老年人孤独感严重程度以及社交孤独、情感孤独的影响因素——以上海市3 个区为例

张彧文 王 颖 辛照华 方嘉列 宋 锐 黎浩岑 匡佳雯 杨玉婷 王静夷△

(1复旦大学公共卫生学院社会医学教研室-国家卫生健康委员会卫生技术评估重点实验室(复旦大学) 上海 200032;2上海市浦东新区凌桥社区卫生服务中心 上海 200131; 3上海市静安区疾病预防控制中心 上海 200072;4上海市黄浦区小东门街道社区卫生服务中心 上海 200010)

随着老龄化问题的加剧,老年人的孤独感成为了一个日益重要的精神卫生问题。闫志民等[1]的研究发现,1995—2011 年我国老年人孤独感水平呈不断上升趋势。孤独感不仅会增加老年人抑郁、焦虑等精神疾病的患病概率[2],降低老年人的幸福感[3],同时也会增加老年人罹患高血压等躯体疾病的概率[4],并与死亡率和老年人自杀想法的增加有关[5-6]。

孤独感是一种主观层面上,由于个人的社交需求与实际社交水平之间存在差距而导致的痛苦感受[7]。Weiss 将孤独感分为社交孤独和情感孤独:社交孤独的产生是由于缺乏有参与感的社交网络,情感孤独则是由于失去或缺乏亲密的情感依恋[8]。

目前相关领域的研究大多着眼于某一个或几个特定因素与老年人总体孤独感的关系,较少有研究分别从社交孤独、情感孤独2 个维度关注各类因素对其的综合作用。既往研究结果显示,尽管社交孤独和情感孤独是相关的,但两者是不同的状态,且会影响不同特征的人群[9-10]。社交孤独和情感孤独的区别与孤独感干预策略的制定有关。根据Weiss 提出的理论框架,社交孤独也许只能通过进入社会网络,获得社会融入感得到缓解,而情感孤独也许只能通过亲密关系,获得依恋感得到缓解[8]。Masi 等[11]的荟萃分析发现,增加社会交往机会或增强社会支持的干预对减少总体孤独感效果有限。针对不同类型孤独感发生的相关因素的干预可能会更有效,但目前关于老年群体社交孤独和情感孤独相关因素的研究证据仍然不够充分。

本研究在调查上海市社区老年人孤独感现状的基础上,分别从社交孤独和情感孤独2 个维度,对影响老年人孤独感的生物、行为、心理、社会及人口学因素进行综合探究,以期促进对老年人孤独感及其影响因素的深入理解,并为制定更高效、更具针对性的干预措施提供理论依据。

资 料 和 方 法

研究对象于2021 年3—6 月纳入上海市浦东新区、黄浦区、静安区的社区老年人进行研究。研究对象的纳入标准为:(1)上海市65 岁及以上的常住居民;(2)本人愿意签署知情同意书。排除标准为:(1)有严重的认知障碍;(2)有语言沟通障碍,无法配合完成调查问卷。共有675 位老年人参与了调查,排除情感孤独和社交孤独得分缺失的样本40份,最终研究样本为635 份。本研究经复旦大学公共卫生学院伦理委员会批准(IRB#2021-02-0876),所有研究对象均自愿参与,并签署知情同意书。

调查内容

De Jong Gierveld 孤独感量表 该量表包括2 个维度:社交孤独和情感孤独。总分为0~11 分,总分越高说明孤独感越强烈。其中0~2 分为不孤独,3~8 分为中度孤独,9~10 分为重度孤独,11 分为极度孤独[12]。杨兵等[13]对中文版De Jong Gierveld 孤独感量表的研究表明,该量表的Cronbach’s α 系数为0.820,2 个维度的系数分别为0.792、0.737,具有良好的信效度,且内容简明易懂,适用于老年人孤独感的测量。

生物因素 (1)认知水平:采用郭起浩和Nasreddine 研制的中文版蒙特利尔认知评估基础量表(Montreal Cognitive Assessment Basic,MoCAB),该量表经证明具有良好的信效度[14]。量表共有30 个条目,总分30 分。得分越高,认知水平越好。(2)睡眠质量:使用匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh Sleep Quality Index,PSQI)[15],该量表中文版具有良好的信效度[16-17]。(3)身体健康状况:过去6 个月的总体健康状况、慢性躯体疾病数量、听力是否影响日常生活、是否感到记忆力衰退。

行为因素 包括吸烟与否、步行频率、运动频率。

心理因素 (1)负面情绪:使用抑郁-焦虑-压力量表(Depression Anxiety and Stress Scale-21,DASS-21)[18]。各量表得分越高,所对应的抑郁、焦虑、压力程度越严重。该量表中文版已被证明在老年人群中具有良好的信效度[19]。(2)自我效能:采用具有良好信效度的中文版一般自我效能量表(General Self-Efficacy Scale,GSES)[20],得分越高表明有更高的自我效能感。(3)新冠肺炎相关压力:是否担心自己患新冠肺炎、是否担心朋友或家人患新冠肺炎、是否担心新冠肺炎的长期存在。

社会因素 (1)社会支持:采用肖水源制订的社会支持评定量表(Social Support Rating Scale,SSRS)[21],该量表包括客观支持、主观支持、对支持的利用度3 个维度。总分越高,社会支持程度越好。(2)社会隔离风险:使用Lubben 社会网络量表(Lubben Social Network Scale-6,LSNS-6)[22],得分越低表示社会隔离程度越严重,低于12 分,说明老年人处于社会隔离中。(3)社会资本:采用健康与生活方式调查社会资本问卷(The Health and Lifestyles Survey Social Capital Questionnaire)[23],用于测量受访者居住社区相关社会资本,包括居住满意度、个人安全、邻居互相照顾、供儿童使用的设施、公共交通和老年人的娱乐设施。总分越高,社会资本越好。(4)其他社会因素:独居与否、与子女见面的频率。

人口学变量 包括性别、年龄、教育水平、家庭收入和婚姻状况。

调查方法浦东新区采用单纯随机抽样的方法抽取2 个居委,将每个居委的所有居民按照性别、年龄段进行分层后,依照上海市居民年龄、性别比例计算各层应抽取的样本数,通过生成随机数法,在各层间进行简单随机抽样。由社区卫生服务中心的医师对抽中的居民进行调查。对于因各种原因无法访问到的对象,依照居民名单顺序,选取其后第一位同性别、同年龄段且年龄相差≤5 岁的居民作为替补对象,以此类推。黄浦区和静安区各选取一个街道,由于无法取得完整居民名单,故而采用方便抽样。受过培训的调查员对社区志愿者召集的受访者进行集中调查,或调查员入户调查。

质量控制参与问卷调查的所有调查员,包括社区卫生服务中心的医师、社区老年志愿者和公共卫生学院的学生,在调查前都接受了课题组的统一培训。课题组成员深度参与调查,在各现场进行监督和指导。所有问卷完成后,调查员当场检查有无错漏项后回收问卷。数据录入阶段,课题组对问卷完成质量进行抽查,随机抽取部分居民进行电话随访,再次询问部分问卷题目,确保数据真实有效。

统计学方法使用Epidata 3.1 录入数据,通过Stata 16.0 建立数据库进行整理分析。研究所涉及的变量中,最大缺失比例为25.5%(社会支持)。使用链式方程多重插补法对缺失值进行插补,插补模型纳入了表1 所示所有与孤独感相关的变量。共创建40 个插补的完整数据集,对所有数据集进行综合统计分析。通过经验法则M>100×FMI 判定模型的插补效果[24]。

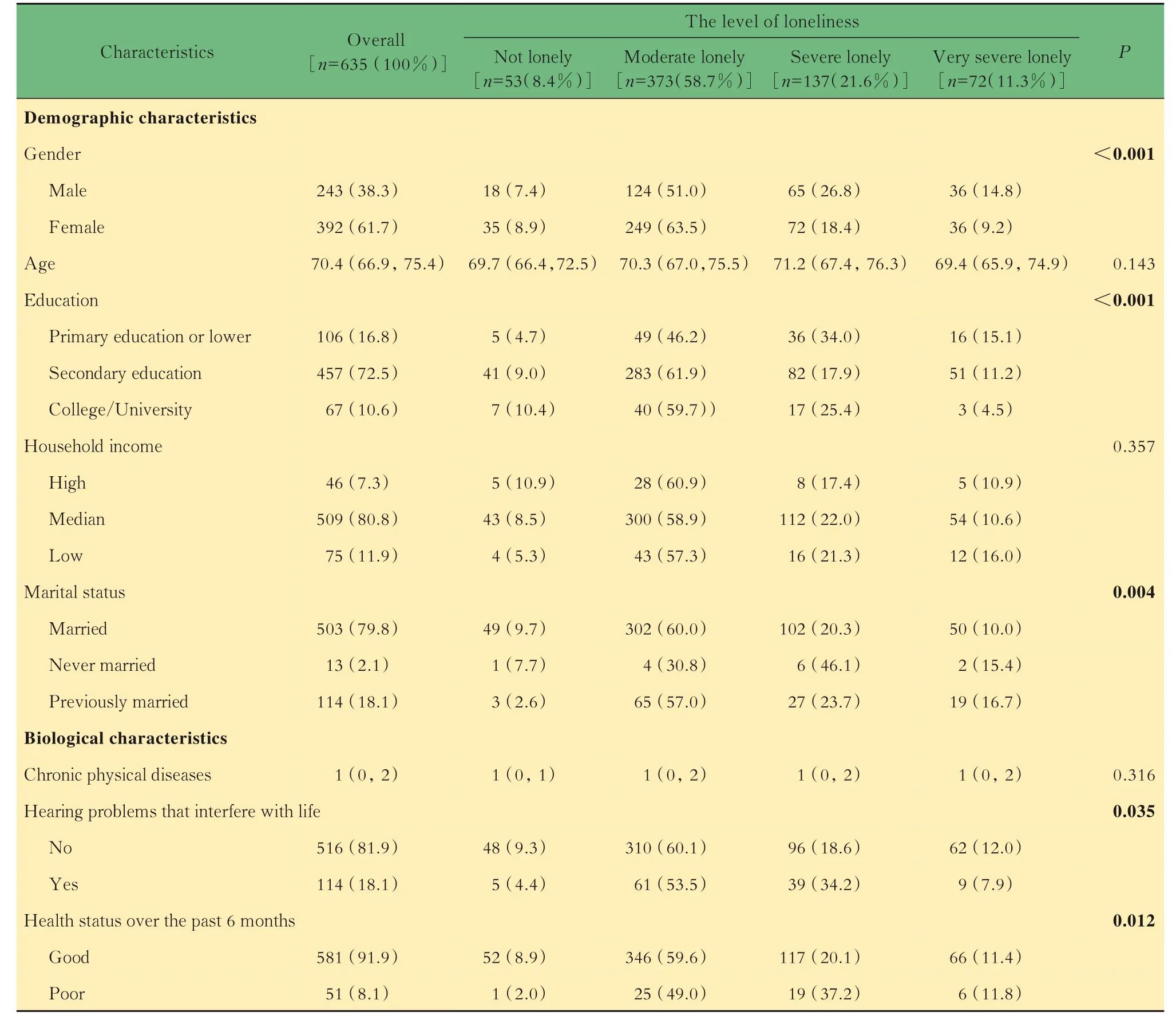

表1 635 位社区老年人的孤独感程度及其影响因素Tab 1 The level of loneliness and its risk factors among 635 community elderly [n(%) or Median (IQR)]

计量资料以中位数和四分位数表示,分类资料以频数和百分比表示。采用Wilcoxon 秩和检验或Kruskal-Wallis 秩和检验进行描述性分析。由于4个分类仅针对De Jong Gierveld 孤独感量表总分,且既往文献并未给出社交孤独和情感孤独维度严重程度的分类标准,为了避免某些分类的样本数量较小而导致分析结果不稳定,我们对社交孤独和情感孤独进行了二分类处理。参考既往文献中所使用的方法,计算孤独感量表分量表的平均值+1 个标准差,以此分别作为社交孤独与情感孤独的二分类截断值[25]。情感孤独得分的平均值是3.9,标准差是1.7,其截断值为5.6。社交孤独得分的平均值是2.9,标准差是1.7,其截断值为4.6。

各变量与社交孤独的相关性分析,先采用二元Logistic 回归单独分析各个变量与社交孤独的相关性(模型1),之后将与社交孤独显著相关的变量全部纳入到最终模型中进行多元Logistic 回归(模型2)。各变量与情感孤独的相关性分析方法相同,模型3 为二元Logistic 回归模型,模型4 是纳入了模型3 中所有与情感孤独显著相关的变量的多元Logistic 回归模型。本研究中所有分析的检验水准α=0.05,P值为双侧概率。

结 果

上海市社区老年人的孤独感现状参与研究的635 位老年人的年龄中位数为70.4 岁,其中女性有392 位(61.7%)。所有受访者中,不孤独的老年人仅有53 位(8.4%);中度孤独的老年人373 位(58.7%);重度孤独的老年人137 位(21.6%);极度孤独的老年人72 位(11.3%)(表1)。

一般人口学特征中,女性、受教育水平高、在婚的老年人有更低的孤独感水平。生物因素中,听力有碍生活、总体健康状况较差、睡眠质量较差的老年人孤独感程度更高。行为因素中,步行频率更低的老年人,更可能有较高的孤独感。心理因素中,抑郁、焦虑、压力及较低的自我效能均与更高的孤独感程度有显著关联。在社会因素中,社会支持总分较低、有社会隔离风险、社会资本较低的老年人孤独感程度更高。

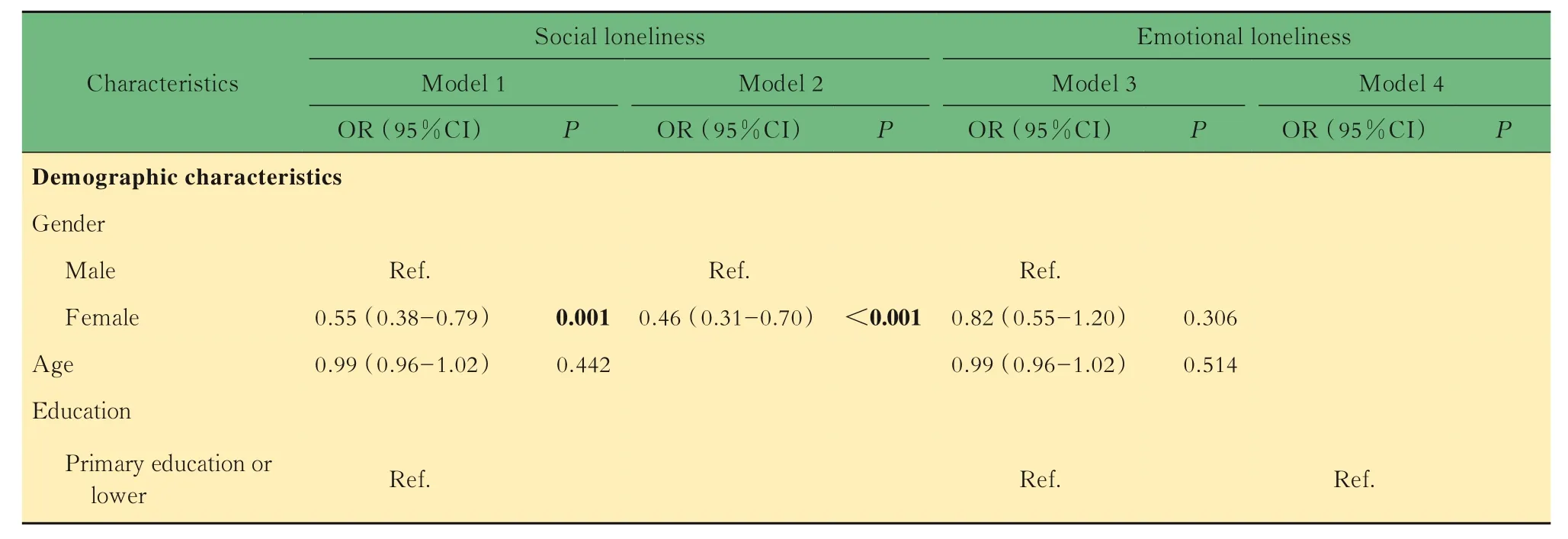

各因素变量对社交孤独影响的回归分析根据社交孤独得分的结果,在所有受访者中,有163 位(25.7%)受访老年人存在社交孤独。如表2 所示,在控制了其他重要变量的情况下(模型2),女性(OR=0.46,95%CI:0.31~0.70)、自我效能得分高(OR=0.97,95%CI:0.94~1.00)、社会支持总分高(OR=0.96,95%CI:0.93~0.99)以及对新冠疫情长期存在表示担忧的老年人(OR=0.48,95%CI:0.27~0.87)更不容易有社交孤独。

表2 社交孤独、情感孤独影响因素的Logistic 回归分析结果Tab 2 Logistic regression analysis of risk factors of social loneliness and emotional loneliness

各因素变量对情感孤独影响的回归分析在所有受访者中,有133 位(20.9%)受访老年人存在情感孤独。各因素变量对情感孤独影响的回归分析结果见表2。在控制了所有重要变量后(模型4),受教育水平更高(初高中或中专,OR=0.56,95%CI:0.34~0.95;大学及以上,OR=0.30,95%CI:0.11~0.83)、自我效能更高(OR=0.96,95%CI:0.93~0.99)的老年人更不容易有情感孤独,但有抑郁症状(OR=3.41,95%CI:1.76~6.60)、社会资本较低(OR=2.02,95%CI:1.29~3.16)的老年人则更容易产生情感孤独。

讨 论

相比于其他相关研究[26-28],本研究调查的上海市社区老年人的孤独感发生率较高,仅有8.4%的老年人不孤独。这种差异一方面可能是由于我们采用了不同的调查量表,另一方面也可能提示上海市社区老年人的孤独现状不容乐观。

在一般人口学特征上,本研究结果显示,女性、受教育水平高的老年人孤独感程度更低;有关受教育水平与婚姻状况对孤独感的影响,本研究与既往研究的结果[29]较为一致,即在控制了其他重要因素后,受教育水平更高的老年人情感孤独得分明显更低(模型4),但社交孤独得分则无显著差异(模型2),我们推测更高的受教育水平也许能够通过帮助老年人更好地排解负面情绪来降低孤独感程度。在性别对孤独感的影响上,本研究发现女性的孤独感程度更低。对于孤独感的不同维度,女性患社交孤独的比例明显低于男性,但是二者在情感孤独上则并无显著差异,这与De Jong Gierveld 等[30-31]的研究结果一致。女性孤独感较低的原因可能是女性较男性更善于建立和维持社交关系。

在生物因素上,听力状况较差、健康状况较差以及睡眠质量差的老年人孤独感程度更高。在二元回归分析中,睡眠质量与老年人的社交孤独与情感孤独均显著相关,但是在控制了其他因素后(模型2、4)这一相关性的置信区间略变宽。此前已有许多研究表明了睡眠质量对孤独感的影响[32-33],这提示预防和缓解老年人的孤独感应当注意改善老年人的睡眠质量。

在行为因素方面,在二元回归分析中(模型1、3),步行频率与社交孤独和情感孤独均显著相关。但是在同时纳入了其他与孤独感相关的因素后(模型2、4)这种关联失去了统计学意义,这提示步行频率与抑郁、自我效能等其他因素间可能存在中介效应,鼓励老年人增加每周外出散步的频率可能有助于预防孤独感。

在心理因素中,社交孤独和情感孤独均与受访者的一般自我效能得分呈显著负相关,这与此前我国相关研究的结果一致[34-35]。自我效能是指个体对自己成功达成某个目标或解决某种困难的能力的信念[36]。自我效能感低的老年人,对自己应对困难处境的信心不足,更容易产生焦虑、抑郁等负面情绪,而且可能会期望通过减少社交等防御性行为来被动地适应环境,更易产生孤独感。同时我们发现,抑郁对老年人的情感孤独有显著的负面影响,但是抑郁与社交孤独则没有显著相关性,这与Peerenboom 等[25]的研究结果一致。该研究指出,抑郁症状与情感孤独之间的相关性与高神经质、内向性格及低掌控感的个人性格特征有关,当老年人存在抑郁症状时,这些性格特征可能会对个体产生更多的负面影响,加重情感孤独。

此外,我们发现担心新冠疫情长期存在的老年人,其患社交孤独的比例更低。这可能是由于社会参与度高、平时较活跃的老年人可能更容易担心新冠疫情的长期存在,因为社交活动和社区参与是其日常生活的一部分,疫情对其生活产生了较大影响;同时,这些老年人可能更容易主动采取措施,如通过视频、网络等方式维持社交关系,在一定程度上减轻了社交孤独感。相比之下,那些平时社会参与度较低、比较孤独的老年人,由于本身在日常生活中已经相对孤立,因此新冠疫情的封控措施对其生活的影响相对较小,因而可能不太担心疫情的长期存在。

在社会因素中,社会支持显著影响社交孤独,社会资本与情感孤独相关。与我们的结果相似,包含中国地区在内的多项研究发现[37-38],老年人更低的社会资本与更高的孤独感相关。一项在上海市崇明区进行的研究[27]也表明,孤独感与社会支持之间呈现负相关。这些研究结果提示,通过各种方式增加老年人的社会支持、提高社会资本,对于改善和预防孤独感具有重要意义。

相比于以往研究,本研究从社交孤独和情感孤独2 个维度,综合探讨了一般人口学特征、生物因素、行为因素、心理因素及社会因素等变量对老年人孤独感的影响,对进一步深入探究各因素与孤独感的关系具有借鉴意义。然而,本研究也有一定局限性:其一,研究为横断面调查,无法推知变量间的因果关系;其二,调查对象是上海市3 个区的老年人,较少的调查点以及较小的样本量使得无法将结论推广到所有老年人;其三,静安区和黄浦区采取的是方便抽样,一些身体状况较差、社会隔离程度高的老年人可能由于与社区缺少联系而没有被访问到,这可能会导致对孤独感严重程度及相关变量作用被低估;其四,本研究数据是基于受访者的自我报告,可能存在报告偏差,而且部分老年人因身体状况不佳,由调查员协助完成问卷,这可能会增加社会期望偏差;其五,本研究实施阶段正是疫情期间,社区管控措施可能会影响老年人的孤独感,但因当时处于上海疫情较为平稳的时期,而且我们对新冠相关的焦虑状况等混杂因素进行了控制,结果显示这些因素大多与孤独感没有显著相关性。

综上所述,本研究样本中的老年人大多有着中度及以上的孤独感,性别、自我效能和社会支持是社交孤独最显著的影响因素,受教育水平、抑郁、自我效能和社会资本则与情感孤独显著相关。在各类影响因素中,心理因素和社会因素对孤独感的作用似乎更为密切,对社交孤独和情感孤独都有显著影响的自我效能尤其值得关注。这也提示我们在对老年人孤独感进行干预时,在重点改善老年人的社交网络、提高社会支持水平的同时,也可以通过为老年人设定一些易于达成的小目标、提高生活技能、进行言语夸奖等方式提高老年人自我效能感,从而改善孤独感水平。

作者贡献声明张彧文 数据采集,统计分析,论文撰写和修订。王颖,辛照华,方嘉列,宋锐数据采集,论文修订。黎浩岑,匡佳雯,杨玉婷 研究实施,数据采集。王静夷 研究设计和实施,论文修订,获取资助,监督指导。

利益冲突声明所有作者均声明不存在利益冲突。