远洋船舶尾气碳捕集技术及发展趋势研究

屈紫懿,孔存金,印洪浩,张德荣,杜敏

重庆交通大学航运与船舶工程学院

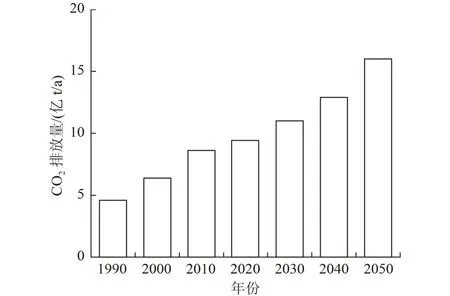

全球温室效应逐年加剧,二氧化碳(CO2)占温室气体总量的72%,其温室效应当量占总温室效应的55%[1-3]。2015 年,包括中美在内的近200 个缔约方联合签署《巴黎协定》,并制定2020 年后适用于所有国家的碳减排机制框架[4]。航运业承担了全球约90%的贸易运输量,主要使用含碳量87%的船用柴油和含碳量85%的重燃料油[5-6]。随着世界经济迅速发展,国际贸易不断深入,船舶数量快速上升,航运业产生的温室气体排放量随之大幅增加。国际海事组织(International Maritime Organization,IMO)2020 年的数据显示[7],航运业产生的碳排放约占全球碳排放总量的3%。IMO 预测随着国际贸易的增长,如不采取有效措施,航运业在21 世纪中叶产生的CO2排放量将增至16 亿t/a(图1)[8]。为了遏制航运CO2的过度排放,IMO 于2018 年4 月通过国际航运温室气体排放初步战略(Initial GHG Strategy),要求2050 年将国际航运业每单位运输量产生的CO2较2008 年减排70%;同年10 月,中国船级社发布《船舶CO2排放监测、报告和验证实施指南》[9]。为了推动航运业尽快实现碳减排目标,IMO 不断制定出台节能减排的强制性规定,提高碳减排标准[10],其中,营运碳强度指标(CII)已于2023年1 月1 日正式生效[11]。随着一系列减排措施进入强制执行阶段,开展航运业碳减排工作已刻不容缓。

图1 国际航运业CO2 排放趋势[8]Fig.1 Trends in CO2 emissions from international shipping industry [8]

1 碳捕集技术概述

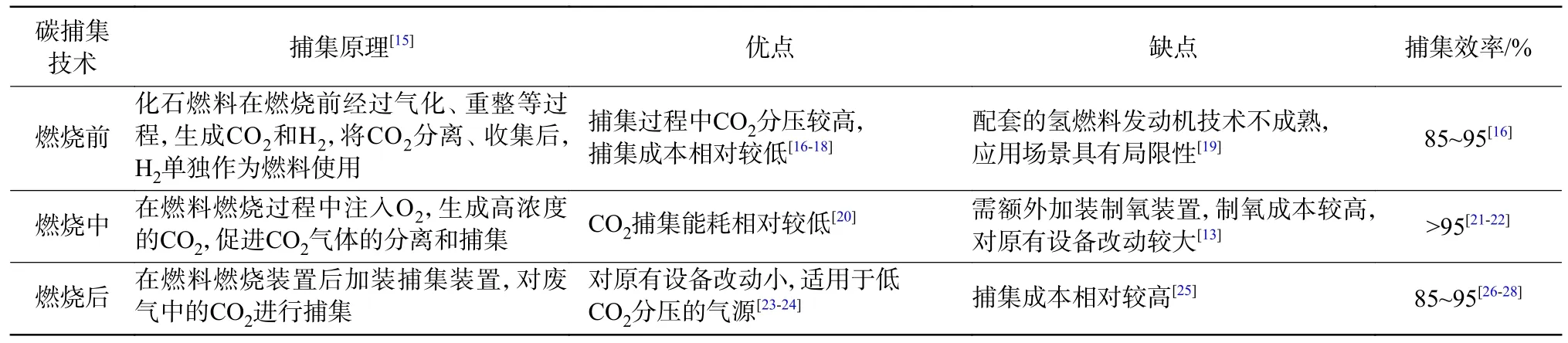

根据国际能源署(International Energy Agency,IEA)在2019 年的保守预测,2040 年全世界占主导地位的能源仍是以石油、天然气、煤为主的化石燃料[12]。碳捕集技术作为实现化石能源大规模低碳利用的重要技术,得到了全球的广泛关注,在陆上工业领域已实现较为成熟的应用[13-14]。根据碳捕集工艺所处燃烧流程的位置,分为燃烧前碳捕集、燃烧中碳捕集(包括富氧燃烧技术、化学链燃烧技术)、燃烧后碳捕集[2],各碳捕集技术的基本特性如表1 所示。

表1 碳捕集技术基本特性Table 1 Basic characteristics of carbon capture technology

综上所述,燃烧后碳捕集技术是兼容性最好的碳捕集技术,也是目前最成熟、适应工况最广的碳捕集技术,能够在当前的能源系统中快速部署。

2 船用碳捕集技术

当前航运业的碳减排压力已日益凸显,2021 年6 月,国际海事组织环境保护委员会对所有5 000 总t及以上适用于能效指数(EEDI)的国际航行船舶(无论交船时间先后)提出强制要求:在2023 年及之后的每个日历年结合IMO 燃油消耗数据收集(DCS)进行船舶的CII 计算和评级(A~E 级),对此后年度CII 评级为E 或者连续三年评级为D 的船舶,需制定能效改进计划并纳入船舶能效管理(SEEMP)中。船舶低碳减排技术主要有3 种途径,包括提高能源利用效率、使用低碳和可再生零碳能源以及尾气碳捕集技术[15],其中尾气碳捕集技术是应对当前船舶减排最直接有效的方法[29]。从工业碳捕集技术发展经验来看,在没有彻底改变化石燃料在航运界的主导地位前,船用碳捕集技术是唯一能有效降低全球航运碳排放的实用技术。远洋船舶的寿命一般在30 年左右,相比于建造新船来满足航运碳排放法规,旧船改造的体量也不容忽视。2022 年美国船级社(ABS)发布《船用碳捕集和储存要求》,为安装燃烧后船用碳捕集与存储设备的船舶提供入级标准。船舶不同于陆上工业,有其运营环境的特殊性和局限性,因此需要更具针对性的技术方案。

2.1 船用碳捕集技术研究现状

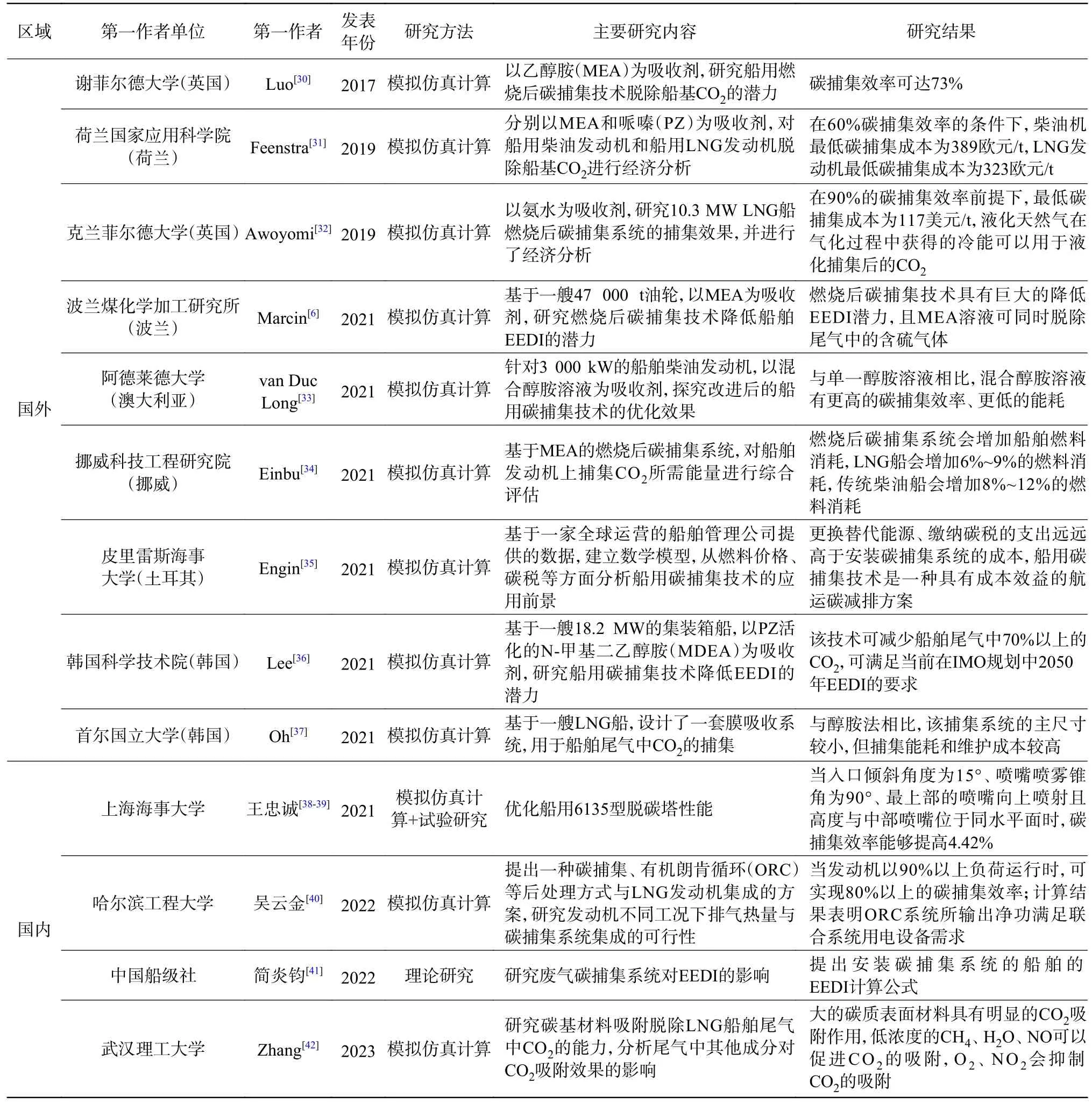

近几年,各研究机构正积极开展船用碳捕集技术的探索,主要研究结果如表2 所示。2021 年以后,各国机构加快了船用碳捕集技术的研究进程,燃烧后碳捕集技术由于较高的碳捕集效率和较好的适应性成为当下的研究热点。虽然部分研究者开始探索膜分离法、碳基吸附法等燃烧后碳捕集方法在船上的应用,但在现有技术条件下,化学吸收法在捕集效率、安装成本等方面仍有较大优势。各机构多采用模拟仿真研究方法,亟需大量有针对性的试验研究。

表2 全球代表性机构船用碳捕集技术研究现状Table 2 Current status of research on marine carbon capture technologies by global representative institutions

为了在低碳航运市场抢占先机,2021 年以后,全球各船级社和船企在特定船型上开展了船用碳捕集技术的实船验证[43-44],以满足各项严格的船舶碳排放法规要求。主要应用案例如图2 所示。当前业界主要基于成熟的船舶废气脱硫技术,开展相关的碳捕集研究。如芬兰的瓦锡兰废气净化部门与挪威Solvang ASA 公司合作设计了一种基于船舶脱硫装置的碳捕集系统,并成功应用在一艘21 000 m3乙烯运输船上。中船集团七一一所使用醇胺溶液作为吸收剂,获得了国内首个船载CO2捕集与封存系统(CCS)原理性认可证书。各国实船应用中大多采用传统的吸收剂,可达到极佳的碳捕集效果,但在船舶尾气中捕集的CO2质量比捕集系统消耗的燃料质量更大,需要消耗更多的能源将其运到港口进一步处理。因此,需针对远洋船舶的运行特点,对船用碳捕集技术进行技术优化及创新。

图2 各国船用碳捕集技术实船应用代表性研究成果Fig.2 Representative research achievements on the application of marine carbon capture technologies in various countries

从当下各研究机构及各船企的实船验证的现状来看,船用碳捕集技术仍处于起步阶段,目前缺乏对不同船型运行工况、运行参数等全方位深入的试验研究和实船验证。由于不同船型的尾气特性和运行工况不同,如何根据具体情况选择合适的碳捕集技术方案,以达到较高的碳捕集效率并降低能耗,是实际应用中需要解决的关键问题。特别是远洋船舶的碳捕集技术方案,由于其运行工况的复杂和特殊性,需要探索更加高效的吸收剂,研发高捕集效率、低能耗、无二次污染的船用碳捕集系统。此外,碳捕集系统的运行成本,捕集后的碳储存及利用也是有效促进远洋船舶碳捕集技术发展的关键。

2.2 船用碳捕集技术的要求

远洋船舶以货运为主,货舱以外的空间有限。远洋船舶尾气成分十分复杂,含有CO2、SOx、NOx等气态物,以及炭粒、烟尘等颗粒物[45-46]。正常负荷下的远洋船舶排气总管温度在500 ℃以上,经余热回收系统后尾气温度仍在150 ℃以上,排气压力一般为0.1~0.2 MPa[47]。排气总量大,CO2气体分压低,多数船型的CO2体积占比为3%~7%,理论最高体积占比不超过15%,尾气中含有大量的N2(>70%)以及其他气体。基于以上远洋船舶的尾气排放特性,其尾气碳捕集系统需符合以下要求:1)对低压、低CO2浓度、高温、成分复杂的气源有良好的适应性,以保证高效稳定的碳捕集效果;2)具有经济性,包括碳捕集能耗、系统投资及运行成本,保证经济性运行;3)碳捕集产物要无毒、无腐,便于保存,或可以直接排放,保证无二次污染;4)碳捕集系统结构紧凑,尽可能少占用船舶空间,保证船型适用性广;5)设备抗震性好,远洋船舶长时间在海上受风浪冲击,须保证捕集设备安全稳定运行。

2.3 船用碳捕集适用技术

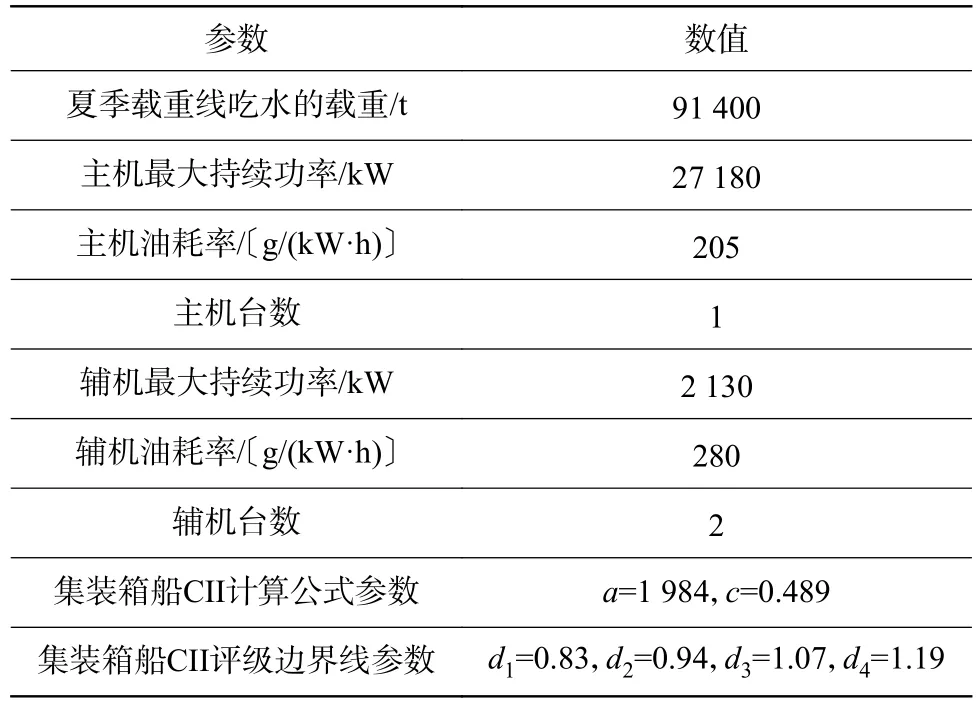

以一艘远洋航行的集装箱船为例,根据该船的相关数据(表3),基于MARPOL 公约附则Ⅵ修正案中CII 评级的规定[48],按照该船2023 年和2026 年度碳强度指标各级别的边界,在不改变油品的前提下以类似参数的航线保持营运,若想在相关年份达到C 以上的评级,2023 年碳捕集效率最低要求为19.84%,在2026 年快速上升至49.17%。

表3 船舶碳捕集相关参数Table 3 Relevant parameters of ship carbon capture

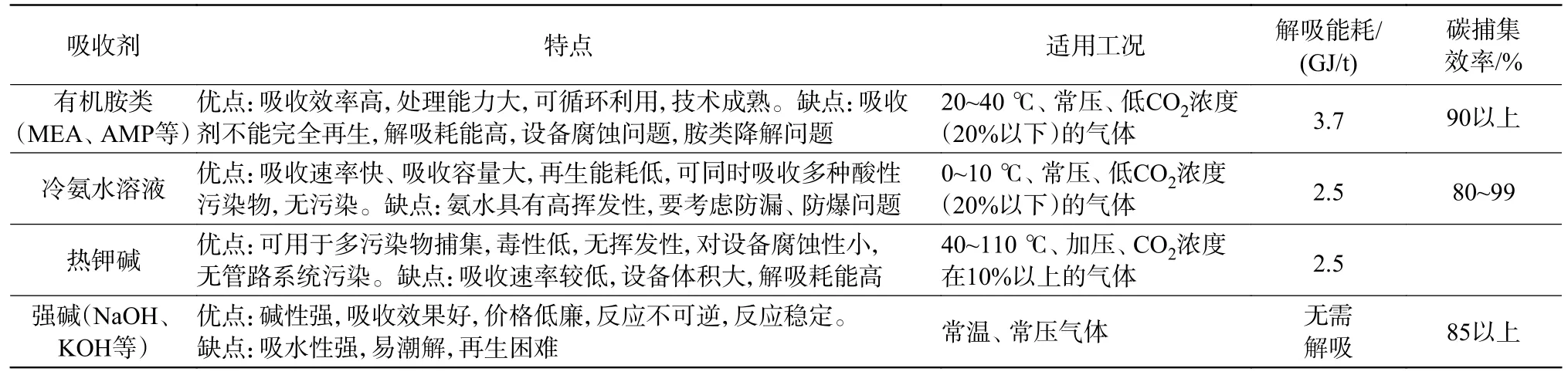

化学吸收法是一种适用于远洋船舶上的碳捕集方法,目前化学吸收法所使用的吸收剂主要有有机胺类、氨水、热钾碱、强碱,各种吸收剂的特点对比如表4 所示[49-52]。

表4 不同化学吸收剂对比Table 4 Comparison of different chemical absorbents

各化学吸收剂已实现较为成熟的工业应用,各有利弊。针对船舶尾气烟气量大、烟气压力低、CO2的浓度低(大部分在10%以下,不超过15%)等特点,胺类吸收剂和强碱类吸收剂较为适合船舶上的应用。有机胺类吸收剂技术最为成熟,可以与船舶余热回收系统相结合,解决解吸能耗高的问题,实现在船舶上的应用,但同时应考虑胺类吸收剂易降解的问题。相较于胺类吸收剂,NaOH 等强碱类吸收剂具有反应稳定、吸收速率快、设备体积小、操作简单的特点,一些研究者[39]已经尝试使用CaO 实现NaOH 的再生,并完成CO2的固态封存,解决了强碱类吸收剂无法重复使用的问题,尚需要考虑的是强碱的潮解。因此,胺类吸收剂和强碱类吸收剂可作为船舶碳捕集吸收剂。

3 船用碳捕集技术发展趋势

在“双碳”目标的倒逼下,碳捕集技术作为一种行之有效的减碳措施,已逐渐获得了行业认可。以化学吸收法为代表的燃烧后捕集技术在陆上已实现成功的商业示范,但其碳捕集能耗、碳捕集成本一直是工程应用中需要解决的关键问题。船舶碳捕集不同于陆上工业环境,受到工况、场地等因素的影响和制约,不能直接搬用陆上的工业系统及方案。船用碳捕集技术的广泛应用,还有大量问题亟需解决。

3.1 面临问题

3.1.1 系统结构

船舶的主要功能是运输货物,空间相对局促,尤其是船舶的机舱,可分给碳捕集系统的空间极其有限。除捕集系统外,大部分燃烧后捕集方法在吸收系统后还要加装解吸系统。此外,若需要将捕集后的CO2加以利用,还需要加装压缩机、冷凝器以及一定的储存空间,因船舶空间有限,实现起来会有一定的困难。

3.1.2 捕集成本

碳捕集系统必然加大船舶初始投资成本,在实际运行过程中又增加了船舶能耗,造成捕集成本过高,主要原因如下:船舶尾气中的CO2浓度(3%~7%)较低,导致捕集产物在进行解吸时存在再生能耗较高、溶剂损失较大等问题;捕集系统的动力装置需要与原有船舶动力装置进行集成,这会降低原有船舶动力系统的效率;CO2的储存会占用部分货舱,降低船舶的运输能力;目前CO2的封存与利用技术尚不完善,尤其是对于长时间在海面移动的远洋船舶。此外,船舶碳捕集及储存的成本高于当前碳交易市场碳价,船舶合法持有者对于船舶改装碳捕集系统的积极性不高。

3.1.3 CO2后处理

捕集后的CO2若不能合理处理,会导致CO2重新进入大气。无论高压气态储存还是液态储存都存在一定的安全隐患:高压气态CO2在恶劣海况下可能会发生爆炸,造成人员窒息或设备损坏;液态CO2若发生泄漏,骤冷的低温会对船体结构或船员造成危害。此外,液态CO2高温下会气化,造成储存罐内压力升高,有爆炸风险。可见,CO2船上储存会对船舶的安全性和稳定性造成一定的影响,目前的航运界尚无专门的CO2储运规范指南。

3.1.4 二次污染

目前对于化学吸收法捕集CO2系统对环境的影响评价,主要以模拟和试验数据作为评价基础,尚未与实际的项目结合。另外,化学吸收法捕集CO2需要消耗大量的淡水资源,这一点也鲜有文献报道。化学吸收法所使用的化学吸收剂在捕集过程中会产生某种排放(溶剂蒸汽、NH3、醛类等),化学吸收剂的降解也会产生固体废物,这些都会对环境造成危害。

3.2 解决途径

解决船舶碳捕集技术所面临的各种问题,应针对船舶尾气特性,开展碳吸收剂、吸收塔结构等碳捕集技术的深入研究,探索更高效的运行模式。优化捕集工艺、研发更为环保高效的吸收剂既能降低捕集成本,又可使系统更为紧凑。对船舶空间进行统筹布局,做到合理利用,与船舶已有的尾气脱硫系统进行耦合也是一个值得探究的方向,船舶尾气一体化的处理系统既可以同时进行脱硫和碳捕集,又避免对船舶空间的过多占用。要充分重视CO2的储运安全,积极研发船用新型CO2储存、运输技术,制定CO2运输指南及技术标准,规范海事监管。捕集后的CO2可便利地直接海洋封存,也可作为重要原料用于饮料碳酸化、物品干燥、建筑材料等行业,从而产生经济效益。此外,近年来CO2驱油与碳捕集系统结合而成的CO2-EOR 技术取得了重大进展,已被证明CO2具有较大的驱油潜力[53]。

4 结语

尾气碳捕集技术是应对全球气候变化最直接有效的技术之一,是当前唯一能够不改变现有能源格局的有效减碳技术,在航运业中具有广泛应用的巨大潜力。各研究机构及各国船企经过分析论证,均表明燃烧后碳捕集技术因其适用于低CO2分压、排气量大的气源,且对原有系统改造小、投资少,是最有可能在船舶上广泛应用的碳捕集技术。目前该方法存在捕集能耗高的缺点,且不同船型排放的尾气特性存在巨大差异性,特别是远洋船舶,缺乏各船型不同工况下的具体数据,大规模推广使用碳捕集技术还需要进一步深入探索和研究。可从吸收剂的改良、捕集工艺优化两方面降低捕集能耗,同时可以考虑船舶尾气余热回收,弥补碳捕集过程中的高能耗。捕集后的CO2可利用船舶在海上运行的便利性进行海洋封存,也可利用捕集后的CO2产生经济效益,弥补碳捕集系统在安装、使用过程中产生的成本。

针对船舶碳捕集技术所面临的各种问题,需要继续开展大量有针对性的深入探索,从理论研究、潜力评估、仿真计算向试验研究、示范验证过渡,积极探索碳捕集技术优化路径;从捕集效率、捕集成本、捕集过程中造成的CO2排放、捕集后CO2处理方式、总能耗等多个方面进行全生命周期的碳减排评价,研究适用于远洋船舶的碳捕集、储存、运输、利用四位一体的全链远洋船舶碳捕集技术,以推进船舶碳捕集技术的工业化应用进程。