轨道交通工程中消火栓系统设计关键技术探讨

周金忠, 张美琴, 范太兴, 杜金海

(中铁第六勘察设计院集团有限公司, 天津 300308)

0 引言

随着轨道交通的高速发展,无论是从市区延伸到郊区,从地铁过渡到市郊铁路,还是从一个城市延伸到另一个城市,从市郊铁路过渡到城际铁路,车站所处的环境(如周边消防设施、水源条件)和区间长度均出现了很大变化,对消防设计提出了更多、更新的要求。为了保证轨道交通的消防安全,其消防设计水平也应相应提高。该方面理论已越来越成熟,从水消防角度来看,在GB 50974—2014《消防给水及消火栓系统技术规范》[1](简称《水消规》)、GB 51298—2018《地铁设计防火标准》[2](简称为《地铁火标》)基础上,新出了TB 10623—2014《城际铁路设计规范》[3]、TB 10624—2020《市域(郊)铁路设计规范》[4]等专业规范及标准。但由于设计工作人员水平参差不齐,现场情况千变万化,从规范理解到设计层面落实总有不尽如人意之处; 加之消防安全隐患发展为安全事故的概率较低,有些安全隐患易被忽略。为了让轨道交通设计更安全,笔者在此介绍南京—马鞍山城际铁路(简称宁马线)设计实践中“车站及区间消火栓系统设计”的经验,主要是对“设计中存在的做法反差比较大同时又存在消防安全隐患”的几个重要问题的探讨和实践,同时表达笔者的看法,以期供类似项目借鉴。

第1个问题是消防泵房的保护距离,这在过去地铁设计中一般不是问题,但随着市郊铁路、城际铁路的发展,隧道区间长度变得越来越长,如山岭长隧道区间、水下长隧道区间的出现,慢慢变成了影响消防安全的一个重要问题,有必要进行深入地探讨。第2个问题是车站给水水压制式,在轨道交通设计中,给水形式主要指在不同供水条件下选用合适的给水水压制式,这在地铁设计中一般也不是大问题,因为在市区一般容易满足双路供水条件,水量、水压也能得到保证; 同时,消防车也能及时赶到火灾现场,提供满足消防救援要求的消防用水。但在郊区一般很难满足双路供水条件,水量也不一定能得到满足; 同时,及时赶到火灾现场的消防车也不及市区多。因此,为了适应轨道交通发展,有必要研究“适应不同条件的车站给水水压制式”问题。第3个问题是消防设施布置,包括室内外消火栓、水泵接合器、消防水池等的布置,特别是单路供水时,对消防设施布局有一些特殊要求,目前很多设计其实是存在安全隐患的,因此,也有必要做一些研究,并且将成果应用于实践。

首先,目前国内对车站及区间临时高压系统的保护距离(即消火栓泵房保护范围)讨论不多,但也有一些研究。如张存等[5]结合南京地铁3号线大盾构过江隧道工程设计,提出为了适应不同位置火灾,过江地铁区间的消防平面布置应采用“区间两端的地铁车站各负责半个区间的消防供水”的方案,设计中阀门布置必须要满足消防控制、维修等方面要求。周金忠等[6]从水下道路隧道消防灭火理念、水下道路隧道工程特点、工程造价等角度,提出水下道路隧道两端应分别设计一套消防供水设施,设计时应优先采用带稳压泵的临时高压供水方式。上述文献通过分析研究典型案例,对类似工程有指导意义,但对轨道交通工程的研究缺乏整体性、针对性及定量性。为此,有必要对轨道交通领域消火栓泵房保护范围做系统性、定量性的研究,以满足指导整条轨道交通线的设计实践需要。

其次,对轨道交通领域给水形式讨论得比较多。如张存等[7]结合南京地铁宁和城际线工程,对单路供水地下车站消防系统设计进行了探讨,认为大多数出入口均布置在道路同一侧的车站,优先选用方案1(即在传统消防设计方案基础上,每个出入口处均设计1个室外消火栓,该室外消火栓接自市政给水管或室外消火栓管); 对于远离市区或发展新区的单路供水地下车站,方案3(即出入口室外消火栓接自室内消火栓管网,同时增加室内消防泵组的流量及扬程,以满足室内外消火栓的流量、压力要求)更合理。周金忠等[8]结合彭城广场单水源地下站的设计分析,提出了单水源地下站的4种给水方案: 方案1适用于车站出入口和市政水管在道路同侧布置且出入口数量较少的地下车站; 方案2不受出入口数量和室内外消防用水量的限制,可广泛用于多出口、带大型商业开发的地下车站; 方案3适用于远离消防站且水压偏低的小型地铁地下车站; 方案4理论上适用于离消防站近且水压偏低,带大型商业开发的地铁地下车站。张存等[7]从典型标准车站方面、周金忠等[8]从大型车站(带商场)方面,对单路供水地下车站给水形式做了针对性、系统性的具体研究,其成果可以指导地下车站给水形式设计实践,但目前国内对高架车站的讨论还不充分。为此,有必要按上述论文的思路,对轨道交通领域高架车站给水形式设计进行系统性研究。

最后,对室内外消火栓、水泵接合器、消防水池等布置的探讨相对比较多。如周金忠等[9]结合地铁地下车站工程实际情况,按《水消规》要求,对消防水源、供水设施、给水形式及管网方案选择、室外消火栓及水泵接合器设置等问题进行比较论证; 张忠品等[10]对地下工程出入口室外消火栓的设计进行了总结。其中,周金忠等[9]对室内外消火栓、水泵接合器、消防水池等表达比较完整系统,但与给水形式研究类似,对高架车站讨论还不充分。为此,有必要对轨道交通领域高架车站中消防设施布置进行系统性研究。

综上,本文主要研究轨道交通领域的消火栓泵房保护范围、高架车站给水形式及其消防设施布置要求。笔者在学习和总结前人研究的基础上,首先,提出“轨道交通工程中消防泵房保护距离尽量控制在2 000 m以内”的原则,为此,在本工程中采用一种新的消防供水方案,即“消防供水多方案组合模式”; 其次,提出2种“单路水源高架站的消防供水方案”及其适用范围; 最后,提出“室外低压、室内临时高压系统的高架站,当超出了消防水池150 m保护半径时,应增设相应的消防水池取水井; 布置高架车站扑救面上的室外消火栓时,应优先布置在每个高架站出入口附近。

1 消防泵房保护范围的确定

1.1 消防泵房保护距离的理解和实践应用

关于消防泵房的保护距离,《水消规》第6.1.11条对临时高压供水系统的保护距离提出了要求,即“工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1 200 m”。规范的意图主要是从管理方便角度出发,但笔者却另有考量。在青岛胶州湾海下隧道设计时,首先,出于安全可靠的考虑,不敢轻易突破消防泵房的保护距离; 其次,考虑到消防工程设计中,室外消防管道一般沿道路布置,故消防管道长度和消防泵房最大保护半径不一致,消防管道长度一般为最大保护半径的1.414倍,不宜超过1 700 m左右,而隧道工程中,管道长度和保护距离基本一致; 最后,考虑到隧道内消防管道比室外埋地消防管道更便于维修和渗漏检查,所以将1 700 m放宽到2 000 m。因此,青岛胶州湾海下隧道设计中,消防泵房保护距离控制在2 000 m之内[11]。

后来,根据消防主管部门的要求,现场做了变更设计,将消防泵房保护距离扩大到3 000 m左右。但工程验收时发现: 离消防泵房2 000 m处打开消火栓枪时,消防泵启动时间明显偏长,特别是在离消防泵房3 000 m处(隧道最低点)打开消火栓枪时,消防泵启动时间太长,以致于业主和验收单位都无法接受。为此业主、设计院及施工单位一起对现场进行了调研,发现施工单位将连接消防泵和隧道内消火栓环网的2根消防管少安装了1根(约1 000 m)。为此业主要求施工单位整改,即补充另外一根消防管。整改后发现: 在离消防泵房2 000 m处打开消火栓枪时,消防泵启动时间基本满足要求,但在离消防泵房3 000 m处(隧道最低点)打开消火栓枪时,消防泵启动时间还是偏长。因此,笔者认为消防泵房保护距离控制在2 000 m之内是安全可行的。

笔者在对福州地铁机场线做强审时,发现有一个车站的区间偏长,并且采用车站消防泵保护一站带一相邻区间方案,消防泵保护距离近4 000 m。设计人员对此方案的优缺点及是否安全可靠没有概念,为了安全起见,笔者就要求他们修改设计方案。另外,笔者对宁波至象山市域(郊)铁路做强审时,也发现有的区间太长,但他们在区间风井增设了消防泵房。总体院的理由是消防泵房保护距离偏长就存在安全隐患,但对具体的保护半径上限没有定量概念,这和笔者设计思路一致,就同意了他们的方案。

总之,如果对地面建筑而言,“消防供水的最大保护半径不宜超过1 200 m”主要是从管理角度考量,那么对隧道而言,“消防泵房保护距离控制在2 000 m以内”主要侧重消防安全考量。因为当隧道消火栓泵房最大保护半径超过2 000 m,那么远端消火栓出水时,消防泵房启动时间会更长。并且还有一种可能,即远端打开消防水枪时,一方面由于水压太低,不满足灭火需要,另一方面由于出水量太少,在稳压泵作用下,管道压力下降太慢,主泵无法启动,这是规范不容许的。所以,这样的消防泵房布置存在严重安全隐患。因此,笔者认为“消防泵房保护距离尽量控制在2 000 m以内”。

1.2 轨道交通中消火栓泵房保护范围的确定

根据GB 50157—2013《地铁设计规范》[12]第28.3.3条可知,敞开区间不必设计消火栓系统,所以高架车站消火栓泵房保护范围只包括高架车站,也就不存在最大保护半径超过2 000 m的情况。因此,本文重点讨论地下车站消火栓泵房的保护范围。

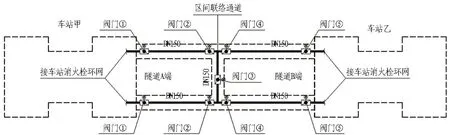

1.2.1 传统的地下车站消火栓泵房保护范围方案

地下车站消火栓泵房保护范围一般有2种典型方案。方案1的保护范围为“一站带左右各半个相邻区间”(见图1),即对于一个完整区间而言,消防供水由其前后2个车站的消防系统共同承担,并在区间联络通道处设置横向连通管; 而对于整个地铁线路而言,各消防单元的消防管网相互连接,构成一体。南京地铁大多数地下车站消火栓泵房保护范围采用这种方案,其主要缺点为: 1)区间分界处消火栓管道要穿轨道; 2)没有横向联络通道时该类方案不好实施。

图1 车站消火栓泵房保护范围方案1(一站带左右各半个相邻区间)

方案2为“一站带一相邻区间”(按右边区间考虑,见图2),成都地铁大多数地下车站消火栓泵房保护范围采用这种方案。即对于一个完整的区间而言,其消防供水由左端车站消防系统单独承担,区间消防管网在右端的车站站厅层(或设备层)连接成环; 而对于整条地铁线而言,每个车站与右端1个区间作为1个消防供水单元,并与其他供水单元相互独立。方案2主要缺点为: 1)消防泵房的保护距离较远; 2)消火栓水泵扬程偏高。

图2 车站消火栓泵房保护范围方案2(一站带一相邻区间)

1.2.2 2种传统的地下车站消火栓泵房方案比较

2种方案的主要优缺点见表1。

表1 2种方案主要优缺点对比

1.2.3 轨道交通中消防供水多方案组合模式

1.2.3.1 对方案1的优化

对于整条地铁线路而言,方案1中消防供水单元相互连接构成一体,这就造成了如下缺点: 1)管道上阀门较多,并且有的阀门较远,导致不易控制; 2)1个区间由两端车站共同供水,消防阀门联动控制较为复杂。因此,有必要对方案进行优化: 将方案1中各个消防供水单元之间的连接管道取消,均形成独立的消防供水单元。这样优化的理由为: 1)方案1中即使连接成一体也没有什么价值,因为相邻的消火栓泵无法给本单元提供满足消防救援水压的水量; 2)方案2不连通也运行良好。

1.2.3.2 2种传统方案优缺点分析

从上述比较可以看出: 当区间隧道长度较短时,2种方案没有多少本质区别,均可行;但是当地铁区间较长时,方案1具有明显的优势。下面以南京地铁3号线的过江地铁区间(简称过江区间)为例来说明。方案1中如在区间A端发生火灾,那么火灾报警系统向车站甲报警,车站甲启动消防设施,为区间A端火灾提供满足要求的消防水; 反之,如在区间B端发生火灾,则车站乙启动消防设施,为区间B端火灾提供满足要求的消防水。而方案2无论区间A端还是区间B端发生火灾,火灾报警系统均向车站甲报警,车站甲启动消防设施,为区间A端或B端火灾提供满足消防要求的水量。方案1中车站消火栓泵房保护范围为车站加半个区间长度,而方案2中车站消火栓泵房保护范围为车站加整个区间长度。如过江区间设计中采用方案1,消火栓泵房保护距离不到2 000 m; 而如果采用方案2设计,消火栓泵房保护距离达到4 000 m左右,不但增加了消防泵扬程,还存在消防隐患。

1.2.3.3 消防供水多方案组合模式

从上述分析可以看出,长距离隧道区间中方案1比方案2更具优势。但从“消防泵房保护距离尽量控制在2 000 m以内”的角度看,随着区间长度增加,2种方案均会存在消防隐患。2种方案各有所长,但也有短板,笔者认为一条线如果采用“多种方案组合的模式”,会更有利于提高工程的性价比。为此,在过去工作经验基础上,提出了“消防供水多方案组合模式”,即根据区间长度不同,分别采用不同的消防供水方案。同时,对“采用不同消防供水方案”的前提条件提出定量化标准,以保证消防泵房保护距离尽量控制在2 000 m以内。宁马线设计中的“消防供水多方案组合模式”为: 1)优先采用一站带左右各半个相邻区间方案; 2)当区间长度小于2 000 m时,也可以采用一站带一相邻区间方案; 3)当区间长度大于4 000 m时,在采用一站带左右各半个相邻区间方案的基础上,在区间风井设计独立的消防泵房,以保证所有消防泵房保护距离尽量控制在2 000 m以内; 4)将各车站消防泵房保护的消防供水单元完全独立。

2 给水形式

2.1 双路供水车站给水水压制式

在市区一般容易满足双路供水条件,在郊区一般不容易满足。在这里必须强调: 如果具备双路供水条件,那么就一定要优先采用双路供水。因为双路供水设计方案有明显的优点,那就是市政水源在火灾期间会不停地提供消防用水量,如果发生特大火灾,其优点会体现得更充分,此时实际火灾延续时间往往要大于规范上规定的火灾延续时间。因此,对车站(特别是包含商业开发等的大型车站)有条件时应优先采用双路供水方案,尽量不要选用能满足规范要求的单路供水方案。

不论是地下车站还是高架车站,在双路供水方案下,给水水压制式一般选用 “室外低压消防给水系统,室内临时高压消防给水系统”制式。这种做法很成熟,在此不展开讨论。

2.2 单路供水地下车站给水水压制式

很多车站不满足双路供水条件,如市郊铁路、城际铁路设计中,由于大多数车站设计在郊区,只具备单路供水条件,如象宁马线项目中,大多数郊区站均只具备单路供水条件。在这种情况下,室内采用临时高压消防给水系统是不用讨论的,但室外是采用“低压消防给水系统”还是“临时高压消防给水系统”有必要进行探讨。

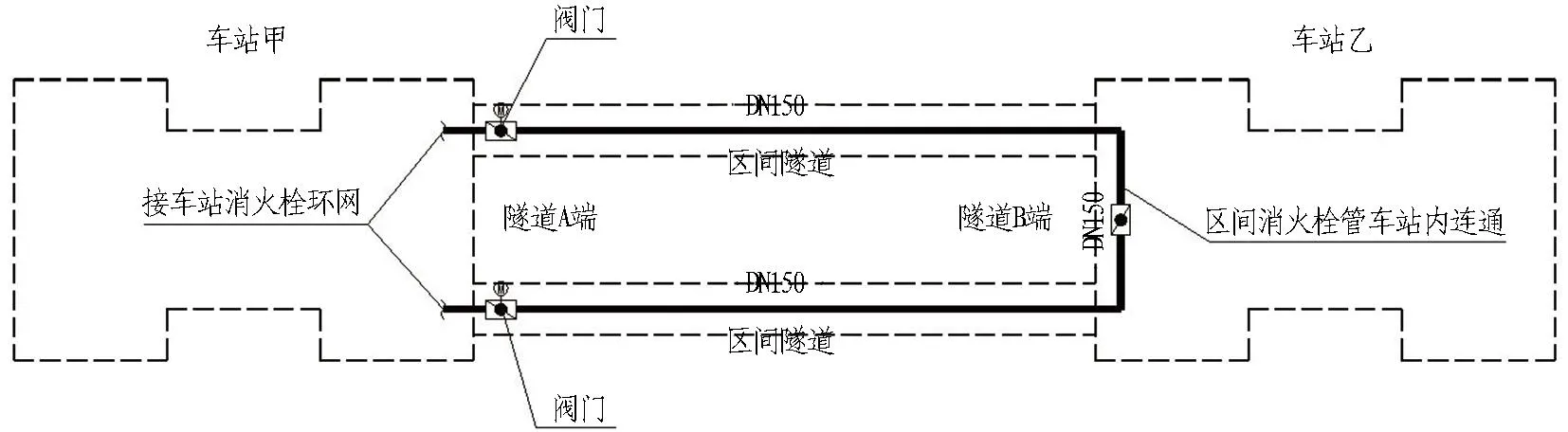

对于地下车站给水水压制式选择问题,笔者在文献[7]中做了充分表达,中心思想为: 1)当车站出入口、市政自来水管均布置在道路同一侧,且消防车能及时赶到时,“室外低压、室内临时高压消防给水系统”(方案1,见图3)更合理。该方案特点为: ①每个出入口处均设计1个室外消火栓,该类室外消火栓均接自市政给水管或室外消火栓管; ②消防水池必须满足储存室内和室外的消防用水之和(简称大水池); ③消防泵组的流量及扬程,只满足室内消火栓的流量、压力要求(简称小泵)。2)对于在远离市区或新开发区的单路供水地下车站,“室内外共用临时高压消防给水系统”(方案2,见图4)更合理。该方案特点为: ①出入口室外消火栓接自室内消火栓管网; ②设计大水池; ③消防泵组的流量及扬程能满足室内外消火栓的流量和压力要求(简称大泵)。

图3 单路供水地下车站消防方案1(室外低压、室内临时高压消防给水系统)

上面只给出结论,具体内容在论文里有详细表达,在此不做展开。宁马线单路供水车站就根据外部条件,在上述2种给水水压制式中选择。

2.3 单路供水高架车站给水水压制式

对于高架车站,和地下车站一样,在单路供水条件下,室内采用临时高压系统,但室外是采用“低压消防给水系统”还是“临时高压消防给水系统”有必要进行认真探讨。

2.3.1 高架车站室外消火栓系统设计要求

地下车站室外消火栓系统设计要求主要体现在《水消规》第7.3.4条和第5.5.7条,而高架车站室外消火栓系统设计要求则主要体现在《水消规》第7.3.2、7.3.3和5.5.7条,所以高架车站和地下车站的室外消火栓系统设计要求反差很大。

高架车站必须按《水消规》第7.3.2条要求设计室外消火栓系统,即“室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径计算确定,保护半径不大于150 m,每个室外消火栓出流量宜按10~15 L/s计算”,其中“保护半径不大于150 m”的要求,地下车站不必执行,而高架车站必须执行; 并且这里的150 m不是直线距离,而必须考虑道路、建筑的影响,这点一定要注意,特别是对跨路设计的高架站。

高架车站还必须按《水消规》第7.3.3条要求设计室外消火栓系统,即“室外消火栓宜沿建筑物周围均匀布置,且不宜布置在建筑物一侧,建筑物扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个”。其中“建筑物扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个”的要求,地下车站不必执行,而高架车站必须执行。所以,正常情况下高架车站室外消火栓系统管道应成环状,即要求室外应采用临时高压系统。

2.3.2 单路供水高架车站室外低压、室内临时高压系统

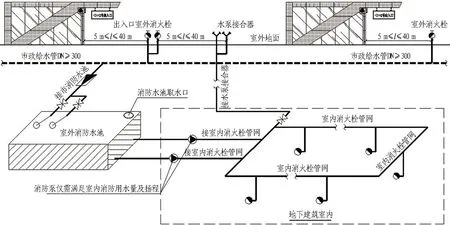

《水消规》第6.1.5条要求:“消防车从消防水池吸水向建筑物供应室外消防用水时,消防水池保护半径不应大于150 m”。《水消规》第5.4.7条要求:“水泵接合器距离消防水池不宜小于15 m,且不宜大于40 m”。笔者认为可以这样理解: 地下车站室外消防用水是通过水泵接合器提供到室内管网的,所以只要满足《水消规》第5.4.7条,即消防水池取水口到水泵接合器的距离在15~40 m即可,不要求整个地下车站在消防水池150 m保护范围内。这也是单路供水地下车站消防方案中只设计1个室外消防水池的原因,即单路供水地下车站消防方案1必须满足室外消防水池到水泵接合器的距离在40 m之内的要求,而单路供水地下车站消防方案2连这个要求也可以不满足。高架站室外消防水池设计时,要考虑消防车从消防水池吸水后直接向建筑物灭火,所以,如果1个消防水池150 m的保护半径能保护整个高架车站,那么设计一个室外消防水池即可。但一般情况下,1个消防水池150 m的保护半径很难保护整个高架车站,必须增设对应的消防水池取水井。

南京3号线林场站是一个典型的高架车站,其周围市政道路只能提供一路水源,采用了大水池+小泵的消防系统方案。该站采用了室外浅埋消防水池储存室外消防用水量,站厅层设室内消防水池供室内消防用水量的消防模式。为保证高架车站在室外消防水池150 m的保护范围内,除了在消防水池正上方设置消防取水口外,还应在车站另一侧消防车道附近设置消防取水井,消防取水井和室外消防水池通过连通管连通,以保证车站室外两侧均在室外消防水池的保护范围内; 同时,要保证接入室内管网的水泵接合器距上述取水口距离满足15~40 m的规范要求。林场站室外消防平面如图5所示,该工程已通过了消防验收。

图5 高架车站室外消防平面示意图(单位: m)

笔者在温州轨道交通咨询工作中,发现几个单路供水的高架站设计方案为: 室外低压、室内临时高压系统,即大水池+小泵方案,变相用消防车代替室外消火栓泵。该方案能实现室外消火栓的供水作用,但实现不了室外消火栓的扑救功能,即不满足《水消规》第7.3.2条的保护半径要求和第7.3.3条的数量要求。整改方案为: 在道路的另一侧消防车道附近增设消防取水井,消防取水井和室外消防水池通过连通管连通,以保证车站室外两侧均在室外消防水池的保护范围内。

所以,单路供水高架车站室外低压、室内临时高压系统为大水池+小泵的消防给水系统方案。如果1个消防水池150 m的保护半径不能保护住整个高架车站要求,那么就必须增设对应的消防水池取水井。该方案的适用范围为: 1)高架站布置在市政道路一侧,并且车站离市区较近,消防基础设施条件较好,消防车能及时赶到火灾现场; 2)条件特别困难的既有高架车站改造工程。

2.3.3 单路供水高架车站室内、外均为临时高压系统

根据上述分析可知,单路供水高架车站一般采用室内、外均为临时高压系统,具体可分为2种方案。方案1即室内外消火栓系统分开,该方案特点为: 1)车站扑救面上必须满足2个及以上室外消火栓,所有室外消火栓均接自室外消火栓管道; 2)设大水池; 3)2套消防泵组,分别满足室内、外消火栓系统的流量及扬程要求。方案2即室内外共用消火栓系统,该方案特点为: 1)车站扑救面上必须满足2个及以上室外消火栓,所有室外消火栓均接自共用消火栓管; 2)设大水池; 3)1套消防泵组,满足室内、外消火栓系统的流量及扬程要求。

从上述比较可知方案2有明显的优点: 1)考虑到室内外消火栓系统流量都不太大,扬程也相差不多,2套系统合起来对使用功能影响不大; 2)共用方案可以减少电器控制设备,降低设备投资; 3)减少泵房面积。所以,一般建议采用方案2室内外共用临时高压消防给水系统。

所以,宁马线单路供水高架车站均采用室内外共用临时高压系统,即大水池+大泵方案,车站扑救面上必须满足2个及以上室外消火栓,所有室外消火栓均接自共用消火栓管。该方案的适用范围为: 1)高架站布置在市政道路中央,这种方案可以避免跨路设计消防水池取水井; 2)车站离市区较远,消防车等基础设施条件较差时采用,以保证消防安全。

3 消防设施布置问题

3.1 室外消火栓及水泵接合器

3.1.1 地铁车站室外消火栓及水泵接合器布置

笔者在宁波地铁5号线一期工程咨询时发现,在地下车站设计中,设计人员将《地铁火标》7.2.2条“关于室外消火栓不应少于2个”的要求,错误地理解为只布置 2 个室外消火栓即可,同时,还要求2个室外消火栓设计在车站对角的出入口处。笔者认为按这种理解来布置地铁车站室外消火栓及水泵接合器存在严重的安全隐患。为此,笔者和总体院及强审单位进行了讨论,然后达成共识并把共识精神写进了《地下车站消防水源、供水设施及给水形式探讨》[7]中 ,其中心思想为: 室外消火栓根据作用不同可分为供水类室外消火栓和扑救类室外消火栓,供水类室外消火栓一般可以由市政给水引入管直接接出,但当市政为单路水源时,必须设在室外消防水池附近。必须满足《水消规》第5.4.7条要求,即和水泵接合器距离为15~40 m; 不必满足《水消规》第7.3.2条要求,即不必考虑150 m的保护距离,一般设计在消防进水管上。而扑救类室外消火栓只要满足距地铁地下车站出入口5~40 m的距离要求即可,无需满足室外消火栓距水泵接合器的距离要求。必须满足《水消规》第7.3.4条要求,即“人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口距离不宜小于5 m,且不宜大于40 m”,一般从室外支状管网上连接,也可以由站内室内消火栓环网接出。供水类室外消火栓数量应根据《水消规》第7.3.2条要求计算,但扑救类室外消火栓数量应根据《水消规》第7.3.4条要求确定,即“应在每个出入口5~40 m范围设计扑救类室外消火栓”。

笔者在成都地铁强审时发现,在单路供水地下车站设计中,水泵接合器设计思路不合理,水泵接合器布置存在严重的安全隐患。笔者将强审意见写入《地铁地下车站室外消火栓系统设计理念探讨》[13]中,其中心思想为: 对于单路供水的地下车站, 2个水泵接合器均必须设计在消防水池5~40 m范围,并且一定要考虑消防车停放及操作空间,水泵接合器数量不得随便增加和减少; 在水泵接合器附近应设计对应数量的供水类室外消火栓。

3.1.2 高架车站室外消火栓及水泵接合器布置

高架车站水泵接合器、供水类室外消火栓布置和地下车站一样,但对扑救类室外消火栓布置方面反差较大,主要根据《水消规》第7.3.2和第7.3.3条布置,即对室外低压、室内临时高压消防给水系统中,当高架站超出消防水池150 m保护半径时,必须增设对应的消防水池取水井; 《水消规》第7.3.3条也只要求“扑救面上有2个及以上室外消火栓”,没有明确要求高架站出入口设置室外消火栓; 但GB 50016—2014《建筑设计防火规范》[14]第7.2.4条要求“公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口”。考虑到“高架站出入口”比“外墙窗口”更有利于消防救援人员进入室内扑救,所以,布置高架车站扑救面上的室外消火栓时,应优先布置在高架站出入口处附近,并且均接自室外消火栓管。

3.2 室内消火栓及管道布置

3.2.1 室内消火栓布置

室内消火栓布置大同小异,但还有一些共性问题要注意。首先,站厅层及站台层公共区可燃物少且空间开阔,消火栓枪更容易发挥作用,所以不必将消火栓设计太密,只要保证2支水枪同时保护到即可,关键是要在出入口附近处设计消火栓,以保证消防救援方便高效; 其次,设备区可燃物多,并且空间狭窄,建议消火栓设计尽量保持富余; 同时,尽量将消火栓箱布置到过道里显眼的地方,万不得已设计到房间内时,也尽量靠近房间门口,以利于消防队员方便使用; 最后,风道里尽量不要设计消火栓,因为风道里既没有可燃物,燃烧后果也不严重,如果将消火栓管道少布置在风道里,那么就可以减少不必要的电伴热设施,以降低运营成本。

3.2.2 管道布置

消火栓管道布置关系到消防设施维修是否方便。首先,消防管道尽量减少过轨,当必须过轨时,如区间中间成环的消火栓管,就有必要做专门处理,如采用特殊管材和接头方式。其次,尽量减少消火栓立管、支管穿中板,以避免“站台层维修消火栓而检修人员必须跑到站厅层去关闭检修阀门”等情况。例如: 当布置站台层较长端设备区消火栓时,尽量将消火栓布置到设备区一侧,这样既可避免从站厅层接消火栓管道到站台层,又有利于消火栓方便使用。最后,室内外消火栓系统共用消防泵组时,设计水泵接合器位置要注意和扑救类室外消火栓的距离,以避免发生消防水来回循环。

4 结论和建议

4.1 结论

1)轨道交通工程中消防泵房保护距离应控制在2 000 m以内。

2)地下车站消火栓供水方案应采用“消防供水多方案组合模式”。①优先采用一站带左右各半个相邻区间的供水方案; ②当区间长度小于2 000 m时,也可以采用一站带一相邻区间的供水方案; ③当区间长度大于4 000 m时,可在一站带左右各半个相邻区间的供水方案基础上,在区间风井设计独立的消防泵房方案; ④将各车站消防泵房保护的消防供水单元完全独立。

3)“高架站布置在市政道路一侧,并且离市区较近、消防基础设施条件较好”或“条件特别困难的既有高架车站改造”时,应选择室外低压、室内临时高压系统。“高架站布置在市政道路中央”或“离市区较远、消防车等基础设施条件较差”时,应选择室内外共用临时高压消防系统。

4)高架车站室外消防水池、扑救类室外消火栓设计时,一定要注意: ①室外低压、室内临时高压系统中,当高架站超出了消防水池150 m保护半径时,应增设相应的消防水池取水井; ②车站扑救面上布置室外消火栓时,应优先布置在每个高架站出入口处附近。

4.2 在理论和实践上的意义及价值

理论方面,以设计实践为基础,从消防安全角度提出了“轨道交通工程中,为了保证消防安全,消防泵房保护距离尽量控制在2 000 m以内”,对临时高压系统应用附加了一个定义域,对消防安全建设起了相当大的作用; 同时,为了在轨道交通设计落实上述理念,笔者提出了一种新的消防供水方案,即“消防供水多方案组合模式”,并对“采用不同的消防供水方案”的前提条件提出了定量化标准,在完整性、定量性、科学性方面上了一个档次。对轨道交通领域车站给水形式设计进行了系统性研究,总结出了“适应不同条件下的高架车站供水方案”,并表达了各种方案的特点、优缺点及适应范围,为轨道交通理论研究提供了宝贵的第一手资料。对消防设施布置,特别是对单路供水车站,提出了一些观点和看法,对消除安全隐患理论研究方面,也有一定的启发作用。

实践上,本文中的内容取材于设计和审图中发现的实际问题,这些问题的特点为设计中做法反差比较大但又存在消防安全隐患。这次主要讨论消火栓系统方面的关键技术问题,整理出相对合理和系统性的结论,主要用于指导宁马线的设计工作,目前宁马线的消火栓系统设计基本上是按本文要求设计的。另外,笔者作为项目负责人,正在负责进行一项科研项目——国家建筑标准设计图集《轨道交通项目给水及消防设计》编制,本论文对此科研也有一定的指导意义。

4.3 存在的问题及期望

“轨道交通工程中,为了保证消防安全,消防泵房保护距离尽量控制在2 000 m以内”的观点,是个别工程的设计经验,没有经过系统性的实践验证。所以,在应用中可能比较保守,还有待进一步研究,得出更合理的结论。同理,笔者提出的“消防供水多方案组合模式”也有待于工程实践来验证。总结出的“适应不同条件下的车站给水水压制式”方案,笔者都有成功的设计案例,但是否能适应其他地区也有待更多实践来验证。