泸定6.8 级地震灾区得妥镇地质灾害调查与减灾对策研究

何源 鲁科 张力文

引言

2022 年9 月5 日,四川省甘孜州泸定县发生6.8 级地震,得妥镇距震中9 千米,震感强烈。得妥镇地质环境脆弱,地震诱发了大量地质灾害,其中交通沿线地质灾害多发,导致入镇生命通道多处阻断,使得妥镇成了一座“孤岛”,难以救援。

地震严重破坏了当地生态环境和地质环境,使地质条件变得更加脆弱,地质灾害急剧增多。震后得妥镇处于地质灾害发育的活跃期,将长期威胁人民生命财产安全,制约当地经济发展。因此,如何科学系统防治地质灾害,保护人民生命财产安全,是政府和广大学者提高应急管理水平和做好灾后重建的研究重点。

调查背景

(一)社会经济情况

泸定县位于四川省甘孜州东南部,全县辖区面积2165.35 平方千米。全县常住人口8.38 万人,境内多民族杂居,以汉、藏、彝族为主,其中汉族人口比重为78.2%。2021 年,泸定县生产总值31.14 亿元,县级公共财政预算收入3.3 亿元,城镇居民人均可支配收入34949 元,农村居民人均可支配收入16340 元。

得妥镇位于泸定县东南部,全域面积329 平方千米,人口约0.6 万。省道211 贯穿全境,是进镇的唯一生命通道,距泸定县城约44 千米,沿大渡河河谷岸坡修建,南北展布(图1)。得妥镇产业主要为畜牧业和农业,农业主产水稻、玉米、小麦。

图1 大渡河两岸的得妥镇地形地貌

(二)气象、水文

在地理位置上看,泸定县为青藏高寒气候、西南季风气候和亚热带东南季风气候交会的地区,气候复杂、多变。从地形上看,由谷底到山顶依次出现亚热带、暖温带、寒温带、亚寒带和寒带气候,立体气候明显。泸定县焚风效应十分显著,导致区内大渡河谷地和两岸形成干旱河谷气候,表现为干燥、温暖、雨热同季、干湿季分明、降水量偏少、气温差较小。据泸定县气象局降雨观测资料,泸定县多年平均降雨量642.5 mm,年最大降雨量为795.4 mm,日降水量≥50.0 mm 的降水日数平均为每年2 日,平均一日最大降水量为45 mm,汛期最大月降雨量和最大日降雨量分别达到265.8 mm 和72.3 mm。降雨主要集中在4—10 月,占全年降水量的95.6%,其中又高度集中于5—9 月,占全年降水量的84.4%。

大渡河由北向南贯穿得妥镇,将全镇分割成东西两部分。发育有两叉河、雨洒河和湾东河三条河道,均属大渡河支流。

(三)地质条件

得妥镇主要受构造和岩性的制约,为深切割高中山、侵蚀构造中山地貌区。出露主要地层有第四系全新统崩坡积、残破积、坡洪积、冲洪积、滑坡堆积层、泥石流堆积、中生界二叠系上统、二叠系下统和澄江—晋宁期花岗岩。主要地质构造有南北向的大渡河断裂和北西向的鲜水河断裂带。

得妥镇地处青藏高原地震区的龙门山地震带、安宁河地震带及鲜水河地震带交会部位,其中鲜水河地震带近800 年内地震活动最强烈。泸定县外围300 km 范围内共记载7.0~7.9级地震7 次,6.0~6.9 级地震21 次,5.0~5.9 级地震71 次。

总体来说,得妥镇地形地貌复杂,构造活动较强烈,经过多次中强破坏性地震,震害效应叠加,地质环境条件较脆弱。区内地质灾害较发育,具有点多面广、密集性、群发性和短时成灾、损失严重的特点。区内表现出突出的灾害链式特征,主要为暴雨—崩塌、滑坡—泥石流灾害链。

调查方法

采用实地调查和资料收集的方法,按照“以人为本”的原则,调查对象为村庄、乡镇、灾民临时安置点、主要交通干线、重要流域和重大设施等重点地区。地质灾害类型为滑坡、崩塌、泥石流。

本次共调查地质灾害隐患点201 处,包括地震已有地质灾害隐患点17 处,已销号点35 处,震后增加点149 处。

地震概况

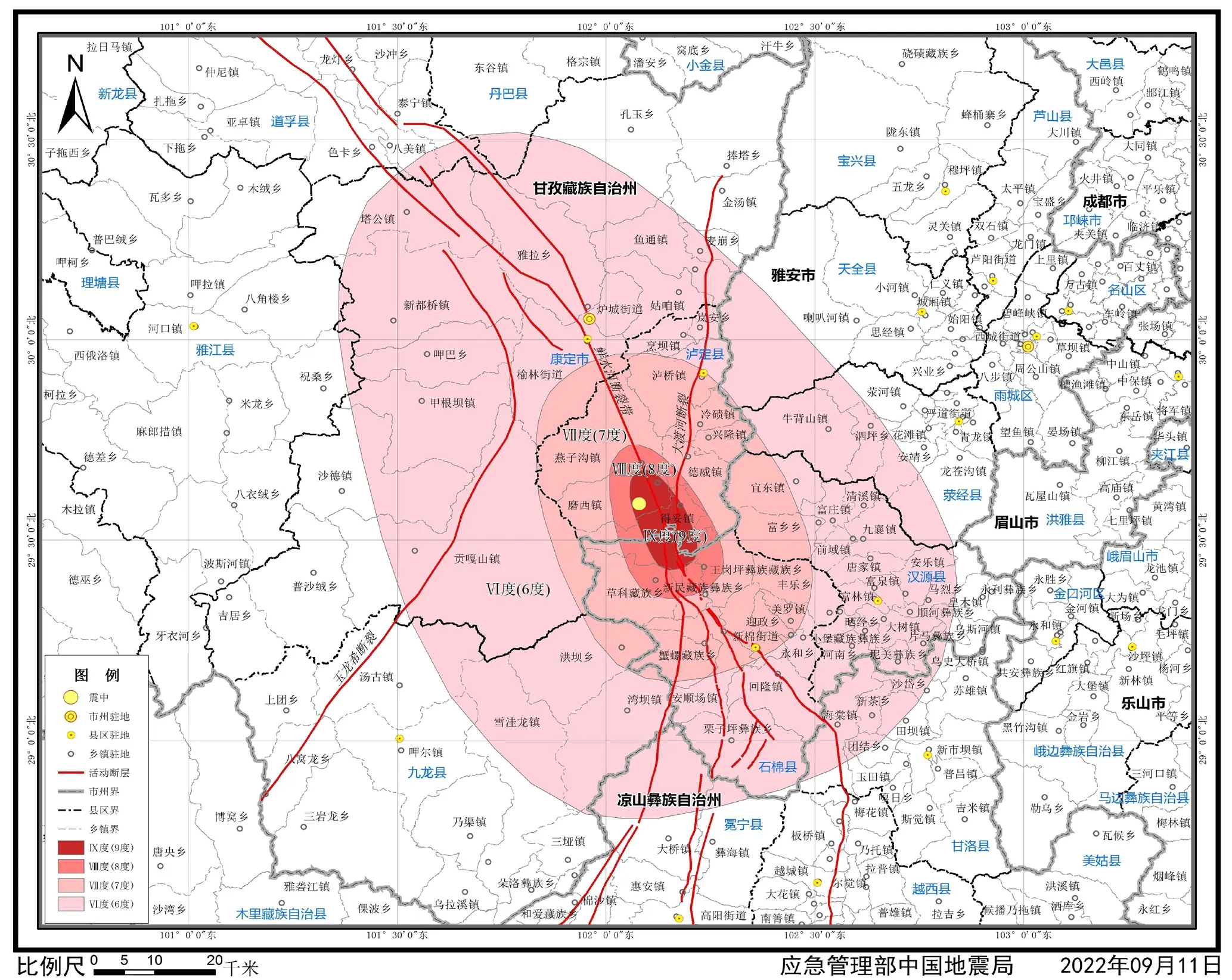

2022 年9 月5 日12 点52 分00 秒(北京时间)在甘孜州泸定县磨西镇(北纬29.59°,东经102.08°)发生6.8级地震,震中位于泸定县磨西镇,震源深度16 千米,地震最高烈度为9 度,等震线长轴呈北西走向,长轴约195 千米,短轴约112 千米。得妥镇距离震中9 千米,位于地震最高烈度9 度区内(图2)。

图2 泸定6.8级地震烈度图

(一)灾害损失

本次地震灾害损失巨大,全镇受灾人口8067 人,因灾死亡31 人,失踪7 人,紧急转移安置人口8067 人,过渡性生活救助3635 人。全镇倒塌房屋688 户4599 间,严重损坏房屋582 户4284 间,一般损坏房屋1306 户7519 间。通信线路受损400.286 千米,基站25 个。市政供水损毁21.55 千米,市政排水损毁9.23 千米。大桥损毁4 座,进镇公路沿线多处受损阻断。农作物受灾面积9949 亩,死亡牲畜、家禽超过2 万只。森林草原等自然资源损失巨大。

(二)生态地质环境破坏

“9·5”地震对泸定县得妥镇生态地质环境造成了重大的破坏,境内山地地貌和森林生态发生了重大变化。主要表现为地震造成岩土体挤压变形,导致山体开裂,地表发育大量裂缝,严重破坏了岩土体原有的结构特征,改变其物理力学性质,破坏了岩石的完整性,进而导致斜坡稳定性降低,致使岩体失稳发生滑坡、崩塌等地质灾害。大规模、大面积的山体滑坡、崩塌导致山地地貌、水系、森林植被等生态环境发生重大变化。

震前地质灾害发育情况

(一)震前地质灾害数量与规模

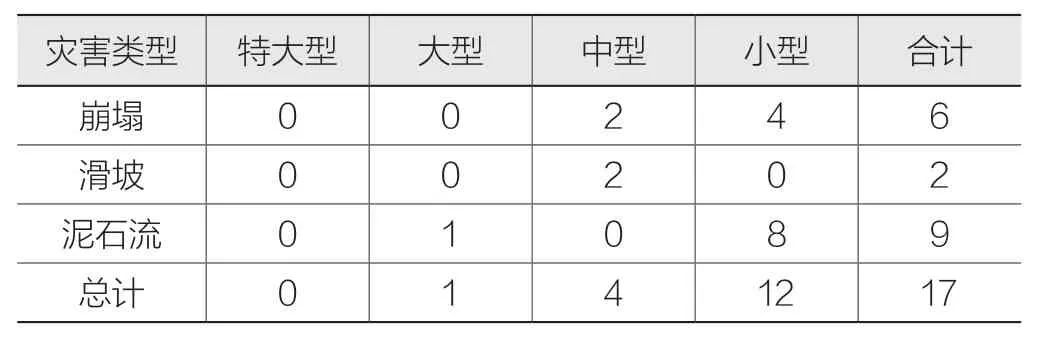

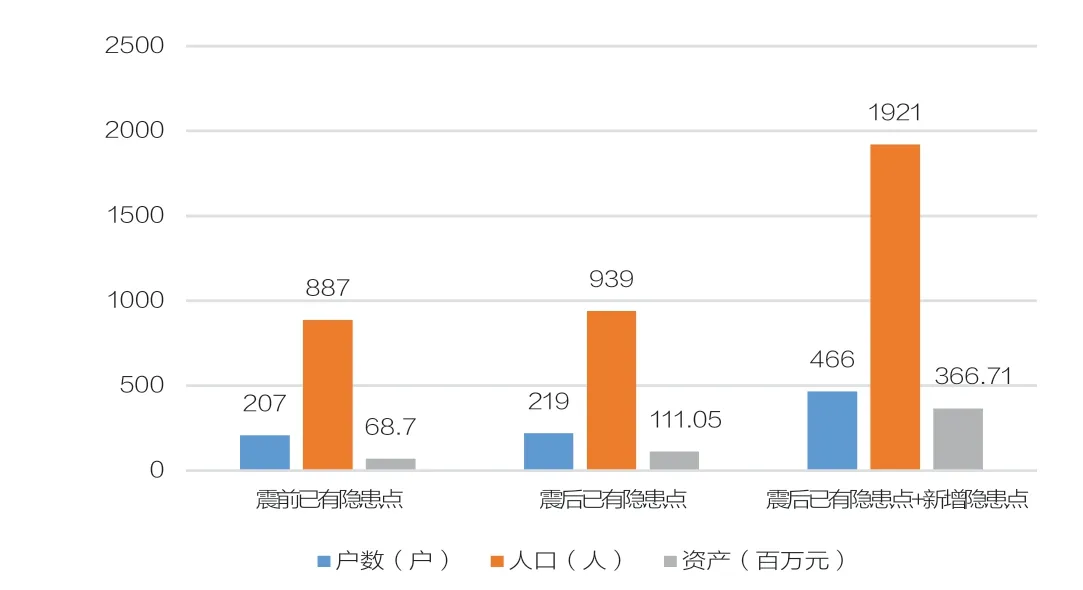

泸定县得妥镇共有在册地质灾害隐患点17 处。威胁户数207 户,人口887 人,威胁资产6870 万元。地质灾害隐患点主要为崩塌、滑坡和泥石流三种,其中滑坡6处,占35.29%;崩塌2 处,占11.77%;泥石流9 处,占52.94%。得妥镇地质灾害仍以滑坡、泥石流类型为主,地质灾害类型及灾害规模统计见表1。

表1 得妥镇震前地质灾害类型及规模统计表

(二)震前地质灾害分布规律

得妥镇地质灾害分布较广,涉及全镇范围内的6 个村,分布数量最多的是马列村4 处、联合村4 处、湾东村4 处;其次为天池山村2 处、北头村2 处、发旺村1 处,全部威胁人类聚集区。总体上,地质灾害的发育具有如下特征。

从地理上看,大渡河两岸、湾东河两岸大部分都是地质灾害较发育的区域,地质灾害沿大渡河两岸、湾东河两岸发育最为强烈,该区域正是构造断裂活动较强烈的磨西断裂、泸定断裂带地区,地质灾害点在空间分布上与构造活动对应较好,即沿断裂带地质灾害较为发育。断裂活动造成断裂带及其周围岩土体的完整性遭到破坏,岩土体物理力学性质降低,为滑坡、崩塌等地质灾害的产生提供了物质基础。断裂长期活动对于断裂带及其周围的岩土体来说是一个持续不断的动力源,在一定的条件下,斜坡岩土体的应力超过其强度,就会产生失稳破坏。从空间分布上看北部地质灾害发育程度强于南部。

(三)地质灾害形成机制

震前得妥镇发育地质灾害为滑坡、崩塌和泥石流。滑坡全域发育,以土质为主,分布在大渡河及其一级支流两岸一级斜坡地带。滑坡多为残坡积、冰水堆积、崩坡积相,结构松散,黏聚力和结合力一般较低,透水性一般较好,特别是降水大量入渗后,土体比重明显增大,抗剪强度显著降低。下部较密实土层或基岩为相对隔水带,与上部饱水的疏松土层接触面易形成饱水软土滑腻带,黏聚力和摩擦力大为降低,上部土体很容易沿此接触面发生滑动。据调查,得妥镇已发生的滑坡90%以上发生在雨季,直接诱发因素以暴雨为主。

震前得妥镇的崩塌为岩质崩塌,仅分布于马列村和湾东村,两村均分布1 处,可见得妥镇崩塌发育一般。崩塌发育主要受地层岩性的控制,岩层主要呈块状,岩体风化严重,节理裂隙发育,受裂隙切割,裂隙贯通性好,在重力或外力(地震)扰动的情况下,易产生崩塌灾害。

震前得妥镇泥石流较发育,主要受地层岩性、地形地貌及所处的构造部位影响。得妥镇地处中—深切割的高中山和中切割中山陡坡地貌区,沟谷与两岸山坡相对高差300~600 m,局部地段可达1000 m 以上,地形坡度35°~55°,局部60°~80°,沟床比降10%~30%,受大渡河及其支流切割强烈,“V”形河谷发育。可见,陡峻的地形和巨大的高差为泥石流的形成提供了良好的地形条件,流域松散的岩土体提供了丰富的物源,暴雨是形成泥石流的主要诱发因素。

震后地质灾害发育情况

(一)地震对以往地质灾害隐患点的影响

“9·5”地震对震前的部分地质灾害隐患点产生了影响,加剧了地质灾害的危险性和危害程度。震前6 处滑坡地质灾害隐患点有5 处滑坡变形加剧,占滑坡总数的83.33%,主要表现为滑坡前缘垮塌、原有裂缝增长变宽、新增裂缝等;震前崩塌隐患点2 处均出现变形加剧,占崩塌(危岩)总数的100%,主要表现为地震时发生零星崩塌掉块、节理裂隙及裂缝加宽等;震前9 处泥石流5 处在地震后物源均不同程度增多,占泥石流总数的55.56%,发生泥石流灾害的可能性进一步增大。

17 处地质灾害隐患点在震后有变形的地质灾害隐患点12 处,占得妥镇震前地质灾害总数的70.59%。原有隐患点出现变形加剧按村来分:联合村4 处,占12 处变形加剧隐患点的33.33%;湾东村4 处,占33.33%;马列村3 处,占25%;天池山村1 处,占8.33%。部分已有地质灾害隐患点震后规模扩大,威胁219 户939 人,威胁资产11105万元。

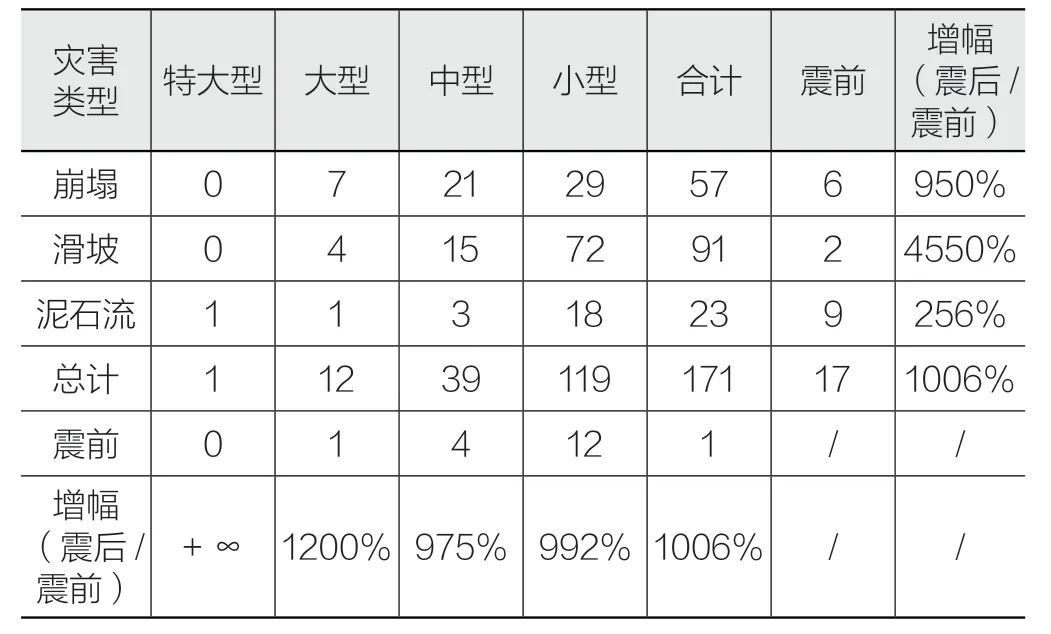

(二)地震引发新增地质灾害

“9·5”地震发生后,46 处已销号点复活16 处,新增138 处,合计新增154 处,新增地质灾害隐患点威胁户数247 户,威胁人数982 人,威胁资产25566 万元。

按威胁对象划分:威胁人民生命财产54 处,其中崩塌11 处,滑坡35 处,泥石流8 处。威胁交通、水电等部门的新增地质灾害隐患点共计100处,其中崩塌44处,滑坡50处,泥石流6 处。按灾种划分:崩塌55 处,滑坡85 处,泥石流14 处。按规模划分:大型10 处,中型36 处,小型108 处。

(三)震后地质灾害隐患点基本情况

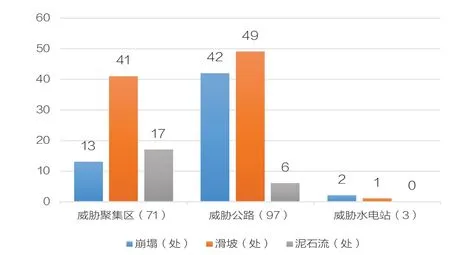

震后得妥镇共有地质灾害隐患点171 处,包括震前已有地质灾害隐患点17 处、已销号点复活16 处、新增加点138 处。共计威胁466 户1921 人,威胁资产36671 万元,详见表2和图3、图4 所示。

表2 震后地质灾害发育情况

图3 震后地质灾害发育情况

图4 震后地质灾害危害情况

直接威胁聚集区地质灾害隐患点71 处,包括震前已有地质灾害隐患点17 处、已销号点复活5 处、新增加点49 处。其中崩塌点13 处、滑坡点41 处、泥石流点17 处,小型51处、中型17 处、大型2 处、特大型1 处;受威胁农户466户1921 人,威胁财产22531 万元。

威胁省道211 和村道地质灾害隐患点97 处,包括已销号点复活11 处、新增加点86 处;其中崩塌点42 处、滑坡点49 处、泥石流点6 处,小型66 处、中型21 处、大型10处;威胁资产10340 万元。

威胁水电站地质灾害隐患点3 处,均为新增点,其中崩塌点2 处、滑坡点1 处。小型2 处、中型1 处;威胁资产3800 万元。

(四)震后地质灾害分布规律

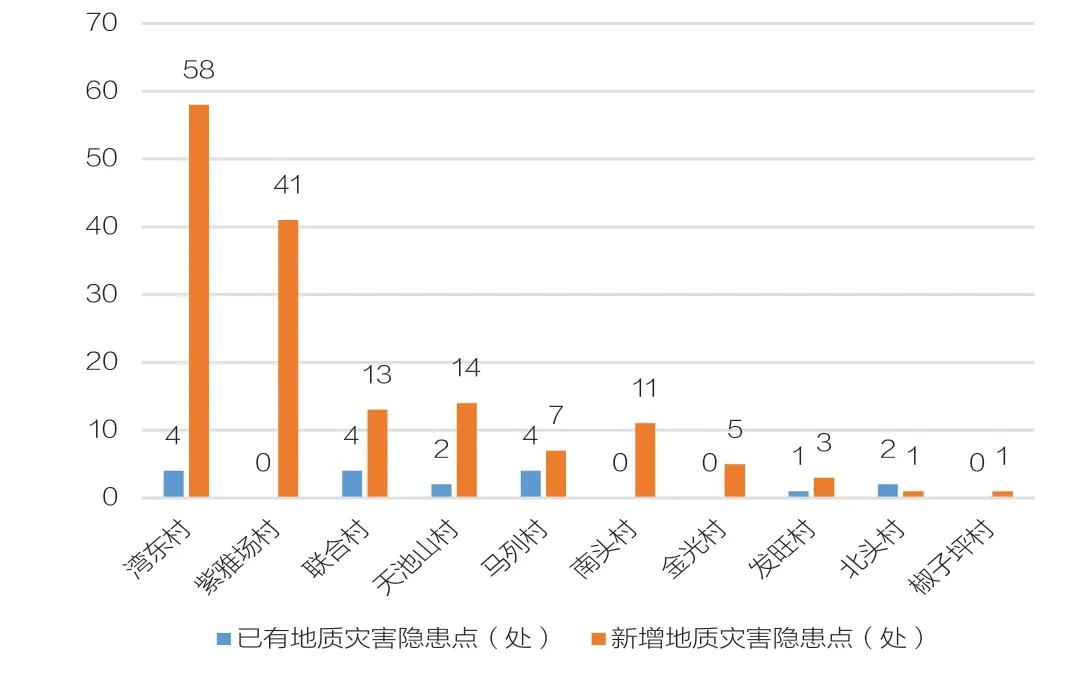

震后得妥镇新增地质灾害隐患点:湾东村58 处,紫雅场村41 处,联合村13 处,天池山村14 处,马列村7 处,南头村11 处,金光村5 处,发旺村3 处,北头村1 处,椒子坪村1 处(图5)。此次地震诱发次生地质灾害隐患点具有南强北弱的特点,叠加在震前南弱北强的地质灾害分布背景之上。

图5 震后地质灾害分布情况

结论

泸定县地区财政薄弱,经济结构单一,社会经济水平及抵抗灾害的能力一般。得妥镇位于泸定县,地处高山峡谷地段,地质环境脆弱,加之地震频发,降雨集中,有利于地质灾害发育。本次地震直接对得妥镇造成巨大损失,并加剧已有地质灾害变形,诱发大量新的地质灾害。得妥镇震后地质灾害防治任务十分艰巨。

震前得妥镇地质灾害较为发育,以小型居多,主要为泥石流,集中在工程建设区和大渡河两岸,空间呈北强南弱分布,主要威胁聚居区。震后得妥镇地质灾害急剧增多,以小型居多,主要为崩塌和滑坡,集中在湾东河两岸和大渡河两岸,空间呈南强北弱分布,交通沿线地质灾害发育强烈,阻断生命线,难以救援。目前,得妥镇地质灾害呈多发态势。

地震严重破坏得妥镇生态环境和地质环境,且震后未经历过雨季,得妥镇境内地质灾害隐患可能在降雨、地震、人类工程活动等条件下进一步加剧,且可能导致新地质灾害隐患点的产生。地质灾害呈多发、频发趋势,将长期伴随当地人类活动。

震后地质灾害防治建议

川西地区地质灾害防治是应急管理的重点,地区的自然灾害应对能力不仅与政府灾害应急管理能力有关,同时也受到自然环境条件和社会经济条件的影响。震后地质灾害多发、频发,其防治工作是一项长期而艰巨的任务,不能单单局限于治灾本身,应以灾后重建为契机,着力于发展地区经济水平,做好生态地质环境修复和提高管理治理水平,全方面强化地质灾害防治能力,提高灾害韧性。依据本次地震得妥镇地质灾害发育情况,对当地地质灾害防治工作提出以下建议。

(一)坚持将应急管理工作重心前移,做好防灾减灾

本次地震诱发大量地质灾害,直接威胁人民生命财产。一是应持续提升基层应急能力建设,灾后72 小时是生命救援的“黄金时段”,在救援队伍驰援困难的情况下,基层应急能力直接关系到灾后生命财产损失。结合实际情况制订可操作性强的应急预案,做好物资和基础设置准备,认真落实宣传教育和应急演练,确保临灾不乱,快速反应,才能有效组织自救和互救。

二是积极开展灾害治理,建立长效减灾机制。当下得妥镇地质灾害多发,直接威胁人民群众生产生活,减轻和消除灾害隐患十分紧迫和必要。应充分利用科学技术手段和专业技术支撑单位,科学查灾核灾,针对已有地质灾害,依据险情及紧迫程度采用专业监测、排危除险、避险搬迁和工程治理等方式分类治理,减轻或消除危害。同时应充分建立和完善相关法制保障,明确各类地质灾害防治主体和责任,落实“谁引发、谁治理,谁收益、谁治理”的原则,减轻地质灾害防治压力。

三是注重生态修复。得妥镇生态环境和地质环境因地震遭到严重破坏,进入地质灾害发育活动期,地质灾害将长期伴随人类社会经济建设活动。首要是规范人类工程建设活动,平衡好发展与地质灾害防治的相互关系,减少或避免因工程建设诱发地质灾害,并采取非工程或工程措施进行生态修复,提高地质环境的稳定性,减少新增地质灾害。

(二)重视交通沿线地质灾害防治,保障救援通道

本次地震在交通沿线诱发大量地质灾害,阻断生命通道,震后难以救援和转移安置。因此,在灾后重建中应重视道路选线,将交通稳定性作为规划选址的重要决策依据。适度提高道路工程抗震设防等级,对选定的线路沿线地质灾害合理处置,对不利地段采取隧道或改线避让等措施,提高生命通道的灾害韧性,确保小震不坏、中震可通、大震可快速抢通,避免再次形成“孤岛”,保障灾后有效救援。

(三)聚焦经济建设,助力灾后重建

地质灾害防治要为经济建设服务。在灾后重建中,重视前期地质灾害风险评价,保证区域稳定性和灾害可防可控,为经济规划和灾后重建决策提供依据。具体应依据得妥镇地质灾害形成的地质环境条件及易发待征,进行地质灾害风险评估,科学划定风险等级分区和防治等级区,为经济发展和灾后重建保驾护航。重建过程中的灾害防治应紧紧结合规划,差异化短期和长期防治目标,分类分期实施,避免重复治理和过度治理。平衡好防治任务和地方财政的相互关系,保障地质灾害防治的有效性和持续性。

(四)结合地区实际,探索应急管理新思路

得妥镇长期与灾共存,对地区应急管理水平提出了更高的要求。探索应急管理新思路,一是丰富多元化应急管理主体,鼓励社会力量参与灾害防治和管理,加强防灾减灾教育,提高全民防灾意识,如在中小学设置相关知识课程并扩展至各个家庭。二是充分利用科学技术,建立地质灾害信息化管理系统,实现及时识别、报送,快速决策处置和效果实时监测,优化灾害应对机制。三是建立应急管理智库,充分利用专家学者力量,做好决策咨询,短期解决灾后重建中的实际问题,长期有利于提升应急管理主体管理水平。