青藏高原东缘地区强震灾害演进特征及减灾对策

陈林 王超深

引言

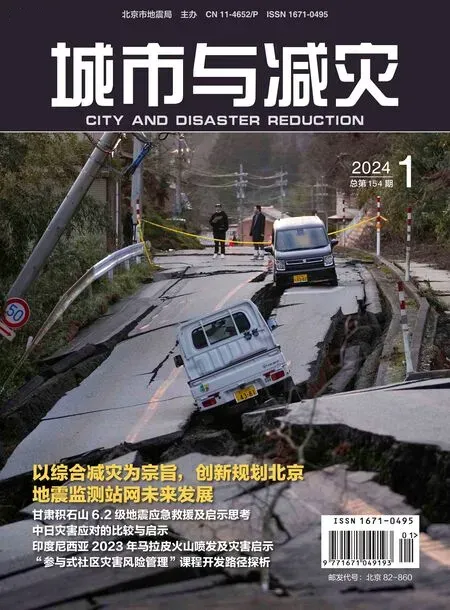

进入21 世纪后,受喜马拉雅板块与亚欧板块运动影响,横贯青藏高原的巴颜喀拉板块进入强震活跃期,自2001 年昆仑山口发生8.1 级地震以来,青藏高原东缘地区相继发生了2008 年汶川8.0 级地震、2010 年玉树7.1 级地震、2013年芦山7.0 级地震、2017 年九寨沟7.0 级地震和2022 年泸定6.8 级地震。2023 年12 月18 日甘肃省积石山县发生6.2 级地震,虽然震级明显低于九寨沟地震和泸定地震,但是死亡人数却远远高于上述九寨沟、泸定两次地震,其原因值得深思。由川西、甘南及周边地区为主要地域构成单元的东缘地区(图1),也是青藏高原人口密度最高的地区,上述强震均造成了严重的人员伤亡,严重影响了民族地区社会经济的可持续发展。

图1 青藏高原东缘地区主要断裂带分布

通过对灾后伤亡人员的致死、致伤原因分析,发现自2013 年之后,在地震等级近似、烈度相同的条件下,人员伤亡原因已发生明显改变,由地震导致的房屋倒塌而死的人员大幅降低,而由于高山深切河谷地区山体滑坡、落石等次生地质灾害造成的人员伤亡比例大幅提升;此外,以发生于隆冬深夜积石山县地震为例,高原地带低温天气与地震形成了复合灾害,大幅加剧了灾害伤亡;同时,震后救援也出现了诸多新特征,如果不能掌握上述演进特征内在致因及新特征,将不利于防灾减灾工作的稳步推进。

基于典型地震灾害事件的长期跟踪研究及近年来地震动参数的长期观测,大量学者认为青藏高原东缘地区的鲜水河断裂带具有发生强震的可能性仍然较大,《全国地质灾害防治“十四五”规划》也明确指出南北构造带次生地质灾害风险增加。由此可见,研究青藏高原东缘地区强震灾害人员伤亡历史演进特征,综合考虑滑坡、泥石流、崩塌、落石等次生地质灾害,低温、暴雪等气象灾害及其他人为事件灾害的综合影响,提出针对性的灾害防治对策已较为紧迫。

强震灾害呈现明显的地域化新特征

自2008 年汶川地震后,至2023年年底,青藏高原东缘地区先后发生了五次6.8 级以上的强震,除青海玉树地震外,其他四次地震震中均位于四川省西部地区,其时空特征与人员伤亡情况如表1 所示。震后灾害存在以下典型演进特征。

表1 主要强震参数与灾害指标

(一)伤亡人数总量呈明显的下降特征

在经历汶川地震后,四川省大幅提升并加强了建筑抗震设计标准与管理,乡村地区自建房也更加关注房屋的抗震性能,房屋抗震能力得到明显的提升,使得在近似的震级和烈度条件下,地震原生灾害导致的遇难与失踪人员整体上出现大幅下降的特征。与玉树地震相比,芦山地震与玉树地震的震级、震源深度、震中烈度、发震时间等均高度接近,但芦山伤亡人数尤其是遇难人数(包括失踪人员为217 人)大幅少于玉树地震(包括失踪人员为2968 人),其重要原因在于汶川地震后,芦山县及周边地区新建房屋大都考虑抗震性,既有建筑也普遍进行了加固改善,房屋倒塌现象大幅减少;而玉树地区则由于经济水平更加落后,加之防震减灾意识淡薄,强震来临时出现了房屋大面积倒塌现象和更多的坠落事件,造成了严重的人员伤亡。从总伤亡人数看,发震时间更晚的九寨沟地震和泸定地震明显少于芦山地震,不论是Ⅸ度烈度区还是Ⅷ度烈度区,上述地震区均相似,各烈度区内的人口规模也较为接近,很大程度上说明了近年来四川省防震减灾工作取得了显著的成效,尤其是与印度尼西亚、尼泊尔、印度等国家相比,四川地区新发生的强震致死人数远远低于地震等级更低的上述国家。

(二)次生地质灾害致死比例大幅上升

随着房屋建筑质量的快速提升,在地震中因房屋倒塌导致的遇难人数近年来快速下降,2017 年发生的九寨沟地震,因房屋倒塌而死的人数为零,遇难人员均由滑坡或山体坠落碎石击中而亡(图2);2022 年泸定地震中,遇难与失联人员中有近80%与山体崩塌、滑坡、滚石等次生地质灾害相关,房屋倒塌导致的遇难人员仅占20%,泸定地震“反常”的致死比例与以往相比是颠覆性的。由此可见,一旦地震发生在深切河谷地带,其诱发的滑坡、落石等次生地质灾害有更强的危害性。在一般的山地地区,强震导致的次生地质灾害导致的遇难人员比例也维持在30%左右,如汶川地震中29.1%的遇难人员由次生地质灾害导致,2014 年鲁甸地震中这一比例为25.5%。这一新特征与既有认识存在巨大差别,例如在建筑质量较差的地区,不论是1976 年的唐山大地震还是近年来发生在印度、尼泊尔等国家的强震,因房屋倒塌而遇难的人员占总量的比例一般均超过95%,由此可见青藏高原东缘地区强震导致的次生灾害不容小觑。

图2 九寨沟地震中车辆被滚石击中

(三)高原地区复合灾害会加剧伤亡人数

与内陆平原、浅丘等地区相比,青藏高原东缘地区海拔整体较高,昼夜温差大,低温、暴雪、冰雹等气象灾害频发。一旦上述气象灾害与地震同时发生,均形成复合灾害,导致更严重的灾害伤亡。2023 年12 月18 日的甘肃省积石山县地震即是典型的案例(图3~图5),在震级仅为6.2 级的条件下,由于地震发生于子夜时刻,室外气温低至-15 摄氏度左右,大幅压缩了地震救援的黄金时间。使得积石山地震遇难人数是九寨沟地震的5 倍多,虽然积石山地区人口密度高于九寨沟地区,但是九寨沟地震震级却明显高于积石山地震。综合来看,积石山地震伤亡人数偏大,除了建筑质量整体偏低外,低温和地震叠加而成的复合灾害,是加剧灾害伤亡的重要原因。

图3 积石山地震青海官亭镇房屋受损

图4 积石山地震灾区民房严重损毁

图5 积石山地震引发青海草滩村泥流灾害

(四)震后救援呈现明显的地域化特征

受地形地貌条件影响,青藏高原东缘地区公路是最主要的对外交通方式,且路网密度大幅低于我国平均值。其线形一般均布局在河谷地区,强震发生后,受两侧山体滑坡、崩塌、塌方、巨大落石等影响,极易出现交通中断情况,汶川地震、芦山地震、泸定地震等灾害救援中,均出现了极震区对外交通数天中断的问题,加剧了灾害后果。与平原浅丘等地区相比,青藏高原东缘地区城镇大都仅有一条对外通道,路网可靠性低是普遍特征,且往往距离大城市或特大城市等区域救灾中心较远,强震发生后救援易形成明显的延滞效应,灾后以当地自救与互救为主,而这些地区均为少数民族居多,有效的自救知识更加匮乏,加剧了人员伤亡。同时,这一地区道路空间往往比较狭窄,且受塌方、碎石等影响,大型机械难以快速进入震中,在玉树、芦山震后救援中表现尤为明显,在缺少有效救灾工具的条件下,加重了人员伤亡。此外,青藏高原东缘地区常住人口以藏族为主,普通话普及程度较低,对外地救援力量而言,需同时掌握汉藏两种语言的人做翻译,否则会大幅影响救援进度。

基于强震灾害的若干思考

(一)提升房屋抗震性能是核心保障

在经历了汶川地震这一巨大灾害后,四川省加强了地震及地质灾害的防治力度,并坚持法规政策先行的思路,出台了一系列政府规章和政策文件。例如,2013 年四川省政府在全面总结汶川地震惨痛教训及灾后重建经验的基础上,出台了《四川省建设工程抗御地震灾害管理办法》,在城乡抗震防灾规划、工程抗震设防标准制定与管理、工程施工监理与竣工验收、既有建筑抗震使用等方面进行了全方位的规定。2017 年,出台全国首个农村住房管理方面的政府规章——《四川省农村住房建设管理办法》,明确提出增强农村住房抗震设防的目标和具体对策。与此同时,出台一系列与之配套的技术导则、规程和图集,如《四川省农村居住建筑抗震设计技术导则》《四川省农村居住建筑抗震技术规程》《四川省农村居住建筑抗震构造图集》等,有力地指导了乡村地区房屋抗震性能的提升,弥补了乡村地区建管不足的空白或缺陷。此外,四川省对乡村建筑技工、施工队、乡镇相关管理人员等进行了大量富有成效的培训和指导,对提升乡村地区房屋建筑质量进行了大量实效性工作。上述工作的稳步开展与推进是近年来地震灾害导致人员伤亡总量大幅下降的坚实基础,而房屋抗震性能的明显提升则是灾害伤亡人数大幅减少的核心保障。

(二)顺畅的灾后救援机制能明显降低灾害损失

经历了汶川地震惨痛的救援教训后,在芦山地震中基本厘清了中央与地方、地方与军队的责任分工,形成了自上而下与横向协同相结合的一体化协调机制,有力地支撑了灾后救援工作,并在此后的地震救援中不断继承和完善,顺畅的救灾机制极大地提升了救援效率,有效地降低了重伤员数量。

(三)灾害之间存在复杂的影响机制

应客观地看到,2022 年四川泸定“9·5”地震伤亡人员较少的重要原因在于当时成都市中心城区受新冠疫情影响,处于封控状态,使得极震区外来人口大幅少于往年,大幅降低了因震导致的人员伤亡人数。9 月初,成都市中心城区气温异常炎热,本次地震的核心区位于著名的海螺沟景区附近,极震区磨西镇具备良好的避暑条件,根据以往经验,假若成都市当时没有进行封控,在极端炎热条件下,预计成都市将有至少数千人入住磨西镇,按照近似地区人员遇难比例估算,遇难人员预计将增加3 倍左右。新冠疫情的不利影响反而大幅降低了人员伤亡数量,这对青藏高原东缘灾害高发地区旅游开发有重要的启示意义。例如,对于地质灾害频发且致灾后果往往较为严重的四川省茂县叠溪镇及类似高山深切河谷地带,人为打造观光或度假型旅游景区在发展方向上是否正确值得反思。

防灾减灾救灾主要建议

(一)稳步推进承灾体抗灾性能提升工作

在人类尚不能进行准确的临震预测背景下,加强民用建筑与工业厂房等人居承灾体的抗震性能,仍是抵御和减少强震灾害最有利的方式。对于城市建筑而言,相对健全的抗震技术审查与评估程序已基本建立,有效地保证了其抗震性;但对于乡村地区,尤其是高烈度地区的大量自建房而言,由于缺少报建程序,在没有技术指导的前提下,仍面临较大的地震灾害风险。因此,出台针对性强的补贴政策,加强新建房屋和旧房抗震加固技术指导,仍具有较强的紧迫性。同时加强交通线路尤其是宜受滑坡、崩塌等次生地质灾害影响区段的防灾性能提升,加强电力、电信等市政基础设施基座、门站等抗震性能提升,加强水库坝体加固等工作,均具有较强的必要性。

(二)强化极端气象灾害预警,加强多灾种耦合情景下减灾对策研究

地震灾害伤亡与季节存在明显的正相关性,同等震级、震源深度等条件下,在雨季更易造成滑坡、崩塌、泥石流等次生灾害,大幅增加因人员掩埋导致的伤亡数量。降雨、大风等导致的气温下降加速了被困人员的失温,减少了营救时间。因此,加强气象灾害发生时,地震与地质灾害预警工作更加重要。例如,四川省鲜水河断裂带南部、折多塘断裂带地区也是四川省强风最为频发的地区,一旦发生强震导致的火灾,在强风影响下,可能会导致异常严重的灾害,应重点加强这一地区强风、浓雾等气象灾害发生时的地震、地质灾害预警工作,并建立顺畅的传达与发布机制,研究这一地区综合灾种叠加导致的不利影响及消解对策。

(三)抗震设防标准适度考虑放大效应

目前,我国地震烈度区划图精度较粗,未考虑特殊地区受地质、地貌等自然条件影响,地震破坏力会存在放大效应,随着地质探测能力的提升,以及对地震影响规律的认识逐渐全面,应在特殊地区适度考虑放大效应,房屋抗震标准适度提高。例如,2023 年发生的积石山地震之所以出现更严重的致灾后果,其重要原因之一是地震动参数明显大于同等震级的地震,且出现了明显的放大效应。为实现建构韧性城乡空间的目标,特殊地区抗震设防标准适度考虑放大效应具有很强的必要性。

(四)加强高烈度地区城镇避难空间管控

我国城镇普遍具有人口密度高的特征,尤其是建设用地条件紧张的山地河谷城市,城市规划阶段确定的广场、地面公共停车场等避难空间大都被调整为居住或其他公建业态,导致人均避难空间严重不足,既影响紧急疏散,也影响后期安置(图6)。因此,对抗震设防在8 度以上的城市,应结合地震加速度值,进行分层次的严格管控。对于四川省鲜水河断裂带、安宁河断裂带上的相应城市,应将固定避难场所作为规划强制性条款,不能随意调整其用地性质,其管控力度应高于城市紫线(历史文化遗产保护线)。

图6 积石山地震中消防人员搭建帐篷

(五)增强防灾意识、强化防灾减灾知识宣传与技能培训

继续加强强震多发地区防震减灾知识的宣传,通过预案编制、组织演练等方式增强民众防震减灾意识,使其掌握正确的避难知识,地方政府或相关部门以自然村为单位,适量供给简易实用的救灾工具,增强基础自救与互救技能,对于青藏高原东缘地区有更强的必要性。上述措施能有效地应对外部救援滞后问题,在黄金5 小时内,最大限度地提高他救人员数量(图7)。

图7 积石山地震中消防人员正在救援

(六)高原强震灾后救援建议

位于鲜水河断裂带上的四川省石渠县、甘孜县、炉霍县、道孚县以及周边的理塘县近100 年来已发生过6.8 级以上的强震7 次。上述地区海拔均在3000 米以上,一旦发生强震,在灾后救援阶段外地救援队伍甚至包括搜救犬大都会发生明显的高原反应,在专业救援队伍的日常训练及救灾派遣中应考虑这一独特性,防止再次出现玉树地震中千里奔波式徒劳救援的状况。同时,深入考虑灾害发生时段是否存在高寒、低温等气象条件影响,救援队伍携带装备、配套医疗及服务设施等均应提高针对性。