“出了象牙之塔”:《申报·艺术界》与《艺术界周刊》的互文性传播研究

刘 晨

(杭州师范大学 弘一大师·丰子恺研究中心,浙江 杭州 311121)

一、引言

1926年9月17日《申报·艺术界》刊登《出了象牙之塔:研究艺术重要参考书之一》,在该文中,张若谷对鲁迅所译厨川白村的文艺论集《出了象牙之塔》赞扬道:“现在的艺术家,都应该暂时离开他们‘诗美之乡’‘艺术之宫’‘象牙之塔’的理想乐园,向了民众现实的道活生上走去,不仅应该和民众接近,简直还应该和他们去携手乱舞。这就是‘出了象牙之塔’的作意,也就是召集艺术家‘到民间去’的号角。”本文亦借“出了象牙之塔”之喻来描述民国时期藉由报章杂志产生的艺术界传播现象。

《申报》副刊《艺术界》见于1925年9月21日至1931年12月16日,属于《申报》“本埠增刊”。1919年8月31日《申报》仿效《纽约时报》的“星期日特刊”于每周日开设“星期增刊”[1],“星期增刊”第2期(9月7日)至第8期(10月19日)曾添设“本埠增刊”。1924年2月8日复出“本埠增刊”,基本上每日刊发。《申报》于1924年12月辟有“游艺丛刊”,集中刊载艺术消息与评论:“本刊自即日起,凡关于戏剧、游艺等消息、评论,率移入游艺丛刊栏发表,阅者鉴之。”[2]至1925年6月1日后暂行停刊,8月后并入《自由谈》栏下。“游艺丛刊”由潘毅华编辑,后改由朱应鹏担任编辑。朱应鹏更改“本埠增刊”的体裁,分述要、商店消息、出版界消息、艺术评论等类,“从九月二十二日(1)由《申报》可查见“艺术界”始于1925年9月21日。起,始把艺术评论改作‘艺术界’栏,内容以关于武术,运动,绘画,音乐,舞蹈,摄影,戏剧,歌曲的评论与消息为范围”。[3]《申报·艺术界》逐日见报,伴有缺刊,共出847期。[4]

《艺术界周刊》于1927年1月15日在上海创刊,为周刊,发刊至1927年12月3日第26期。傅彦长、朱应鹏、张若谷、徐蔚南为编辑者,第15期起由艺术界社编辑,第17期起增署张若谷为主编;艺术界社出版,第1期印刷发行者为上海光华书局,第2期起为上海良友图书印刷公司。部分封面题名为“艺术界”。对于《艺术界周刊》的出版日期,第1期特大号版权页上为“一九二六年一月十五日初版”,此署应有误,因为第1期的《编者讲话》落款为:“十六年一月一日,编者。”此外,1927年1月4日《申报》刊有若谷的《市政厅第十二次音乐会》,文中也有“在一切关于贝多芬的传记中,要算罗曼兰作的最好,已经徐蔚南君译出,将在不日出版的《艺术界周刊》第一期上发表”这样的表述。

考察发现,《申报·艺术界》与《艺术界周刊》的编辑者、作者和出版时间均有所重叠,二者存在明确的互文性。“互文性”这一概念于20世纪60年代由朱丽娅·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)提出,后被不断挪用延展,其强大的阐释力从最初的文学理论、文化研究拓展到历史研究、艺术研究、媒介研究等诸多领域。任何文本都不是孤立存在的封闭体,文本之间存在着相互交织、共存兼容的联系性,“它包括对该文本意义有启发价值的历史文本及围绕该文本的文化语境和其他社会意指实践活动,所有这些构成了一个潜力无限的知识网络”[5]。这种互文性对民国时期艺术界传播实质上极有助益。

二、引用和评论:互文的显性呈现

克里斯蒂娃所述的“互文性”,直译为“文本间性”,是“每一个文本都把自己建构为一个引用语的马赛克,都是对另一个文本的吸收与改造”。[6]为避免“一切皆互文”的无限泛化倾向,故本文主要采用较狭义的热拉尔·热奈特(Gérard Genette)的“跨文本性”概念,即“所有使一文本与其他文本产生明显或潜在关系的因素”[7]56。他将跨文本性细分为五类:第一类是文本间性,第二类是副文本性,第三类是元文本性,第四类是承文本性,第五类是广义文本性。

第一类所限定狭义的互文性中,“最明显并且最忠实的表现形式,即传统的‘引语’实践(带引号,注明或不注明具体出处)”;第三类的元文本性是一种“评论”关系。[7]57-61因此引用和评论是典型的互文性关系的显性呈现。

《艺术界周刊》第1期特大号(1927年1月15日)刊有张若谷的《一年来的申报艺术界》,全面介绍一年来的《申报·艺术界》,从1925年9月至1926年9月逐月分述点评,“撮提其纲要”,为“爱读《艺术界》者做一张索引要目”:

这两种刊物(2)指当时上海尚在出版的仅有的两种艺术出版物:《申报·艺术界》和《新艺术半月刊》。的出版期数都很短少,比较起来,还是《申报》的《艺术界》似乎来得长,多一些。至于量的方面,当然要推着它为第一了。它自从创刊到现在恰是逢着一周岁,平均每天以三千字计,一年来大约有百万言的文字了,至于它的内容如何,我们不妨去详细审察一下,这就是我写这篇东西的动机。

而《申报·艺术界》对《艺术界周刊》的引用、评论和预告则更多,除上述《市政厅第十二次音乐会》外,再略举几例:

关于华格那的生平和他的几首名作歌剧,在本报上介绍过多次了,恕不赘述。等将来有机会时,很想把华格那的歌剧剧情和歌词,详细翻译出来,或许能在良友出版的《艺术界周刊》中发表。(若谷《市政厅第十五次音乐会》,1927年1月23日)

因为觉得这种有气魄有血性的作品,是一种很好的读物,并且因为这是诗人摆伦的最伟大的作品,所以便乘这《美人心》映演的机会,来介绍这部好诗于读者。倘使力量做得到,我也许要摘译这部诗底一部份,发表于良友出版的《艺术界周刊》。(倜然《摆伦的〈唐琼〉》,1927年2月6日)

这真是再正确没有,光华书局发行的艺术界周刊第一期特大号有介绍琵亚词侣的一篇谈得很详细,读者可以参考。(复生《荒山中的古寺——介绍尼特先生与汛报第五期》,1927年3月7日)

近来正从事译述第一卷中的《莫柏桑及其他法国小说家》,预备在良友公司出版的《艺术界周刊》,或民国日报的《觉悟艺术号》上发表,这里因为限于篇幅,现在单把《文学生活》的内容,大约说几句。(若谷《文学生活——读书随笔》,1927年4月28日)

《模特儿大富豪》(TheModelMillionaire)这是一篇结构有趣的短篇小说……因为全文我已经译出,这里不详述了,请看良友公司出版的《艺术界周刊》第七期吧。(倜然《〈亚述萨维尔爵爷之罪〉及其他》,1927年5月9日)

在世界文学传记中关于贝多芬的传记,汗牛充栋,不可胜数。即如我国,最近由徐蔚南兄已把罗曼罗兰的杰作《贝多芬传》译成中文(刊于《艺术界周刊》第一期),凡要认识贝多芬的生涯梗概者,单看了这本传记,也很足够了。现在只把关于明夜音乐会中将奏演的几首曲调,写一些说明在后面。(张若谷《乐圣贝多芬百年祭 一》,1927年5月28日)

1927年2月8日《申报·艺术界》刊有仲琮琦的《最新的艺术刊物——介绍艺术界周刊》,对《艺术界周刊》第1期创刊特大号从个人观感出发进行全面评述,从封面、插图、纸张、印刷、排版到卷首序诗及各篇内容节述都涵括在内。

1927年2月13日《申报·艺术界》余振焜的《〈最新的艺术刊物〉补——介绍艺术界周刊第二期》,接仲琮琦之文,叙补详评第2期。

《申报·艺术界》后续对《艺术界周刊》的整体评述还有:《介绍〈艺术界周刊〉第三期》(葛赉思,1927年3月3日)、《读艺术界周刊十期以后》(轶书,1927年4月29日)。

在《艺术界周刊》终刊之后,《申报·艺术界》上仍有关于《艺术界周刊》的引用和评论。

徐君的文章,大家都认为最精辟、最富有刺激性的,他是最努力于著述的一份子。凡读过他所译所著的《一生》(商务书馆出版)、《龙山梦痕》(开明书店出版)、《贝多芬传》(艺术界周刊)、《泰绮思》(新生命杂志)、《生活艺术化之是非》(世界书局出版)等书的朋友,都可以相信这不是恭维的话了。(直《茂娜凡娜——书报介绍》,1928年3月26日)

胡适试译哈特的《米格儿》,确是比华侃所译的《密格尔士》(见《艺术界周刊》第二十六期)来得高明,但是,《新月》的编者为什么不向我们的国故大师多要几篇考证史料的文章呢。(憬《〈新月〉最近的态度》,1929年1月16日)

任何文本都“离不开传统,离不开文献,而这些是多层次的联系,有时隐晦,有时直白”[8]33,《申报·艺术界》与《艺术界周刊》之间的相互引用和评论显示的是“直白”,其中更为“直白”的一个例证是关于美国舞蹈家邓肯,文中同时有:

依荫特拉·邓肯女士的在法国被汽车轹死,实在是一件可痛心的事。(详细情形参看十月二十六日本刊和第二十四期艺术界周刊上士元的《西洋新兴艺术》一文。(3)此两文分别是,士骥:《伊萨特拉邓青女士被汽车轹死》,载《申报·艺术界》1927年10月26日;查士元:《西洋新兴的舞踏》,载《艺术界周刊》1927年第24期。)遗骸葬于先她而死的她的二子的墓畔。(士骥《一九二七年世界文坛鸟瞰 三》,1928年1月29日)

三、插图和广告:互文的隐性呈现

热奈特“跨文本性”中的第二类是副文本性。副文本包括“标题、副标题、互联型标题;前言、后记、告读者、致谢等,还包括封面、插图、插页、版权页、磁带护封以及其他附属标志”[9]。这一类关系“比较含蓄和疏远”[8]19,应该向“暧昧方向”[7]58理解。因此,相较于引用和评论,与副文本相关的封面、题头、插图等图像及稿例、广告等似乎可称是互文性关系的隐性呈现。

《艺术界周刊》与《申报·艺术界》的封面画、题头图等主要有两类:一类是与编辑者推崇的希腊文化思想一致的古希腊罗马图像;另一类以装饰画为主,颇有一些与比亚兹莱画风相关。

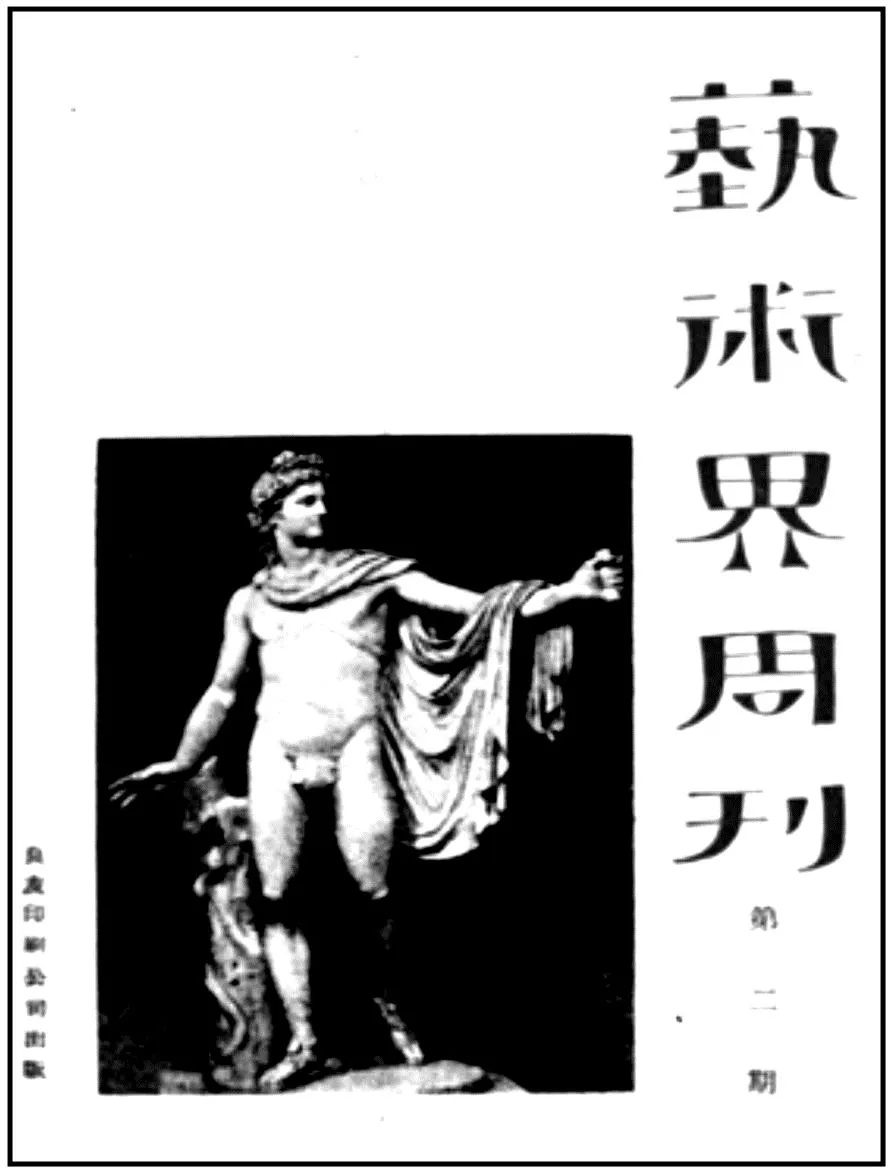

《艺术界周刊》第2期至第10期封面均为阿波罗雕像(图1),以不同颜色双色套印,雕像因收藏于罗马梵蒂冈的贝尔维德尔宫得名《贝尔维德尔的阿波罗》(又名《美景楼的阿波罗》),学界多将之认定为希腊古典后期雕塑家莱奥卡雷斯传世之作的罗马翻版摹品。朱应鹏在《艺术界周刊》创刊号首篇文章中即有“西洋的文化,根本希腊,是‘艺术的文化’。……欧洲民族的革命思想,是经过文艺复兴运动后而产生的,换一句说,是经过希腊思想复活后而产生的”[10]。此前,他在《申报·艺术界》上亦言:“西洋上古时代之文明,以希腊罗马为代表,尽人所知,可不必言;即现代文明,亦源于希腊。”[11]阿波罗是文艺之神,又是古希腊人理想化英雄的典型形象。《申报·艺术界》的题头图同样有不少此类图像(图2)。

图1 《艺术界周刊》第2期封面

图2 《申报·艺术界》1925年11月11日、1931年12月16日题头

封面白底红字,非常鲜明触目,在斗大艺术界三个字上,环绕着熊熊的火焰,这大约是艺术界社同人“燃烧生命之火”的一种特殊象征罢。[12]

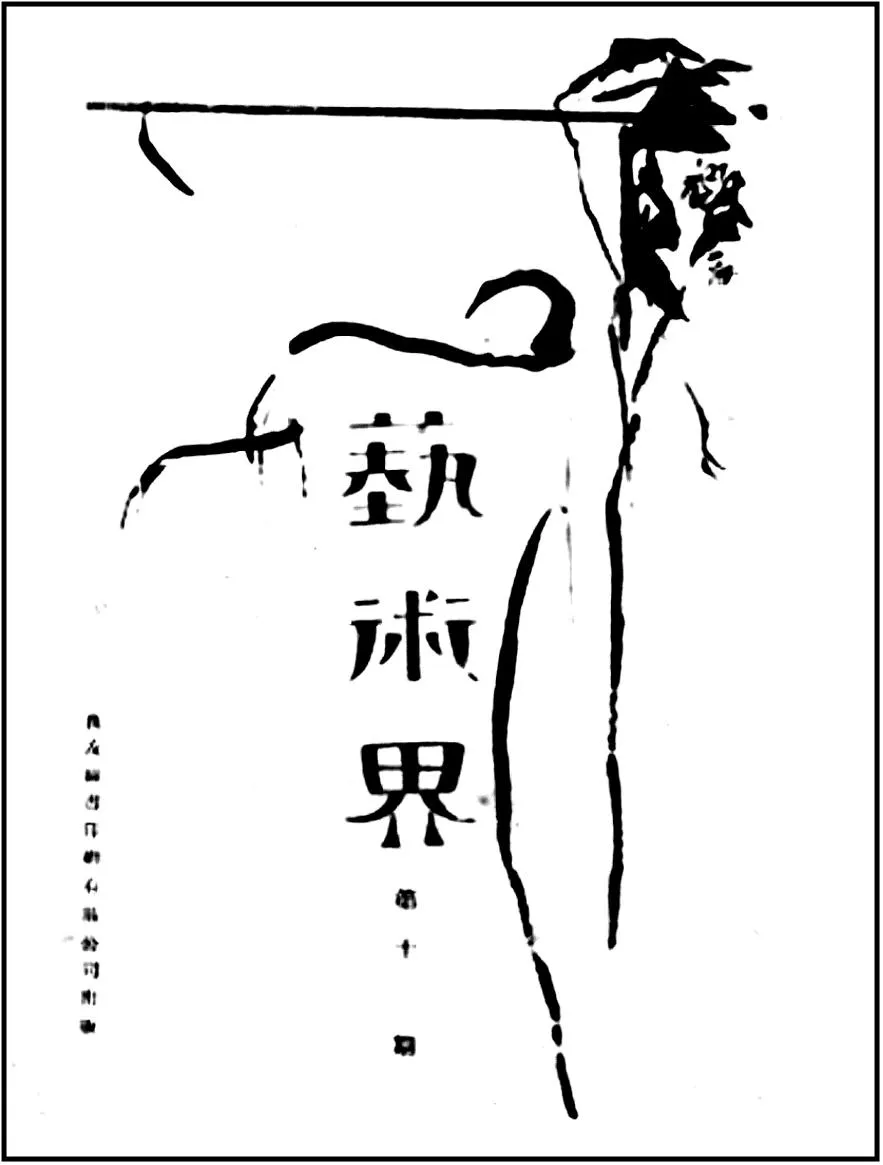

这是读者对《艺术界周刊》创刊号封面(图3)的直观感受,也确是主编者的本意:“还是请诸位爱护本刊者,大家齐来点起‘生命之火’,把这个小小的定期刊物,使他去做可以燎原的‘星火’罢!”[13]创刊号封面装饰画风格明显。《艺术界周刊》自第11期(图4)起,“封面拟按期倩国内名画家担任绘作”[14],此后封面绘作者有司徒乔、鲁少飞、邵洵美、万籁鸣、翁垣等。第11期封面画由司徒乔专门为周刊绘制,“很有特殊的风味”[15]。

图3 《艺术界周刊》第1期特大号封面

图4 《艺术界周刊》第11期封面

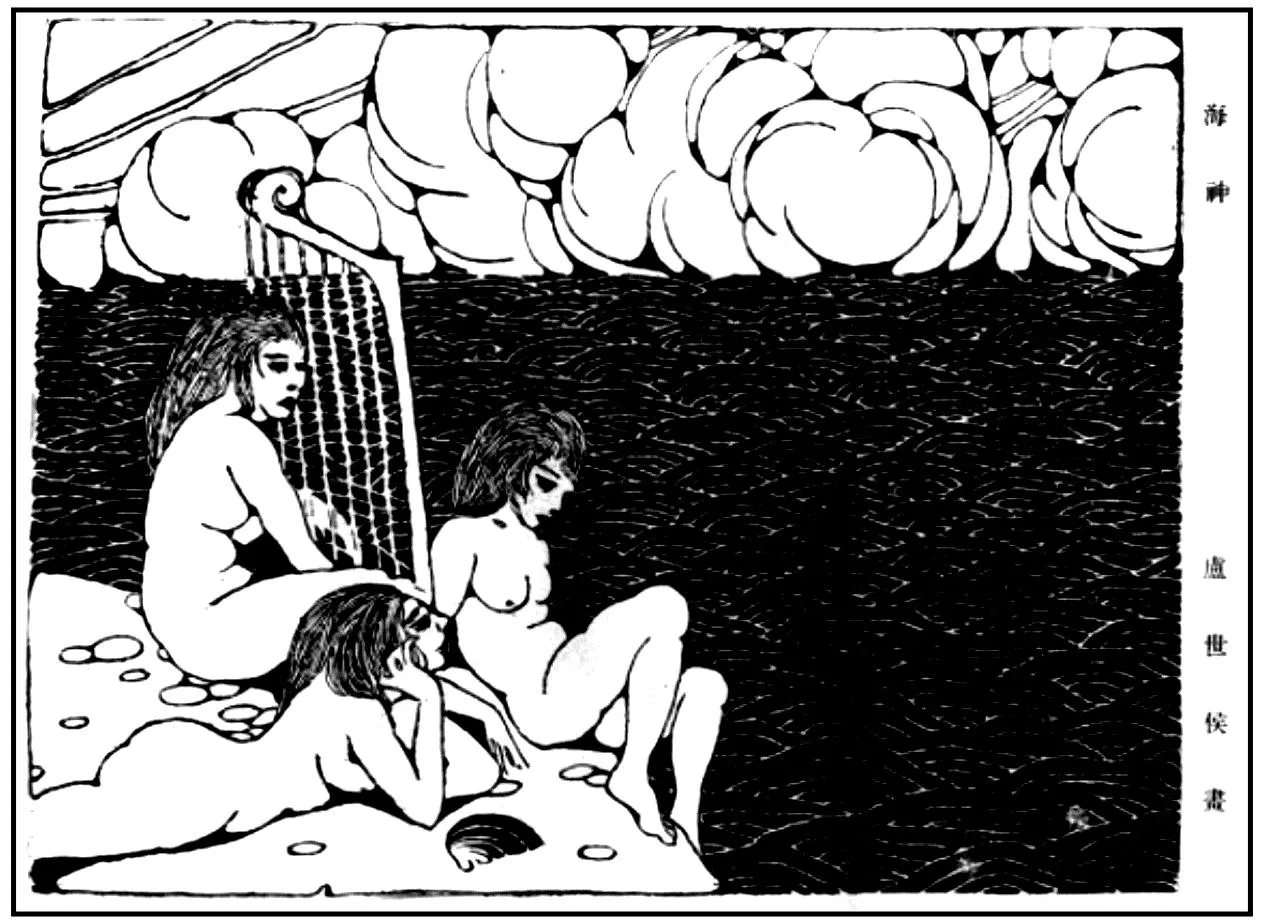

《艺术界周刊》创刊号上刊有殷师竹的《琵亚词侣》,此文是中国首篇(4)陈子善所编选的《比亚兹莱在中国》一书,全面展示了比亚兹莱进入中国的历史。在殷师竹此文之前,尚未有对比亚兹莱的详细介绍。参见陈子善:《比亚兹莱在中国》,北京:生活·读书·新知三联书店,2019年。全面介绍19世纪末英国杰出插画艺术家、唯美主义代表人物、“恶魔主义”画派领袖[16]比亚兹莱的历史和作品的文章。文中起首称:“现在书报的封面和插图,大概都受英国画家琵亚词侣作风的影响。”绘作《艺术界周刊》《申报·艺术界》封面、题头、插图的画家万籁鸣、卢世侯、邵洵美(作品见图5)、葛春荪等都不同程度地效仿追随过比亚兹莱的风格。邵洵美曾编译《琵亚词侣诗画集》(金屋书店,1929)。卢世侯除绘制多幅《申报·艺术界》题头图(图6)外,在《艺术界周刊》创刊号和第24期上刊有卷首插图(图7、图8),“卢世侯的漫画《海神》,别具一种奇趣,思想富于兴奋性,比近来一般专门摹仿琵亚词侣作品者,活泼变化得多,可是因为下笔太细心,真有些像图案画”[12]。有“中国比亚兹莱”之称的叶灵凤自《申报·艺术界》设立后有多幅作品发表。

图5 《艺术界周刊》第25期封面

图6 《申报·艺术界》1926年1月13日题头

图7 卢世侯《海神》(《艺术界周刊》第1期特大号)

图8 卢世侯作品(《艺术界周刊》第24期)

《申报·艺术界》的题头设计装饰趣味淳厚,西化色彩浓郁,而《申报·自由谈》同期题头则以典雅的传统仕女图和时装美女图为主(图9),两者虽同为《申报》文艺性副刊,但存在显著差异性。题头图的选配有着一定的文化语境,如周瘦鹃在《申报》另辟《春秋》副刊时,“特约方雪鸪担任图画设计,每篇文字的上面,配上一个小巧的图案,便是专栏和小说等的题头,也都按着含义特地画起来的”[17]。《申报·艺术界》和《艺术界周刊》的图像设计选择隐含呼应着相同的艺术趣味和意旨。

图9 《申报·自由谈》1926年1月15日、1927年1月5日题头

广告也是副文本之一,带有商业传播目的的书刊广告能影响读者的接受语境和接受倾向,是沟通作者、出版者和读者的重要方式,亦是互文性关系的隐性呈现。

《艺术三家言》由傅彦长、朱应鹏、张若谷合著,良友图书印刷公司印行,1927年11月初版,徐蔚南作序,万籁鸣作封面,伍联德书籍装饰。三人三卷合集,上中下三卷三色版印封面(图10)与《艺术界周刊》创刊号封面图案一脉相承(图11),封面设计者似应同为万籁鸣(5)亦有另一观点,认为此三页为装饰图而非封面图,故是伍联德所作,“伍当时是良友的老板,且自己是绘画出身,良友的出版标记就是他设计的”,见张泽贤:《五十浦东人的民国版本》,上海:上海远东出版社,2017年,第680页。笔者倾向于认为此三页仍属封面设计,且《艺术界周刊》第1期是因印刷耽搁数月,第2期起才转到良友图书印刷公司出版,故《艺术界周刊》第1期由伍联德作封面设计的可能性并不大。。《艺术三家言》在《申报·艺术界》《艺术界周刊》上有一段广告和软性广告文本交织流转的传播历程。

图10 《艺术三家言》中卷封面

《艺术三家言》在《申报》上的广告,有广告版的集合广告(文学周报社丛书(6)《艺术三家言》的出版初拟为“文学周报丛书”之一,后转为良友图书公司,参见张若谷的《关于艺术三家言》。、良友图书印刷公司“迁移大扩充”“年底大廉价”)一列,仅标书名和作者,而刊登在《申报·艺术界》《艺术界周刊》的广告信息对潜在的特定读者更具针对性。

1927年3月2日《申报》的《良友访顾记》(琮琦),记载良友公司总经理伍联德所述即将出版的《艺术三家言》甲乙两种精装与平装本的印刷装帧详情。

《艺术界周刊》第5期至第8期封底为整版《〈艺术三家言〉出版预告》,内容全文引自《良友访顾记》并标明出处“节录三月二日(7)第5期、第6期版权页标注分别为1927年2月19日、2月26日,应为符合周刊出版周期的排期日,实则第5期和第6期的《编者讲话》尾署为:“十六,三,五日。”“十六,三,十。”申报本埠增刊”。第9期至第12期封底为整版《〈艺术三家言〉出版预告》(二)(三)(四)。

1927年3月5日《艺术界周刊》第7期,卷首刊登《艺术三家言》插图4幅及张若谷的长文《关于艺术三家言》。

1927年4月29日《申报·艺术界》的《读艺术界周刊十期以后》(轶书)中称赞:“第七期所刊印的四幅《艺术三家言》插图,异常精美,竟像是用珂罗版印好。”

1928年2月26日《申报·艺术界》,张若谷在《关于我自己(一)》中申辩,“《艺术三家言》未出版以前,就有误解了书名的意义,骂我们自称其为艺术家”。

1928年12月23日《申报》刊有《中国艺术巨著在海外之荣誉:英国亚洲文会杂志评论艺术三家言》。

以上关于《艺术三家言》的软性方式广告与商业化广告在时间线上形成相互穿插、彼此依赖的互文关系,作为一种具有意图性和说服性的话语形式,温和而不生硬,更易导引读者走向图书。

四、“站在骚扰之巷”:主题互文的传播语境

“主题互文性是指两个文本反映相似的社会问题,探讨同一个主题,而且两个文本前后呼应或者存在联系。”[18]主题互文性也可以发生在两个以上的多文本间,大致相当于热奈特“跨文本性”中的“最抽象和最暗含”[7]60的第五类广义文本性。文本之间并非纯粹的类属关系,“或恰恰相反,意在避免任何从属关系”[7]60,这种更宽泛的主题指涉相近的文本之间的互文关系能构成平行互补融通的良好传播语境。《申报·艺术界》和《艺术界周刊》存在两大互文性主题:“倡导民众艺术”与“引介西方艺术”。

(一)“民族主义文艺运动”与民众艺术

20世纪二三十年代被以瞿秋白、鲁迅、茅盾等为代表的左翼阵营激烈批判的“民族主义文艺运动”,从文本角度及传播语境看,其重要生发地之一就是《申报·艺术界》和《艺术界周刊》。

1930年6月1日,“中国民族主义文艺运动者”集会于上海,发表宣言。6月23日,《申报·艺术界》最早刊发《民族主义的文艺运动发表之宣言》(8)这篇宣言后刊发于1930年6月29日、7月6日《前锋周报》第2期、第3期,1930年7月4日《中央日报》,7月12日《浙江教育行政周刊》第45期,7月15日《湖北教育厅公报》第1卷第6期,8月8日《开展》月刊创刊号,8月9日《浙江党务》第98期,10月10日《前锋月刊》创刊号等。。而此前,20世纪20年代的艺术界一直活跃着以傅彦长为首的提倡民族主义艺术的同仁圈,骨干人物主要有朱应鹏、叶秋原、黄震遐等,其艺术活动大致可分为两个阶段:“第一阶段为1924—1927年,以傅彦长、徐蔚南等主编《艺术界周刊》为标志。此为酝酿和提倡‘民族主义’艺术的阶段”;“第二阶段为1928—1929年,其标志性事件是叶秋原出版了他的《艺术之民族性与国际性》。这个阶段完成了由文艺民族主义向政治民族主义的‘转变’与‘突变’”。[19]

当时的左翼阵营及此后的文化界“对于‘民族主义文艺运动’的兴起只是关注当时的政治背景,而对于其出现的历史文化语境,特别是其艺术和思想背景则缺乏分析”[19]。20世纪80年代之后,学界对“民族主义文艺运动”的史实梳理更为深入(9)参见朱晓进:《从〈前锋月刊〉看前期“民族主义文艺运动”》,袁玉琴:《从〈黄钟〉看后期“民族主义文艺运动”》,载《南京师大学报(社会科学版)》1986年第3期;钱振纲:《民族主义文艺运动社团与报刊考辨》,载《新文学史料》2003年第2期;张大明:《主潮的那一面:三民主义文艺与民族主义文艺》,北京:中国社会科学出版社,2010年;周云鹏:《辑佚、考证与民族主义文艺研究》,载《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》2016年第4期等。,评价更趋多元。如,“在左翼文学兴发的同时,自由主义作家的文学及其他多种倾向文学彼此颉颃互竞,共同丰富着30年代的文学创作”[20];“由于30年代民族危机不断加重,‘民族主义文艺运动’应运而生……民族主义文学思潮与左翼、民主主义、自由主义思潮相互激荡、彼此交织,构成了30年代中国文学的宏阔图景”[21]137;“‘民族主义文艺运动’的兴起,本身是由多种因素共同合力形成的结果,既有国民党出于国共对峙状态中争夺话语权的需要而采取的策略性因素,也是现代民族国家建立的‘民族主义’宏大话语体系中的重要一环”[22],等等。

尽管“民族主义文艺运动”存在纷繁复杂的政治背景和历史文化语境,但如果仅从文本传播角度而言,当初的“民族主义文艺运动者”及现在的学界都对《申报·艺术界》与《艺术界周刊》在其中所发挥的重要作用有所认同。

民族主义文艺的研究和提倡,不是从民国十九年六月一日《民族主义文艺运动宣言》发表后才有的,我们同志间在六七年之前早就发动的了。当时我们的同志以上海《申报·艺术界》为机关,在纸上所发表的文艺论文,可以说十分之八九是提倡民族主义的文艺。[23]

对于前锋社的这一说法,后续或认为“有根据,但也有可以讨论之处”[24],或直称“显然是夸大其词了”[25]。《申报·艺术界》和《艺术界周刊》确实刊登了不少后被列入“民族主义文艺运动”阵营人士的文章,究其原因,一则“运动”组织松散,关于具体发起人和参与者名单至今并无定论,二则这些论述倡导的多是民族主义艺术,绝大多数并非带有“我们同志”这种政治民族主义的主观意识,但客观上酝酿形成了“民族主义文艺运动”的一些主要观点和范围较广的同仁圈。

民族主义文艺阵营中,虽然有的具有官方身份……;但文化人比官方人物要多……;更多的还要说是文学青年……。如果说少数人带有维护当局统治的明确意图的话,那么,多数人则更倾向于救亡图存的指归。[21]120

在前锋社成立以前,就存在着一个以傅彦长、朱应鹏为核心的艺术同仁圈子的活动。这个圈子大致可以称之为“艺术界”派,这个名称系我首用。这个流派指的就是1925年9月自以朱应鹏编辑《申报本埠增刊》“艺术界”栏目以来(一直到1931年)、以及1926年由傅彦长、朱应鹏、徐蔚南、张若谷共同编辑出版《艺术界周刊》(直至1927年12月)以来形成的一个艺术界同仁团体。[26]

从时间上可以看出,“1930年6月前锋社成立到1931年年底是民族主义文艺运动的前期”[25],而从内容上看,《申报·艺术界》尤其是在《艺术界周刊》同时存续的时期,二者存在更明确的主题旨归——“民众艺术”。

1925年9月21日《申报·艺术界》的开篇之作是穆罗茶(10)傅彦长的笔名有穆罗茶、包罗多等。的《民众艺术的解释》,文中说:

艺术的解释,真是各异其说,自然关于民众艺术的,也不能够在例外了。我总觉得西洋艺术的范围是倾向于民众方面的。

此后《申报·艺术界》上的《民众艺术》(楼金声,1925年9月30日)、《艺术家的代价》(倪贻德,1926年1月4日)、《艺术杂谈》(包罗多,1926年2月16日)、《艺术与革命》(欧阳予倩,1927年7月7日)、《南北艺术界团结的途径》(朱应鹏,1927年10月22日)、《民众艺术》(汪倜然,1927年10月26日)、《民众艺术之新要求》(唐隽,1931年2月22日)等均是直指民众艺术的论述。朱应鹏(11)朱应鹏的笔名有心因等。还有《心因室札记》系列7篇,是“平日关于艺术方面闻见或感想所得”,“都是主张打破以圣贤为中心的艺术思想,而提倡以民族为本位的艺术”[3]39。徐蔚南的系列《文艺漫谈》中不少也与民众艺术相关。

《艺术界周刊》的发行目的“在造成中华民族的艺术文化,鼓吹中国文艺新生运动,及传播民众艺术思想,内容包括绘画、音乐、舞踊、运动、建筑、雕刻、诗歌、戏剧、小说等类,有新颖之材料、鲜明之主张、统系之叙述、正确之消息”[27]。傅彦长在《艺术界周刊》上发表了一系列文章,《艺术哲学的无聊》和《从民间来的艺术》(第1期)、《土地与城隍》(第7期)、《艺术文化的创造》(第13期)等,表明他提倡民族主义艺术、民众艺术的观点。

(二)引介西方艺术

除倡导民众艺术思想外,另一大互文性主题在于“澎湃的西方艺术东渤”[28]。从上古时期的希腊文明、中世纪文艺复兴运动到现代主义艺术,从绘画、音乐、舞蹈到戏剧、雕刻、建筑等,《申报·艺术界》《艺术界周刊》致力于引介普及西方文艺思想与创作。

他们称颂希腊文明——“最富于知识,最长于思想,艺术之美最完全,于世界上的影响最伟大,无论何人一开口就要把希腊文明推举出来”[29]。希腊是艺术的根本,“希腊人认艺术就是生命,生命就是艺术。所以爱普庐一方面是生万物的太阳神,一方面也就是一切诗歌、音乐、美术之神”[30]。

他们崇尚文艺复兴——《艺术界周刊》第5期刊登拉斐尔作品、自画像以及文字述评,第9期有达·芬奇的《圣母像》,第12期是关于达·芬奇的文字述评,第18期是米开朗基罗专号等。《申报·艺术界》关于文艺复兴的专题述评有《研究意大利文艺复兴时代绘画的纲要》(心因,1926年1月11日)、《意大利文艺复兴时代之文学》(倜然,1926年11月23日)、《文艺复兴与浪漫运动》(秋原,1929年3月14日)等。

他们迎接现代艺术,绘画有“恶魔主义”的比亚兹莱、罗特列克[31]、波德莱尔[32],“恐怖主义”的蒙克[33],“印象主义”的先驱[34-35],“未来主义”的宣言[36]等;音乐有张若谷长达两年的上海市政厅音乐会报道(《申报·艺术界》),包罗西乐各派别的作品,查士元和张若谷的系列西洋歌剧鉴赏(《艺术界周刊》);舞蹈有现代舞先驱们邓肯、丹尼丝、Mand Allan、Loie Fuller[37],俄罗斯舞剧[38],美国学校“新舞蹈”运动[39];戏剧不仅述及希腊、挪威、意大利、德国、美国、日本等国的戏剧界,甚至连戏剧建筑都从西洋古剧场遗址[40]列举到现代美国小规模剧场[41]。

《艺术界周刊》第1期特大号的首幅插图是朱应鹏的《皮涅克像》速写。苏俄文学家皮涅克,最早是1923年由茅盾介绍到中国的[42],评论说:“他是属于讨厌的唯美派,但的确是个伟大的天才;他看着俄国的惊人的大革命有些害怕,但又慕名其妙的赞叹着。”[43]1926年6月,皮涅克访华,“他这一次来华游历的目的,是要考察中国民众的生活”[44],在上海时参与了田汉电影《到民间去》的拍摄。朱应鹏在《小黑姑娘》(《申报·艺术界》1927年2月10日)中记载了皮涅克与上海同人的见面会。鲁迅后从日文转译过“同路人”皮涅克的多篇作品。这幅《皮涅克像》也可说是“骚扰之巷”中“众声喧哗”[45]的一次侧写。

五、“立在十字街头”:艺术界传播的价值

“出了象牙之塔”之后又将如何呢?鲁迅曾译厨川白村的论文集《走向十字街头》的序文作为解答:

东呢西呢,南呢北呢?进而即于新呢?退而安于古呢?往灵之所教的道路么?赴肉之所求的地方么?左顾右盼,彷徨于十字街头者,这正是现代人的心。……我身也就就是立在十字街头的罢。暂时出了象牙之塔,站在骚扰之巷,来一说意所欲言的事罢。用了这寓意,便题这漫笔以十字街头的字样。[46]

《申报·艺术界》与《艺术界周刊》以明显的互文性在主题内容上相互指涉,体裁形式各取所长,读者群体互补扩充,这种互补互涉在当时的社会和艺术文化界可起广泛传播之作用,致加强大众艺术教育之效果,即“将艺术从象牙之塔里移出,将它撒播到社会人生中去,使生活里处处有艺术”[47]。

《申报·艺术界》与《艺术界周刊》,一为报一为刊,报纸和期刊的读者有所不同。《申报》的销量,1925年是10万,1926年至1936年间徘徊在15万份左右[48],这已是抗战以前中国报纸销行的最高数字[49]。《艺术界周刊》的创刊号,“闻出版止印五千,昨日已售去二千余云”[50]。销量看似差别极大,但《申报·艺术界》附在《申报》“本埠增刊”中,“外埠除沪杭甬、沪宁两路线旁的镇站,和直接向报馆订阅的读者外,是常年没有机会看到的”[3]。《艺术界周刊》的订户通常应是艺术界或对艺术爱好和关注的人士,与《申报·艺术界》的读者叠加,二者的互文性影响能形成多渠道传播,更能引起社会一般民众对艺术的爱好兴味。

麦克·里法特尔(Michael Riffaterre)认为,“互文”首先是一种阅读效果,其特点是指导我们阅读和理解的一种现象。[8]14读者“被互文吸引体现在四个方面:记忆,文化,诠释的创造性和玩味的心理”,可能不再线性地阅读文本,也可能再去找相关的原文。[8]82-83互文性的价值正在于文本之间的异质性和对话性,读者更容易形成连贯性认知,促进传播者与接受者之间的沟通。《申报·艺术界》与《艺术界周刊》,报与刊的“联姻”,其互文性形成一种话语策略,能够增强说服力和心理感染力,有利于形成共识,使“十字街头的民众,得以与艺术接近”[51],使“民众运动者,终有一日要想到中国文化非拿艺术做中心不可”[10]。