独幅图与连环画

——“图咏本”与“全图本”聊斋“女性篇”插图比较

麻飘飘,刘相雨

(曲阜师范大学 文学院,山东 曲阜 273165)

一、《详注聊斋志异图咏》《聊斋全图》版本概况

《详注聊斋志异图咏》出版于1886年,由清末实业家徐润开创的同文书局采用照相石印技术刊印。它以吕湛恩青柯亭注本为底本,纸张为石棉纸,线装书,共8册,纸张为20厘米×13.4厘米。笔者测量,插图大小为9.3厘米×15.5厘米。插图为工笔黑白绘制,由徐润聘请当时多位名家完成,插图模式如下:每卷之前有插图20多幅,正文依次在后,每篇配有一幅插图,插图共有444幅。这是《聊斋志异》影响最大的插图版本。

《聊斋全图》的创作大约在道光、光绪年间,始于1852年,直到1883年仍未结束,目前缺乏证据显示这一版本的最终成书年代,插图作者无从查考[1]。每册长度25.2厘米,宽度20厘米,高度3.5厘米。[2]笔者测量,其插图大小为16厘米×16.8厘米。

《聊斋全图》现存90册,瑞士藏有第28册,第24、39、67册藏于私人之手,第8、9、11、23、31、32、33、38、41、47、48、53、60、63、64、65、69册共17册现藏于奥地利国家图书馆,其他下落不明(1)相关文本插图见“书格网”:https://new.shuge.org/view/liao_zhai_gu_shi_hua_ce/,2023年7月6日查。。这宝贵的17本画册于2020年9月首次在“书格网”面向广大读者。该版本的文本以青柯亭本为底本,把文末“异史氏曰”的内容全部删除。其插图为单页大图,每篇小说所配的插图有一幅到七八幅不等,具有连环画性质,插图分布自由,正文前、正文中、正文后均有分布。有时受每册32页(含封面页、目录页、空白页、封底页)的版面所限,删除一定幅度的正文,如《胭脂》的文本至“宿求信物,女不许,宿捉足解绣履而出”就结束,且插图表现的内容是所删除的文本内容。又如《莲花公主》删除“亦无它异”四字以应对版面限制,其他篇章根据文本长度和版面而各自调整字体,字体或大或小。这17册的插图出现的页码均为6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28页,可见《聊斋全图》的创作是插图先行而文本后加的。该版本插图为彩色工笔描绘,细致入微,矿石颜料的使用使得插图至今鲜亮夺目。

目前学界关于《详注聊斋志异图咏》插图的研究集中在语图关系、图绘史地位、插图流变、文化背景上。(2)如陈玉铃、李志艳《“语—图”关系中的“生”与“溢”:〈详注聊斋志异图咏〉研究》(《艺苑》,2021年第2期),孙雨晨《近代图绘本的典型范例——〈详注聊斋志异图咏〉研究》(天津美术学院学报,2020年第6期),孙大海《〈聊斋志异的〉图像传播——以〈详注聊斋志异图咏〉的刊行及其插图演变为中心》(《蒲松龄研究》,2018年第2期),张玉静《从石印本小说看晚清市民文化——以〈详注聊斋志异图咏〉为例》(《九江学院学报(社会科学版)》,2019年第38期)。关于《聊斋全图》插图的研究集中在成书年代、版本价值方面(3)如许军杰《〈聊斋全图〉与〈聊斋图说〉丛考三题》(《蒲松龄研究》,2021年第4期),杨曙瑄《新见〈聊斋全图〉考证与价值探析——兼与国博藏〈聊斋图说〉比对》(《蒲松龄研究》,2019年第3期)。。针对《详注聊斋志异图咏》与《聊斋全图》插图比较的研究稀少。在明清小说戏曲插图的流变研究中,学界对绘本插图的研究较为薄弱,对独幅图到连环画性质的多幅图的流变与比较关注不够。这些研究现状为本专题的研究提供了空间与方法探索的前景。两种插图依据的文本相同,成书年代相近,这为两种插图的比较研究提供了可操作性。本文以奥地利17册藏本《聊斋全图》(以下简称“全图本”)与1981年由中国书店重印的《详注聊斋志异图咏》(以下简称“图咏本”)为依据,以两个版本中共有的以女性名字或女性称呼为篇名的21篇小说的插图为对象展开比较研究(4)21篇小说指的是《姊妹易嫁》《辛十四娘》《仇大娘》《阿霞》《青梅》《莲花公主》《绿衣女》《胡四娘》《商三官》《荷花三娘子》《房文淑》《毛狐》《聂小倩》《翩翩》《苏仙》《伍秋月》《胭脂》《江城》《金陵女子》《连锁》《长冶女子》,两个版本的21篇小说的文本除“异史氏曰”外全部相同。。

二、相同图像主题的共同展示

(一)图文关系:依从文本,坚守情节律

一般来说,小说插图的图像主题应该与文本主题一致。图像遵从文本,图像对文本进行跨媒介转述的过程中需要对文本重新编码,一般会抓住处于叙事中的起承转合(即情节发展的开始、发展、高潮、结尾)四个关键情节进行呈现,这就是小说插图依附于文本的情节律。图像抓住人物富于孕育性的顷刻动作展示瞬间场景,使得前后情节都可以从这一顷刻的叙事场景得到因果性的解释。图像内容对于情节律的追求可以使有限的图像语汇展现巨大包容性的文本意蕴,以快速引导读者进行图像解码,降低读者理解图像的难度,并唤醒读者对文本关键情节的回忆,同时激发读者阅读文本的兴趣,更好地吸引读者。图像创作的这一规律体现了时间性的文本对空间性图像的规定性,不同的绘图者对文本主题有不同的理解,这种不同理解既有文本主题多重性、模糊性的原因,也有绘图者主观上的偏好。文本主题的相对明确性使不同的绘图者对图像主题的筛选存在相通性,两种版本具有相同图像主题的插图存在于9篇小说《姊妹易嫁》《辛十四娘》《仇大娘》《阿霞》《青梅》《莲花公主》《绿衣女》《胡四娘》《商三官》中(5)“全图本”中此9篇小说插图的数量如下:《姊妹易嫁》3幅,《辛十四娘》7幅,《仇大娘》7幅,《阿霞》2幅,《青梅》4幅,《莲花公主》3幅,《绿衣女》1幅,《胡四娘》2幅,《商三官》1幅。,其插图的图像主题与图像叙事功能如下(表1):

表1 9篇小说的插图内容、图像主题、叙事功能

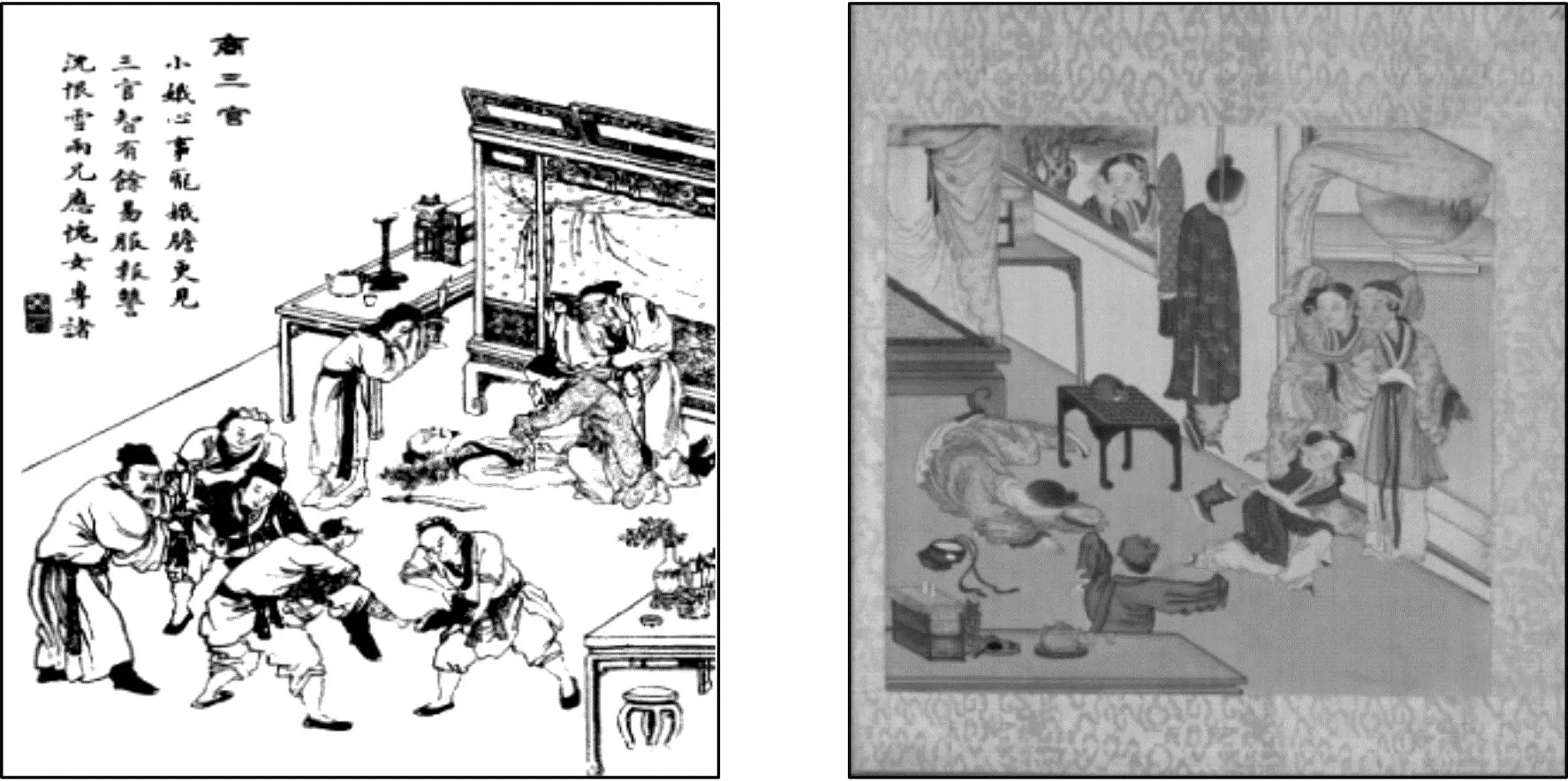

由于图像内容受到文本内容的制约,《聊斋志异》作为文言小说集,插图的叙事性突出,“图咏本”与“全图本”插图全部为故事性场景图,没有单纯的山水图和人物图。“图咏本”一篇一图的插图模式使得图像的主题表达受到很多限制,“全图本”大多为一篇多幅的插图模式,图像主题的表达自由度较高。不同图像主题的呈现既有插图模式限制的原因,也有画家自主选择差异的因素,而相同图像主题的呈现显示了插图创作者相同的图像筛选倾向。上述9篇小说的相同图像主题的插图都抓住了关键的情节,这些情节在叙事中起着起、承、转的重要作用,这是对情节律的共同追求所造成的。如插图1至插图9所示:

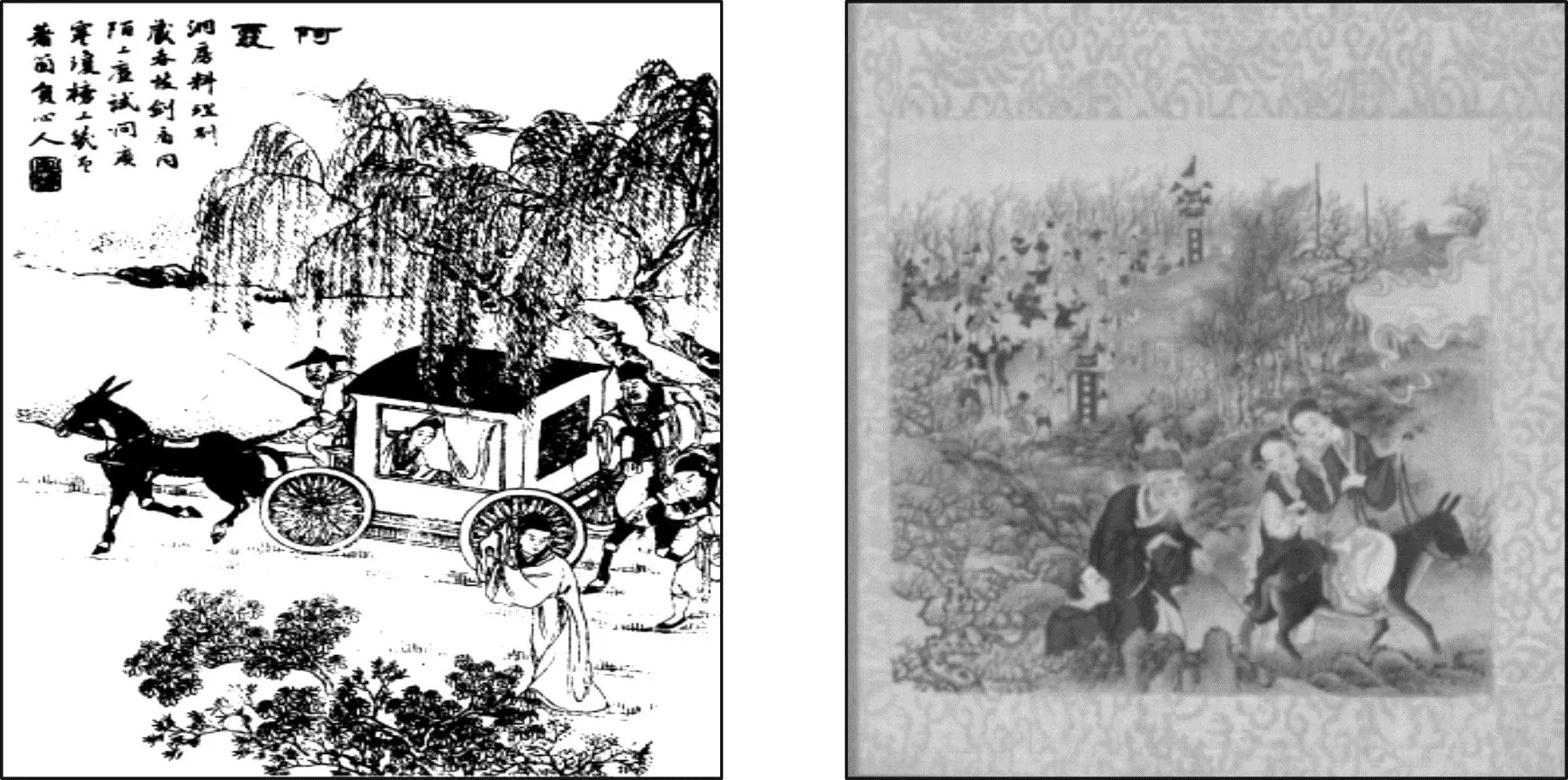

图1 《姊妹易嫁》(6)左图为“图咏本”插图,右图为“全图本”插图,图2至图9同。

图2 《辛十四娘》

从表1可知,两种插图对小说情节的起、承、转有着浓厚的兴趣,以下用三篇来举例说明:

《莲花公主》插图展示的是情节的“起”。“图咏本”与“全图本”插图都抓住了窦生与莲花公主第一次见面这一场景,这一场景预示着情节的开始。“图咏本”插图(图6左)门檐下的匾额“桂府”二字表明了该情节发生的地点,殿内萦绕的云烟暗示了此地为异域。左边大王设宴招待窦生,两个大臣陪坐在大王身后,窦生坐在东面,桌子上摆满食物,右边两个内相在私语。周边是大围屏,上有精致的绘画。门口两个宫女搀着公主前来,两个宫女后面跟随。左边有月洞门,显示了花圃的一个角落,增强了插图的景深效果,左下角有“长蛇”二字,暗示了后文蜜蜂窝被长蛇盘踞的情节。这幅图以远景俯视的视角对男女相会这一关键情节予以反映,把人与景观纳入画中,场景的虚实处理得当。缺点是人物在服饰上缺乏区别性,如大王与大臣的服饰是一样的,同时,人物间的呼应关系较弱,人物之间缺乏眼神交流。“全图本”插图(图6右)也以匾额的方式标注情节发生的地点,大王坐在殿内桌子的正北方,两个内相两旁侍立,桌子上摆着食物与酒杯。背后是三幅花鸟图,窦生坐在东边,旁边是一个女官,桌子前面有一个武官一个文官各自两旁站立,四个乐女在吹奏乐器。两个宫女搀着莲花公主来到殿内,窦生望向公主。由于画家几乎是以平视视角来组织画面的,所以近景的取景使得人物的描绘非常细致,人物服饰在颜色与造型上的区别性较大,人物表情展示到位,人物的眼神真实自然,人物之间的呼应关系较强,人物之间的主次关系准确到位,画面较为写实。两种插图都对男女主角的第一次见面这一瞬间动作予以了详细展示,“全图本”比“图咏本”插图的细节表现更突出。

《姊妹易嫁》插图展现的是情节的“承”。“图咏本”与“全图本”插图都抓住了张家女儿出嫁这一场景。“图咏本”插图(图1左)实行了“左中右”的构图方法,画面具有层次性。最右边以月洞窗的形式对屋内景观进行了框景处理,激起观者的窥视欲望。屋内张家大女儿坐着哭泣,小女儿和母亲焦急地往外观看,拄着拐杖的父亲正在劝说大女儿快快上花轿。中间是一个仆人跑步来报信,最左边结亲的仪仗队在门外,新郎要走,一个仆人拉着不让走。整个画面以俯视视角构图,信息容量大,极具动作性,充满紧张感。画家抓住了极具孕育性的瞬间动作,对出嫁这一关键情节予以呈现。“全图本”插图(图1右)则以室内场景为重点表现对象,闺房内张灯结彩,地铺红毯,极具结婚的喜庆氛围。闺房装饰华丽,切合张家为富户的文本内容。大女儿跷着二郎腿坐在床边掩面而哭,一个丫头在劝她。二女儿已经决定代姐出嫁,正对着镜子梳妆打扮,一个丫鬟举着镜子,一个男仆拿着一个冠冕,母亲拿来一件嫁衣。父亲在门口站着,摊开两手,一脸无奈的样子。整个画面几乎是平视视角的描绘,让观者有一种身临其境之感。不同人物的瞬间动作解释了事情的前因后果,是一幅极富孕育性的插图。

《仇大娘》插图展现了情节的“转”。“图咏本”与“全图本”插图都抓住了仇禄跳河这一情节予以生动刻画,因为这一画面是整个情节发展到高潮的体现,它解释了魏名陷害仇禄不成反而使得仇禄迎娶了富家女的前后情节关联。“图咏本”插图(图3左)中,仇禄正要跳到池子里,一个男仆在后面追赶,范公子正在观看仇禄,身旁一个小厮,一个女仆在门口,后院一个女子的头部露出,暗示了后来蕙娘与仇禄结婚的情节。插图采用了垂直构图法与“远景中景近景”构图法,画面富于层次性,人物动作幅度大,动感十足,画面生动风趣。“全图本”插图(图3右)展示了仇禄跳池子被仆人救上来后的情景,插图采用了对角构图法,左下角是人物图,两个男仆搀着仇禄上岸,一个小厮与一个男仆各自拿来一件衣服要给仇禄换上,范公子与两个丫鬟看着仇禄,流露出关切的样子。插图底部是如烟的绿柳。右上角是景物图,门口半开,一扇门上贴着春联,富于民俗意味。门内花园场景,有菊花、细草、芭蕉、红桥、池子,池子里有荷花、水草,整个画面富于诗情画意。仇禄的备受优待暗示了后文与蕙娘结婚的情节,该插图暗示了该情节承前启后的关联。

图3 《仇大娘》

这9组插图都具有透视效果,这是西洋绘画长期影响的结果。它们都是工笔绘图,“图咏本”插图为白描,“全图本”插图为彩绘,它们大都是俯视视角绘图。俯视视角在展示小说情节方面具有天然优势,能更好地展示人物间的复杂关系。两种插图的人物头身比例都是1:7,人物的动作性突出,人物之间呼应关系较强,两种插图都很精致,在画面的疏密、空间表现、人物造型方面比较成功,艺术性与观赏性兼顾。

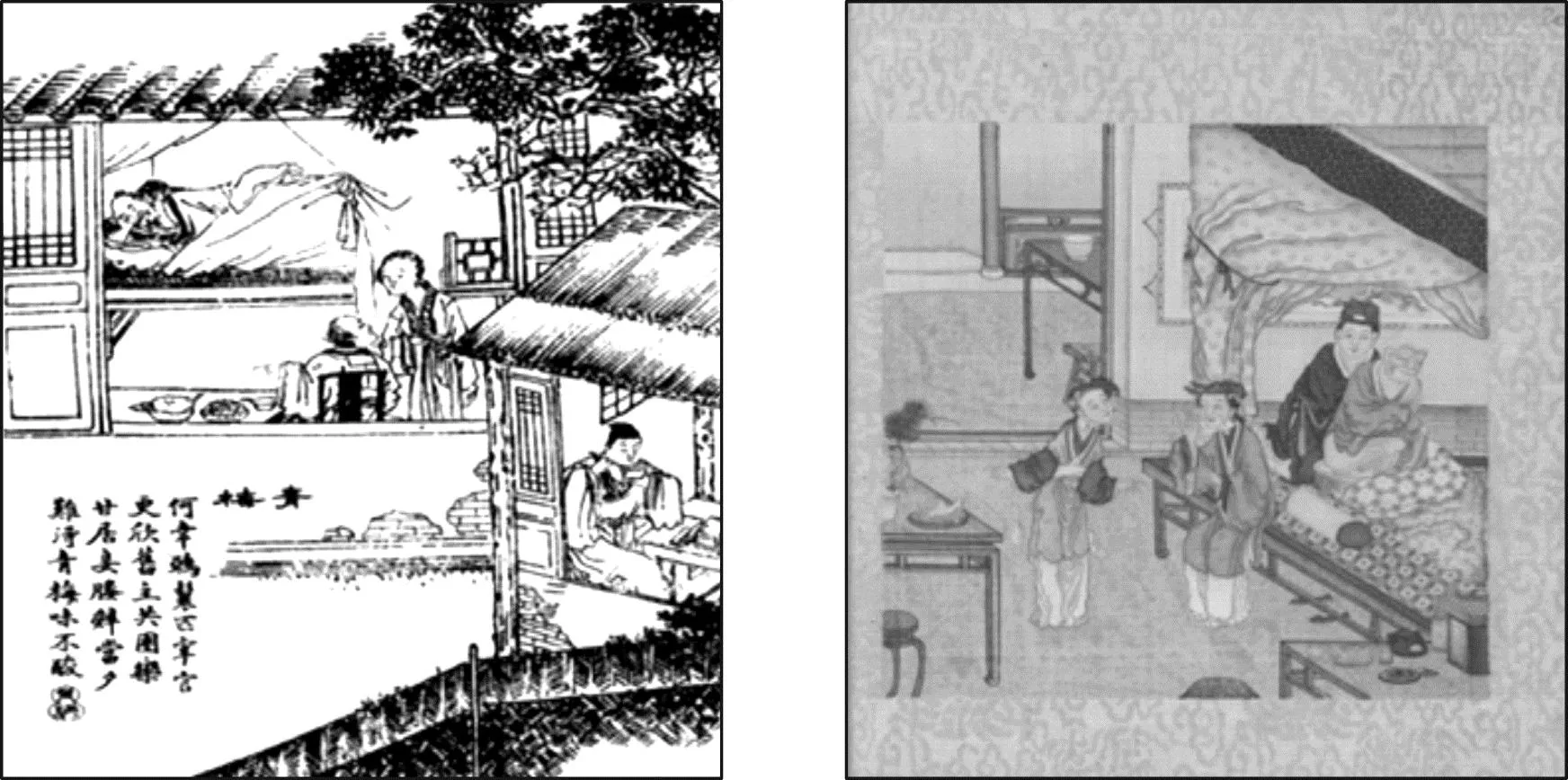

(二)图文关系:依附性与灵活性

小说插图在追随文本内容的同时,也与文本存在偏离。在《阿霞》中,关于景星别后遇到阿霞的文字描述是:“见一女郎,著朱衣,从苍头,鞚黑卫(7)鞚:驾驭。黑卫:黑驴。……从人闻呼主妇,欲奋老拳,女急止之。启障纱谓景曰。”[3]卷六阿霞应该是坐在由苍头驾驭的驴子拉的车上,不可能像“全图本”插图(图4右)所呈现的那样:丫鬟跟着,苍头牵驴,阿霞骑驴。显然“图咏本”插图(图4左)的描述更加贴近原文,“全图本”插图的描述不准确。“全图本”画家可能由于对文本的粗心阅读导致插图误读,也可能是出于插图展示异时异地场景而一分为二式地表达,一半的画幅不容易容纳驴车的存在,毕竟图中的主角景星也仅仅是露出了半身像。《商三官》中,商三官晚上报仇后自杀,房中一片漆黑,众人听到异响来看,看到“主人身首两断,玉自经死,绳绝堕地上,梁间颈际,残绠俨然”[3]卷十四。也就是说众人进来看到商三官时商三官已经掉到了地上,主人的头已经被割了下来。“图咏本”插图(图9左)的描绘非常准确而极度切合文本,准确到以桌子上的蜡烛暗示事件的发生时间为晚上,本图的重点是表现商三官复仇过程中的智慧及复仇效果。插图基本以对角构图绘成,以两个人物为焦点,左下方是仆人抬着商三官的尸体,他们对商三官的小脚流露出惊讶的神情。右上方是三个人围着死去的主人观看痛哭,主人身首分离,地上一摊鲜血,画风血腥。而“全图本”插图(图9右)则有明显的三处错误:第一,众人看到商三官吊在绳子上;第二,主人的死亡迹象不明显,没有血迹,没有身首分离;第三,商三官靴子里穿的应该是素鞋,即孝鞋,而不应该是红鞋,因为商三官的复仇行为发生在孝服期三年之内。原文说仆人抬商三官尸体时发现:“解之,则素舄如钩,盖女子也。”[3]卷十四第一处错误中,商三官穿红衣吊在绳子上,处于画面的中央,插图起到了突出主角的作用,插图赞美了商三官为报父仇而敢于献出自身性命的孝义。商三官的靴子掉在地上,露出了红绣鞋,这是对文本的主观性误读。第二处错误使插图的血腥度大大减轻,降低了观者的不适感,减少了恐怖氛围。第三处错误极有可能是画家对文本阅读不够细致而主观臆想导致的。“全图本”插图的构图相较“图咏本”来说有着很大的灵活性,体现了不同的构图重点与自由度。

图4 《阿霞》

图5 《青梅》

图6 《莲花公主》

图7 《绿衣女》

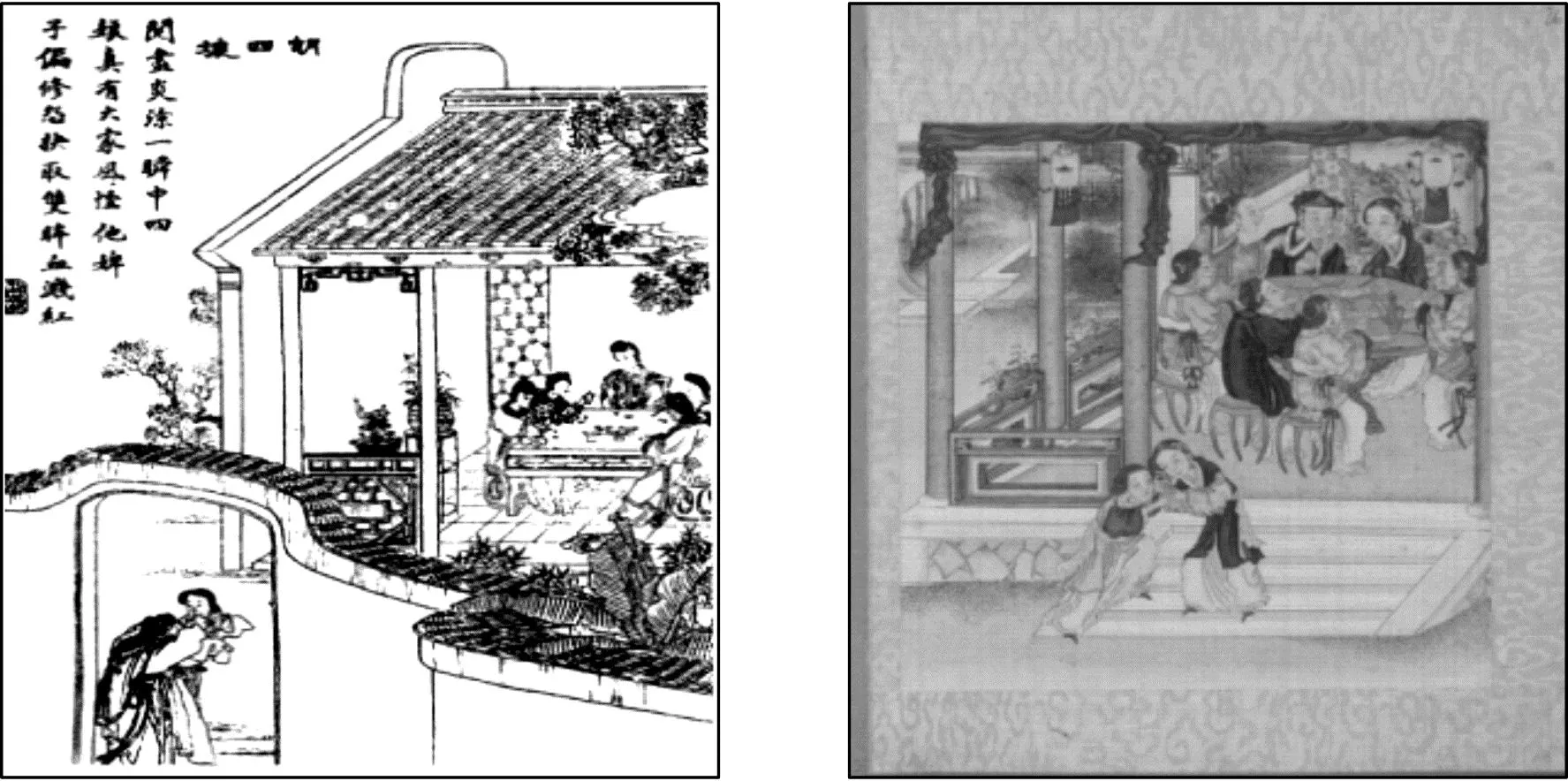

图8 《胡四娘》

图9 《商三官》

图像对文本的逃逸体现了画家对文本的独特印象与价值取向,是画家主体性的反映。通过比较我们可以发现,对于相同图像主题的插图,“图咏本”插图对文本的依附性强而转译准确,“全图本”对文本的选择更加灵活但容易出现错误,这可能有画家阅读文本不仔细或文化水平偏低没有看懂文本的原因,也可能是因为画家有较高的创作自由而主体性得到更多发挥。因为“图咏本”是要大量发行的,画家的配图行为受到出版者的诸多约束,而“全图本”为画家手绘孤本,插图创作随意性较大,画家以自以为“美”的方法进行构图,忽视了对文本的细读。

(三)图像描绘,风格不同

“图咏本”与“全图本”插图采用不同的绘画语言与绘画技巧,导致了两种插图风格的不同。

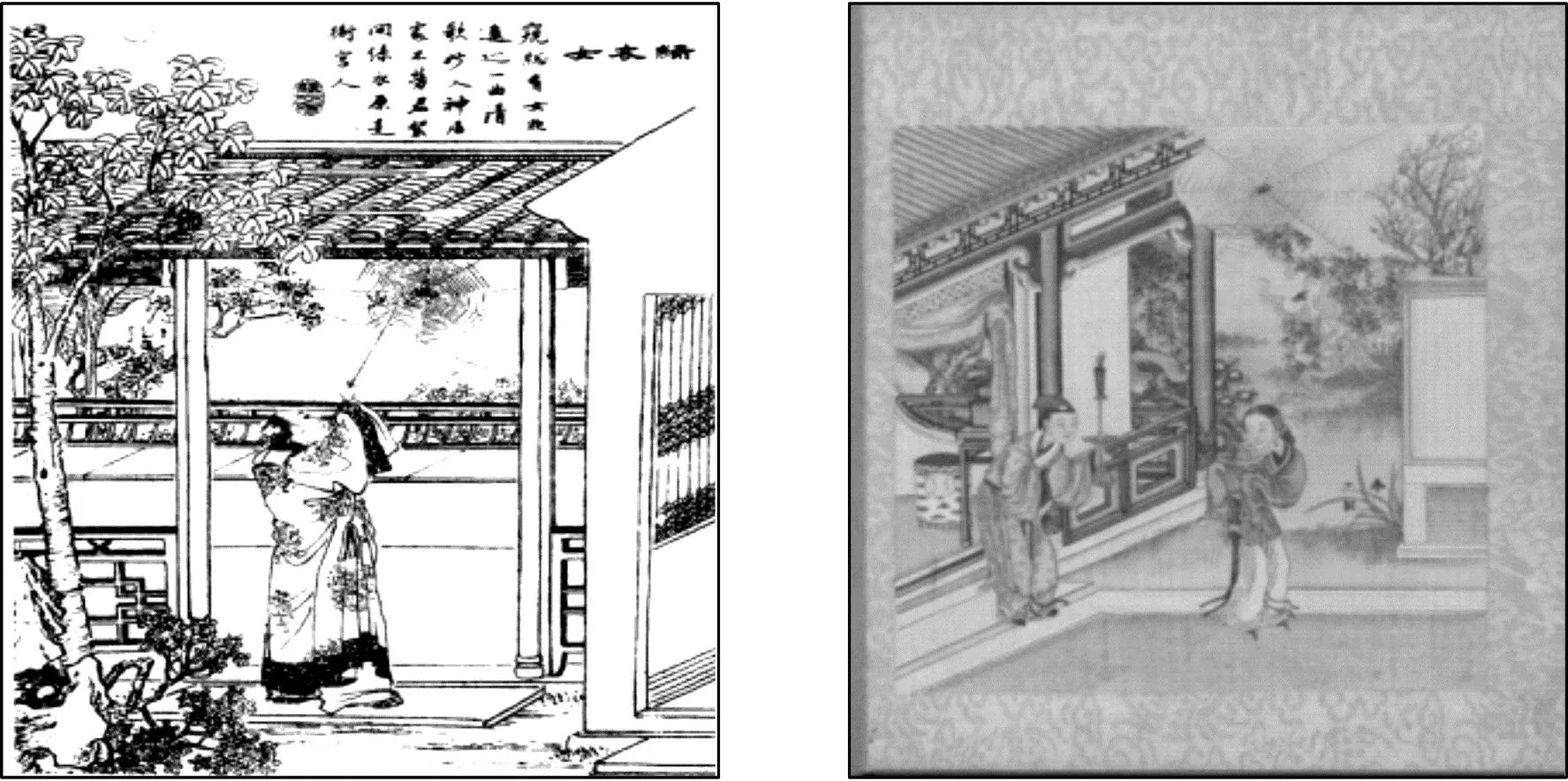

首先,文人画与风俗画的区别。款题图画源于宋代的苏轼和米芾,后世发展为融诗书画于一体的文人画的典型范式。“图咏本”插图具有文人画的性质,插图配有图题、诗咏、钤印,图题即篇名,融诗书画于一体。由于插图处于卷首位置,图题的存在方便读者快速将插图对号入座。图咏后的钤印文字也是篇名,类似于画家的落款,这种类似落款的钤印有正方形、圆形、椭圆形、葫芦形等多种形状,其中的字为篆书,极具艺术性。其图咏诗或概括小说情节,或评价小说人物。如《姊妹易嫁》中的图咏诗为:“掖县传闻事有无,大姨父作小姨父。集枯集菀寻常事,姊妹当时计较殊。”既有对小说情节的概括,也有对其中人物的评价。又如《莲花公主》的图咏诗为:“梦魂谁信逐蜂衙,渌水莲开一朵花。仓卒愧无金屋在,误人好事是长蛇。”这是对故事的概括。图题、图咏、钤印甚至是暗示语的存在体现了“图咏本”插图对文本的“溢出”效果,是对图像张力的追求。“图咏本”插图景物突出,人小景大,体现在如图1、图2、图3、图4、图5与图8这6组插图的对比中。“图咏本”每幅插图都可以看作是一幅独立的文人画,其要素线条、色块、留白、题诗、落款应有尽有。插图注重自然景物描绘,太湖石、树木、山水是典型文人画的常备要素,这些要素的绘制极为精致,发挥出工笔白描摹形的优势,正如清代广百宋斋主人所言:“其中楼阁山水,人物鸟兽,各尽其长。”[4]393“全图本”插图具有风俗画性质,风俗画是直接描绘人物现实风习及日常生活场景的画作,是人物画的一个分支。“全图本”插图中人物为主,景物为次,注重人物描绘,更喜民俗场景的展示,如图1、图8对出嫁场景与婚宴场景的偏好,图4对百姓为海神祝寿场景的展示,图3门上张贴的对联,这些插图带有浓厚的风俗性。

其次,简朴与繁华的区别。“图咏本”插图为工笔白描技法描绘,照相石印技术印制,带有白描版画的简朴风格,“全图本”插图为工笔重彩绘制,带有手绘彩本自由挥洒的繁华风格。两种插图都采用了线描法,但在人物服饰的刻画上差异较大。“图咏本”人物服饰主要以折芦描(8)折芦描:用笔粗,而转折多为直角,折笔时顿头方而大,线多为直线,是一种写意画的线描方法。绘成,笔力强劲,转折处有力,衣纹方棱削劲,给人以刚劲强烈之感,笔法简约。“全图本”人物服饰主要以行云流水描(9)行云流水描:线条有流动之感,状如行云流水,故名。绘成,线条连绵弯曲,几乎不用折线,曲线衣纹,分布细密,表现了服饰的柔软感,在衣纹处有时兼用写意性的混描法,先用线条勾勒再用赭石复勾,呈现出墨法的浓淡变化,表现出服饰的纹理和明暗,服饰笔法较图咏本显得繁复。两种插图都以俯视视角构图,但很明显,“图咏本”插图的俯视视角远远大于“全图本”插图的俯视视角。这就导致“图咏本”插图展示的空间更广,空间层次性更强,如图1、图2、图3、图4、图5与图6的画面基本按照元代所形成的“近景中景远景,中景布置人物”的传统绘画技法进行绘制,这种技法与白描结合使得人物多居于中景,插图长于全景描绘而于细节表现上较“全图本”稍弱,线条勾勒人物,人物动作突出,画面有留白,呈现简朴的特点。正如清代广百宋斋主人所言:“风华简朴,各肖题情。”[4]393而“全图本”插图俯视视角较小,这为细致地描绘景物与人物提供了便利,空间层次性相对较差,这些插图对室内景物的细节刻画到位,呈现出繁复的特点。如图1对室内场景的细致展示,红色绣墩,屋檐的披红,红色喜服,传达出新婚的喜庆氛围。室内的精致床帐、屏风、灯笼、梳妆盒、铜镜细致地刻画出闺房的女性生活氛围。“全图本”插图人物的服饰、发型种类多,色彩多样,人物的区别性大,表情更加细致传神。“图咏本”插图中人物的服饰、发型种类少,区别性小,表情处理稍弱。工笔白描的“图咏本”插图有留白,工笔重彩兼写意性墨色晕染设色的插图没有留白,矿物颜料朱砂、雄黄、云木、石青等的使用使得画面色彩华丽,进而加重了简朴与繁华的对比。两种版本插图简朴与繁华的对比与加拿大传播学研究者马歇尔·麦克卢汉关于“冷媒介”“热媒介”的区分有相通之处。热媒介指能高度清晰地延伸人体某一个感官的媒介,冷媒介指传递信息少而模糊的媒介[5]。从简朴与繁华的对比意义上看,“图咏本”插图是冷媒介,需要调动的观者的感官与思维的参与度高,而“全图本”插图是热媒介,需要调动的观者的参与度相对较低。

第三,时空呈现保守性与灵活性的区别。以上9幅“图咏本”插图展现的全是同时同地的场景,时空表现较为单一,显得保守。而“全图本”插图在时空表现上更加灵活,异时异地的场景被组合到一幅图画中,大大提高了插图的信息容量。“全图本”插图如图2、图4和图7以一缕云气纹空间及空间内的白狐或青蜂表明了女子在异域的真实身份,图4实行对角构图,左上角是众人为海神祝寿的场面,暗示了过去景星与阿霞的当面错过,右下角是后来景星与阿霞的相遇场面,异时异地的事件被组合到一幅图上,信息更加丰富。如果说“图咏本”插图以图咏、图题、钤印的方式寻求着图像表现张力的话,那么“全图本”插图则以高度浓缩的时空组合来寻求图像表现的张力。

三、不同图像主题的取舍:雅与俗

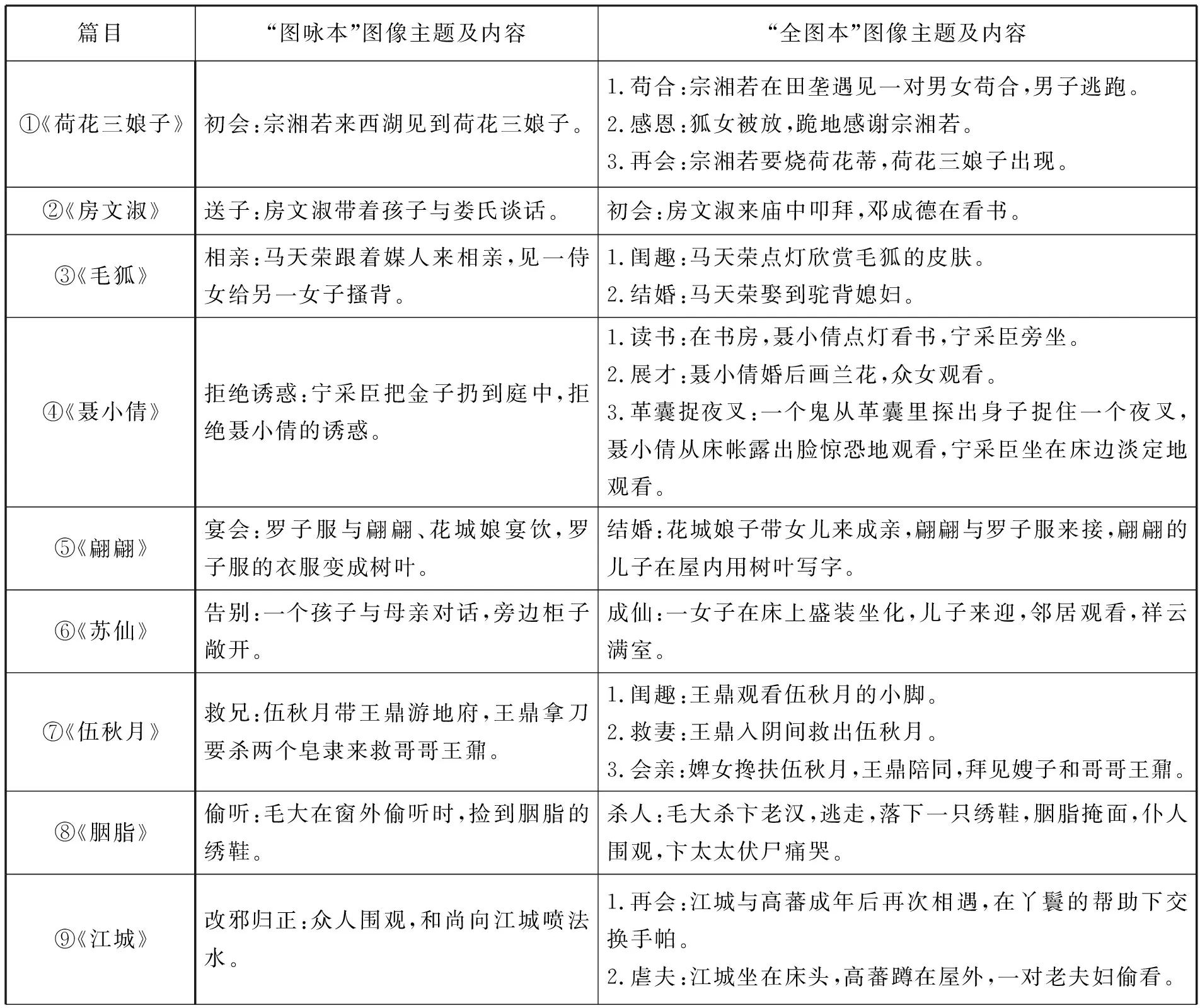

图咏本与全图本插图在图像主题的选择上存在较大差异,如表所示:

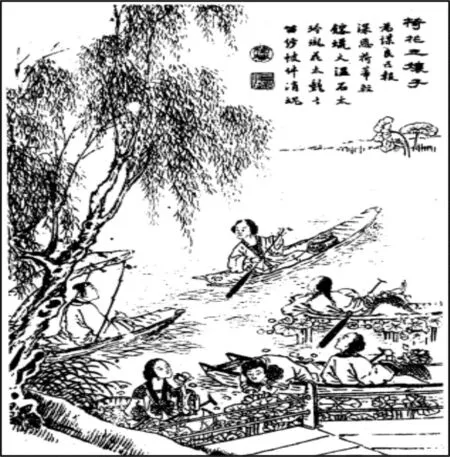

首先,对艳情主题的态度上,如表2所示,“图咏本”与“全图本”在12篇小说的插图描绘上呈现出图像主题取舍上的鲜明对比(10)“全图本”中此12篇小说的插图数量如下:《荷花三娘子》3幅,《房文淑》1幅,《毛狐》2幅,《聂小倩》3幅,《翩翩》1幅,《苏仙》1幅,《伍秋月》3幅,《胭脂》1幅,《江城》2幅,《金陵女子》1幅,《连锁》2幅,《长冶女子》1幅。。“图咏本”的一篇一图与“全图本”的一篇多图加剧了这种图像取舍上的差异,这种差异体现在雅与俗主题的不同取向上。虽然这12篇小说文本中确实存在艳情的相关描写,但根据上述表格,“图咏本”插图杜绝对世俗艳情的描绘,而“全图本”插图对世俗艳情大胆描绘而不加避讳。“全图本”5篇小说《荷花三娘子》《毛狐》《伍秋月》《连锁》《长冶女子》每篇插图中都有艳情插图,而“图咏本”插图无一丝艳情倾向,呈现出文雅的图像提取特点。以《荷花三娘子》为例,《荷花三娘子》的“全图本”插图有三个,其中第一个插图是艳情图。而“图咏本”插图(图10)则拣出最富诗意性的图像主题——宗湘若来西湖寻找采菱女子,画面中,杨柳轻摇,湖水荡漾,荷花荡中众女或采菱,或游玩。宗湘若望向一女子,女子看向宗湘若,远处有一丛荷叶,暗示着女子即将逃往荷叶底下。整个画面诗意盎然,令人如沐春风,雅气十足。

图10 “图咏本”《荷花三娘子》

表2 12篇小说插图的图像主题及内容

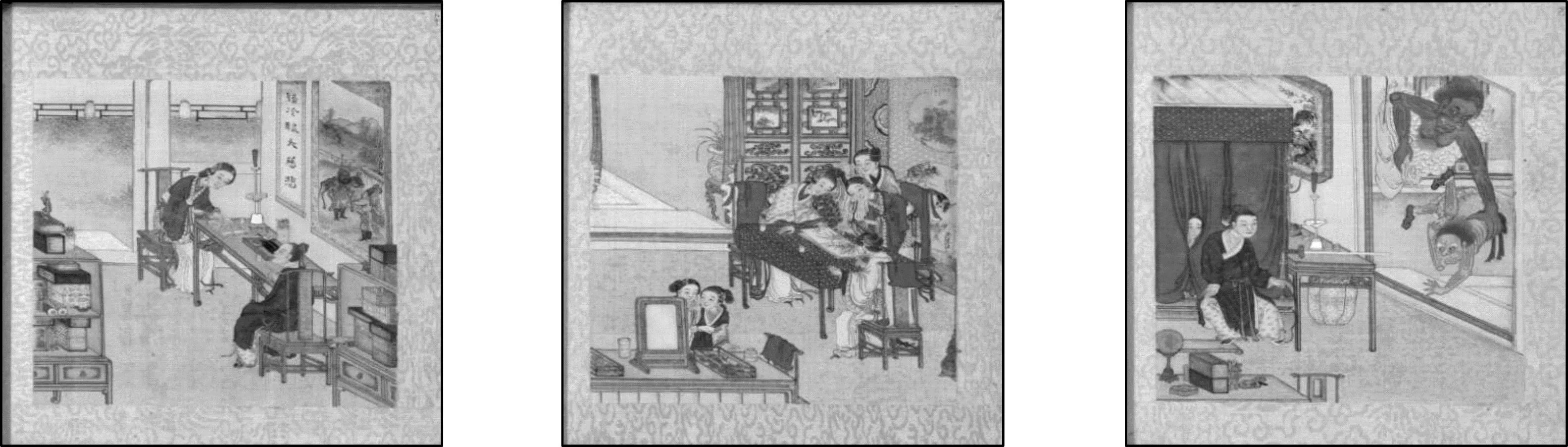

其次,对家庭日常生活主题的兴趣上,虽然“全图本”每篇小说都涉及对“情节律”遵守的插图,但也有例外。“全图本”插图喜欢描绘家庭的日常生活场景,如会客场景、拜见长辈场景、成亲场景、男女共处场景,其中有些场景表现的是次要情节,不符合情节律。而“图咏本”插图对这方面的兴趣较小,生活情趣与烟火气不足,其插图的情节性更强,插图表现的都是“起承转合”式的主要情节,即“每图俱就篇中最扼要处著笔”[4]393,所以世俗意味不如全图本插图那样浓烈。这种区别分布于《荷花三娘子》《毛狐》《聂小倩》《翩翩》《伍秋月》《胭脂》《房文淑》《金陵女子》《连锁》9篇小说的插图中,如表2所示。以《聂小倩》为例,“图咏本”插图(图11)的图像主题是宁采臣扔金子拒绝聂小倩的诱惑。这是一种室外构图,房屋、树木、月亮地位突出,人物占比小,充满文人正气的雅化倾向。“全图本”插图(图12)的主题是宁采臣与聂小倩在书房共处,第1张插图中,聂小倩正在点烛读佛经,图中书桌、书架、轴画、笔筒、茶壶、对联,高度写实,富于生活气息。第2张插图的图像主题是聂小倩画兰,展示了聂小倩的婚后生活,画中女眷们正在看聂小倩画兰花,丫鬟在私语,大片的红色渲染了婚后的喜悦气氛,精致的门、盆景、华丽的帘子、精巧的铜镜代表了一种上流社会的欣赏趣味。第3张插图左边是宁采臣与聂小倩对革囊放鬼捉夜叉的反应,右边是鬼捉夜叉的场景,但画家对卧房的描绘更加着力,床帐、烛台、条桌、绣墩、墙画、砚台的刻画非常写实而细腻,充满家庭日常生活的世俗美感。

图11 “图咏本”《聂小倩》

图12 “全图本”《聂小倩》

四、结语

综上所述,在相同图像主题的呈现上,“图咏本”与“全图本”的《聊斋志异》“女性篇”插图体现了插图对文本的依附性,即插图习惯于选取最富孕育性的那一顷刻场景,这是小说插图对情节律的依从。但相同图像主题的插图在细节上存在差异,“全图本”插图的曲解与误读比“图咏本”要多,一定程度上体现了“全图本”“插图为重文本为辅”的编排风格。“图咏本”与“全图本”插图在构图风格上呈现出文人画与风俗画、简朴与繁华、保守性与灵活性的区别,这与工笔白描和工笔重彩的不同绘画表现形式有关,也与画家主体性的强弱密不可分。“图咏本”插图作者是被邀请专门为小说制作插图的,其创作势必听从小说出版者的意见,而“全图本”以插图为重,且注重插图的美观性、装饰性,画家能自由作画。插图大小也影响着两种插图的异同,毕竟“图咏本”插图的图幅约占“全图本”插图的一半,“图咏本”插图的表现力必然受限。从不同图像主题的取舍来看,“图咏本”插图的图像主题提取倾向于情节性强的画面,强调动作性,动态感强,忽视家庭生活场景,摒弃艳情场面,图像提取具有雅的特点。这是因为“图咏本”是面向广大普通读者,先是为了满足他们基本的阅读需要,其次才是视觉享受需要,突出的是阅读的公共性。“全图本”作为流传下来的手绘本与孤本,从它的精美装潢与质地来看,它的受众应该是王公贵族等上流人士。这种孤本面对的读者数量极少,插图对日常生活中室内环境的精细描摹,客观上反映了上层社会的生活状态,对男女关系的露骨展示显示了有闲阶级的低级趣味。“全图本”插图对结婚、祭神风俗的展现,对房屋内的布置与装饰风俗的刻画具有图像证史的价值。“全图本”侧重插图的欣赏,文本阅读退居其次,插图的装饰性、娱乐性、刺激性突出,呈现出私密性阅读的特点。