动物莱姆病诊断与防治技术研究进展

于惊蛰,邱建桥,周 岚,方仁东,陈雪蕾

莱姆病(Lyme disease)又名伯氏疏螺旋体病,是一种由不同基因型伯氏疏螺旋体(Borreliaburgdorferisensu lato)经蜱叮咬传播引起的人兽共患自然疫源性疾病[1]。人、犬、猫、马、牛、鹿等多种动物易感[2]。莱姆病分布范围十分广泛,遍布全球70多个国家和地区[3]。对人类和易感动物产生了极大威胁,现已成为全球范围内均具有较高关注度的一类人兽共患病[4]。

莱姆病的发生和传播极易损害畜牧业的发展,因此国内学者一直在关注莱姆病在动物中的流行情况。为了解青海省牛、羊莱姆病感染状况,马睿麟等[5]对青海省27个县(市、区)中的畜牧场进行了莱姆病抗体调查,发现牛、羊血清阳性率分别为12.06%、9.98%。张卫忠等[6]采用间接荧光抗体法对采集自青海省部分草场的715头牛血清和555只羊血清进行了莱姆病抗体检测,结果显示牛和羊的莱姆病平均感染率分别为12.45%和9.37%。叶锋等[7]对新疆维吾尔自治区5种宿主动物(牛、绵羊、山羊、马和犬)共814份血清样品中莱姆病IgG抗体进行了检测,检测结果为牛、绵羊、山羊、犬和马血清样本的莱姆病IgG抗体阳性率分别为1.1%、4.4%、18.7%、60.5%和0%。畜牧动物可以被携带病原体的蜱虫叮咬而感染莱姆病,临床症状常表现为关节肿胀,跛行等,母畜感染莱姆病可导致其降低或停止产奶并出现繁殖障碍,影响家畜的生产和发育,从而对畜牧业的发展产生严重威胁。此外,张爱勤等[8]指出,感染后的动物宿主也会成为病原携带者,当人接触到感染动物的排泄物、血液、乳类或肉和内脏时,均具有感染莱姆病的风险。因此,关注莱姆病在动物,特别是家畜以及宠物中的流行状况并积极发展莱姆病的预防及诊断等技术,对畜牧业发展以及人体健康具有重要的现实意义。

当前,动物患莱姆病的临床症状表现多样,但尚无规范的诊断、治疗方法,临床上很容易造成误诊、漏诊和治疗不彻底的情况。因此,为了提高公众对动物患莱姆病的关注并降低家畜以及宠物患莱姆病的概率,本文对动物莱姆病诊断和防治技术的研究进展作一综述。

1 莱姆病概述

1.1 病原学 伯氏疏螺旋体是由单细胞疏松盘绕而成的左旋螺旋体,其4部分细胞结构分别为表层、外膜、鞭毛和原生质,细胞长度约为10~40 μm,直径约0.2~0.3 μm[9],运动形式多样,有旋转、扭曲、抖动等[10]。

根据目前的相关研究,结合多种分型方法,伯氏疏螺旋体至少可分为23个基因型[1,12-13],且至少有以下10种对人具有致病性的基因型:B.afzelii、B.bavariensis、B.burgdorferis.s、B.garinii、B.mayonii、B.kurtenbachii、B.andersonii、B.bissettiae、B.lusitaniae、B.spielmanii[12-13]。此外,不同基因型的伯氏疏螺旋体在不同地区分布状况存在差异。在我国,至少存在6种伯氏疏螺旋体基因型,其中B.afzelii和B.garinii是我国莱姆病的主要致病性基因型,且两种基因型在我国的空间分布同样存在差异,B.garinii主要分布于我国北方,而B.afzelii在我国北方和南方均存在[14-15]。

1.2 流行病学 莱姆病病原体的宿主动物较多,白足鼠和花栗鼠等小型啮齿类动物以及野生鹿类是其主要宿主[16]。牛、马等多种家畜,犬、猫等伴侣动物[17]以及包括兔、狐狸、狼、浣熊等在内的部分野生脊椎动物以及多种鸟类对莱姆病均有易感性,其中鸟类的易感性导致莱姆病可进行远距离传播[18]。由于人类的生产、生活方式复杂多样,所以人类也具有感染莱姆病的风险。

莱姆病是主要的病媒传播疾病之一,蜱,特别是硬蜱是伯氏疏螺旋体的主要传播媒介。蜱在吸食具有带菌动物的血时被感染,当带病原体的蜱叮咬宿主时,粘附在蜱虫中肠的伯氏疏螺旋体移动到唾液腺,并随其唾液进入宿主体内[19],因此,莱姆病的流行与蜱虫的活动密切相关。首先,此病多发于能成为蜱栖息地的山区、林区以及牧区;其次,此病随蜱虫的生活、繁殖周期而具有明显的季节性,常见于气候温暖的季节(5-11月)。

此外,有研究表明伯氏疏螺旋体可以从感染动物的尿液、血液和初乳中检测到,所以莱姆病可能还存在包括接触传播、血液传播等非生物媒介的传播方式[8]。张德才等[20]从黑线姬胎鼠体内分离到伯氏疏螺旋体,完善了伯氏疏螺旋体在鼠体内的垂直传播途径,说明莱姆病可能会进行垂直传播。有关人类胎盘感染的相关研究显示,伯氏疏螺旋体可导致不良妊娠结局,例如胎儿早期死亡、流产或心功能不全[9]。目前,伯氏疏螺旋体引起牛、马和鼠等动物的胎盘感染已经得到了证实[21]。因此,伯氏疏螺旋体还具有在人和动物宿主中垂直传播的能力。

1.3 临床症状 莱姆病是一种全身感染性、多器官炎症性疾病[22],其临床表现多样,在人和不同患病动物种属之间也有较大差异,常与心脏、皮肤、关节以及神经系统等组织器官有关。根据病程的不同,可将莱姆病分为早期感染和晚期感染。患者早期感染后(蜱虫叮咬后3~30 d内),会发生局部皮肤感染,表现为局部游走性红斑。数周或数月后会出现播散性感染,伯氏疏螺旋体会进行血源性播散,红斑会慢慢扩散到全身以及表现出流感样症状如轻微发热、关节痛、肌痛、头痛、淋巴结病。晚期感染或持续性感染则多在疾病发生1年以后开始。

游走性红斑是人莱姆病的典型症状,但游走性红斑在患病动物体表极为罕见,只在感染牛、马等动物的体表偶有局部皮肤斑疹,以及偶发局部症状如蹄叶炎、跛行、关节疾病,全身症状有发热、疲乏、精神沉郁、厌食等[23]。此外,伯氏疏螺旋体通过全身循环进入各器官或神经系统时,如心脏、肾脏、关节等处,就会在相应的器官组织中引起病变或神经症状的发生。例如,犬感染后可能表现出的症状有发热、嗜睡、厌食、多发性关节炎以及肾功能紊乱和神经症状等[24]。马属动物可能因患各种骨病特别是关节移位、关节炎性肿胀等引起散发性跛行,孕马感染后可发生流产、产弱仔或死胎[9]。

2 诊断与检测技术进展

快速可靠的诊断对莱姆病患者的治疗至关重要。临床上莱姆病的诊断比较困难,因此就需要根据临床综合诊断以及先进的实验室诊断技术来进行综合诊断与鉴别。

2.1 莱姆病临床综合诊断 可依据莱姆病的流行病学特点和患者或患病动物的临床症状等特点进行初步判断,需明确患者或患病动物是否在发病前有过疫区生活史,是否有蜱暴露或叮咬史[25]。患病动物常表现出的非典型症状主要有流感样症状、神经症状、关节炎、风湿病症状等。

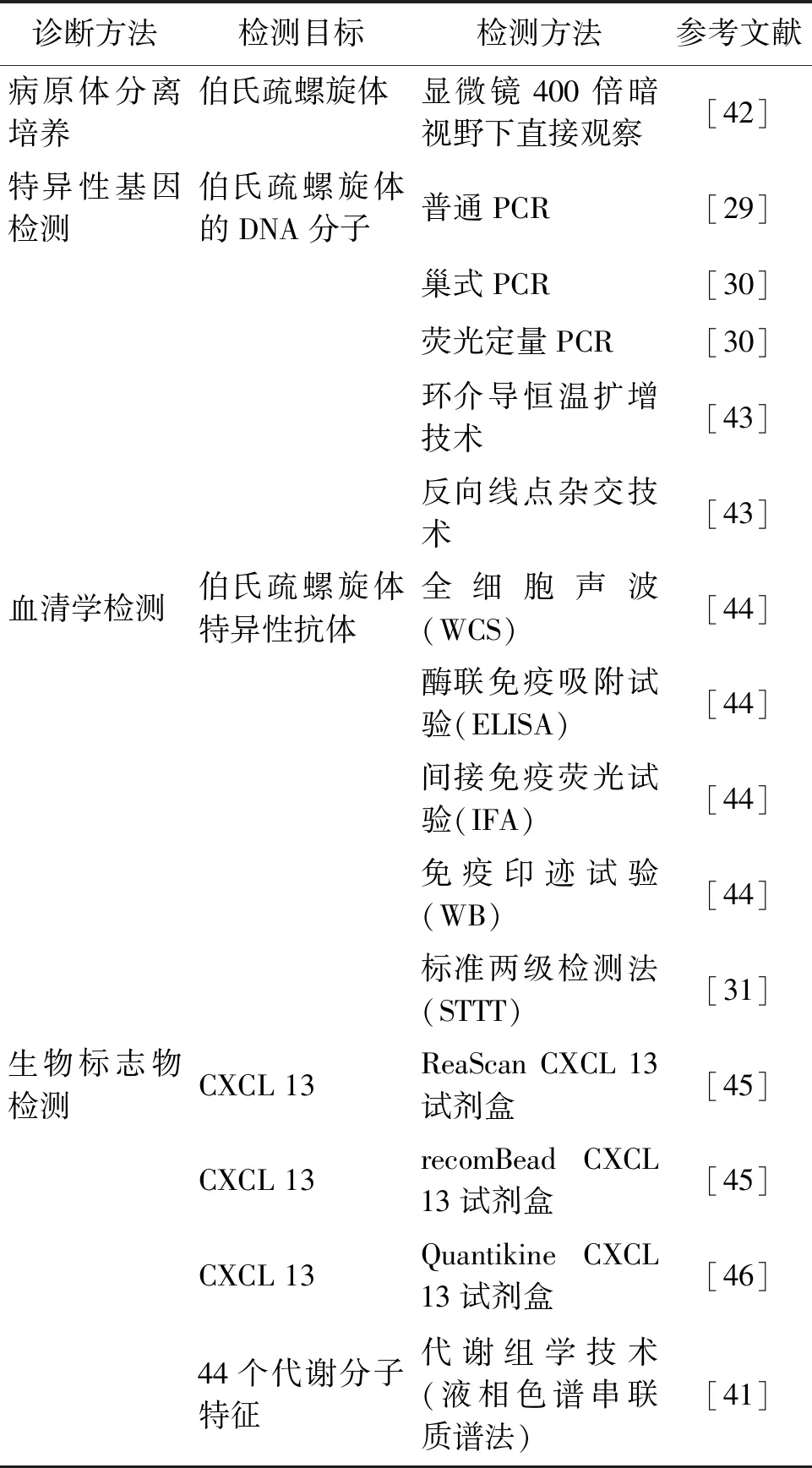

2.2 实验室检查 目前,关于莱姆病检测可应用到的检测技术主要有病原学诊断技术、血清学检查技术、特异性基因检测和生物标志物检测4大类型,表1为莱姆病现有的部分实验室检测方法。

表1 莱姆病实验室诊断方法Tab.1 Laboratory diagnostic methods for Lyme disease

2.2.1 病原学检测 在莱姆病的实验室诊断中,病原学检测是最好的诊断依据,病原学检测包括病原的分离培养和特异性基因检测。

2.2.1.1 伯氏疏螺旋体的分离培养 用改良的Barbour-Stoenner-Kelly培养基进行直接检测是莱姆病确诊的金标准[26],是伯氏疏螺旋体感染的明确证据。但在诊断上很难做到及时准确,因为伯氏疏螺旋体的特性复杂,分离率低,生长较缓,培养周期长[27]。因此,通常只有在莱姆病的调查研究中才会采用病原体分离培养。

第1步:螺旋体培养。无菌收集宿主血液、脑脊液、滑液、尿液或初乳,在暗视野显微镜下观察,采用BSK培养基和经过改良的KP培养基培养病原。

第2步:荧光检查。标本经吖啶橙染色,8~12周培养后,在荧光显微镜下观察,观察到螺旋体生长即判断为阳性。伯氏疏螺旋体属革兰氏阴性菌,姬姆萨染色呈蓝色,长度为10~40 μm,宽度为0.2~0.3 μm[28]。

2.2.1.2 特异性基因检测 目前,莱姆病的特异性基因检测并不是标准化的,仅适用于根据患者或患病动物临床症状和发病阶段采集合适的病例样本,如患病动物的皮肤红斑组织、滑膜液、血液或者脑脊液等样本,继而进行伯氏疏螺旋体的特异性核酸片段扩增检查。常规PCR、巢式PCR、实时荧光定量PCR等都是目前常用的核酸检测方法[29-30]。需要注意的是,核酸检测阳性结果必须通过特异性分子生物学检测方法(如探针杂交,扩增测序)来进行分析确认。

2.2.2 血清学检测 临床上多采用莱姆病的血清学免疫诊断方法,目前国际上公认的莱姆病确诊方法是血清学的“两步法”,也被称为标准两级检测法(Standard two tiered testing,STTT)。即首先采用酶联免疫分析(Enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)或免疫荧光试验(Immunofluorescence assay,IFA)进行初步筛查,如果初筛结果呈阳性,则再用蛋白免疫印迹法(Western blot,WB)进行确诊[31]。“两步法”的诊断特异性高,具体步骤如下:

第1步:ELISA法检测血清或脑脊液中的特异性抗体。利用ELISA法检测识别IgM和IgG抗体在早期感染患者或患病动物的血清或者脑脊液中的含量,该法具有方便、快速、设备仪器要求低、成本低等特点,可以用于诊断蜱虫叮咬后伯氏疏螺旋体的感染情况。一般IgM抗体多在游走性红斑发生后的14~28 d产生,42~56 d达到高峰,多于120~180 d内降至正常水平,并且使用抗生素进行治疗后IgM抗体普遍更高。IgG抗体多在发病后42~56 d开始升高,晚期感染阶段,也就是120~180 d时达到高峰,绝大多数患者都会产生高水平IgG抗体反应并可持续数年以上[32]。目前,针对动物血清流行病学调查,已有学者建立了莱姆病抗体检测的间接ELISA方法[33],并用于动物临床血清样本检测。

第2步:WB法检测血清或脑脊液中的特异性抗体。相对于上述ELISA法,它具有更好的特异性,并且不仅可以确认初筛试验的结果,还可以通过免疫反应辨别莱姆病的早期和晚期,用于经ELISA法初筛阳性或可疑阳性患者或患病动物的确诊[34]。

2.2.3 生物标志物检测 多项研究显示,一些与宿主免疫反应有关的分子可作为莱姆病诊断的生物标志物。趋化因子和细胞因子是炎症和免疫细胞调节的关键信号分子。其中,脑脊液中由抗原呈递细胞产生的趋化因子CXCL13水平被认为是神经性莱姆病(Lyme neuroborreliosis,LNB)的潜在生物标志物,且临床上已有通过检测脑脊液中CXCL13水平来进行LNB早期诊断的病例[35]。此外,脑脊液中的CXCL13含量水平还被证实,当机体进行抗生素治疗后,其含量会迅速下降,因此也可将CXCL13的浓度水平用以反映机体进行抗生素治疗的监测[36]。

有学者指出,在机体急性感染莱姆病时,血清中CXCL9、CXCL10和C-C基序趋化因子配体19 (C-C motif chemokine ligand 19, CCL19)的浓度水平随感染严重程度的升高而显著升高,但在接受一些治疗手段后其水平通常会降低[37]。由于常规血清学检测方法存在多方面的局限性,这些趋化因子的开发将为诊断和了解莱姆病以及优化治疗方案提供更多重要依据。当前,现有针对生物标志物的研究仅聚焦于人体感染莱姆病,针对动物感染莱姆病的生物标志物开发鲜有报道。为提高动物,特别是畜牧动物感染莱姆病的确诊率,寻找动物感染莱姆病后的生物标志物亟待进行。

除了监测上述趋化因子的水平外,近年来,随着相关组学研究的发展,代谢组学分析也逐渐被应用于寻找和确定可作为特定疾病状态的生物标记或生物特征的分子[38]。生物系统的代谢活动受到包括感染在内的环境因素的强烈影响。因此,改变的代谢谱可以反映一种疾病状态,并可用于开发诊断方法[39]。采用光谱法和液相/气相色谱串联质谱法对患者或患病动物的尿液、血液或脑脊液中的相关化合物进行鉴定,有助于莱姆病的早期诊断[40]。Molins等[41]通过采集莱姆病患者血清,使用液相色谱串联质谱法筛选出了44种代谢分子特征,可有效诊断出莱姆病早期患者。尽管目前基于代谢组学手段检测莱姆病的方法尚不完善,但其高效、灵敏的优势使其有巨大潜力成为人或动物患莱姆病的早期诊断方法。

3 防治技术研究进展

3.1 疫苗 与许多细菌性疾病类似,人和动物由于缺乏对莱姆病的持久免疫力,可能会发生重复感染。因此,如果被感染的蜱虫叮咬,人和动物宿主可能会多次患莱姆病。疫苗免疫是预防莱姆病最有效的方式,采用疫苗来阻断伯氏疏螺旋体传播的经验逐年增加,并且也取得了重要进展,由于致病性伯氏疏螺旋体的种类较多,今后研制安全有效的多价亚单位混合疫苗仍是重要的研究方向。

目前研制的疫苗主要有全菌疫苗、DNA 疫苗、亚单位疫苗、病毒载体疫苗等。但有研究显示,动物机体内的莱姆病疫苗的有效性会随着外界因素的改变而改变[24],因此,当前兽用莱姆病疫苗的开发形势依然十分严峻。

3.1.1 全菌疫苗 目前,美国已经批准了几种以全菌疫苗为主的犬用莱姆病疫苗投入市场[9]。但是采用直接灭活菌体的方法研制成的全菌疫苗,含有多种未知的菌体蛋白,会使动物机体受到大量菌体蛋白的刺激,产生许多无法控制的副作用,同时干扰后续的诊断结果。

3.1.2 DNA疫苗 DNA疫苗系通过重组技术,可在体内可以表达的质粒载体中插入编码诱导机体产生保护性免疫反应的外源性抗原的细菌 DNA 成分,再将含外源性 DNA 插入片段的载体 DNA 直接接种到机体,使其在体内表达,进而刺激机体的免疫系统产生具有特异性的保护抗体。早期的莱姆病疫苗会以基因工程的方式来构建DNA疫苗,但DNA疫苗会以潜在危害身体的方式在机体内不断进行复制和增殖[31]。

3.1.3 OspA疫苗 使用伯氏疏螺旋体外膜蛋白A(OspA)免疫小鼠可诱导其产生长期的保护性免疫应答[47]。当蜱虫叮咬免疫小鼠后,在抗OspA抗体存在的情况下,伯氏疏螺旋体在蜱虫的中肠内就被杀死了[48]。在20世纪90年代有学者开发了两种基于OspA的疫苗[49-50],并通过了人[51]和犬[52]的临床试验,于1988年获得了美国食品和药物管理局(food and drug administration,FDA)批准。这种疫苗虽然有效,但在接种疫苗后高抗体滴度持续时间短,且需要添加疫苗增强剂来维持抗体滴度。

此外,还有学者对几种基于OspA的犬用疫苗进行了比较,结果表明:相比于两剂抗原接种,3剂疫苗接种程序显著提高了抗体应答反应[53]。但是,在一些莱姆病患病率的调查中推翻了这一研究结果,关于OspA疫苗的有效性仍需进一步研究。

3.1.4 OspB疫苗 伯氏疏螺旋体的外膜蛋白B(OspB)在其进入蜱虫肠道定植时起关键作用[54],一些研究表明,接种OspB疫苗可引起动物宿主对伯氏疏螺旋体的保护性反应[55]。并且,一种针对OspB的特异性抗体可以不依赖补体而直接对伯氏疏螺旋体产生杀灭作用[56]。该抗体能够破坏伯氏疏螺旋体的外膜,导致其发生渗透性溶解,引起不依赖于补体的杀菌抗体反应。加之硬蜱机体内有几种具有补体抑制特性的蛋白质[57],即使在没有功能性补体的情况下,非补体依赖性杀菌抗体也可杀死蜱体内的伯氏疏螺旋体。这表明基于OspB疫苗的研发是可行的。

3.1.5 OspC疫苗 伯氏疏螺旋体外膜蛋白C(OspC)一直是莱姆病常用的候选疫苗。OspC的合成是在蜱虫吸食过程中诱导产生的。在早期感染过程中,宿主抗体介导的对OspC的免疫可以阻止同源伯氏疏螺旋体向宿主传播[58],由于OspC类型的多样性,这种保护是菌株特异性的。然而,在世界范围内已经鉴定出30多个不同的OspC类型[69]。所以,基于OspC疫苗的研究已经从最初只包含单一多态位点发展到包含多个多态位点[60]。还有其他研究表明,OspC具有免疫优势和潜在保护性的表位位于高突变区[60],这种结构具有较高的免疫原性,并且可以诱导、识别8种合并的OspC表位的特异性抗体以及与补体依赖的杀菌活性相关的抗体同型[55]。这些结果表明了根据OspC表位来开发具有广泛保护性的多价嵌合疫苗是可行的。目前,由OspC表位嵌合蛋白(嵌合体)和OspA组成的用于预防犬莱姆病的双抗原疫苗已经得到了美国农业部的批准许可[59]。

3.1.6 脂质免疫原 除伯氏疏螺旋体外膜蛋白外,作为伯氏疏螺旋体膜成分的糖脂也是有前景的候选疫苗。目前,已有学者研究了小鼠和人体内伯氏疏螺旋体糖脂的作用,结果表明它们具有免疫反应性[55]。但是对于伯氏疏螺旋体糖脂的抗体是否具有保护作用还不清楚,这些机制问题仍有待于更深入的研究。

3.1.7 突变活疫苗 减毒突变体活疫苗已被证实对多种传染病均能达到有效免疫。在莱姆病感染方面,伯氏疏螺旋体的弱毒无鞭毛突变体和p66突变体可引起小鼠部分或完全保护性免疫[61],这些活突变体比失活的螺旋体更有效。但这种活突变体不能在哺乳动物宿主体内建立感染,所以这种方法不太可能用于哺乳动物上。不过,它可以用于识别一些具有保护效力的个体靶点,用于开发新的重组候选疫苗。此外,这些突变体还可以用于开发其他宿主的靶向疫苗或其他动物疫苗。

3.1.8 阻断传播疫苗 人们已经探索了减少蜱数量、减少蜱体内伯氏疏螺旋体含量和切断传播途径的生态学方法。阻断传播疫苗包括针对宿主的疫苗和针对蜱的疫苗,开发阻断传播疫苗有希望降低莱姆病感染率。随着人们对潜在莱姆病风险或暴露的生态流行病学理解的深入,将有效的阻断传播策略作为控制莱姆病感染率的公共卫生工具变得更为可行。目前,阻断莱姆病传播的研究主要是借助蜱虫蛋白诱导蜱虫免疫。

“蜱虫免疫”是指蜱虫在遭受几次感染后无法成功进食的现象,Trager W于1939年首次描述了这一现象[62]。有学者利用伯氏疏螺旋体的传播媒介(肩胛硬蜱)和其宿主(豚鼠)的模型证明[63],针对蜱吸食后24 h内表达的唾液蛋白免疫足以引起宿主的获得性蜱免疫,阻止蜱摄食,阻断伯氏疏螺旋体的传播。此外,还有研究发现,人和动物在反复被蜱叮咬后会出现即刻和迟发性皮肤超敏反应,使其感染伯氏疏螺旋体的可能性降低[64]。

这些观察结果进一步指出,蜱虫蛋白可作为疫苗用于阻断莱姆病的传播。借助蜱虫蛋白免疫,在蜱虫叮咬部位和/或蜱虫内部诱导免疫应答,阻止蜱虫叮咬也是一种设计莱姆病疫苗的新方法。

莱姆病的传染方式是非传染性媒介传播感染。公共卫生的目标是保护人群免受高度传染性疾病的影响,接种莱姆病疫苗是个人的自主选择,对有风险的人和动物来说是可取的。决定是否接种疫苗应基于科学依据,例如暴露在莱姆病流行地区的人和动物应广泛接种疫苗以防止莱姆病传播,反之则不需要接种。

3.2 治 疗

3.2.1 蜱叮咬后的处理 由于包括伯氏疏螺旋体在内的大量病原体是经蜱虫口器传播,所以当动物宿主被蜱叮咬后,需将附着在皮肤上的蜱连同其口器一并去除,并且应在当地兽医的指导下使用抗生素进行预防。

3.2.2 药物 动物莱姆病目前还没有进行药物临床试验。针对患莱姆病的动物,用药标准主要是参照人类临床药物试验结果以及患莱姆病动物的药物治疗经验而得出。抗生素类药物大多能发挥有效作用,使用抗生素对处于急性期的患病动物进行早期治疗,对晚期并发症的预防起到一定作用,并可迅速有效地改善动物临床症状。不过要注意的是,针对动物使用抗生素要注意其年龄、既往病史、用药史、生产周期等,例如对怀孕牛、乳牛不能用四环素,可改用头孢菌素。

3.2.3 支持治疗 抗生素的使用不能逆转动物机体的实质性损伤,只能抑制或杀灭血液和组织中的伯氏疏螺旋体。对于患有发热、皮肤损伤处疼痛症状的患病动物可以采用解热镇痛剂进行支持治疗。

3.3 综合性防控措施 优化环境卫生管理和加强专业知识普及是降低莱姆病感染率的重要措施之一。林场、牧场等工作、养殖场所应加强环境卫生管理措施,加强灭蜱工作,避免蜱虫感染;林区工人、农民及放牧人员应提高防护意识,做好动物体外驱虫工作,预防家畜经蜱虫叮咬感染莱姆病;完善动物养殖生活场所的生物安全措施,定期进行清扫和消毒,对于已经感染的动物应立即隔离并进行抗生素治疗等相应措施,以防传染病进一步扩散。

4 展 望

莱姆病是重要的蜱媒传染病之一,其发病率和疫源地在全球范围内呈增长和扩大态势,我国对莱姆病的防控仍处于初级阶段,直到2019年才发布了第一个职业性莱姆病的诊断标准,然而对于动物莱姆病,有关部门尚未发布统一的诊断标准与防治措施。随着人们生活水平的日益改善,宠物犬猫的饲养逐渐普及,牧区养殖也逐渐规模化。由于动物主人对莱姆病的专业知识了解程度较低,有关部门对莱姆病的防治措施宣传较少,导致该病的感染率和发病率日益增加。并且,随着我国城市绿化、旅游业以及野外露营产业的不断发展,人们亲近自然、接触自然的意愿不断增强,普通居民感染莱姆病的潜在风险也在不断增大。考虑到莱姆病可能对人及动物造成的不良影响,必须通过多学科多部门的通力合作来加强此病的宣传与教育。对于畜牧业相关从业人员必须提高动物莱姆病的防治与诊断能力,促进家畜产业的健康发展。

利益冲突:无