酵母用量对叉烧包面团发酵和蒸制特性的影响研究

李志成, 方嘉沁, 杨 搏, 阮 征, 冯小勇, 成钰莹 , 李 君, 蔡辰昊

(1.广州酒家集团利口福食品有限公司, 广州 511445) (2.华南理工大学食品科学与工程学院, 广州 510640)

叉烧包是一种典型的发酵蒸制面制品,以小麦粉为主要原料,制作过程包括和面、压延、成型、发酵和蒸制[1-2]。叉烧包在蒸制时顶部要自然形成三瓣状,微微露馅而不流汁液,这些特征与面团发酵关系极大。发酵过程中,酵母利用面团中的小分子糖进行繁殖代谢,通过呼吸作用将糖转化为二氧化碳、水及一些小分子酸类和醇类物质,而二氧化碳填充在面团中,揉制时形成小气孔,随着发酵的继续,更多的气体使面团膨胀变大。面团良好的发酵性能使叉烧包具有独特的外形和均匀蓬松的内部组织,同时具有特殊的风味和口感[3-4]。

有很多因素会影响发酵类面制品的品质,小麦粉品质是最重要的因素,而酵母种类、活性、用量,发酵温度和发酵时间等也很重要[5-7]。研究表明,酵母用量不仅影响面制品品质,也影响面制品生产成本[8]。彭义峰等[9]研究发现,随着酵母用量的增加,发酵产气速度加快,面团体积膨胀速度加快,但会导致面团内部结构破坏;唐帅等[10]在探究加工热历程对发酵包子传质、传热和食用品质的影响中发现,面皮升温曲线和面皮水分含量存在显著关系;路雪纯等[11]对冷冻包子的研究发现,酵母的酵母用量对面团弹性影响较小,而对面团的硬度有显著影响;艾志录等[12]研究表明,不同的发酵剂对馒头的质构和感官特性有显著的差异,其中pH值变化较大且对成品馒头的影响极显著;徐晓琴等[13]研究表明,馒头在发酵过程中淀粉颗粒只有轻微的变化,而在蒸制过程中淀粉形状及晶体结构都发生了不可逆的变化。

制作叉烧包,酵母的选择及用量、发酵时间都非常重要,决定面团发酵的质量,目前有关酵母用量对叉烧包的发酵和蒸制特性研究还较少。本研究以中筋小麦粉为原料,采用工业化工艺流程生产叉烧包,研究酵母用量对面团发酵特性及叉烧包品质的影响。

1 材料和方法

1.1 实验原料

中筋小麦粉(湿面筋含量24.0%,吸水量56.1 mL),酵母,广州酒家集团利口福食品有限公司提供;白糖、膨松剂、盐,市售。

1.2 仪器和设备

SINMAG-SM120A和面机,新麦机械(中国)股份有限公司;HX-500蒸柜,广州恒新西厨设备有限公司;RheoF4流变发酵仪,法国Chopin公司;Power3000温度验证系统,深圳市研工科技有限公司;DHG-9070A电热恒温鼓风干燥箱,上海申贤恒温设备厂;pHS-3C数显pH计,上海精密科学仪器有限公司;BLXK-YP1002电子天平,西化仪(北京)科技有限公司;TA-XT2物性测试仪,上海精密科学仪器有限公司;CR-400色彩色差计,KONICAMINOLTA投资有限公司等。

1.3 实验方法

1.3.1 面团和叉烧包的制备

面团和叉烧包样品均取自工业化生产流水线。

面团的基本配方:小麦粉500 g、白糖80 g、膨松剂5.5 g、盐1 g、清水190 g,酵母用量分别为8、9、10 g。面团制备采用立式和面机慢速搅拌4 min(131 r/min)和快速搅拌6 min(262 r/min),再经自动压面机轧皮100 s。

叉烧包采用自动包馅机制备,皮馅比为2∶1,选择2个规格,分别是37.5 g/个的小包(代码XB)和75 g/个的大包(代码DB)。相应的,酵母用量8~10 g的小包样品分别命名8-XB、9-XB、10-XB,大包样品分别命名8-DB、9-DB、10-DB。醒发条件:环境温度37~39 ℃,相对湿度70%~75%;蒸制条件(满载):小包0.03 MPa、390 s;大包0.025 MPa、600 s。

1.3.2 酵母用量对面团醒发和蒸制过程热历程的影响

采用Power3000温度记录仪对叉烧包面团醒发和蒸汽蒸制过程的温度变化进行跟踪测定。

1.3.3 酵母用量面团的发酵特性

采用RheoF4流变发酵仪对生产车间现场制备的面团进行发酵特性跟踪测试。发酵参数:温度38 ℃,时间60 min。采用表1特性参数描述面团发酵特性[14]。

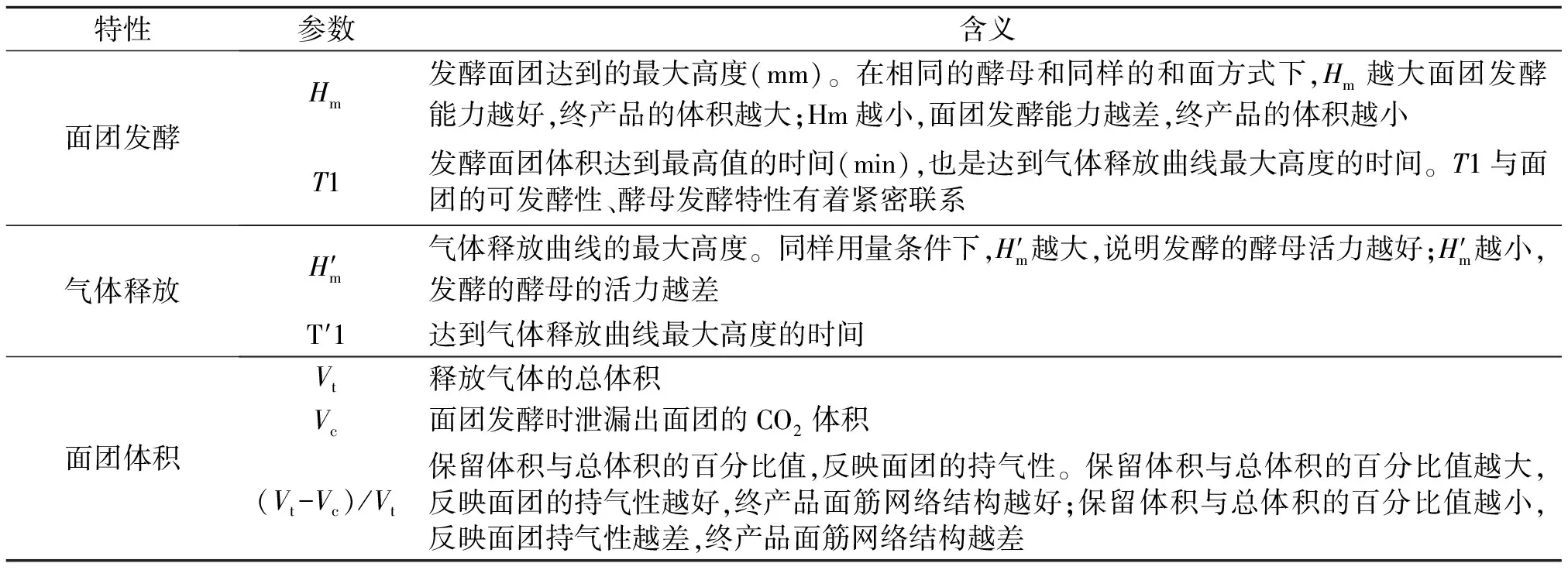

表1 特性参数及其含义

1.3.4 叉烧包品质指标的检测

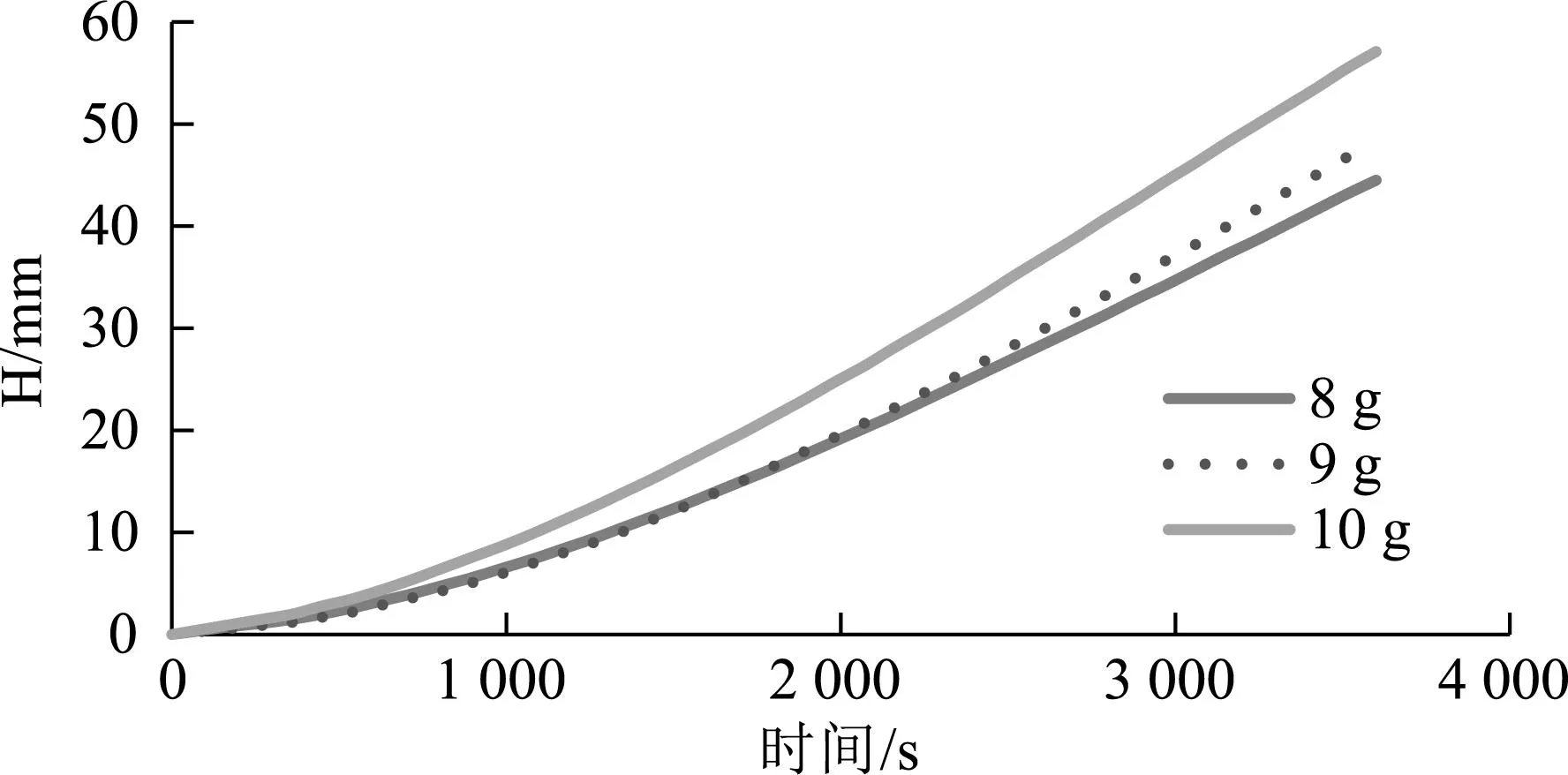

(1) 蒸制前后的质量变化率。称量叉烧包蒸制前后的质量,按式1计算质量变化率。

(1)

(2)皮层pH的测定。叉烧包皮层破碎,取10 g溶于100 g水,参照采用GB/T 21118—2007《小麦粉馒头》附录B规定的方法测定[15]。

(3)皮层色泽的测定。采用CR-400色彩色差计分别测定蒸制后叉烧包外皮的L*值(亮度)、a*值(红度,正值偏红,负值偏绿)和b*值(黄度,正值偏黄,负值偏蓝),按式(2)计算叉烧包白度[16]。

(2)

(4)比容的测定(置换法)。叉烧包比容采用GB/T 21118—2007《小麦粉馒头》附录A规定的方法测定,质量采用感量为0.01 g的天平称,叉烧包比容(mL/g)为体积与质量之比。

(5)质构特性(TPA)的测定。采用TA-XTPlus物性分析仪进行叉烧包质构特性的测定。测定参数:P100探头,连续3次压缩测试。测前速度1.0 mm/s,测试速度1.0 mm/s,测后速度3.0 mm/s,压缩比50%,触发力5 g,2次压缩间隔5 s。

1.4 数据处理方法

所有项目平行测定不少于3次,结果以有效数据的均值±方差表示。数据采用Excel 2021、SPSS 22.0及Origin 2021处理,Duncan新复极差分析法进行分析,置信区间95%(P<0.05)。

2 结果与讨论

2.1 酵母用量对面团发酵特性影响

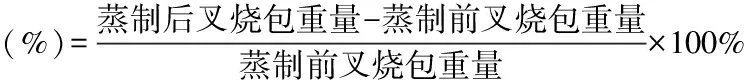

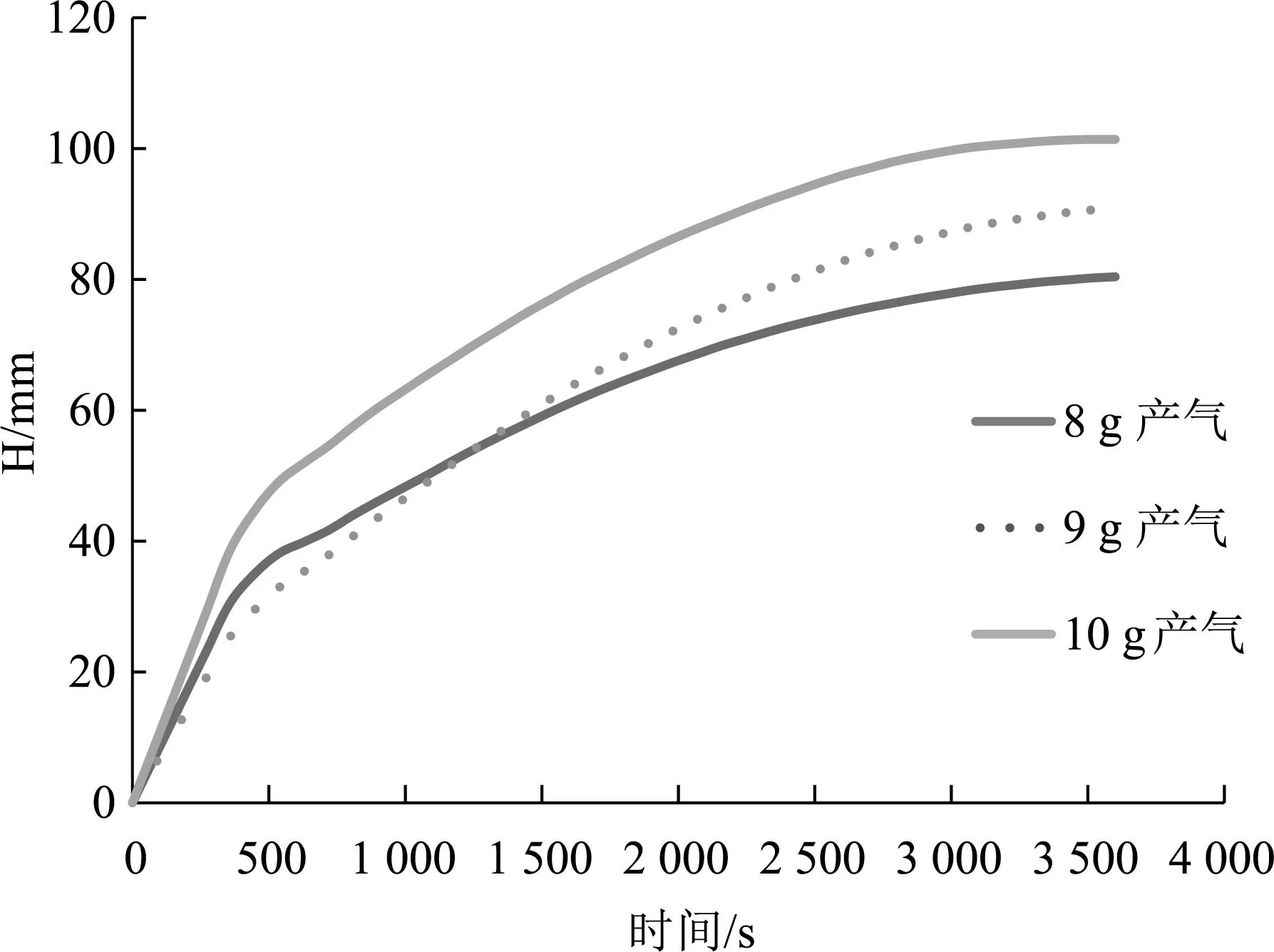

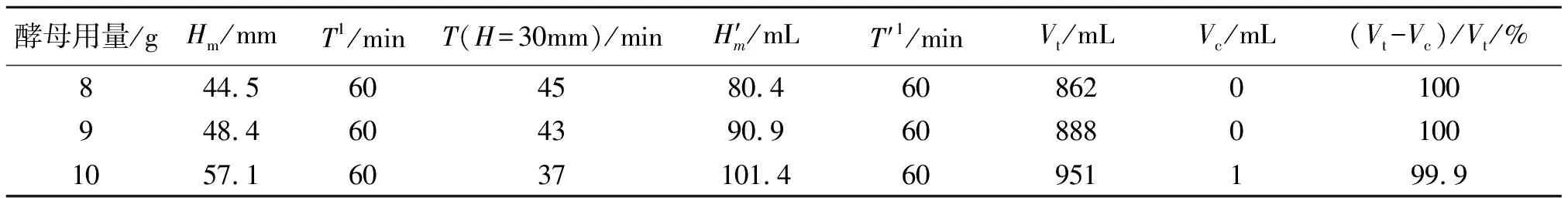

酵母用量对面团发酵特性影响情况见图1、图2和表2。

图1 面团的发酵高度曲线

图2 面团的气体曲线

表2 面团发酵特性指标

从图2面团的发酵高度曲线可以看出:酵母用量越多,发酵速度越快;相同发酵时间,酵母用量越多,面团体积越大。10 g酵母用量面团的最大高度Hm为57.1 mm,分别比9 g和8 g酵母用量的面团高了18.0%和28.3%;当发酵高度达到30 mm时,8 g酵母用量需要45 min,9 g酵母用量需要43 min,而10 g酵母用量需要37 min。说明酵母用量减少时需延长发酵时间,才能得到相同高度的包子。

图3气体曲线表明:10 g酵母用量面团的气体释放曲线最大高度最大,达101.4 mm,总的发酵产气量为951 mL。9 g和8 g酵母用量面团的产气量分别为888 mL和862 mL,无显著差异。在整个60 min的发酵过程中,面团产生的CO2总体积与保留CO2总体积相同,CO2保留率为99.9%~100%,说明面团在这个过程中气体均未溢出,但10 g酵母用量面团膨胀过快,可能存在面筋网络破坏、面团内部结构不均匀的现象[16]。

图3 酵母用量对叉烧包醒发环节的热历程影响

2.2 酵母用量对叉烧包醒发和蒸制过程传热的影响

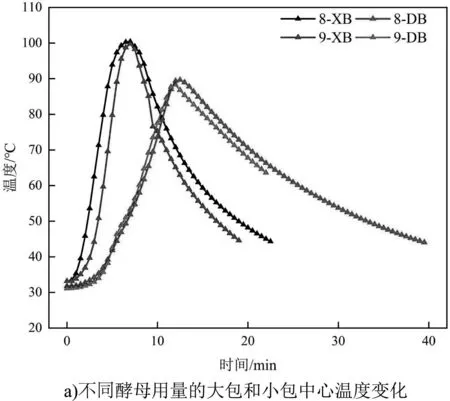

叉烧包醒发和蒸制过程的热历程检测结果如图3和图4所示。

图4 叉烧包蒸制环节的热历程

首先考察了醒发间内,包点在蒸车上层和下层不同位置的传热效果。图3a的小包,酵母用量10 g,上层和下层小包中心的升温曲线基本重合,说明醒发环境下的热分布较为均匀。在醒发间环境温度为37~39 ℃,满负载的条件下,酵母用量9 g的大包(图3b)和小包(图3c)的表皮温度分别维持在30~32 ℃,32~34 ℃,而中心温度呈缓慢上升趋势。由于大包的升温速度低于小包,醒发50 min后(起始温度同为23 ℃),大包中心温度与表皮温度仍有2~3 ℃的差距,而小包在醒发45 min后,中心温度达到表皮温度。由于温度是酵母生长代谢和产气的重要影响因素,所以需要根据包点醒发的初始温度和实际升温情况适当调整醒发时间。

图3d反映不同酵母用量的小包中心温度的变化情况,8 g和9 g酵母用量的小包升温速度基本相同,而10 g用量的小包升温速度明显变缓。进一步比较大包和小包的升温效果(图3e),尽管8 g和9 g酵母用量大包的升温速度也基本相同,但大包的升温速度总体低于小包。其原因可能是酵母用量大,大规格包点的面筋网络结构稳定,体积蓬松和持气效果好,导致升温速度放缓。这点与后续的比容测量结果具有很好的一致性。

与醒发环节类似,图4a反映蒸制环节的热历程,同样印证了包点规格是影响热穿透的主要因素,而酵母用量的影响不显著。对于同样规格的叉烧包,8 g和9 g酵母用量对于升温曲线无影响,但大包和小包的升降温速率差异明显。由于传热速率的差异,导致包点中心温度的变化也受影响。图4b是9 g酵母用量的小包,在现有蒸制条件下中心温度最高能达到环境蒸汽温度100 ℃,而图4c的大包的中心温度最高能达到90 ℃左右。升温速度不同可能也与刚开始的起始温度不同有关,相较于大包,小包升温更快,到达环境温度速度也更快。

2.3 酵母用量对叉烧包品质的影响

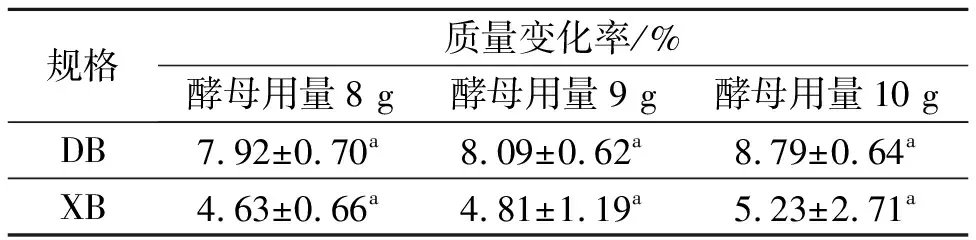

2.3.1 酵母用量对叉烧包蒸制后的质量影响

酵母用量对叉烧包蒸制前后的质量影响情况如表3所示。

表3 酵母不同用量叉烧包蒸制前后的质量变化情况

较高的吸水性和低蒸煮损失率通常被认为是理想面条的品质特征[17],叉烧包作为蒸制食品也是如此。由表3可以看出,蒸制后,叉烧包会有一定程度的增重,大包增重效果明显高于小包,而同样规格的叉烧包,酵母用量变化对其蒸制前后的质量变化率影响无显著差异。

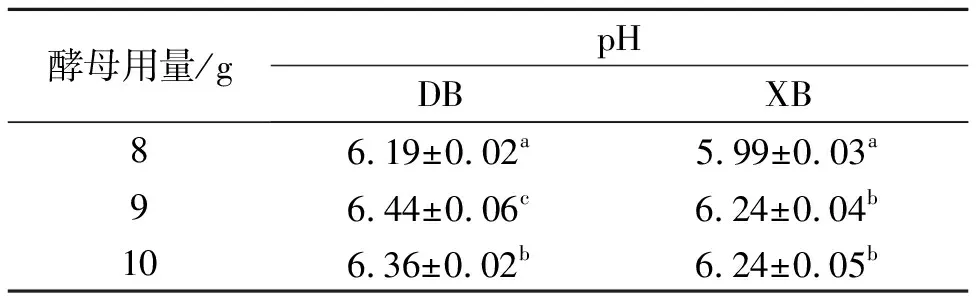

2.3.2 酵母用量对叉烧包皮层pH的影响

酵母用量对叉烧包皮层pH值的影响情况如表4所示。叉烧包皮层pH在5.9~6.5之间,酵母用量对叉烧包皮层pH值的影响较大。

表4 酵母用量对叉烧包皮层pH值的影响

发酵过程中,酵母菌利用碳水化合物(如葡萄糖)作为其主要能源来源,酵母菌通过糖酵解将葡萄糖分解成丙酮酸和乳酸,同时释放出能量(ATP),除了丙酮酸和乳酸,酵母菌还会产生其他代谢产物,如乙醇、二氧化碳和酸等[3]。从检测结果可以看得出,酵母用量从8 g到10 g,随着酵母用量的增加,面团发酵时间相应地缩短,8 g酵母用量面团发酵时间最长,产生酸类物质最多,导致pH值偏低。这与李晨[18]的研究结论一致,不同类型的酵母发酵时间越长,面团的pH值越低。

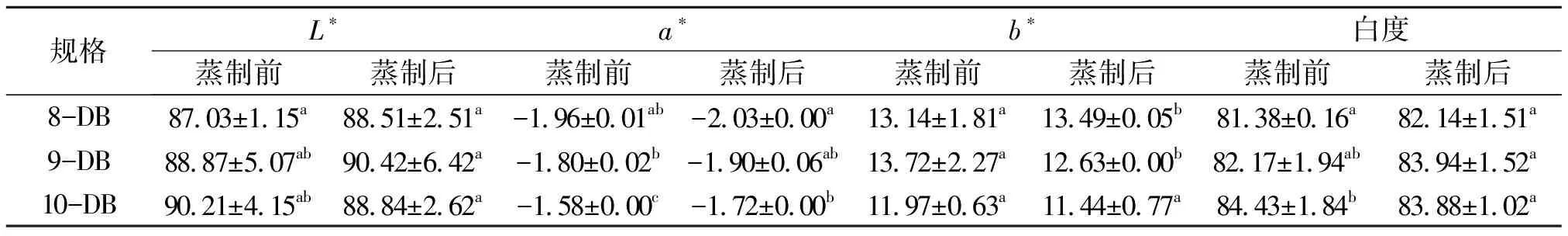

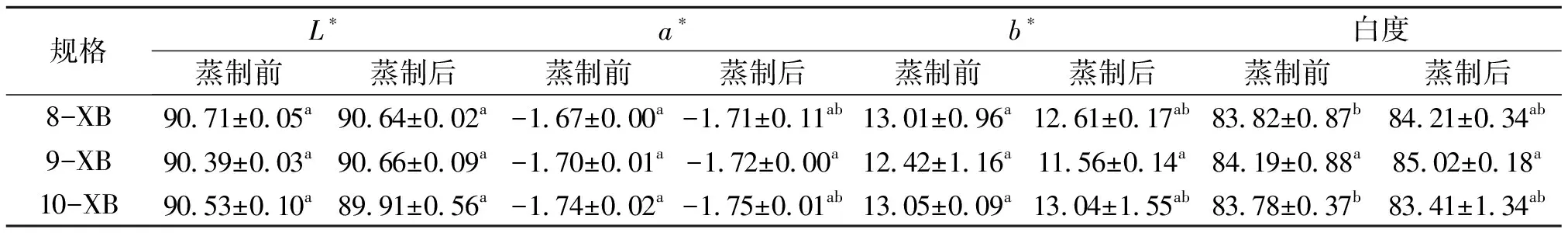

2.3.3 酵母用量对叉烧包蒸制前后色泽的影响

表5和表6反映了大包和小包蒸制前后色泽的变化。

表5 酵母用量对大包蒸制前后色泽的影响

表6 酵母用量对小包色泽的影响

叉烧包的白度值越大,表明其色泽越亮,颜色越白,无黄色斑点。由表5可知:蒸制后的叉烧包的L*增大,a*和b*减小,说明蒸制后叉烧包亮度增加,绿值和黄度值减小;三种大包蒸前a*有显著性差异,蒸制后无显著性差异;9-DB蒸制后L*最大,亮度最高。蒸制前白度最大的是10-DB,但三种大包蒸制后则无显著性差异。

表6是酵母用量对小包色泽的影响。由表6可知:小包蒸制前后L*没有显著差异,说明不同酵母用量在蒸制前后对小包的亮度均没有显著影响;a*在蒸制前没有显著差异,但蒸制后9g酵母用量的小包色泽更浅。b*的结果与a*一致。从计算的白度结果可以看出,小包9 g酵母用量在蒸制前后均表现为白度更高。

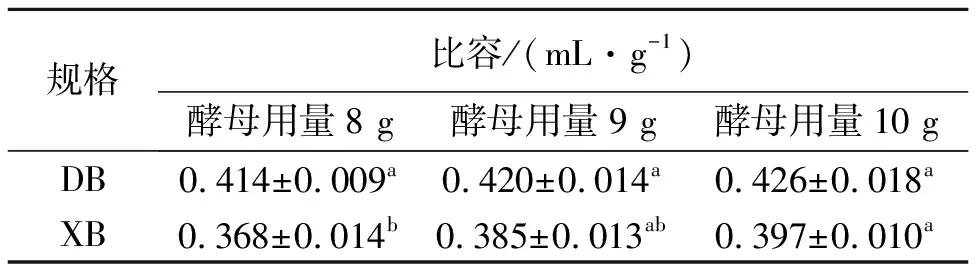

2.3.4 酵母用量对叉烧包比容的影响

比容反映叉烧包的发酵持气性和蒸制后的膨松程度,酵母用量对两种规格叉烧包比容的影响如表7所示。3种酵母用量下,大包的比容都大于小包,这可能是由于广式叉烧馅料带芡汁,具有多汁性,对于面筋网络的形成和稳定有一定的破坏。而大包的皮层相对较厚,面筋网络受到馅料的影响要弱于小包。对于相同规格的包点,酵母用量对大包的比容没有显著性差异;对于小包,酵母用量10 g的叉烧包比容最大。

表7 酵母用量对叉烧包比容的影响

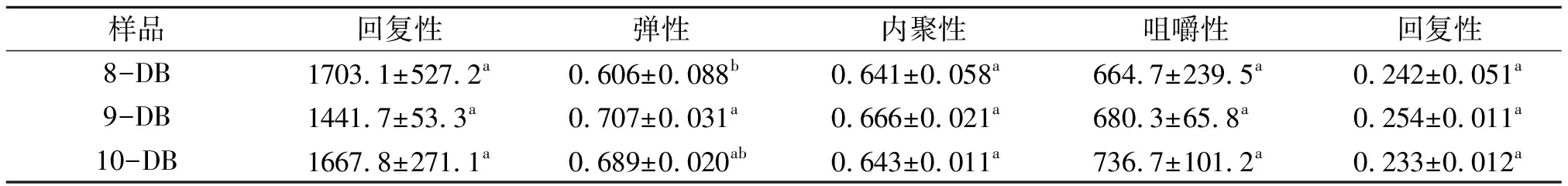

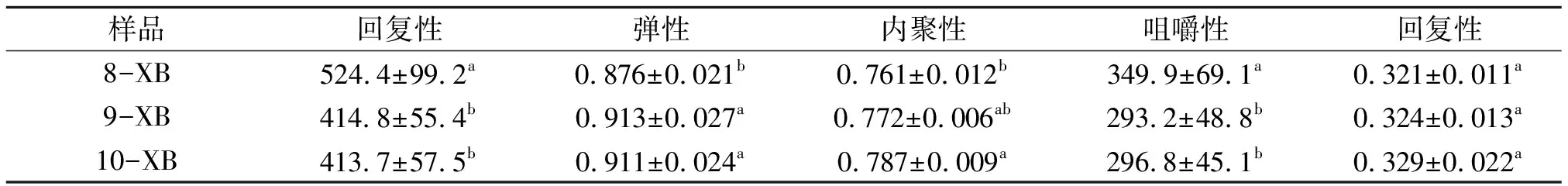

2.3.5 酵母用量对叉烧包质构特性的影响

表8和表9是酵母用量对叉烧包质构特性影响的检测结果。可以看出:大包和小包的质构特性参数在组间存在显著性差异,大包的硬度和咀嚼性均显著高于小包,而弹性、内聚性和回复性则明显低于小包。对于大包而言,酵母用量9 g时弹性最高,其他指标在各酵母用量下均无显著性差异。小包的回复性也不受酵母用量的影响,酵母用量8 g呈现出最高的硬度和咀嚼性,以及最低的弹性和内聚性。其原因可能是8 g酵母用量时面团pH较低,酸性较大,更高的酸性对面筋筋力造成较大的破坏,导致其蓬松度差,弹性差。

表8 酵母用量对大包质构特性的影响

表9 酵母用量对小包质构特性的影响

2.3.6 酵母用量对叉烧包外观品质的影响

检测发现,随着酵母用量的增加,同规格的叉烧包在相同醒发和蒸制条件下,包点体积均增大。

从大包外观与剖面看,酵母用量9 g的叉烧包形状外观更为饱满,挺立度更好,表皮白度高,光滑度好,内部组织结构较为细腻,孔隙均匀。而酵母用量8 g的叉烧包体积最小,白度略低,组织密实。酵母用量10 g的叉烧包体积最大,白度高,但形状不匀称,可能是发酵太快导致内部结构较差。

从小包外观与剖面看,酵母用量10 g的叉烧包体积最大。酵母用量8 g的叉烧包体积最小,组织结构较密实。但用量9 g的叉烧包表皮更加白亮,内部组织更加松软。

3 结语

(1)三种酵母用量情况下,面团在60 min发酵时间内均无破皮漏气现象,持气性良好。酵母用量10 g时,面团发酵速度最快,高度最大,产生气体最多。酵母用量8 g和9 g的产气量差异不大。

(2)叉烧包规格大小对发酵和蒸制过程的传热有显著影响,但酵母用量多少对同一规格的叉烧包影响不显著。两种规格叉烧包蒸制前后的质量变化率不受酵母用量多少影响,质构指标中的咀嚼性、回复性均无显著性差异。酵母用量对叉烧包皮层的pH值、色泽影响较大。从质构特性结合外观品质来看,10 g酵母用量的叉烧包由于膨发体积过大,容易出现内部结构不均匀,而8 g和9 g酵母用量对叉烧包外观品质无显著影响。