水稻机插侧深施肥减氮增效效应研究

张彦,范晓凯,徐瑞衡,王颖,刘翠莲,辛海滨

(扬州市江都区农业技术综合服务中心,江苏 扬州 225200)

水稻是中国的主要粮食作物之一,保障水稻安全生产是保障我国粮食安全的重要基础。随着农业不断发展,越来越多的农户为了实现高产,对化肥的投入量也越来越多。我国化肥施用量连年增加,但利用率还不足30%,不及发达国家的50%,造成资源浪费并导致严重的环境污染[1]。研究[1]表明,通常情况下,氮肥施入土壤以后,仅有30%~50%能被作物吸收利用,而其余部分则由于氨的挥发、淋失、硝化与反硝化作用而损失,造成浪费的同时也对环境产生了巨大的压力。因此,研制和施用缓释氮肥,降低氮肥的溶解速度,推广缓释肥料,提高肥料利用率,使用环保缓释肥势在必行[2-6]。

江都是水稻生产大县,土地流转面积大,如何指导农户合理施肥,降低种植成本,提高收益,最终实现产量、效益的最大化,是目前亟需解决的问题。水稻机插秧同步侧深施肥技术对提高水稻产量具有重大意义[7-9]。缓释肥料虽然具有利用率高、淋失率低、节省劳力和时间、能耗等优点,符合减肥增效的目标,但是却存在价格高的缺点,本实验利用机插秧同步侧深施肥,探求不同施肥方式、不同施肥量对水稻群体构成以及产量、效益的影响,为水稻机插侧深施肥技术的进一步推广应用提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料和地点

水稻品种为南粳5055。侧深施肥选用撒可富复合肥(N 20%,P2O512%,K2O 14%)、茂施(N 26%,P2O510%,K2O 15%);分蘖肥选用46%尿素;穗肥选用撒可富复合肥(N 33%,P2O50%,K2O 8%)。

试验地点在江都区宜陵镇大陈村,试验地土壤为砂壤土。

1.2 试验设计

5月26日播种,露天硬地软盘育秧,每秧盘播种150 g干种子,6月16日移栽,行距30 cm,株距12 cm,每穴平均栽秧苗3~5株。不同处理间做埂隔离,保证单独灌溉、单独施肥,尽量减少肥料的流失与交互流通。

1.3 试验处理

共设10个处理,每个处理面积约0.1 hm2,A1复合肥常规施用,总N量为298.5 kg·hm-2;A2复合肥侧深施,总N量为271.5 kg·hm-2;A3~A9统一采用缓释肥侧深施肥,总N量为271.5 kg·hm-2;A10为空白对照。各处理施肥均折成纯N量,详见表1。

表1 各处理施肥情况Table 1 Fertilization of each treatment 单位:kg·hm-2

1.4 田间管理

6月16日侧深施肥,6月21日施第1次分蘖肥,6月30日施第2次分蘖肥,8月9日施穗肥。水浆管理同常规稻田,施肥后上薄水层自然落干。

病虫害共防治2次,8月12日施用吡蚜酮+噻呋酰胺+甲维茚虫威+三环唑防治纹枯病、稻瘟病、稻飞虱;8月29日施用爱苗+春雷霉素+甲维茚虫威+三环唑+烯啶吡蚜酮。

1.5 调查方式

每7 d调查各处理的叶龄、茎蘖苗等性状,成熟期考察穗粒结构及理论产量,最后实收测产。

每个处理尽量选择田块中间有代表性的植株,选择2个点,每点确定10穴,移栽后7 d开始定期调查茎蘖动态,记录叶龄。

成熟期调查每小区50穴,计算有效穗数,取10穴调查每穗粒数、结实率,从而计算理论产量。收割机收割整块水稻,地秤称重测产。

1.6 数据处理

采用DPS软件进行数据统计分析。

2 结果与分析

2.1 茎蘖动态分析

由表2可知,6月24日定点调查,不同处理的茎蘖数为108.1万~133.8万·hm-2,各处理茎蘖数均在7月21日达到高峰苗期,高峰苗为(382.7~684.2)万·hm-2,各处理间差异显著,其中A6的高峰苗最高,为684.2万·hm-2,A4次之,为673.1万·hm-2,除去对照,A3最低,为513.9万·hm-2。A1高峰苗和成穗率显著高于A2,其原因是常规施肥的肥料释放速度快,再加上2次分蘖肥追施,茎蘖数增长速度明显快于侧深施肥方式;A4高峰苗远远高于A3,但成穗率不及A3,结合前期田间长势来看,说明缓释肥不适合面施,极易造成浪费;A5~A9处理相比,高峰苗均介于(625.8~684.2)万·hm-2,成穗率介于52.5%~58.4%,A6高峰苗最高,A5(一次性施肥)次之,A9成穗率最高,A5(一次性施肥)次之,高峰苗和成穗率均位于中间,说明一次性施肥方式肥料释放缓慢,持效期长,都能达到一个中等的效果,但不是最理想的效果。整体比较,A4~A9所有的侧深施肥处理成穗率都较低,可能是由于缓释肥的肥效期长,高峰苗下降慢于常规施肥,中后期无效分蘖发生相对较多。建议生产中可适当减少缓释肥的用量,增加速效肥的用量。

表2 各处理的茎蘖动态Table 2 Tiller dynamics of each treatment

2.2 叶龄分析

由表3看出,不同处理间叶片数有一定的差异,A1常规施肥处理肥效释放速度较快,叶片发育进程要快于A2;A3、A4相比,前期A4生长较快,后期A3较快,其原因是A3撒施缓释肥造成部分肥料的浪费及流失,造成水稻发育较慢,后期追施穗肥又得到一定的补偿作用;A5~A9相比较,侧深施肥量大的处理前期发育较慢,后期通过分蘖肥和穗肥的追施,发育进程明显加快;A5无速效肥的加入,肥效缓慢释放,发育进程明显慢于其他处理。CK的总叶片数最少,其他处理总叶片数均在14.20~15.30,其中A7总叶片数最多、A3的总叶片数最少,跟前期田间长势发展情况一致。

表3 各处理叶龄Table 3 Leaf age of each treatment

2.3 产量结构分析

表4对不同处理的穗粒结构和理论产量进行比较分析,其中A9的理论产量最高,达10.72 t·hm-2,显著高于其他几个处理,A3的理论产量最低,为10.05 t·hm-2。A2的理论产量高于A1;A4理论产量比A3高。A5~A9的理论产量相比,A9最高,A5最低。

表4 各处理穗粒结构分析Table 4 Grain structure analysis of each treatment

各处理间有效穗数进行对比,A1最高,A3次之,高于其他侧深施肥处理下的有效穗数,这可能是由于侧深施肥的肥效期长,后期对无效分蘖的增长仍然具有一定的促进作用,成穗率较低,这也与表2的成穗率趋势一致;A1高于A2,A3高于A4;A5~A9相比较,A5最高,A7最低。

不同处理间每穗粒数比较,侧深施肥处理的穗粒数普遍高于常规施肥处理,其中A7最高,达130.14粒,A3最低,为112.36粒,再次说明缓释肥不适合面施;结实率也具有同样的规律,其中A9最高,A1最低。

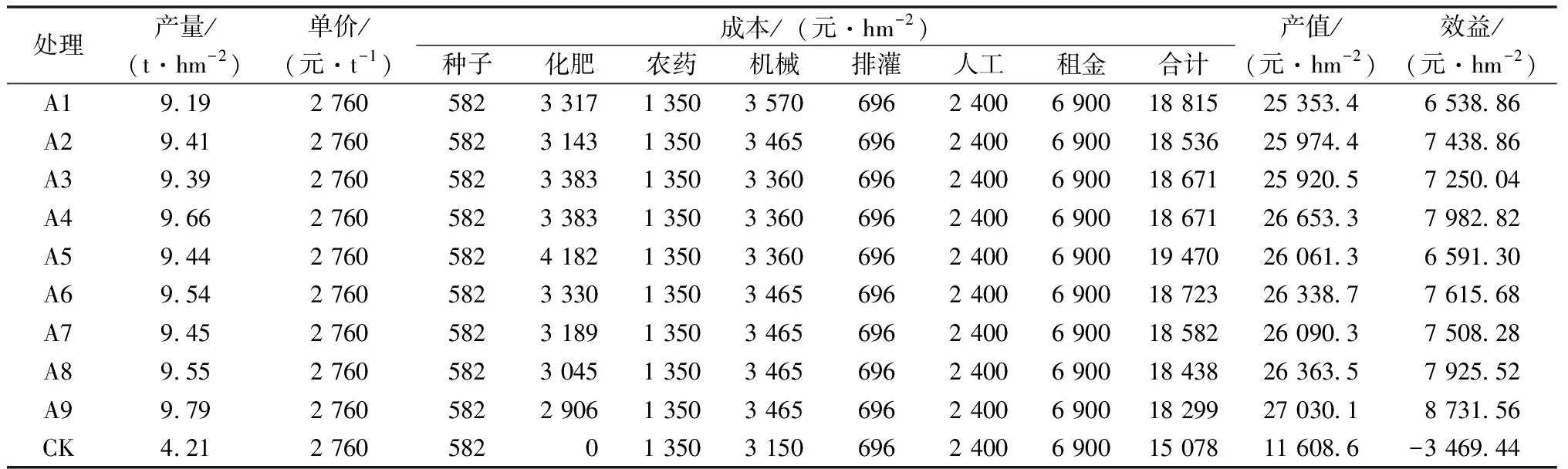

2.4 经济效益分析

通过表5可知,A9的产量与效益均是最高的,A4居第二,A1的产量与效益均是最低的;A2的成本低于A1,产量和效益均高于A1;A3和A4成本相同,但A4的产量和效益均高于A3;A5~A9处理比较,A5的成本是最高的,产量和效益是最低的,很明显一次性施肥的高成本并不能实现高收益,A9的成本是最低的,产量和效益却是最高的。

表5 各处理经济效益分析Table 5 Analysis of the economic benefits of each treatment

3 结论与讨论

已有研究[10-13]表明,侧深施肥方式能显著提高肥料利用率,减少损失,提高产量,此结论在本实验再次得到印证。本研究表明,相同施肥量的前提下,与侧深施常规肥比较,撒施方式肥料释放速度快,流失较多,水稻前期发育快,后期容易肥效不足,产量不及侧深施肥方式。众多研究[14-17]结果中提到,水稻机插同步侧深施缓控释肥具有节本、省工、增效的多重优点,本试验处理A4~A9侧深施缓释肥,在减氮10%、省一次用工的前提下,表现出穗型、结实率、实收产量均高于常规施肥方式A1的效果。主要是由于缓释肥的缓慢释放与速效肥料的共同作用,既避免了浪费,又能满足水稻不同生长时期需肥量,最终实现产量效益双重增长。

本研究显示,基肥用缓控释肥侧深施420 kg·hm-2,分蘖肥追施速效氮肥,穗期施用复合肥的施肥模式,产量效益能达最大。李刚华等[18-20]研究认为,利用水稻的“二黄二黑”生长规律将不同释放模式的肥料组配成的新型缓释肥料,一次性施肥能满足水稻一生氮素的需要。本研究选用的是单一的缓释肥料,用于技术的推广,一次性施肥显然不能满足水稻一生的需要。本试验中的缓控释肥作基肥侧深施、复合肥作穗肥2次施肥模式,产量、效益均居第2,在劳动力紧张的前提下,是一种可以广泛适用于大田的施肥模式。综合试验结果来看,缓释肥合理的施氮量及施肥方式能充分提高肥料的利用率,实现产量效益双增,对于用何种方法、以何种比例将缓释肥与速效肥料混合侧深施,减少施肥用工成本,并且在节本的基础上提高成穗率等研究,有待后续探索。