抽吸取栓术与抽吸结合支架取栓术治疗脑前循环栓塞疗效比较

陈俊臣, 曹文英, 罗燕君, 何婉仪, 朱真真, 彭志强*

1.广州中医药大学,广州 510006; 2.广州市番禺区中心医院脑卒中中心,广州 511486;3.广州市番禺区中心医院康复医学科,广州 511486

前循环大血管脑栓塞起病突然,发展迅速,未及建立侧枝循环,危及生命。当前主要治疗方案包括药物治疗及在药物治疗基础上取栓手术治疗。荟萃研究表明,经取栓手术治疗的患者较单纯药物治疗具有更好的神经功能预后[1]。取栓方式分为抽吸取栓及支架取栓,两种取栓方式的血管再通率没有显著差异,必要时可二者结合进行[2,3]。我国最新指南认为抽吸取栓术科学合理,而支架取栓术被作为血管内治疗的首选方案[4]。抽吸取栓术在减少手术时间上更具优势,具有适应症广、操作简单有效、血管内损伤小及经济效益高等优点,随着近年来取栓技术、取栓耗材的发展,进行抽吸取栓治疗的条件更加成熟;关于取栓方式的选择存在争议[2,3,5,6]。本研究比较抽吸取栓术和抽吸结合支架取栓术在脑前循环栓塞治疗中的临床疗效和安全性,期为临床取栓术式选择提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究对象

收集广州市番禺区中心医院2020 年1 月至2022年6 月诊断为前循环脑栓塞且接受取栓手术治疗的病例进行研究,纳入排除标准参考我国最新版指南[4]。纳入标准:①年龄18~80 岁的急性缺血性卒中患者,影像学检查证实为脑前循环血管闭塞;②脑CT排除颅内出血且术前Alberta 卒中项目早期CT 评分(alberta stroke program early CT score,ASPECTS)≥6分;③患者发病6 h 内接受血管内治疗,或虽为发病6~24 h 行血管内治疗,但经严格影像学评估入组;④患者或法定代理人签署知情同意书;⑤术中影像结合术后心彩超、经食道超声、24 h 动态心电图及发泡试验等检查,病因诊断考虑为脑栓塞的患者;⑥患者发病前mRS 评分≤2 分。排除标准:①严重活动性出血或已知有明显出血倾向者;②严重心、肝、肾等脏器功能不全;③术前影像学检查提示颅内出血或术前ASPECTS<6 分;④根据患者临床表现及检查结果,考虑为大动脉粥样硬化,原位脑血栓形成导致的血管闭塞;⑤患者发病前mRS 评分>2 分。

本研究通过广州市番禺区中心医院伦理审查(PYRC-2022-136)。

1.2 研究方法

1.2.1 分组设计 病例分为抽吸取栓组和抽吸结合支架取栓组,单纯使用抽吸取栓术纳入抽吸取栓组,使用支架取栓术或支架取栓与抽吸取栓结合治疗纳入抽吸结合支架取栓组。

1.2.2 资料收集 ①收集患者人口学资料(性别、年龄)、既往史(高血压病、糖尿病、脑梗死病史等),术前、术毕和出院时NIHSS 评分、术前ASPECTS、术后脑CT 和MRI 检查报告、出院时mRS 评分等。如全麻未醒则患者术毕NIHSS 按序列均值。②收集取栓相关数据,包括手术方式、栓塞病因、取栓后mTICI 评分,记录患者是否接受阿替普酶静脉溶栓、术中全麻、术中替罗非班动脉灌注、球囊扩张、支架置入等治疗操作,根据患者发病时间、动脉穿刺成功时间、血管再通时间等计算发病至动脉穿刺成功、动脉穿刺成功至血管再通时间。如患者醒后卒中无法计算发病至动脉穿刺成功时间,则按序列均值统计。③收集患者随访资料,记录90 d mRS 评分。

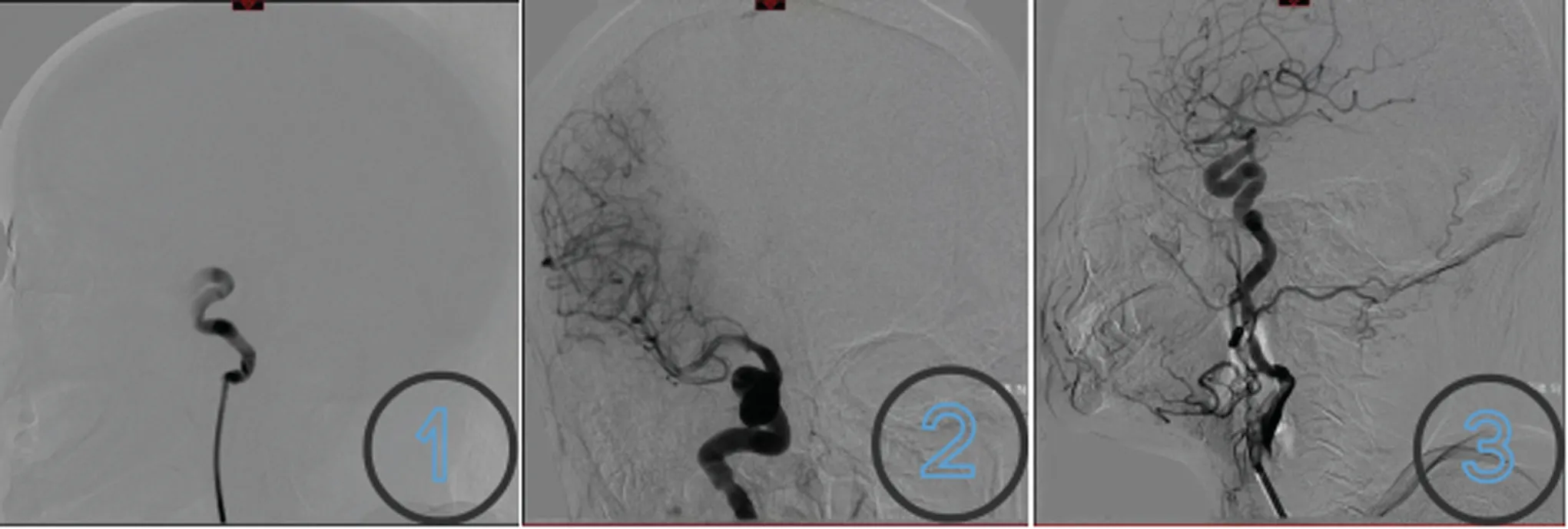

1.2.3 手术流程 签署血管内治疗知情同意书,将患者送入介入室,取仰卧位,常规麻醉、消毒、铺巾,使用鞘管将8F 指引导管或6F Chaperon 指引导管引导至颈内动脉,予肝素化、完成血管造影,使用微导丝(Traxcess 14、Stryker Neurovascular、Ev3)与 微 导 管(Rebar18、Enchron10、headway17、XT-27),有时包括远端通路导管Sofia 组成同轴系统。在抽吸取栓中,使用同轴系统引导Sofia 中间导管至闭塞段,保持导管内负压并小心跟进中间导管行血栓抽吸术。在支架取栓中,微导丝引导微导管穿过血栓达闭塞段远端,如有远端通路导管,中间导管则引导至血栓近端,选 取 支 架(Neurohawk、Solitaire6-30、Solitaire AB、Syphonet 3-25)经微导管释放覆盖血栓,保持负压抽吸行支架取栓。术者根据病情选用抽吸取栓术或抽吸结合支架取栓术,取栓结束后完善血管造影明确血栓情况,复查dynaCT 明确有无出血转化,见图1。

图1 典型病例 患者女,74 岁,术前NIHSS 评分17 分,右侧颈内动脉闭塞,既往心房颤动病史,考虑心源性脑栓塞,急诊行抽吸取栓治疗,动脉穿刺成功到血流再通时间25 min,术毕NIHSS 评分13 分,出院时NIHSS 评分1 分 ①抽吸取栓前影像 右侧颈内动脉眼动脉段以远未见显影 ②第1 次抽吸取栓后影像 见颈内动脉、大脑中动脉血流再通,未见大脑前动脉显影 ③第2 次抽吸取栓后血流再通影像 见右侧前循环全流域显影,mTICI 分 级3 级Fig.1 The patient was a 74-year-old woman who presented with right internal carotid artery occlusion, a preoperative NIHSS score of 17, with a history of atrial fibrillation, suggestive of cardiogenic cerebral embolism.Emergent aspiration thrombectomy was performed. The pre-treatment angiogram (①) showed no visualization of the ophthalmic segment and its distal vessels of the right internal carotid artery. The post-treatment angiogram after the first aspiration thrombectomy (②) demonstrated reperfusion in the cervical and middle cerebral arteries, but no visualization of the anterior cerebral artery. The post-treatment angiogram after the second aspiration thrombectomy (③) showed full perfusion of the right anterior circulation with mTICI grade 3. The time from successful arterial puncture to reperfusion was 25 minutes. The patient's NIHSS score improved to 13 immediately after the procedure, and further decreased to 1 at discharge.

1.3 统计方法

采用SPSS20.0 软件进行统计学分析。计量资料若符合正态分布,采用独立样本t检验,以均数±标准差(±s)表示;若不符合正态分布,选用Mann-Whitney U 秩和检验,以中位数(第一四分位数,第三四分位数)即M(Q1,Q3)表示。四格表计数资料采用Pearsonχ2检验;小样本两组间无序分类计数资料构成比比较采用Mann-Whitney U 检验,以%(n)表示。以P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 基线数据特征

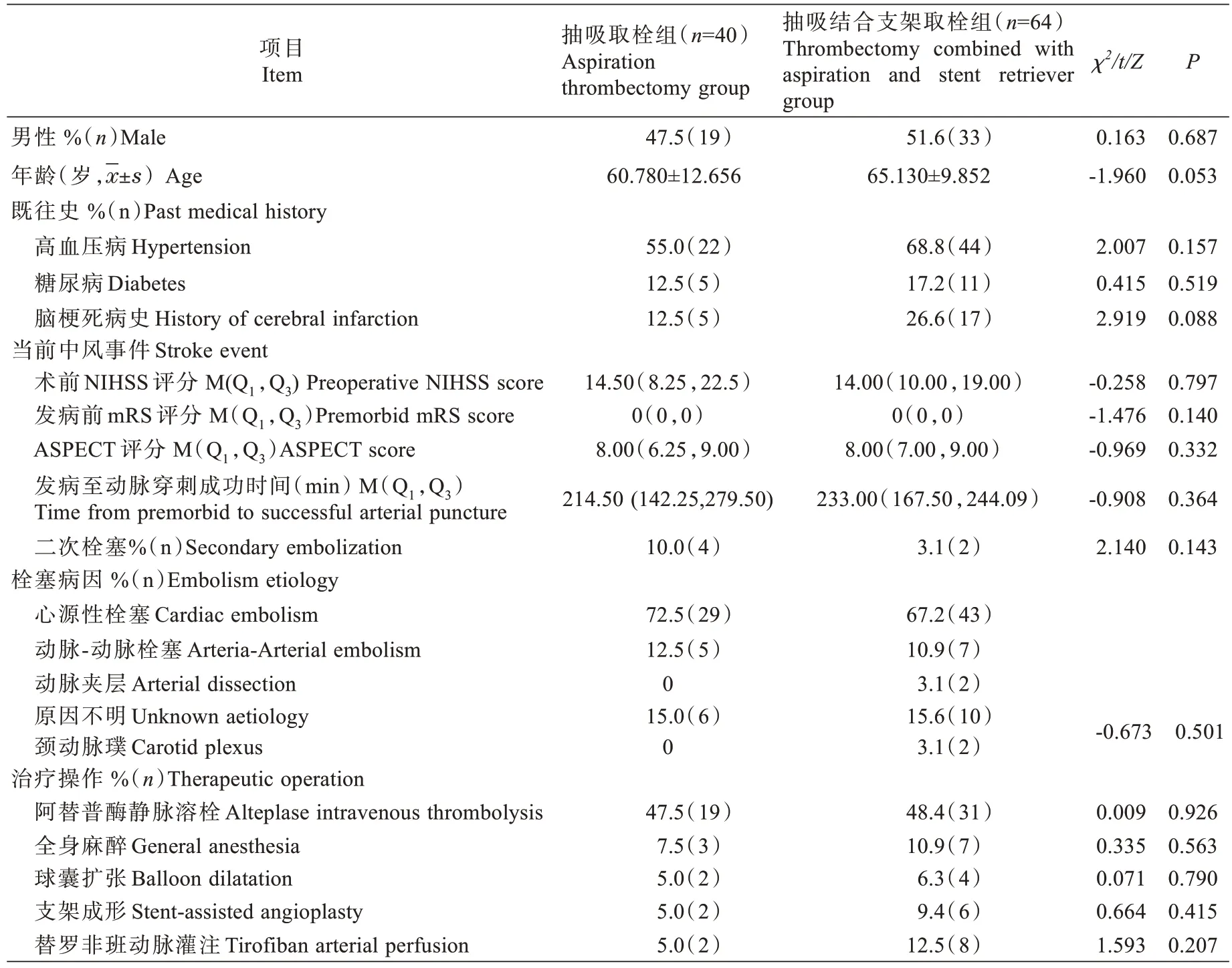

本研究共纳入病例104 例,包括2 例住院期间因二次栓塞接受两次取栓治疗,无入组后退出病例。纳入抽吸取栓组40 例,其中3 例因全麻无法完成术后即时NIHSS 评估,3 例醒后卒中缺失发病到动脉穿刺成功时间,1 例失访缺失90 d mRS 评分;抽吸结合支架取栓组64 例,其中7 例因全麻缺失术后即时NIHSS评分,14 例醒后卒中缺失发病到动脉穿刺成功时间,5 例失访缺失90 d mRS 评分。患者年龄、性别、既往史、当前中风事件、栓塞病因以及治疗操作等基线数据差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 患者临床基线数据Tab.1 Comparison of baseline clinical data between the two groups

2.2 主要疗效指标

患者术毕NIHSS 评分较术前变化抽吸取栓组为6.00(1.00,9.75),抽吸结合支架取栓组为2.00(0,7.00),存在统计学差异(Z=-2.068,P=0.039);出院时NIHSS 评分较术前变化抽吸取栓组为9.50(5.25,15.75),抽吸结合支架取栓组为7.00(1.00,11.00),存在统计学差异(Z=-2.719,P=0.007),见表2。

表2 患者临床疗效指标Tab.2 Comparison of clinical efficacy indexes between the two groups

2.3 次要疗效指标

2.3.1 良好预后率 以mRS 评分≤2 分为良好预后。出院时及90 d 良好预后率抽吸取栓组均优于抽吸结合支架取栓组,差异存在统计学意义,见表2。

2.3.2 血管再通率 以取栓后mTICI 评分≥2b 表明血管成功再通。两组血管再通率无统计学差异,见表2。

2.3.3 围手术期并发症 抽吸取栓组与抽吸结合支架取栓组围手术期并发症情况(表3),差异无统计学意义(P>0.05),两组住院期间均无死亡病例。

表3 患者围手术期并发症%(n)Tab.3 Comparison of perioperative complications between the two groups %(n)

3 讨论

本单中心回顾性研究纳入104 例诊断前循环脑栓塞并接受取栓治疗的病例,结果显示抽吸取栓术对比抽吸结合支架取栓术,能显著改善患者的神经功能缺损情况和预后率。

3.1 抽吸取栓术的临床优势

NIHSS 评分能准确判断缺血性卒中患者神经功能缺损情况,直观有效体现治疗结果。以往研究认为,取栓后mTICI 评分直观反应手术即时疗效,且与患者神经功能结局密切相关,两种术式在血管再通率方面没有显著差异[2,3,7]。尽管抽吸取栓组患者与抽吸结合支架取栓组的血管再通率基本相同,且未发现围手术期并发症发生率的显著差异,但“时间就是大脑”,抽吸取栓术只需较少的取栓操作次数,简单而快捷,不仅减少了反复支架取栓对血管内壁的损伤,还缩短动脉穿刺成功至血管再通时间,带来更好的神经功能改善效果和预后率[7]。抽吸取栓术对比支架取栓术在远期神经功能预后上无明显差异[3],因病情不同而选择个体化的取栓方式也是影响患者神经功能预后的重要因素。

3.2 取栓治疗的个体化方案选择

对于不同病情宜选用个性化治疗方案,比如:在栓塞治疗中抽吸取栓术一次性再通率更高,安全性更好,且针对颈内动脉末端分叉处的栓塞取栓效果更佳[8];对于高NIHSS 评分和颈动脉闭塞的患者,先使用抽吸取栓技术,再根据术中具体情况转换到支架内抽吸取栓可能是更好的选择[9]。对于大脑中动脉M1段的血栓,抽吸取栓术或许更具优势[10];对于大脑中动脉M2 段的闭塞,抽吸取栓术和支架取栓术可能没有显著差异[11];也有研究表明,在前循环的整体闭塞中,抽吸取栓术可能更具优势[12]。关于前循环脑栓塞的针对性研究较少,以上研究没能完全专注于脑栓塞领域,但仍然表达出与本研究相似的个体化治疗经验:针对前循环脑栓塞的血管内治疗,颈内动脉、大脑中动脉M1 段、大脑前动脉A1 段,只要抽吸导管能够顺利到达闭塞段,大都倾向于采用抽吸取栓术;如果闭塞的血管距离较远,如更加细小的M2、A2 段及其远端,可根据患者血管内情况及抽吸导管的材料学条件等具体情况,选择支架取栓术与抽吸取栓术相结合的手术方式。

3.3 抽吸取栓术在栓塞治疗中的解剖学基础

脑栓塞与脑血栓的栓子结构不同,这也是本研究建议采用抽吸取栓术的重要原因。大动脉粥样硬化所导致的大血管闭塞,栓子以白色血栓为主,多由动脉斑块破裂引起的血小板活化聚集引起;而房颤、粘液瘤、卵圆孔未闭等常见脑栓塞病因易产生红色血栓,其主要成分是纤维素和大量红细胞,形成机化与钙质沉积,质地较硬,负荷量较大,与脑栓塞患者的不良预后息息相关,对其采用抽吸取栓术更具优势[4,13~16]。

3.4 抽吸取栓术的发展前景及推广意义

本研究中心为国家高级卒中中心、国家神经介入建设中心,属于区级医院,取栓工作开展、医疗模式环境可以被复制,研究外推性较好。事实上,抽吸取栓术的学习时间更短,更利于小型卒中中心早期取栓工作的开展[17]。目前,国内外关于急性大血管闭塞性脑卒中的血管内治疗临床研究较多,但针对脑栓塞取栓治疗的研究较少,未能很好地体现抽吸取栓术在脑栓塞血管内治疗的作用,本研究具有一定的借鉴意义。此外,随着抽吸导管材料学的进步,以Sofia 导管为代表的大口径远端通路导管等手术器械的发展,抽吸力更强,头端更加柔软,抗打折性、到位性更好,更加贴合血栓,未来的抽吸取栓技术安全性、有效性更高,能使更多的患者获益[18]。

综上,对于前循环脑栓塞患者,抽吸取栓治疗相较对抽吸结合支架取栓术可带来更好的神经功能缺损改善效果及预后率,两者在血管再通率和围手术期并发症发生率方面无显著差异,因此在脑栓塞治疗中更多地使用抽吸取栓治疗是可行的,且随着抽吸导管材料学技术的进一步发展,未来抽吸取栓术的适应症将进一步扩宽,带来更好的临床疗效。