制造业服务化对企业竞争力的影响研究

——基于沪深A股上市公司的经验证据

彭 笑 魏晨娜 凌小倩

新疆财经大学经济学院

0 引言

当前,我国制造业大而不强,关键性技术缺失,发展质量效益不高。消费者对商品的要求不仅仅是拥有或使用,期待以产品为基础的更多服务的体验。随着知识溢出和技术传播,许多制造业企业面临过度饱和、竞争激烈的市场环境,为了实现产品附加服务带来的较高较稳的利润,逐步开始将重心从制造产品和销售产品偏向服务。将服务与制造紧密结合的服务化策略成为我国制造业高质量发展的关键路径,即在产品制造前提供情报和广告宣传,制造中提供接待和操作演示,制造后提供安装和维修服务[1]。《中国制造2025》明确提出了中国制造业服务化转型的总目标。党的二十大报告也指出,构建优质高效的服务业新体系,推动现代服务业同先进制造业融合[2]。先进制造业和现代服务业的出现都是源于社会分工、社会进步与经济发展的专业化需求,在创造需求的同时可以引导消费的开展,加强两业深度融合,对助力高质量发展有重大意义[3]。服务化已成为目前经济发展的重要趋势,是形成制造业企业竞争优势、实现价值提升的关键一步。

制造业服务化的概念由Vandermerwe 和Rada(1988)[4]首次提出,之后一直得到学术界的广泛关注,国内外都积累了较为丰富的文献。国内学者郭跃进(1999)[5]认为,制造业服务化主要表现为以服务优势进行核心产品的营销创新以及制造业企业经营活动向服务业拓展两个方面,它们都在核心产品的基础上促进产品销售及产品价值增值。刘继国(2008)[6]进一步界定了制造业服务化的概念,划分为投入服务化与产出服务化,投入服务化是指逐步增加服务要素在制造业的全部投入,产出服务化则是逐步提升服务产品在制造业的全部产出中的地位。随着科技的不断进步,徐振鑫等(2016)[7]总结制造业服务化,他提出制造业服务化是随着现代科技的发展,制造企业开展制造业产品服务,由产品型制造转变为服务型制造的过程。

对于制造业服务化的经济效应,一些学者对制造业服务化与企业经营绩效的关系进行考察。陈漫和张新国(2016)[8]提出,嵌入式服务化对制造企业的经营绩效的提升有显著作用,混入式服务化并不能提升制造企业的经营绩效。肖挺(2018)[9]研究发现制造业服务化企业相对于非制造业服务化企业,没有在绩效上取得明显优势,在服务化初期更容易陷入“制造业服务化-利润陷阱”,服务化成熟后,促进企业利润率以及销售收入。赵艳萍等(2021)[10]基于产业环境视角研究发现中国制造业服务化与企业绩效存在倒U 形关系,服务化中期时出现拐点。部分学者的观点完全不同,王丹和郭美娜(2016)[11]提出制造业服务化不能促进企业盈利能力,存在许多影响制造业企业服务化发展的因素。还有一些学者考察制造业服务化对企业竞争力的影响,企业的竞争力反映企业价值、企业发展潜在能力和综合水平,与生产范畴的生产效率和财务范畴的企业绩效有所不同。简兆权和伍卓深(2011)[12]提出企业如何向价值链两端拓展和延伸,制造业服务化成为重要途径,目的是丢弃OEM(代工生产)的价值链低端环节,延伸到ODM(代工设计)阶段和OBM(自主品牌)阶段,最终实现IBM(国际品牌)阶段,提高企业国际竞争力。刘斌等(2016)[13]发现制造业投入服务化对中国企业出口“二元边际”的优化有重要影响,有效促进企业出口由“量变”演化为“质变”,提升中国产品的竞争力。罗彦等(2021)[14]基于企业加成率视角,发现促进制造业投入服务化能够增强企业竞争力。

综上,学者们围绕制造业服务化的内涵以及经济效应展开大量的研究,为本文探究制造业服务化对企业竞争力的影响奠定基础。企业竞争力的表现形式与制造业服务化的目标一致,制造业服务化过程能够合理配置企业的资源,推动全球价值链的攀升。目前我国生产性服务业发展已取得巨大进步,第二产业生产总值被第三产业赶超,实际的制造业服务化水平仍旧很低,制造业服务化能否提升企业竞争力需进一步检验。本文将以沪深两市服务型制造企业为样本,重点探究中国制造业服务化对企业竞争力的影响,分析企业异质性对两者关系是否存在影响。

1 机制分析

制造业服务化是指制造业企业将服务融入制造,从简单的产品制造,转变为提供“产品+服务”包的运营模式的过程。实际上,制造业服务化是企业为了适应市场环境,主动参与转型升级,提升企业价值和实现长期发展的经营战略。对企业来说:

1)制造业服务化在原有基础上寻求新的市场机会,对企业资源配置的优化,降低生产销售环节外的交易成本,提升企业的创收能力,获取竞争优势[15]。

2)制造业服务化能够加强顾客的情感黏性和忠诚度,建立和维持与顾客的关系。收入水平的提高和消费者结构的变化使得顾客不再满足于单一的产品制造和销售,越来越重视购买产品过程中的体验与服务。服务化有利于滋生顾客对企业的情感黏性,产生密切联系,建立企业形象,提高企业的市场竞争力[16]。

3)制造业服务化能够提升企业的增加值率,促进企业转型升级。现阶段,随着中国企业“走出去”步伐加快,国内企业逐步从代工生产的低端价值链向设计、品牌等高端的价值链演变[17],企业不再被动接受生产,掌握更多主动权,提升企业潜在发展能力和竞争力,推动整体经济的转型升级。

服务化转型并非一日之功,在转型过程中往往会碰到意料之外的难处,付出的投入可能不会带来预期的回报,快速达到价值增值目标并不现实,反而有可能过于激进,造成企业破产。在企业的不同生命周期阶段,企业具有不同的内部环境,形成不同的战略目标、战略需求、组织特征等[18]。服务化战略的选择面临着企业生产经营方式的转变,同时需要企业对内部组织结构作出巨大调整,既要承担成本上升的风险,也要做好无法获得预期回报,造成服务化之后的制造企业的竞争力相比于传统制造业反而更弱的准备。

基于现有文献的研究,本文认为制造业服务化对企业竞争力的影响存在两个阶段。第一阶段,即服务化的初级阶段。本阶段处于对服务化的探索阶段,除单纯的产品业务外,提供一些安装、配送、维修等基本服务,此时附加的服务业务只是为了销售产品,对企业而言并不是主要利润来源。消费者把这种服务视为购买商品时的附加产品,一般情况下部分爱好新奇的消费者才有可能特地购买这种服务[19]。在这一阶段,企业的投入与产出不平衡,企业的绩效可能下降。一些制造业企业在向服务化转型过程中会出现重心过度偏移,核心产品自身的销售被忽略的情况,导致企业销售收入减少。企业为进行服务化转型,会采用改变营销战略,重新调整和配置资产和劳动力等方式开拓新市场[20]。在此过程中,不同企业文化、技术水平及管理模式可能会导致整合困难,人员流失,企业面临一定的财务压力,使得企业竞争优势减弱。第二阶段,制造业企业顺利通过磨合期,迈入成熟阶段,企业在充分掌握消费者偏好后,开始重视市场反应和消费者需求,生产更多高质量产品,加强消费者对企业的认可度,提高企业对市场的敏感度,实现企业价值提升。知识、技术等要素不断投入生产过程,形成生产优势,企业合理分配制造与服务环节的资源,提升资源整体的利用效率,通过分工专业化、技术外溢等方式加强企业竞争力。

2 研究设计

2.1 样本选取与数据来源

本文所需数据主要来自两个部分,行业层面数据来源于《中国工业统计年鉴》,企业层面数据以2012-2021 年中国沪深A股上市制造业企业数据作为研究样本。相关原始数据主要来自Wind 数据库和CSMAR 国泰安数据库,同时对企业样本进一步合理筛选,剔除标记有ST 和*ST 的高风险上市公司,剔除数据严重缺失的企业,剔除样本期间破产、倒闭的企业。对于部分缺失数据,本文采用插值法进行补齐。经过整理和完善,最终得到459 家企业共4 590个观测值的面板数据。

2.2 变量测度与说明

2.2.1 被解释变量

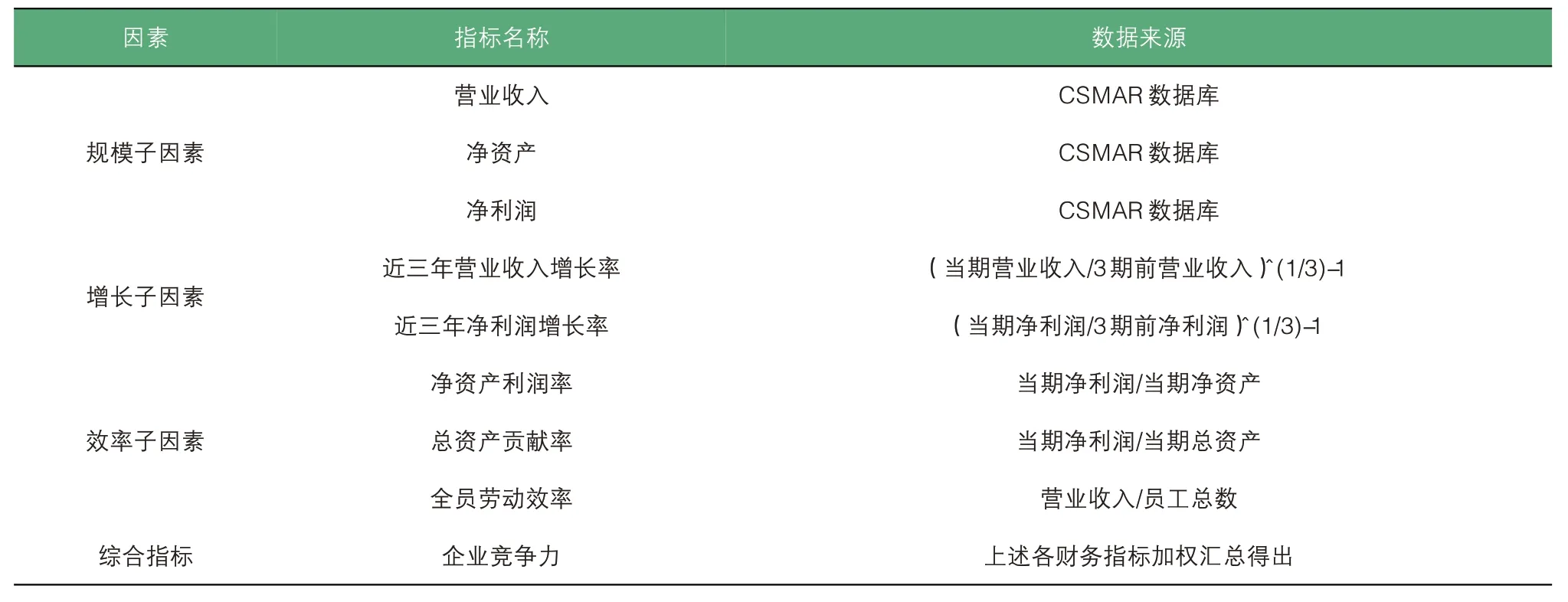

企业竞争力。目前衡量企业竞争力的主要有企业价值、企业利润率、市场占有率等指标,都存在一定的合理性,部分指标与企业服务化之间的关联性较弱,可能无法准确地测算企业的竞争力。本文借鉴金碚(2003)[21]、盛安琪(2018)[22]等的方法,对相关指标进行调整处理后衡量企业竞争力,具体评价指标体系如表1所示。

表1 企业竞争力评价指标体系

2.2.2 解释变量

制造业服务化。制造业服务化的主要衡量方式是服务收入占总收入的比例,但由于企业年报中没有显示服务收入的直接数据,本文采用年报中其他业务收入近似代替服务收入[7]。因为在选择企业过程中已剔除无服务业务的企业,选取的企业的其他业务收入大多涵盖服务收入,不会存在较大误差。

2.2.3 控制变量

除服务化外,企业竞争力同时受到多种因素的影响。为了减少干扰,降低误差,基于现有文献的研究,引入企业年龄、企业规模、资产负债率、资产报酬率作为控制变量。

各变量具体说明见表2。

表2 变量说明

2.3 计量模型设定

为检验制造业企业服务化对企业竞争力的影响,建立如下模型:

式(1)中,compit代表i 行业t 年度的企业竞争力,serit为企业服务化,Xj,it表示第j 个控制变量,εit代表残差,为观察二者之间是否存在非线性关系,加入企业服务化的平方项。

3 实证结果及分析

3.1 描述性统计

由表3 可以看出,企业竞争力的最大值为0.179,最小值为0.009,标准差为0.025,说明制造业企业竞争力在不同年份、不同企业之间存在较大的差异。服务化的最小值为0.000 2,最大值为0.264,标准差为0.039,说明不同制造企业的服务化进程不一,经营结构和对服务业的重视程度存在明显差异。

表3 变量描述性统计

3.2 回归分析

通过Hausman 检验发现,固定效应模型更为适宜,本文采用固定效应模型进行回归分析,回归结果如表4 所示。列(1)为未加入控制变量的回归结果,制造业服务化的一次项回归系数在1%的水平上显著为负,二次项回归系数显著为正。列(2)为加入控制变量后的回归结果,制造业服务化的一次项回归系数在1%的水平上显著为负,二次项回归系数在1%的水平上显著为正,说明制造业服务化与我国制造业企业竞争力之间呈现显著的U 形曲线关系,随着服务化水平的提高,制造企业竞争力呈现先下降后上升的趋势。控制变量中,企业规模、财务杠杆、资产报酬率与企业竞争力显著正相关,说明规模越大、财务杠杆越高、资产报酬率越高的企业竞争力越大。

表4 基准回归结果

3.3 异质性分析

上文分析制造业服务化对企业竞争力的整体影响,企业异质性对服务化作用的发挥可能存在影响,因此,本部分从企业所有制类型和企业规模两方面进行了异质性分析。

3.3.1 企业所有制类型

根据企业所有制类型的不同,本文区分国有企业和非国有企业并作了异质性分析。表5的第(1)列和第(2)列结果显示,非国有企业的一次项估计系数为-0.106,在1%的水平上显著为负,二次项估计系数为0.369,在1%的水平上显著为正,总体上仍然呈现U 形曲线的结果,国有企业的一次项估计系数为负,二次项估计系数为正,不显著。这表明,相对于国有企业,制造业服务化对非国有企业竞争力的影响程度更深。可能的原因是,国有企业内部制度受到国家的宏观调控,在许多方面无法保证完全市场化,同时其拥有特殊的融资渠道、产业政策和政府补贴,从而能够得到许多非市场竞争的优势[23]。此外,国有企业的经营目标并不是利润最大化,通常是国家调节经济,这些原因都有可能使得服务化对国有企业而言并无太大作用。而非国有企业以营利为目的,追求最大利润,拥有运营灵活、决策可控、营销活跃等治理结构上的优势,可以通过服务化完善企业生产投入结构,合理配置资源,进一步增强企业竞争力。因此,非国有企业想要满足消费者的差异化需求,扩大市场份额,率先在行业中占得发展先机,推动高水平服务化发展不失为一种有效的选择。

表5 异质性分析结果

3.3.2 企业规模

根据企业规模的不同,本文区分大规模企业和中小规模企业并作异质性分析。由于沪深A股上市公司均是大规模企业,将样本分为大规模企业组和中小规模企业组,以企业规模的平均值为分界点,把高于平均值的企业划分为大规模企业组,把低于和等于平均值的企业划分为中小规模企业组。

表5 的第(3)列和第(4)列结果显示,大规模企业的一次项估计系数为-0.076,在5%的水平上显著为负,二次项估计系数为0.402,在1%的水平上显著为正,总体上呈现U 形曲线的结果,中小规模企业的估计系数也均通过显著性检验,相比之下,大规模企业的系数更大。说明制造业服务化对大规模企业的影响更大,对中小规模企业的影响更小。可能因为规模较大的企业往往具有科学的管理模式、丰富的人力资本以及畅通的融资渠道等优势[22],更有利于发挥规模效应,提升企业竞争力。

3.4 稳健性检验

3.4.1 替换被解释变量

为检验上述结论是否稳健,本文使用企业营业收入增长率作为企业竞争力的度量指标再次进行回归,回归结果如表6 列(1)所示,与前文研究结论基本一致。

表6 稳健性检验

3.4.2 剔除直辖市影响

在我国,直辖市较为特殊,经济实力普遍高于其他城市,制造业企业服务化水平和竞争力水平可能较为领先。本文剔除北京、天津、上海、重庆四个直辖市的所有样本后再次进行回归,回归结果如表6 列(2)所示,制造业服务化与企业竞争力之间的U形曲线关系依然存在。

4 结论与政策建议

4.1 结论

本文从微观企业的角度出发,以2012-2021年我国沪深A 股上市的制造业公司为样本,分析了制造业服务化对企业竞争力的影响,实证分析发现:

1)制造业服务化与企业竞争力之间存在显著的U形关系,即先下降后增长的趋势

制造业企业在进行服务化初期,由于服务化业务的开展,投入与产出不平衡,内部矛盾更加激烈,企业竞争力下降。管理者应及时意识到U 形关系的影响,保持镇静,继续拓展服务化业务,在企业深入业务的过程中,产出与投入之间的距离将逐步缩减,企业竞争力的下降达到转折点,实现质的提升。

2)对不同所有制和不同规模的企业,服务化对企业竞争力的影响存在显著差异

制造业服务化对非国有企业竞争力的影响明显高于国有企业,对大规模企业的影响高于中小规模企业。

4.2 政策建议

1)战胜服务化转型难关,助推服务业与制造业融合

我国制造业从简单的生产销售到增加附加服务需要一定时间,企业应该稳定心态,根据自身发展情况和经营结构逐步开展服务化业务,开拓新市场,提升企业竞争力。将重心向产品信息、金融等服务偏移,提高产品质量和服务质量,激发国内市场对高端产品和服务的需求,畅通国内大循环的同时提升制造业整体在国际循环中的竞争优势,有效实现“双循环”。

2)加大研发资金投入力度,推进企业技术创新

创新能力是企业面对市场变化和激烈竞争压力时的重要解决方案,能够有效促进企业竞争力的提升。要增加企业的研发投入,解决研发设计和技术创新等难题,将信息技术和高科技知识合理融入制造与服务各个环节,推动制造业企业的服务创新,创造高端产品、高端服务的新优势,提高企业的创收能力,有效实现制造业服务化对企业竞争力的积极作用。

3)培养优秀人才,完善可持续发展的企业服务化体系

制造业服务化转型的过程是价值创造的过程,需要优秀人才的协助,人才是实现企业战略目标和持续发展的首要资源。企业应完善服务化相关的管理和教育体制,培育适合企业自身发展的服务人才,建设拥有自主知识产权、先进科技成果的高层次人才团队,有效用于研发设计、技术创新、品牌等价值链高端环节,促进制造与服务的相互融合,创造更多的价值。