传统与新型基础设施投资如何推动经济增长

杨思涵 佟孟华 艾永芳

[摘 要] 文章基于1997—2020年中国31个省、自治区、直辖市的面板数据,实证检验了政府主导的基础设施投资的经济效应,探究传统和新型基础设施投资对经济增长的影响。研究发现:第一,传统基础设施投资和新型基础设施投资相互依存、互为约束、共促增长。二者均能够显著提升全员劳动生产率,但剥离了传统基础设施投资的影响后发现,基本新型基础设施投资对经济增长的促进效应远大于传统基础设施投资。第二,地区的区位优势、人力资本、社会资本、贸易比较优势和地理位置对基础设施投资的经济效应具有异质性影响,低房地产价值、低人力资本水平、低转移支付水平、低贸易程度地区和东中部地区从基础设施投资中获益更多。第三,从需求结构、供给结构和效率结构三重升级的角度进行机制分析发现,传统基础设施投资能够推动供给结构升级,但会阻碍需求结构升级,同时对效率结构升级不具有显著影响;而新型基础设施投资能够推动需求结构、供给结构和效率结构三重升级。第四,传统基础设施投资的经济促进作用更加持久稳定,但作用程度较为平缓,新型基础设施投资的经济促进作用则更加快速显著,但作用期较为短暂且不稳定。文章就传统和新型基础设施投资对经济增长影响的比较分析,丰富了基础设施投资的相关研究,为助力中国经济调结构、转方式、促增长提供了一定的理论支持和经验证据。

[关键词]传统基础设施投资;新型基础设施投资;经济增长

[中图分类号] F283;F49[文献标识码] A[文章编号] 1673-0461(2024)02-0062-14

一、引言

基础设施是所有政府、企业和居民进行经营和生活的共同物质基础,是城市经济运行的重要支撑,更是物质生产和劳动力再生产的必备条件。2021年3月,十三届全国人大四次会议表决通过的“十四五”规划和2035年远景目标纲要指出,要“统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设”,打造现代化基础设施体系。中国的基础设施投资总额逐年上升,由2003年的146万亿元增加至2021年的1874万亿元,成为托底经济稳增长的关键。不同的是,虽然2021年的基础设施投资占比较2020年增长04%,增速平缓,但是新型基礎设施投资得到明显加强,其中,高技术产业投资增长173%,快于全部投资122%。传统基础设施建设主要包括铁路、公路、机场、港口、水利设施等建设项目,而以科技研发、数字化和信息网络为核心的新型基础设施建设,一方面,在传统基础设施的基础上叠加数字化场景,加强传统基础设施连接政府、企业和个人的能力,释放多元化、全方位、全链路的应用潜能,为信息技术扩散至外部市场和改造产业提供平台,助力经济平稳均衡增长;另一方面,统筹推动传统基础设施和新型基础设施建设能够清晰和完善需求侧管理、供给侧改革和效率结构升级对经济增长的拉动作用,打通国内国际双循环的脉络,更好地应对中等收入陷阱、人口红利下降和经济脱碳的挑战。那么,投资传统基础设施和新型基础设施对经济增长分别具有什么影响?又是否会通过升级需求结构、供给结构和效率结构促进经济增长?

基于以上背景,本文聚焦于传统基础设施和新型基础设施投资对经济增长影响的比较分析,并尝试讨论两者

通过需求结构、供给结构和效率结构的三重升级对经济增长的作用机制。不同于以往研究,一方面,我们将经济增长定义为长期高质量地提升全员劳动生产率。中国经济发展的突出特征在于经济增长的稳定性,其核心是实现全员劳动生产率增长“高于GDP增长”,创造较高的经济效益和人民生活水平。在经济下降周期的背景下,无论是采取微观市场调节还是宏观政府调控的政策手段,其最终目标仍旧在于长期高质量地提升全员劳动生产率,实现经济稳定增长。另一方面,我们将基础设施投资分为传统基础设施投资和新型基础设施投资,并进一步将新型基础设施投资分为基本新型基础设施和广延新型基础设施投资,强调政府主导的传统基础设施投资和新型基础设施投资之间相互依存、互为约束、共促增长的经济效应。其中,基本新型基础设施侧重于与传统基础设施相结合的数字通信基础设施,而广延新型基础设施则侧重于社会保障和服务基础设施。具体地,首先,以1997—2020年中国31个省份(未包含港澳台地区)的面板数据为研究样本,利用工具变量法进行估计,比较传统基础设施投资、基本新型基础设施投资和广延新型基础设施投资对全员劳动生产率的作用效应,分析其对经济增长的影响;其次,探究地区间的区位优势、人力资本、社会资本、贸易比较优势和地理位置在这一过程中的异质性影响;再次,剖析传统基础设施投资和新型基础设施投资究竟是如何通过推动需求结构、供给结构和效率结构三重升级实现高质量的宏观经济效益,进而明确基础设施投资对经济增长的作用机理;最后,分析传统基础设施投资和新型基础设施投资对未来经济增长的持续作用,进一步清晰基础设施投资在长期经济稳定增长中的重要贡献。本文就基础设施投资对经济增长影响的比较分析,丰富了基础设施投资的相关研究,为助力中国经济调结构、转方式、促增长提供了一定的理论支持和经验证据。

二、文献综述

内生增长理论中生产函数的界定通常将一部分资本作为投资返回到经济中,形成一个支持长期经济增长的投资反馈回路[1],由此,投资对于长期经济增长的重要性可见一斑。基础设施建设的孕育期长、寿命长、关联锁定效应强,对其投资需要进行严密的顶层设计和长久规划,而企业和私人投资往往追求自身利润最大化,因此基础设施投资仍需以政府为主导。大量的实证研究主要关注基础设施投资对长期经济增长的内在激励机制[2-4]。从现有文献来看,基础设施投资的经济增长效应主要体现在需求结构、供给结构和效率结构的三重升级,共同促进经济均衡充分发展,具体来说:

其一,从需求结构升级的角度来看,主要表现为扩大内需,推动居民消费多样化、优质化和低碳化,最终作用于需求侧管理。从消费者福利的角度出发,有研究认为传统基础设施投资的增加延长了消费者的预期寿命,改变消费者的跨期消费偏好和投资模式[5],为商品交换提供物质渠道,丰富了消费者的选择;但与此同时,传统基础设施投资也导致一定程度的交易摩擦,譬如,买卖双方因距离而产生巨大的冰山运输成本,因信息不对称而产生垄断、欺诈等市场行为[6],优越的交通可达性在提升当地企业利润的同时,也使得住房价值资本化[7],这些都限制了消费者需求的扩张,降低市场效率和消费者福利,不利于长期经济平稳增长。而新型基础设施投资降低了消费实物的倾向,一定程度上消除了在生产、消费和服务过程中产生的环境污染,扩展传统基础设施的空间可达性,满足当地和异地居民日益增加的消费需求,推动需求结构向多样化、优质化和低碳化延伸。

其二,从供给结构升级的角度而言,主要表现为加快产业智能化进程,扩大劳动成本和运输成本优势,最终作用于供给侧改革。传统和新型基础设施投资均具有规模经济效应和网络外部性[8]。具体而言,传统基础设施投资实现了人员、资源、服务和货物在空间上的再分配,缓解了当地要素禀赋的约束,增加了某地区商品市场和劳动力市场的准入机会,降低了国内和国际贸易的劳动成本和运输成本,影响了贸易模式。但与此同时,也使经济发展更加依赖于空间结构,限制供应链的管理和升级,导致集聚潜力无法实现最大化。FABER[9]的研究表明,国道主干线建成通车后,沿线地区的GDP增速相对于非沿线地区有所下降,工业产出增速也相对放缓。可见,传统基础设施投资在一定程度上具有负向经济效应。而新型基础设施投资一方面允许企业进入异地市场参与竞争,缓解了寡头、垄断等不完全竞争行为导致的市场失灵和经济放缓;另一方面推进传统基础设施向信息化和数字化转变,深化机器赋予人和人操作机器的程度。在生产分工中,现代化技术作为新的生产要素直接进入生产流程、装配环节和运输过程,取代部分低技能劳动力,使得原本低产值的生产和运输环节创造出更高的收入,从而降低单位人工成本和运输成本[10],在提高产业智能化和数字化进程的同时,增加制造业产能占比。

其三,从效率结构升级的角度来说,表现为正确处理基础设施投资与要素重组和再配置之间的关系,最终作用于效率变革。从推动技术创新的角度出发,一方面,传统基础设施投资中的交通基础设施投资可以促进知识和技术的空间溢出,影响当地和邻地的经济增长,而新型基础设施投资如通信基础设施投资等,通过信息交换和扩散影响企业和家庭可获得的知识总量,具有正向的空间溢出效应和网络外部性[11-12];另一方面,传统基础设施投资能够促使政府和企业在成熟技术的基础上进行增量式、渐进式创新,而新型基础设施投资则主要表现为新兴产业的颠覆性创新[13]。从要素市场化配置的角度出发,首先,传统和新型基础设施投资均能够大幅降低贸易成本,迫使生产率较低的企业退出,将市场份额重新分配给生产率较高的企业,实现资本要素的整合和再配置,进而提高经济体的总体生产率[14]。譬如,交通基础设施投资可能导致自给农业向商业农业转变,增加高收入作物的产量,减小低收入作物的产量[15]。其次,与传统基础设施投资不同,新型基础设施投资更倾向于提高高技能劳动者的就业概率,减少部分低技能劳动者的工作岗位,实现劳动要素的整合和再配置。然而,部分研究表明低技能劳动者的就业机会也在上升,只不过被高技能劳动者就业的更大增长所覆盖[16]。最后,新型基础设施投资的经济增长效应只有与人力资本投资互补,即资本和劳动要素合理匹配时,才会通过“干中学”产生高质量的宏观经济效益,实现经济增长[17]。MACK和FAGGIAN[18]的研究表明,宽带通信仅在人力资本或者高技能劳动者集中的地区具有积极影响。相较而言,并未有研究发现传统基础设施投资存在这种现象。可见,基础设施投资通过资本和劳动要素的整合和再配置,实现效率结构升级,推动经济平稳增长。

综上所述,传统基础设施投资和新型基础设施投资作为国民经济投资中不可或缺的基础部分,对居民消费需求的扩张、智能化导向的产业优化、资本与劳动要素的整合和再配置,最终都通过基础设施投资引致的需求变革、供给变革和效率变革作用于经济的平稳增长。大量学者认为,传统基础设施建设是短期稳增长的基石和未来经济发展的基础,而新型基础设施建设则是长期经济增长的新动能[19-20]。要想实现长期经济稳定增长,应统筹推进传统基础设施投资和新型基础设施投资,不可偏废其一。

以上文献为深入理解基础设施投资与经济增长之间的关系提供了丰富而深刻的见解,但仍有遗憾之处:其一,基础设施投资的经济效应是一个经典的话题,当前学术界对于基础设施投资的研究主要集中在以交通基础设施为首的传统基础设施投资上,对于政府主导的新型基础设施投资的探讨尚未完善;其二,目前大多数文献局限于单类基础设施投资的剖析,少有的几篇文献也仅从以通信基础设施为例的新型基础设施投资的角度进行论述,而尚未有文献对不同类型的基础设施投资进行比较分析。

与既有文献相比,本文的边际贡献主要有如下三点:第一,深化了對政府主导的基础设施投资与经济增长关系的认识。传统基础设施投资和新型基础设施投资并非非此即彼的关系,它们之间相互依存、互为约束,共促增长。第二,挖掘基础设施投资如何通过区位优势、人力资本、社会资本、贸易比较优势和地理位置的异质性影响经济增长,丰富关于基础设施投资影响因素的文献。第三,从需求结构、供给结构和效率结构的角度对基础设施投资经济效应的作用机理进行了深入分析,明确了传统基础设施投资和新型基础设施投资影响经济增长的中间机制,为正确处理好基础设施投资与经济稳定增长之间的关系提供政策建议。

三、实证策略、变量与数据

(一)实证策略

根据文献综述部分的讨论,我们将基础设施投资分为传统基础设施投资和新型基础设施投资两种类型,并进一步将新型基础设施投资分为基本新型基础设施投资和广延新型基础设施投资。为考察政府主导的基础设施投资对经济增长的影响,构建基准模型如式(1):

ljccit=β0+β1lnjsccit+β2control+λi+μt+εit(1)

式(1)中,下标i表示省份,t表示年份。具体地,本文的地区样本是中国31个省,自治区、直辖市(未包含港澳台地区)。t的取值范围是1997—2020年,观测期始于1997年是因为中国电信于1997年开始面向个人用户提供拨号上网服务,意味着新型基础设施建设开始作用于经济增长;止于2020年是因为绝大多数变量目前只能获得截止到2020年的数据。ljcc为经济增长;lnjscc为基础设施投资,包括传统基础设施投资(lnctjj)、基本新型基础设施投资(lnjbxjj)和广延新型基础设施投资(lngyxjj);control为一组控制变量;λi为省份固定效应,μt为时间固定效应,εit为随机误差项。

(二)变量和数据

1被解释变量

经济增长(ljcc):本文采用各省份的全员劳动生产率测度经济增长。全员劳动生产率为国内生产总值(GDP)与全部从业人员数的比值,能够客观反映全体劳动者的平均生产效率。国内生产总值采用GDP平减指数以1997年為基期进行平减。全员劳动生产率增加,表示经济增长,反之亦然。

2解释变量

基础设施投资(lnctjj、lnjbxjj、lngyxjj):参考郭凯明和王藤桥[19]的研究,本文将基础设施分为传统基础设施和新型基础设施,并进一步将新型基础设施分为基本新型基础设施和广延新型基础设施。考虑到私人投资占比较小,因此,分别采用不含私人投资的基础设施投资存量加以衡量。

(1)传统基础设施投资存量(lnctjj)。先求出“交通运输、仓储和邮政业”“电力、热力、燃气和水的生产和供应业”“水利、环境和公共设施管理业”三个行业的固定资产投资(不含农户)之和占全社会固定资产投资的比重作为基础设施投资占总投资的比重,再将这一比重乘以资本形成总额得到基础设施投资流量,最后取年折旧率为10%,采用永续盘存法计算传统基础设施投资存量。固定资产投资额和资本形成总额均根据固定资产投资价格平减指数,以1997年为基期进行平减。此外,由于农户的固定资产投资占全社会固定资产投资的比重很低,且不含农户的固定资产投资数据更易获得,因此采用不含农户的固定资产投资进行计算。

(2)基本新型基础设施投资存量(lnjbxjj)。在上述三个传统基础设施建设行业的基础上,纳入“电信、广播电视和卫星传输服务业”“互联网和相关服务业”和“软件和信息技术服务业”,取年折旧率为9%,计算基本新型基础设施投资存量。

(3)广延新型基础设施投资存量(lngyxjj)。在上述六个基本新型基础建设行业的基础上,纳入“公共管理、社会保障和社会组织”“卫生和社会工作”“教育”“文化、体育和娱乐业”和“科学研究和技术服务业”,取年折旧率为9%,计算广延新型基础设施投资存量。由于中国新型基础设施建设七大领域中的特高压、新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城际轨道交通三个领域的投资额主要体现在传统基础建设的行业中,因此,基本和广延新型基础设施投资的计算均在传统基础建设行业的基础上进行延伸。

3控制变量

本文控制了若干对经济增长产生影响的变量,包括人口年龄结构、就业密度、科技发展水平、产业结构、投资率、金融发展水平、对外开放程度和市场化程度。人口年龄结构(zdr)捕捉了经济增长所需的自然人口条件和禀赋变化,为各省份的总人口抚养比;就业密度(pjob)反映了实际有效就业的程度,为就业人口占总人口数的比重;科技发展水平(ppatent)为每万人拥有的专利授权数量;产业结构(third)用第三产业增加值占GDP的比重表示;投资率(investr)为固定资产投资与GDP的比值,其中,固定资产投资和GDP分别采用固定资产投资价格平减指数和GDP平减指数以1997年为基期进行平减处理;金融发展水平(findvp)用年末金融机构存贷款余额占GDP的比重测度;对外开放程度(open)用进出口总额(根据当年的平均汇率折算成人民币计价)占GDP的比重表示;市场化程度(market)采用樊纲等[21]的市场化指数表示。由于本文使用的是年度面板数据,因此引入滞后一期的全员劳动生产率(ljcc1)作为初始水平的度量。

4中介变量

本文从需求结构、供给结构和效率结构三重升级的角度进行机制分析。其中,需求结构升级主要体现在刺激居民的优质消费需求上,供给结构升级体现在提高产业智能化程度和降低成本(劳动成本和运输成本)两方面,效率结构升级主要体现在促进劳动力的空间再分配和人力资本和物质资本有效匹配两方面。居民消费需求(xfxq)采用交通通信消费支出、教育文化娱乐消费支出和医疗保健消费支出占居民总消费支出的比重测量;产业智能化程度(cyznh)参考杨飞和范从来[22]的研究,采用投入产出表中各省份信息传输、计算机服务和软件业投入到各行业中间投入品总额占增加值总额的比重进行衡量;劳动成本(ldcb)采用职工平均工资的对数表示;运输成本(yscb)借鉴FLEISHER等[23]的做法,将选定省份与其余任意一个省份的运输线路(公路、铁路和内河航道)里程加总后,除以这两个省份的行政面积加总;劳动力再分配(lnpopmove)参考高琳[24]的研究,使用“人口普查”中分省“按现住地、离开户口登记地时间分的户口登记地在外省人口数”下的外省流动总人口数的自然对数表示;人力资本和物质资本无效匹配(jh)参考杨思涵和佟孟华[25]的研究,采用各省份创新人力资本与技术应用的交互项进行刻画,其中创新人力资本为高素质人才在研发部门就业的比例,用科研人员中大学及以上学历占比表示,技术应用为对已有技术消化吸收或结合当地禀赋进行小范围改造后的直接成果,用当年外观设计专利授权量占总申请量的比例表示。

以上变量的数据主要来自《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、各省份统计年鉴、EPSDATA宏观经济系列数据库、各省份财政部网站、各省份投入产出表和国家统计局网站。除GDP、固定资产投资和资本形成总额之外的所有价格型变量均用CPI指数以1997年为基期进行平减处理。变量定义和描述性统计特征见表1。

四、实证结果分析

(一)基准回归估计结果

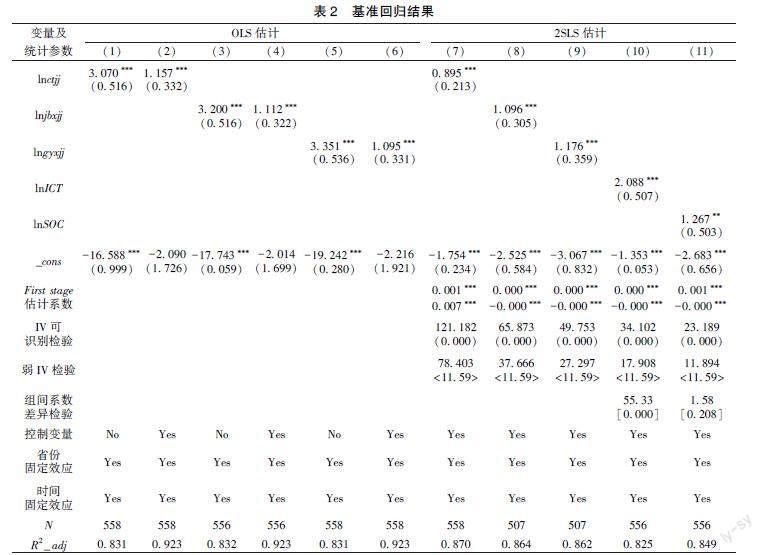

表2给出了基础设施投资影响经济增长的基准回归结果。其中,模型(1)、(3)、(5)和模型(2)、(4)、(6)分别为未加入控制变量和加入控制变量的OLS估计结果。结果显示,所有回归中,基础设施投资的估计系数均为正且在1%统计水平上显著。加入控制变量后,三类基础设施投资的估计系数明显下降,在控制其他因素不变的条件下,基础设施投资每增加1%,全员劳动生产率将提升约1万元/人,即基础设施投资促进了经济增长。

虽然使用“存量”指标代替“流量”指标衡量基础设施投资,避免了当年全员劳动生产率受到冲击引致的估计系数偏误问题,但是上述基准回归模型仍然可能存在内生性问题。一方面,基础设施投资作为一项政策工具,往往受到区域经济目标的推动,可能存在反向因果导致的内生性问题,使得估计系数有偏;另一方面,本文测算不含私人投資的基础设施投资存量作为基础设施投资的衡量指标,可能存在测算误差,使得基础设施投资存量与影响经济增长的不可观测因素具有相关性,从而产生遗漏变量导致的内生性问题。因此,我们选取当年基础设施建设相关行业分类下的全国上市公司数目与时间虚拟变量的交互项作为三类基础设施投资的其中一个工具变量,分别选取地形起伏度和1999年微型电子计算机产量与时间虚拟变量的交互项作为传统基础设施投资和新型基础设施投资的另一个工具变量,对基准回归模型进行2SLS估计。

模型(7)~(9)报告了加入控制变量的2SLS估计结果。第一阶段的估计系数均显著,表明无论对于哪一类基础设施投资,工具变量和基础设施投资之间均存在显著的相关性。理论上,相关行业分类下的全国上市公司数目越多,基础设施投资越强,而经济增长的影响因素众多,全国层面的上市公司数目不会轻易影响某个地区的经济增长。地形起伏度和1999年微型电子计算机产量分别与传统基础设施投资和新型基础设施投资相关,但对当年的经济增长不会产生影响。从检验结果看,对于原假设“工具变量识别不足”的检验,KleibergenPaap rk的LM统计量p值均为0000,显著拒绝原假设;在工具变量弱识别的检验中,KleibergenPaap rk的Wald F统计量均大于StockYogo弱识别检验15%水平上的临界值,因此,选取上述指标作为基础设施投资的工具变量是合理的。2SLS估计结果显示,在控制其他因素不变的条件下,三类基础设施投资对经济增长仍然具有显著的促进作用。其中,传统新型基础设施投资、基本新型基础设施投资和广延新型基础设施投资的估计系数分别为0895、1096和1176,表明传统、基本新型和广延新型基础设施投资每增加1%,全员劳动生产率将分别提升0895万元/人、1096万元/人和1176万元/人。基本和广延新型基础设施投资的测算是在传统基础设施投资的基础上进行行业延伸,但三者的估计系数却相差不大,可见,新型基础设施投资对经济增长的促进作用主要受到传统基础设施的影响。究其原因,新型基础设施建设大多是在传统基础设施的物理场景中叠加信息数字化场景,而非直接取代传统基础设施,传统基础设施仍然在经济发展中持续发挥着重要的支撑作用,因此,新型基础设施投资对经济增长的促进作用受到传统基础设施投资的约束较大。

为了排除传统基础设施的干扰,我们单独测算了“电信、广播电视和卫星传输服务业”“互联网和相关服务业”和“软件和信息技术服务业”这三个行业的基础设施投资存量的自然对数,记为通信基础设施投资(lnICT)。我们还单独测算了“公共管理、社会保障和社会组织”“卫生和社会工作”“教育”“文化、体育和娱乐业”和“科学研究和技术服务业”这五个行业的基础设施投资存量的自然对数,记为社会保障基础设施投资(lnSOC)。模型(10)~(11)报告了通信基础设施投资和社会保障基础设施投资的2SLS估计结果以及它们分别与传统基础设施投资影响系数之间的组间系数差异检验结果。选取的工具变量为当年基础设施建设相关行业分类下的全国上市公司数目和地形起伏度与时间虚拟变量的交互项。结果显示,通信基础设施投资和社会保障基础设施投资对经济增长的影响系数分别为2088和1267,均大于传统基础设施投资的影响系数0895,但是社会保障基础设施投资与传统基础设施投资的估计系数间不存在显著差异。这表明不同于广延新型基础设施投资,基本新型基础设施投资自身对经济增长的促进作用已经大幅超过传统基础设施投资,然而受到所依附的传统基础设施的限制,基本新型基础设施对经济增长的促进作用并未真正显现出来。

可见,传统基础设施和新型基础设施之间存在相互依存、互为约束的关系,若想最大限度地激发基础设施对经济增长的促进作用,既需要巩固传统基础设施的基础能力,为新型基础设施建设提供质量保证,又需要充分发挥新型基础设施“转动能、调结构、育优势”的作用,统筹推进,协同发力。

(二)稳健性检验

1内生性问题

本文进一步通过双重差分方法来缓解因遗漏变量引致的内生性问题。2012年国务院印发的《国家智慧城市试点暂行管理办法》指出,智慧城市建设以大数据、“互联网+”、人工智能和5G等新兴产业为核心,旨在推进现代科技在城市规划、建设、管理和运行中的综合应用。而在这一过程中,信息化系统和智能设备的稳定支持和高效运行离不开新型基础设施建设的支撑。智慧城市政策是中央制定的,且该政策引起各省份政府对新型基础设施建设的重视,对试点城市以外的其他城市也产生影响。试点城市几乎涉及了每个省,并且在基础设施建设程度较差的省份,政策产生的冲击较大,这为本文构造双重差分模型以识别新型基础设施投资与经济增长之间的因果关系提供了一个契机。借鉴VIG[26]和宋敏等[27]的做法,本文根据各省份对智慧城市政策的异质性反应构建对照组和实验组。具体地,按照2012年各省份的通信基础设施投资(lnICT)的中位数,将31个省份分为新型基础设施建设程度高、低两组,如果该省份2012年末的通信基础设施投资存量小于当年所有省份的中位数,则标识为实验组,Treat取值为1,反之为对照组,Treat取值为0。具体模型如式(2):

ljccit=α0+α1Treati×Postt+α2control+λi

+μt+εit(2)

式(2)中,i表示省份,t表示年份。Treat表示是否为实验组的虚拟变量,Post是政策时间变量,2013年及以后取值为1,之前取值为0;control为一组控制变量,与前文一致;λi和μt分别为省份和年份固定效应。Treat×Post的系数α1捕捉了智慧城市政策对经济增长的影响,如果α1显著为正,说明受政策冲击较大的地区,经济增长较为明显,即新型基础设施投资能够显著促进经济增长。表3模型(1)报告了DID的估计结果(已进行平行趋势检验并通过,限于篇幅结果未给出)。结果显示,Treat×Post的估计系数在5%统计水平上显著为正,与预期一致,验证了基准回归结果的可靠性。

2更换被解释变量

使用各省份人均实际GDP的自然对数和人均实际GDP增长率替换全员劳动生产率重新进行估计,估计结果如表3模型(2)~(7)所示。结果显示,三类基础设施投资均正向显著促进了经济增长,且对经济增长率具有显著的正向影响。传统、基本新型和广延新型基础设施投资的系数依次增大,与基准回归结果保持一致。

3更换核心解释变量

BROCKER和RIETVELD[28]指出,传统基础设施的物理测量比货币测量更有意义,因此,对于传统基础设施投资,选取各省份运输线路(铁路、公路和内河航道)里程总数替换传统基础设施投资存量,对基准回归模型重新进行估计;由于上市公司主营业务收入中包含部分私人投资收入,可以弥补基准回归中未包含私人投资产生的测算误差,因此,对于新型基础设施投资,分别选取基本新型基础设施投资和广延新型基础设施投资相关行业分类下的沪深A股上市公司主营业务收入,按照上市公司注册地信息分配到各省份加总并取自然对数后,替换新型基础设施投资存量,重新进行估计。如表4模型(1)~(3)所示,估计结果均支持了基准回归的结论。

4改变样本期

考虑到2002年以前以“电信、广播电视和卫星传输服务业”为代表的新型基础设施建设体量较小,本文进行观测期为2003—2020年的小样本检验,来验证基准回归结论的可靠性。如表4模型(4)~(6)所示,估计结果均支持了基准回归的结论。

(三)异质性分析

事实上,地区间资源禀赋和发展阶段的差异是否影响基础设施投资的经济效应有待商榷。哪些区域从基础设施投资中获益更多?本文从区位优势、人力资本、社会资本、贸易比较优势和地理位置五个角度出发,分析地区的要素差异和发展特征对这一经济效应的异质性影响。本部分选取的工具变量为当年基础设施建设相关行业分类下的全国上市公司数目和地形起伏度与时间虚拟变量的交互项。

1区位优势

对于基础设施较为完善的地区,房地产价值能够将当地家庭和企业从基础设施使用中获得的所有未来收益的现值资本化[7],从而吸引更多的资源禀赋投入到当地,形成区位优势。因此本文选取各省份人均房地产业增加值作为分组变量,借助平均数进行分样本回归。如表5模型(1)~(6)所示,传统、基本新型和广延新型基础设施投资对低房地产价值地区的经济促进效应分别约为高房地产价值地区的179、180、169倍。其中,基本新型基础设施投资对低房地产价值地区经济的促进作用最大。可见,房地产价值越低,基础设施投资释放积极引导信号的作用越强烈,基础设施投资促进经济的效应越明显。

2人力资本

人力资本水平是反映地区劳动力禀赋重要的指标之一,而劳动力禀赋在很大程度上决定着经济增长。本文以各省份每万人中普通高等本专科学校的毕业、结业生人数对人力资本水平进行刻画,并根据平均数进行分样本回归。如表5模型(7)~(12)所示,低人力资本地区中三类基础设施投资的估计系数均显著大于高人力资本地区。其中,基本新型基础设施投资对低人力资本地区经济的正向影响最大。可见,人力资本水平越低,基础设施投资对经济增长的促进作用越强烈,换言之,基础设施投资弥补了人力资本对经济增长的促进作用。

3社会资本

1994年分税制改革以来,中央和地方财政集中部分社会资本增加对中西部地区和老少边穷地区的转移支付规模,以促进地区间基本公共服务均等化,如PPP项目、棚改等项目的推广。地方政府也通过释放倾斜转移支付制度的信号,吸引社会资本参与,通过财政扩张引发短期需求效应,即将未来的基础设施需求转移到了现在,鼓励高技术行业迁入。因此,具有更高的转移支付收入,说明该地区更为缺乏社会资本。我们采用各省份转移支付总额的自然对数作为衡量社会资本的代理指标,并根据平均数进行分样本回归。如表6模型(1)~(6)所示,三类基础设施投资对高社会资本组和低社会资本组的经济促进效应相差不大。可见,虽然基础设施投资能够显著促进经济增长,但是并不能缓解低社会资本地区对转移支付的依赖。

4贸易比较优势

对外贸易是中国经济发展的三驾马车之一,它能够让国内生产的产品流入国际市场,获取国外产品以满足国内需求,在释放国内过剩产能、创造丰厚外汇收入的同时,还能提升中国产品在国际市场上的竞争力。本文根据进出口总额占GDP比重的平均数对对外贸易程度进行分样本回归。如表6模型(7)~(12)所示,传统、基本新型和广延新型基础设施投资对低对外贸易地区的经济促进效应均约为高对外贸易地区的170倍,且新型基础设施投资对低对外贸易地区经济的正向影响远大于传统基础设施投资。可见,基础设施投资特别是新型基础设施投资为低贸易程度地区的对外贸易提供便利,有利于其突破地理贸易壁垒,发挥当地的比较优势。

5地理位置

按照国家统计局2011年公布的划分方法,将样本分为东部地区、中部地区和西部地区(将东北地区并入东部地区),进行分样本回归。如表7所示,总体来看,西部地区基础设施投资的经济效应最小,东部地区和中部地区的经济效应相差不大。具体而言,广延新型基础设施投资对东部地区的经济促进作用最大,基本新型基础设施投资对中部地区的经济促进作用最大。可见,东部地区从社会保障基础设施投资中获益更多,中部地区从通信基础设施投资中获益更多,而西部地区的基础设施投资相对匮乏。

五、进一步讨论:基础设施投资对长期经济增长的影响分析

(一)影响机制分析

基准回归论证了三類基础设施投资均能够促进区域经济增长,且传统基础设施投资与新型基础设施投资之间存在相互依赖、互为约束的关系。那么,三类基础设施投资能否保证经济稳定增长?中间传导机制如何发挥作用?根据文献综述部分的结论,基础设施投资通过推动需求结构、供给结构和效率结构升级三种渠道促进区域经济稳定增长。由于前文使用的工具变量即相关行业分类下全国上市公司的数目与时间虚拟变量的交互项可能和中介变量相关,因此,本部分选取各省份的地形起伏度与时间虚拟变量的交互项作为传统基础设施投资的工具变量,选取1999年微型电子计算机生产数量与时间虚拟变量的交互项作为基本新型和广延新型基础设施投资的工具变量。

表8和表9报告了机制分析的估计结果。表8模型(1)~(3)的结果显示,新型基础设施投资通过激发居民消费需求升级进而促进经济增长,而传统基础设施投资反而降低了居民的消费需求。以基本新型基础设施为代表的基础设施投资一方面能够从根本上改变资源使用方式,降低居民消费实物的倾向,满足居民实时信息交换的需求,这是传统基础设施投资无法实现的;另一方面促使商品在生产增值份额之外,衍生出消费服务增值份额,刺激服务业发展,与此同时,居民优质化的消费需求反向推动企业学习,生产更高质量的产品,雇佣更熟练的工人,填补了传统基础设施的短板。

表8模型(4)~(6)的结果显示,三类基础设施投资均能够通过显著提高产业智能化程度实现高质量的宏观经济收益。其中,基本新型基础设施投资对产业智能化程度的影响系数最大。究其原因,产业智能化着重强调人工智能与实体经济的深度融合,改善资本利用,从而优化经济增长的供给结构。基本新型基础设施是数字通信基础设施与传统基础设施的综合体,为产业智能化发展提供了优越的物质资本环境,也为实现宏观经济收益奠定了物质基础。

表8模型(7)~(9)的结果显示,三类基础设施投资均能够通过降低劳动成本进而促进经济增长。其中,新型基础设施投资对劳动成本的降低程度最大。这可能是因为新型基础设施建设导致经济中物质资本份额增加,从而引发物质资本对人力资本的替代效应。在一些对技能要求不高且工作重复性强的岗位中,物质资本的生产率普遍高于低技能劳动力的生产率,比如人工智能可以替代部分低技能劳动力投入生产,实现工厂自动化和农业机械化,从而降低单位用工成本。

表8模型(10)~(12)的結果显示,只有传统基础设施投资能够降低运输成本。以交通基础设施为例,城市和农村道路建设允许劳动力、资源、服务和货物在空间上的重新分配,缓解当地要素禀赋的约束,从而降低运输成本,而新型基础设施投资增强了交易实体间的虚拟会面和数据交换,有助于信息交换而非实物交易。可见,传统基础设施投资的实物运输作用是新型基础设施投资无法替代的,新型基础设施投资对经济增长的促进作用受制于传统基础设施投资形成的空间结构和实物供应限制。

表9模型(1)~(3)的结果显示,与传统基础设施投资相比,新型基础设施投资尤其是基本新型基础设施投资能够显著促进省外人口流动并居住在当地。新型基础设施投资通过物联网布局,对传统基础设施使用数据进行实时收集、加工和存储,适时反馈弊端,使得传统基础设施建设更好地服务于民、惠及于民,与此同时,提高政府、企业和个人之间的社会互动,增加外省人口流入的动机,利用劳动力要素的空间再分配促进经济增长。从这一角度上来说,新型基础设施投资能够突破传统基础设施投资的地理局限性,将企业在地区内部的集聚潜力扩展到外部经济市场。

表9模型(4)~(6)的结果显示,新型基础设施投资能够降低人力资本和技术进步之间的无效匹配,其中,基本新型基础设施投资的影响系数最大,而传统基础设施投资并不能显著降低人力资本和物质资本之间的无效匹配。新型基础设施特别是通信基础设施如果无法和人力资本水平有效互补,即依附于通信基础设施的政府治理、制度政策和人民使用之间不具备足够的共同数字能力,就无法实现高质量的宏观经济收益。新型基础设施建设能够利用劳动力要素和资本要素之间的重组和再配置,推动人力资本与技术创新合理匹配,扩展家庭和企业的知识容量,减少导致交易效率低下的信息不对称。

相较而言,传统基础设施投资能够推动供给结构升级,阻碍需求结构升级,对效率结构升级不具有显著影响;而新型基础设施投资能够推动需求结构、供给结构和效率结构三重升级。总体而言,虽然传统基础设施投资和新型基础设施投资都能够显著促进经济增长,但是新型基础设施投资的经济增长效应更加突出,更有利于经济稳定且高质量的增长。

(二)长期影响分析

虽然当期的基础设施投资能够直接对当期的经济增长产生正向影响,但是考虑到基础设施投资具有孕育期长和寿命长等特征,极有可能会对未来的经济增长产生持续的促进作用。因此,有必要分析三类基础设施投资对经济增长的长期影响。

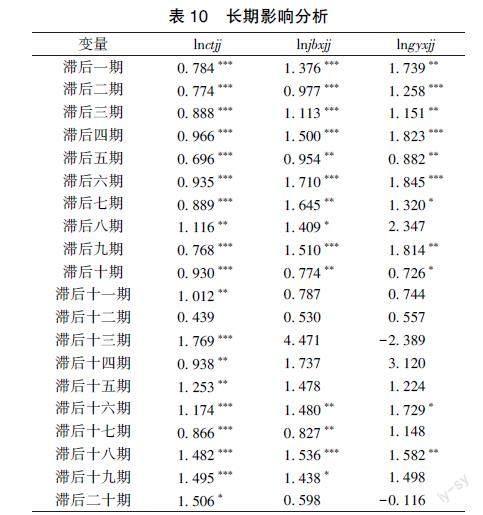

本文依次将三类基础设施投资的滞后一期至滞后二十期对本期经济增长进行回归,估计结果如表10所示。结果显示,三类基础设施投资对经济增长的促进效应均具有极强的持续性。其中,传统基础设施投资能够持续促进未来二十年的经济增长,但其

的估计系数大多小于新型基础设施投资;基本新型和广延新型基础设施投资则能够持续促进未来十年的经济增长,但其

估计系数大多大于传统基础设施投资。可见,传统基础设施投资的经济促进作用更加持久稳定,作用程度较为平缓,而新型基础设施投资能够快速显著地释放增长动能,对经济增长的促进作用却较为短暂且不稳定。当然,三类基础设施投资对长期经济增长的促进作用可能会持续更久,但由于本文的样本期为二十四年,无法验证更长时期的经济效应。

六、结论与建议

基础设施投资是保证中国经济长期稳定增长的基石,要想实现经济长期稳定增长,应统筹推进传统基础设施投资和新型基础设施投资,不可偏废其一。本文基于1997—2020年中国31个省、自治区、直辖市的面板数据,实证检验了政府主导的基础设施投资的经济效应,探究传统基础设施和新型基础设施投资对经济增长的不同影响。研究发现:第一,基准回归结果表明,传统基础设施投资和新型基础设施投资之间存在相互依存、互为约束、共促增长的关系。具体地,传统基础设施和新型基础设施投资均能够显著提升全员劳动生产率,且两者的估计系数相差不大。然而,剥离了传统基础设施投资对新型基础设施投资进行单独分析后发现,基本新型基础设施投资对经济增长的促进效应远大于传统基础设施投资。第二,就要素差异和发展特征进行异质性分析发现,地区的区位优势、人力资本、社会资本、贸易比较优势和地理位置对基础设施投资的经济效应具有异质性影响,其中,低房地产价值、低人力资本水平、低转移支付水平、低贸易程度地区和东中部地区从基础设施投资中获益更多。第三,从需求结构、供给结构和效率结构三重升级的角度进行机制分析,发现传统基础设施投资能够推动供给结构升级,阻碍需求结构升级,但对效率结构升级不具有显著影响;而新型基础设施投资能够推动需求结构、供给结构和效率结构三重升级。第四,传统基础设施投资对经济增长的促进作用更加持久且稳定,但作用程度较为平缓,新型基础设施投资的促进作用则更加快速显著,但作用期较为短暂且不稳定。可见,传统基础设施投资和新型基础设施投资各司其职,互通有无,均有利于经济长期稳定增长。

基于以上研究,本文提出以下政策建议:第一,统筹好存量投资和增量投资、传统基建和新型基建,优化投资比例,构建现代化基础设施体系。各级政府需对新型基础设施投资进行积极合理引导,在传统产业的基础上进行智能化改造,战略性地扩大新兴产业投资,充分发挥新型基础设施投资对经济增长的促进作用。第二,加快推进规划已明确的重大工程和基础设施建设。合理布局、因地制宜、精准施策地帮扶缺乏区位优势、人力资本、社会资本、贸易渠道的省份和西部地区开展基建,抓紧补齐老少边穷地区的基建短板。此外,破除资源流动障碍,营造良好的投资和产业配套环境。第三,加快投融资体制改革,推进基础设施投资主体多元化,拓宽基础设施建设融资渠道。目前中国的基础设施投资仍以政府为主导,难免出现逆向选择和道德风险等不正当市场行为。吸引社会资本特别是民间投资以合资、独资、特许经营等方式参与投资、建设和运营,能够进一步释放政府引导和监督信号,优化投资结构,激发市场活力。但与此同时,也对地方政府工作提出了更高的要求,相关部门应认真做好基建项目的组织实施和宣传引导,强化各个市场主体的责任意识,把项目建成合规合法的样板工程。

[参考文献]

[1]CARLSSON R, OTTO A, HALL J W. The role of infrastructure in macroeconomic growth theories[J]. Civil engineering systems, 2013, 30(3-4):263-273.

[2]ASCHAUERD A. Is public expenditure productive?[J]. Journal of monetary economics, 1989, 23(2):177-200.

[3]AKERMAN A, GARRDER I, MOGSTAD M. The skill complementarity of broadband internet[J]. Quarterly journal of economics, 2015, 130(4):1781-1824.

[4]NATHANIEL B S, VERNON H J, TURNER M A, et al. Does investment in national highways help or hurt hinterland city growth?[J]. Journal of urban economics, 2020, 115(8):103124.

[5]GLOMM G, RAVIKUMAR B. Public investment in infrastructure in a simple growth model[J]. Journal of economic dynamics and control, 1994, 18(6):1173-1187.

[6]劉元春,丁洋. 投资对消费影响的比较分析[J]. 财贸经济,2021,42(10):5-20.

[7]GUPTA A, NIEUWERBURGH S V, KONTOKOSTA C E. Take the Q train: value capture of public infrastructure projects[Z]. NBER working paper No. w26789, 2020.

[8]HOLTZEAKIN D, LOVELY M E. Scale economies, returns to variety, and the productivity of public infrastructure[J]. Regional science and urban economics, 1996, 26(2):105-123.

[9]FABER B. Trade integration, market size, and industrialization: evidence from Chinas national trunk highway system[J]. The review of economic studies, 2014,81(3):1046-1070.

[10]尚文思.新基建对劳动生产率的影响研究——基于生产性服务业的视角[J].南开经济研究,2020(6):181-200.

[11]AGENOR P R, CANUTO O. Middleincome growth traps[J]. Research in economics, 2015, 69(4):641-660.

[12]钞小静,薛志欣,孙艺鸣.新型数字基础设施如何影响对外贸易升级——来自中国地级及以上城市的经验证据[J].经济科学,2020(3):46-59.

[13]柏培文,张云.数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益[J].经济研究,2021,56(5):91-108.

[14]RESTUCCIA D, ROGERSON R. Misallocation and productivity[J]. Review of economic dynamics, 2013, 16(1):1-10.

[15]ALI M A, HOQUE M R, ALAM K . An empirical investigation of the relationship between Egovernment development and the digital economy: the case of Asian countries[J]. Journal of knowledge management, 2018, 22(5):1176-1200.

[16]HJORT J, POULEN J. The arrival of fast internet and employment in Africa[J]. American economic review, 2019, 109(3):1032-1079.

[17]ASHER S, NOVOSAD P, DUFLO E. Rural roads and local economic development[J]. American economic review, 2020, 110(3):797-823.

[18]MACK E, FAGGIAN A. Productivity and broadband: the human factor[J]. International regional science review, 2013, 36(3):392-423.

[19]郭凱明,王藤桥.基础设施投资对产业结构转型和生产率提高的影响[J].世界经济,2019,42(11):51-73.

[20]郭凯明,潘珊,颜色.新型基础设施投资与产业结构转型升级[J].中国工业经济,2020(3):63-80.

[21]樊纲,王小鲁,马光荣.中国市场化进程对经济增长的贡献[J].经济研究,2011,46(9):4-16.

[22]杨飞,范从来.产业智能化是否有利于中国益贫式发展?[J].经济研究,2020,55(5):150-165.

[23]FLEISHER B, LI H Z, ZHAO M Q. Human capital, economic growth and regional inequality in China[J]. Journal of development economics, 2010, 92(2):215-231.

[24]高琳.分权的生产率增长效应:人力资本的作用[J].管理世界,2021,37(3):67-83.

[25]杨思涵,佟孟华. 人力资本、技术进步与经济稳增长——理论机制与经验证据[J]. 浙江社会科学,2022(1):24-38.

[26]VIG V. Access to collateral and corporate debt structure: evidence from a natural experiment[J]. Social science electronic publishing, 2013, 68(3):881-928.

[27]宋敏,周鹏,司海涛.金融科技与企业全要素生产率——“赋能”和信贷配给的视角[J].中国工业经济,2021(4):138-155.

[28]BROCKER J, RIETVELD P. Infrastructure and regional development [Z]. Handbook of regional growth and development theories, 2009:152-181.

How Does Traditional and New Infrastructure Investment Promote Economic Growth?

Yang Sihan1,Tong Menghua2,Ai Yongfang3

(1School of Business, Shanghai DianJi University,Shanghai 201306, China;

2School of Economics, Dongbei University of Finance & Economics, Dalian 116025, China;

3School of Business, Dalian University of Foreign Languages, Dalian 116044, China)

Abstract:

Based on panel data from 31 provinces, autonomous regions and municipalities in China from 1997 to 2020, this paper empirically tested the economic effects of governmentled infrastructure investment and explored the impact of traditional and new infrastructure investment on economic growth. This paper found that: Firstly, the traditional and the new infrastructure investment are interdependent, constrained, and jointly promote growth. Both of them significantly improved overall labor productivity. But after stripping away the impact of traditional infrastructure investment, it was found that the promotion effect of basic new infrastructure investment on economic growth is much greater than that of traditional infrastructure investment. Secondly, regional location advantages, human capital, social capital, trade comparative advantages and geographical location had heterogeneous effects on the economic effects of infrastructure investment. Regions with low real estate value, low human capital level, low transfer payment level, low trade degree and the eastern and central regions benefited more from infrastructure investment. Thirdly, from the perspective of the triple upgrading of demand structure, supply structure, and efficiency structure, it was found that traditional infrastructure investment can promote the upgrading of supply structure, but it hindered the upgrading of demand structure, while having no significant impact on the upgrading of efficiency structure. While new infrastructure investment promoted the triple upgrading of demand structure, supply structure and efficiency structure. Fourthly, the economic promotion effect of traditional infrastructure investment was more lasting and stable, but the degree of effect was relatively flat. The economic promotion effect of new infrastructure investment was more rapid and significant, but the duration of effect was relatively short and unstable. This paper provided a comparative analysis of the impact of traditional and new infrastructure investment on economic growth, enriches relevant research on infrastructure investment and provides theoretical support and empirical evidence for assisting Chinas economic restructuring, mode transformation and growth promotion.

Key words:traditional infrastructure investment; new infrastructure investment; economic growth

(責任编辑:张梦楠)