电力推动区域协调高质量发展的逻辑机制与实现路径研究

罗皓 吴刚 马天男 马瑞光

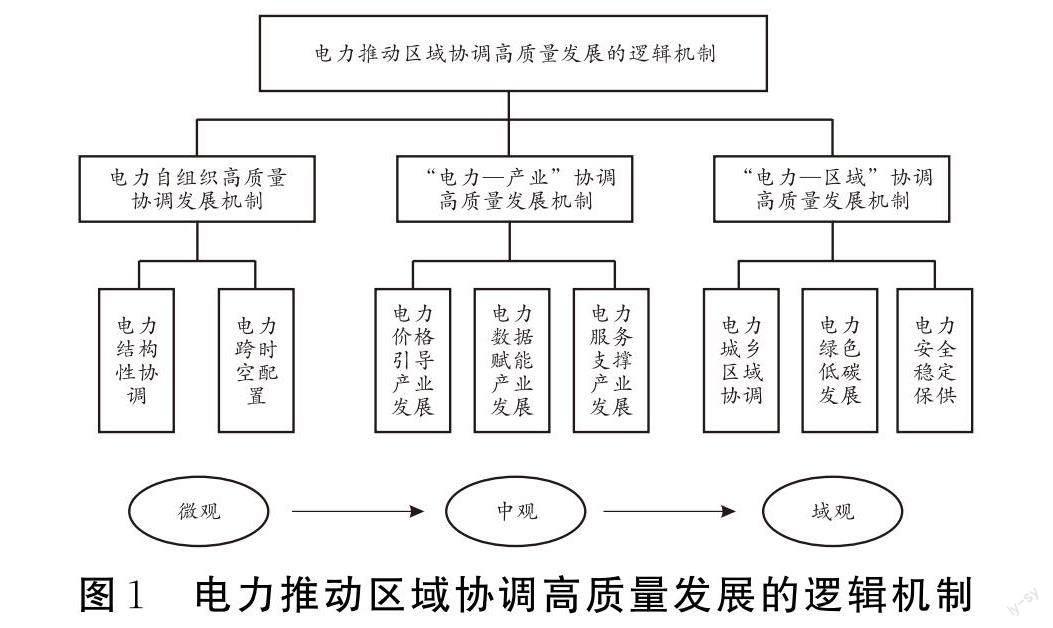

〔摘要〕 电力作为最基础、最不可或缺的资源要素,在推动区域协调高质量发展中发挥着关键性作用。文章从“微观—中观—域观”的逻辑出发,构建了电力推动区域协调高质量发展的三大逻辑机制:电力自组织高质量协调发展机制、“电力—产业”协调高质量发展机制和“电力—区域”协调高质量发展机制。在此基础上,结合四川省电力发展实际,从调优电力能源开发供应结构、优化电力跨季节调节配置、增强电力适配区际需求变化能力、强化电力助推产业集群打造、拓展电力信息化数据化应用、建立系统性配套化体制机制六个方面提出电力推动区域协调高质量发展的实现路径。

〔关键词〕 电力;区域协调高质量发展;逻辑机制;实现路径

〔中图分类号〕F124 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0694(2024)01-0039-07

〔作者〕 罗 皓 助理工程师 国网四川省电力公司经济技术研究院 成都 610041

吴 刚 助理工程师 国网四川省电力公司经济技术研究院 成都 610041

马天男 高级工程师 国网四川省电力公司经济技术研究院 成都 610041

马瑞光 高级工程师 国网四川省电力公司经济技术研究院 成都 610041

一、引言与文献综述

电力在推动区域协调高质量发展中发挥着关键性作用,研究电力推动区域协调高质量发展的内在机制和作用路径,对于更好发挥电力效用,推动区域实现高质量协调发展具有重要意义。近年来,学者们围绕电力推动区域产业结构升级、促进社会福利公平、提高区域环境质量、促进区域经济增长等进行了卓有成效的研究。例如,在电力推动区域产业结构升级方面,袁家海等(2016)发现,电力供应的稳定性和质量会促进区域产业结构向高技术、高附加值领域升级〔1〕。在电力推动社会福利提升方面,Jun等(2021)指出,电力稳定供应可以支撑城市基础设施建设,保障住房和商业区域的发展,提供更多就业机会,提高居民生活质量,提高社会福利〔2〕。在电力改善生态环境方面,学者们认为,电力发展有利于催生可再生能源技术,减少碳排放,是实现环境保护和可持续发展的关键〔3〕。在电力促进区域经济增长方面,Inglesi-Lotz等(2018)发现绿色电力供应不仅可以提高环境质量,还可以提升区域形象,吸引更多的投资和资源,进而促进区域经济均衡发展〔4〕。Mucahit(2019)研究表明,电力供应的空间分布对区域经济发展速度和质量均产生显著影响〔5〕。吴建楠等(2009)认为,建设高效的电力生产体系、增加电力生产能力和完善电力输配网络,可以促进当地产业结构升级和经济增长〔6〕。

学者们的研究为本文的进一步讨论奠定了重要基础。但当前理论界对电力如何推动区域协调高质量发展的内在机制的探讨总体上缺乏系统性,多数文献都是基于电力推动区域产业结构升级、促进社会福利公平、提高区域环境质量等某一方面进行研究,尚未构建起一个具有严密逻辑基础的电力推动区域协调高质量发展的机制分析框架。鉴此,本文尝试构建起一个具有统一逻辑基础的探讨电力推动区域协调高质量发展逻辑机制的系统分析框架,以厘清电力推动区域协调高质量发展的内在机理,进而结合四川电力发展实际情况,提出电力推动区域协调高质量发展的路径建议,为电力在推动四川区域协调高质量发展中发挥更大作用提供参考。

二、电力推动区域协调高质量发展的逻辑机制

当前,高质量统筹能源安全、能源公平和环境可持续三者关系,要求构建具备清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动等为基本特征的新型电力系统〔7〕。区域协调高质量发展以区域高质量发展为研究对象,重点突出区域协调。区域协调作为高质量发展的重要途径,区域协调高质量发展的内涵不仅包括协调,绿色、安全等也是重要内容。因此,基于对电力基本属性、新型电力系统特征及区域协调高质量发展内涵要求的基本认识,本文从“微观—中观—域观”【根据金碚(2019)对“域观”的界定,其是介于“微观—宏观”范式结构的一种理论范式,域内关系(及域类质态)、域际关系(异域交互)和域中之域(多层域類)是“域观”范式下的三种主要质态。本文采用“域观”的“域际关系”质态,代指区域层面的研究内容。】的逻辑出发,尝试构建了一个考察电力推动区域协调高质量发展的作用机制分析框架,在三个不同逻辑层次上讨论电力推动区域协调高质量发展的具体作用机制。其中,微观逻辑层次上主要研究电力自身的高质量协调发展机制,中观逻辑层次上主要研究“电力—产业”协调高质量发展的机制,域观逻辑层次上主要研究“电力—区域”协调高质量发展的机制。见图1。

1.微观层面:电力自组织高质量协调发展机制

(1)电力结构性协调机制。从结构性逻辑出发,电力的供给端涉及水、火、风、光等多种能源来源,整个纵向链条上的电力系统则涉及“源、网、荷、储”等多环节。因此,考察电力的结构性协调机制,也就是回答电力多能互补和源网荷储的协调问题。从多能互补看,推进电力供给侧结构性协调本质上就是对传统能源由点到面进行拓展,将风能、太阳能等新能源与传统化石能源相结合,通过风—光—热—储互补等形式,实现不同能源之间优势互补联动发展,提高利用率,减少弃风、弃光、弃水等现象。从源网荷储一体化看,源网荷储是一个有机的系统,推动源网荷储协调互济,其实质就是以“电源、电网、负荷、储能”为整体规划的新型电力运行模式,通过源源互补、源网协调、网荷互动、网储互动和源荷互动等多种交互形式,实现电力能源资源最大化利用。

(2)电力跨时空配置机制。跨时空配置资源,本质上是对资源在时间和空间失衡的一种“纠正”,是资源实现时空协调和均衡的一种重要方式。电力跨时空配置,实质上就是通过跨区域输送电、调节不同区域季节性需求等方式,破解窝电与缺电并存难题,促进电力资源在时间和空间上实现高质量协调发展。通过电力跨区域配置,增强区域之间的电力“供给—需求”的协调度,促进资源共享,提高能源使用效率。从全国来看,如何把西部地区充沛的电能高效地送到东部消纳,实现电力生产区与消费区在空间上的协调,推动跨区域的电力协调互济十分重要。

2.中观层面:“电力-产业”协调高质量发展机制

(1)电力价格引导产业发展机制。电力价格引导产业发展主要通过电力价格引导产业转移集聚和转型升级两方面实现。就电力价格引导产业转移集聚而言,电价往往成为产业空间布局和落地的重要考虑因素。不少地方政府都出臺了关于电价引导产业集聚发展的政策,并且也利用电价优势实现了产业集聚发展。而就电力价格引导产业转型升级而言,往往通过设置差别化电价政策等方式,推动产业转型升级。例如,通过完善高耗能行业差别电价、阶梯电价等电价机制,有利于推动高耗能行业持续提升能源利用效率,实现绿色可持续转型发展。

(2)电力数据赋能产业发展机制。电力数据赋能产业发展的基础是电力数据的专业化分工和业务化融合,电力数据赋能产业发展的主要路径是“电力—产业”的跨界生态化融合应用。其中,电力数据赋能产业发展的基础,主要是通过电力企业、电力行业系统的信息化、数字化、智能化建设,提升电力行业本身的效率。电力数据赋能产业发展的作用路径,实质上是通过对电力数据进行加工挖掘和复杂再生产,推动电力数据资源的商业化应用,利用电力数据预测产业用电需求趋势、洞察产业发展短板、识别产业布局情况、观察产业转移进程等方式,充分释放电力数据价值,推动电力数据由“技术服务”向“价值创造”转变,助力政府部门精准制定和调整产业发展政策。

(3)电力服务支撑产业发展机制。供电服务是全社会营商环境的重要组成部分,以电力服务为核心的电力营商环境建设对产业发展至关重要,高水平供电服务是产业高质量发展的基本保障。通过不断完善电网基础设施,降低用电成本、提高供电可靠性,增强“电力—产业”布局协同性,全面提升产业发展的“获得电力”服务水平,持续优化产业用电营商环境,充分激发产业微观主体活力,提高经营效率,实现高水平供电服务保障产业高质量发展的良性关系。

3.域观层面:“电力-区域”协调高质量发展机制

(1)电力城乡区域协调机制。电力是更好满足人民基本生活的基本保障,电力推动区域协调高质量发展的首要体现,就在于通过加强城乡、区域电力市场一体化建设,破解乡村电力发展的不充分,实现城乡区域电力的协调发展。既可通过强化城乡区域电力市场一体化建设和协同运行,提高城乡区域电力资源配置效率,也可通过聚焦薄弱环节和特殊类型区域,补齐农村电网发展短板,提升农村电网现代化水平,提升城乡供电服务均等化水平,实现城乡电力发展的“相对平衡”。

(2)电力绿色低碳发展机制。构建“电力—区域”的绿色低碳发展机制,不仅要求电力本身实现绿色低碳发展,更为关键的是要通过电力的绿色低碳引领和推动区域经济社会的绿色化、低碳化发展。对于电力本身的绿色低碳发展,就是要通过强化新型电力系统建设、完善能源绿色低碳发展相关治理机制、引导绿色能源消费等方面推进能源电力的绿色低碳转型。电力绿色低碳引领和推动区域经济社会的绿色化、低碳化发展,就是要以电力为牵引,充分发挥电力要素在国民经济和居民生活中的基础性地位,推动产业、交通、消费等经济社会方方面面走绿色低碳转型发展之路。

(3)电力安全稳定保供机制。保障电力安全稳定供应,也是国家能源安全的底线。电网企业具有成本的次可加性, “沉淀成本”高、带有明显的公益性等基本特点,这决定了电力供应带有明显的普惠共享性质,电力企业必须以社会效益为重,向社会提供普遍服务、承担保底任务。就是说,无论用户用电量大小、经济效益如何,用户都有享受电力服务的基本权利,电网公司对用户不能够“挑肥拣瘦”,都必须提供服务。电力安全稳定保供,不仅涉及需求侧用户管理,也涉及供给侧电力供给能力的建设。电力安全稳定保供机制的构建,核心就是要提升电力供应的可靠性,保障电力系统的充裕性和安全性。

三、四川以电力推动区域协调高质量发展的实现路径

1.调优电力能源开发供应结构

加快推进水风光一体化开发,打造多元化、有韧性的低碳电力能源供给体系。一是夯实水电主体支撑地位。推进以金沙江、雅砻江、大渡河“三江”为重点的水电开发,着力破解水电“靠天吃饭”问题,推动将水电清洁可再生能源列入全额保障性消纳范畴。二是构建多元绿色低碳供应结构。集中开发风能、太阳能,深入推进阿坝、甘孜、凉山、攀枝花光伏发电基地建设,有序推进凉山风电基地建设;加快建设金沙江、雅砻江、大渡河中上游水风光一体化可再生能源综合开发基地。推动电氢耦合,推进氢能“制储输用”全链条发展。三是发展分布式能源。率先在成都平原经济区发展新能源多领域融合的新型开发利用模式,用好公共建筑、居住社区、铁路高速公路沿线等空间资源,逐步扩大分布式能源空间布局;在川西北、盆周山区等条件适宜的农村地区推广屋顶光伏、分散式风电以及“农光互补”等。促进分布式能源并网消纳,逐步推进形成“分布式”与“大电网”兼容并存的电网格局。

2.优化电力跨季节调节配置

优化多时间尺度的电力资源配置,提升电力资源跨周期使用效率,确保电力电量总量平衡、跨季时间平衡。一是提升电力系统调节能力。提升多种能源灵活互济能力,推动水电与新能源多能互补运行,促进火电灵活性改造。发挥区域电网调节作用,推动各区域电网共享调峰和备用资源。增强负荷侧的快速响应能力,完善峰谷电价和需求响应价格机制,推动电力用户、负荷聚合商、独立储能电站入市开展需求侧响应交易;建设和做实一批负荷中心,发挥负荷中心高峰用电预警、紧急供电保障等作用。二是深化新型储能体系建设。推进抽水储能,强化站点资源条件等合理布局;深入实施水电梯级融合改造,推动大型抽水蓄能电站、中小型抽水蓄能电站优势互补。统筹推进源网荷各侧新型储能多应用场景打造,重点依托系统友好型“新能源+储能”电站、基地化新能源开发外送等模式合理布局电源侧新型储能,推进电网侧独立储能和电网功能替代性储能等设施建设,灵活探索发展各类用户侧分布式新型储能。

3.增强电力适配区际需求变化能力

着力解决电力供需的区域间、城乡间的双重矛盾。一是完善跨区域输配电力基础设施。提升电力跨省输送能力,畅通外电入省通道,推进“疆电入川渝”,加快建设川渝特高压交流工程。健全省内电力调配通道,完善主干电网布局,健全川西电力资源富集地到成都负荷中心的电力输送通道,推进甘孜-天府南-成都東、阿坝-成都东、攀西到川南等特高压交流输变电工程建设,形成相对独立、互联互济、多重备份的坚强电网格局。二是发挥电力促进城乡融合发展功能。升级完善城镇配套网络,鼓励建设城市微电网和增量配网;深入推进老旧小区电力设施改造,探索“政府补助、业主筹资、电网企业出资”三方共同参与的成本分担机制。加强农网电网频繁停电、低电压、重过载等突出问题整治,结合“天府粮仓”建设,推进高标准农田配套电网建设,建设安全可靠、智能开放的现代化农村电网。支持村集体因地制宜发展分布式光伏、小水电、生物质能发电等,拓展村集体和农民增收渠道。完善城乡高质量充电基础设施建设,加快形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络。

4.强化电力助推产业集群打造

增强电力对重点区域发展和产业集群打造的服务引领功能。一是培育“新能源发电+”产业集群。推动新能源发电产业锻长板补短板,重点结合阿坝、甘孜、凉山、攀枝花“三州一市”光伏发电基地建设和风电基地建设,强化省级统筹、政企电联动,开展新能源发电产业精准招商与产业合作,建强新能源发电产业集群。构建“新能源发电+先进制造”融合产业集群,结合绿电水电集聚带建设,布局多晶硅、锂资源综合开发、太阳能和风能发电设备制造等企业和产业园区,协同促进电力资源规模化开发与相关配套产业集群化发展。二是增强电力引领产业协同发展能力。用好电力价格杠杆的牵引功能,用好水电消纳产业支持政策,持续推进新能源发电集约化规模化发展、降低用电成本,吸引先进材料、装备制造、丝纺服装等电力高依赖型企业、项目按照全省统一规划集中布局、集聚成片、集群发展。强化电力精准服务保障,对链主企业、重点产业园区提供“一企一策”“一园一策”式供电保障,助推产业发展。

5.拓展电力信息化数据化应用

推进电力系统建设运营全产业链、全生命周期数字化转型,挖掘电力数据多元利用价值,促进电力数据向数据资产、资本转变。一是促进新型电力系统智慧化转型。稳步推进能源生产智能化水平,全面推进水电站数字化、智能化转型;鼓励建设智能风电场、智能光伏电站等设施及基于互联网的智慧运行云平台。加快电网基础设施智能化改造和智能电网建设,运用智能化手段整合各级电网资源,保障虚拟电厂、电动汽车充电设施、新型储能等分布式能源灵活接入。推进能源互联网建设,建设以智能电网为基础,集中式与分布式能源协调运行的综合能源网络。二是推进电力数据转化应用和价值实现。在安全、公平的基础上,打通政府部门、电力企业、其他企事业单位之间的数据壁垒,促进各类数据资源整合与共享。发展电力大数据服务应用,提供面向政府、企业、银行、个人等用户的大数据增值服务,支撑政府决策、企业降本提效等;创新应用电力大数据服务模式,推广“税电贷”模式,密切电力企业、通信运营商、政府等合作,开发数据分析模型和可视化场景等。

6.建立系统性配套化体制机制

促进有为政府与有效市场的有机结合,加快构建形成符合促进区域协调高质量发展导向、适应新型电力系统需求的体制机制。 一是健全适应新型电力系统需求的体制机制。建立有利于新能源消纳的体制机制,推动保障性收购与市场化交易衔接,落实可再生能源绿色电力证书制度,引入绿色电力配额制度;完善清洁能源与常规能源打捆交易机制,在川西水电群和风电群、太阳能发电群建立送端“电量库”,支持签订中长期协议,推动挖掘水风光等电能打捆送出。一体推进电力中长期、现货、辅助服务市场建设,推动辅助服务成本分担向用户端传导,激励各类机组、储能、需求侧响应等各类市场主体参与调频辅助服务。二是完善有利于区域协调发展的电力资源配置机制。构建层次分明、功能完备、机制健全、治理完善的统一电力市场体系,完善跨省跨区市场交易机制,规范统一市场基本交易规则和技术标准。引导各层次电力市场协同运行,加强国家市场、省级市场相互耦合、有序衔接,推动国家电网与省网的小通道建设。建立省内电力互联互济机制,制定省内电力资源配置计划,构建区域协作机制,推动电力旋转备用共享。

参考文献:

〔1〕袁家海,丁伟,胡兆光.电力消费与中国经济发展的协整与波动分析[J].电网技术, 2016,(09).

〔2〕JUN WEN,MUGHALA NAFEESA,ZHAO JIN.Does globalization matter for environmental degradation?Nexus among energy consumption,economic growth,and carbon dioxide emission[J].Energy Policy,2021,(153).

〔3〕钟海,胡燕子.中国的可再生能源消费对经济增长的非线性影响[J].中央财经大学学报,2021,(04).

〔4〕INGLESI-LOTZ R,DOGAN E.The role of renewable versus non-renewable energy to the level of CO2emissions a panel analysis of sub-Saharan Africa?s Big 10 electricity generators[J].Renewable Energy,2018,(123).

〔5〕MUCAHIT AYDIN.Renewable and non-renewable electricity consumption economic growth nexus:Evidence from OECD countries[J].Renewable Energy,2019,(136).

〔6〕吴建楠,曹有挥,姚士谋.基础设施与区域经济系统协调发展分析[J].经济地理,2009,(29).

〔7〕辛保安.新型电力系统构建方法论研究[N].中国电力报,2023-07-11(001).

(责任编辑 周 俊)