HUL 视角下中国近现代公寓建筑遗产谱系研究*

肖 竞,齐才砚,谢嫣然,李若晨,曹 珂

引言

建筑谱系研究是通过对特定建筑对象的多样本特征解析和谱类关系梳理,揭示相应建筑类属特征及其衍化发展过程的建筑学研究范式[1]。建筑遗产谱系研究有助于科学识别建筑遗产对象的特征、价值,进而精准划分建筑遗产类型和针对性指导其保护、展示实践。公寓建筑是城市中为满足临时性和公共性居住需求而产生的一种集合式、租赁式居住建筑形式[2]。其为中国近现代城市中重要建筑类型,具有风貌典型性和价值特殊性,常作为文保单位或历史建筑被登录保护。因记录和见证了中国近现代城市的历史变迁,公寓建筑亦具有城市历史景观属性。为此,本文以中国近现代公寓建筑遗产为研究对象,结合城市历史景观方法论,探索识别1840~1980 年间其特征衍化过程,并据此建构遗产谱系,以为城市建筑遗产谱系研究和中国近现代公寓建筑遗产保护实践提供参考。

1 城市历史景观视角下公寓建筑遗产谱系研究评述

1.1 作为城市历史景观的中国近现代公寓建筑

公寓建筑(Apartment Building)是一种具有公共属性的居住建筑。其公共性在空间层面表现为集合性,在时间层面表现为层积性(即不同主体于不同时段寓居同一空间)。该建筑形式最早见于古罗马时期,17~19 世纪随欧美国家城镇化发展和殖民地建设衍化出住宅公寓、宿舍公寓、旅社公寓(酒店公寓)三种母型[3,4]。在中国近代开埠通商后,公寓建筑在大中城市中不断建造、演变,逐渐成为表征、记录特定历史时期城市政治经济背景和社会文化风尚的建筑遗产。既有研究明确了中国近现代历史建筑的特殊性[5,6],提出了其通用性保护方法和将近现代建筑遗产价值与同时期城市历史文脉环境关联识别的解析思路[7,8],并对上海、武汉、重庆等地特定历史时期的公寓建筑特征进行了个案分析[9-11]。

综上,公寓建筑是中国近现代城市中重要的历史景观。既有建筑遗产保护与建筑历史研究主要聚焦于对近现代建筑总体特征和通用保护范式的探索,以及对特定城市、局部时段、个别建筑的特征分析;尚缺乏针对近现代公寓历史建筑细分类型的遗产谱系研究,以及结合国家、城市发展宏观视角的关联性解析。为此,本文拟结合中国近现代城市发展的历史语境,探索公寓建筑遗产在不同时期的类型流变与谱系衍化。

1.2 城市历史景观视角下的公寓建筑谱系研究

谱系研究是研究特定事物特征及其谱类关系的科学范畴。其源自德国哲学家FW·尼采的“道德谱系”概念,后被法国思想家M·福柯完善为“以细节特征重估价值,形成时间非连贯性序列演化”[12]的系统分析方法。在国内,张良皋先生(1997)在关于西南地区干栏建筑的形制讨论中将谱系学思想引入建筑与文化景观研究领域,探索建立了图谱分析法[13]。之后,谱系研究方法被广泛应用于城市设计、人本更新、景观都市主义等学术思想谱系的梳理[14-16]和历史公园、住区、聚落类型特征的解析[17-20]。2013 年,常青教授在《风土观与建筑本土化,风土建筑谱系研究纲要》[21]一文中提出以方言和语族为参照开展中国风土建筑谱系研究的思路。之后,各地学者分别解析了湘、闽、西南等地的风土建筑谱系构成[22-24]。

综上,谱系研究有着深透的理论基础和系统的分析方法,在建筑理论、建筑历史与风土建筑研究领域讨论广泛。同时,既有研究还可在谱系类型和解析要素两方面拓展内容:第一,在不同地域、不同流派建筑风土谱系和理论谱系研究基础上,进一步探索识别不同时期、不同功能建筑的遗产谱系,以扩展建筑谱系研究的应用价值。第二,结合与城市历史语境的关联解析,扩展以建筑本体形态特征为解析语汇的传统要素框架,以丰富谱系结论的内容构成。为此,本文拟从城市历史景观视角,查考公寓建筑在中国近现代城市发展不同历史时期中的特征和价值演变,探索建构其遗产谱系,用以指导该类型建筑遗产的普查登录和保护实践。

2 城市历史景观视角下公寓历史建筑谱系研究框架

结合城市历史景观时空关联、整体综合的遗产认知视角,建构中国近现代公寓建筑遗产谱系的分类线索、解析要素和建构方法(图1)。

图1 城市历史景观(HUL)视角下建筑遗产特征识别与历史谱系研究框架

2.1 谱系分类线索

类型划分是谱系研究的基础。公寓建筑遗产谱系研究服务于该类型建筑遗产的保护实践。因公寓建筑为特定功能建筑,其建筑特征、历史价值受时代需求和社会审美因素影响较大,与地域建造传统和乡土人文习俗关联性较小。因此,本文以功能类型和历史范型作为公寓建筑遗产的谱系分类线索。

2.1.1 功能类型

功能类型为公寓建筑使用功能的细分类型。公寓建筑广义上包含住宅、宿舍、旅社三种功能类型。其中,住宅公寓为居住套间功能齐全,达到住宅标准的出租型寓所。根据套间组织形式差异,可再分为独立式、联排式、里坊式、楼栋式四种类型。宿舍公寓为以单间或简易套间(不含卫浴空间)为居住单元的楼廊式公共寓所。根据宿舍单元及其组织形式差异,可再分为通廊式、折廊式、排屋式三种类型。旅社公寓为以含卫浴间的客房为单元套间,另配有公共服务空间、专职服务人员的公寓建筑。根据单元套间组织形式差异,可再分为苑馆式和楼栋式两种类型。

2.1.2 历史范型

历史范型为城市发展不同历史阶段的典型建筑类型。具体以历史时期为大类,以特定时期的典型公寓为亚类进行划分。例如:开埠初期的租界职员公寓、军队宿舍,民国时期的士绅公馆、出租公寓,解放初期的工人住宅、苏联专家楼,人民公社时期的公社大楼和三线建设时期的三线职工宿舍等。上述类型标签中含有历史年代和事件线索,有助于关联解析不同时期公寓建造的历史语境。

2.2 特征解析要素

即公寓建筑特征识别与谱系建构的解析要素。传统建筑特征识别研究多以建筑本体的形态特征要素为解析抓手,如建筑规模、形体轮廓、空间结构、色彩风貌等。然而,建筑的区位条件、权属关系、称谓方式等属性特征也承载着广泛的经济、社会、文化背景信息,是建筑特征刻画的另一表征维度。为此,本文融合两大特征维度,综合建构公寓建筑遗产特征解析的要素系统。

2.2.1 属性特征

属性特征即公寓建筑在城市空间、社会、文化中的属性关系,具体包括区位条件、权属主体、称谓方式三项要素[25]。区位条件为公寓建筑在城市建设区中的位置关系及其邻近地段的功能情况。权属主体包括公寓建筑投资、设计、建造、使用和产权归属主体。称谓方式即公寓建筑的命名、更名和别名称谓。

2.2.2 形态特征

形态特征即公寓建筑的空间形态特征。具体包括空间组织、形体轮廓、装饰细部三项要素。空间组织为公寓建筑不同功能空间的配比和组构特征。形体轮廓为公寓建筑的形体比例和总体轮廓特征。装饰细部为公寓建筑山花、线脚、门窗、栏杆等局部建构元素的装饰纹样、材质和风格特征。

2.3 谱系建构方法

在确定类型线索与特征要素的基础上,根据公寓建筑的“类型—特征”对应关系梳理建构其遗产谱系,解析步骤如下。

2.3.1 演变时期划分

演变时期即建筑属性、形态特征演变的历史周期。城市历史景观理论强调遗产对象的历时变化性,故本文以演变时期作为公寓建筑的历史范型划分和文脉解析线索,具体以国家、城市重大历史事件的纪年周期为时间节点。

2.3.2 历史语境解析

历史语境即不同历史时期建筑建造、改造的时代语境。其影响建筑属性、形态特征的形成,是建筑遗产谱系研究的辅证依据,具体以年代历史事件、社会权力结构、城市发展导向和文化艺术思潮为解析线索1)。

2.3.3 建筑特征识别

建筑特征即建筑的属性、形态特征。结合前述解析要素,对样本建筑特征进行提炼总结,归纳识别不同历史阶段、不同功能类型公寓建筑的谱系特征。

2.3.4 遗产谱系建构

在前述研究基础上,梳理公寓历史建筑属性和形态特征的衍化、传承关系,建立其功能类型与历史范型的特征关联,建构公寓建筑遗产谱系。

多不饱和脂肪酸在儿童的视力发育、生长发育以及调节血脂、抗血栓和抗炎等人体健康起到重要作用,但在高温时其会分解为单不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸。因此,在黄油的烘焙过程中也应尽量控制烘焙温度和时间,避免油的重复利用并适当减少烘焙温度[21]。

3 中国近现代公寓建筑建造时期划分与历史语境解析

本文以1840~1980 年为研究时段,结合中国近现代历史进程与历史大事件,将该时段划分为开埠通商(1840~911 年)、民族革命(1912~1936 年)、抗战斗争(1937~1948 年)、解放建国初(1949~1957 年)、人民公社与三线建设(1958~1980 年)五个历史时期,据此分时期解析公寓建筑建造的历史语境(图2)。

图2 中国近现代公寓建筑建造时期划分与关联历史事件梳理

3.1 开埠通商口岸开放与租界建设

1840年鸦片战争揭开了中国近代史序幕,清政府先后与英、法、美、俄、意、日、德等西方列强国家签订系列不平等条约,承认了上述国家在中国青岛、厦门、天津等18 座滨海城市和上海、汉口、重庆等33 座沿江城市的开埠通商权,引发列强诸国于相关口岸城市划分租界区,并在租界区内驻扎军队、开展市政建设和开办工厂、洋行、教会[26]。在此背景下,开埠城市的租界区中逐渐建造出一批为外国移民提供临时寓所的职员宿舍、出租公寓和旅社饭店,开启了中国近代公寓建设的序幕。

3.2 民族革命时局动荡与华洋杂处

19世纪末至20 世纪初,列强诸国以通商之名侵犯中国领土、主权的行为日益频繁,晚清政府与民间团体、本土与外国势力以及列强诸国之间的矛盾冲突不断激化,进而掀起了全国反帝、反封建的民族革命浪潮,导致太平天国、义和团等民间起义,辛亥革命、北伐战争等战乱斗争,上海五卅惨案、沈阳皇姑屯事件等流血事件频发。在动荡时局下,拥有治外法权和独立军警系统的城市租界区相较于城市其他区域更为安定,导致华人富商、买办和中产阶层大量涌入租界以避战乱,开启了租界地“华洋杂处”的发展历史。在此过程中,租界区人口数量激增,外商与华商大规模投资出租公寓建造,引发了第二轮公寓建设热潮。

3.3 抗战爆发政府移驻与机构内迁

1937年日本全面发动侵华战争,同年南京国民政府发布《移驻重庆宣言》,将重庆定为战时陪都。在此背景下,中国北方和东部城市的商业建设活动戛然而止,而作为战时陪都的重庆为承接政府移驻机构和工商业团体则迎来了一轮城市建设高潮,兴建了大批为内迁政要、士绅、机构人员和大学师生提供临时寓所的公馆、公署和宿舍。抗战胜利后,国民政府回迁南京,又陆续完成了一批盟国援华机构顾问公寓的建设。

3.4 解放建国公有制改造与外交援建

1949 年,中华人民共和国成立。在国内建设百废待兴和国际冷战铁幕封锁的内外交困局势下,中央政府制定出以重工业发展为重心、全面实施社会主义公有制改造和积极与社会主义阵营国家建交的内政、外交方针,并于1950~1957 年间先后签订了《中苏友好同盟互助条约》,在苏联援华专家指导下完成了156 项重点工业项目建设,全面完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,以及与苏联、朝鲜、越南等27 国建交。在此过程中,国家完成了对西安、太原、兰州、包头等内陆和资源型城市的工业布局,并于上述城市建造出大批工人住宅和苏联专家公寓;同时,完成了对民国商业公寓的“公私合营”改造,并将其与新建宾馆共同作为接待、安置访华外宾和驻华使节的外交公寓。

3.5 人民公社与三线建设的集体生活范式探索

1950 年代末,中苏关系因政治理念与国家利益分歧迅速降温,苏联全面中断对华援助,使中国在1960~1970 年代初陷入被国际阵营孤立、同时面临苏美两国军事威胁和核武恫吓的危险境地。在此背景下,国家被迫采取以内循环发展和战略后方(三线地区)国防工业建设为重心的发展道路,于1958~1983 年在全国广泛推行人民公社运动,探索国际封锁形势下自给自足的集体生活范式;同时于1964~1979 年间在川、渝、云、贵以及陕西、宁夏等13 个省、自治区投资2050 亿元布局建设国防工业项目。在此期间,人民公社住宅和三线厂区职工宿舍大量建设,成为国家在困难时期图强奋进勇气决心和社会主义理想生活模式探索历程的见证。

4 中国近现代公寓建筑阶段特征识别与遗产谱系建构

综上,1840~1980 年间中国各地城市经历不同发展阶段,先后建造出租界移民公寓、商业地产公寓、内迁政要公寓、外宾专家公寓和公社集体公寓等典型公寓建筑类型,见证和记录了国家近现代历史发展进程。基于上述结论,本文进一步选取青岛、天津、上海、武汉、南京、重庆等公寓建筑遗产分布集中、建造典型的城市作为研究样区,通过对上述城市不同历史阶段典型公寓的特征、价值解析,建构中国近现代公寓建筑的遗产谱系。

4.1 开埠通商时期租界移民公寓特征

开埠通商时期,城市公寓建设主要服务租界区外国移民,以高级职员公寓和军队、职员宿舍为代表,特征以西式风格主导:(1)建造于城市租界区内,为租界工厂、教堂、洋行、使领馆的附属建筑。(2)建造和使用主体为外国商会、教会、军队驻地人员,产权归属相应外国机构和投资者。(3)称谓以机构/人名+职级+公寓方式命名,如汇丰银行行长公寓、安治泰主教公寓;或以业主人名+公寓命名,如克列纳公寓。(4)高级职员公寓以独栋、联排(双联、多联)方式组织起居套间;宿舍公寓以通廊(内廊、外廊)、折廊(翼廊、院廊)方式拼组卧房单间。(5)建筑风格以欧洲古典和折衷主义风格为基调,高级职员公寓形体饱满、比例均衡,以露台、明廊和坡顶、天窗调节立面构图;宿舍公寓体量扁长,以序列券廊、序列门窗、入口开间、垫层基座和檐口线条调节立面轮廓。(6)装饰细部体现出宗属国特征,高级职员公寓常饰以古典雕花、建造年代与业主名称字样,装饰繁复;宿舍公寓常以装饰券廊、抹灰线角、机构徽章为装饰题材,简雅明快(图3)。

图3 开埠通商时期租界移民公寓特征解析

4.2 民族革命时期商业地产公寓特征

图4 民族革命时期商业地产公寓特征解析

4.3 抗战斗争时期内迁政要公寓特征

抗战时期,公寓建筑主要为内迁政要士绅、盟国驻华顾问、内迁机构人员临时居住而建造,以陪都政要公馆为代表,呈现出中式主导、中体西用的融合特征:(1)散点分布于新旧城区,靠近城市交通干路,反映出迁建选址的仓促性和对交通区位的依赖性。(2)由民国政府、中外商会、华人士绅出资建造,由拥有留洋经历的华人建筑师设计,供民国政要士绅、机关人员和盟国使节、顾问使用,产权归属民国政府、机关或士绅个人。(3)士绅公馆由主人姓氏/地名+公馆方式命名,如高显鉴公馆/高公馆、戴笠/神仙洞公馆;外交公署由建交国名+公署方式命名,如重庆印度公署。(4)空间组织方面,公馆建筑可细分为政要公馆、富商公馆两种类型。两者均以会客厅与主人卧室为核心空间,政要公馆常配置警卫室、办公室等功能房间,富商公馆则对应为客人房、佣人房等。(5)该时期公馆建筑以入户门厅、二层露台、八角会客厅、阁楼天窗和楼层材质变化(石砌底层、砖砌上层)等中西融合元素、手法塑造轮廓形态,形体比例与色彩配搭更趋向中式风格。(6)装饰细部多以砖砌拱券、石膏柱式、窗墙材质变化等方式处理,呈现出古典与现代融合的特征(图5)。

图5 抗战斗争时期内迁公馆、公署特征解析

4.4 解放建国初期外宾专家公寓特征

解放建国初期,城市公寓主要为城市工人、援华专家、驻华外宾居住而建造,以工人住宅、苏联专家楼、外宾招待所为代表,具有社会主义特色和民族风格:(1)建筑依附城市功能单元,外交公寓邻近行政办公区,专家公寓与工人住宅同援建工业项目共同建造。(2)建筑由国家或城市政府划拨资金建造,由援华专家或本土设计师设计,由劳动人民参与建造,产权归属城市政府或集体单位。(3)专家公寓、工人住宅以地名/厂名+专家楼/新村方式命名,如太重苏联专家楼、渝钢新村。外交公寓以外交祝语+宾馆/公寓方式命名,如北京友谊宾馆、重庆和平公寓。(4)空间组织上,苏联专家楼多以主楼加翼楼方式组织空间,工人住宅出现了以简易套间(不含厨卫空间)串联的排屋宿舍形式,外宾招待所则以套房公寓加附属园林的方式形成苑馆空间。(5)形体轮廓分为苏式与中式两种造型,苏式公寓立面构图对称、比例端庄,以平屋顶为主,以连续券廊、开间竖柱和抹灰线脚划分空间;中式公寓亦对称构图,以硬山、歇山或重檐歇山形式构造屋顶,底部辅以垫座台基,以檐坊饰带和通高券框作水平、垂直划分,构图层次更加丰富。(6)装饰细部分为社会主义风格与新群众风格两种类型,社会主义风格以几何叠纹抹灰、预制水泥花格、镰刀稻穗图纹为装饰元素,质朴简洁;民族古典风格则以琉璃瓦顶、檐坊饰带和简易古典纹饰为装饰元素,体现出民族特色(图6)。

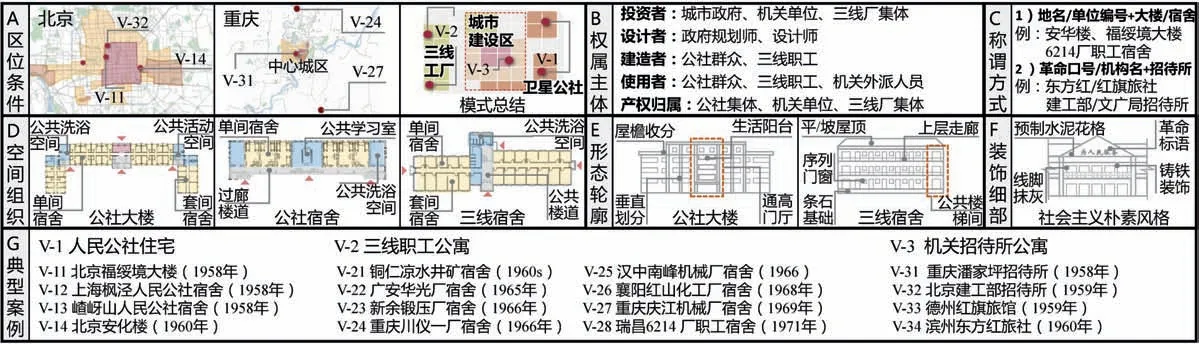

4.5 人民公社与三线建设时期集体公寓特征

人民公社与三线建设时期,公寓建筑主要服务公社群众、三线厂区职工和机关外派办事人员,以公社大楼、三线宿舍、机关招待所为代表,体现出浓厚的集体性特征:(1)建造于以卫星组团方式均布于大城市郊区的公社组团和三线厂区内。(2)由公社集体、三线厂集体和机关单位筹资建造,由政府委任的规划师、建筑师设计,由公社群众和三线职工建设、使用,产权归属单位集体。(3)集体公寓以地名/单位编号+大楼/筒子楼方式命名,如安化楼、512 厂筒子楼等。机关公寓以革命口号/机构名+旅社/招待所方式命名,如东方红/红旗旅社,建工部/文广局招待所。(4)空间组织上,公社公寓创造了以扩张公共空间、消解家庭空间的方式促进公共交往和增强集体凝聚力的特殊空间组织形式。具体通过在居住套间中去除餐厨、卫浴空间,在楼层空间中扩增公共服务、公共活动和公共学习空间的方式实现。另一方面,三线职工公寓则以单间、套间宿舍结合的方式满足工人个体和家庭的不同居住需求。(5)形体轮廓方面,公社大楼通过屋檐收分、通高门厅、垂直分隔塑造简约、典雅的建筑形态;三线宿舍则以排屋门窗、公共走廊、平/坡屋顶的组合变化调节质朴形态。(6)该时期装饰细部更加朴素,以楼层线脚抹灰、铸铁纹饰、水泥花格和革命标语为装饰元素,体现出在劳动中创造审美的价值逻辑(图7)。

图7 人民公社与三线建设时期集体公寓特征解析

4.6 中国近现代公寓建筑遗产谱系建构

综合全文,公寓历史建筑可分为A 住宅公寓、B 宿舍公寓、C 旅社公寓三种母型,三类建筑在不同时期因历史需求与建造背景差异产生出不同变体,其衍化逻辑与谱系关系如下(图8):

图8 中国近现代公寓建筑功能类型、历史范型关联与遗产谱系建构

(1)住宅公寓可分为A1 独立式、A2 联排式、A3里坊式、A4 楼栋式四种亚类和A11 西式(独栋)、A12中式(合院)、A21 双联式、A22 多联式、A31 里院式、A32 里弄式、A41 楼梯式、A42 电梯式8 种细分变体。开埠通商时期,租界高级职员公寓与商业出租公寓以独立式与联排式为主要类型,偶有里坊式、楼栋式形态出现(如巴诺夫公寓、圆明园公寓)。民族革命与抗战时期,士绅公馆以独立式、联排式为主,衍生出更具中式风格的合院类型;商业出租公寓则经由联排公寓在街坊地块中的拼组和在垂直方向上的加层,创造出里院、里弄公寓和楼梯、电梯公寓的新形态,并以之为主导。解放建国、人民公社和三线建设时期,部分工人住宅与苏联专家楼延续联排、里坊和楼梯式公寓形制,人民公社大楼则以民国电梯公寓为建造蓝本。

(2)宿舍公寓可分为B1 通廊式、B2 折廊式、B3排屋式三种亚类和B11 外廊式、B12 内廊式、B21 翼廊式(L 型、工型、浅凹型)、B22 院廊式(回型、深凹型)、B31 单一模块排屋、B32 模块组拼排屋6 种细分变体。开埠通商时期,租界宿舍以通廊、折廊形式为主,涵盖各细分类型。之后时期,宿舍公寓延续既有形制,直至解放建国后,工人宿舍和低配专家楼创造出模块套间排屋形式,并在人民公社与三线建设时期发展出单间+套间组合和宿员空间+公共空间组合的模块组拼排屋形式。

(3)旅社公寓可分为C1 苑馆式、C2 楼栋式两种亚类和C11 家庭旅馆、C12 园林苑馆,C21 多层旅店、C22 高层宾馆4 种细分变体。开埠通商时期,租界旅社以家庭旅馆和多层旅店为主;民族革命与抗战时期,发展出园林苑馆和高层宾馆形式。建国后,外宾公寓以园林苑馆和高层宾馆为主要类型,机关招待所则延续多层旅店形制。

结语

中国近现代历史公寓是一种特殊的建筑遗产类型。其见证和记录了中国开埠通商、民族革命、抗战斗争、解放建国、人民公社和三线建设等不同时期国家、民族发展的历史进程,对中国近现代城市文脉建构、价值观塑造和公共审美育化具有重要影响。建造于不同时期、不同城市的历史公寓具有广泛和深刻的谱系关联,其价值挖掘、文化阐释和保护管理需遵循结构化的系统逻辑。既有建筑遗产保护研究受限于“辖区自治”的治理逻辑,多局限于特定城市、特定时期建筑遗产对象的特征识别和价值梳理[27],缺乏从国家、民族发展演变宏观视角整合地域遗产特征、价值线索,细分遗产类型、建构遗产谱系的系统研究,所获结论难以建立保护对象的精确类属坐标和科学价值谱系。为此,本文结合城市历史景观理论,探索构建了用以科学指导保护实践的中国近现代公寓建筑遗产谱系,创新贡献如下:

第一,建构了以建筑功能类型和历史范型关联解析为研究路径,以时期划分、语境解析、特征识别、谱系建构为研究步骤,以建筑属性特征3 要素(区位条件、权属主体、称谓方式)和形态特征3 要素(空间组织、形体轮廓、装饰细部)为研究要素的城市建筑遗产谱系研究方法。该方法拓展了既有建筑遗产研究就时代论时代、就城市论城市的视野局限和建筑谱系研究以地域谱系为研究内容、以建筑形态语汇为研究要素的范式局限。

第二,针对中国近现代公寓这一特殊建筑遗产类型,通过多样区、多时段关联解析,梳理、识别出1840~1980年间其建造的历史语境、综合特征和时代价值,并据此建构出以住宅、宿舍、旅社3 大类及其9 亚类、18 小类功能类型和以开埠通商、民族革命、抗战斗争、解放建国初、人民公社与三线建设5 阶段22 类历史范型为类属坐标的中国近现代公寓建筑遗产谱系。上述结论可针对性指导我国各地相关建筑遗产的普查登录和保护实践。

图、表来源

所有图、表均由作者绘制。

注释

1)年代事件背景通过城市历史事件梳理和影响演绎予以解析,社会权力结构从城市生产资源配置机制和社会人员组织模式两方面解析,城市发展导向通过对不同时段城市经济、社会、文化发展目标的比照予以解析,文化审美思潮从城市公共价值观与审美趣味两方面考据解析。