多学科协作的零缺陷护理在新生儿高频振荡通气中的应用

姚瑶,高甜甜,桂丹丹

(漯河市中心医院新生儿重症监护室,河南 漯河 462000)

新生儿高频振荡通气为临床用于治疗新生儿呼吸系统、中枢神经系统、循环系统等疾病的有效手段[1]。高频振荡通气是一种具有开放式结构的呼吸器,通过小管吸气从气道两侧呼出气体,可减少呼气阻力,与小儿呼吸道狭长、生理死腔大的解剖结构吻合。然而新生儿的配合性较差,易出现哭闹等情况,影响治疗效果。郑燕芳等[2]的研究表明,将预防性护理用于接受机械通气的呼吸窘迫综合征患儿,可提高治疗的安全性,缩短机械通气时间。多学科协作护理是融合临床多个科室的优势为患者提供优质护理服务,通过各学科医护人员讨论制定护理方案,可最大限度地减少护理的缺陷,提高护理安全性[3]。本研究将多学科协作的零缺陷护理应用于接受高频振荡通气的新生儿,观察其临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2021 年2 月至2023 年1 月我院收治的70例接受高频振荡通气治疗的新生儿为对象。入组标准: ①患儿存在呼吸功能障碍;②接受高频振荡通气治疗;③家属对本研究知情同意。排除标准: ①严重脏器功能不全者;②患有血液遗传疾病者;③合并严重感染者;④过敏体质者;⑤患有先天性呼吸道畸形者。按照抽签法随机分为观察组(n = 35)与对照组(n = 35)。观察组日龄1~7 d,平均(3.64±1.26)d;男性19 例,女性16 例;分娩方式: 剖宫产12 例,自然分娩23 例。对照组日龄1~7 d,平均(3.39±1.22)d;男性17例,女性18 例;分娩方式: 剖宫产10 例,自然分娩25 例。两组的日龄(t = 0.843,P = 0.402)、性别(χ2= 0.229,P =0.632)、分娩方式(χ2= 0.265,P = 0.607)比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 干预方法 入组患儿均接受高频振荡通气治疗,管内水柱维持4~6 cm 压力,氧流量维持8~10 L/min。对照组接受常规护理,包括遵医嘱纠正电解质及酸碱失衡、抗感染、营养支持等,定期协助患儿翻身及吸痰。观察组接受多学科协作的零缺陷护理: ①组建由急诊科医师、ICU 医师、儿科医师、营养师、护士长、护士组成的护理小组。护士长为组长,根据工作量安排轮值人员。利用弹性工作制,保证每位队员可得到良好的休息,防止疲劳上岗。②对小组成员进行培训,内容主要为高频振荡通气注意事项、多学科协作及零缺陷理念及方法、并发症预防、NEWS 使用方式、沟通技巧等。定期组织成员讨论患儿的治疗及护理效果,并及时改进措施。③零缺陷护理: a.采用NEWS 评估患儿病情,总分0~15 分,分值与病情呈正相关。NEWS 评分0 分,Ⅰ级监护,每2 h 评估患儿病情1 次;1~2 分,Ⅱ级监护,每1 h 评估1 次,预防可能出现的危险;3~15 分,Ⅲ级监护,立即通知医师进行会诊,确定诊疗方案,给予患儿24 h 实时监护。b.感染预防。每天进行1 h 的病房通风,做好消毒工作;妥善固定管道,每2 h 协助患儿翻身1 次,并进行拍背、吸痰,及时清除口腔、气道分泌物。观察痰液的颜色、量及性质,痰液稀少者可减少吸痰次数,黏稠者可给予雾化吸入,增加吸痰次数。鼻腔局部可应用红霉素软膏涂抹,2 次/d。c.病情观察。持续监测患儿的血氧饱和度及生命体征,根据患儿的病情及血气指标水平调整高频振荡通气参数。密切观察患儿的血压波动、反应情况等,针对患儿呼吸困难等有预见性并做好预防处置措施。

1.3 观察指标 干预效果: 患儿呼吸困难症状消失为显效;患儿呼吸困难显著改善为有效;未达上述标准为无效。采用全自动血气分析仪测定患儿氧分压(PaO2)、二氧化碳分压(Pa-CO2)、动脉血氧含量(SaO2)。统计并发症(气胸、颅内出血、肺炎、支气管肺发育不良)发生率。

1.4 统计学分析 采用SPSS 21.0 分析数据。计数资料以n(%)表示,采用χ2检验;计量资料以±s 表示,采用t 检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组的干预效果比较 观察组的总有效率为91.43%,高于对照组的65.71%(P<0.05)。见表1。

表1 两组的干预效果比较 [n(%)]

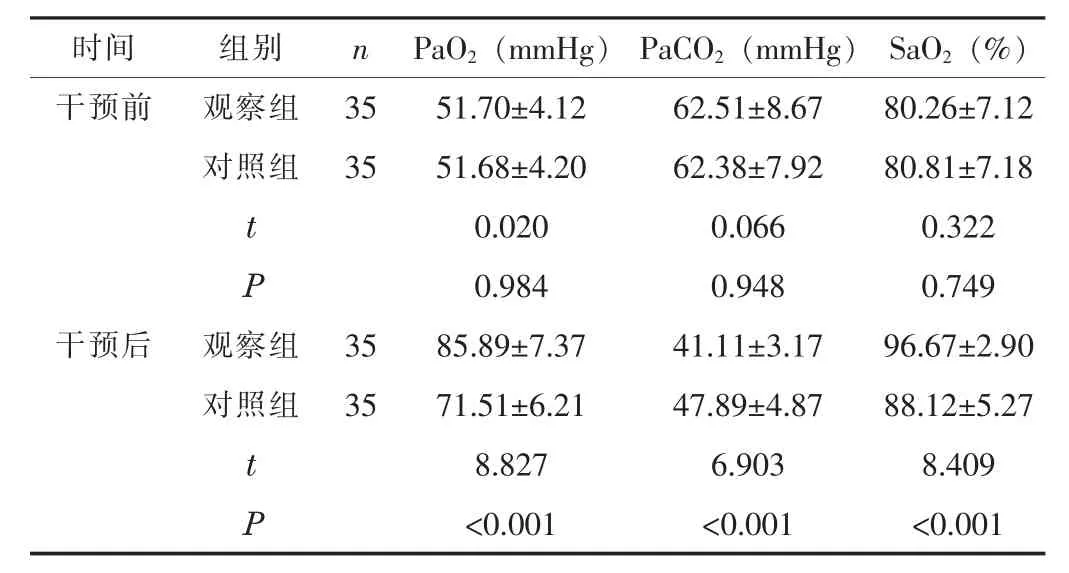

2.2 两组的血气指标比较 干预后,观察组的PaO2、SaO2均高于对照组,PaCO2低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组的血气指标比较(±s)

表2 两组的血气指标比较(±s)

?

2.3 两组的并发症比较 观察组的并发症发生率为14.29%,低于对照组的60.00%(P<0.05)。见表3。

表3 两组的并发症发生率比较 [n(%)]

3 讨论

高频振荡通气是临床用于新生儿多种危重症救治的方式,与传统的机械通气治疗相比,可避免低通气压力不能缓解肺低血氧状态,进而提升治疗效果[4]。高频振荡通气可有效改善患儿的肺功能,降低呼吸机相关肺炎及颅内出血等并发症的发生风险[5]。然而在临床应用中,新生儿由于易出现哭闹等,会对高频振荡通气的治疗效果产生不良影响。配合科学、合理的护理干预对提高高频振荡通气的疗效及安全性具有积极意义。

本研究将多学科协作的零缺陷护理用于接受高频振荡通气的新生儿,取得了较好的效果。多学科协作的零缺陷护理是在零缺陷理念指导下的护理方式,打破传统中 “只要是人就会犯错” 的观念,转变为通过规范的管理避免犯错[6]。护理差错发生后需采取紧急措施进行补救,因此要实现零缺陷,应做好提前预防,在工作中尽早发现并排查可能出现的失误,提出整改措施。本研究在多学科参与下进行护理方案的制定,包括急诊科、儿科、呼吸科等科室,由各个学科医师根据自身经验及专业知识分析高频振荡通气过程中可能存在的风险,通过讨论确定护理方案,实现零缺陷护理的目标。本研究结果显示,观察组的治疗效果优于对照组,且患儿各项血气分析指标(PaO2、PaCO2、SaO2)改善效果明显,提示多学科协作的零缺陷护理可提高高频振荡通气干预的效果,改善患儿的通气功能。本研究中,观察组的并发症发生率低于对照组,提示多学科协作的零缺陷护理可提高患儿治疗期间的安全性。分析原因为多学科协作的零缺陷在多个学科医师的专业指导下,具有较强的大局观,护士可对潜在风险进行预测及预防,采取针对性干预措施;利用多学科协作的护理可为患儿提供生理及心理全方位的照顾,进而提高护理干预的效果,改善患儿血气分析指标。在护理期间密切关注患儿病情,并利用NEWS 进行动态评估,强化基础护理如吸痰、翻身、扣背等,进而减少相关并发症的发生。

综上,多学科协作的零缺陷护理用于高频振荡通气新生儿中可提高干预效果,改善患儿血气指标,减少并发症的发生。