国家区域医疗中心协作医院同质化发展实践探索

张啟发 王国辉 冯 超 邱 冰 杨 卓

1 北京积水潭医院贵州医院 贵州贵阳 550014; 2 北京积水潭医院 北京 100035

国家区域医疗中心项目是党中央国务院推动健康中国建设的战略举措,是深化公立医院改革、促进优质医疗资源下沉的重要载体[1],也是实现欠发达地区优质医疗资源供给的有效直接手段。新形势下,国家分类分步布局推动国家区域医疗中心建设项目,促进医疗资源扩容和区域均衡布局,创新紧密型长期型帮扶协作机制,改变优质医疗资源单向复制输出模式,推动输出医院与项目医院管理、人才、技术、品牌、文化领域同质融合,促进项目医院保持高速高水平发展[2]。

1 项目医院建设背景

国家区域医疗中心以临床专科建设为抓手,立足疑难危重症诊断与治疗、疾病防控与突发事件医疗应急,培养医学人才,完善医院管理制度,汇集优质医疗资源形成区域医疗高地[3]。目前,我国已经分5批次开展了125个国家区域医疗中心建设项目,实现全国各省全覆盖,促进医疗资源下沉、工作重心下移,方便老百姓看病就诊,减少患者跨省份、跨区域就医成效逐步显现[4]。

1.1 项目医院所在区域现状

案例医院所在区域地处西南内陆地区腹地,是中国西南地区交通枢纽,长江经济带重要组成部分,拥有常住人口3 856万人,属于患者输出大省和医疗资源相对薄弱省份。据不完全统计,2021年该省外转患者8.45万人,外转医药费用18.6亿元,群众就近享有公平、优质、方便医疗服务的美好期盼与优质医疗资源发展不平衡不充分的矛盾尚未得到根本缓解,亟需发达地区优质医疗资源下沉[5]。

1.2 “区中”项目实施政策沿革

国家区域医疗中心概念提出及实施已有一段时间,早在2016年国务院就出台《“十三五”卫生与健康规划》,明确提出围绕区域内群众急需、医疗资源短缺和异地就医最突出的专科医疗需求,在全国范围内建设一批国家区域医疗中心[6]。2019年10月,我国试点启动国家区域医疗中心建设项目,国家发展和改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局联合印发《区域医疗中心建设试点工作方案》,率先在北京等优质医疗资源雄厚地区选择30家试点输出医院[7],对口支援河北等8个省份输入医院,正式拉开国家区域医疗中心项目建设的序幕。

2022年1月,国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》文件,提出在贵州建设国家区域医疗中心、省级区域医疗中心[8],就补齐医疗卫生服务短板,支持贵州建设区域医疗中心,给予系列政策倾斜。3月,国家决定在第一批8个试点省份基础上有序扩大国家区域医疗中心,贵州省纳入国家区域医疗中心建设范围。贵州省政府部门、行业主管单位、依托医疗机构积极洽谈对接,合力争取国家区域医疗中心项目落户贵州。4月,贵州省人民政府与北京积水潭医院签订协议,依托贵州省骨科医院合作共建国家区域医疗中心,并于同年10月获批纳入第四批国家区域医疗中心建设名单[9],贵州省首家国家区域医疗中心正式落地运行。

2 国家区域医疗中心同质化发展做法成效

国家区域医疗中心同质化既是实现优质医疗服务供给的重要环节,也是实现医疗资源合理配置、缓解居民就医倾向的必然要求[10]。案例医院是北京积水潭医院首家正式输出的国家区域医疗中心项目医院,输出医院高度重视项目医院建设运行,围绕同质化发展,推动医疗技术、科技创新、改革发展、医教研协同和品牌形象塑造取得良好效果。

2.1 发展目标同质化

国家区域医疗中心协议签订后,合作双方协同制定项目医院建设方案,以输出医院发展目标为统领,制定项目医院发展目标。输出医院相继派遣项目医院领导、科室负责人赴案例医院履职,充实项目医院班子和干部队伍。输出医院派驻人员实地调研,全面走访项目医院行政临床科室部门,制定建设高水平临床研究中心、高层次人才培养基地、高水准科研创新转化基地、地区患者外转率减少“四大目标”。结合实际,修订项目医院年度重点工作任务、科室综合目标责任书,将输出医院重大工作部署纳入项目医院执行。修订项目医院“十四五”规划,提出“精综合、强专科”战略发展目标,研究制定专科发展计划,制定中长期发展规划,按照“一三五”步骤推动实施五年计划。通过发展目标同质化的制定落实,提升项目医院区域内品牌影响力,提升疑难危重病人诊疗能力及综合管理水平,培养高水平人才团队,打造科研型、创新型、智慧型现代化医院,打造跨省“互联网+医疗健康”协作平台,推动项目医院高水平发展。

2.2 运行管理同质化

管理是医院正常运行的基本保障,需要精细实施现代化管理。案例医院行政管理架构中,实行输出医院院长担任总院长,输出医院派驻管理团队、业务团队赴项目医院管理,促进管理治理同质实施,保障项目医院管理队伍稳定性、可持续性。①建立健全“双主任”制。结合项目医院实际,探索“京黔”一体化运行体制机制,增设输出医院主任为项目医院名誉主任,派驻专家任命为项目医院所在科室主任,实行派驻专家+属地主任“双管”模式,分别主管医教研和行政业务,避免出现外来管理“水土不服”问题。②实施制度管理平移。将项目医院纳入输出医院总体规划,作为本部“一院多区”“远程”管理;完善制度建设,将输出医院规章制度与属地融合,制定完善项目医院章程、党委会、办公会、“三重一大”议事规则以及各项管理规章制度、临床业务规章制度,汇总形成制度分册,规范指导项目医院工作开展。③推动管理模式同质。细化原有管理思路,项目医院选派行政临床医技人员赴输出医院进修学习,同步将输出医院MDT先进管理模式、管理经验应用于项目医院实践,邀请输出医院管理专家“线上线下”指导,促进医院管理科学高效。

2.3 医疗技术同质化

医疗技术同质是国家区域医疗中心项目的核心关键。一方面,借力输出医院优势,科学完善项目医院疾病救治流程、疾病救治体系,提升综合诊疗能力;开展多中心临床研究,将科研成果向临床转化,推动诊疗规范化标准化发展。另一方面,通过人员交流、研究合作等方式引入输出医院新技术、新项目、新疗法,实现医疗技术同质平移。同时,积极扩大国家区域医疗中心辐射面,推动派驻专家下沉区域内基层医疗机构巡诊帮扶支援,开展临床技术支援、科研指导、教学培训、管理输出等支持,促进区域内优质医疗资源共享,辐射带动医疗能力整体发展。目前,北京专家已累计派驻项目医院100人次,专家引进开展新技术142项,填补国内区域内技术空白48项,利用新技术治疗患者800例次,开展四级手术量占比35.69%。案例医院医联体联盟单位数量增长18%,省外患者到院异地就诊数量逐月增加,累计吸引4万名省外患者就医(见图1),区域百姓充分享受到国家医疗改革的红利。

图1 2022年—2023年医院省外患者月就诊量

2.4 教育培训同质化

培养项目医院国家级专业队伍是国家区域医疗中心建设目的重要内容。协作医院双方积极促进教育培训同质化,输出医院将项目医院纳入总体培训规划,选派专家线上线下为项目医院作专题培训,承办参与输出医院大型学术讲座论坛,定期同步开展线上大查房。建立输出医院与项目医院科研合作机制,吸纳项目医院医务人员参与科研课题,细化开展子课题研究,打通科研“通道”。发挥派驻专家作用,“一对一”培训带教项目医院人员;开展教学培训、手术指导、技术培训;开设“科研门诊”,开展科研评审、科研培训;打造“教育课程”“精品课程”“技能提升课程”等“区中”品牌课程。出台制度激励派驻专家申报案例医院所在省科研课题,建立机制保障所获合作科研项目持续推进。已累计开展培训教学1 148次、“联合查房会”20期,打造教育课程精品课程38期,提升基层医院技能培训15期。案例医院科研课题质量取得突破,科研立项总金额同比增长56%,相继产出IF=19.1、IF=17.3的中科院一区SCI论文。

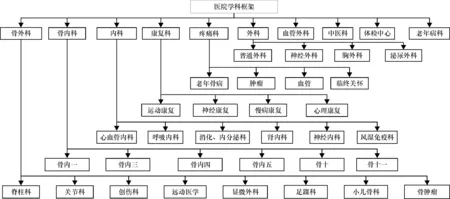

2.5 学科发展同质化

学科建设是持续性、系统性的工作,学科发展为实现医院高质量发展提供核心支撑和核心竞争力[11]。在输出医院为综合医院,项目医院为专科医院背景下,项目医院坚持错位发展思路,对标输出医院学科建设标杆,形成以骨内科为基础、骨外科为支柱、康复科为保障、综合科室协同发展的学科体系(见图2),积极打造学科专科集群,发展优势学科,扶持弱势学科,弥补空白学科。以国家临床重点专科为引领,促进优势学科带动组建院内特色学科,实施学科MDT协同模式,强化学科交叉融合。细化学科发展,相继成立足踝科、小儿骨科、风湿免疫科、骨肿瘤科;建设血管疾病诊疗中心、老年髋部骨折治疗中心、创伤中心、卒中中心、胸痛中心,搭建学科发展“新网络”。细化学科分组,康复科细分神经康复组、肌骨康复组,引入骨科康复一体化做法,推行加速康复ERAS理念;急诊科细分急诊内科组、外科组、创伤骨科组,实行分区分级、垂直化管理;心内科和内分泌科独立运行,开展复杂特色治疗项目,开设风湿免疫专病门诊;内分泌科细化糖尿病组、骨质疏松组。与此同时,二期设计科研转化大楼,规划建设科研创新转化平台,与华西医院等科研巨头签订合作协议,打通“医-工-企”科技创新壁垒,全方位、全链条助力学科发展。项目医院运行以来,骨外科三四级手术同比增长39.52%,外科增长72.52%,内科增长32.22%。

图2 医院学科框架体系

2.6 人才建设同质化

医院发展取决于学科,学科发展的关键因素在人才。人力资源是任何组织和系统不可或缺的资源,医院竞争归根结底是医疗人才的竞争。国家区域医疗中心作为高素质专业人才队伍聚集地,主要负责培养医学骨干和学科带头人,为区域内打造国家级队伍[12]。依托借力输出医院庞大专家团队,国内知名专家进驻项目医院领衔工作,医院高水平人才队伍总量持续扩大[13]。①完善人才引进机制。通过执行院长制、双主任制、下基层医疗队、线上专家团队等多模式柔性引进输出医院高层次人才、临床骨干,充实项目医院专业人才队伍。②完善人才培养体系。同质化培育已聘人才,以“京招黔用”“黔招京培”方式为项目医院招聘培养硕士、博士等优秀人才,选送医务人员“点对点”赴输出医院进修培训106人次,外派参与国内行业学习300余人次。③实行人才治院机制。充分发挥人才主力军作用,定期召开座谈会,邀请派驻专家参与探讨,并转化为医院工作举措;充分发挥派驻专家管理作用,助力提升综合管理水平。④强化人才激励政策。对长期派驻人员薪酬待遇不低于同期同岗位1.5倍薪酬标准[14],输出医院出台《专家管理办法》,对支援项目医院人员给予职称晋升、课题申报、科研产出等政策倾斜[15],提升输出医院人员支持“区中”工作积极性。⑤加强人员监督管理。印发《“双主任制”管理实施办法》《专家休假考勤管理办法》等文件,落实专家离“黔”双向报备制度,实现“京黔”双轨监管。

2.7 文化党建同质化

文化建设是医院发展的软实力,是促进医院可持续发展的内在动力,是推动医院高质量发展的重要保障[16]。①协作医院双方充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实作用,以高质量党建引领高质量发展,实施“党建立题-业务答题-推动工作结题”的党建与业务融合发展工程,形成“一支部一品牌、一科室一品牌”模式。成立派驻专家临时党支部,融入项目医院“主题党日”“主题教育”等党组织活动,开展党建引领业务课题调研,促进党建成果转化。②积极弘扬国家区域医疗中心文化,深入宣传推介,推动输出医院与项目医院文化理念精神融合,悬挂输出医院旗帜,将输出文化理念写入项目医院章程、规章制度、应急预案,平移使用输出医院院训、院徽、院标等文化标识,促进“京黔”文化符号统一,提升国家区域医疗中心认知度,增强对输出医院的文化认同。

3 结论

国家区域医疗中心建设工作是新时代卫生健康事业发展中的一个新生事物,也是一项艰巨复杂的系统工程,涉及方多、协调性强、影响面广,需要多方联动、多方合力[17]。国家区域医疗中心为公立医院改革和高质量发展带来了新机遇,同时也给医院管理治理提出了新挑战。推动国家区域医疗中心协作医院同质化发展仍需努力和长期坚持,需要政府机制真支持、输出医院真输出、依托医院真接纳、派驻专家真帮扶、协作医院真融合,在同质化发展中发现问题、解决问题。值得注意的是,在顶尖优质医疗资源相对紧缺形势下,国家区域医疗中心输出医院面临着多个项目医院和其本部“一院多区”管理境况,同质化发展尚无成熟的体系及评价指标可运用,项目协作医院真正实现同质化发展还需深入探索。