“色可暖,话可凉”:英语温觉词的通感模式及其认知机制

程凯文 曹盛勤

(四川外国语大学 语言智能学院,重庆 400031)

0 引言

春暖夏炎,秋凉冬寒,是人类对外部世界(气候)最基本的温觉体验。然而,“暖、炎、凉、寒”并非只用于描述温度,“暖”可修饰眼睛看到的“颜色”,“凉”可描述耳朵听到的“话语”,“炎”可表达口舌尝到的“味道”,“冷”可描述鼻子嗅到的“香气”,这种现象在临床心理学上称为“联觉”,在语言学上则被称为“通感(隐喻)”(Popova,2005;Strik Lievers,2017)。正所谓“一切感性知觉都不过是我们的感性经验对身体活动依赖的一种结果”(怀特海,2004:139-140)。有学者认为,通感是隐喻的子类,它不仅像一般隐喻一样涉及始源域与目标域之间的概念映射,而且限定两概念域均由感觉词组成(Ullmann,1957:266)。黄兴运和谢世坚(2022: 89-97)指出隐喻具有显著的“体认性”,而我们认为通感的体认性更为突出。人们通过感官体验现实,将获得的经验组织成意象图式(image-schema),再将此图式由认知加工投射到其他经验上,形成新的概念系统(王志红,2005:59-61)。因而,语言源自人们对现实世界的互动体验和认知加工(王寅,2023)。

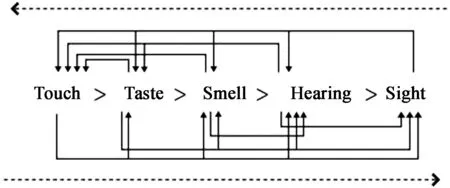

斯蒂芬·乌尔曼(Stephen Ullmann)(1957)发现,诗歌语言中感官转移(通感)从源模态到目标模态的映射方向为:Touch→Taste→Smell→Hearing→Sight,即触觉→味觉→嗅觉→听觉→视觉。感觉间的转移多是从较低级的感官到较高级的感官移动,由可及性程度较高的感觉向可及性较低的感觉移动。约瑟夫·威廉姆斯(Joseph Williams) (1976)在乌尔曼的通感转移基础上进一步标注了五种感觉转移的具体方向。

如图1 所示,触觉可通感至味觉、视觉和听觉;味觉能通感至嗅觉和听觉,除视听觉可以双向相互通感外,其他感觉的通感模式均为单向映射。威廉姆斯还推测该模式普遍适用于所有语言。

图1 Williams(1976)通感模式图

然而,通感英语和意大利语的语料库研究表明多对感觉间的映射都具有双向通感性(Lievers,2015)。如图2 所示,触觉和其他四种感觉域之间均可相互映射,但正反双向映射具有不对称性,正向映射的使用频率往往比相应反方向的映射频率更高,这无疑是威廉姆斯(Williams,1976)通感模式的扩展。

图2 英语通感转移模式(Lievers,2015)

综上所述,威廉姆斯的通感“普遍映射模型”颇受争议,亟需来自不同语料库的证据验证。当然,通感可能不仅仅是五种大类感觉之间的映射,感觉次类的具体通感模式也应是学者们探索的重要方向(Williams,1976)。就触觉而言,兰盖克(Langacker,1987)将其细分为温度(temperature)、压力(pressure)和痛觉(pain)三类,那么其中任一类词汇是否有特异的通感映射方向呢? 本文选取触觉词的温觉(度)类为例,探寻其通感认知机制,尝试描绘整体感觉词的一般映射方向。目前,已有温觉词的研究囿于“冷/cold”和“热/hot”词义对比研究(吴淑琼 等,2022:21-31),虽然对其通感映射或认知路径有所关注,但发掘不深。与之形成鲜明对比,汉语温觉词的通感研究取得了较大成果(赵青青 等,2019)。因此,本研究旨在借鉴汉语研究成果和方法来探讨和挖掘英语温觉词的通感模式。袁婧(2019:11)将描述温度的知觉体验词汇分为基本温觉词和由基本温觉词与其他语素复合组成的一般温觉词。由于判断标准的不同,汉语学界对基本温觉词的判定有所差异,主要有四分法(热、温、凉、冷)、五分法(热、暖、温、凉、冷)、六分法(烫、热、温、凉、冷、寒)和七分法(烫、热、温、暖、凉、冷、冰)(任晓艳,2006:11-12)。其中,多数学者赞同“热、温、凉、冷”四分法(蒋绍愚,2005:276),对应到英文中的基本温觉词则为“hot/warm/cool/cold”。由于这类词的数量有限,因此我们扩大研究范围,选取一般温觉词“fiery/burning/chilly/icy”作为辅助研究对象,以期通过比较两类温觉词“求”同“释”异,全面描绘英语温觉词通感映射方向,挖掘其背后的认知机制。

1 数据来源和研究设计

根据汉语基本温觉词的标准,本文选取“hot/warm/cool/cold”作为英语基本温觉词。由于英文单词词义的丰富性,“hot”可包括汉语基本温觉词“烫、热”;“warm”可概括“温、暖”;“cool”为“凉”;而“cold”可为“寒、冷”。同时,根据汉语一般温觉词的概念,整理的英语一般温觉词为“chilly、icy、freezing、shivery、burning、fiery、thermal、scorching”,本文选取语料库中使用频率更高的前四个词汇“fiery/burning/chilly/icy”,运用定量和定性的分析方法对英国国家语料库(British National Corpus,简称BNC)中八个英语温觉词的通感映射方向进行梳理、对比和分析。同时,运用如《牛津高阶英汉双解词典》《柯林斯英汉双解大词典》等英语工具书辅助分析。

本文的研究问题是:(1)英语基本温觉词“hot/warm/cool/cold”和一般温觉词“fiery/burning/chilly/icy”的通感使用统计。(2)两类英语温觉词汇通感映射方向的异同。(3)英语温觉词的通感认知机制分析。研究步骤如下:首先,在BNC 语料库中分别搜索“温觉词+名词”的使用例句,下载语料库数据并另存为可编辑的文本。其次,根据弗朗西斯卡·斯特里克·利弗斯(Francesca Strik Lievers,2015)总结的感知相关词汇表在文档中检索初筛出使用通感的词条,由人工判断剩余搭配的通感使用词条。最后,由人工系统分析所有英语温觉词通感实例,考察其整体通感映射方向。

2 英语温觉词汇通感使用统计

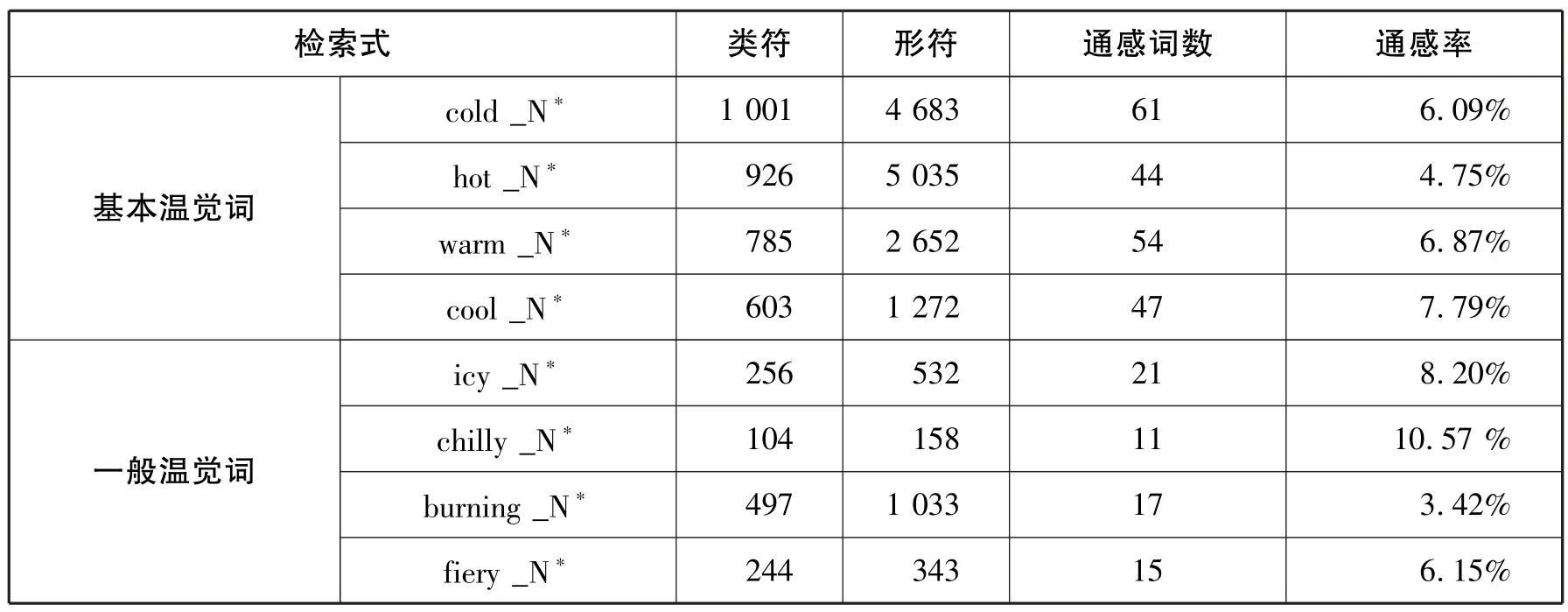

基于BNC 语料库中英语温觉形容词修饰名词的数据,英语基本和一般温觉词通感使用实例的整体分布情况如表1 所示:

表1 英语温觉词通感使用数据表

由表1 可知,整体来看,基本温觉词和一般温觉词通感(频)率(通感表达在对应类符中的占比)差距不大,除“hot/burning”外,其他温觉词的通感率均大于5%。英语基本温觉形容词修饰名词的用法在语料库中的使用率较高,类符数均在500 以上,形符数均在1 000以上,但通感使用不多,通感率不超过10%。英语一般温觉形容词修饰名词的用法则相对较少,类符数都在500 以下,但其通感率与基本温觉词相比并无明显差异。

2.1 基本温觉词通感使用统计分析

如下表2 所示,英语基本温觉词在视听味嗅四种感觉域中均有投射,通感率排序为视觉>听觉>味觉>嗅觉。其中,通感到视觉域的词目最多,共145 条,占比18.05%;其次是听觉域,36 条词目,占比4.40%;温觉投射到味觉域和嗅觉域的词目相对较少,各有13 条和12 条,占比1.55%和1.50%。

表2 英语基本温觉词通感映射数据表

本文语料数据中“cold +名词”通感到视觉上频率最高的是“cold light”,共50 次;“cool+名词”的使用频率相对较低,出现最多的是“cool look”,共19 次。“warm”形容颜色和光线的实例最多,“warm glow”使用频率最高为53 次。“hot”也有用于描述光线和颜色的表达,比如“hot sunshine”和“hot colour”,分别出现了18 次和17 次。“cold/hot/warm/cool”对光线和颜色的修饰除了可表温度高低,也能够强调光线的强度和颜色的冷暖等,如例(1)“cold light”译为“寒光”。其次,温觉词还可用来修饰面部表情及神态变化类的词,例如:“cold stare”“cool face”。其中,“hot flushes” 搭配频率最高(24 次)。基本温觉词修饰听觉名词时,“cool/cold voice”的使用频率最高,分别为19 次和13 次,其他搭配的使用频率均在六次以下。与“cool/cold”相比,“hot/warm +声音词”的用法相对较少。“hot”主要用于修饰音乐表示“节奏强的”,如例(2)“热门音乐”。“cold/cool”修饰味觉词,同样有和修饰听觉词汇一样的效果,可以加强被修饰词的味觉或讽刺挖苦的强度,如例(3)“冷冷的挖苦”。此外,“warm”和“hot”也能表示味觉中“酸、甜、苦、辣”的程度。“hot”可用来修饰食物,特指“辣的;辛辣的”,比如语料中使用频次最高的是“hot food”(54 次),译为“辛辣的食物”。然而,温觉词在嗅觉域上的投射相对较少,基本温觉词通感到嗅觉的词目有12 条,其中“hot/warm”共9 条,“cold/cool”共3 条,如例(4)中“暖烘烘的臭味”,“暖”增强了熟悉、亲切的氛围。

(1)Her hero could have been transfixed in the light from the Trinity,she thought,but it was cold light,cold,cold light.(触觉→视觉)

(2)Hey,there’s nothing I like better than a slow cruise off the Spanish Main,a cool drink,and a little hot music.(触觉→听觉)

(3)“But it was the High King Erin who pronounced the spell,” he said and the cold bitterness was in his voice again.(触觉→味觉)

(4)She lifted the flowers and smelled their cool scent .(触觉→嗅觉)

2.2 一般温觉词通感使用统计分析

如下表3 所示,整体来看,英语一般温觉词在视、听、味和嗅四种感觉域中均有投射,整体通感率排序为视觉>听觉>味觉>嗅觉。其中,四个词汇均能通感到视觉域,总计51 条词目,占比21.88%;其次也都能通感到听觉域,总计8 条,占比3.54%;而味觉域和嗅觉域上都有词汇无通感表达,例如“icy/ burning”在味觉上没有通感表达,“chilly/ fiery”在嗅觉域上无通感表达。

表3 英语一般温觉词通感映射方向数据表

在本文的语料数据中,一般温觉词“fiery/burning/chilly/icy”在视觉域的通感上也常用于修饰颜色和光线,其中“fiery red”的频率最高,共14 次,其他表达的使用频率较低,均在10 次以下。如例(5)“fiery”对“gold”的修饰,能增强“gold”色彩本身的亮丽感,译为“烫金色”。其次,同基本温觉词一样,一般温觉词也能表达视觉域上的面部表情和神态,如fiery face,burning eyes,icy gaze,chilly glance 等。但是,这类词在听觉上的投射不多,仅8 条,主要是用于修饰“voice/sound”等与人类相关名词。温觉感受融入声音,为其赋予了感情色彩,如例(6)“阴冷的声音”。在味觉域上,一般温觉词的投射共3 条,如例(7)中“chilly confection”(冰冷的甜品)。最后,在嗅觉域的通感表达仅两条“icy tang”和“burning smell”,如例(8)“burning”对“smell”的修饰,增强了气味的刺激程度,表达为“烧焦的味道”。

(5)Fiery gold and orange trees shed leaves which drifted down before a bright blue sky.(触觉→视觉)

(6)“That’s a rude thing to mention” he said in a clear,icy voice that made Carrie tremble.(触觉→听觉)

(7)Despite their economic woes and their climate,Muscovites are reckoned to eat more than 200 tonnes of the chilly confection every day.(触觉→味觉)

(8)Markby said tentatively,“like to interfere with the chef’s methods,but ought there to be that burning smell ?” (触觉→嗅觉)

3 体认语言学视域下英语温觉词通感映射模式及认知机制

3.1 基本温觉词和一般温觉词的通感语义比较

如表4(见下页)所示:两类温觉词通感率总体排序趋于一致,其内部差异类似,均位于味嗅两觉。温觉词在视觉域的投射,主要用于描述光线或颜色,意为“冷色的;暖色调的”,如:“clear cold light”(清寒的光),“cool green”(冷绿色)。温觉类形容词的修饰能展示出色彩和光线词在视觉效果上的不同刺激程度,并赋予其一定的感情色彩。如例(1)所示,“cold”的修饰不仅反映出了光线颜色的冷暖,还通向了心理情感域,体现了人物内心的悲凉,保留了温觉词本身的消极意义。温觉词在听觉域上的投射,能表现出说话者的情绪,如“cold/cool/icy/chilly”的基础义为“寒冷的;凉的”,投射到听觉上可以指说话者语气态度不友好,带给人一种冷漠疏离感,能够显示出说话者与听话者之间的距离感 (王清来,2020:82)。因此,“cold/cool/icy/chilly+声音词”大多都表达出说话人一种冷漠甚至讽刺的态度,还能烘托出整个语境的氛围,如例(6)所示。而“hot/warm/fiery/burning+声音词”的用法刚好与“cool”的词义相反,给人一种友好温暖的感觉,多具有积极向上的意义。温觉投射到味觉上,能让体验者由通感联想感知到食物的温度,增强味觉体验,如例(7)所示,“chilly”的修饰突出了甜点入口的刺激冷感。在嗅觉上,温觉词修饰则能让人体验到温度,如例(4) “cool scent”中,“cool”表示清凉、凉爽,对“scent”的修饰突出了花香的清爽和冷冽。

表4 英语温觉词通感模式

然而,两种温觉词通感模式的最大差异在于部分温觉词没有在味嗅觉域上的通感。由于一般温觉词多为实义词(如ice,burn)衍化而来,因此我们认为其语义通感方向有所局限。例如“icy/burning”在该语料中并未有味觉域的通感,“chilly/fiery”无嗅觉域的通感。另外,冷热之间的通感率也有明显差异,表示“冷”的词汇“cold/cool/icy/chilly”相较于词义为“热”的词汇“hot/warm/burning/fiery”通感率更高,其中“chilly”的通感占比最高(10.57%),“burning”(3.42%)最低。究其原因,可能和人类的生理特征有关。人类皮肤中的冷感受器比热感受器多,且位于皮肤的更浅层,这就导致人体对冷的感觉比热更敏感(范小治 等,2022:50-53)。体认语言学指出,人类的范畴、概念和推理等都是基于身体经验形成,由于人类生理的特殊性,使之能以独特的方式感知客观世界,从而形成独特的思维和语言(王寅,2005:38)。

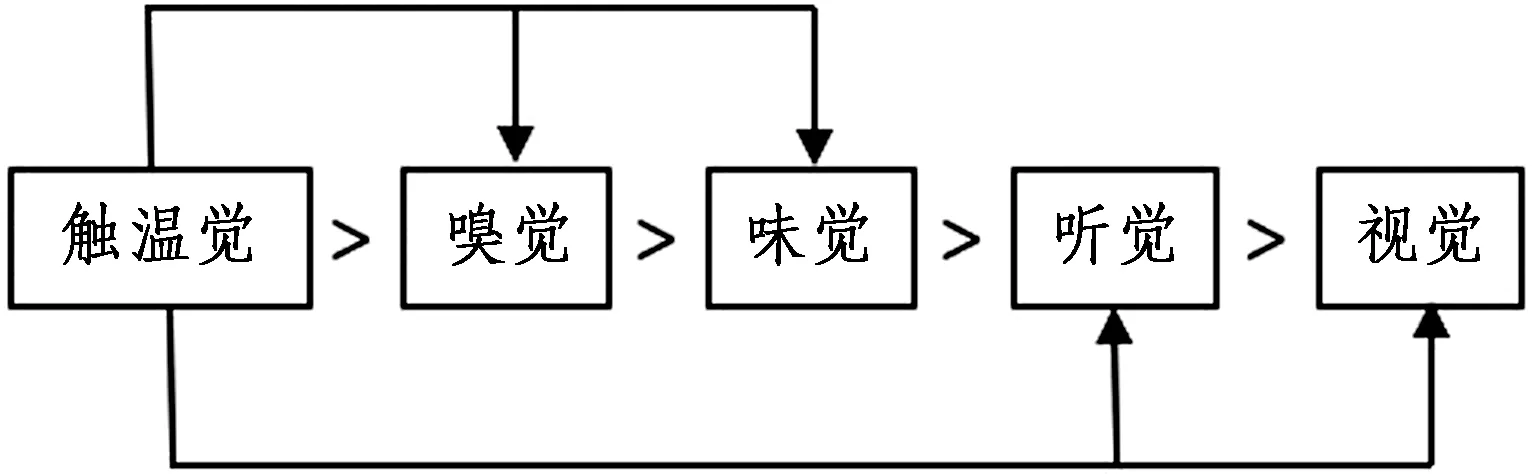

3.2 温觉词的通感映射模式

由上文分析可知,虽然英语中不同温觉词汇的通感使用情况略有差异,但基本温觉词和一般温觉词均可以向视、听、味和嗅四种感觉域拓展构成通感。综合两类温觉词的整体情况,我们可得出英语(触)温觉词通感映射模式图(见图3)。

图3 英语温觉词通感映射模式图

如图所示,通感方向(触)温觉→嗅觉→味觉→听觉→视觉整体上符合乌尔曼提出的感官转移层次结构:Touch→Taste→Smell→Hearing→Sight,并遵循通感的一般认知规律:从较低感觉器官、可及性高的范畴映射到较高感觉器官、可及性低的范畴(Popova,2005;Yu,2003)。因此,温觉通感到视觉的词汇最多(线段最长),听觉次之,这表明触温觉通感的主要目标域为视觉域和听觉域,两者可及性程度低(眼睛和耳是高级感觉器官,涉及较少身体接触和身体活动的直接体验)。然而,本研究数据中有相当数量的实例从触觉直接映射到嗅觉的实例(12 次,如“warm odour”),这与威廉姆斯的通感模型不一致(触觉不能直接转移到嗅觉,见图1),但是,我们的发现与利弗斯 (Lievers,2015)结果一致(见图2)。由此可见,威廉姆斯所谓的通感“普遍语用模式”不一定“普遍”,也不够细致。这可能是因为其语料仅来源于字典,缺乏多样性,也可能是英语语言在近半个世纪的发展中出现了一些新的变化,未来需要更大规模数据库和更多相关研究来验证。

此外,结合表2 和表3 可知,温觉映射到味嗅觉的通感率都不高,且差异不显著。主要原因可能有以下三点:(1)形容词在低级模态中更丰富,而名词在高级模态中更丰富(Strik Lievers,2015:69-95)。本研究的目标域(视、听、味、嗅)均是以名词的形式出现,味觉和嗅觉属于低级模态,词汇数量本身相对较少。(2)只有视觉和听觉具有特定的词汇编码强度,分别是亮/暗和响/静。而触觉、味觉和嗅觉的强度则靠程度副词来表示,如“非常”“相当”等,这也在一定程度上导致味嗅觉的词汇量偏少(Miller et al.,1976: 15)。(3)味嗅两种感觉可能在大脑中具有相似的生理基础。有研究表明,味道的主观体验由味觉、嗅觉和三叉神经刺激在眼窝额叶皮层的特定大脑区域整合产生(Royet et al.,1999: 94-109),同时还有杏仁核和下颞视觉皮层的参与(Rolls,1999)。理查德·史蒂文森(Richard Stevenson)(2009)也发现舌头上由化学物质(如糖的甜味)刺激的味觉体验和嗅闻气味产生的感觉体验有相当大的感知相似性,并在相关病例中得到了证实,患者味觉和气味诱导的味觉均有障碍(Stevenson et al.,2013: 41-57)。另外,我们的发现也对乌尔曼感官转移层次结构提出了挑战,味嗅两种感觉之间的区分度并不明显,那么味觉到嗅觉方向转移的稳定性也值得进一步商榷。

3.3 “现实—认知—语言”框架下的温觉词汇通感机制

3.3.1 温觉词汇的意象图式

意象图式是认知加工中概念结构的心理表征,能够反映意象中重复出现的抽象结构。人类通过感觉器官接受外部刺激,刺激通过电信号或神经递质的形式传向大脑,随后大脑的中枢神经会对这些神经信号进行综合类比,其中重复出现的跨感官的信号特征就是意象图式的生理基础(王宇弘,2008: 13-16)。大脑通过认知加工处理大量相同抽象结构的人类经验(意象图式),形成新的概念结构。作为体认的中介系统,意象图式处于抽象命题结构和具体的意象之间,连通了身体与现实的交互,也正是因为它的链接,隐喻才能够从始源域映射到目标域(崔中良,2021:12-17)。人类的概念系统正是由不同图式性程度的概念结构,如意象图式和认知域,组织构建而成(彭志斌,2021:154-157)。因此,意象图式是现实和认知的桥梁,隐喻将意象图式投射到抽象域,再将认知概念结果输出为语言,意象图式和隐喻在体认语言学的框架之下将“现实—认知—语言”三者链接得更加紧密。王宇弘(2008:14)指出通感的意象图式不仅包含空间结构图式,还涵盖一些更加基本的抽象图式,如“强度”(intensity)和“节奏”(rhythm)图式。然而,我们发现,节奏图式多应用于句子层面,而温觉词汇通感机制更适合用“强度”图式来解释。

“强度”图式是指人类会认为较强的刺激如“亮、响、热、闹”相连互通;而暗、哑、冷、淡等较弱的刺激也如此。“强度”图式的生理基础可能源自人类对重复出现的跨感官信号特征的类比,跨感官特征就是不同种类的外部刺激导致的神经脉冲的强弱,较强的外部刺激会使感觉神经细胞产生较强的神经脉冲(王宇弘,2008:13)。比如“热闹”一词,大多数情况下,人们更倾向将温度更高的“热”和声音强度更高的“闹”联系在一起。因而物体冷热(触觉)可以与声音大小(听觉)联系起来。除此之外,在温觉通感中,触温觉形容词修饰色彩、光线或味道时也能增强或减弱其刺激程度,如例(9)所示,“warm”指温暖的,柔和的,刺激程度适中。“warm”和“rose gold”的相通互联,减弱了玫瑰的艳丽和黄金的夺目,凸显了玫瑰金的温润和柔和。

(9)Choose from warm rose gold,classic rich yellow,or the more unusual white.

3.3.2 温觉词汇通感的体认机制

“现实—认知—语言”强调语言是人对现实互动体验和认知加工的结果,突出语言的人本性、体验性和互动性(王寅,2014)。“体”凸显身体(主要是感觉器官)与客观世界的互动体验,“认”则强调人们对体验信息在心智中的高级加工,进而形成概念结构,并通过语言进行表达(钟罗庆,2022)。相较于隐喻,通感更具体认性,前者的映射中主要涉及抽象意义的表达;而通感的始源域和目标域均是人们的切身感受,能进行双向映射,更能突显现实认知与语言的互动。就温觉通感映射模式来说,味嗅两种感官的通感率差异并不显著,这也符合体认的基本原则,即口腔与鼻腔相连,嗅觉和味觉的生理共通性致使其他感觉映射到味嗅两种感觉时差异并不显著,在语言上表现为嗅觉词和味觉词的重叠度较高(赵永峰,2021: 31)。就通感认知机制来说,现实世界、体认机制和通感语言表达三者之间存在有机联系,如图4 所示。

图4 “现实—认知—语言” 框架下的温觉词通感机制

首先,人类通过身体各感官体验周围环境中的人事物,与现实互动获取一定的感知经验,这些感知经验为后续的认知加工提供了意象图式。随后,人们接受外界某一感官信息后,会将其与经验中已有的意象图式进行认知加工(比较、选择和重构),最后生成与原感官所获信息在语义或功能上有所差异的语言表达。以温觉词汇通感为例,大脑通过存在于皮肤里的冷、热感受器对外界温度的刺激做出反应,获得诸如温度高会有温暖或炎热的感觉经验,基于客观环境累积的日常经验并经由意象图式转换,形成新的温觉概念。最后,再通过语言表征将温觉概念转化为其他四种感觉,如“warm colors” “cold words”“hot sourness”“cool smell”。具体来说,如“Yellow is a kind of warm color(暖色)”,我们从视觉感官获知阳光为黄色调,从触觉上感知阳光很温暖,这两种信息通过大脑认知整合加工后颜色便有了温度,可谓是“色可暖”。又如“cold words” (风凉话),先通过身体触觉感知冰凉的感觉,经由认知加工映射到听觉上,别人的讥讽挖苦的话语像寒风一样刺骨,正是“话可凉”。

4 结语

本文在体认语言学视角下,统计分析了英语国家语料库(BNC)中温觉词的通感使用实例,探讨了其通感映射模式及认知规律。整体而言,英语基本温觉词和一般温觉词的通感拓展路径一致,通感率由高到低的排序为:视觉>听觉>味觉>嗅觉。这为乌尔曼的感官转移层次结构提供了更多证据,但本文所发现的味嗅觉通感率相似的结果也对其结构稳定性提出了挑战。同时,该结果也对威廉姆斯普遍通感模型的触觉部分进行了修正,进一步揭示了现实世界、体认机制、通感表达三者之间的有机联系。然而,五类感觉的通感模式和具体认知机制或存在差异,未来还需要结合更大规模语料库和心理实验进行研究验证。