陕西省煤矿瓦斯灾害防治现状及对策研究

曹建军,刘 军,王中华

(1.中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆市沙坪坝区,400037;2.煤矿灾害防控全国重点实验室,重庆市沙坪坝区,400037)

0 引言

我国是世界第一煤炭生产大国,2022年原煤产量45.6亿t。但我国煤矿灾害严重,主要灾害有瓦斯、顶板、冲击地压、火灾、水害、尘害、热害等,其中瓦斯灾害危害性最高,被称为煤矿“第一杀手”。煤矿瓦斯灾害防治主要是防止煤与瓦斯突出(以下简称“突出”)、消除瓦斯积聚、杜绝瓦斯煤尘爆炸,达到安全高效生产的目标。目前,我国煤矿瓦斯煤尘爆炸预防与控制技术(包括瓦斯利用隔抑爆技术)较为成熟[1],在煤矿瓦斯防治中相当多的技术属于瓦斯抽采及防突技术[2-3]。目前,我国煤矿瓦斯灾害防治已进入到区域性抽采为主的综合治理阶段[4-7],形成了区域防突措施先行、局部防突措施补充的两个“四位一体”综合防突技术体系[8],形成了“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系。同时,为适应煤矿开采深度增加和开采强度增大的现状,我国煤矿抽采时空关系发生巨大改变,目前抽采主要向地面化方向发展[9-10],突出防治措施由局部小范围过渡到区域与局部并重,并逐步向全面区域化方向发展[11-13]。矿井瓦斯超限次数显著下降、瓦斯抽采量大幅度提高,煤矿瓦斯事故起数、死亡人数大幅下降[14-15]。

陕西是煤炭资源大省,截至2022年12月,全省共有煤矿361个(大中型293个),总产能规模达5.86亿t/a,但瓦斯灾害矿井也较多,其中煤与瓦斯突出矿井11处、高瓦斯矿井30处,瓦斯灾害严重制约矿井的安全生产。随着煤矿开采深度和开采强度的增大,煤层透气性降低、地应力和瓦斯压力逐渐增加,深部煤炭采掘过程容易引发煤与瓦斯突出等重特大事故[4]。为了提高陕西省瓦斯灾害防治水平,笔者以高瓦斯矿井和突出矿井瓦斯灾害防治技术和管理为主线,梳理了目前高瓦斯矿井和突出矿井瓦斯防治中先进措施和存在问题,并提出了高瓦斯矿井和突出矿井瓦斯灾害防治对策,以期为该省类似条件矿井瓦斯灾害防治提供借鉴和参考。

1 陕西省瓦斯灾害特征分析

1.1 瓦斯灾害基本情况

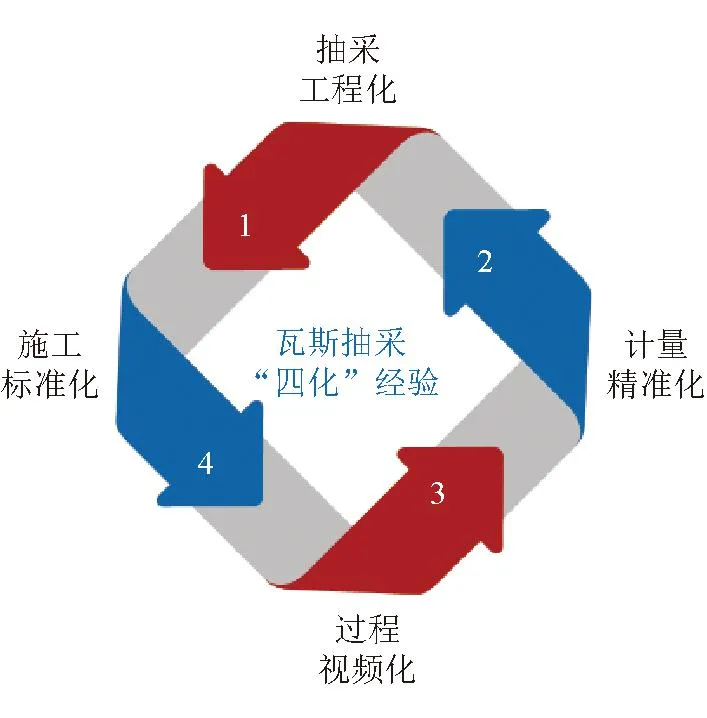

陕西省突出矿井共有11处,分布在韩城市和铜川市印台区;高瓦斯矿井共有30处,分布在咸阳市(长武县、彬州市、旬邑县)、宝鸡市麟游县、铜川市(印台区、耀州区)、韩城市金城区、延安市(黄陵县、富县)。韩城矿区瓦斯灾害最为严重,目前韩城矿区主采2、3、5、11号煤层,5号煤层未有记载煤与瓦斯动力现象,2号煤层共发生1次疑似冲击地压现象,3号煤层和11号煤层分别共发生有记载的煤与瓦斯动力现象145次和1次,基本情况见表1。鉴于韩城矿区瓦斯灾害最为严重且3、11号煤层的瓦斯灾害具有典型性和代表性,笔者对其灾害特征进行分析。

表1 韩城矿区煤与瓦斯动力现象基本情况

1.2 典型煤层突出灾害特征分析

1.2.1 3号煤层突出特点与规律

韩城矿区文家岭一带因挤压褶皱十分发育而成为挤压“隔墙”分割成3号煤层南北两区,南区以断层为主,且大断层一般切穿煤层而达地表,褶皱规模少而小;北区则以褶皱为主,断层发育稀少。3号煤层突出特点与规律如下。

(1)突出发生地点具有区域性、分布规律性差的特点。突出主要集中在地质异常区、软煤和粉块煤区,3号煤层块状硬煤区域目前尚未发生突出。

(2)各矿井3号煤层始突深度、同一标高瓦斯压力、瓦斯含量差异大。桑树坪煤矿3号煤层的始突深度为203 m,发生突出时的最小瓦斯含量为6.6 m3/t,瓦斯压力为0.67 MPa;下峪口煤矿3号煤层的始突深度为240 m,发生突出的最小瓦斯含量为7.5 m3/t,瓦斯压力为0.69 MPa;兴隆、盘龙煤矿3号煤层始突深度分别为515、639 m,发生突出地点瓦斯含量分别为7.0、10.0 m3/t左右。

(3)矿区突出类型齐全,以压出为主。下峪口煤矿3号煤层累计发生突出21次,其突出类型主要以压出为主,占81.0 %(17次);桑树坪煤矿3号煤层累计发生突出122次,其突出类型也是以压出为主,占54.9 %。

(4)多数突出前有较明显的预兆。在煤层物理性质方面,表现为煤层层理紊乱、光泽暗淡干燥、煤质变软、煤厚剧变,出现构造煤、气温降低发闷、煤尘增大等现象;在瓦斯方面,出现瓦斯涌出忽高忽低,打钻喷孔、顶钻等现象;在地压方面,出现支架来压,顶板悬顶、掉渣,煤壁外鼓开裂,钻孔夹钻变形、响煤炮等现象。

(5)存在明显的延期突出。矿区煤巷、采面、石门均发生过延期突出。煤巷、石门揭煤发生多次明显的延期突出,延期时间为几分钟至2 h不等。

(6)矿区突出矿井不同区域3号煤层工作面突出预测指标敏感性差异较大。桑树坪煤矿北一采区3号煤层为Ⅴ类松软破坏,煤层厚度变化附近往往容易发生突出,但钻屑量瓦斯解吸指标(钻屑量S、瓦斯解吸指标K1或Δh2)、钻孔瓦斯涌出初速度q、R综合指标均不敏感;而兴隆、盘龙煤矿3号煤层突出预测则较敏感,但临界值存在差异。

1.2.2 11号煤层突出特点与规律

11号煤层煤与瓦斯突出发生在燎原煤矿1105运输巷掘进工作面距胶带下山口237 m处,事故共造成7人死亡、2人受伤。事故发生地点煤层厚度急剧增厚、倾角急剧增大,使掘进区域处于应力集中区;构造煤发育、煤层松软、透气性差。11号煤层突出特点与规律如下。

(1)突出孔洞具有口小腔大的特征。突出孔洞位于1105运输巷工作面中部煤壁紧贴顶板处,距右帮2.1 m。突出孔洞呈扁平状,口部高度0.5 m,宽度1.5 m,可见深度为4.32 m。

(2)突出时高速喷出的瓦斯煤流具有非常强大的动力效应和破坏能力。距突出地点最近的三排顶网被撕开,锚杆全部倒向突出瓦斯和煤流的流动方向,掘进头处钻孔中的三棱钻杆扭曲变形严重,综掘机距掘进头3 m左右。

(3)突出位于地质构造处,煤层突然变厚且事故区域煤层产状变化较大。1105运输巷掘进工作面通过S3向斜轴部后进入S3向斜北翼,逐步向前方50 m左右的小型背斜构造延伸。突出地段地质构造应力集中,煤层产状及厚度变化大,煤层厚度由最小0.60 m增加到6.75 m,煤层倾角从5°~10°变化为25°~31°。

(4)突出地点的构造煤发育。突出孔洞附近煤的颜色暗淡,无节理,呈糜棱状、鳞片状或土状构造,用手捻之可成粉末,稍有颗粒感,煤的破坏类型为Ⅳ-Ⅴ类,软煤厚度1.0~1.5 m。突出事故地点30 m巷道范围内,煤层产状变化大,构造软煤发育,巷道片帮严重,出现多处长度2~5 m、高度1.0~1.5 m、深度0.5~1.0 m的片帮空洞。

突出是地应力、瓦斯和煤的物理力学性质综合作用的结果,采掘工作开展后,采掘空间周边会形成一定范围的支承压力极限平衡区,在遇到煤岩体中含有结构弱面、外界扰动、顶板突然断裂、煤岩突然脆性破坏或发生较大的流动变形等情况时,可能导致极限平衡区内煤壁附近煤体失稳,煤岩体中积聚的弹性势能、瓦斯内能和失稳煤体本身所具有的重力势能将失稳煤体破碎并抛出(或挤出),即发生突出[16]。综合3号、11号煤层及陕西省其他矿井突出灾害情况,在构造区、煤厚变化区、软分层赋存区域往往突出危险相对较大,是防突工作的重点区域,需采取针对性的瓦斯灾害防治技术措施。

2 陕西省瓦斯灾害防治现状

2.1 高瓦斯矿井防治现状

2.1.1 采取的措施

(1)先进防治技术。每个工作面均实施了煤层瓦斯基础参数测定,有利于“一面一策”的实施;实施了区域性瓦斯超前预抽,积极与科研院所合作,探索有效的瓦斯治理技术和模式;采取了煤层增透措施进行瓦斯强化抽采,解决特厚煤层高强度开采瓦斯预抽效果差、回采过程瓦斯涌出量大等问题;开展了智能抽采钻机、矿井智能通风与瓦斯抽采智能达标评判系统的研究与应用;建立了矿井瓦斯防治实验室,开展煤层瓦斯参数测定;开展了围岩油气的系统勘查与治理;建立采掘面油气异常涌出应急系统。

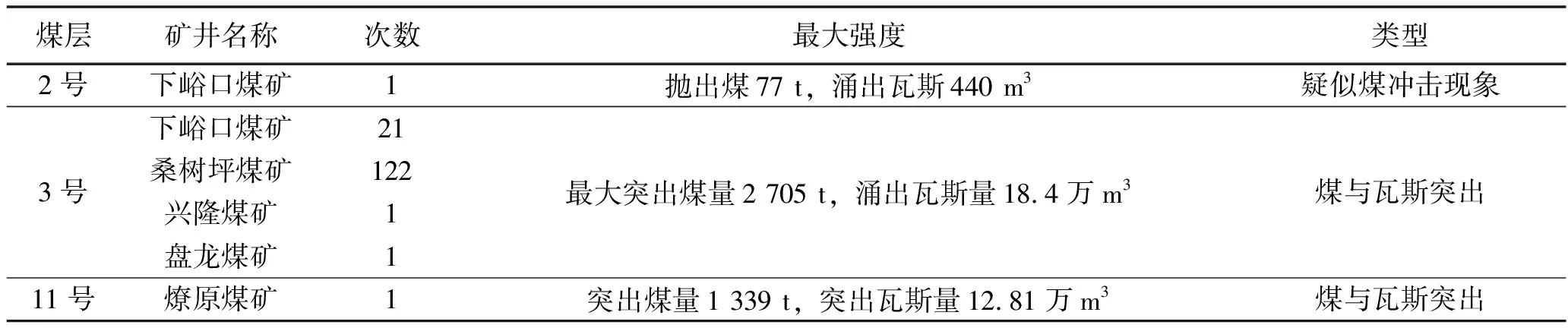

(2)典型先进模式。陕西彬长矿业集团有限公司孟村煤矿研究形成了高压水力割缝+CO2驱替“2-111”瓦斯高效抽采模式,如图1所示。该模式首先是利用高压水力割缝技术对本煤层瓦斯抽采孔进行分段“扫圈式”切割造缝卸压,增大煤层透气性,然后间隔向割缝孔内压注液态低温CO2,实现一孔两用;裂隙煤体瓦斯得到气相脱附驱替,同时,发生膨胀扩散效应的气化态CO2通过割缝导向进一步劈裂缝隙空间,扩冲(增大)驱气范围,均衡煤体应力,与抽采负压共同对压注有效范围内煤体中的游离瓦斯进行连续驱气,在煤体应力重新分布及新的应力平衡状态下,使得两种单一技术取长补短、优势互补,控制裂缝扩展方向,扩大煤层自由面和煤层裂缝网络,增加煤层增透影响的范围,置换煤层吸附的瓦斯量,实现在单孔内开展2种技术作业、1次割缝卸压、1次气相脱附驱替及1次导向扩冲驱气的“2-111”瓦斯高效抽采新模式,提高煤层瓦斯抽采效果。

图1 高压水力割缝+CO2驱替“2-111”瓦斯高效抽采模式

2.1.2 存在的问题

(1)矿井通风方面,部分矿井通风线路长,通风设施运行负压接近额定值,局部风速超标。

(2)矿井瓦斯地质方面,矿井瓦斯(油气)地质工作开展不足,矿井瓦斯赋存分布规律掌握不够,矿井瓦斯地质图编制有待进一步规范。

(3)瓦斯抽采方面,特厚煤层存在预抽钻孔单排布孔方式,受厚层夹矸影响可能存在预抽不充分、抽采效果不均衡;多数矿井顶板高位钻孔布置层位和抽采参数等研究不足,多为经验数据,未根据煤层厚度变化进行及时更新;预抽钻孔瓦斯抽采量普遍较小、衰减较快、浓度低,瓦斯抽采达标评判指标选取缺乏依据、评判步骤执行不一、质量参差不齐。

(4)瓦斯抽采系统方面,抽采系统未完全实现分源分压,抽采系统有待优化,抽采系统能力欠缺。

(5)冲击地压与瓦斯灾害共存矿井,冲击地压卸压孔与瓦斯抽采钻孔存在相互干扰情况,导致钻孔瓦斯抽采浓度低、效果不佳。

(6)瓦斯管理方面,对高瓦斯矿井瓦斯的致灾性、灾害的严重性认识程度不足;瓦斯抽采管理不够规范;“一通三防”例会制度、通风瓦斯日分析会议等有关制度执行不够严格。

2.2 突出矿井防治现状

2.2.1 采取的措施

(1)十项瓦斯抽采技术。包括地面L型钻井水力压裂区域瓦斯排采技术、穿层钻孔高压水射流钻扩一体化瓦斯抽采技术、顺层钻孔超高压水力割缝增透瓦斯抽采技术、机械造穴扩孔卸压抽采技术、液态二氧化碳驱替置换瓦斯抽采技术、保护层开采定向长钻孔卸压瓦斯抽采技术、顶板定向钻孔水力压裂强化抽采技术、钻孔全程下护孔管技术、定向长钻孔高位裂隙瓦斯抽采技术、注浆锚杆固化煤体二次封孔技术等十大瓦斯抽采技术。

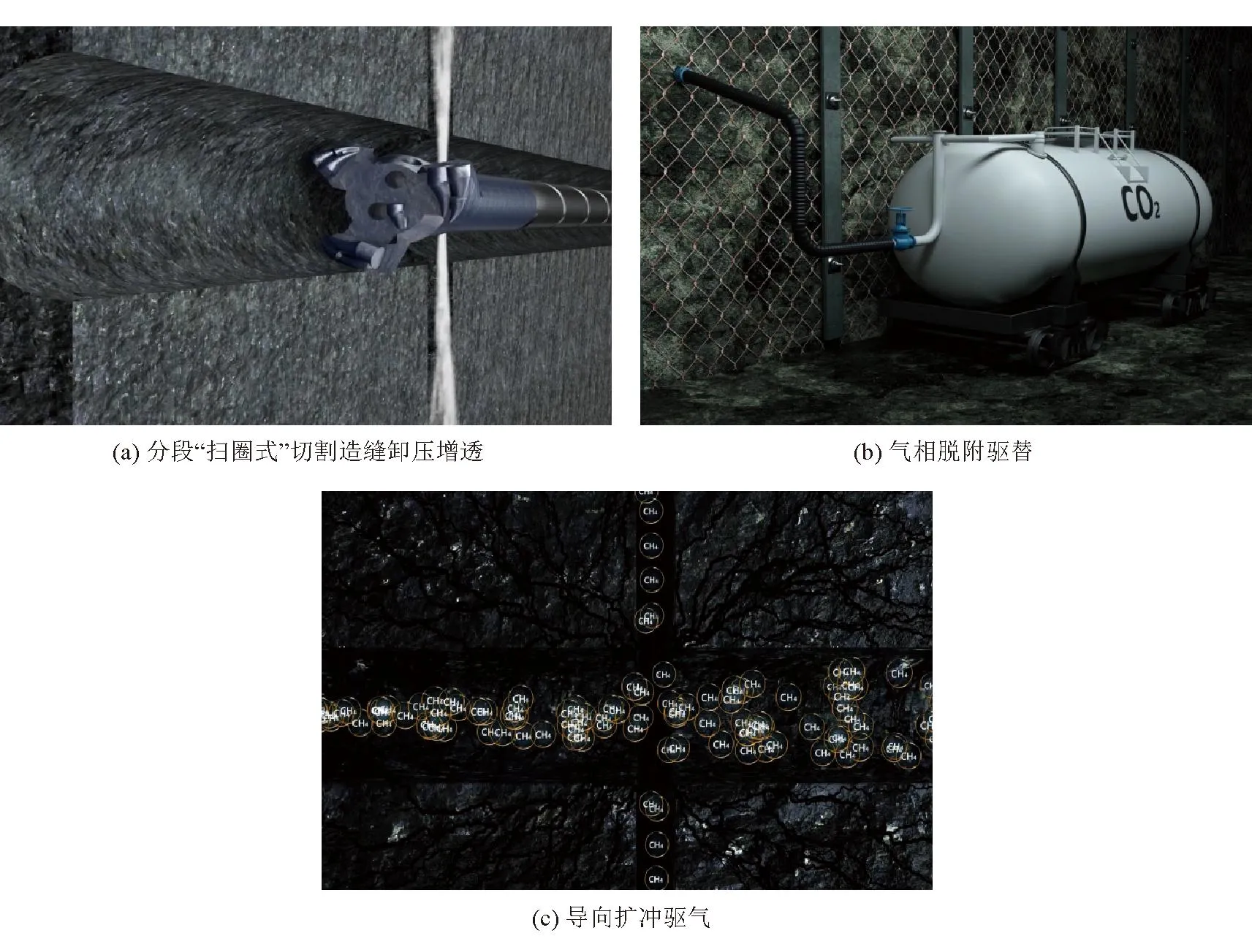

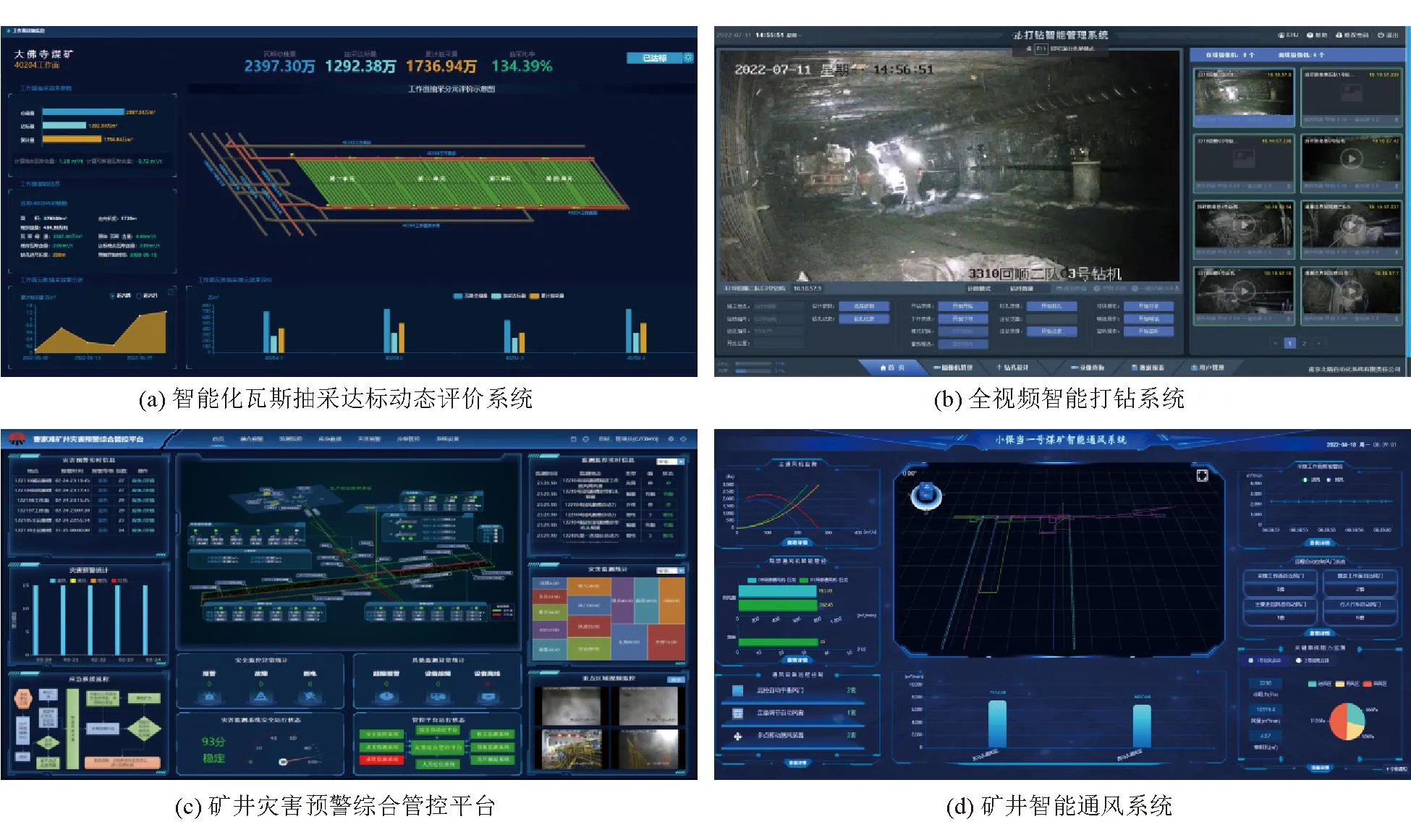

(2)瓦斯抽采“四化”经验。实施形成了以抽采工程化、过程视频化、施工标准化、计量精准化为内容的瓦斯抽采“四化”经验,如图2所示;建立了一地点一档案、一钻机一台账、一钻孔一视频的钻孔施工档案,使打钻、护孔、封孔等隐蔽工程透明化。

图2 矿井瓦斯抽采“四化”经验

(3)矿井智能管控平台系统,如图3所示。应用了智能化瓦斯抽采达标动态评价系统、全视频智能打钻系统、矿井灾害预警综合管控平台、矿井智能通风系统,提高防突管理信息的及时性、真实性、可追溯以及智能管控。

图3 矿井智能管控平台系统

2.2.2 存在的问题

(1)矿井瓦斯地质方面,瓦斯地质图、防突预测图等基础工作偏弱;多数矿井对构造区突出危险性的变化分析不够,未能实现动态更新、闭环管理。

(2)矿井通风系统方面,多数矿井开采时间长,通风系统相对复杂;通防系统应加强通风设施标准化管理,提升矿井通风系统的抗灾能力。

(3)瓦斯抽采系统方面,瓦斯抽采浓度和抽采量均有提升的空间,应加快研究软煤增透提浓高效抽采技术,特别是在抽采工艺标准化、管理精细化方面需要下功夫。

(4)区域防突方面,防突措施钻孔设计缺乏对区域构造、瓦斯赋存、应力集中等分析和重点区域的判断,缺少对实施中可能出现异常情况的预判和处置考虑,未充分考虑执行措施的实际能力和采掘接替时空约束条件,方案针对性不足,贯彻“一面一策”原则不够;预抽煤层瓦斯防突措施效果评价过度依赖残余瓦斯含量检测数据,对瓦斯抽采钻孔设计针对性、控制均匀性、计量准确性把控不够,过程化管控不足,综合分析较为欠缺。

(5)局部防突方面,在按照《防治煤与瓦斯突出细则》要求对地质构造带、煤层赋存变化、采掘应力集中区执行工作面防突措施方面,缺少足够的重视,执行力度不足。

(6)安全防护方面,压风自救装置应急条件下启用时间偏长,甚至部分矿井存在压风管道阀门处于关闭状态等管理不到位现象。

(7)采空区瓦斯抽采方面,回采工作面所采用的上隅角插管抽采采空区瓦斯工艺复杂且效果差,容易导致上隅角超限,地方矿井尤为严重。

(8)监测监控方面,与行业横向比较还有一定提升空间,多个矿井的甲烷传感器误差超过允许值。

(9)管控模式方面,地方煤矿目前采用的托管模式,尚未达到监管部门所期望的预期目标,托管方与被托管方之间的磨合不够。

3 陕西省瓦斯灾害防治对策

3.1 高瓦斯矿井防治对策

(1)坚持瓦斯源头治理。对于煤层瓦斯含量高且接续紧张矿井,应实施区域瓦斯超前治理,采取煤层增透措施,保障瓦斯预抽效果和预抽时间,缓解回采期间采空区瓦斯治理压力。

(2)加强矿井瓦斯(油气)地质基础工作。掌握矿井瓦斯垂直分带、赋存规律,确保矿井瓦斯地质图编制规范与正常应用。

(3)加强邻近煤层与围岩油气探查。实施必要的探查工程,掌握层间距、邻近煤层厚度、瓦斯赋存及围岩油气威胁程度,关注瓦斯或油气涌出情况,制定治理措施。

(4)优化瓦斯抽采系统。瓦斯抽采系统能力不足的矿井,应优化抽采系统,增加抽采系统能力。

(5)规范抽采达标评判。制定《高瓦斯低变质煤层采掘工作面瓦斯抽采达标技术规范》,采用密闭取芯、定点采样技术增加抽采达标检测点深度,消除抽采达标评判盲区。

(6)优化矿井通风系统[17]。高负压运行状态的矿井,应优化通风系统,密闭不必要的巷道,采取扩巷降阻、加快新风井投运进度等方式,使通风系统在合理的负压区间运行。

(7)加强通风瓦斯日常管理。应密切关注矿井通风、抽采、监测监控系统运行,将通风瓦斯日分析会议制度落到实处,及时发现瓦斯异常。

(8)三网融合应急联动功能。应加强对矿井三网融合应急联动功能的日常测定与及时调试,确保功能及时正常。

(9)多灾害协同治理。在冲击地压、瓦斯、火等灾害共存矿井开展多灾害协同治理技术应用,实现“一孔多用”。

(10)加强瓦斯治理对标学习与培训。提高对瓦斯防治工作重要性的认识,加强与相关科研单位合作,着力提升矿井瓦斯治理水平。

3.2 突出矿井防治对策

(1)开展煤与瓦斯突出演化机理精细化研究[18-19]。目前陕西省突出矿井2号煤层仅发生了1次疑似煤冲击现象,3号煤层突出发生地点具有区域性分布规律性差大、同一标高瓦斯压力和瓦斯含量差异大、压出类型为主、存在明显的延期突出以及工作面突出预测指标敏感性差异较大等特点,11号煤层仅燎原煤矿发生了1次突出,针对不同煤层、同一煤层不同特点开展煤与瓦斯突出演化机理研究。

(2)进行煤层突出危险性鉴定精细化研究。近年来突出矿井低参数突出时有发生、应力主导型压出性突出越来越多[20-21],现有鉴定指标不能完全满足鉴定需求,针对近距离煤层群的邻近煤层加强不同煤层突出危险性精细化鉴定研究。

(3)煤层瓦斯基本参数精细化测试。陕西省突出煤层瓦斯赋存不均匀,呈现强分区特征,现有瓦斯压力、瓦斯含量测试不能完全满足瓦斯突出危险性预测、瓦斯抽采和抽采达标精准评判的要求,应系统发展不同煤层瓦斯参数精细化测试分析。

(4)实施煤层区域突出危险性精准探测/预测[22-23]。陕西省所属突出煤层小断层等构造较多、煤层厚度变化较大、部分区域受采动应力影响较大且受煤柱影响处于应力叠加区。因此,采掘作业前,应实施煤层突出危险性精准探测/预测。

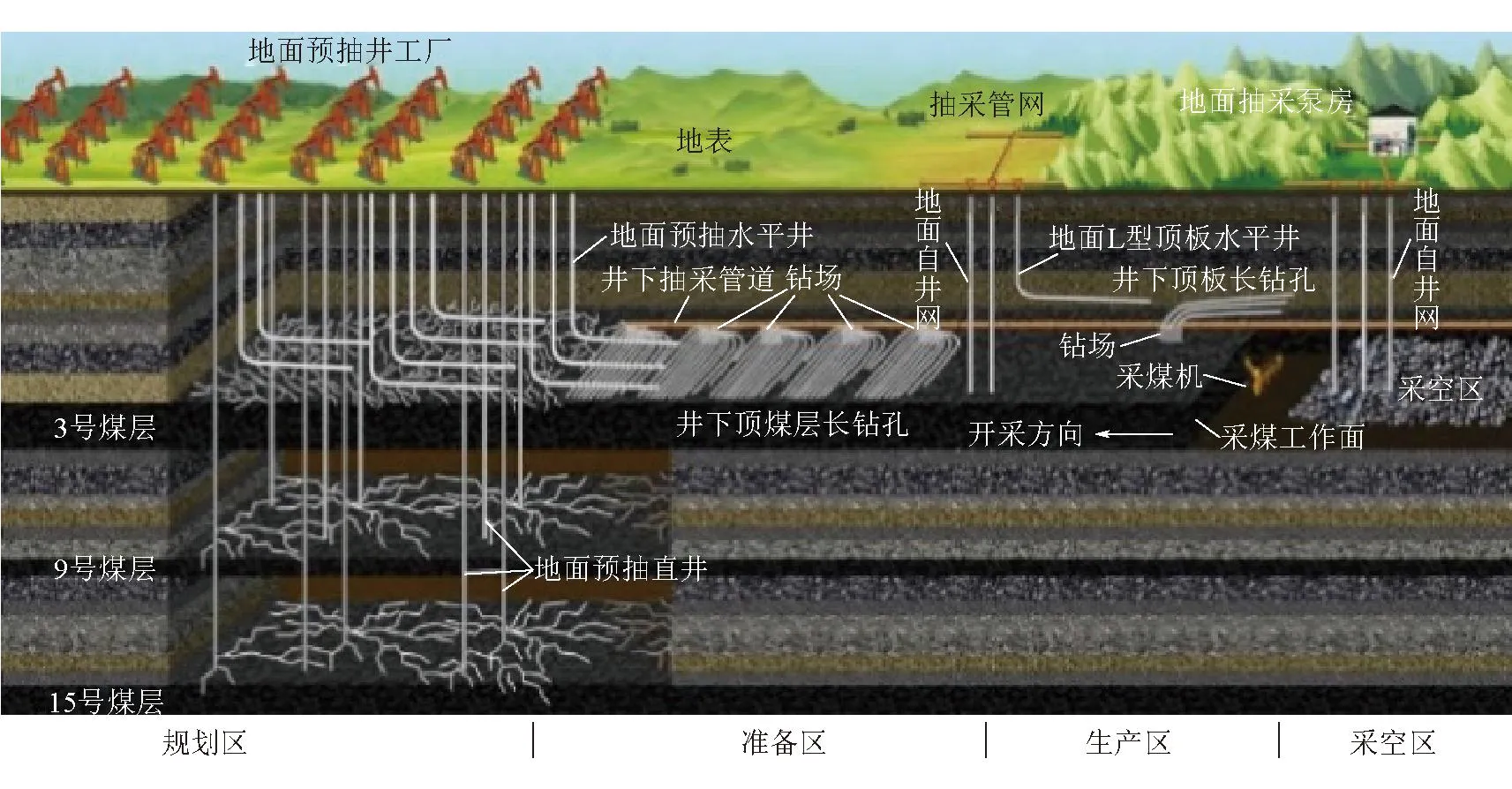

(5)研发煤层突出危险性区域防控技术。开展地面和井下大区域瓦斯抽采技术研究,如图4所示[24-25],研发大区域煤层突出危险性区域防控智能设计及智能钻进技术,研究大区域不同煤岩层条件的高效卸压增透抽采技术和瓦斯抽采达标、消突效果大区域评判技术。

图4 大区域地面及井下瓦斯抽采技术

(6)开展突出危险性预测指标及临界值研究。陕西省突出煤层区域突出预测、工作面局域突出预测指标及临界值均是某一瓦斯地质及工程条件下测试的结果,其指标及临界值的大小在不同瓦斯地质及工程条件具有差异性,不同矿井当瓦斯地质、开采技术条件、煤质及煤层赋存等发生明显变化以及在石门揭煤、应力集中带、地质构造带等特殊地质条件应进行专项研究,精准确定不同条件下煤层区域突出预测、工作面局域突出预测指标及临界值[26-27];同时,现场测试相关指标时必须严格按规范操作,并定期对测试仪器进行标定检验,减少测试误差,以提高指标测试的可靠性和准确性。

(7)研发并推广瓦斯灾害远程在线智能预警平台。基于多网融合技术和大数据、云技术,实现煤矿典型动力灾害的远程在线智能预警,如图5所示[22],建立适应于安全管理、安全监管监察、应急管理并进行分级预警的平台,并针对性提出管控技术,提高陕西省瓦斯灾害防治水平。

图5 煤矿典型动力灾害监测预警架构体系

(8)加强矿井防突技术、设施及人才管理力量。引进地面井抽采、水力压裂等先进适用的瓦斯治理技术[28-29],完善矿井通风系统及设施、瓦斯抽采系统及设施、安全防护设施、监测监控设施,补充瓦斯地质、防突等技术人才的不足,优化地方煤矿的管控模式。

4 结论

(1)陕西省高瓦斯矿井、突出矿井数量较多、分布范围广,韩城矿区突出灾害最为严重,韩城矿区3号煤层突出事故具有区域性分布规律性差大、同一标高瓦斯压力和瓦斯含量差异大、压出类型为主、存在明显的延期突出以及工作面突出预测指标敏感性差异较大等特点,11号煤层突出事故具有典型的煤与瓦斯突出特点。

(2)陕西省高瓦斯矿井、突出矿井在瓦斯抽采技术、瓦斯抽采“四化”和智能管控平台系统等方面已形成了诸多先进技术经验、典型治理模式,但高瓦斯矿井在矿井通风、瓦斯地质、瓦斯抽采和瓦斯管理等方面,突出矿井在瓦斯地质、通风系统、防突措施、安全防护、监测监控和管控模式等方面存在一定不足。

(3)陕西省高瓦斯矿井应从瓦斯地质探测、瓦斯抽采系统、通风系统及瓦斯管理等方面加强针对性瓦斯防治对策;陕西省突出矿井应进一步开展突出机理及规律精细化研究,实施区域性预测及大区域预测防控技术,推广瓦斯灾害远程在线智能预警,加强矿井防突技术、设施及人才管控力量。