中国-中亚能源和矿业领域安全发展合作前景展望

刘文革,黄文杰,梁 萌,杨鹏飞,严 媛,熊志军,韩甲业,徐鑫

(1.应急管理部信息研究院,北京市朝阳区,100029;2.中国石油集团经济技术研究院,北京市西城区,100032)

0 引言

中亚地区地处欧亚大陆腹地,同中国山水相连、毗邻而居,地理位置优越,是连接亚欧大市场的关键枢纽。区域内的中亚国家自然资源丰富,对经济社会的发展起到了举足轻重的支撑作用。在共建“一带一路”倡议走过的第1个十年里,中亚和中国在能源矿业领域的合作成果尤为亮眼。通过政府间合作,双方建立了能源合作委员会等有利于能源矿业领域合作的政策环境和合作机制;通过鼓励参与国在矿产资源开发领域的合作,加强油气管网、电网等基础设施建设,促进了双方能源的有效流通和共享以及基础设施的互联互通;通过加强技术交流与双多边合作,提供投资和融资支持,有效促进了双方在能源矿业领域合作项目的实施。

2023年5月,中国-中亚西安峰会发布《中国-中亚峰会西安宣言》,揭开了双方在能源矿业领域合作新的篇章。中亚五国领导人表示“支持建立中国-中亚能源发展伙伴关系,扩大能源全产业链合作,进一步拓展石油、天然气、煤炭等传统能源领域合作”,并关注到能源矿业领域开采过程中的灾害严重和工业安全生产事故高发的行业属性,明确提出“各方愿加强应急管理部门协作,深化防灾减灾、安全生产、应急救援以及地震科学技术等领域交流合作”。峰会期间,吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦分别与中国签署联合声明,支持加强能源矿业以及应急管理交流合作,在能源合作、自然灾害防治、安全生产和应急救援等领域建立合作机制,开展务实合作。

本篇的中亚地区指哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦,将中亚五国作为整体,分析梳理中亚地区的能源矿业发展现状和未来规划以及矿业安全治理模式,探索我国和中亚地区联合体以及与中亚各国在能源矿业领域安全发展的双多边合作机制,为深化我国同中亚各国在能源矿业领域安全发展的国际交流与务实合作提供参考借鉴。

1 中亚地区能源矿业领域发展概况

中亚地区总面积为400.8万km2,截至2022年总人口数为7 862.85万人,占全球总人口数的0.99%;GDP总量为3 844.6亿美元,占全球GDP总量的0.38%[1-6]。中亚地区位于古亚洲成矿域,成矿条件好,能源矿产资源丰富,总体具有储备量大、产量低、消费量低的特点。其中,哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦是一次能源主要供应国。哈萨克斯坦是中亚地区面积最大、经济实力最强的国家,拥有大量的石油和煤炭储量;乌兹别克斯坦人口最多,是中亚重要的化石燃料生产国和重要通道国;土库曼斯坦拥有丰富的天然气资源;吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦水电资源较为丰富,但总体面积较小,社会经济发展水平相对较低,是石油、天然气等化石能源的进口国。

1.1 资源储量及生产情况

中亚地区传统化石能源储量丰富。根据《BP世界能源统计年鉴(2023)》,2020年中亚地区石油、天然气、煤炭探明储量分别约为41亿t、16.7万亿m3、269.8亿t,分别占全球储量的1.68%、8.88%、2.51%。其中,石油主要集中在哈萨克斯坦,其石油探明储量约为39.3亿t,分别占中亚地区和全球储量的96.0%和1.6%,居中亚地区第1位、世界第12位;天然气主要集中在土库曼斯坦,其天然气探明储量约为13.6万亿m3,分别占中亚地区和全球天然气探明储量的81.44%和7.20%,居中亚地区第1位、世界第4位。煤炭主要集中在哈萨克斯坦,其探明储量约为256.1亿t,分别占中亚地区和全球储量的94.9%和2.4%,居中亚地区第1位、世界第10位。

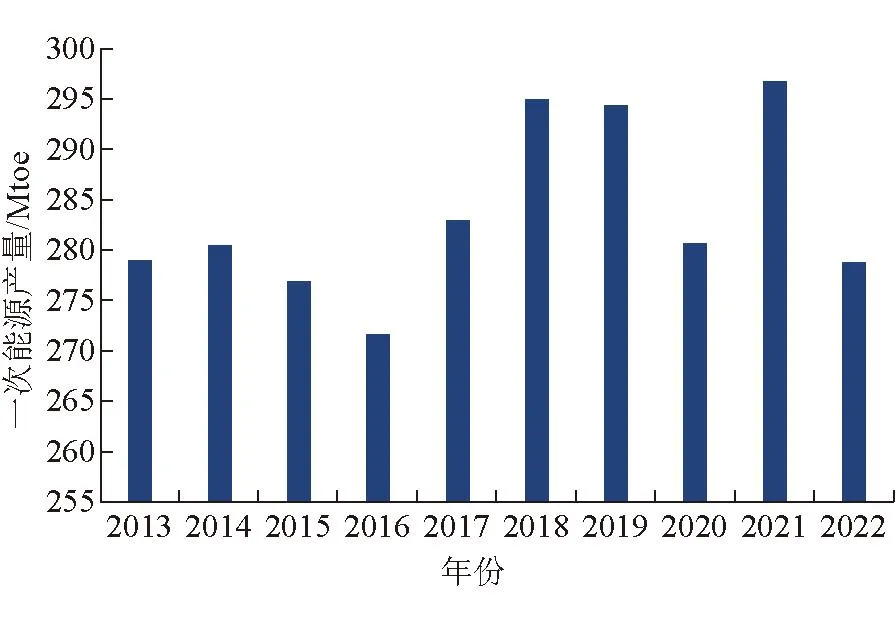

2013年以来,中亚地区一次能源生产总量波动起伏。2021年,中亚地区一次能源产量达到峰值296.75 Mtoe(百万吨当量),2016年产量最低为271.59 Mtoe,其中石油、天然气、煤炭在一次能源生产中始终处于主导地位。2022年石油、天然气、煤炭产量分别为98.5、132.0、45.0 Mtoe,分别占中亚地区一次能源生产总量的35.3%、47.3%和16.1%,占全球总产量的2.32%、4.02%、1.20%[7],其中石油产量主要集中在哈萨克斯坦,占全球总产量的1.9%,天然气产量主要集中在土库曼斯坦,占全球总产量的1.9%,煤炭产量主要集中在哈萨克斯坦,占全球总产量的1.04%。总体来看,虽然中亚地区的化石能源储量较大,但是产量较小,说明能源的开发利用程度较低。2013-2022年中亚地区的一次能源总产量变化及各类能源产量变化如图1和图2所示。

图1 2013-2022年中亚地区一次能源总产量变化

图2 2013-2022年中亚地区各类能源产量变化

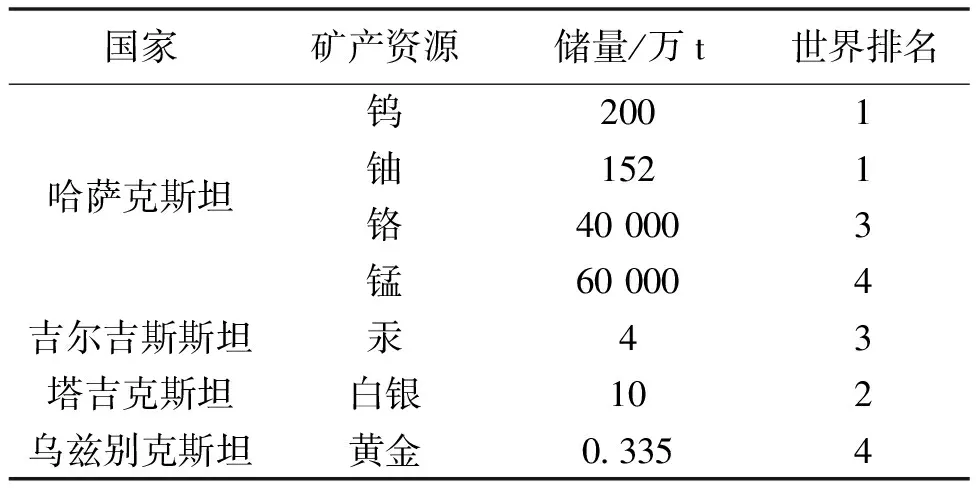

除了煤炭之外,中亚地区的其他矿产资源也较丰富,多种重要战略性矿产资源储量居世界前列。其中哈萨克斯坦的钨、铀等储量均居世界首位。哈萨克斯坦的铬、锰,吉尔吉斯斯坦的汞,塔吉克斯坦的白银和乌兹别克斯坦的黄金等储量十分丰富,均居世界前列。其他金属非金属矿产资源如铜、铁、稀土、锡、锑、铅锌矿等也较为丰富,分布在中亚地区各个国家,为区域经济发展提供了重要的物质基础。中亚地区储量排名世界前五的矿产资源统计见表1。

表1 中亚地区储量排名世界前五的矿产资源统计

1.2 一次能源消费结构

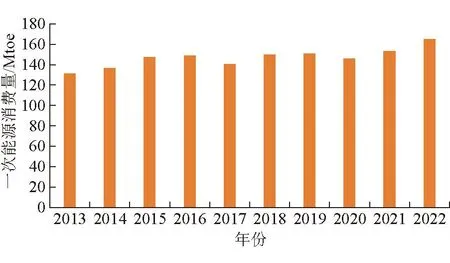

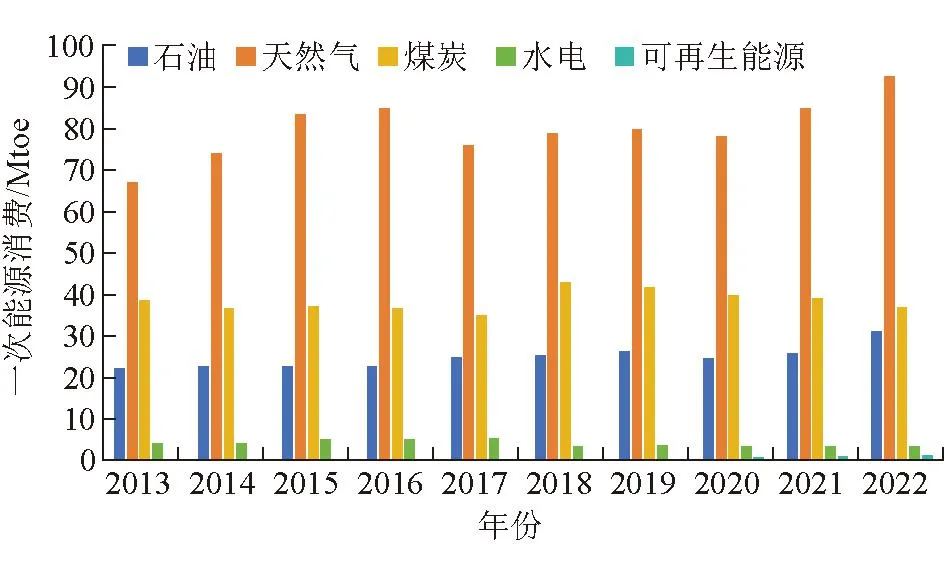

中亚地区一次能源消费总量虽有起伏,但总量变化不大。据《BP世界能源统计年鉴(2023)》数据显示,2022年,中亚地区一次能源消费总量约为165 Mtoe,仅占全球总量的1.14%,如图3所示。中亚地区的能源消费主要以石油、天然气、煤炭等化石能源为主。其中,天然气在中亚能源消费中所占比例最大,为40%~57%;其次是煤炭,为22.4%~34.8%;石油占比保持在15.0%~21.5%之间;水电占比较小,为2.2%~3.8%。自2016年开始,中亚地区逐步增加非水可再生能源利用,2022年其消费量占一次能源消费总量的0.6%,如图4所示。

图3 2013-2022年中亚地区一次能源消费量变化

图4 2013-2022年中亚地区能源消费变化情况

1.3 能源矿业产品对外合作情况

中亚地区的工业化程度较低,能源资源内需有限。其中煤炭生产主要供应国内市场,部分出口到邻近国家,比如哈萨克斯坦将煤炭出口到俄罗斯、中国和乌兹别克斯坦等。石油、天然气、黄金、矿石等能源和矿业产品大部分用于出口。俄罗斯、中国、土耳其等国家为中亚地区的主要贸易伙伴。例如2021年能源矿产品在哈萨克斯坦的出口总额中占66%,其中90%的石油用于出口;天然气占土库曼斯坦出口额的70%以上,出口量占50%以上;黄金是吉尔吉斯斯坦的主要出口商品,在对外出口总额中占比18.57%。

长期以来,中亚各国政府间以及与中国、俄罗斯、欧盟、美国等全球主要经济体积极开展多元化的能源矿业领域合作。对外合作的主要类型有以下两类。

一类是依托能源出口贸易合作,吸引国外投资,开发区域内丰富的能源矿产资源,并加强区域内油气管道运输通道、铁路公路升级改造等交通基础设施建设,促进能矿产品的出口。通过培育稳定的出口市场,提高能矿产品出口在GDP中的占比,巩固能源和矿业领域在国民经济社会发展中的重要地位。例如土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等通过与俄罗斯天然气股份公司(Gazprom)进行油气领域的能源贸易,出售当地丰富的油气资源,促进本国经济发展。哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦通过与中国石油天然气集团(CNPC)合作开展油气勘探、开发和管道运输项目,如中国-哈萨克斯坦原油管道项目、中国-中亚天然气管道项目等,哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦通过与中国企业联合开展阿拉木图-努尔苏丹、贝什卡克-纳林-托罗卡特公路的升级改造、杜尚别-查纳克高速公路建设等项目,不仅促进区域内能源矿产资源的出口,还促进了本国能源基础设施的建设,提升了当地的交通运输效率。

另一类是通过联合勘探开发项目合作,引进世界先进技术装备和管理经验、管理理念,提高区域内能源矿产资源的开发利用程度和产能建设力度,创造本地就业机会,发展区域内的能源产业链,同时实现区域内能源矿业领域可持续开发和环境保护。例如土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦通过与中国石油天然气集团共同实施境内加尔金内什(Galkynysh)、登吉库尔(Dengizkul)、霍贾达夫拉特(Khojadavlat)、沙基阿拉特(Sharky Alat)天然气田和阿克托比(Aktobe)、肯基亚克(Kenkiyak)、扎纳霍尔(Zhanazhol)油田开发等合作项目[8],不仅从天然气和石油出口中获得了经济利益,还获得了技术转移的机会。哈萨克斯坦通过与美国雪弗龙公司(Chevron)在油气勘探、开发和生产等关键领域开展深入合作,如田吉兹(Tengiz)油田、卡拉查加纳克(Karachaganak)油气田项目以及连接哈萨克斯坦油田与俄罗斯黑海港口的里海管道联盟联合开发项目,不仅创造了更多的就业机会,提升了自身的能源产出能力,获得了先进勘探开发技术支持和基础设施建设,增强了本国企业的环境保护能力建设,并在国际市场上获得了更广泛的接触和合作机会。在煤炭和其他固体矿产资源领域,哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等固体矿产资源丰富的国家,吸引了加拿大、中国、欧盟国家、俄罗斯、印度等众多国际投资者和技术合作伙伴的关注。此外,随着全球对可持续能源需求的增长,中亚地区也在探索如何将其丰富的煤炭资源转化为更清洁的能源形式。这些合作项目帮助中亚地区发展其煤炭产业,保障能源供应安全,助力区域内化石能源脱碳。

1.4 未来发展趋势

从能源资源在国民经济发展中的地位来看,中亚地区的能源矿业领域的发展具有举足轻重的地位。虽然发展的侧重点有所不同,但各国能源矿业领域和基础设施建设的发展都是国家经济发展规划的重要组成部分。例如,哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策的核心在于对运输和物流基础设施项目的大规模投资,目的在于发展哈萨克斯坦的国内运输网络,并将哈萨克斯坦打造成连接中国、欧洲与中东各大市场的全球交通走廊[9];吉尔吉斯斯坦《2018-2040年国家发展战略》中将能源、采矿业作为第一阶段优先发展的重点领域;塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”将确保国家能源安全作为主要的战略要点之一;土库曼斯坦的“复兴丝绸之路”战略重点部署基础设施和经济合作等多方面计划。

中亚各国纷纷制定能源专项规划,描绘国家能源发展图景,明确能源矿业领域的发展目标。例如,哈萨克斯坦2023年发布《2023-2029能源发展愿景》,计划到2029年累计新增装机容量11.7 GW;煤炭产量逐年增加,到2029年的煤炭产量目标为1.17亿t,比2023年增加4.46%;石油产量到2029年达到9 700万t,确保原油和凝析油产量占国内生产总值结构比重保持在12%的水平,全国气化水平达63.4%。发布当天哈萨克斯坦总统主持召开政府扩大会议,要求政府制定《2035年前能源平衡计划》。土库曼斯坦制定《2030年前土库曼斯坦油气工业发展纲要》、乌兹别克斯坦制定《2020-2030年能源和电力战略规划》等。

此外,随着世界能源变革的深度进行和全球低碳战略的广泛实施,中亚各国也大都明确了实现碳中和的时间点和减排目标,促进能源矿业领域的绿色和可持续发展。哈萨克斯坦政府在COP26峰会上承诺到2060年实现净零排放,并设定2030年为中期目标[10-11]。吉尔吉斯斯坦明确提出了“到2030年,计划将温室气体排放量在现有基础上减少16%,在得到国际支持的情况下,将减排目标提高至44%;到2050年在‘绿色’发展的基础上实现碳中和的近期和中远期减排目标”。土库曼斯坦计划通过加强与中国、联合国开发计划署等国家和国际组织的紧密合作,帮助其实现2030年温室气体稳定排放目标。

2 中亚国家能源矿业领域安全治理模式

2.1 安全监管机构

中亚国家能源和矿业领域安全监管机构设置方式基本沿用了苏联的整体建制,与目前俄罗斯的能源矿业行业管理、安全监管及应急救援模式大体类似,采用多部门协作的模式,涉及能源、紧急情况、工业安全、环境保护和劳动安全等多个政府部门。其中,哈萨克斯坦的监管体系包含能源部、紧急情况部及其工业安全委员会、生态地质资源部及其环境监督管理委员会、工业与基础设施发展部和劳动与社会保障部,覆盖能源开采、环境保护、工业安全和劳动保护等多方面。塔吉克斯坦的监管机构涵盖下属工业安全生产管理和矿山监察局、生态委员会、紧急情况和民防委员会以及能源和水资源部,重点在于能源资源管理和紧急情况处理。而乌兹别克斯坦则包括能源部、紧急情况部、工业安全委员会、矿业和地质部、国家劳动安全委员会和国家生态环境保护委员会,平衡着能源开采、矿业安全和环境保护的需求。

2.2 安全生产相关法律规范

中亚国家近年来加强了对能源矿业领域安全生产的相关要求,多次修订相关法律规范。

(1)注重改善工人的职业健康与工作环境,提出工人的劳动权益保护措施,如合理的工资、良好的工作条件、健康保障等。如2004年2月,哈萨克斯坦政府颁布了《职业安全与健康法》,在法律上规范了煤矿企业安全生产管理行为,同时也保障了员工的基本工作安全与健康。2015年版《劳动法》第四部分为安全与劳工保护。

(2)注重改善矿山作业环境和安全条件。如土库曼斯坦的《危险生产设施工业安全法》《建造和改造危险生产设施(包括矿井)的规范》对于矿井作业环境安全要求及危险生产设施和机械设备管理做出详细规定。

(3)注重对矿业开采活动可能造成的安全和环境影响评估和限制。如乌兹别克斯坦《危险生产设施工业安全法》《乌兹别克斯坦共和国国家工业安全委员会条例》以及《关于从根本上改善工业、辐射和核安全领域公共行政和监督制度的措施》等,要求对废物进行适当处理并控制污染,规定矿业企业必须获得政府颁发的许可证才能进行开采活动,并遵守各种监管要求。塔吉克斯坦的《露天矿床开发期间的安全规则》则主要规定了露天矿床的安全开发相关要求。

(4)注重提升大型矿业公司的安全生产与职业健康管理标准。如哈萨克斯坦大型煤炭生产集团公司安赛乐米塔尔-铁米尔套(ArcelorMittal Temirtau )公司获得国际职业健康与安全管理认证OHSAS18001:2007 职业健康与安全。欧亚资源集团下属煤矿公司执行OHSAS18001职业健康与安全管理系统标准[12]。

中亚国家制定的能源矿业领域安全法规,有与国际安全标准接轨的意愿和表述,也体现了对矿业生产安全、环境保护和工人健康的考虑,特别是对危险生产设施管理的重视。但在此过程中,也暴露出立法不完善、部门间协作不畅通、监管松懈、法规执行力度不够、安全生产标准需要进一步提高等问题。

2.3 安全生产形势

虽然中亚地区的能源资源储量丰富,但开发利用程度总体不高,因而中亚地区能源矿业领域开发过程中的安全生产事故总量较小。能源开发和矿产资源开采多属于劳动密集型的产业,并且具有开采条件恶劣、灾害严重和安全生产事故高发的行业属性,加之各国在能源矿业开发过程中对劳工安全的保护措施相对较少,区域内的能源矿业开发总体安全生产形势跟不上经济社会发展的要求。

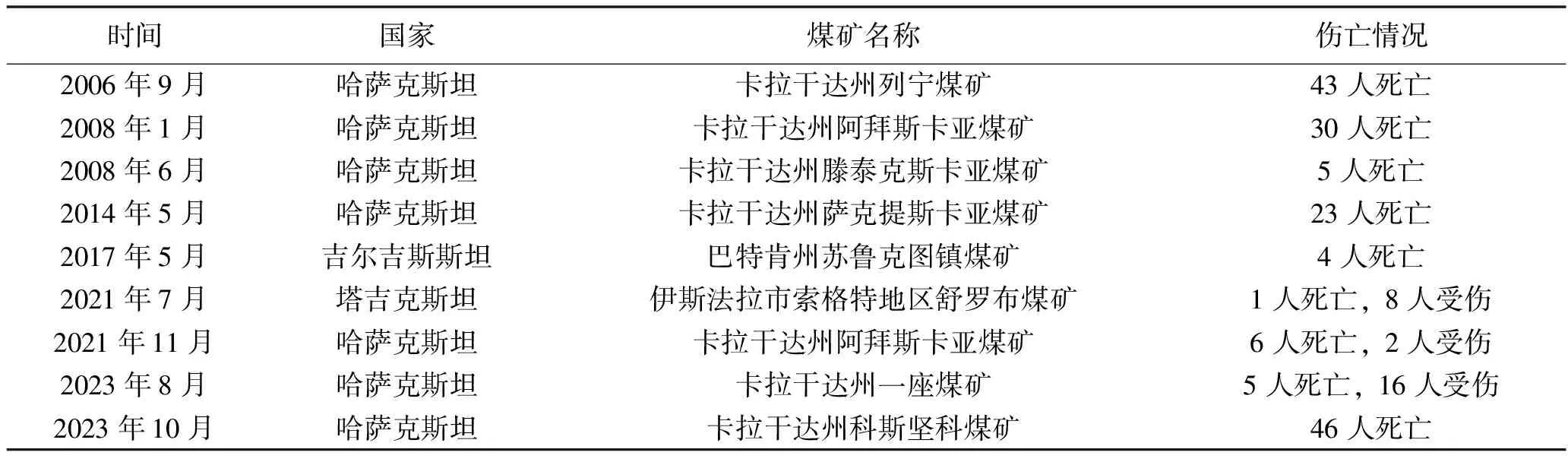

由于井下作业环境恶劣,瓦斯等易燃易爆气体成分复杂,能源矿业领域发生安全生产事故最多的行业是煤矿。近20年来中亚地区典型煤矿事故统计见表2。其中哈萨克斯坦的井工煤矿发生事故最多,重点产煤地区卡拉干达州是重大煤矿瓦斯爆炸事故发生的重灾区。2006年和2008年,分别在卡拉干达州的列宁煤矿和阿拜斯卡亚煤矿发生了43人和30人死亡的煤矿瓦斯爆炸事故;2023年10月,卡拉干达州科斯坚科煤矿又发生了46人死亡的特别重大瓦斯爆炸事故。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦在2017年和2021年也分别发生过4人死亡和1人死亡8人受伤的瓦斯泄漏或爆炸事故,其中发生瓦斯泄漏引起瓦斯爆炸事故的舒罗布煤矿是塔吉克斯坦北部最大的煤矿之一。

表2 中亚地区典型煤矿事故统计

从事故类型来看,瓦斯爆炸和火灾事故是造成中亚各国煤矿事故的主要原因。2023年8月17日,哈萨克斯坦安赛乐米塔尔-铁米尔套股份公司的一座煤矿发生火灾事故,造成5人死亡、16人受伤。中亚地区典型煤矿事故统计见表2。事故调查特别委员会公布的事故调查报告结果显示,事故发生的直接原因是:未经认证合格的带式输送机的运煤胶带与滚筒摩擦,导致带式输送机起火。事故的间接原因包括:现场矿井作业人员存在违反安全要求和技术规定的行为,煤矿工作面未能对生产过程和煤机装备的有效监控以及井下还存在严重的粉尘和有害气体积聚问题等方面[13]。

2022年11月3日,哈萨克斯坦卡拉干达州的列宁煤矿发生瓦斯爆炸事故,造成5人死亡、4人受伤。根据哈萨克斯坦紧急情况部公开的事故调查结果,事故发生的原因是井下钻杆与钻机的金属固定装置摩擦产生火花,点燃了在巷道中突然释放聚集的瓦斯气体,产生爆炸。此外,事故调查委员会还发现了该矿在生产过程中违反哈萨克斯坦共和国劳动法以及工业安全领域监管法律的行为,如矿山专业技术人员配备不足,从而无法有效控制钻孔作业;作业人员违规操作,瓦斯监测监控设备缺少维护;钻机作业的实际位置与作业规程中的位置顺序不符,导致对工作面瓦斯含量的控制不理想[14]。

2.4 安全发展需求分析

从资源安全开发保障能源供应的需求来看,虽然在全球应对气候变化共识下,未来传统化石能源在一次能源消费结构中的比重总体呈现下降的趋势,但是对于仍处于经济社会发展水平偏低的中亚地区来说,无论是为了满足国内的能源需求,还是为了达到通过扩大能源出口增加经济收入的目的,油气、煤炭和其他固体矿产资源都是未来很长一段时间内重点关注的资源开发领域。以哈萨克斯坦为例,哈萨克斯坦近年来的年用电量逐年攀升,电力消耗每年以约2%的速度增长。但是可再生能源供应不稳定,用以支持发电的技术也仍存在一定的障碍,煤炭仍然是供应发电的主要原料。2022年哈萨克斯坦全国的发电量为1 280亿kWh,其中70%来自燃煤发电。为了避免本国电力短缺,哈萨克斯坦能源部制定了新建燃煤电厂的计划。为了保障当地居民的冬季供暖需求,乌兹别克斯坦政府要求沙尔贡煤矿加快投产速度。总之,在中亚地区资源型经济发展的内部需求和扩大能源矿产对外出口的外部需求共同作用下,保障区域内能源矿业领域的安全开发,已经成为各个国家的共同诉求。

从提高安全开采技术水平的需求看,中亚地区的能源和矿业开采技术水平呈现出不断进步的态势,但在各国之间存在显著差异,普遍存在技术装备水平低、设备老化、安全设施生产保障条件投入不足等问题。哈萨克斯坦作为中亚最大的经济体,石油和天然气开采技术相对先进,通过与国际大型石油公司的合作,引入了现代化的开采技术和管理经验。乌兹别克斯坦在天然气和金属矿产开采方面虽有一定的技术基础,但仍需进行现代化升级改造。相比之下,塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦的矿业技术和装备普遍落后,大多依赖传统的开采方法,且急需外部投资和技术支持。

从更新现有技术装备的需求看,虽然由于美国、欧盟、澳大利亚等国际合作伙伴的参与,中亚地区的大型矿业项目已经配备了较为现代的机械设备,但小型和传统矿业仍普遍使用老旧和效率不高的设备,尤其在偏远地区更为明显。现有技术装备已经不足以满足日益增长的环境保护和工人安全需求。资金限制和对外国技术的依赖是中亚国家升级技术装备的主要障碍。以矿用风机为例,中亚地区的采矿设备多是苏联时期就已经存在的,设施设备简陋陈旧。在苏联时期,阿尔乔莫夫斯克机械制造厂(现属俄罗斯企业)和顿涅茨克戈尔马什(现属乌克兰企业)拥有自己的矿用风机制造企业,这些企业为包括现哈萨克斯坦在内的整个苏联提供矿用风机,这些设备已经无法满足当前矿业开采的需求。

从安全管理需求来看,虽然中亚各国都在陆续出台安全生产和环境保护相关的法规政策,逐步提高能源矿业领域开采过程中的安全和环境标准,加强矿山安全监管力度,如2014年哈萨克斯坦颁布《关于确保煤矿危险生产设施工业安全规则》第351号命令规定,矿山应配备人员定位系统和无线通讯系统来保障工人的生命健康,但根据多起事故调查报告的统计结果,在发生重大事故的煤矿管理过程中,仍然存在安全标准落后、安全预防措施不到位等问题。并且随着各国对于引入更先进的技术和设备以及大力发展数字化智能化的需求进一步增加,对安全管理能力和水平要求也更高。

此外,为了更好改善井下矿工的安全作业环境,提高生产效率,中亚地区的能源矿业领域安全发展还面临提升矿山企业职业安全与健康能力建设方面的需求。

3 中国-中亚能源矿业领域安全发展合作建议

3.1 合作潜力分析

“一带一路”倡议作为一个多维度合作框架,在蓬勃发展的第1个十年,为中国与中亚地区在传统的政治和文化交流领域提供了高水平的合作平台,也在经济领域特别是能源和矿业领域的经济发展结出了丰硕的果实。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛召开后,中国进入高质量共建“一带一路”发展的新阶段,必将为双方的合作提供新的机遇。这种合作不仅有助于促进双方的经济增长和工业化,还能够加强区域稳定性,为实现长期的和平与繁荣奠定基础,为双方未来经济发展提供重要的保障。

从资源互补关系上看,双方具有较为明显的互补性。中国的能源资源禀赋特征是“富煤、贫油、少气”,油气的对外依存度一直居高不下。其中原油的对外依存度超过70%,2018-2022年连续5年的进口量保持在5亿t以上,天然气的对外依存度超过40%。而中亚地区如哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国不仅富含石油、天然气等传统化石能源,新能源发展依赖的关键矿产如铜矿等资源也十分丰富。

从能源供需关系和经济发展驱动上看,中国是世界上最大的能源和矿产消费国之一,对外来矿产资源的需求巨大,近年来中国能源产业统筹推进能源安全和绿色低碳转型,持续促进行业尤其是新能源产业的快速发展,2023年新能源完成投资额增长超34%。未来在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务和目标指引下,中国的能源需求仍将保持增长趋势,作为全球最大油气进口国的国情未来很长一段时间内不会改变,新能源领域也将继续加速布局以保持领先地位,因此加强能源矿业领域的深入合作有利于帮助中国实现经济社会的全面高质量发展,也为中亚地区通过利用中国的资金、技术和管理经验促进资源开采和能源出口实现经济增长提供重要保障。

从安全与环境可持续发展上看,中国和中亚五国都是矿产开采的主要国家,采矿业是经济社会发展的重要基础,在产业快速发展的重要时期,防范化解重大安全风险是六国面临的共同挑战,但目前中国与中亚地区在能源矿业领域的合作总体呈现“重资源开发与经济利益合作,轻安全发展合作”的特点。此外各国实现碳中和目标的设定时间大致相同,双方在矿产资源开发过程中也面临着同样的环境保护和可持续发展挑战。因此,共同提升矿山安全生产能力,是双方提升应急管理能力和水平、以高水平安全保障高质量发展的共同期待。双方可以通过先进技术、管理经验和最佳实践分享等方式,加强交流与合作,共同提升合作区域内的矿业安全绿色、可持续开采和环境保护能力。

3.2 合作思路和构想

安全是发展的前提,发展是安全的保障。发展和安全是一体之两翼、驱动之双轮。为更好促进中国同中亚各国在能源矿业领域的发展与合作,双方必须加强在能源矿业领域的安全合作。因此,需要通过不同场合、不同层次的交流和沟通,加强各方了解和信息传递,强化“中国-中亚命运共同体”思想共识。加强双方在战略层面和政策层面的全面对接,利用地缘优势培育产业链体系的对接,促进能源矿业领域发展与安全的一体化合作,利用双方的优势互补,实现“比翼双飞”和“齐驾并驱”,促进中亚经济安全、可持续的发展。同时还需要加强与中亚地区的文化融通,共同践行全球文明倡议,本着“己欲立而立人,己欲达而达人”的思想,尊重当地文化习俗、宗教信仰、民族观念等,实现中国与中亚在能源矿业领域安全发展的“硬联通”和“软连通”。

基于中国-中亚峰会成果清单,持续拓展多边合作。在“一带一路”倡议、亚信会议、上海合作组织等合作框架下,加强中国与中亚各国政府层面、企业层面及学术研究机构层面之间的能源矿业和安全生产友好合作,利用“大集体”的合作力量,夯实中国-中亚“朋友圈”的互助基础。推进“中国-中亚能源发展伙伴关系”的加速建立,保障中国-中亚天然气管道稳定运营,加强应急管理部门协作,深化防灾减灾、安全生产、应急救援等领域交流合作。

基于中亚各国的资源禀赋特点、安全生产水平和安全发展需求,深化双边合作。针对我国能源矿产资源的需求和中亚各国对于提升安全生产能力的需求,开展不同的双边合作项目,如中哈原油管道安全运营、中哈煤矿灾害防治、中吉稀有金属和煤炭合作开发、中塔矿业安全监管能力提升、中土天然气合作开发等。

3.3 合作模式

(1)进一步凝聚各国共识,加强交流互鉴。通过不同场合、不同层面的交流和沟通,加强中国与中亚地区各国之间的了解和信息传递,进一步增进中亚地区对中国安全发展理念的了解和认同,倡导各国统筹协调发展与安全的关系。引导中亚国家充分认识到,中国-中亚合作机制是中国与中亚地区共同建立的机制,双方均应发挥主观能动性,在安全生产理念、管理经验、科技装备等领域及未来行动计划等方面提出合作思路、合作模式和合作建议。

(2)定期召开六方会议,加强中国-中亚应急管理合作机制建设。加强中国与中亚地区的交流合作,及时响应中亚国家的诉求,定期、不定期举行六方会议。在“一带一路”自然灾害防治和应急管理国际合作部长论坛的总体框架下,筹备召开中国-中亚应急管理国际合作部长会议或中国-中亚能源矿业安全生产国际合作部长会议,分享交流经验。加强与中亚地区安全生产监管部门的协调与联络,建立长效合作机制,共同促进中国同中亚地区在能源矿业领域的安全发展。有计划、有步骤地开展中国-中亚油气管道泄漏演练、边境地区工业事故处置协作等相关联合行动,推动中国-中亚地区安全生产领域务实合作项目落地,持续拓展和深化双多边合作。

(3)充分发挥“一带一路”应急管理国际智库的支撑作用,开展“小而美”务实合作。聚焦中亚地区安全生产具体实践和重大理论需求,邀请中亚各国安全生产领域专家加入“一带一路”应急管理国际智库,利用智库平台开展政府部门、企业、科研机构等不同层面的前瞻性、战略性议题研讨,与各国安全监管支撑机构开展联合研究及报告成果发布,为提升中亚国家矿山安全生产能力建设贡献更多“中国智慧”和“中国方案”。持续推进安全生产法规标准、安全风险防控体系建设、重大灾害治理技术、安全生产基础保障等重点领域的交流研讨、培训观摩、人员互访、技术研发与装备推广等活动,逐步打造安全生产领域交流合作品牌项目。

3.4 优先合作领域

在矿山安全生产领域,优先开展法律法规及技术装备等领域的务实合作。为中亚国家提供矿山企业安全管理的先进理念、能力建设政策法规和技术标准以及最佳实践案例培训,分享“中国经验”,宣传推介“中国成果”,协助中亚国家相关企业开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设;开展矿山安全生产法规标准合作,搭建矿山安全生产相关法律法规业界交流平台,开发矿山安全生产法制建设培训课程,建设矿山安全生产法律法规数据库,推动中国和中亚国家在矿山安全生产领域的国家标准、行业标准对接;加强开展矿山重大灾害防治技术合作,针对矿山安全领域多发频发的重大灾害,如瓦斯爆炸、火灾、边坡失稳等,加强矿山企业、安全技术装备企业、科研机构等交流研讨,分享交流灾害预防和治理技术,联合研发灾害监测预警装备;筛选中国矿山技术装备制造企业在智能化开采、智能监控、灾害预防及人员安全保障方面的先进技术装备和产品,协助中亚国家进行矿山智能化开发和智慧监测监控体系建设,促进尾矿库监测预警系统信息共享。

在油气安全生产领域,优先开展石油、天然气输送管道运营安全论证,组织六国安全生产救援队伍不定期开展联合演练、实操培训及比武竞赛,定期开展应急救援联合演练如跨境通道安全巡检、油气管道泄漏事故联合应急处置、事故应急救援等。