社保经办机构去行政化的体制困境与改革思路

——基于省级社保经办机构改革前后名称变化及改革后职责的分析

傅志明,李梦璐

(山东工商学院 东亚社会发展研究院,山东 烟台 264005)

一、引言

社会保险管理体制在建立之初,便赋予了各级经办机构一定的行政管理职能。各省级行政区依据2006年颁布的《中华人民共和国公务员法》第一百零六条规定,不同程度地对经办机构和人员实行参公管理。全国参公管理的社保经办机构比例在2011年曾经达到53.9%,企业职工养老保险经办机构参公管理比例在2016年曾经达到68.3%。2018—2019年,全国仍有近一半的社保经办机构(只包括养老、失业、工伤保险)实行参公管理。省级社保经办机构2018年参公管理比例高达97.5%,全国仅有1个省级社保经办机构没有实行参公管理。2019年,天津、海南、重庆、西藏、青海和新疆生产建设兵团的社保经办机构参公管理比例都是100%,北京、广东、广西和新疆的社保经办机构参公管理比例在90%以上。32个省级行政区(含新疆生产建设兵团)中,只有12个省级行政区的社保经办机构参公管理比例低于全国平均水平45.3%(如表1所示)。这说明社保经办机构不仅面向社会提供基本公益服务,而且也承担了一定的行政管理职能。

表1 2018—2019年养老、失业、工伤保险经办机构参公管理情况

这一客观事实也得到了学术界的普遍认同。赵义涛认为洛阳市社会保险事业管理局的职能定位就以行政职能为主导,其中拟定全市基本政策、对基金管理进行行政监督、负责稽核审计等就是行政职能[1]45。付奉义认为法律规定社保经办机构对基金进行行政管理的职能就应归为行政职能[2]。林毓铭则认为社保经办机构是集行政管理、业务管理、基金管理和监督等多种管理职能为一体的[3]64。王飞跃等认为社保经办机构具有行政性职能、公益事业类职能和公共服务类职能,并提出实行“三分离”社会保险业务经办运行机制的改革思路,将执行社会保险相关法律法规的行政执法职能和行政稽核职能交由政府承担,公共服务职能可以通过服务外包交由市场组织机构承担[4]。

与此同时,在各省级行政区事业单位分类中,社保经办机构均被归为公益一类事业单位。按照2011年《关于分类推进事业单位改革的指导意见》提出的对不同类型事业单位进行“去行政化”“去企业化”改革总思路,社保经办机构应该进行“去行政化”改革,以不断强化其公益属性[5]。2020年2月《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》强调,应巩固前期事业单位“去行政化”改革成果,精简整合机构,优化调整职能,不断提高治理效能,开启重塑性改革新局面[6]。此轮深化事业单位改革试点,正值国家医疗保障体制和社会保险费征收体制改革之时,各级社保经办机构面临拆分重组,需重新确定职能职责。各省级行政区借此机会,按照中央深化事业单位改革要求,在拆分重组过程中尽可能对社保经办机构进行了“去行政化”改革。但在省级经办机构是否应承担行政管理职能上,各省级行政区的认识很不一致,做法也不相同。总体上看,各省级社保经办机构都未真正做到“去行政化”,究其原因主要是受制于社会保险特殊的管理体制。本文从全国32个省级行政区(含新疆生产建设兵团)人社厅网站,搜集省级社保经办机构改革前后名称变化及改革后的职责介绍等资料,梳理评估本轮改革的“去行政化”效果,并分析改革面临的特殊管理体制困境及其影响,进而探讨突破困境实现社保经办机构“去行政化”的思路。

二、改革前后名称变化分析

虽然名称并不能够百分之百反映社保经办机构的性质与职能职责,但是根据公共部门命名规则,不同的命名方式和具体称谓,不仅反映出命名者对被命名机构性质与职能认识的不同,往往也代表被命名机构实际性质与职能的不同。所以通过对全国各地省级社保经办机构名称变动的分析,可以直观地反映各地社保经办机构“去行政化”的效果。

(一)命名方式变化分析

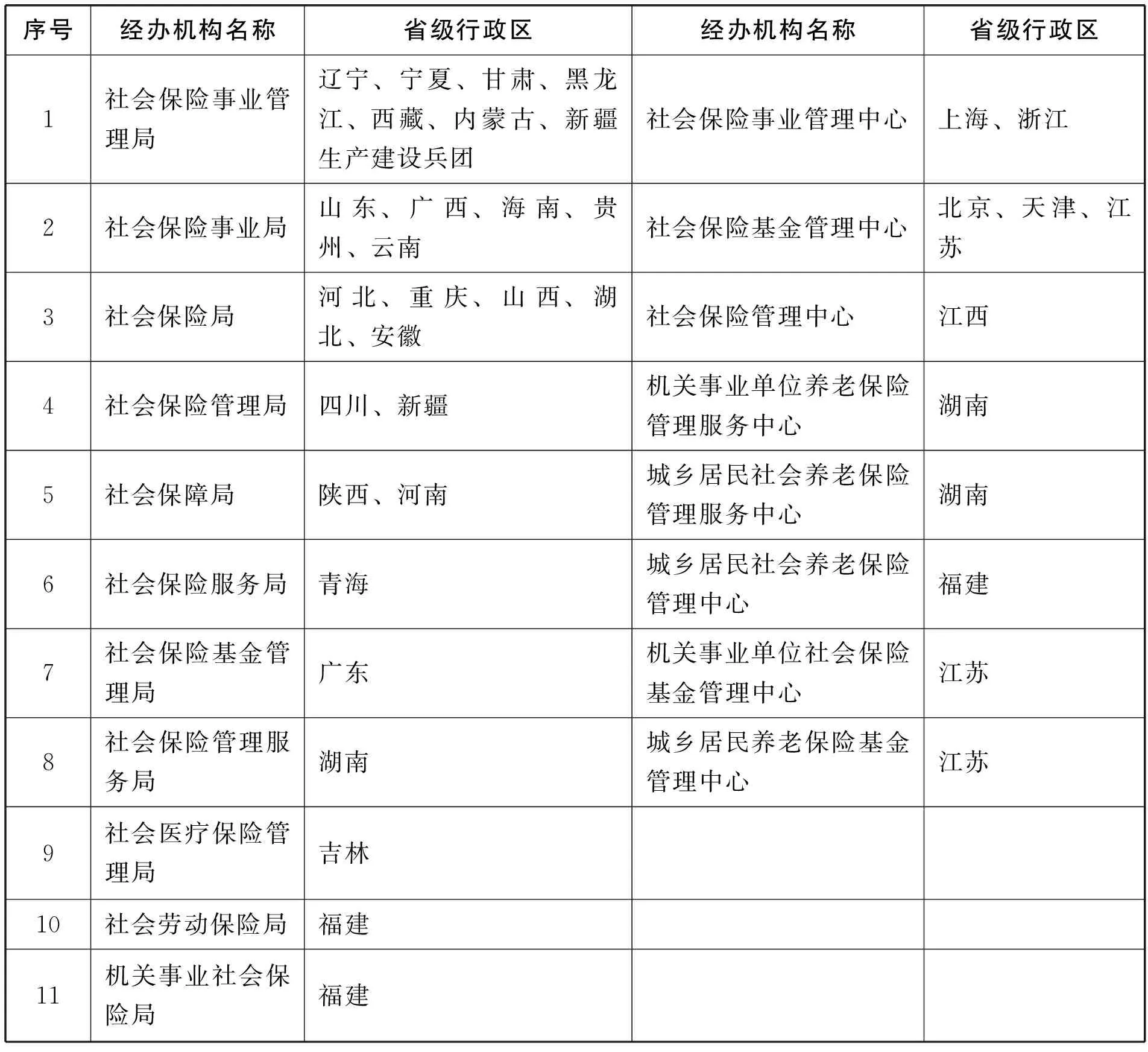

全国共有32个设立省级社保经办机构的省级行政区(含新疆生产建设兵团)。失业保险经办服务归于就业部门,改革前部分地区还设有单独的省级医疗保险经办机构,改革后都划转给了医疗保障局。除去这两部分,2019年以前,全国省级社保经办机构共有19种名称,分别有“局”和“中心”两种命名方式。其中,有26个省级行政区以“局”命名,共有11种名称;有8个省级行政区以“中心”命名,共有8种名称,其中福建省和湖南省较为特殊,既有以“局”命名,也有以“中心”命名;有12个名称只有1个省级行政区单独采用①(见表2)。

表2 2019年前省级社保经办机构名称

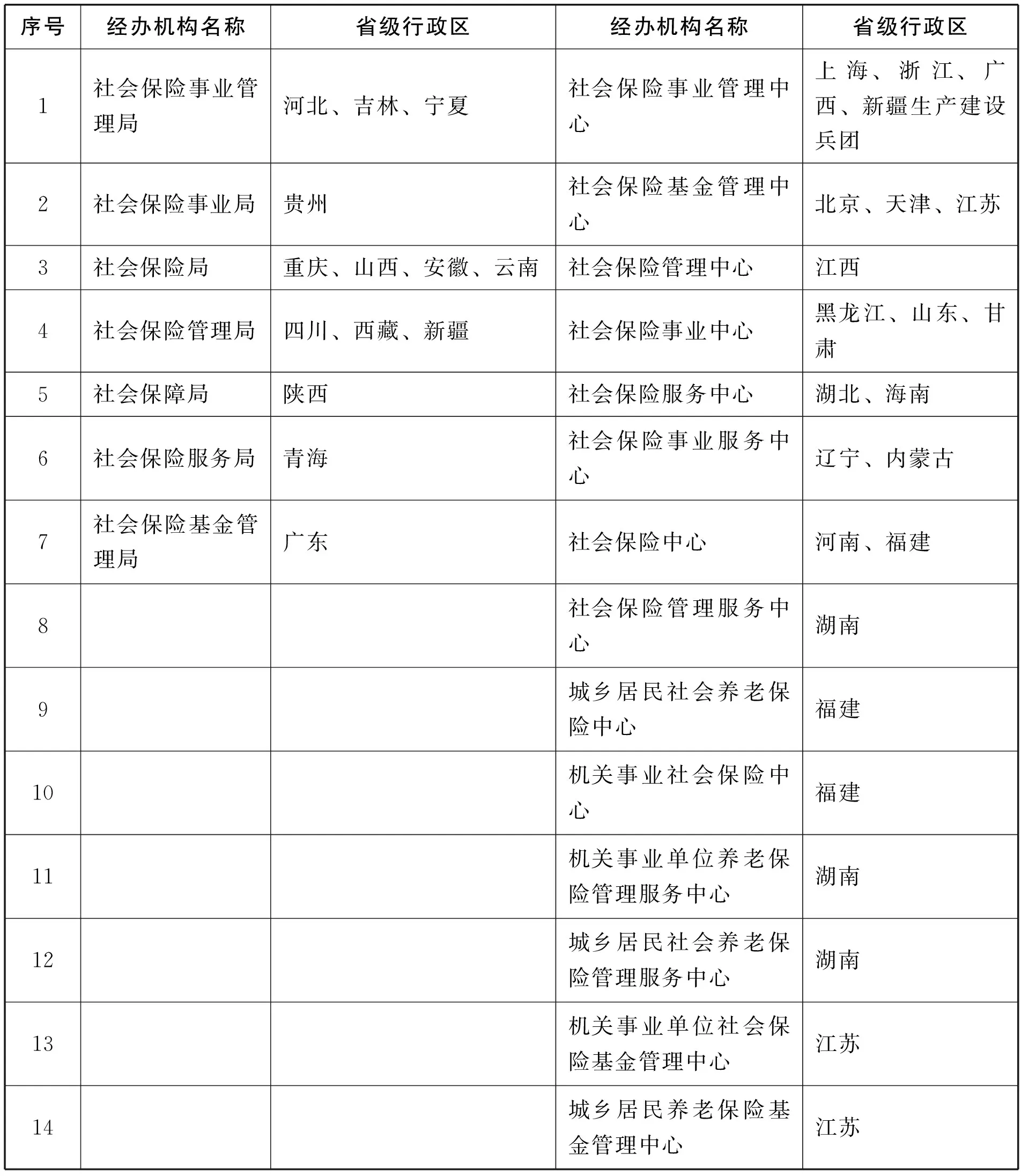

此轮改革后,省级社保经办机构的命名方式仍然有以“局”命名和以“中心”命名两种,但具体名称和采用的省级行政区有所变化(见表3)。以“局”命名的类型减少了4种,省级行政区数则由26个减少为14个。以“中心”命名的类型增加了6种,省级行政区数则由8个增加到了18个。其中,2019年前以“局”命名的省级行政区中,有10个名称没有改变,有4个改变了名称但依然以“局”命名(河北、吉林、西藏、云南),12个改为以“中心”命名。以“中心”命名的省级行政区中,6个名称没有改变。

表3 改革后省级社保经办机构名称

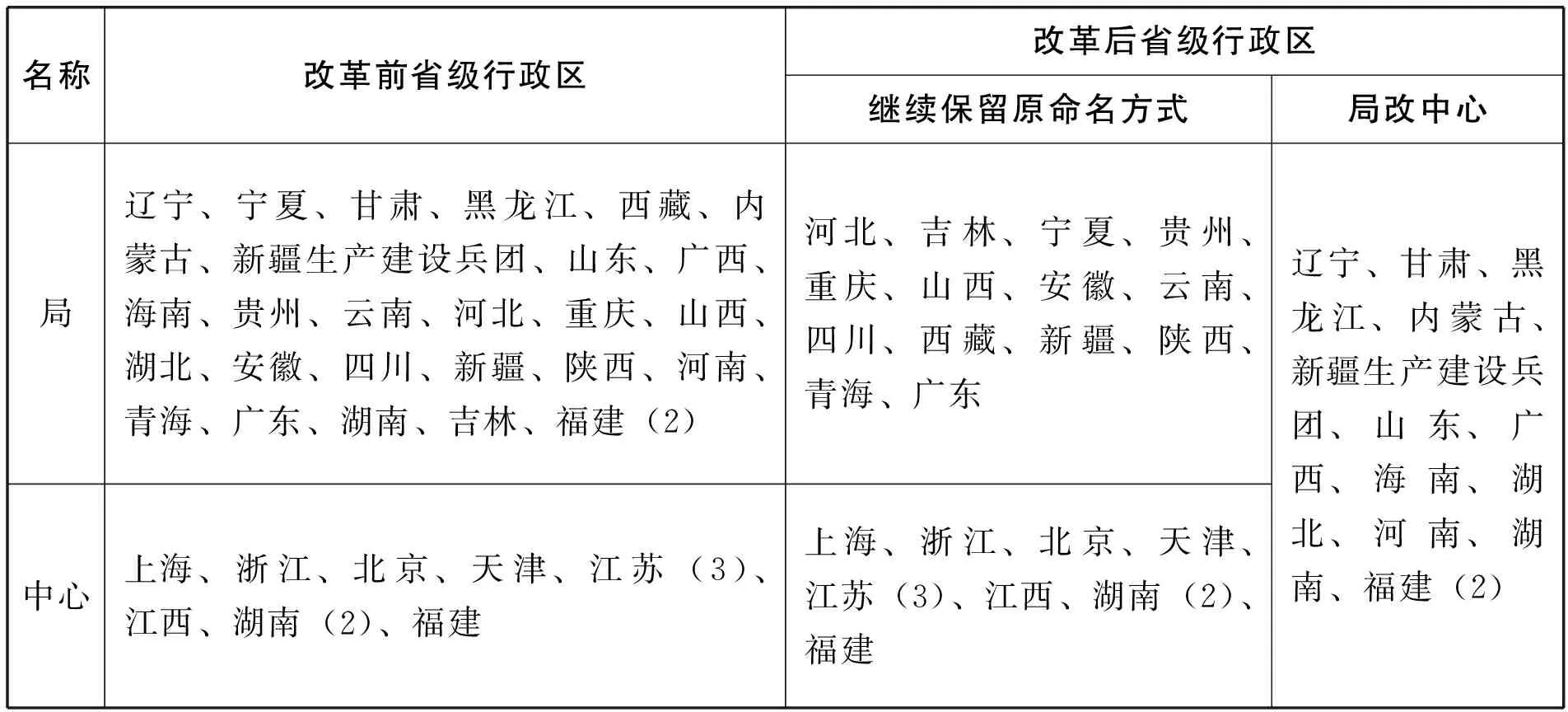

表4归纳了改革前后各省级社保经办机构命名方式的变动情况。总体来看,省级社保经办机构“去行政化”改革取得了一定成效。以“局”命名的显著减少,以“中心”命名的则显著增加。有12个省级行政区的13个省级社保经办机构由“局”改为“中心”,但没有一个省级社保经办机构由“中心”改为“局”。改革前,以“局”命名的机构数占71.05%,以“中心”命名的仅占28.95%。改革后,以“局”命名的机构数降至36.84%,以“中心”命名的则升至63.16%。但各地对省级社保经办机构性质和职能职责的认识还明显存在差异,还有14个依然以“局”命名。

表4 改革前后省级社保经办机构命名方式变动情况

(二)称谓变动分析

全国38个省级社保经办机构,改革前有19种称谓,改革后则有21种称谓。在这些称谓中,除界定服务对象范围的社会保险、社会保障、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险等限定性名词或词组外,还有事业、基金、管理、服务、管理服务五个词/词组被用于命名社保经办机构。不包括专用名词“机关事业”和“机关事业单位”中的“事业”一词,改革前有3种、改革后有5种称谓带有“事业”一词,这无疑是为了突出社保经办机构的事业单位性质。带“基金”一词的称谓改革前后都有4种,这是为了突出基金管理在社保经办机构职能中的重要性。真正反映经办机构业务属性的是管理、服务和管理服务三个词,但它们也只具有强调的意义,是为了突出社保经办机构职能的这方面业务属性,但是带与不带以及带的是哪一个,却反映出经办机构业务属性的差异。根据名称中是否带有及带有哪一个关键词,可以将社保经办机构按业务属性划分为四类:管理类、管理服务类、服务类和其他类(见表5)。

改革前,全国省级社保经办机构在业务属性上普遍以“管理”为主,管理类称谓机构有10种20个,占比都是52.63%,管理服务类称谓机构有3种3个,分别占称谓种类和机构总数的15.79%和7.89%。服务类称谓机构只有1种1个。其余5种14个社保经办机构称谓都不含业务属性关键词。这14个社保经办机构都以体现行政机构性质的“局”命名,这本身就说明其业务属性也以“管理”为主。

改革后,省级社保经办机构业务属性有比较明显的变化。这不仅体现在以“局”命名的省级行政区、机构种类和数量明显减少,以“中心”命名的则明显增加,也体现在服务类机构和不带业务属性类“中心”在省级行政区、种类和机构数量上都明显增加。服务类机构和不带业务属性类“中心”在省级行政区、种类和机构数量上都有所增加,分别增加了9个、6种和11个,占比分别提升至28.13%、28.57%和28.95%。管理类和不带业务属性类“局”在省级行政区、种类和机构数量上都有所减少,分别减少了11个、3种和12个,占比分别降至40.63%、65.631%和34.21%。管理服务类称谓机构省级行政区数、种类和机构数都没有变化,种类占比下降为14.29%,省级行政区数和机构数占比依然是3.13%和7.89%。

这些变化表明,至少从称谓上看,社保经办机构“去行政化”改革虽取得了一定成效,但尚未从根本上改变以“管理”为主的局面。以体现行政机构性质的“局”命名的机构还有7种,占全部种类的1/3,省级行政区数和机构数都有14个,占比分别为43.75%和36.84%。除此之外,以“中心”命名的机构中,管理类和管理服务类机构有8种,占全部种类的57.10%;省级行政区数有9个,占比为28.13%;机构数则有13个,占比也达34.21%。两部分加在一起,改革后全国业务属性上以“管理”为主的省级社保经办机构种类、省级行政区和机构数占比都超过2/3,约在72%左右。各省级行政区公布的省级社保经办机构职责也充分说明了这一点。

三、改革后省级社保经办机构职责分析

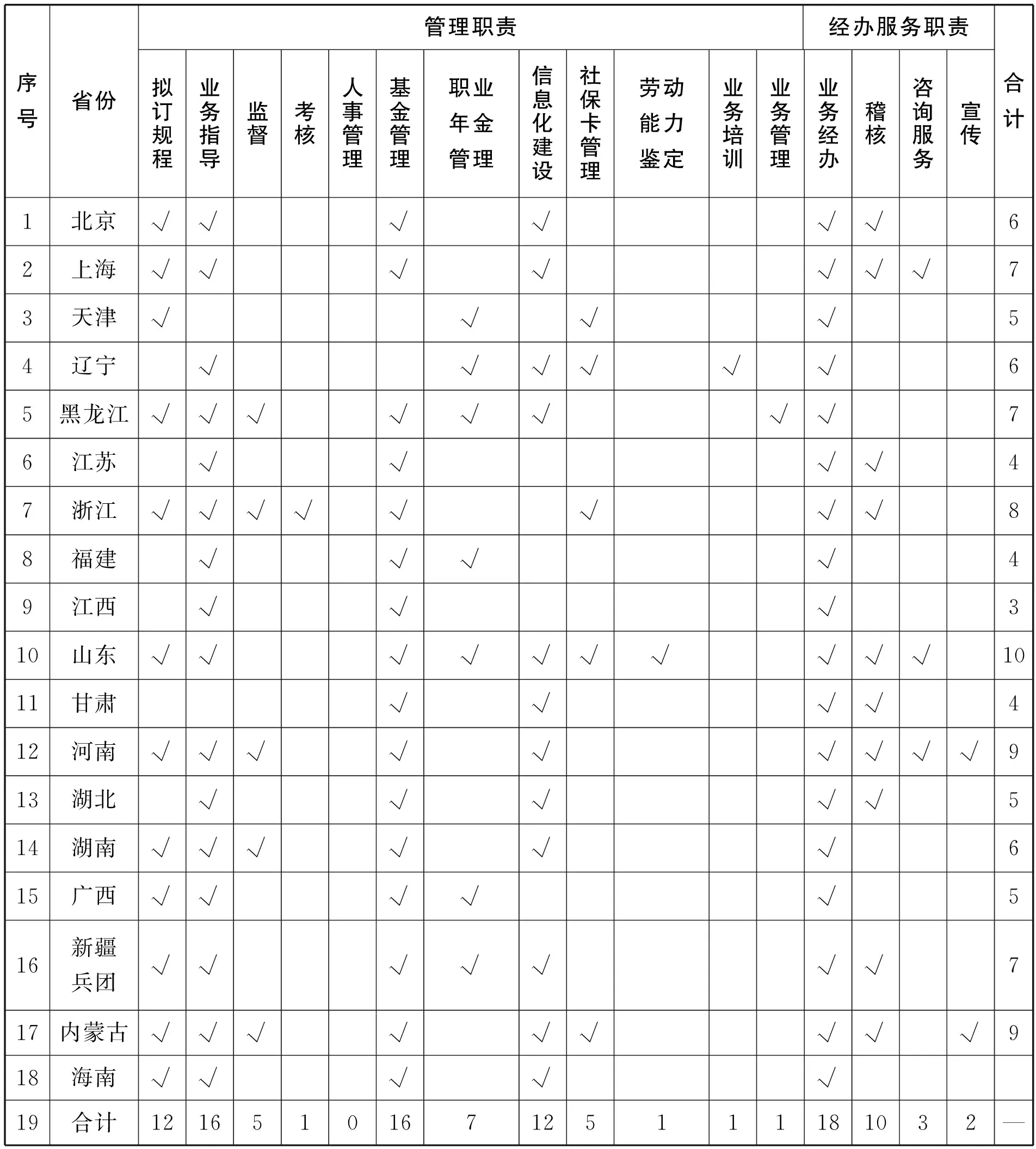

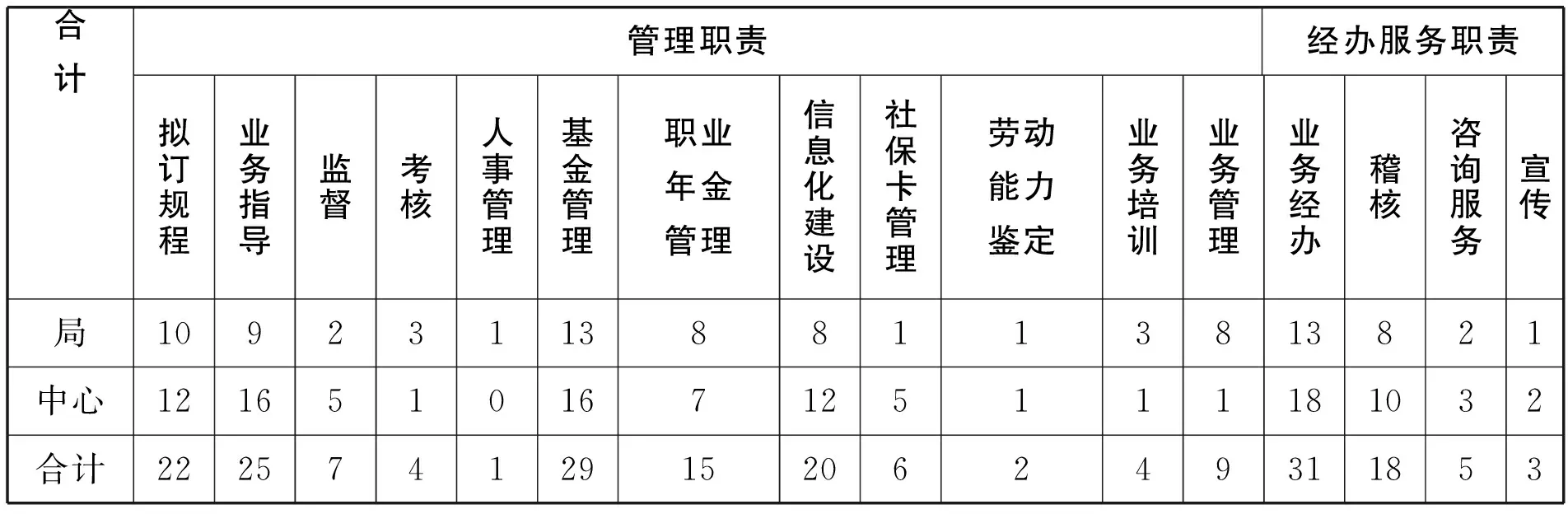

通过查询各地人社厅网站上关于省级社保经办机构职责的最新介绍,将其进行提炼汇总,结果如表6、表7所示,共有16项职责。但各省级社保经办机构的职责项数多少不一,而且差异比较大。最多的山东有10项,重庆、宁夏、西藏、河南和内蒙古也都有9项,新疆、江西都只有3项。在全部16项职责中,有12项属于管理职责,纯粹的经办服务职责只有业务经办、稽核、咨询服务和宣传4项。这进一步说明改革后的省级社保经办机构,在职能/职责上仍然是以“管理”为主。

表6 以局命名的省级社保经办机构的职能

表7 以中心命名的省级社保经办机构的职能

表中所列各项职责并不是完全独立的,有些职责之间存在包含关系。这就很可能出现某些专项性职责被包含在了外延较宽的职责之中,没有单独进行描述的情况。例如,凡是承担省本级社会保险业务经办职责的机构,必定会有信息化建设、基金管理、咨询服务、宣传等职责,但是31个省级社保经办机构有业务经办职责,只有29个有基金管理职责,有信息化建设、咨询服务和宣传职责的分别只有20个、5个和3个。

12项管理职责又可以分为两类:一类是属于对全省(也包括省本级)社保经办业务进行规范、指导和监管的职责,包括拟定规程、业务指导、监督和考核4项,属于典型的行政管理职责。“人事管理”也属于行政管理职责,省级社保经办机构作为省人社厅内设事业单位,其人事任免、调动等职责应属于人社厅,只有实行垂直管理的陕西省是例外。“劳动能力鉴定”,绝大多数省级行政区都由人社厅行政管理部门负责,只有重庆市和山东省由省级社保经办机构负责。其余6项管理职责可能仅是针对省本级的,也可能同时针对地市级与县级经办机构,因此在性质上就比较复杂。如果只是针对省本级的,都可以看成是经办服务的内容。但如果不仅针对省本级,同时还针对市、县两级经办机构,那就具有对下级经办机构进行统筹管理和监督的内容,具有行政管理的性质。

尽管12项管理职责中,有6项性质比较复杂,不能完全确定是否属于行政管理,但可以肯定的是,32个省级行政区(含新疆建设兵团)的省级社保经办机构,在此轮事业单位改革以后,依然具有行政管理职责。因为在4项行政性管理职责中,只有吉林省和甘肃省没有,但吉林省社保局“负责全省城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、城镇职工失业保险的经办管理工作”,甘肃省社会保险事业中心“主要承担全省社会保险政策执行落实、经办管理和基本养老、失业、工伤基金预决算、财务统计等工作”,都说明它们实际上承担着对全省社保经办机构的管理职责。

表8 不同命名方式省级社保经办机构职责统计

另一方面,省级社保经办机构的职责和以“局”命名还是以“中心”命名并没有直接联系。如表8所示,以“局”命名的14个省级经办机构共有67项管理职责,平均4.79项;以“中心”命名的18个省级经办机构共有77项管理职责,平均4.28项。特别是9个名称中不含“管理”一词的“中心”,共有管理职责42项,平均4.67项。多数省级经办机构都有“拟定规程”和“业务指导”两项主要行政管理职责,以“局”命名且有这两项职责的机构分别占71.29%和64.29%,以“中心”命名且有这两项职责的机构占比还更高,分别是66.67%和88.89%。

四、“去行政化”改革的体制困境

为什么作为公益一类的省级社保经办机构如此难以“去行政化”呢?一方面,一些省级行政区坚持认为省级社保经办机构需承担一定的行政职能,名称仍以“局”命名。另一方面,一些省级行政区坚持按照事业单位分类改革原则,要求剥离省级社保经办机构的行政职能,有的甚至明确要求职责中不能包含“管理”“监管”等字眼,也不得以“委、局”命名,机构名称中也不应包含“管理”字样,但并未从根本上改变省级社保经办机构具有行政职能的状况。究其原因,则是在现行管理体制下,省级社保经办机构面临属地管理和政事“分而不离”两大体制困境。

(一)属地管理困境

一些省级行政区之所以坚持认为省级社保经办机构应承担一定的行政职能,主要是因为省级社保经办机构需管理下级经办机构。这种跨行政层级的管理,就属于行政管理。如果下级经办机构是其下属单位,也就是地市级和县级经办机构是省级经办机构在各地市和县区等设立的分支机构,省级经办机构与它们之间就是直接的上下级关系,对它们的管理就属于单位内部的业务管理,不属于行政管理。

但目前只有陕西、吉林、北京、天津、重庆等少数省级行政区实行“垂直管理”,其余实行“属地管理”,即各级社保经办机构都是同级政府人社部门所属事业单位,省级经办机构与市、县两级经办机构之间不是上下级关系,省级经办机构对这两级经办机构的管理不仅要跨行政层级,而且要跨市、县两级政府对其所属经办机构进行管理。尽管省级经办机构对市、县两级经办机构只有业务管理权限,并没有人员提拔、财务资金管理等典型行政管理职能[7]47,但这种业务管理与行政职能完全分离的状况,只能说明其管理职能配置不合理,不能证明这种跨行政层级的管理不属于行政管理。因为一个事业单位对下级政府行政部门内设机构的管理,即使只涉及经办服务业务,那也是下级政府行政部门的业务,因而是对下级政府部门业务的管理。更重要的是,省级社保经办机构并不是独立的单位,而是省级人社部门内设机构,代表的是省人社厅,是作为省级社会保障行政管理部门所属机构对下级社保经办机构进行管理。这种管理显然属于行政职能范畴,而不是单纯的业务管理。

省级社保经办机构面临的这种跨行政层级管理困境,还因基金统筹层次的提升变得更加突出。社会保险基金监管职责是与统筹层次对应的,特别是经办机构基金风险内控和监管职能与统筹层次完全一致。伴随着基金统筹层次的提升,监管职责也一并向上集中。在社会保险制度建立初期,各险种基金主要实行的是县级统筹,后来逐步提升为地市级统筹,市、县两级社保经办机构既是业务经办主体,也是基金风险内控与监管主体。目前,城镇企业职工基本养老保险基金正推进全国统筹,城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险都已经或即将实现省级统筹,基金管理权限与职责很自然地都集中到了省级经办机构。市、县两级经办机构成了纯粹的服务机构,只具有经办服务职能。基金风险内控和监管职能与经办服务职能出现了分离。这就需要省级经办机构跨层级对市、县两级经办机构进行监管,否则就会出现基金风险内控与监管主体缺位和职能缺失的问题,影响基金安全。

可见,在普遍实行属地管理的情况下,跨层级管理问题已成为省级社保经办机构“去行政化”的一大困境。如何摆脱这一困境,无论是《关于开展承担行政职能事业单位改革试点的指导意见》,还是2020年的《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》,都没有提出明确的意见。事实上,这两个文件对行政管理职能的界定都局限于同一行政层级,并未涉及跨行政层级管理问题。这或许是因为除社保经办机构之外,其他事业单位很少有这种跨行政层级对下级政府行政部门内设机构进行监管的情况。

(二)政事“分而不离”困境

若全国社保经办机构都实行垂直管理,是否就能够使省级社保经办机构“去行政化”呢?我们认为也不能。因为即使是实行垂直管理的重庆市、陕西省和吉林省,以具有行政管理属性的“局”命名省级社保经办机构,其职责中也包含行政管理职责。其他以“中心”命名的省级行政区,即使实行垂直管理,同样也会像重庆市、陕西省和吉林省一样,赋予一定的行政管理职能。这是我国社会保险政事“分而不离”的特殊管理体制决定的,使省级社保经办机构与政府行政“分而难离”。

我国社会保险管理体制虽然是参照发达国家普遍采用的“政事分离”原则建立的,但实际上“政”与“事”“分而不离”,表现在两个方面:一方面,现行管理体制中的“政”太小,“事”太大。“政”仅包括政策制订和基金监管,“事”则是除政策法律之外的全部社会保险事业,包含社会保险经办服务体系运行中除基金监管之外的全部内容,不仅包括直接面向参保对象、属于公益性服务的经办服务职能,也包括属于政府行政管理职能的经办机构运行规制与监管。另一方面,管“事”的各级经办机构并不完全独立,而是管“政”的政府行政部门内设事业单位,直接归各级人社部门管理。这样,“政”与“事”实际上都由政府所属行政部门负责。无论在职能划分上,还是在组织上,这种管理体制都没有做到“政事分离”,而是“分而不离”。

由此带来了两个问题:一是承担社会保险行政管理职能的政府部门,不具有对社会保险体系运行进行规制与监管的职能。上自人社部,下至各省、市、县人社部门,都只有养老保险、失业保险和工伤保险政策制订和基金监管机构与职能。这在承担公共事业行政管理职能的政府部门中是很独特的。难道政府不需要对关系到全体人民基本社会保障的社会保险经办服务体系的运行进行规制和监管吗?显然不是,政府是将这些职能交给了各级经办机构。如果省级经办机构不具有对市、县两级经办机构进行规制与监管的职能,那就只能由市县两级经办机构自己规制自己、自己监管自己。这显然是不行的。由此可见,省级社保经办机构不仅是政事“分而不离”,而且也“分而难离”。

二是不同层级社保经办机构虽然都属于公益一类事业单位,所承担的行政职能却有很大差别,政事“分而不离”的程度也有很大差别。部级社保经办机构不履行具体经办服务职责,只有经办管理职能,是纯粹的管理机构,负责对全国社保经办服务体系建设进行统筹规划、能力建设以及运行规制和监管。名为事业单位,实际承担的是行政管理职能。省级社保经办机构也主要承担经办管理职能,同时兼有省本级经办服务职能。地市级社保经办机构主要承担经办服务职能,也兼有对县级社保经办机构进行管理的职能,只有县级社保经办机构主要履行经办服务职能。

在社会保险基金实现省级统筹,基金管理职能向上集中到省级社保经办机构以后,市、县两级经办机构的管理职能进一步减少,主要承担面向参保对象的公益性经办服务职能,逐渐地“去行政化”了,但省级经办机构的管理职能进一步强化了,“去行政化”也更困难了。不先改变这种政事“分而不离”也“分而难离”的管理体制,强制性地对省级社保经办机构 “去行政化”,必然会导致社保经办机构运行规制与监管主体缺位和职能缺失,给社保经办体系安全有效运行带来威胁。这已经在2020年发生的一起严重骗保大案中得到证实。这一起惊动中央的骗取城乡居民基本养老金大案发生的省份,就对省级社保经办机构进行了彻底的“去行政化”,将其职责中的“管理”“监管”等字眼都全部去掉了。案发后省纪委调查组到省社保中心调查省社保中心渎职失职情况,中心负责人直接告诉调查组,不存在渎职失职问题,因为省社保中心没有对下级经办机构进行监管的职责,不能进行监管,否则就超越了职权范围,并拿出了省编办审批省级经办机构职责的文件。调查组在反复看过文件后不得不停止调查。

五、突破体制困境的改革思路

几十年的理论研究和实践探索都证明,事业单位“去行政化”改革思路是正确的。省级社保经办机构作为公益一类事业单位,应该 “去行政化”。但要实现“去行政化”,必须突破属地管理和政事“分而不离”两大体制困境,因而需要对社会保险管理体制进行改革。

1.健全政府行政部门的社会保险管理职能,实现职能去行政化。在人社部及各行政层级的人社部门设立社会保险管理局,并将人社部社会保险事业管理中心及省、市、县社保经办机构承担的经办服务体系运行规制和监管职能划转给社会保险管理局。考虑到社会保险基金实行省级统筹以后,市、县两级社保经办机构这方面职责已比较少,可以将有关职能并入基金监管局,不再单独设立社会保险管理局。

2.重新确定部、省、市、县四级社保经办机构职能职责并统一机构名称,实现职责名称去行政化。部级社保经办机构主要承担城镇企业职工基本养老保险全国统筹基金管理职能,可以更名为社会保险基金管理中心。省级社保经办机构主要承担职工养老保险基金省级管理、城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险基金省级统收统支及职业年金投资运营管理职能,同时兼有省本级社会保险经办服务职能,可以更名为社会保险基金管理中心。市、县两级社保经办机构的主要职责就是为参保对象提供经办服务,可以统一命名为社会保险服务中心。

3.构建独立的垂直管理社会保险经办服务体系,实现组织关系去行政化。将社保经办机构与各级人社部门剥离,变为独立于政府行政部门的事业单位,并实行垂直管理。一方面,从组织上与政府行政部门实现“政事分离”;另一方面,将上级经办机构对下级经办机构的管理内部化,摆脱跨行政层级管理困境。有两种垂直管理方案:一是省级垂直管理方案,即组建多险合一省级垂直管理经办服务体系。二是全国垂直管理与省级垂直管理并行方案。由于城镇企业职工基本养老保险实行全国统筹,其他各险种实行省级统筹,可以将城镇企业职工基本养老保险经办服务职能独立出来,单独建立全国垂直的经办服务体系。其他险种组建一个省级垂直管理的多险合一经办服务体系。但是这样一来,会导致企业职工与机关事业单位工作人员和城乡居民的基本养老保险经办服务职能分属不同的体系,不仅会增加养老保险关系转移接续的困难,也不利于基本养老保险制度的统筹发展。现阶段是否采用这一方案,需做进一步的深入研究。

4.建立社保经办服务体系现代治理结构,实现治理模式去行政化。我国各级社保经办机构都是从政府行政部门分离出来的,几乎所有省级、2/3以上的地市级和近半数的县级经办机构都实行参公管理,基本上都沿袭政府行政部门的管理模式。作为政府行政部门内设机构,可以这样做,也很难不这样做。但在经办服务体系独立以后,必须建立符合社会保险事业特征和发展需要,政府、企业、个人和社会多方参与,权责明晰、管理科学且安全有效的现代治理体系,包括决策体系、管理运营体系和监督体系。

5.建立有效激励约束机制,实现用人机制去行政化。垂直管理的独立社保经办服务体系不仅分支机构众多,而且与各级政务服务机构、基层服务平台以及银行等众多组织有联系,其安全有效运行必须建立在专业的经办服务队伍和有效的激励约束机制之上。省级垂直管理也为此创造了条件,不仅提高了市、县两级经办服务人员职业晋升的天花板,也拓展了他们职业发展的空间。关键是要引入市场竞争机制,在人事选拔任用、薪酬福利、职称晋升、考核奖惩等方面,按照效率优先、兼顾公平的市场化竞争原则,进行制度改革与重构,建立起人员能进能出、能上能下、奖勤罚懒、优胜劣汰的有效激励约束机制。

注释:

①社保经办机构只统计城镇企业职工、机关事业单位工作人员和城乡居民养老保险、工伤保险经办机构,不包括单独设立的医疗和生育保险经办机构。省级行政区数是指采用各个名称的省级行政区次数。因有的省级行政区有多个省级经办机构,所以省级行政区数之和大于32。