对同性恋态度的性别差异:内群体区分和性别中性化的中介调节作用

吴佩佩,李响,刘秋红,张妍,雷光辉

(1.华中科技大学教育科学研究院,武汉 430074;2.西南大学心理学部,重庆 400715;3.华中科技大学心理健康教育中心,武汉 430074)

同性恋属于性倾向的一种,指对同性产生情感、爱情或性的吸引[1]。同性恋与传统的性别角色不一致,给社会中主流的男女性别观念带来极大的挑战,因此他们总是被消极地看待。社会上对于男女同性恋者的态度因文化的差异而有所不同,但总体而言,同性恋者仍在当今社会上受到不同程度的区别对待。在全球范围内,同性恋男性和女性正在面临着歧视和敌意,甚至受到暴力威胁[2,3]。本研究基于大众对同性恋群体的消极态度,分析其性别差异,并探讨内群体区分和性别角色中性化在其中的作用机制。

对同性恋态度的性别差异一直是心理学家探讨的主题之一。已有研究表明,相较于女性,男性对同性恋群体的态度更为负面消极,表现出更多的同性恋偏见[4-6]。这一发现与性别角色和社会规范理论相一致。在父权制社会下,男性具有较高话语权,更易成为社会规范的坚定拥护者,导致男性倾向于维护原有的性别角色,因此,男性对违反性别角色的同性恋群体持有更消极的同性恋偏见[7]。此外,社会规范往往对男性的要求高,男性更被期待符合社会规范,导致大众对男同性恋者的态度比对女同性恋者的态度更消极。这两种推论均得到了研究的支持:异性恋男性比异性恋女性对同性恋的态度更加消极,且对男同性恋者的态度比对女同性恋者的态度更消极,而异性恋女性对男同性恋者和女同性恋者的态度往往没有区别[8]。

上述的研究结论均在西方文化背景下得出,而在中国的本土化研究中,不同的研究者得出了不同的结论。如张如意发现,与男性相比,女性对同性恋群体更包容更具容忍度[9];也有学者研究发现,大学生对女同性恋者比对于男同性恋者更为接纳,且女大学生对同性恋的态度比男大学生更为积极[10]。

在中国传统的儒家思想中,延续家族血脉,即“传宗接代”是其思想文化中重要的一部分。受这一文化价值观的影响,同性恋在中国传统观念中是不被社会所接受的,中国家庭通常无法接受自己的孩子是同性恋或双性恋[11]。且儒家思想对男子性情品格的要求较为严格,更加强调男性这一性别角色所应该承担的责任。因此,本研究在国内外研究的基础上,结合中国传统思想文化,提出如下假设:大众对于同性恋群体的态度存在性别差异,男性对于同性恋的态度会比女性更加消极(H1a);与女同性恋相比,男同性恋更容易受到消极对待(H1b)。

内群体区分指的是在比较的某一个维度上,自己所在的群体与另一个群体之间公认的差异[12]。在本研究中指感知到的自己所在群体与同性恋群体的心理差异性和不相似性。根据社会认同理论[13],人们通过评估他们的群体成员来保持积极的自尊。例如同性恋个体可以通过与同性恋社群的联结来获得更多的群体支持,其内化的同性恋嫌恶程度也会降低[14]。除此之外,个体还会将自己的群体与其他相关群体进行比较,以积极地将自己与这些其他群体区分开来。因此,他们倾向于偏爱自己的群体并歧视其他群体,尤其是当其他群体对他们的积极社会认同构成威胁时[15]。当两个群体被认为非常相似时,也就是说,当他们之间的独特性受到威胁时,群体成员会以不同的方式应对这种威胁:强调积极的内群体特征或对外群体做出消极反应,这可能是形成群体间歧视的潜在因素[12,16]。已有研究表明,不强调群体间的分类通常能减少偏见[17,18]。对性偏见的研究表明,异性恋男性对独特性的需求明显高于异性恋女性[19-21]。当异性恋男性认为自己与男同性恋者具有共同的基本特征时,例如共同的生物系统以及行为和个性特征,他们会感受到社会认同的威胁。这种感知到的独特性威胁促使他们重新建立群体认同和内群体的积极形象。满足这种动机的一种方法是保持与男同性恋者的心理和社会距离以及对他们的歧视[21-23]。

综上,基于社会认同理论,本研究将在内群体区分视角下,探究性别及其背后的内群体区分,考察性别是否通过内群体区分这一路径影响对同性恋群体的态度。由此,本研究提出假设2:内群体区分在性别和对同性恋态度之间发挥中介作用(H2)。

中性化这一维度由Geldenhuys 和Bosch 在修订贝姆性别角色量表(bem sex role inventory, BSRI) 时首次提出[24],具体指人们是否更倾向于迎合自身性别角色的刻板印象以满足社会期望,比如中性化程度高的女性更倾向于顺应社会期待表现出温柔贤惠的特征,而中性化程度低的女性则更倾向于违背社会期待表现出冷静独立的特征。当同性恋群体在社会系统中属于少数人群并处于弱势地位时,具有较高的中性化程度的个体,可能为了赢得社会赞许而对同性恋进行歧视和攻击。如异性恋男性可能会表达更多的性偏见以努力彰显符合其性别角色相关的文化模式,尤其是男性气质模式[25]。他们往往认为男同性恋者虽然在生理上具有男性特征,但在表现上更接近女性群体[26]。因此当异性恋男性认为他们与同性恋者具有相关特征时,他们在心理上和社交上感到不适,并感到被置于一种忠诚冲突中,他们为了保护自己的群体可能会作出越轨行为[19,24]。具体而言,为缓解这种情况造成的心理紧张,他们很可能通过设置群体间界限来争取积极的独特性,也即提高男性群体的内群体区分度,这会进一步导致歧视行为[27]。

已有研究验证了大众对于同性恋往往抱有偏见,但尚无研究在同时涉及内群体区分和中性化的多重复杂情境中对同性恋态度进行考察。本研究将考察性别中性化在性别和对同性恋群体态度间的调节作用,以深入解释对同性恋态度的性别差异的形成机制。由此提出假设3:性别中性化正向调节内群体区分与对同性恋态度的关系(H3)。

1 研究方法

1.1 研究对象

采取随机抽样的方法,使用问卷星网络平台发布问卷的形式,对重庆某大学的本科生群体和研究生群体进行调查。共回收问卷251 份,其中同性恋者17 人,非同性恋者234 人。本研究的研究对象为非同性恋者,因此仅将非同性恋者的数据纳入分析。最终参与数据分析的有效问卷为234 份,其中男性95人(40.6%),女性139人(59.4%)。年龄在25岁以下的有189 人(80.8%),25 岁到40 岁有27 人(11.5%),41岁及以上18人(7.7%)。

1.2 研究材料

1.2.1 性别角色量表 采用Geldenhuys 和Bosch 编制的性别角色量表(BSRI-S)[24],共30 个条目,其中男性化、女性化、中性化分量表各10个条目。采取6级评分制,被试需要从1(完全不符合)到6(完全符合)对项目进行评分,被试在男性化或女性化维度的项目得分越高,代表被试男性化或女性化水平越高。中性化维度上的高分代表社会期望偏差,即高分者更可能以社会期望的方式描述自己的男性化和女性化水平。本研究对于该量表进行了翻译使其适应于本土环境,其中男性化的内部一致性系数为0.865,女性化的内部一致性系数为0.893,中性化的内部一致性系数为0.747,量表总体的内部一致性系数为0.923。

1.2.2 同性恋态度量表 采用庾泳等编制的同性恋态度量表[28],该量表包含男同性恋与女同性恋两个分量表,由20 个条目组成,其中男同性恋与女同性恋分量表各10 个条目。各分量表的总分为被试对男同性恋或女同性恋的外显态度,分数越高说明被试对同性恋的态度越积极,对同性恋群体的整体态度得分为两者均分。本研究中,对女同性恋态度的内部一致性系数为0.943,对男同性恋态度的内部一致性系数为0.930,量表总体的内部一致性系数为0.963。

1.2.3 内群体区分量表 采用Juan 等所编的内群体区分量表评估同性恋者和异性恋者在心理上关于本质主义的信念[29]。被试需要从1(非常不同意)到7(非常同意)对项目进行评分,得分越高表明内群体区分度越高。本研究中,该量表内部一致性系数为0.852。

1.3 数据分析

使用SPSS 21.0 对数据进行描述性统计和相关分析,利用SPSS 21.0 PROCESS 插件对数据进行模型的构建和分析。

1.4 共同方法偏差检验

采用Harman 单因子检验法进行共同方法偏差检验,旋转后得到的10个因子特征根都大于1,旋转得到的第一个因子解释的变异量为25.087%,小于40%的临界值,表明本研究不存在明显的共同方法偏差。

2 结果

2.1 描述性统计及相关分析

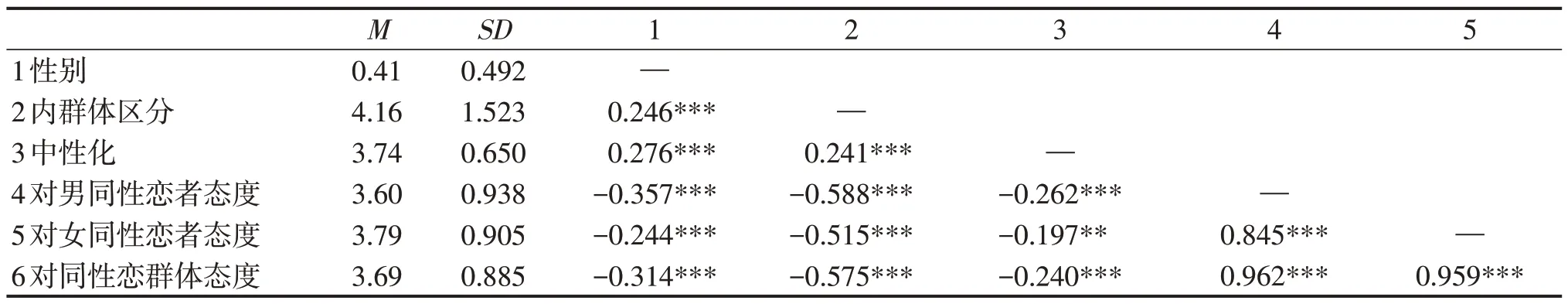

将对男女同性恋者的态度得分进行平均,得出对同性恋群体态度的总得分。然后对性别、内群体区分、中性化、对男同性恋者态度、对女同性恋者态度、对同性恋群体态度这6个变量进行Pearson 相关分析,结果见表1。结果显示6个变量两两之间均存在显著相关性,其中性别、内群体区分和中性化两两之间呈现显著正相关,性别、内群体区分和中性化与对男同性恋者态度、对女同性恋者态度、对同性恋群体态度之间均呈现显著负相关。

表1 性别、内群体区分、中性化和对同性恋群体态度的相关矩阵

2.2 对同性恋态度的性别差异

内群体区分、中性化、对男女同性恋群体的态度和对同性恋群体的整体态度均体现出显著的受试者性别差异。男性受试者在内群体区分上的得分显著高于女性(t=3.870,P<0.001),在中性化上的得分也显著高于女性(t=4.372,P<0.001),且男性受试者对男女同性恋者的态度比女性受试者更加消极(t对男同性恋者态度=-5.821,P<0.001;t对女同性恋者态度=-3.826,P<0.001;t对同性恋群体态度=-5.033,P<0.001)。

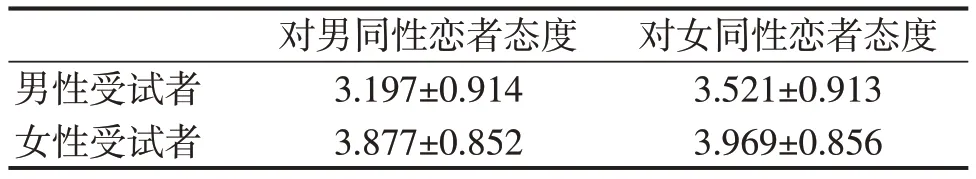

进一步对男女受试者对不同性别同性恋者的态度进行分析(见表2)。重复测量方差分析结果显示,同性恋者性别的主效应显著[F(1,232)=38.669,P<0.001,η2=0.143],且被试性别的主效应显著[F(1,232)=25.333,P<0.001,η2=0.098]。除此之外,被试性别与同性恋性别的交互作用显著[F(1,232)=12.022,P<0.001,η2=0.049]。进一步简单效应检验结果表明,在对女同性恋的态度上,被试的性别差异显著[t=-3.826,P<0.001];在对男同性恋的态度上,被试的性别差异显著且差异性更大[t=-5.821,P<0.001]。分析结果说明,男女受试者对于同性恋群体的态度具有显著的性别差异,与女性受试者相比,男性受试者对于同性恋者的态度更加消极;与女同性恋者相比,受试者对于男同性恋者的态度更加消极;在对待男同性恋者的态度上,被试的性别效应更大。

表2 不同性别受试者对男女同性恋者的态度得分(M±SD)

2.3 中介和调节作用检验

2.3.1 内群体区分的中介效应检验 首先将受试者性别进行虚拟编码,女性编码为0,男性编码为1,并将内群体区分、中性化、对同性恋者态度的得分进行标准化处理,然后对转化后的数据进行分析。

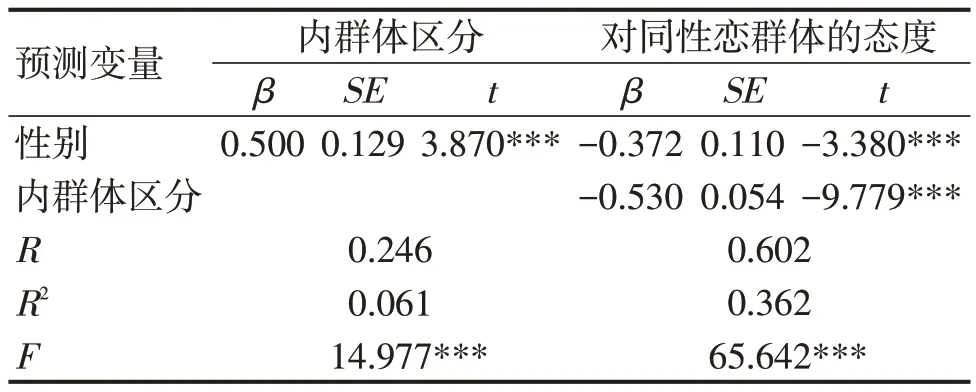

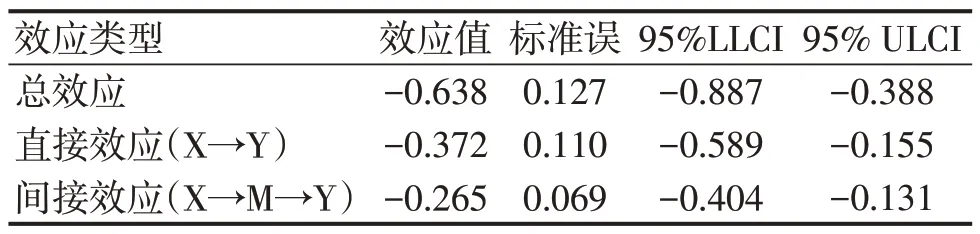

本研究运用SPSS 21.0 PROCESS 插件中的MODEL 4,采用Bootstrap(重复抽样法)方法检验内群体区分的中介作用。运用Bootstrap 法对本研究样本重复抽样2000次,计算中介效应的估计值及置信区间。检验结果显示,在性别与对同性恋群体态度之间,内群体区分的间接效应值为-0.265(P<0.001),95%的置信区间为[-0.404,-0.131]。同时,直接效应值为-0.372(P<0.001),95%的置信区间为[-0.589,-0.155]。因此,内群体区分在性别与对同性恋态度之间发挥部分中介作用。见表3、表4、图1。

图1 内群体区分的中介作用

表3 模型中变量关系的回归分析

表4 内群体区分的中介作用Bootstrap检验

2.3.2 有调节的中介效应检验 采用Bootstrap 中介效应检验方法,参照Hayes 提出的条件过程模型(MODEL 14)进行检验。结果如表5所示,性别正向预测内群体区分,且对同性恋群体态度的直接效应显著;内群体区分负向预测对同性恋群体的态度;内群体区分和中性化的交互项负向预测对同性恋群体的态度。以上说明内群体区分的中介效应受到中性化的调节。进一步按照均值正负一个标准差划分高、中、低中性化水平,分析其对内群体区分中介效应的调节作用。Pairwise比较结果显示,在不同的中性化水平下,性别对于对同性恋态度影响的中介效应有显著不同。随着中性化水平的增高,内群体区分的中介效应增大(见表6)。通过简单斜率分析可知,在高水平的中性化时,内群体区分对同性恋态度的简单斜率值为-0.644(P<0.001);在低水平的中性化时,内群体区分对同性恋态度的简单斜率值为-0.402(P<0.001)。

表5 性别与对同性恋态度的条件过程模型

表6 中性化对中介效应的调节作用分析

综上所述,性别、内群体区分、对同性恋群体的态度和中性化的关系如图2所示。

图2 中性化对内群体区分的中介效应的调节

3 讨论

本研究首先验证了参与者对同性恋态度存在显著的性别差异。同性恋者性别的主效应显著,表明被试对男同性恋群体的态度更消极。被试性别的主效应显著,表明男性受试者对同性恋群体的态度更消极。除此之外,被试性别与同性恋群体性别的交互作用显著,在对男同性恋群体的态度上,男女性态度差异更大。根据传统的性别角色观点,“男性”和“女性”是两个维度的对立两端,同性恋对他们的世界观构成了威胁[30]。而男性角色强调异性恋对男性气概的重要性,与异性恋女性相比,异性恋男性更需要确认自己的男性气质[31],而缺乏男性气质的男性在一定程度上更可能被认为是同性恋而遭到非议。因此男性对于性别角色的背离更加敏感,对男同性恋的态度也就更加消极。

本研究还构建了内群体区分在性别与同性恋态度之间的中介效应模型,与女性相比,男性的内群体区分程度更高,对同性恋态度更消极。中性化程度在内群体区分的中介作用中发挥调节作用,中性化程度越高,内群体区分发挥的中介作用越强。在以往的研究中,男性的性别偏见通常可以解释为,他们需要通过遵从男性规范来肯定自己的男性气质,并拒绝那些违反传统性别角色的人[32]。因此男性所感知到的内群体区分度会更大,并为了保持自身的独特性,迎合社会对男性的角色期望而对同性恋群体进行歧视。中性化程度越高,为了迎合群体期望而对同性恋者进行歧视的倾向就会越强,对待同性恋群体的态度也会越消极。

——基于对国内某大型形式婚姻网站征婚广告的内容分析