金钱剥夺感对网络欺负行为的影响:复合式多重链式中介模型

刘灵,周慧蓉,韩迎春,贺晓玲

(1.南昌大学公共政策与管理学院,南昌 330031;2.南昌大学马克思主义学院,南昌 330031)

中国社科院2019年《社会蓝皮书》数据显示,每三个成年人中就有一人曾遭受网络暴力,每两个未成年人中就有一人遭受过网络暴力[1]。网络欺负作为网络暴力的主要表现形式之一,是指个体或群体借助网络媒介对特定对象实施的有意伤害行为[2]。研究显示由于网络的匿名性、间接性等特点,相较于传统欺负的物理伤害,网络欺负行为的危害集中在心理情绪层面,被欺负者会产生严重的心理创伤[3]。因此美国疾病控制与预防中心(CDC)已将网络欺负列为损害健康的问题行为之一。

金钱是人类生存的基本条件,也是地位和身份的象征,可以缓解生存焦虑及精神痛苦,金钱被剥夺会影响个体心理和行为的变化。Sharma 和Alter 指出金钱剥夺感是指个体对比自己的过去及同伴的经济状况时感知到金钱资源不足的主观心理状态[4]。研究表明相对剥夺感程度高和主观社会经济地位低都会让个体感到不满,从而产生人际敌意和攻击行为[5,6]。在互联网时代,高金钱剥夺感的个体是否会通过网络宣泄不满从而产生网络欺负行为?根据情绪管理理论,个体在消极情绪状态下会努力通过各种手段获取积极情绪,以此来摆脱消极情绪对自己的负向影响[7],而攻击行为可以带来愉悦效应[8]。据此推论个体可能通过网络欺负行为来消除金钱剥夺产生的挫败、愤怒等不满情绪。此外,相关实证研究也表明与大多数邻居相比更穷会加重个体的攻击性[9]。据此本研究提出假设1:金钱剥夺感正向预测网络欺负行为。

公正世界信念指人们相信世界公正有序,人人得其所应得,所得皆应得[10]。根据相对剥夺理论(theory of relative deprivation),当个体感到自己在社会比较中处于劣势时,会产生不公平的认知[11]。有关研究也指出经济不平等是影响美国公民公正世界信念的主要因素[12]。另外,高公正世界信念水平者成为网络欺负者的可能性较小[13],而低公正世界信念水平的个体可能因报复而实施攻击行为[14]。因此公正世界信念在金钱剥夺感与网络欺负行为之间可能起中介作用,即金钱剥夺感越高,公正世界信念越低,网络欺负行为越高。

公正世界信念分为一般公正世界信念和个人公正世界信念,前者指向他人,相信世界一般是公正的,后者指向自身,相信世界对自身是公正的[15]。研究发现,相比于一般公正世界信念,个人公正世界信念是心理健康水平的预测因素[16],个人公正世界信念水平越低,越容易做出好斗、恃强凌弱的行为[17]。国内研究也指出,个体如果觉得世界对自己不公平,就更有可能参与网络暴力行为,而如果觉得世界对别人不公平,则表现得相对平静[18]。由此可以推知,当个体的金钱剥夺感引发世界对自己不公平的认知,就很可能产生网络欺负行为,但如果他们认为这个世界只是对别人不公平,则不会出现网络欺负行为。综上,本研究提出假设2:个人公正世界信念在金钱剥夺感与网络欺负行为之间起中介效应。

道德推脱是个体认知失调的必然产物,其核心观点是指个体在实施不道德行为时在认知上进行美化,主要目的是让自己的不正当行为合理化以减少愧疚感[19]。研究表明当个体遭遇负面生活经历(如亲子冲突、受欺负)时,道德推脱能够为其提供理由、减少内疚感和愧疚感,在负性事件与网络欺负行为之间发挥推动作用[20,21]。金钱剥夺感是一种负性生活事件,极易引发个体心理不平衡。这种失衡会导致一定程度的认知扭曲,觉得自己被不公正地剥夺了获取金钱的权利和机会。在这种感知下,个体可能通过道德推脱削弱道德自我调节功能,为自己实施网络欺负行为进行道德辩护。据此,本研究提出假设3:道德推脱在金钱剥夺感与网络欺负行为之间起中介效应。

研究者指出,持有实际经济资源分配平等想法的青少年,他们的公正世界信念水平更高,也会更认同社会公平并更信任政治[22]。这表明金钱剥夺感高的个体可能由于感觉到自己的实际经济资源未被公平分配,其公正世界信念降低,并进一步认为自己有理由有权利采取行动(包括网络欺负行为)维护自己的权益,维持公正。也就是说,高金钱剥夺感导致低公正世界信念,再通过道德推脱引发网络欺负行为。此外,研究发现当诱发不公平对待的情境后,被试都报告了不公平和愤怒的情绪感受,但是自己被不公平对待时报告的愤怒远大于他人被不公平对待,他人被公平对待与否引起的愤怒没有显著差异[23]。这表明相比于他人,当个体感知到自己被不公正地剥夺了金钱,他们会产生高愤怒。而研究指出高愤怒又会使人们放松对自身的道德监控,造成认知扭曲,形成道德推脱机制[24],从而更有可能做出网络欺负行为。综上,本研究提出假设4:金钱剥夺感通过个人公正世界信念与道德推脱的链式中介对网络欺负行为产生作用。

1 方法

1.1 被试

随机抽取江西南昌3 所本科高校785 名大学生填写在线问卷,根据答题时长及规律性作答剔除无效问卷后得到722 份有效问卷,有效回收率为91.97%。其中男生275 人(38.1%),女生447 人(61.9%)。大一85 人(11.8%),大二315 人(43.6%),大三267 人(37.0%),大四及以上55 人(7.6%)。出生地农村303人(42.0%),城镇419人(58.0%)。

1.2 研究工具

1.2.1 主观经济幸福感指数(The Financial Wellbeing Index) 由Sharma 等人编制,董蕊翻译成中文,在相关研究中,该问卷信度良好,内部一致性系数在0.81~0.87 之间[25]。问卷共5 题,其中3 题测量与去年经济状况相比的主观感受,2 题测量与同伴经济状况相比的主观感受。9 点计分,1 表示“非常差”,9 表示“非常好”。在本研究中采用反向计分,分数越低,金钱剥夺感越高。本研究中该量表的Cronbach’s α=0.929。

1.2.2 公正世界信念量表(Belief in a Just World Scale) 由Dalbert 等编制,苏志强等进行中文版修订[26]。共13题,包括一般公正世界信念和个人公正世界信念两个维度。6 点计分,1 表示“非常不同意”,6表示“非常同意”,分数越高,公正世界信念水平越高。本研究中Cronbach’s α=0.958。

1.2.3 道德推脱问卷(Moral Disengagement Scale)由Bandura编制,杨继平等进行中文版修订[27]。共32题8 个维度,5 点计分,1 表示“完全不同意”,5 表示“完全同意”,分数越高,道德推脱水平越高。本研究中Cronbach’s α=0.974。

1.2.4 网络欺负问卷(Cyberbullying Inventory) 由Erdur和Kavsut编制,Zhou等人进行中文翻译[28]。问卷分为网络欺负(CB)和网络受害(CV)两部分,本研究采用网络欺负分问卷。共18题,4点计分,1表示“从未有过”,4表示“5次以上”,分数越高,表明网络欺负行为水平越高。本研究中Cronbach’s α=0.965。

1.3 数据处理

采用SPSS 26.0 及PROCESS 3.3 进行数据处理与分析。

2 结果

2.1 共同方法偏差检验

采用Harman 单因素法对所有测量题目进行未旋转的探索性因素分析,结果显示特征值大于1 的因子共9个,且第一个因子解释的变异量为27.19%,小于40%的临界标准。

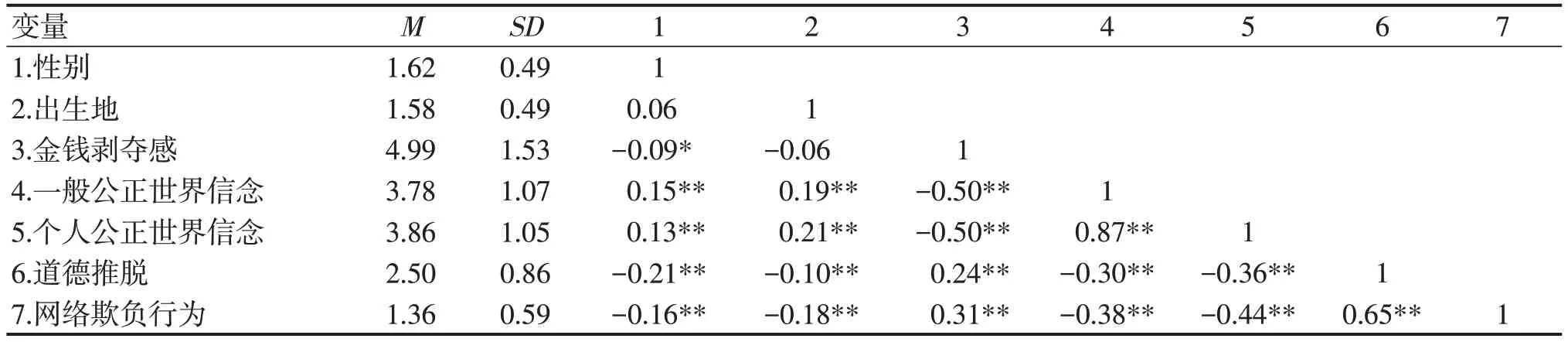

2.2 各变量之间的描述性统计及相关分析

由表1 可知,金钱剥夺感、道德推脱、网络欺负行为两两之间显著正相关。一般及个人公正世界信念与金钱剥夺感、道德推脱、网络欺负行为显著负相关。性别与各研究变量显著相关,出生地与各中介变量和因变量显著相关,因此将性别与出生地作为本研究的控制变量。

表1 各变量的描述统计分析及相关矩阵

2.3 多重链式中介效应检验

采用PROCESS 宏程序Model 80,在控制性别与出生地的情况下考察一般公正世界信念、个人公正世界信念、道德推脱在金钱剥夺感与网络欺负行为之间的中介作用,回归分析结果见表2。金钱剥夺感显著负向预测一般公正世界信念(β=-0.48,P<0.001)和个人公正世界信念(β=-0.48,P<0.001),显著正向预测道德推脱(β=0.08,P<0.05)和网络欺负行为(β=0.08,P<0.01)。个人公正世界信念对道德推脱(β=-0.38,P<0.001)、网络欺负行为(β=-0.19,P<0.001)均有显著负向预测作用,一般公正世界信念对道德推脱(β=0.11,P>0.05)与网络欺负行为(β=0.01,P>0.05)的预测作用不显著。道德推脱对网络欺负行为具有显著的正向预测作用(β=0.56,P<0.001)。

表2 金钱剥夺感与网络欺负行为链式中介的回归分析表

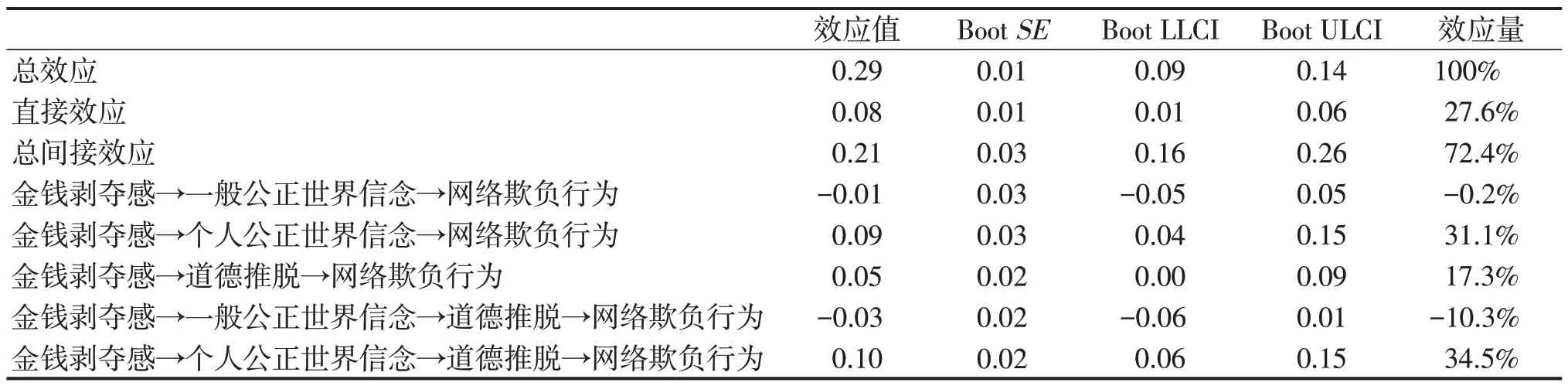

Bootstrap 中介效应的检验结果如表3所示。金钱剥夺感对网络欺负行为的直接效应显著,占比27.6%。总间接效应显著,占比72.4%。有3 条间接路径显著:(1)金钱剥夺感→个人公正世界信念→网络欺负行为,占比31.1%;(2)金钱剥夺感→道德推脱→网络欺负行为,占比17.3%;(3)金钱剥夺感→个人公正世界信念→道德推脱→网络欺负行为,占比34.5%。

表3 金钱剥夺感与网络欺负行为链式中介效应量分析表

3 讨论

本研究结果显示,金钱剥夺感对网络欺负行为具有直接正向预测作用。这一结果与Sharma 等的研究结果一致,即金钱剥夺导致不道德行为[29]。相对剥夺理论指出剥夺感使个体在比较过程中意识到自己处于不利地位,容易产生愤怒、怨恨等负面情绪,进而导致人际敌意和攻击行为,以捍卫或提高自己的地位[30]。不过也有研究者得出与本研究不一致的结论,如Xie和Shi发现金钱剥夺促进利他行为[31]。这说明金钱剥夺感对道德行为的影响比较复杂,需要探索更细化更内在的影响机制。

本研究发现,在金钱剥夺感与网络欺负行为之间,个人公正世界信念起中介作用,而一般公正世界信念不起中介作用。这与已有研究结果一致:低个人公正世界信念水平容易产生恃强凌弱行为[17],同时也支持了相对剥夺感负向预测公正世界信念的观点[11]。另外,本研究发现,金钱剥夺感通过增强个体的道德推脱倾向进而增加网络欺负行为。金钱剥夺与贫穷不同,剥夺感意味着曾经拥有而现在丧失,个体会体验到强烈的挫败感。根据挫折-攻击假说,个体会无意识地启动心理防御机制,把挫败带来的无能感投射于外在的欺负行为[32]。而道德推脱作为一种认知防御机制,可以通过美化欺负行为减少无能感。同时,根据一般攻击模型(general aggression model),攻击行为是外在环境与内在认知共同作用的结果,且认知是更为关键的因素[33]。金钱剥夺是外部环境因素,需要通过道德推脱的内部认知加工,进而促进网络欺负行为的产生。

本研究发现,金钱剥夺感→个人公正世界信念→道德推脱→网络欺负行为的链式中介路径成立,这表明个体的金钱剥夺感越高,会越认为世界对自己不公平,也越容易进行道德推脱,最终网络欺负行为越高。根据一般攻击模型,相对剥夺作为一种社会压力是攻击性行为的远端因素,而个人世界不公正信念、道德推脱作为个体的内部认知是近端决定性的因素。研究表明低个人公正世界信念的个体倾向于把不利处境(如金钱剥夺)归因于外在环境[34],这种为自己推卸责任的外归因容易激活道德推脱机制,将不合理行为转化为合理行为。因此从个人不公正信念到道德推脱是一个序列路径。