广东省城市老年人互助养老参与意愿及影响因素的研究

余 意,原 彰

(1.广州中医药大学公共卫生与管理学院,广东 广州 510006;2.广东省中医药健康服务与产业发展研究中心,广东 广州 510006)

目前我国人口老龄化速度不断加快,积极应对人口老龄化成为国家战略。广东省第七次全国人口普查公报显示,全省60岁及以上人口1556.5万人,占12.35%。由于家庭结构的小型化以及家庭照顾功能的弱化,导致城市老年群体的养老需求没有得到满足。2022年,广东省养老服务体系建设“十四五”规划[1]中提到要“发展普惠型养老服务和互助性养老”。本文深入分析目前广东省城市互助养老的发展现状,探讨城市老年群体互助养老参与意愿及其影响因素,为寻找契合老年群体意愿的互助养老模式进行有益探索并提供对策建议,以期推动互助养老的可持续发展、促进养老体系的进一步完善。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究选择阳江市、汕头市、中山市60岁以上的老年人作为研究对象。随机抽取了三市8个街道的老年人进行问卷调查和访谈,共发放问卷215份,回收215份,有效问卷214份,有效回收率99.53%。纳入标准:(1)年龄≥60岁;(2)知情同意并自愿参与本研究;(3)具有基本的沟通和理解能力。排除标准:(1)存在严重认知障碍和沟通障碍;(2)不能在协助下独立完成问卷填写。

1.2 研究方法

采用自编问卷于2023年2月进行调查,正式开始调查之前由调查员对互助养老及相关概念进行解答。调查内容包括性别、年龄、文化程度、子女数量、健康状况、月收入、邻里关系、互助养老参与意愿等。

1.3 统计学方法

使用Excel 2021收集和整理数据,SPSS 22.0进行统计学分析,单因素分析采用χ2检验,多因素分析采用二分类logisitic回归分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

调查的214位老年人中,男性100人(46.73%),女性114人(53.27%);60~69岁92人(42.99%);小学及以下文化程度108人(50.47%);146人已婚(68.22%);182人(85.05%)有2个及以上的子女;159人(74.30%)完全自理,无需照顾;72人(33.64%)认为自己比较健康;77人(35.98%)的主要经济来源是退休金;68人(31.78%)的月收入为2001~3000元;87人(40.65%)对目前的养老生活满意;109人(50.93%)相信“养儿防老“这一观点;178人(83.18%)倾向于居家养老;156人(72.9%)与配偶或子女一起居住;69人(32.24%)的子女偶尔在家;92人(42.99%)表示自己与邻居或同村老年人的关系融洽;96人(44.86%)对所在社区/街道提供的养老服务不了解;114人(53.27%)对社区/街道提供的公共养老设施不了解;68.69%的老年人表示没听说过互助养老;57.01%的老年人表示愿意参与互助养老。

2.2 广东省城市老年人互助养老意愿的影响因素分析

2.2.1 单因素分析

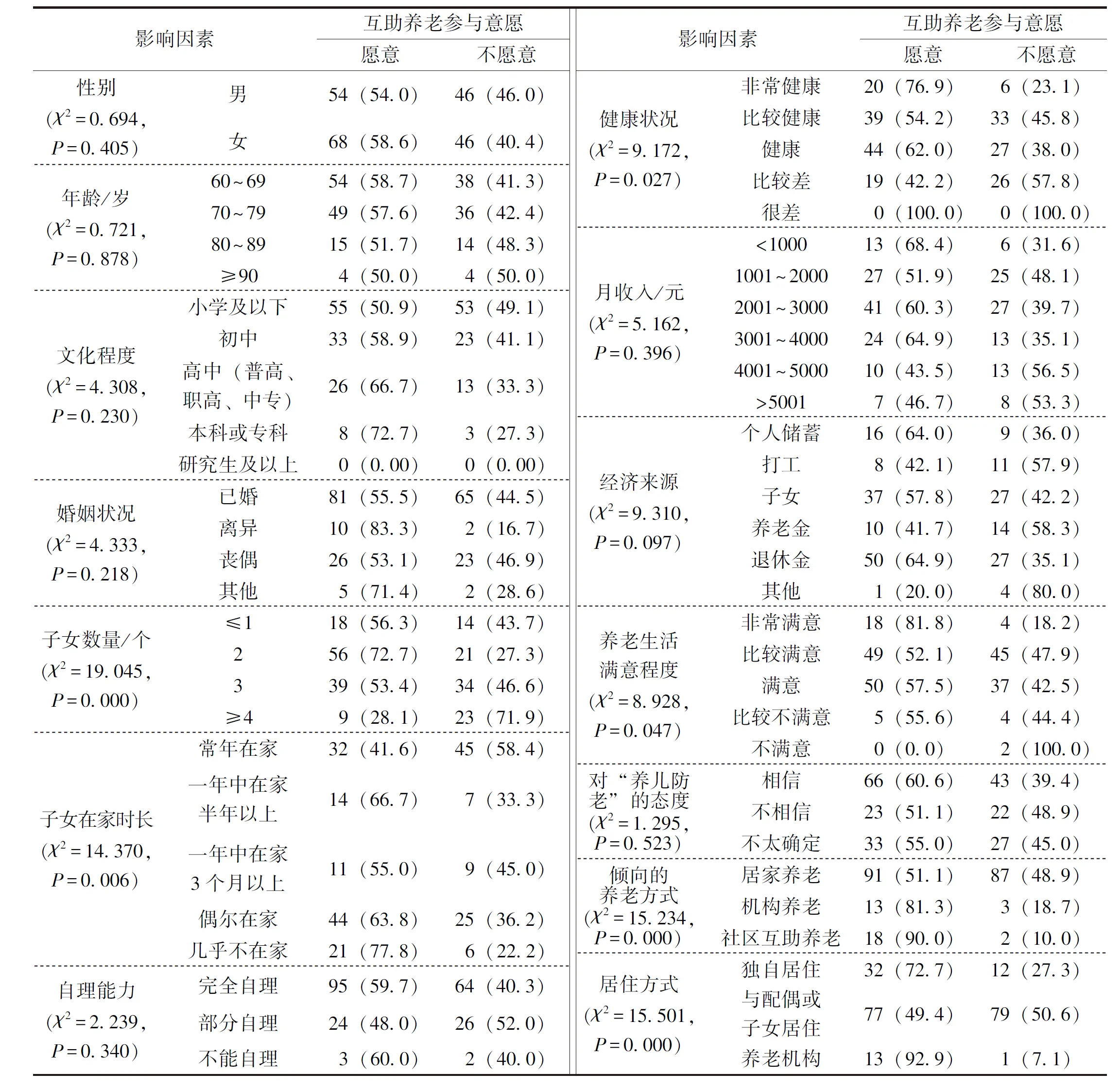

分析发现,子女数量、子女在家时长、健康状况、养老生活满意程度、倾向的养老方式、居住方式、邻里关系、养老服务的满意程度、养老设施满意程度、互助养老了解程度对互助养老参与意愿有影响(P<0.05),见表1。

表1 广东省城市老年人互助养老参与意愿单因素分析 单位:n(%)

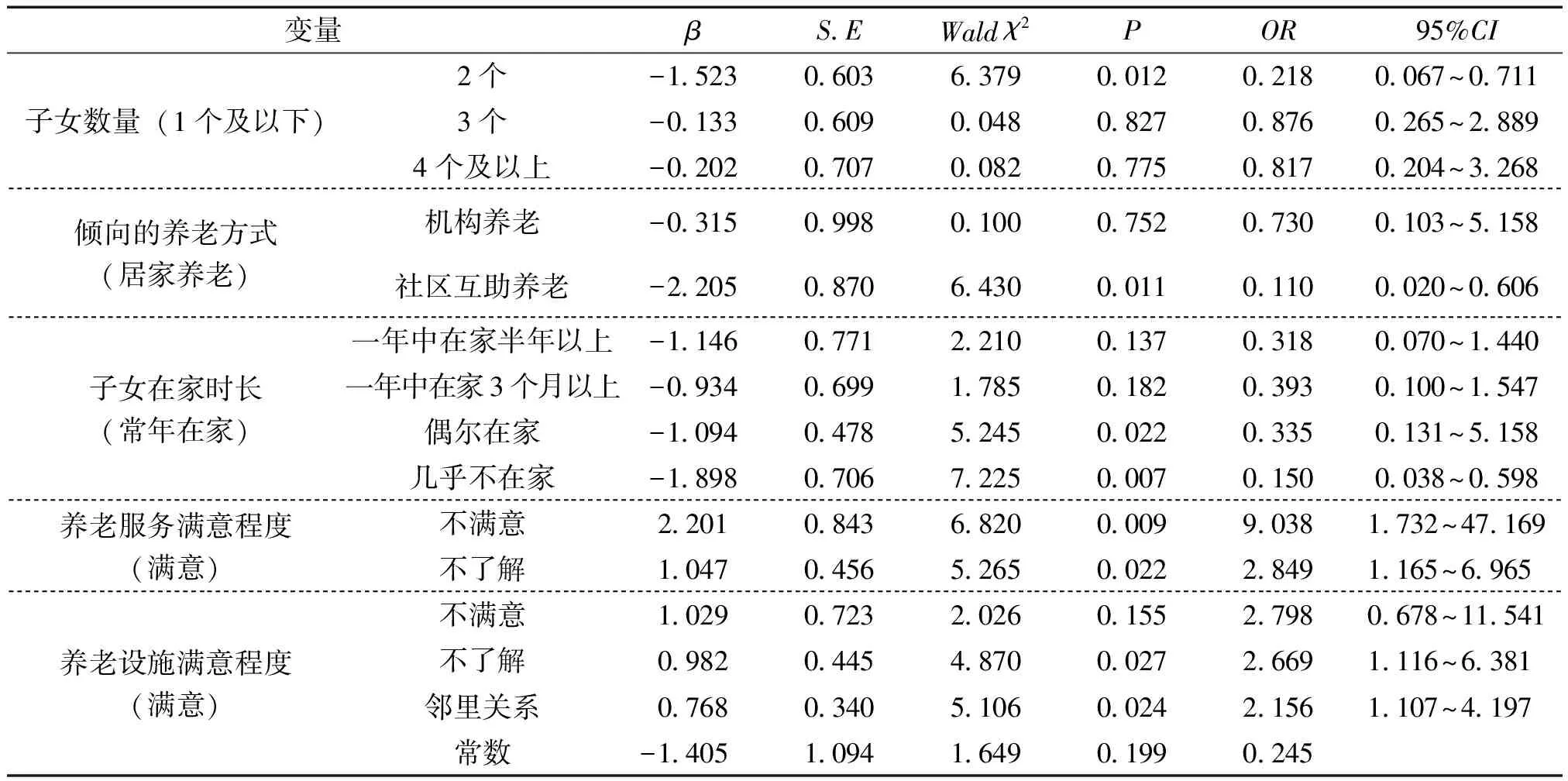

2.2.2 二分类logistic回归分析

以互助养老参与意愿为因变量(0=愿意,1=不愿意),以单因素分析中有统计学意义的10个变量为自变量,建立二分类logistic回归模型进一步分析。当自变量为无序多分类变量时,将其设置为哑变量进行分析。结果显示,子女数量、养老方式、子女在家时长、养老服务满意程度、养老设施满意程度、邻里关系对互助养老参与意愿有显著影响(P<0.05)。见表2。

表2 广东省城市老年人互助养老参与意愿的二分类logistic回归分析

3 讨论

3.1 广东省城市老年人互助养老意愿现状

结果显示,68.69%的广东省城市老年人没听说过互助养老,认知水平需要进一步提高。57.01%的老年人表示愿意参与互助养老,这与陶巍巍[2]在辽宁省大连市的统计结果(60.2%)较为接近,同时本研究发现,相比不了解互助养老的老年人,对互助养老有所了解的老年人更愿意参与到互助养老中来。互助共济一直是我国的传统美德,低龄健康老人帮助高龄多病老人提高老年群体生活质量是有效可行措施,知是行的前提和基础,如果能进一步提高老年人对互助养老的认识,增强其互助养老意识,使互助养老得到其认可和信任,那么互助养老模式将更容易在老年群体中得到实施与推广。

3.2 老年人互助养老参与意愿受多个因素影响

3.2.1 子女数量

研究结果表明,子女数量越少,互助养老的意愿越高,这与袁米霞[3]等人的研究结果相似。随着家庭结构的小型化,子女数量越少的老年人,越难从子女身上获得生理和心理上的照顾,且有些老年人不愿意成为子女的负担,这些原因都使得其更愿意参与互助养老,通过互助的形式使自身的养老需求得到满足。对于子女数量越多的老年人而言,一方面他们可以获得更多的家庭支持,在养老需求方面没有那么多的顾虑;另一方面,他们可能需要承担起照顾子孙的责任,这也使得他们没有更多的时间和精力去帮助其他老人。

3.2.2 子女在家时长

李菁菁[4]认为,与子女见面越少的老人,由于缺乏沟通,越容易出现孤独感,因此更倾向于通过参与互助养老来缓解孤独,这也与本研究结果基本一致。随着老龄化进程加剧及小家庭为主的社会现实,使得家庭照顾功能的弱化,传统的“养儿防老”难以达到目的。子女在家时长越来越少,老人难从子女身上得到更多的关心和情感上的慰藉,导致对来自外部的情感支持的需求增加,希望通过外界去充实自己的生活。而互助养老能够在日常照料等方面提高老年人群的生活质量,所以老年人对互助养老的参与意愿也随之升高。

3.2.3 养老方式倾向

当被问到倾向的养老方式时,与倾向于居家养老的老年人相比,选择机构养老以及社区互助养老的老年人更愿意参与到互助养老中来。目前我国老年人养老方式的选择仍以居家养老为主[5],绝大部分的老年人还是保留着“养儿防老”的传统和观念,他们期望从家庭中获得足够的情感支持和经济支持,提高生活的满足感[6]。而对于选择机构养老的老年人来说,其长期或短期居住在机构,与同龄人一起共同生活,互相帮助,因此对于互助养老的接受程度较高。

3.2.4 社区养老服务和养老设施

本研究发现,对所在社区或者街道提供的养老服务及养老设施满意程度越高的老年人,越倾向于参与互助养老。完善的养老服务和多样的养老活动有助于改善老年人之间生疏的关系,减轻其内心的顾虑,提高老年人对互助养老的认可度和信任度,进而更愿意参与互助养老。良好的养老设施是老年人开展互助活动的前提条件之一,若社区或街道能提供更为人性化、更符合老年人需求的养老设施,进行适老化改造,比如可以进行平整地面以及防跌倒的设计,安装呼叫设施以及扶手栏杆,则可以进一步提升老年人互助养老的参与度。

3.2.5 邻里关系

研究结果表明,邻里关系越融洽的老年人,越愿意参与互助养老,这可能是由于平常邻里间交流接触较多,对彼此都更为了解、信任,且在互相帮助中收获到了相应的回报,所以更愿意参与互助养老,对互助养老的期望也会更高。林丽卿[7]也认为在融洽的邻里关系中,老年人更容易接受新型养老模式,更有利于互助养老在社区中的开展。

4 建议

4.1 加强政策宣传,引导互助意识

新型养老模式的推广需要新的观念作为基础,良好的认知基础是互助养老能够得到推广的重要前提。虽然目前互助养老在北京、石家庄、广东等省市有所推广,但仍没有被大众广泛知晓。因此,需要从政府层面加大对互助养老模式及其优势的宣传,让老年人充分认识到互助养老模式的意义,提高他们对互助养老的理解及信任,引导互助意识,形成良好的互助氛围。同时也需要从社会和家庭层面帮助老年人改变传统的“养儿防老”观念,消除其思想上的偏见,鼓励其走出家庭,进而提高其参与互助养老的积极性。如2022年12月,在经过了半年多的实践后,广州的“老友记”——银龄互助医养结合服务项目,入选了第九届广州市社会组织公益创投活动,进行了经验交流分享,并与其他组织共同探索了互助养老发展的可行性。

4.2 整合优化社区资源,助力社区互助养老

“居家为主”“社区依托”是我国主要养老模式,加强社区建设,提高医养结合、日常照料、适老化改造等能力与水平极其重要。而互助养老模式在城市的良好运行,需要社区搭建起老年人之间沟通交流的平台。同时,社区提供的养老服务也可以通过改善老年人之间的关系进而提高其互助养老的参与意愿。鲍盼盼[8]认为,良好的社区的硬件环境和社区服务满意度,可以在一定程度上弥补老年人之间熟悉程度和亲密度不足的问题。因此可以整理优化现有社区资源,如提高闲置场地的利用率,将其开辟成互助养老活动的场所,为老年人提供共同交流的空间;对现有设施进行适老化及无障碍改造,提供更好的互助环境;以需求为导向,增加文化、医疗、运动相关基础设施。其次,可以定期开展互助养老相关活动以及提供互助养老服务培训,让老年人在学习知识的过程中,了解如何更好地与他人进行互助。最后,社区还可以发挥监督引导作用,及时协调受助者与施助者之间的矛盾,及时掌握互助情况[9]。不仅如此,社区还应该强化医养结合服务能力,在“养”的基础之上,满足老年人“医”的基本需求,推动养老服务和基层医疗的有机结合。在广州市番禺区的钟村街道,社区颐康服务站除了为老年人提供舒适的日间照料中心、长者饭堂等养老场所,也会定期组织培训和团建,促进助老志愿者队伍更好地掌握服务技能,为互助养老服务奠定人力基础。

4.3 以需求为导向,提供有针对性的互助养老服务

老年人既是互助养老的参与者,也是受益者。在调研过程中,有部分老年人表示由于担心照顾不周而不愿意参与互助养老。为了解决大部分老年人缺乏养老相关技能[10]而难以满足他人多样化个性化的养老需求这一问题,可以以需求为导向,定期开展互助养老相关服务培训。例如广州的慈爱嘉养老服务中心便致力于培养多名社区老年健康服务使者,中心通过联系专业的讲师为老年人提供慢病防治知识、中医防治技术应用等课程,挖掘其潜能。除此之外,由于老年人所能提供的服务内容及服务质量有限,针对互助养老服务供需失衡的现象,要加快第三产业发展,满足人民日益增长的服务需求。以社区为依托,充分利用各种资源,为老年人群提供多样性、个性化服务,提高老年人群生活质量,也可以依托大学生志愿服务平台或通过政府购买服务等方式[11],引入外部的服务力量,解决内部服务不足的问题。这不仅可以丰富互助养老服务的供给主体,提供更为优质和有针对性的服务,还能够进一步提高养老服务的可持续性,减小老年人由于自身原因而不能为他人提供服务所带来的影响。广东医科大学便结合自身优势,打造了一支由硕士生、本科生组成的专业化的助老团队,他们的服务累计覆盖16个社区,服务老人近1500人次,志愿者服务时长累计3168小时,为互助养老的可持续发展注入活力。

4.4 加强组织引导,完善激励机制

目前我国各地互助养老的发展仍处于探索阶段,首先,需要从政府层面去加强顶层设计和组织引导,统一出台更为详细的政策指导和法律法规,为互助养老提供良好的政策环境和制度保障,增强大众对于互助养老的信心。其次,需要完善激励机制,推动互助养老可持续健康发展。互助养老不能单纯依靠无偿的志愿服务模式,志愿服务要求服务提供者必须要有比较高的道德水平和信任水平,但目前在我国的社会背景下,这很难长久开展[12]。因此可以借鉴“时间银行”的模式,如在东莞的兴龙社区中,自愿参与“时间银行”的老年人可以将服务时长转换为积分,通过积分可以换取商品或对应的服务,帮助老年人确认付出的成本能够得到相应的回报[13],以激发其参与互助养老的内生动力和积极性。