我国中医药服务发展现状、问题及对策建议

张元清,李 婕,王 亮

(1.江苏省中医药发展研究中心/江苏省中医药学会,江苏 南京 210029;2.南京中医药大学附属医院/南京中医药大学第一临床医学院,江苏 南京 210029)

近年来,我国中医药发展政策利好不断,中医药资源不断扩充、服务体系不断健全、服务能力有效提高、保障水平持续加强。

本文以中国卫生统计年鉴、中国中医药年鉴、国家中医药管理局及其相关部门官方网站公开的数据资料为统计依据,对当前我国中医药服务发展现状及其面临的机遇和挑战进行分析,提出应对策略与建议。

1 我国中医药服务发展现状

1.1 中医药发展利好不断,配套措施持续落地

2016年,国务院印发《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》,中医药发展上升为国家战略;随后,经国务院同意,建立了国务院中医药工作部际联席会议制度,进一步加强对中医药工作的组织领导,强化部门间协调配合,统筹做好中医药工作。2016年12月,《中华人民共和国中医药法》颁布,为扶持和促进中医药事业发展提供了法律依据,开辟了依法促进保障中医药事业发展的新局面。2017年10月,“中西医并重”方针写入党的十九大报告。为贯彻落实党的方针政策和中医药法等有关规定,2017-2018年《中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理暂行办法》和《中医诊所备案管理暂行办法》以及《古代经典名方中药复方制剂简化注册审批管理规定》等多项配套制度与规定相继出台[1],全国有26个省份结合实际颁布新制定或修订的地方中医药法规[2],同时各级人大积极指导和监督中医药相关法律的贯彻落实,我国中医药服务体系不断完善,服务能力稳步提升,在维护和促进人民群众身心健康中的独特作用进一步彰显[3]。2019年,中共中央、国务院印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》,全国中医药大会召开,进一步彰显党中央对中医药工作的重视程度。2020年实施的《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》,进一步明确国家要大力发展中医药事业,坚持中西医并重、传承与创新相结合。2021年,国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》。2023年,国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,与“十四五”发展规划紧密衔接,进一步加大对中医药发展的支持和促进力度。一系列中医药利好政策连续出台,顶层设计不断完善,发展环境持续优化,中医药发展迎来新的发展机遇。

1.2 中医药资源快速增长,服务体系不断健全

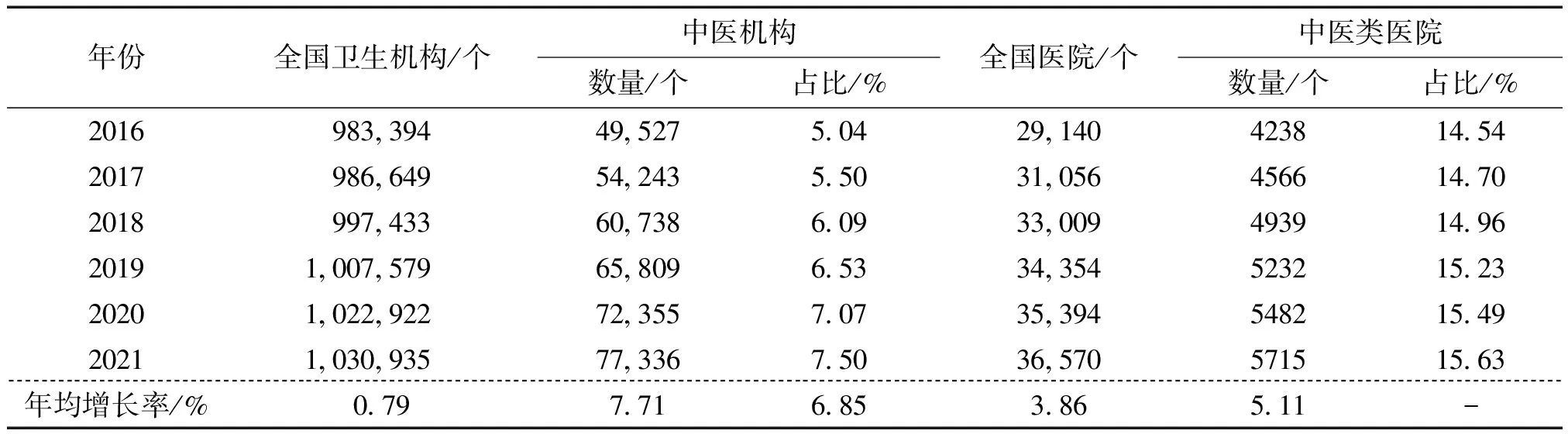

中医类医疗卫生机构是提供中医药服务的主体。据统计,从2016年开始,中医类医疗卫生机构数以年均7.71%的速度增长,远高于同期全国卫生机构0.79%的增速,至2021年末已达77,336个,较2016年增长了56.15%[4]。从中医类医疗卫生机构占比来看,2016年占比为5.04%,而2021年已经达到7.50%,年均增长率为6.85%,占比增长态势很明显。根据2016-2021年数据可知,中医类医院数年均增长率为5.11%,高于全国医院数年均增长率3.86%,占比也是逐年攀升。见表1。

表1 2016-2021年中医机构总体情况

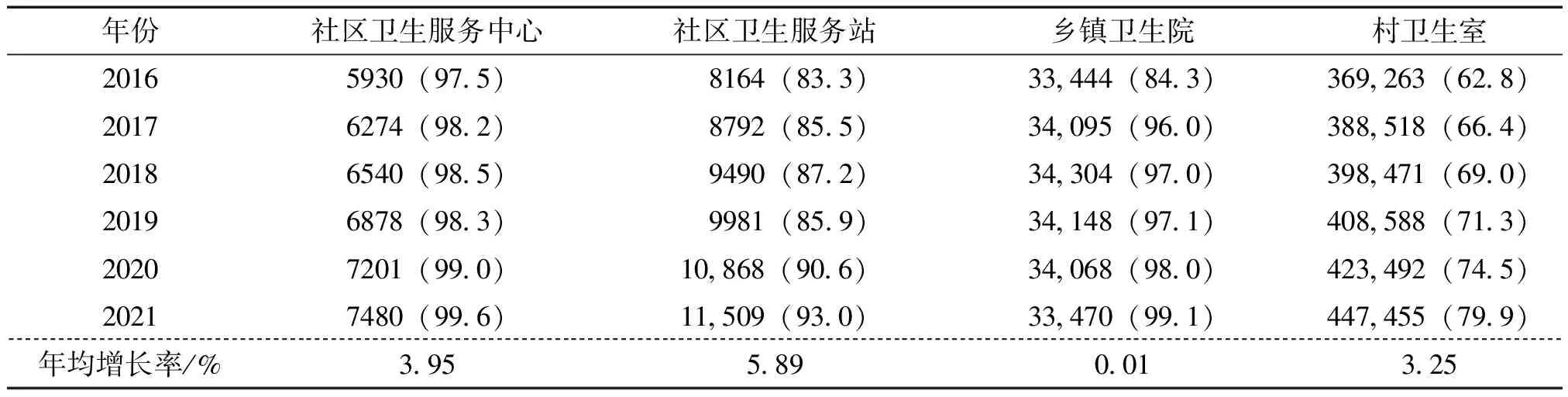

基层医疗是医疗服务体系中覆盖面最广、最基本的层次。截至2021年底,99.6%的社区卫生服务中心、99.1%的乡镇卫生院、93.0%的社区卫生服务站、79.9%的村卫生室能够提供中医药服务[4],是病人获取中医药服务的重要门户。见表2。

表2 2016-2021年提供中医药服务的基层医疗卫生机构情况 单位:个(%)

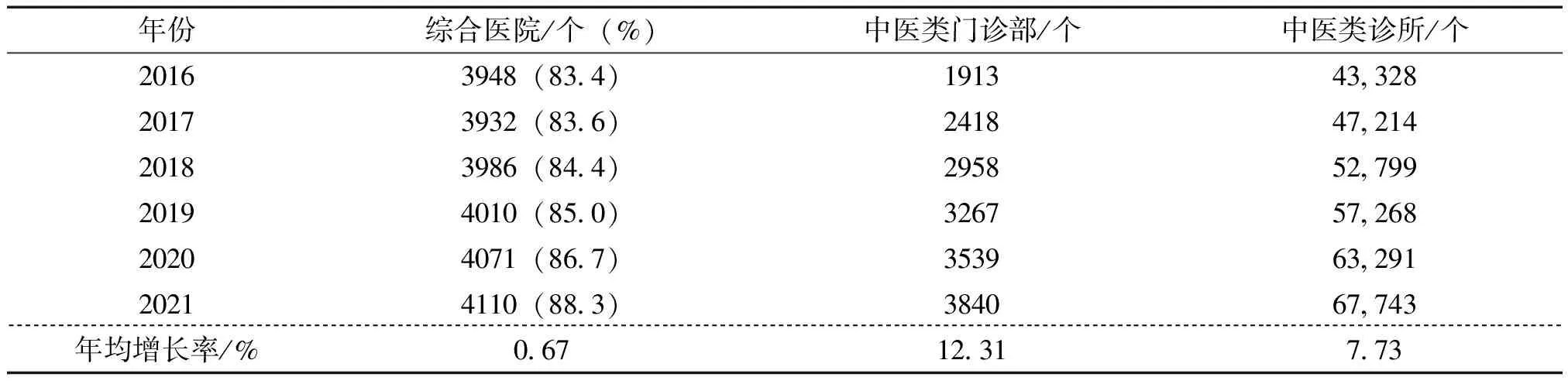

综合医院中医科室也是病人获得中医药服务的重要途径,据统计,2021年底设置中医科室的综合医院占比达到88.3%[5]。中医类门诊部和诊所是社会力量提供中医药服务的重要机构,也是纯中医药服务最重要的体现。截至2021年底,全国中医类门诊部达3840家,中医类诊所达67,743家[4];其中,中医类门诊部增长最明显,以年均增长率12.31%占据绝对优势,数量较2016年翻一番。见表3。

表3 2016-2021年综合医院中医科室及中医类门诊部(诊所)数情况

1.3 中医药从业人员队伍不断壮大,服务能力有效提高

截至2021年底,全国卫生机构中中医药从业人员达到88.48万人,较2016年的61.27万人增长了44.41%。其中,中医类执业医师62.12万人,占70.20%,其次为中药师(士)(15.45%)、中医类执业助理医师(12.49%)、见习中医师(1.86%)[5]。从2016-2021年总体数据看,中医药从业人员数以年均6.32%的速度快速增长,且中医类执业医师占比明显增加,呈现出中医师队伍高质量发展态势。见表4。

表4 2016-2021年全国医疗机构中医药人员总体情况

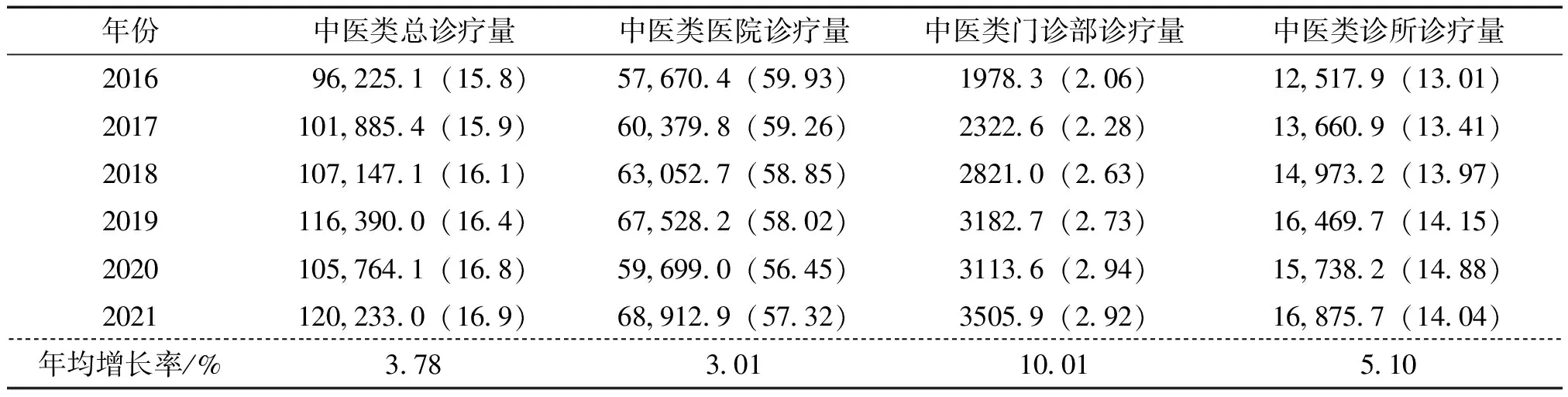

2021年,我国中医类诊疗服务量达到120,233万人次,占总诊疗量的16.9%。其中,中医类医院诊疗量68,912.9万人次,中医类门诊部3505.9万人次,中医类诊所16,875.7万人次[5]。从2016-2021年总体数据看,中医类各类机构诊疗量在2020年有所回落,与新冠疫情关联较大,2021年反弹,整体以年均3.78%的速度增长,其中中医类门诊部诊疗量增长最快,以年均10.01%的速度增长。见表5。

表5 2016-2021年中医类医疗机构诊疗服务情况 单位:万人次(%)

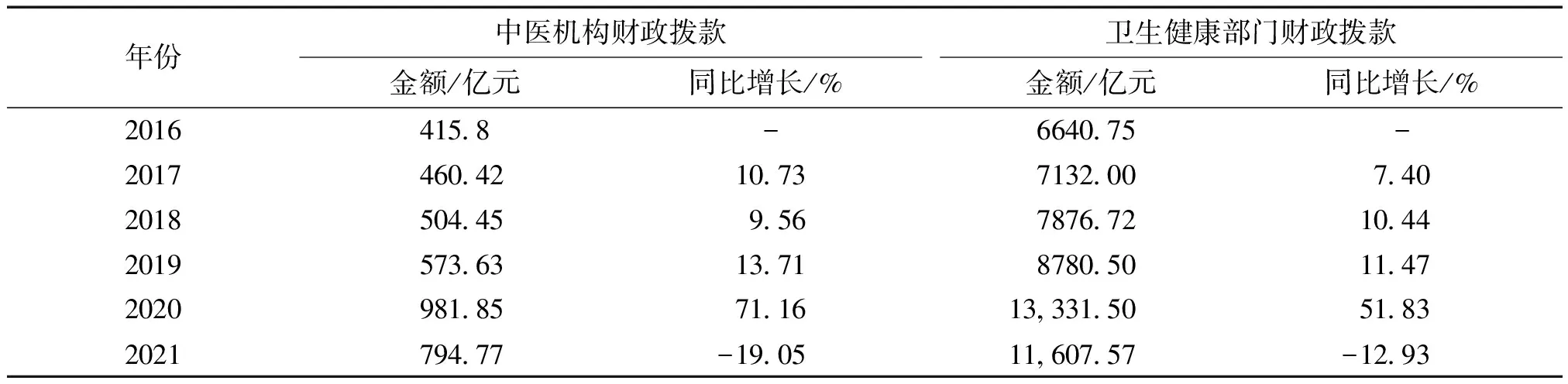

1.4 中医药财政投入增幅明显,保障水平持续加强

2021年中医机构财政拨款达到794.77亿元,较2016年的415.80亿元增长了91.14%;2021年卫生健康部门财政拨款达到11,607.57亿元[5],较2016年6640.75亿元增长74.79%,其增长率低于中医机构财政拨款增长速度,侧面反映了地方政府对中医药越来越重视。其中,2020年中医机构和卫生健康机构财政拨款支持力度明显高于其他年份,可能与新冠疫情密切相关。见表6。

表6 2016-2021年中医机构和卫生健康机构财政拨款情况

2 我国中医药服务发展面临的问题与挑战

2.1 中医医疗资源总量相对不足

目前全国中医机构数为77,336个,占卫生机构7.50%;中医类医院实有床位数为119.70万张,占医院床位16.14%[5];中医类执业(助理)医师数为73.17万人,占执业(助理)医师17.07%;中药师(士)数为13.67万人,占药师(士)26.11%[5]。从统计数据看,虽然中医机构数、床位数、中医师数、中药师数等资源逐年增长,甚至增长速度超过西医同类资源,但其所占有的份额比较小,与实现“中西医并重”的方针还有较大差距。

2.2 中医药服务分布不均衡

从全国数据看,优质中医医疗资源主要集中在经济发达省份和省会城市,中西部地区和非省会城市的医疗服务水平相对较弱[6]。在中医医疗服务能力方面,华东、中南地区明显高于其他地区。信息化建设和应用水平也呈现出华东、中南地区的优势特点。其中,电子病历功能应用水平平均级别低于3级的省份为吉林、西藏、青海[7],信息化建设水平落后在一定程度上影响当地中医药事业的发展速度。

目前,全国尚有约12.86%的县级行政区域(不含市辖区)未设置县级中医医疗机构,其中约一半为脱贫县和原深度贫困县,极大限制了中医药服务供给[8]。截至2021年底,只有88.3%综合医院设置中医科室,79.9%的村卫生室能够提供中医药服务,县级及以下中医药服务体系还未全覆盖,直接影响了中医药服务的可及性。这与《关于促进中医药传承创新发展的意见》提出的“到2022年,基本实现县办中医医疗机构全覆盖,力争实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医医师”等目标任务还有一定的差距,特别是经济落后的县级行政区域需要更大力度的支援和帮扶。

2.3 中医药特色优势发挥不充分

目前,全国各地中医医院的科室设置、医疗管理及运营方式都是采用西医医院的模式,随着现代科技的快速发展,现代医学的新技术、新手段、新方法层出不穷,而中医药的创新发展较为滞后,加上中医药人员比例不足、中医药人才培养周期长、中医药治疗项目收费低,直接影响了中医药技术和方法的应用,导致其特色优势发挥不足,且会恶性循环,影响中医药的科技创新。根据国家中医药管理局通报,三级公立中医医院中药制剂收入占药品收入比例普遍偏低,全国有12个省份未达3%,其中海南、北京、重庆等省份未达1%[9],说明总结凝练中医药特色优势、推动经验成果转化的力度不够。2021年,全国二级公立中医医院门诊中药处方比例为53.28%,小于60%的要求,门诊散装中药饮片和小包装中药饮片处方比例为21.62%,小于30%的要求,说明中药使用还不够,西药在中医医院仍然是门诊治疗的主要选择,整体反映了中医医院的特色优势发挥还有提升空间。

2.4 中医乡村医生流失严重

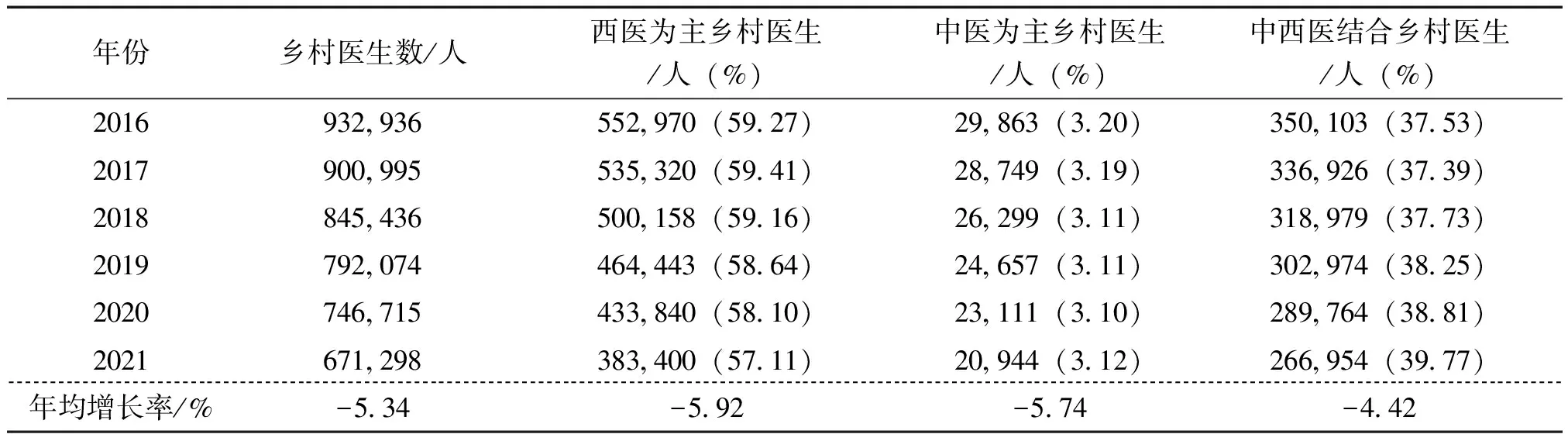

根据中国中医药年鉴统计,截至2021年底,全国乡村医生数跌至67.13万人,较2016年93.29万人,跌幅达28.04%,正以年均5.34%的速度呈现逐年减少的态势;以中医为主的乡村医生只有约2.09万人,较2016年的2.99万人,跌幅达30.10%。从2016-2021年总体数据看,乡村医生还是以西医为主,中医乡村医生占比只有3%左右,中西医结合乡村医生的占比略有上升,乡村中医药服务令人担忧。见表7。

表7 2016-2021年村卫生室人员情况

3 推进我国中医药服务高质量发展的思考与建议

3.1 坚持依法履职,落实中医药发展政策和财政保障

党中央高度重视中医药工作,以法律形式把传承创新发展中医药纳入到推进健康中国建设的重大战略部署中、纳入到地方党委政府的法定职责中,为保护好、发展好、利用好中医药这一宝贵财富提供了坚实的法律保障。在实际工作中应:①建立健全中医药相关法律法规执行监督体系。法规制度的生命力在于执行,要全面推动健全各级法治监督体系,加大对中医药相关法律执行情况检查,推动各级党委政府抓好中央政策的有效落实。②全面落实法定职责。要加强普法宣传,把中医药相关法律有关内容纳入到干部教育培训学习计划中,强化法治思维和法治理念,加强组织领导和统筹谋划,及时修订出台本地相关法规条例。③及时制定有关配套政策。要增强为民服务意识,建立完善本级中医药工作联合协调机制,制定切实可行的具体配套政策,在卫生健康投入中统筹安排中医药事业发展经费并加大支持力度,鼓励社会资本参与中医药发展。同时加强“三医”联动,完善医保政策机制,真正做到依法为民、医疗为民、医药为民、医保为民。

3.2 坚持协调发展,推动优质中医资源扩容和均衡布局

将中医医疗机构建设纳入区域卫生健康发展规划和医疗机构设置规划并优先发展,落实“中西医并重”重大方针政策。具体做法:①扩充建设高水平中医医院。进一步加大财政投入力度,落实配套政策,设立中医药专项支持建设高水平中医医院,力争医疗技术水平、医学科技创新能力、医学高端人才数量、医院运营管理水平、辐射带动能力显著提升,推动优质中医资源扩容。②深化结对帮扶。组织优质医疗资源富集地的大型三级甲等中医医院与西部医院、县级医院结对帮扶,带动提升薄弱地区中医医疗服务能力,优化中医医疗资源配置和布局。③推进中西医协同发展。积极完善中西医协同合作机制,强化中西医协同和多学科联合攻关,鼓励中西医联合诊疗,积极探索设立中西医结合一体化诊疗病房,同时加强西医学习中医优秀人才的研修培养。

3.3 坚持人才优先,加强中医药服务体系和服务能力

以提高中医药健康供给质量和服务水平为导向,坚持人才优先发展战略,健全完善优质高效的中医药服务体系,提升中医药服务均等化和同质化水平,不断满足人民群众中医药健康服务需求。具体做法:①完善人才培养机制。加强中医药高层次、基层人才队伍建设和人才培养平台建设,完善符合中医药特点的人才培养体系,特别要在人才“高原”培筑的同时加强“高峰”铸造,全面筑牢中医药人才“金字塔”,同时注重青年人才托举,特别要发挥好社会组织的学术平台作用。②健全中医药服务体系。以优质中医资源为依托,以国家中医医学中心、区域中医医疗中心为支点,推进县级中医机构全覆盖。以中医医院为龙头,带动中医门诊部、中医诊所全面发展,促进中医药服务体系完善。③夯实基层中医药服务基础。以《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》为抓手,大力推进基层管理体制机制改革,创新探索更加灵活、高效、便民的基层中医药服务提供模式,提高基层中医药服务质量,筑牢中医药服务网底。

3.4 坚持守正创新,充分发挥中医药特色和优势

遵循中医药自身发展规律,坚持创造性转化、创新性发展,深入挖掘中医药精华,进一步释放中医药在防病、治病和疾病康复中的特色优势。具体做法:①理清中医药特色优势。充分发挥中医治未病优势,突出中医特色专病专科建设,强化以中医药服务为主的功能定位,与综合医疗机构错位发展,遴选一批中医药适宜技术。②整合中医药科技资源。加强中医药领域科技创新平台建设,抓紧布局建设一批中医药领域的国家重点实验室、临床医学研究中心,大力推进中医药循证能力提升、中医药古籍数字图书馆建设、中药创新能力提升,加强总结临床经验,推动中药协定方、中药制剂的产出。③充分发挥学术组织的作用。注重利用学术组织定期举办学术交流、推广适宜技术、设立科技奖项、畅通人才举荐渠道,营造浓厚的学术氛围,激发广大中医药科技工作者主动创新的奋斗热情,为中医药传承创新发展注入新的动力。