Mimics三维重建在胸腔镜支气管源性囊肿切除术前的应用效果

刘 毅 周 雄 李 敏 黄智雄 卢秋良

支气管源性囊肿是前肠囊肿的一种类型,首先于1859年被 Meyer 发现并报道,是一种胚胎时期原始前肠发育畸形的先天性疾病,临床少见。支气管源性囊肿发病率为3%~16%,症状不典型,影像学表现复杂,囊肿内容物常混杂,低密度囊肿较少,诊断难度较大,容易误诊[1-2]。

支气管源性囊肿治疗主要行手术切除。传统手术采取经正中胸骨锯开路径或胸部后外侧切口开放手术[3-4],但因创伤大,已逐步被胸腔镜手术所替代。电视胸腔镜手术(VATS)是微创手术,具有良好的视野和较小的创伤等优势[5-6],但先天性囊肿多与周围组织或血管粘连,盲目分离,易发生误伤,甚至发生难以避免的大量出血。因此,严谨、精细的术前规划尤为重要。

Mimics交互式医学图像控制系统是一种医学影像控制系统,由比利时Materialise公司发明,是模块化结构的软件。我科自2017年1月至2023年3月采用Mimics软件进行术前规划,取得了较满意的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集我院 2017 年1月至 2023年3月确诊为支气管源性囊肿的60例患者作为研究对象。纳入标准:①前纵隔占位,术后病理确诊为支气管源性囊肿;②既往无胸膜炎、胸腔手术史及胸膜黏连;③未合并其他需要手术治疗的胸部肿瘤疾病。排除标准:严重心、肺功能不全,6个月内有心脏支架植入术、心脑血管意外病史。

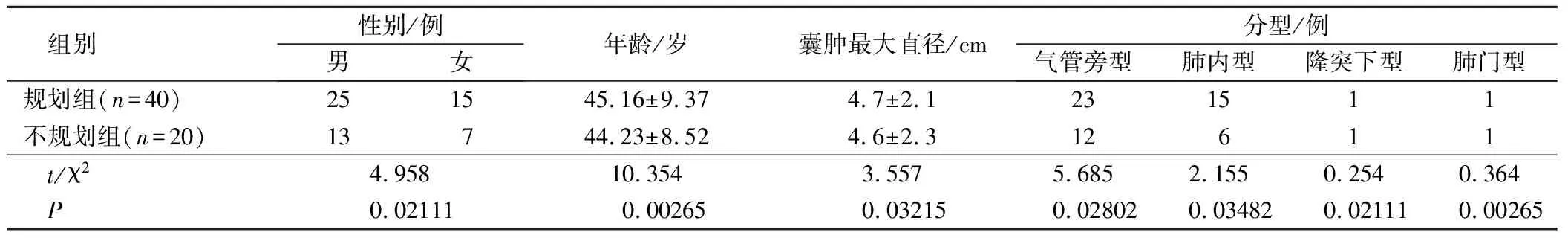

按照是否用Mimics软件行术前规划将患者分为术前规划组40例和不规划组20例。规划组中男性25例,女性15例,年龄34~ 55岁;21例因体检时发现入院,伴有咳嗽、咳痰10例,胸闷气短8例,伴吞咽不适1例。不规划组男性12例,女性8例,年龄33~54岁;9例因体检时发现入院,伴有咳 嗽、咳痰9例,胸闷气短2例。2组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。2组CT均表现多为低密度、周围组织清晰的类圆形囊肿,无差异。囊肿1.8 cm×1.2 cm~6.4 cm×2.6 cm大小,平均最大直径3.5 cm左右。病灶平扫CT值19~50 Hu,平均38.7 Hu,动态增强扫描均未见强化。

表1 2组患者基础资料比较

1.2 方法

所有患者完善术前准备,包括戒烟 1 周,实验室检查均无明显异常,心肺功能评估可耐受全麻手术。

1.2.1 术前规划 术前以DICOM格式将胸部增强及1.0 mm薄层CT检查的CT断层二维图像信息导入三维重建作业系统中,纵隔窗较好分割重建气道。利用不同组织在肺部灰度值的差异,尽量显示囊肿周围小血管,设定适当的阈值。阈值分割重建肺叶,然后用区域成长的方法立体重建。术前评估异常的供血动脉和病变的肺组织结构,分析囊肿与肺动静脉和支气管的空间相邻关系,制定手术方案。

1.2.2 手术方式 ①规划组:以肺内型囊肿为例。根据三维重建模型此例患者囊肿位于左上肺前亚段,未见解剖变异。囊肿为良性疾病,只需S3c切除即可。拟规划手术步骤:离断v3c→A3c→B3c→沿囊肿边缘及膨胀萎陷识别肺段间平面最大限度完整切除囊肿。手术方式采用单操作孔胸腔镜手术切除:双腔气管插管全身麻醉达成,健侧90°卧位,患侧上肢打开置于手架。根据术前规划制定最佳切口位置。切口长3 cm 左右为宜。先打开前后纵隔胸膜,显露囊肿部分表面。先囊肿表面细心分离。游离V3及V3c,丝线结扎,超声刀离断。继续深面游离A3c,丝线结扎,超声刀离断。囊肿基底显露B3c,蓝钉离断B3c,沿囊肿边缘及膨胀萎陷识别肺段间平面最大限度蓝钉完整切除囊肿。②不规划组:同以肺内型囊肿为例。常规第5肋间切口,由于采用楔形切除方式,置腔镜缝合器角度问题,切口适当延长1~2 cm,明确囊肿周围血管及气管位置,避免强行剥离损伤临近肺段血管。

1.3 观察指标

统计手术切口长度、手术时间、术中出血量、胸管引流时间、胸管总引流量、住院时间、并发症发生率等情况。

1.4 统计学方法

2 结果

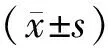

2.1 2组患者围术期指标比较

规划组手术切口长度短于不规划组,手术时间和胸管引流及住院时间均短于规划组,术中出血量、胸管总引流量少于规划组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 2组患者术中术后情况比较

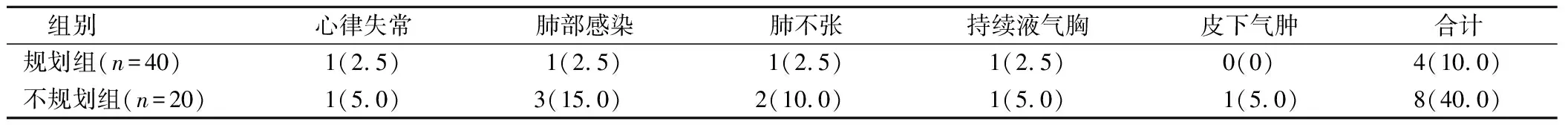

2.2 2组患者术后并发症发生情况比较

规划组术后并发症总发生率低于对照组,差异有统计学意义(χ2=5.742,P=0.016),见表3。

表3 2组患者并发症发生情况比较(例,%)

3 讨论

支气管源性囊肿是因胚胎发育期呼吸系统发育异常而引起的呼吸道疾病,是由于气管或肺芽发育期的不同,使原支气管组织分离形成盲管,在肺实质内或纵隔的各个部位发育成囊肿。临床上根据囊肿所处的位置分为肺内型、纵隔型及异位型三种类型。纵隔型按Maier分型分为气管旁型、隆突下型、肺门型、食管旁型及其他部位型等五种类型[7]。本研究隆突气管旁型和肺内型的囊肿占93.3%。

支气管源性囊肿临床症状不典型,当囊肿继发感染刺激周围组织、气管或囊液短期内增多时,患者可出现 咳嗽、咳痰、胸痛症状[8-9]。上纵隔支气管源性囊肿压迫腔静脉或食管、右喉返神经可致上腔静脉综合征、声音嘶哑等症状[10-11]。肺内型支气管源性囊肿长期反复感染,机化后CT可呈现肺软组织肿块影,此时较难与肺癌、肺隔离症鉴别,尤其是当软骨形成囊壁时,容易被认为肺错构瘤。纵隔型支气管源性囊肿与胸腺囊肿、胸腺瘤CT表现相似。我科曾遇到1例纵隔支气管源性囊肿。患者因咳嗽、胸闷在省级医院诊治,行气管镜显示气管内未见囊肿开口,CT示隆突下淋巴结肿大;EBUS穿刺出坏死物,考虑淋巴结感染给予抗感染治疗后,反复咳嗽症状无法缓解。来我院后,行肺增强CT也与上级医院一样提示隆突下肿大淋巴结可能,淋巴结内液性暗区,提示部分高密度影。与家属充分沟通后行单操作孔胸腔镜手术。术中探查:切除第 7 组淋巴结后,发现隆突下有一紧贴气管的囊肿。一些小软骨构成囊壁一部分。术后病理证实为纵隔支气管源性囊肿。支气管源性囊肿的临床表现和肺部常规检查特异性不明显,即使术前行增强CT和气管镜检查,也不能明确无气管开口的囊肿[12]。中后纵隔的支气管源性囊肿,周围血管丰富,易与周围组织黏连紧密,强行分离,极易引起难以弥补的大量出血[13]。增强CT仅提供二维图像,不能立体直观展现肺部血管分布和走形,需要在手术中去分辨囊肿周围异常的血管,这不仅增加手术时间,也提升了支气管源性囊肿手术的难度,术后出血、肺炎等相应的并发症也会常见[14]。我们在术前应用Mimics软件进行三维重建规划手术,取得以下一些优势:①首先,Mimics软件可以将增强CT导入的二维图像重建为三维几何图像,如肺、纵隔等,对囊肿、动脉、静脉、气管等组织结构可以进行不同颜色的标记。可以通过360度旋转、放大缩小的方式,以主刀医生的视角,从不同角度、不同层次对目标组织进行半透明化的近肺组织凸显,从而在整个纵隔和肺内形成囊肿的具体详细位置,使手术步骤得到优化,手术难度降低,术中思考时间减少,达到手术时间缩短的目的。②通过三维重建技术可以更加清晰分辨肺部的小血管,特别是从囊肿穿行的异常的肺静脉,做到心中有数,尤其是对于多囊腔的囊肿能做到术中不遗留。③通过三维重建技术形成立体的空间结构,能够制定更精准更微创的切口位置,避免单操作孔距离靶组织过远,操作角度过大,降低操作难度。本研究规划组手术切口长度,手术时间和住院时间及胸管引流时间,术中出血量、胸管总引流量优于不规划组,差异均有统计学意义(P<0.05),提示三维重建技术使手术设计更精确,更有利于患者术后早期恢复。④对于多囊腔的囊肿,甚至多囊腔开口气道的囊肿,Mimics软件可以对于CT层厚1 mm的图形进行数据分析,精准显示囊肿的结构,避免手术遗留问题,减少气管瘘的发生。本研究规划组术后肺部感染、持续液气胸等并发症发生率低于不规划组,差异有统计学意义(P<0.05)。提示三维重建技术减少了手术创伤,手术安全性相对较高。⑤通过术前Mimics三维重建应用分析,可以加强主刀医生和助手对整个手术步骤的默契程度,甚至可以更加形象具体地与患者家属进行术前谈话,增加医生的信任度。

综上所述,支气管源性囊肿是临床上较容易误诊的一类先天性疾病,因其临床症状无特征性,影像学较难鉴别,需要手术切除病理确诊。术前应用Mimics软件进行三维重建,可以提供清晰的空间解剖结构,使术前手术方案更精确,降低了手术难度,手术也更安全可靠,临床应用价值较高。