杨属派间5个种特异性InDel引物及在派间杂交子代鉴别中的应用*

戴晓港 韩峭子 尹佟明

(林木遗传育种全国重点实验室 南方现代林业协同创新中心 林木遗传与生物技术教育部重点实验室 江苏省林木遗传和高效培育重点实验室 南京林业大学林学院 南京 210037)

杨树(Populus)是杨柳科(Salicaceae)杨属树种的统称,因其生长快,适应性强,木材用途广,被广泛应用于生态防护林和用材林建设。第九次全国森林资源清查数据显示,中国现有杨树人工林757.1万hm2,是世界上杨树人工林面积最大的国家(国家林业和草原局, 2019)。目前,我国杨树人工林推广的杨树良种主要是通过常规杂交育种培育,现代生物技术也为实现杨树精准高效育种提供了新的契机,但杂交育种仍然是目前及今后更长时间培育杨树新品种的重要手段(李善文等, 2004; 陈赢男等, 2022)。杨属全世界共有85种,Eckenwalder(1996)根据杨树形态学特性和种间杂交的可交配性,将杨属分为5个派,分别是白杨派(Sect.Leuce),青杨派(Sect.Tacamahaca),大叶杨派(Sect. Leucoides),黑杨派(Sect.Aigeiros)和胡杨派(Sect. Turanga)。杨属派内种间杂交容易,黑杨派和青杨派、黑杨派和大叶杨派之间在自然条件下也容易产生天然杂种,但其余派间存在生殖隔离(Eckenwalder, 1996)。为了拓宽杨树杂交育种亲本的遗传基础,聚合不同树种间的优良基因,国内外学者通过花粉蒙导法、化学试剂熏蒸柱头法、胚拯救等措施克服了杨属派间杂交的生殖隔离,获得了杨属远缘杂交子代(Zhanget al., 2005; 彭儒胜等, 2013; 彭儒胜, 2018)。20世纪50—60年代,中国林业科学研究院的育种工作者以小叶杨(P. simonii)为母本与欧洲黑杨(P. nigra)杂交,并选育了小黑杨(Populus ×xiaohei)。徐纬英(1958)开展了山杨×小叶杨、毛白杨×小叶杨等杂交试验,证实了青杨派与白杨派之间的可配性。董天慈(1980)在20世纪60年代也进行了杨属不同派间的杂交,其中以小叶杨为母本与父本胡杨(P. euphratica)杂交,获得了青杨派和胡杨派的杂交子代,选育的小胡杨2号(P. simonii×P.euphratica)于2020年也通过了国家良种认定。彭儒胜等(2013)利用正己烷熏蒸美洲黑杨(P. deltoides)柱头,分别与胡杨和山杨(P. davidiana)杂交,获得了黑杨派和胡杨派、黑杨派和白杨派的派间杂交个体。

杨树杂交通常采用套袋隔离授粉,在杂交过程中易受到和母本同种的花粉污染;在采用花粉蒙导时,如果花粉没有彻底失去活力,也会导致同种花粉的污染。因此,对种间杂交子代的真实性鉴定是进行杂种选育的基础。形态学鉴定是最直接的方法,但种间杂交子代一般会出现偏母本型、偏父本型和中间型,且表型性状受环境条件的影响而性状表现不同(彭儒胜等, 2013)。分子标记是以遗传物质核苷酸序列变异为基础,可以直接反映遗传物质在DNA水平上的差异,为种间杂交子代的鉴别提供了快速、准确的手段。李毅等(2002)、张玉平等(2015)和李晓宇等(2019)等分别利用RAPD、AFLP标记鉴定杨属种间杂交子代的真实性,但上述显性标记易受外源DNA污染,稳定性和重复性差。随着测序技术的快速发展,SNP分子标记成为第三代分子标记,和其他分子标记相比,SNP分子标记具有分布均匀广泛、遗传稳定性高、二等位基因多态性检测结果易于判读等特点,而被广泛用于植物的遗传多样性分析、品种鉴别等(贾会霞等, 2015; 黄承玲等, 2021)。本研究基于高通量测序数据,开发杨属5派之间5种杨树种特异性InDel分子标记,为鉴别杨属派间杂交子代的真实性提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

美洲黑杨、山杨、小叶杨、大叶杨(P.lasiocarpa)和胡杨,分别来源于杨属黑杨派、白杨派、青杨派、大叶杨派和胡杨派。其中美洲黑杨自然群体材料收集于江苏省泗洪县半城马浪湖林场有限公司美洲黑杨种质资源库,每个半同胞家系只选取1株,共取53株;山杨和小叶杨自然群体个体于2020年4月采集于青海省互助县北山林场大通河流域,每个树种各采集样品100份;大叶杨自然群体40个个体采集于湖北恩施太阳河乡;四川大学马涛提供的25份胡杨来源于新疆维吾尔自治区塔里木河流域。小胡杨2号由北京林业大学生物科学与技术学院王君提供;黑胡杨(P. deltoides×P. euphratica)由辽宁省杨树研究所彭儒胜提供;美洲黑杨和小叶杨的种间杂交个体黑小杨(P. deltoides×P. simonii)来源于泗洪县半城马浪湖林场有限公司美洲黑杨种质资源库。

1.2 试验方法

1.2.1 基因组DNA提取及检测 使用植物基因组DNA提取试剂盒(天根DP320)提取杨树基因组DNA。取约0.1 g新萌发的幼嫩叶片放入2 mL离心管,同时在离心管中加入10粒氧化锆珠(d=3 mm),投入液氮中冷冻后,利用Tissuelyser32组织破碎仪,50 Hz研磨30 s,然后迅速向离心管中加入裂解液。参照试剂盒操作步骤提取DNA,使用前在裂解液中加入6 μL巯基乙醇以防止样品氧化。采用NanoDrop2000超微量分光光度计测定提取的DNA浓度,根据测定浓度将DNA稀释至20 ng·μL-1,-20 ℃保存备用。取5 μL稀释后的DNA,用1%琼脂糖凝胶检测DNA的完整性,电压5 V·cm-1,电泳时间25 min。

1.2.2 InDel引物在不同种杨树中通用性的电子检测将在美洲黑杨和小叶杨中设计的特异性InDel引物(戴晓港等, 2021),首先采用SeqHunter2(Yeet al.,2012)的默认参数比对到胡杨基因组 (Maet al., 2014),与胡杨基因组序列完全匹配或仅存在一个碱基差异,且比对上基因组的片段与引物设计的目的片段长度差异不大于50 bp,则默认为引物是在胡杨中通用;依此类推,将胡杨中通用的引物比对到山杨基因组,再将在山杨中通用的引物比对到小叶杨基因组,最后再将小叶杨中通用的引物比对到大叶杨基因组,获得杨属不同派5个种的通用性引物。

1.2.3 通用性InDel引物验证及种内保守引物筛选根据引物通用性电子检测结果,在不同染色体上共选取48对引物送至南京金斯瑞生物工程有限公司合成。从杨树5个派中各选取1个DNA对合成引物进行扩增,PCR反应体系10 μL:1 μL 10×Buffer,2 μL 20 ng·μL-1DNA,0.4 μL 2.5 mM dNTP,2 μL 2 μmol·L-1primer,0.5 U ExTaq(Takara),ddH2O补齐至10 μL。PCR扩增所用仪器为ABI 9700 PCR system,扩增程序为:95 ℃预变性3 min;95 ℃ 变性30 s,58 ℃ 引物退火30 s,72 ℃延伸30 s,共扩增35个循环;最后72 ℃ 延伸10 min,25 ℃保存。采用9%非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳检测引物通用性及多态性,电泳电压180 V,电泳时间90 min,筛选出在杨属5个派的5个不同种中都能成功扩增且种间存在差异的引物。

1.2.4 种间多态引物在种内的保守性验证 从杨属5个派的5个种的自然群体材料中,每个树种取15个不同个体的DNA等量混合,然后利用1.2.3中筛选出的条带清晰且种间存在差异的引物,对每个树种的混合DNA进行扩增,PCR反应体系为10 μL:1 μL 10×Buffer,2 μL 20 ng·μL-1DNA,0.2 μL 2.5 mM dNTP,1.0 μL 10 μmol·L-1Fluorescein-12-dUTP,2 μL 2 μmol·L-1正向和反向引物,0.5 U ExTaq,ddH2O补齐至10 μL;扩增程序同1.2.3。扩增后的PCR产物送南京生工生物工程有限公司进行毛细管电泳分型。对于种内保守、种间存在差异的引物,再对5个种的自然群体材料每个树种各24个个体进行单独扩增,扩增产物送南京生工生物工程有限公司进行毛细管电泳分型,进一步检测引物在各个种中的特异性。

1.2.5 种特异性引物进行杂交子代鉴别 选用上述筛选出的种间存在差异、种内保守的引物2对,分别对美洲黑杨×胡杨杂交子代黑胡杨、小叶杨×胡杨杂交子代小胡杨2号以及美洲黑杨×小叶杨杂交子代黑小杨进行扩增,扩增产物经毛细管电泳检测,验证杨树种特异性引物用于3个种间杂交子代鉴别的准确性。

2 结果与分析

2.1 InDel引物在杨属5个派间的通用性分析

从美洲黑杨和小叶杨差异InDel位点设计的引物数据库中(戴晓港等, 2021),随机选取5 000对引物(引物序列已上传至https://doi.org/10.6084/m9.figshare.23550081.v2)。将上述引物首先比对到胡杨基因组,通过筛选获得1 437对胡杨中是通用的引物;将这些在胡杨中通用的引物比对山杨基因组,获得616对在山杨中通用的引物;再将山杨中通用的引物比对到小叶杨基因组,得到498对在小叶杨中的通用性引物;最后将这些引物再比对到大叶杨基因组,获得341对在大叶杨中通用引物。这341对引物分别比对胡杨、山杨、小叶杨和大叶杨基因组,理论上这些引物在杨属5个派的5个种中都可以通用。从不同染色体上选取引物合成,在杨树19条染色体的其中16条染色体上共选择了48对引物,用于引物种特异性试验验证(表1)。

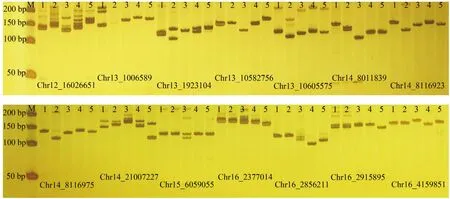

2.2 InDel引物通用的验证

分别从杨属5个派的5个种中取1个DNA对上述引物进行扩增,采用9%非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳检测引物在不同派杨树中的通用性(图1)。经过筛选,发现43对引物在杨树5个派的5个种中均能成功扩增,引物通用率达89.6%,说明经过SeqHunter2的通用性检测,可有效提高引物的通用性。在这43对引物中,共有19对引物在5个种中扩增条带清晰且在不同种间存在片段大小的差别,如图1中的Chr13_10582756、Chr14_8116923、Chr14_8116975、Chr16_23377014和Chr16_4159851等。

图1 InDel引物在杨属5个派中的通用性Fig. 1 Universality of InDel primers in five section of Populus

2.3 通用性引物种内保守性初步筛选

对聚丙烯酰胺凝胶电泳检测在5个派的5个种中均能成功扩增且不同种间存在长度差异的引物,再用美洲黑杨、小叶杨、山杨、大叶杨和胡杨自然群体各15个个体等量混合的DNA进行扩增,检测引物在种内的保守性及种间的多态性(图2)。经毛细管电泳检测发现,引物Chr10_612702在胡杨中能扩增出126 bp和151 bp 2个片段,由于使用混合DNA进行PCR扩增,因此不能准确判断这2个片段是否在胡杨每个个体中均为特有,这样的引物则被淘汰。而引物Chr13_10582756在杨属5个派的5个种15个DNA混和样品中均只能扩增出单1条带,且种间存在长度差异,说明这对引物扩增位点在种内不同个体之间是保守的。此外还有3对引物Chr8_9018898、Chr12_4341229和Chr13_1006589也在每个种的混合DNA中均只能扩增出1个条带,且不同种间存在长度差异,这些引物用于下一步采用自然群体单个DNA进行种内保守性和种间差异性验证。

图2 混合DNA检测InDel引物在杨属5个派中的保守性Fig. 2 Conservation of InDel primers tested by mixed DNA in five section of Populus

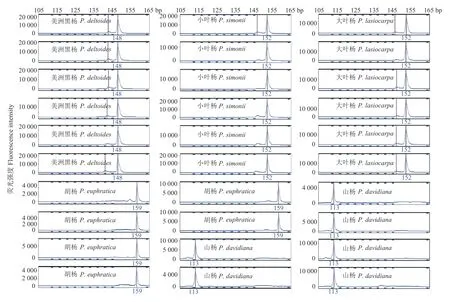

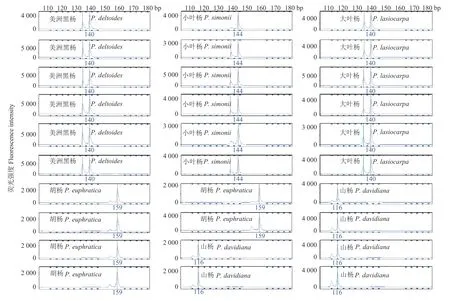

2.4 物种特异性引物筛选

对混合DNA检测在种内保守、种间存在差异的Chr8_9018898、Chr12_4341229、Chr13_1006589和Chr13_10582756引物,分别从美洲黑杨、小叶杨、山杨、大叶杨和胡杨的自然群体材料中各取24个不同个体,对每个样品单独扩增,进一步进行种内保守性和种间差异性检测。扩增产物经毛细管电泳检测发现,上述4对引物中,只有Chr12_4341229和Chr13_10582756在每个派的树种中扩增的条带均为保守序列,且不同种间存在长度差异。引物Chr12_4341229在美洲黑杨、小叶杨、大叶杨、胡杨和山杨中均只能扩增出1个位点,条带大小分别为148、152、152、159和113 bp (图3)。引物Chr13_10582756在美洲黑杨、小叶杨、大叶杨、胡杨和山杨中也均只能扩增出1个位点,条带大小分别为140、144、140、159和116 bp (图4)。

图3 引物Chr12_4341229扩增美洲黑杨、小叶杨、大叶杨、胡杨和山杨自然群体Fig. 3 Partial amplification results of primer Chr12_4341229 of five different natural population of poplar species

图4 引物Chr13_10 582 756扩增美洲黑杨、小叶杨、大叶杨、胡杨和山杨自然群体结果Fig. 4 Partial amplification results of primer Chr13_10 582 756 of five different natural population of poplar species

2.5 种特异性引物检测种间杂交子代的真实性

利用引物Chr12_4341229和Chr13_10582756分别对黑胡杨、小胡杨和黑小杨进行PCR扩增,扩增产物经毛细管电泳检测,结果见图5。引物Chr12_4341229在黑胡杨中可以检测到140 bp和159 bp 2个片段,同样引物Chr13_10582756在黑胡杨中也可以检测到148bp和159 bp 2个片段。2对引物均检测到2条片段,其中一条均来自美洲黑杨,而另一条则来自胡杨,这与美洲黑杨和胡杨自然群体个体检测的结果一致,由此可判断杂交子代为美洲黑杨和胡杨的种间杂交子代。同样在小胡杨2号及黑小杨中,2对引物均扩增出2个条带,对比自然群体扩增结果,也证实了黑小杨和小胡杨2号均为真实的派间杂交子代。

图5 引物Chr12_4341229和Chr13_10582756检测种间杂交子代真实性Fig. 5 Interspecific hybrids authenticity identification by primers of Chr12_4341229 and Chr13_10582756

3 讨论

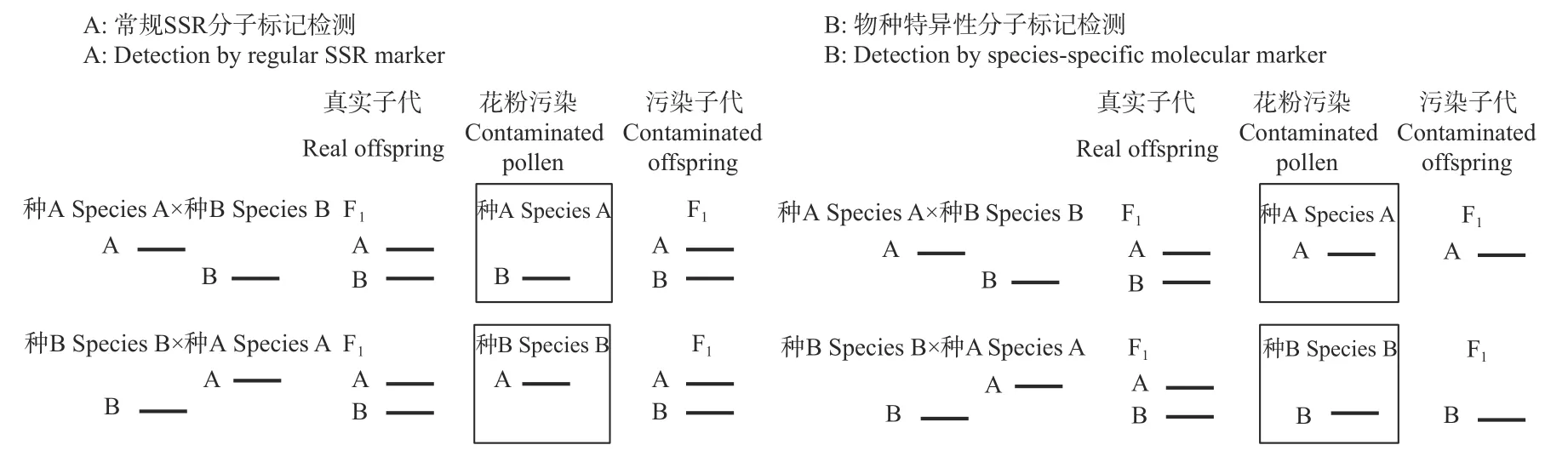

杂交是林木种质创新和品种改良的重要手段和方法之一。杨属胡杨派胡杨具有耐干旱贫瘠、耐盐碱等特性(Maet al., 2014),为了将耐盐碱、耐干旱基因聚合到其他速生杨树中,国内外学者进行了大量的派间杂交试验,结果表明胡杨和杨属其余4个派之间杂交不亲和(张金凤等, 2007; DiFazioet al., 2011)。近年来,杨树育种学家采用花粉蒙导、正己烷熏蒸柱头等措施,利用胡杨花粉分别和青杨派小叶杨、黑杨派美洲黑杨进行杂交,获得了派间杂交子代。但育苗时也发现,杂交子代一般会出现偏母本型、偏父本型和中间型,因此,派间杂交子代的真实性难以鉴定。分子标记技术为杨树远缘杂交子代的真实性鉴定提供了可能,如RAPD和AFLP等用于杨属不同派间杂交子代鉴定,提升远源杂交真实性(江锡兵等, 2013;张玉平等, 2015; 李晓宇等, 2019),但显性分子标记存在鉴定重复性差、操作复杂等缺陷。利用共显性SSR分子标记对以银腺杨为母本,不同个体毛白杨混合花粉杂交子代的真实性鉴定,采用15对SSR引物对F1代个体进行父本鉴定,鉴定率为84.1%;而对胡杨和美洲黑杨派间杂交子代的真实性鉴别时仅采用了1对SSR引物(彭儒胜等, 2013)。虽然获得的子代也为真实的派间杂交子代,但如果供体花粉在这个SSR位点和母本同种的雄株相同,就会出现鉴别错误(图6)。物种特异性引物是进行种间鉴别的理想标记,如张红莲等(2010)通过对鹅掌楸(Liriodendron tulipifera)和北美鹅掌楸(Liriodendron chinense)自然群体的筛选,开发出一对种特异性引物,为鹅掌楸、北美鹅掌楸种间杂交子代的真实性鉴定提供了一种快速、简便稳定的方法。戴晓港等(2021)基于美洲黑杨和小叶杨的重测序序列开发了2对美洲黑杨和小叶杨的种特异性引物,任意1对引物均可以用于黑杨派和青杨派种间杂交子代的真实性鉴别。本研究以杨属5个派别中的美洲黑杨、小叶杨、山杨、大叶杨和胡杨自然群体为材料,开发了2对杨属不同种的特异性引物,可以用于杨属5个不同派间杂交子代的鉴别,即使污染花粉来自母本同种个体,2对引物组合即可使鉴别的准确率达到100%(图6)。

图6 常规SSR标记和物种特异性分子标记检测种间杂交子代示意Fig. 6 Schematic diagram of conventional SSR and species-specific molecular marker for identification of interspecific hybrid offspring

物种特异性引物在种间杂交子代的真实性鉴别中具有鉴别准确率高、重复性好、稳定性高、操作简单等特点。但由于种间杂交子代鉴别的种特异性引物开发需要大量自然群体材料进行PCR扩增验证,如张红莲等(2010)在筛选鹅掌楸和北美鹅掌楸种特异性引物时,初步筛选的8对的引物要分别对2个树种各30个个体进行480个PCR扩增反应,最终筛选出1对种特异性引物。贾婕等(2014)在进行马尾松和湿地松种特异性引物开发时,需要采用初步筛选的15对引物对马尾松不同种源30个个体和湿地松不同种源31个个体单独扩增,共进行915个PCR扩增反应,然后采用聚丙烯酰胺凝胶电泳检测,也仅筛选到1对引物可以用于这2个种的种间杂交子代检测。本研究中初步筛选的19对引物用5个树种进行特异性检测时,如果按照上述研究方案需要进行2 850个PCR反应,但在进行种特异性引物筛选时,将同1个种自然群体个体的DNA进行等量混合,再采用引物对混合DNA进行扩增检测,仅进行了95个PCR扩增反应,筛选出4对在种内保守但在5个种间存在差异的引物,上述结果说明采用混合DNA筛选种特异性引物不但是可行的,同时还可以大大提高筛选效率。对混合DNA筛选获得的引物,最后再采用5个种各24个单独DNA对这4对引物进行验证,最终筛选出2对引物可以用于美洲黑杨、小叶杨、山杨、大叶杨和胡杨任意2个种间杂交子代的真实性鉴别。

4 结论

从美洲黑杨和小叶杨中种特异性的5 000对InDel引物中,筛选出341对在5个派的5个种之间通用的引物。从不同的染色体上共选取48对引物,最终筛选出2对引物在杨属派间5个种中存在长度差异而在派内保守。2对引物同时使用,可以用于美洲黑杨、小叶杨、山杨、大叶杨和胡杨任意2个种间杂交子代的真实性鉴别。