供需匹配视角下我国医疗资源耦合协调关系研究

杨泽华 丁 强 陈 曦 凡 进 董 霞

在卫生健康领域,尤其要推进供给侧结构性改革,实现医疗资源供需匹配达到动态平衡状态,保障医疗资源配置的稳定性、有效性、可及性和公平性,护佑人民群众的生命健康。但是,目前我国医疗资源配置仍未达到平衡状态,存在结构性失衡现象,主要表现为东中西部地区医疗资源分配不均;城乡间医疗资源存在较大差距;医疗资源供需双方间未建立起长效的沟通引导机制[1]。基于此,本文以供需匹配为导向,对我国东中西部地区的医疗资源配置的耦合协调关系进行深入研究,从供给端和需求端探析医疗资源配置中存在的问题,探究实现供需结构平衡的有效路径,为优化我国医疗资源配置、推动医疗资源均衡布局提供有益参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源

本文以31个省(自治区、直辖市)为研究对象,医疗资源供给和利用相关数据均来源于《2018中国卫生健康统计年鉴》《2019中国卫生健康统计年鉴》《2020中国卫生健康统计年鉴》《2021中国卫生健康统计年鉴》《2022中国卫生健康统计年鉴》,按照国家统计局的区域划分标准将其划分为东、中、西部3个区域[2]。

1.2 研究方法

本文使用耦合协调度模型对2017-2021年我国东中西部地区的医疗资源配置情况进行实证分析,探析我国区域医疗资源耦合协调关系及演变规律。

1.2.1 指标体系构建。本文基于供需匹配视角,探析我国东中西部地区医疗资源供给与服务利用之间的耦合协调关系,因此,构建科学、精准、系统的指标体系至关重要。在医疗资源供给方面,卫生设施、卫生人员和卫生经费3个维度常用于反映医疗资源的供给情况[3],其中卫生设施主要包括地区医疗机构数和床位数,卫生人员包括医师和护士人数,卫生经费主要指政府对医疗机构的财政拨款;在医疗服务利用方面,常从服务数量、服务效率和服务费用3个角度评价医疗资源的利用情况[4],其中服务数量主要包括门诊诊疗人数和住院人数,服务效率主要指病床使用率,服务费用包括门诊患者和住院患者医药费。因为各地区人口差异会对指标体系构成影响,本文各指标采用人均指标(每千人口数量)或比率形式表示(表1)。

表1 2017-2021年我国东中西部医疗资源供给与医疗服务需求评价指标体系及权重

1.2.2 指标权重确定。第一步,处理原始数据。因为本文确定的指标体系间单位量纲不一,指标间无法进行比较与分析,因此要对各指标进行无量纲化处理。同时为了避免数据无意义,要用极差法对数据进行处理,即增加一个略大于0的数,即0.001。其中正向指标适用于公式1,负向指标适用于公式2。

其中,i(i=1、2、3,……,m)表示地区,j(j=1、2、3,……,n)表示指标,Xij表示原始数据,Xmin表示j指标下最小值,Xmax表示j指标下最大值。

第二步,确定指标权重。指标权重的测算方法有主观赋权法和客观赋权法,本文为了保障研究严谨性和客观性,采用客观赋权法。本文使用熵权法确定指标体系权重,熵权法属于客观赋权法,具有可信度高以及简洁高效的特点。指标的数值离散程度越大,包含的信息量越大,表明该指标权重就越大;标数值离散程度越小,包含的信息量越小,表明该指标权重就越小[5]。因为本文研究2017-2021年医疗资源供需情况,因此,每年需单独计算。利用熵值法计算指标权重ωj,详见表1。

1.2.3 综合评价指数计算。基于上文对原始数据的标准化处理以及得出的权重,在此基础上计算出医疗资源供给和医疗服务利用的综合评价指数,详见公式3和公式4。Xi指的是第i个地区的医疗资源供给指数,Xi值越大表示医疗资源供给能力越强;Yi指的是第i个地区的医疗服务利用指数,Yi值越大表示医疗服务利用率越高。

1.2.4 耦合协调度测算。本文所测算的耦合协调度基于耦合协调度模型,用于比较两类系统之间的协调关系以及相互作用,呈现系统间的协调关系,国内部分学者用该模型探索医疗卫生资源配置相关问题[6-9]。本文基于供需匹配视角,运用耦合协调度模型测算出医疗资源配置的耦合协调度,最终判断医疗资源配置关系,计算公式详见公式5 ~7。

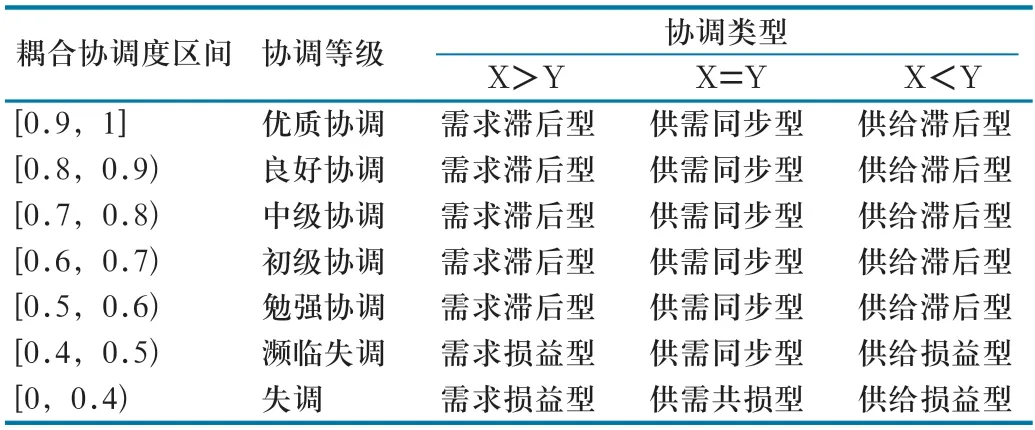

式中,Xi和Yi为上文计算的医疗资源供给指数和医疗服务利用指数;α和β为医疗资源供给和医疗服务需求的贡献系数之和为1,即α+β=1,在本文中认为供给和需求同样重要,因此α和β均为0.5;K为系统数量,本文以供需双方为两个系统,因为K=2;C为耦合度,T为医疗资源供给与医疗服务需求综合评价指数,D为耦合协调度,取值范围是[0,1],D值越高,系统间关联度越高,具体数值对应的耦合协调类型见表2。

表2 耦合协调度等级与类型判断标准

2 结果与分析

利用上文计算方法可得2017-2021年我国东中西部医疗资源供给与医疗服务需求耦合协调度以及协调类型,详见表3。其中,X值为医疗资源供给综合评价指数,Y值为医疗服务利用综合评价指数,D值为耦合协调度。

表3 2017-2021年我国东中西部地区医疗资源供给与医疗服务需求耦合协调分析

2.1 从总体特征分析

由表3可知,我国总体医疗资源供给综合评价指数从2017年的0.46升至2021年的0.52,呈稳步上升趋势,地区间存在较大差距;医疗服务利用综合评价指数略微有波动,相对稳定,但地区间差异较大;耦合协调度从2017年的0.67升至2021年的0.70,呈现递增趋势,医疗资源配置协调等级也从初级协调变为中级协调;2017-2021年年均X值都大于Y值,耦合协调类型都为需求滞后型。

进一步分析可得,2017-2021年我国总体的医疗服务利用水平未发生明显变化,医疗资源供给水平逐年上升,耦合协调度有一定程度的提升,由此可见,我国持续推动医疗资源扩充,增加医疗服务供给,但医疗资源配置耦合协调度未有显著提升,医疗资源需进一步有效合理配置。并且,2017-2021年我国医疗资源配置的耦合协调类型均为需求滞后型,医疗资源供需关系需进一步调节,也从侧面反映新时期我国居民的医疗资源需求更加复杂多样,医疗资源供给要及时调整以满足患者需求。

2.2 从区域特征分析

由表3可知,东部、中部、西部5年医疗资源配置耦合协调度增幅分别为-8.3%、10.2%、25.4%,其中东部地区医疗资源供给综合评价指数X值下降幅度大于医疗服务利用综合评价指数Y值下降幅度,导致耦合协调度下降,从良好协调降为中级协调;同时,东部地区协调类型均为供给滞后型,且耦合协调度均高于中部和西部地区。

分析可得,近3年来我国东部地区医疗资源耦合协调类型均为供给滞后型主要是因为东部地区较中部地区和西部地区人口基数大,医疗资源需求大,形成供不应求的局面[10];同时,东部地区3年来耦合协调度随着医疗服务供给指数X值下降而减少,究其原因一是受新冠疫情的冲击,医疗机构要将更多医疗资源投入到疫情防控工作中,这导致医疗资源供给呈下降趋势;二是优质医疗资源越发集中在城市圈,优质医疗资源未能下沉到农村地区;最后,东部地区耦合协调度均高于中部和西部地区,归根结底是因为东部地区对公共卫生投入较多,医疗资源较为丰富,并且优质医疗资源较中部和西部地区更为常见,可以满足日益增长的医疗服务需求[11]。

3 讨论

3.1 基于医疗资源供给角度:设计多元协同体系

虽然我国总体医疗资源供给大于需求,但部分地区存在供不应求和供大于求情况。各地区在继续提升医疗资源供给能力的同时,要从医疗资源供给均衡性和有效性出发,设计多元协同体系,引导政府和医疗机构的供给行为。第一,通过角色权责定位、利益分配协调、合作效应追踪、协作成果评估等协作方式形成医疗资源供给协同体系,从供给端共同助力优质医疗资源均衡布局。第二,要提高多方主体的医疗资源供给能力,加强多元主体融合,优化地区间的资源要素配置,将优质医疗资源下沉到医疗资源短缺地区,加强农村地区重点人群保障,最大程度保护人民生命安全和身体健康。

3.2 基于医疗服务需求角度:强化高效识别能力

我国各地区要实现医疗资源诊疗供需平衡,首先要精准识别患者的医疗服务需求,只有重视患者的医疗服务需求,才能使人民群众享受到公平、便捷的医疗服务。提高医疗服务需求高效识别能力要通过需求意向生成、需求内容捕获、需求信息转化和需求动态反馈等步骤,提高患者的价值感知,激发患者的主动性与积极性。同时,相关部门要深入基层开展调查研究,听取人民群众真实意愿,了解基层群众的医疗服务需求,寻找诊疗服务供给缺口,并以需求反馈作为后续决策依据。

3.3 基于供需双方角度:构建精准对接机制

虽然我国医疗服务供需耦合协调度逐年递增,但协调等级仍为中级协调,这也从侧面反映出我国供需双方存在信息差,未形成有效的信息沟通机制。因为医疗服务供需过程具有阶段性与长期性,这需要政府、社会、医疗机构等供方群体和人民群众等需方群体要构建精准对接机制,让有限的医疗资源配置到关键需求点,以促进医疗服务供需匹配。具体而言,要根据需求侧偏好和供给侧功能,在医疗服务功能、医疗服务保障和医疗服务信息等方面提升匹配水平,通过推动医疗服务长效优化,促进医疗卫生资源优化配置,最终实现供给医疗卫生服务侧和需求侧达到均衡状态,以满足人民群众多维度医疗服务消费期望。

3.4 基于政策制定角度:探索渐进决策路径

实现医疗资源配置耦合协调度提升关键在于政策调整,政策是医疗服务实现供需平衡的先决条件,是推动医疗服务从无序到有序的重要保障,针对医疗资源配置问题,我国已出台多项政策制度,但政策调整是一个循序渐进的过程,这需要国家相关部门与医疗机构共同探索构建出医疗服务渐进决策路径。首先,决策路径的实施要基于实际状况,要深入基层、深入临床、深入患者,充分了解供方和需方的真实情况,从经济价值、健康价值和社会价值多角度辨析决策调整的可行性和合理性。其次,决策路径的实施要遵循高质量发展要求,高质量发展是现阶段我国卫生健康事业发展的核心要义,只有坚持高质量发展道路才能保障决策路径的科学性与惠民性。

4 小结

如今,我国医疗资源配置耦合协调等级还未达到理想状态,东、中、西部地区间还存在较大差异,医疗资源的供给端和需求端没有高效契合,存在医疗资源配置不合理现象,导致部分患者未能及时有效享受到优质医疗资源。因此,探索构建医疗资源供需平衡路径,提高医疗资源配置匹配度,努力实现医疗资源的有效配置是推动优质医疗资源扩容下沉和均衡布局的关键所在,是供给侧结构性改革在卫生健康领域的重要实践,更是推动卫生健康事业高质量发展的持久动力。