基于数据挖掘探索任继然治疗温病用药规律及学术思想

沈金梦 李秋兰 黄 菲

(南京中医药大学附属苏州市中医医院,江苏苏州 215007)

扬州“然字门”内科中医术是江苏省第四批非物质文化遗产代表性项目,任继然(1895—1974)为“然字门”第十代传人,出身于中医世家。新中国成立初期,扬州疫病时有流行,许多外感温病严重危害人民健康,致死率较高,大量温病患者以接受中医治疗为主[1-2]。任继然在精研历代温热病各学派著作的基础上,汲取各家之长,取其法而不泥其方,创造出许多新方时方,治疗温热病疗效显著,遣方用药具有“简、便、廉、验”的特点。针对近年来我国温病发病率呈加速增长趋势的现状[3],本研究通过分析任继然弟子钟明然整理的《任氏医案》手稿中治疗外感温病之医案,使用数据挖掘技术总结其治疗温病的用药规律,并结合对医案及各种相关文献资料的学习,分析其治疗温病之学术思想,以期为现代临床辨治温病提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源 《任氏医案》手稿中温病相关医案。

1.2 规范化处理 中药名称规范:参照《中华人民共和国药典》[4],将中药别称、简化字、炮制方法及入药部位不同但功效相似的中药名称进行统一,如:蔻仁、白蔻仁、蔻米统一为白豆蔻,连乔统一为连翘,炒枳壳、摩枳壳、生枳壳统一为枳壳,研牛子、大力子统一为牛蒡子,等等。处方中出现的六一散、琥珀抱龙丸、紫雪丹等方剂名称在药物频次及关联规则中不做统计分析。

症状名称规范:参照《中医症状鉴别诊断学》[5]及《中医诊断学》[6],对手稿中症状(舌脉除外)表述含义相同或相似的词语进行统一,如:大便不通、大便未行、大便数解不下、腑秘、腑气不通等统一为便秘,气急、气粗、气不利统一为气短,便泻、大便续行、下利、自利统一为泄泻,等等。保留手稿中对舌脉象的描述词汇,不做规范化处理。

1.3 统计学方法 使用SPSS Modeler 18.0及SPSS Statistics 26对医案中涉及的舌脉象、病因、病位、用药进行频次频率统计,对症状及用药进行聚类分析,对药-药及症-药关联规则进行分析。

2 研究结果

2.1 病案统计 《任氏医案》手稿中记载治疗外感温病的医案共263则(258例,其中5例患者有详细复诊记录及处方调整,各计作2则医案),其中春温36则、风温29则、暑湿30则、伏暑84则、霍乱13则、痧证32则、痘16则、痢14则、疟9则。

2.2 舌脉象分析 共有222则温病医案涉及舌脉象的描述,其中春温33则、风温28则、暑湿24则、伏暑77则、痧证24则,另有痘、痢、霍乱、疟共36则,因单病种医案数较少故不做舌脉象分析。222则温病医案共包含舌脉象31种,列举春温、风温、暑湿、伏暑、痧证医案中出现频率大于10%的舌脉象见表1。分析可知,在不同温病中,苔黄均较为常见,符合温病辨证特点。春温、风温多见脉小数,暑湿、伏暑多见苔黏厚多垢,符合湿热类温病辨证特点。

表1 《任氏医案》不同温病舌脉象统计(频率>10%)

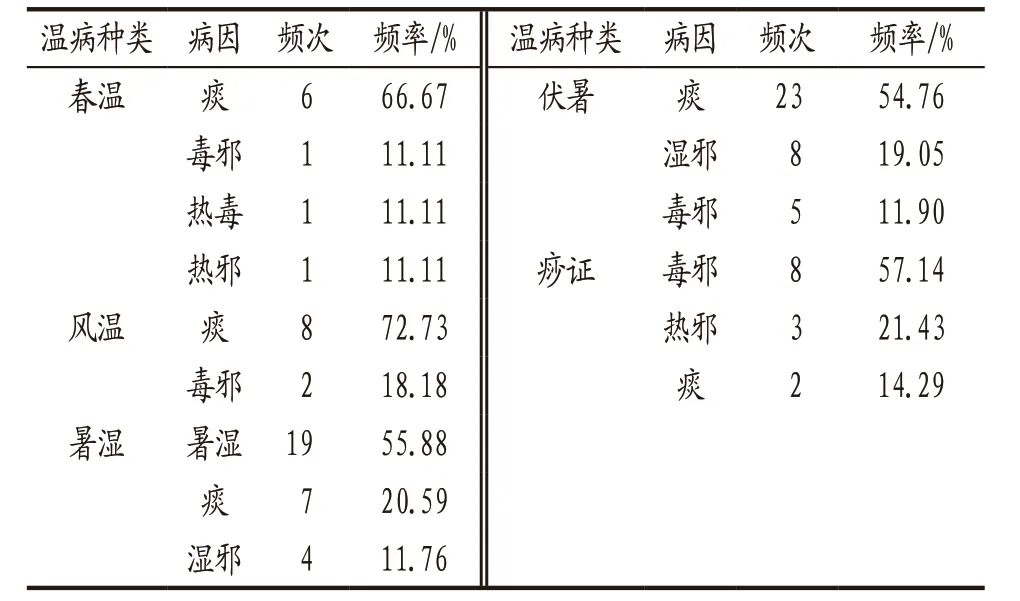

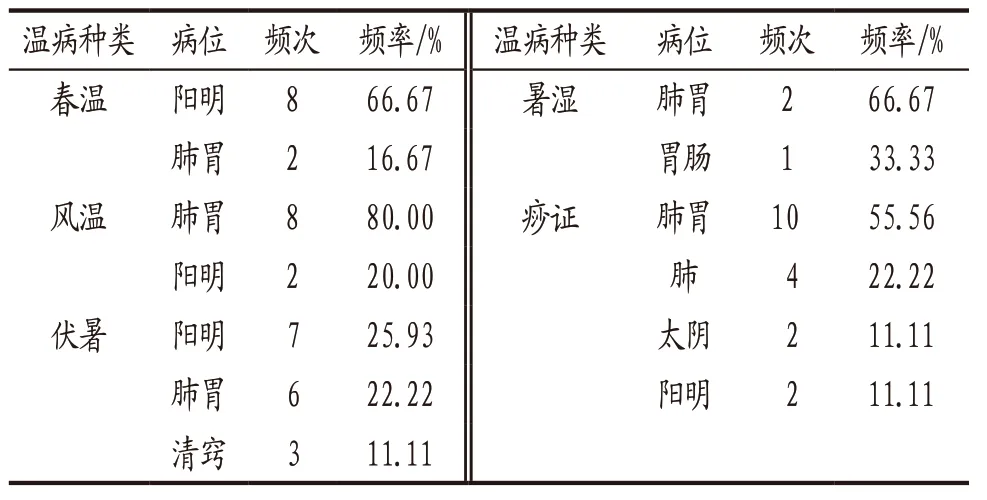

2.3 病因病位分析 共有137则温病医案涉及病因相关描述,其中春温9则、风温11则、暑湿34则、伏暑42则、痧证14则,另有痘、痢、霍乱、疟共27则,因单病种医案数较少故不做病因分析。137则温病医案共包含病因11种,列举春温、风温、暑湿、伏暑、痧证医案中出现频率大于10%的病因见表2。其中春温、风温病因以痰邪为主;暑湿、伏暑病因以感受暑邪、湿邪挟痰为主;痧证之病因初起为感受风热之邪,入里后以热毒为主,在肺可挟痰。共有80则温病医案涉及病位相关描述,其中春温12则、风温10则、暑湿3则、伏暑27则、痧证18则,另有痘、痢、霍乱、疟共10则,因单病种医案数较少故不做病位分析。80则温病医案共包含病位14种,列举春温、风温、暑湿、伏暑、痧证医案中出现频率大于10%的病位见表3。各类温病病位以在肺胃、阳明为多见,不同温病之病位也有侧重:春温发病急骤,多初起即见阳明热证,后期易出现肺胃阴伤,病势凶险者可出现营分证,并有上扰清窍之表现;暑湿初起病位在肺胃,然后可侵胃肠;伏暑根据感邪的不同病位复杂;痧证初起病位在肺卫,然后热毒入肺、入阳明或损及太阴。

表2 《任氏医案》不同温病病因统计(频率>10%)

表3 《任氏医案》不同温病病位统计(频率>10%)

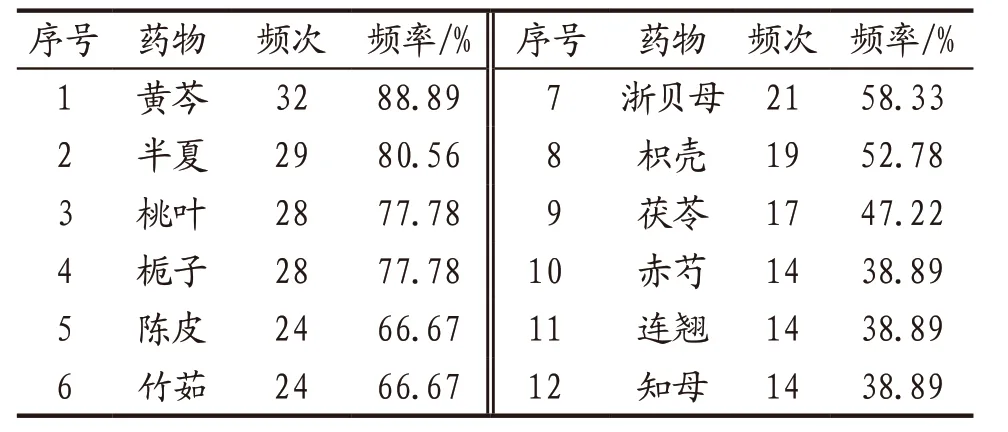

2.4 高频用药分析 263则温病病案处方共263首,涉及中药166种,使用频次总计3195次,其中黄芩、半夏、桃叶、栀子、陈皮、枳壳在各类温病中使用频次均较高。不同温病使用频率排名前10位(并列第10位均保留)的药物统计见表4至表12,频率(%)=(频次/该病种医案数)×100%。

表4 《任氏医案》36则春温医案高频用药统计(频率排名前10位)

表5 《任氏医案》29则风温医案高频用药统计(频率排名前10位)

表6 《任氏医案》30则暑湿医案高频用药统计(频率排名前10位)

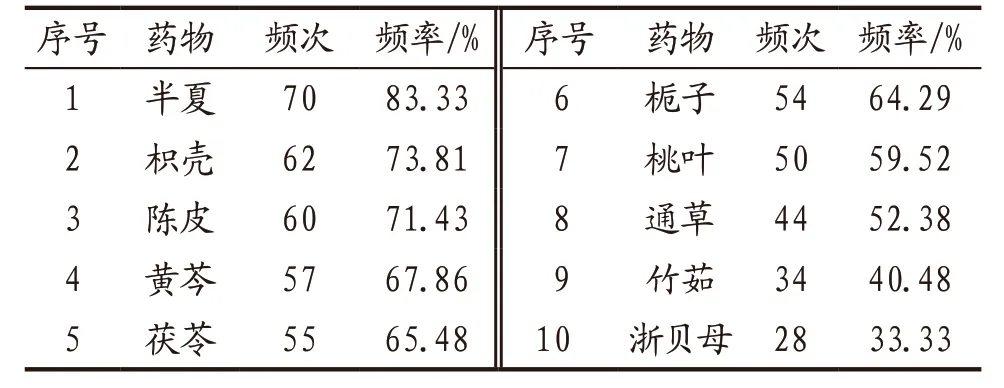

表7 《任氏医案》84则伏暑医案高频用药统计(频率排名前10位)

表8 《任氏医案》32则痧证医案高频用药统计(频率排名前10位)

表9 《任氏医案》16则痘医案高频用药统计(频率排名前10位)

表10 《任氏医案》14则痢医案高频用药统计(频率排名前10位)

表11 《任氏医案》13则霍乱医案高频用药统计(频率排名前10位)

表12 《任氏医案》9则疟医案高频用药统计(频率排名前10位)

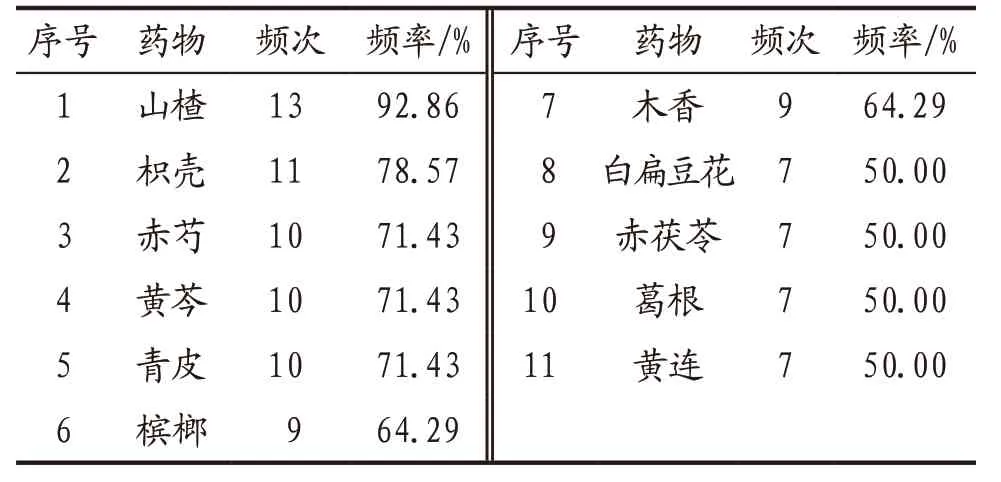

2.5 药物性味归经分析 对《任氏医案》手稿治疗温病166种中药(总使用频次3195次)的性味归经进行统计分析,发现任氏在治疗外感温病时多选用性寒、微寒、温、平,味苦、辛、甘之品,药物归经以肺、脾、胃、心经为主。见表13。

表13 《任氏医案》治疗温病药物性味归经统计

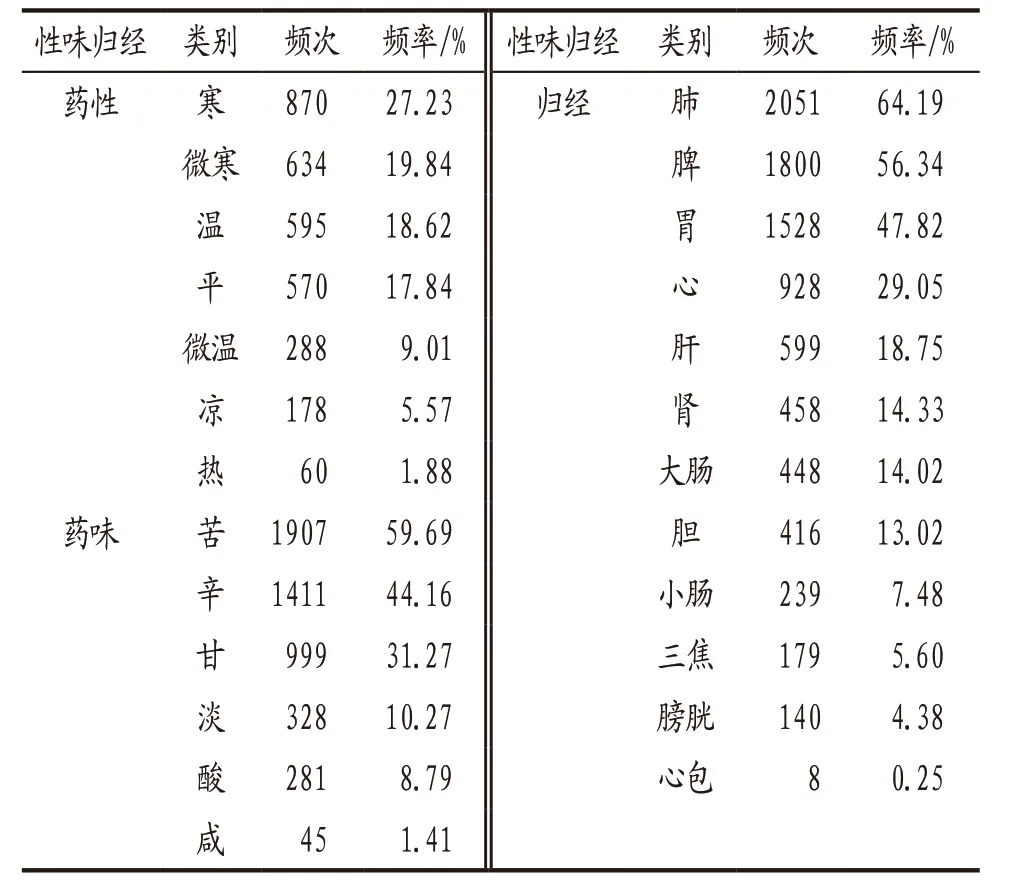

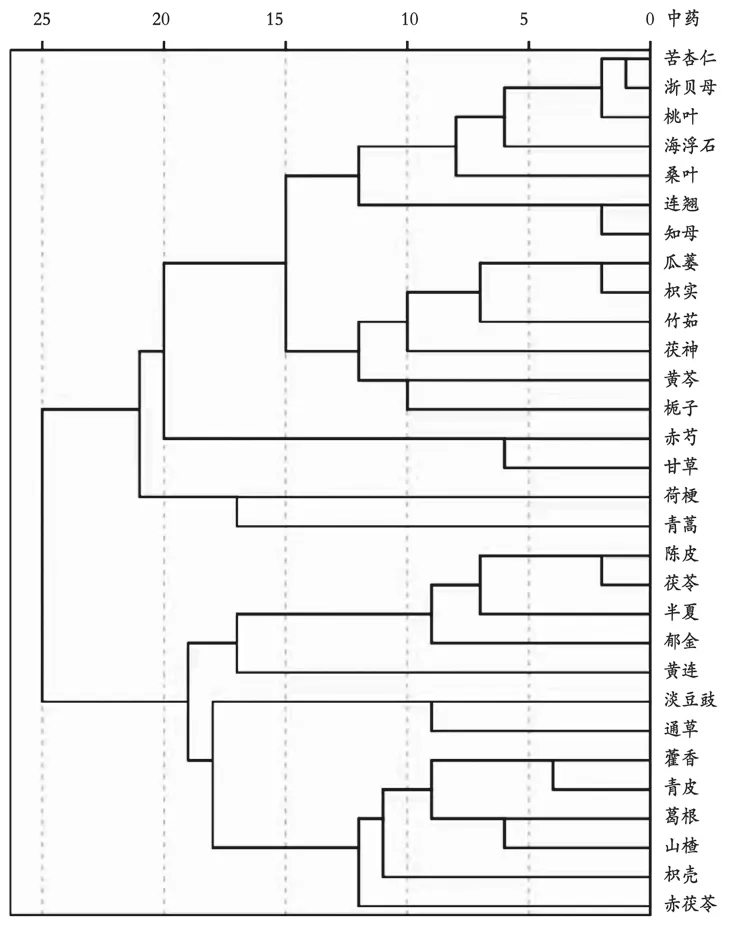

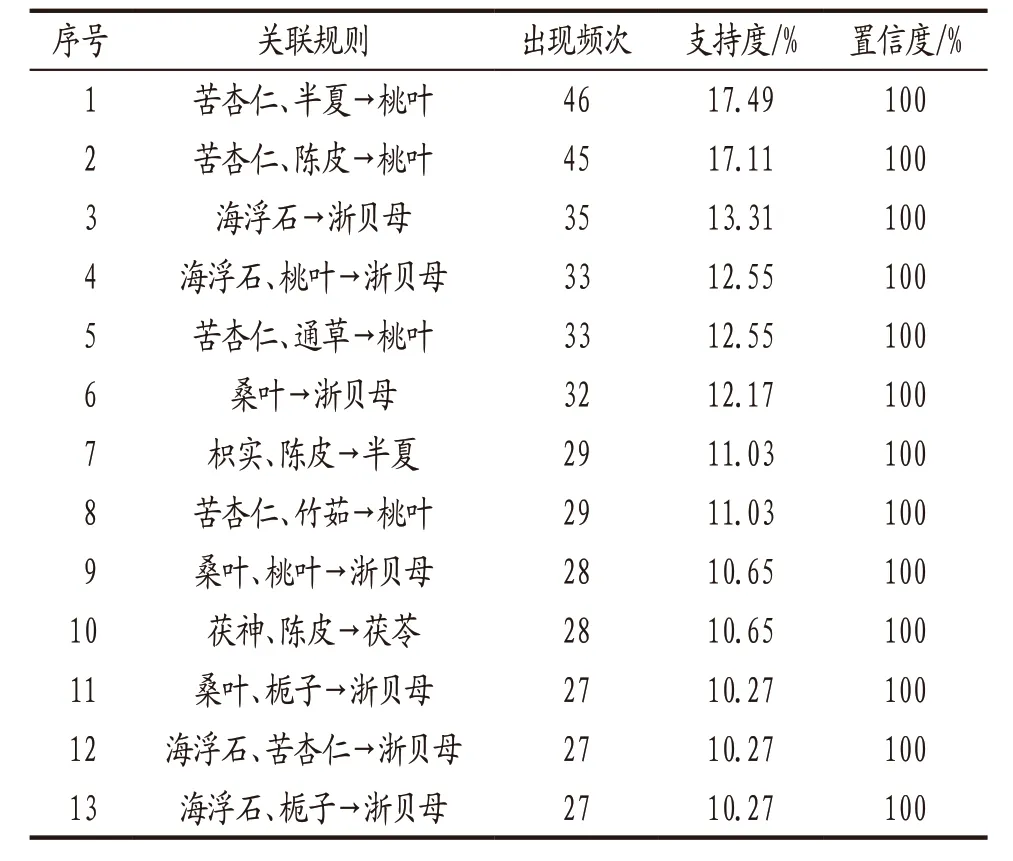

2.6 药-药关联规则分析 对166 种中药中使用频次≥30 次的高频药物使用SPSS Modeler 18.0 进行复杂网络分析,设置最大链接数为80,少于10则丢弃,弱链接≤15,强链接≥35,得到的关联网络导入Cytoscape 3.9.1 进行共现网络图绘制,节点越大表示该中药使用的频次越高,线条越粗表示中药之间的共现强度越高,如图1 所示。对药物进行Apriori简单关联规则分析,设置置信度=100,支持度≥10,最大前项数2,得到的简单关联规则见表14。使用SPSS Statistics 26 对药物进行系统聚类分析,设置聚类方法为组间联接,设置测量区间为皮尔逊相关性,得到谱系图,见图2。综合以上中药关联规则分析,得出药物组合共4 组,分别为:(1)苦杏仁、浙贝母、桃叶、海浮石、桑叶、连翘、知母;(2)瓜蒌、枳实、竹茹、茯神、黄芩、栀子;(3)陈皮、茯苓、郁金、半夏、黄连;(4)葛根、山楂、藿香、青皮、枳壳、赤茯苓。

图1 《任氏医案》治疗温病高频中药关联网络(使用频次≥30次)

图2 《任氏医案》治疗温病高频中药系统聚类谱系图(使用频次≥30次)

表14 《任氏医案》治疗温病高频中药简单关联规则(置信度=100)

2.7 症-药关联规则分析 对医案中的症状及中药进行Apriori简单关联规则分析,设置置信度≥90,支持度≥10,最大前项数2,得到的症-药简单关联规则,其中置信度≥90的关联规则如表15所示。

表15 症-药简单关联规则(置信度≥90)

3 用药规律总结及学术思想分析

根据上述统计结果,并结合课题组对《任氏医案》等相关资料的研究,将任继然治疗温病的用药特色与学术思想分析如下。

3.1 治疗温热类及湿热类温病的用药特色 任氏在治疗春温、风温、痧证时,均用黄芩、栀子、桃叶清热解毒。其中春温温邪易直入气分、营分,多加知母、赤芍、连翘清气凉营;风温温邪在肺,多加浙贝母、半夏、苦杏仁、瓜蒌、竹茹、海浮石清化痰热;痧证初起在肺卫,而后热毒入里,故任氏用桑叶、金银花、连翘疏风清热,痧入于肺则加浙贝母、苦杏仁、桔梗化痰止咳,入阳明则予桃叶、赤芍、栀子清热解毒,损及太阴多用枳壳、甘草健脾理气。在治疗暑湿、伏暑、霍乱时,除了用黄芩、桃叶、栀子清热解毒外,均用半夏、枳壳、藿香、青皮、陈皮理气和胃化湿,茯苓、通草利湿。其中暑湿加荷梗清暑;伏暑、痧证加苦杏仁、浙贝母、桔梗化痰宣肺;痢、霍乱见肠道症状,加黄芩、黄连,在肠加槟榔、木香,在胃加干姜、吴茱萸。

3.2 擅长运用桃叶治疗温病 高频用药结果显示,任氏常用桃叶治疗外感温病所致的咳嗽、身热、苔黄、便秘。桃叶,味苦、辛,性平,归脾、肾二经[7]。桃叶作为药用始载于《名医别录》。对于桃叶功效的描述,《本草纲目》有云:“疗伤寒,时气,肢体游移性酸痛,治头风,通大小便,止霍乱腹痛。”[8]《本草图经》有桃叶汤熏身治疗瘟疫的记载,桃叶“多用作汤导药……张文仲治天行,有支太医桃叶汤熏身法:水一石煮桃叶,取七斗,以为铺席,自围衣被盖上,安桃汤于床箦下,乘热自熏,停少时当雨汗,汗遍,去汤待歇,速粉之,并灸大椎。”[9]《外台秘要方》《备急千金要方》中也有用桃叶治疗伤寒、小儿时气病等外感疾病的详细记载,并多以外用为主[10];在现代临床应用中,鲜桃叶水煎服治疗间日疟有显著疗效[11]。桃叶方便易得,任氏广泛用之于温病的治疗,体现其对中药“简、便、廉、验”的追求。现代文献对于桃叶的化学成分及药理研究甚少,临床应用也十分少见,未来具有进一步研究的意义。

3.3 温邪初起,治以运中化滞,拒邪内传 温为阳邪,性最炎上,外感温病由于邪气干扰或脾胃素虚,得病后即食欲不振、胸脘痞闷。对此任氏常在解肌宣表剂中加入枳壳、陈皮、半夏、山楂之属以消食导滞,使脾胃运化、转输功能自如,可拒邪内传而痊愈。

3.4 邪陷胸膈,治以化痰和中,拒邪深陷 温病失治,邪热内传,陷于胸膈,致脘痞、内烦、呕恶等症。对此任氏常于清解发越剂中加黄连、干姜等苦降辛通之品以安胃气,加瓜蒌、枳实、竹茹以导痰和中,使痰热得化、脾胃安和,则可拒邪进一步内传深陷。

3.5 湿热缠绵,治以苦燥芳化,醒脾助运 温病湿重于热或脾胃内湿素重,温邪与内湿互结蕴蒸,出现热势缠绵、发热不为汗解、胸脘痞闷、腹胀便溏、渴不多饮等症状,苔色黏腻,脉息缓滑。对此任氏常在清解剂中伍苍术、厚朴等苦燥之品以燥脾胃之湿,伍藿香、佩兰、白豆蔻、枳实等芳化之属以醒脾助运,使胃气得苏。

3.6 热积互结,治以通腑泄邪,釜底抽薪 温病传里,热邪与阳明积滞互结,出现热势鸱张、渴饮便秘腹膨、苔黄而干、脉息细数。若腑气不畅、大便闭结,则邪热内壅,灼伤阴液,病必加重。对此任氏视病性轻重,于清化剂中加用浙贝母、瓜蒌、枳壳、郁金、大黄等通便泄邪、化滞通腑之品以釜底抽薪,如燥屎内结,则加入增液汤以增水行舟,使腑气通、大便畅则邪有出路,病必减轻。

3.7 热入营血,治以清营救阴,力挽狂澜 若温病见身灼热,夜热甚,口干但欲漱水不欲咽,甚或神昏谵语、舌红绛少苔或舌赤起点刺、齿燥而不泽,均为邪热化燥伤阴,传入营血之象。任氏常于此类危急之时选用生地黄、玄参、牡丹皮等滋阴凉血之品清营救阴以力挽狂澜,转危为安。

3.8 温病初愈,治以健中生津,以善其后 温病后期,邪去八九,正气已伤。温病初愈,津液及中州之气为之大伤,脾胃运化功能未复,致形体消瘦枯槁不泽,正气虚羸,动即汗出,口淡不和,不知索食,舌红,脉沉细而数。病情虽有转机,但津伤难复,不可安而忘危。对此任氏常用陈皮、枳壳、山楂、谷麦芽、鸡内金之属调补脾胃,麦冬、北沙参、石斛、花粉之品养阴生津,使运化功能得以恢复,气血得以资生。

此外,温为阳邪,最易化燥伤津。在对《任氏医案》的整理过程中,笔者发现任氏治温病善选鲜地黄、鲜石斛、鲜桃叶、鲜芦根、鲜荷叶等鲜品入药,清热而保津,化湿而透邪,扶正不碍邪,祛邪不伤正,所谓“存得一分津液,便有一分生机”。

4 结语

“然字门”内科中医术肇始于17世纪中叶任氏家族,任氏家族世代行医,延绵至今已十三代。“然字门”内科中医术经门人弟子总结整理,形成多部医著。《任氏医案》是研究扬州“然字门”学术思想的珍贵资料,结合现代化手段进行分析学习,对于寻觅一个具有深远影响医学世家的治学津梁并启迪后学有着重要意义。“然字门”医家不仅对治疗温病与时病造诣深厚,更擅长灵活运用温病理论于内科疾病诊疗,在未来的研究中,课题组拟对“然字门”医家治疗内科杂病的医案进行系统整理分析,以期为临床诊治提供有任氏特色的中医方案。