国内外量感研究评析与启示

江 漂,张维忠

(浙江师范大学 教育学院,浙江 金华 321004)

0 引 言

2022年4月,教育部新颁布《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课标2022》).其内容的显著变化是增添了一个称为量感的核心素养表现[1],并进一步指出量感有助于养成用定量的方法认识和解决现实问题的习惯,是形成抽象能力和数学应用意识的经验基础[2].这表明,量感已成为义务教育阶段数学课程的重要内容.新增加量感,不仅是因为量感能够在具体课程内容的测量与核心素养的主要表现之间建立起联系,而且更重要的是其已成为培育核心素养的一个重要载体[3].因此,深入开展数学量感的研究,既对推动课程改革的落实和促进学生核心素养的培育具有重要的意义,也是当下数学教育亟须关注和解决的迫切任务.本文从量感的内涵、量感的要素、量感的测评3个方面,对国内外量感研究进行梳理与分析,并对我国的量感研究提出建议.

1 量感的内涵

1.1 量感的起源

在原始社会,数是对数量的抽象,数量是度量的结果[4].唐纳德(M.Donald)曾指出:早期人类是完全依靠生理来记忆的,现代人类则是利用大量的数字和符号来存储和检索文化知识的[5].这种将数字的语言表征程度与文化背景联系的观点在某种程度上印证了沃尔夫假说.然而,戈登(P.Gordon)的研究否定了该假说,表明巴西亚马逊人即使没有发达的语言和精确的数字系统,也能准确区分量且熟练运用[6].这种能力与量感有关,但量感的产生、发展与语言精熟度的关联并不明显,说明数感是从量感中独立发展出来的.因为日常的语言交流不需要“大”的数字,主要是对“大”的量进行交流,且需要特定的形式进行表达.例如,加拿大土著在判断土豆作为食物是否充足时,不是通过土豆个数,而是通过土豆的量(如体积,因为每个土豆的体积差异明显)进行判断的.结合加拿大土著和其他部落的数量文化可以看出,量感更倾向于空间,而不是数字.但这并不表示量感与数字无关,而是更突出人们在日常生活中侧重从感官上对物体进行直接判断.文化与经验的差异会导致人们区分量的能力有所不同.在缺乏计数能力的背景下,具备较好量感的群体比具备计算能力的群体在判断数量的能力方面更出色.

量感和数感的本质都是数的表达.通过分析数感的概念发现,已有的对数感概念的界定包含了对部分量感定义的论述.卡朋特(Carpanter)在分析美国教育进展评估(NAEP)时,认为在估算领域表现较好的学生具备一种数量(用数字表示量)的直觉,这种数量的直觉被定义为数感[7].从这个定义可以看出,对数量的一种直觉判断来源于对量的感知.此外,林恩(Lynn)[8]在其著作《站在巨人的肩膀上》中指出,“Quantity”不仅包含数字(numbers或number),还包含符号感觉、数字感觉、测量、建模等一系列内容.其还提出,任何涉及数的应用问题都包含在以下3种类型中:测量(measure)、排序(ordering)、编码(coding).虽然他没有明确地提出量感,但数量(Quantity)明显包含了数与量.关于量的思想也一直渗透在数学其他领域[9].尤西斯金(Usiskin)和贝尔(Bell)对数的基本应用进行了具体分析,认为单个数具有6种不同用途,其中一种是连续量(时间、长度、质量)的测量值[10],这实质指向对量的表达.21世纪初,我国研究者对数感进行表述时就包含了对量感的表达,如数感表现为一种对量与数的直观能力[11].数感中数的估算和数的问题解决指向的是对数量的估算和问题解决.这些表明,数感的含义包括数量和数量关系,数感是对数量的敏感及鉴别能力.

从以上研究可以看出,数感和量感没有被十分明显地划分,研究者将两者涵盖在“数量感”中予以表述.数量感是指快速理解、估计和产生数量,并对数量进行表征,以及理解数量间关系的能力.去情境化分化为数感,其强调抽象后的数值部分;加情境分化为量感,其强调具体化的物理意义[12].

1.2 量感的内涵

关于量感的概念并没有形成统一的界定,研究者从不同视角对量感的定义进行了探讨.第一种倾向于量感是一种本能说,其代表人物是瓦格纳(Wagner).他认为量感(quantity sense)是一种对多少、大小、数量和量级的感觉和意识,生物体起初源自自发地对小数量的感知,通过后天的特定学习得以发展,且其他物种也具备这种本能[13].瓦格纳通过对量感的定义,试图区分人们的量感和相对模糊的数感,并强调日渐被教育忽略的量感能力,以期将数感与量感的发展相结合,从而提高解决问题的能力.按照瓦格纳的观点,感数(subtizing)属于早期量感的一种表现,是对小数快速而准确的识别能力[14],源于拉丁语“立即看到多少”,即一瞬间就能感知群体的数量.第二种倾向于行为取向,其认为量感是学生在实际情境中主动、自觉地理解和运用“量”的态度和意识[15],是一种不使用测量工具对某个量的大小进行推断,或推断用某个计量单位表示的量与哪个实际物体的大小、长短、轻重相吻合的一种感觉.第三种是能力说.“量感”是对“量”的感悟和直觉,类似于“质感”“空间感”“方向感”等词语,用来描述个体对事物某些属性的直观感知能力,是数学素养的表现之一.精准的“定量刻画”是“量感”素养的关键能力[16].量感是人们在现实生活中的一种重要能力,有助于培养学生的估测能力,精简数学检验的时间,强化数学运用的意识.这种观点从数学的视角出发,通过数量关系和图形关系抽象出数学能力.第四种是将量感从数感中剥离.该观点基于数并不是存在的物质,而是从真实世界中引出的抽象物的视角,对数感和量感的概念进行了定义.数感反映的是人对数的抽象性、数与数之间的关系的感悟,以及结合数之间的关系来理解或解决相关数学运算问题的感受状态和感悟水平.量感反映的是人对数量的直观感知及其对数量之间的关系和数量度量过程的体验,以及由此而产生的解决实际问题的认识水平和感悟状态[17].第五种是各国数学课程标准基于测量的视角对量感进行定义.美国数学课程标准(NCTM)指出,测量能力通常被描述为将数值分配给对象或事件属性的能力.加拿大将测量隶属于空间感(Spatial Sense),其主要是指比较、估计和确定各种情境中的测量.英国小学数学课程标准认为,测量主要培养学生通过使用一系列度量来描述和比较不同的量(长度、面积、时间等).我国《课标2022》明确提出了量感的概念与具体表现,认为量感主要是指对事物的可测量属性及大小关系的直观感知.上述不同的定义从量感的外显行为表现、量感的心理认知活动过程和能力发展的视角,对量感的内涵作出了解释和研究.

2 量感的要素

量感是由多种要素构成的一个整体,具有不同的表现.针对量感的组成要素,研究者提出了不同的观点.周国蓉将量感的构成要素分为量的推断和量的区分.其中,量的推断是不使用测量工具对某个量的大小进行推断,量的区分是从诸多单位表示的量中选出与某个实际物体相吻合的量[18].刘加霞从类别的角度将小学阶段的量感分为常见量、几何量和导出量,认为小学阶段量感的结构以计量单位为核心,由“判断属性”和“获知量的大小”组成.计量单位可分为自选单位、标准单位和扩充单位,并由此形成一个单位体系.获取量的大小有4种方法,分别为数计数单位、用测量工具测、用公式计算和将不规则物体转为规则物体[19].该观点主要从大小和属性两个维度对量感的要素进行分析.

有研究者对量感的要素进行了更为细致地划分,认为量感的要素可分为量的感性体验、量的理性感知、量的测量判断、量的合理辨析、量的单位转换和量的计算应用6个部分[20].量的感性体验是通过自身经验定性解决量感问题.量的理性感知是通过数量感在不同物理意义的迁移,从而理性感知和表达目标的大小.量的测量判断是根据量的物理含义采取合理的工具进行测量与估测,并分析其误差.量的合理辨析是厘清不同维度物理量的联系与区别.量的单位转换是根据现实进行单位换算.量的计算应用是借助简单的估算和心算扩充学生的估测范围.也有研究者提出,量感是由量的比较、量的运算和量的估计组成的[21].其中,量的比较包含直接比较、利用中间物间接比较、通过测量工具比较;量的运算包括单位换算、不同单位之间的四则运算、解决包含数量的问题.量的估计是选择合适的单位对物体的某个属性进行推断估计.由此可以看出,以上对量感要素构成的研究是基于学生量感的发展进程的,具有一定的层次性和进阶性.

亦有研究从量感的发展过程角度来思考量感的构成成分.如量感是由具有统一的度量单位意识、建立单位量的表象、借助单位量进行测量和估测,以及应用度量单位灵活解决问题4个部分组成的[22].量感包括具有度量的意识、建立度量单位模型和估测.具有度量意识是在不使用测量工具的情况下能对某个量的大小进行推断,并选择合适的“数+单位”表示.建立度量单位模型是明确同一度量不同单位的比例关系,能正确区分、灵活选择.善于估测是能合理运用估测策略解决测量中的实际问题.

综上所述,尽管不同研究者得出的量感组成要素不同,但都从量感的内涵和性质出发,内容基本涉及感知、单位换算、估计等.因此,以上要素可作为量感的主要成分,也可作为量感测评的关键突破口.

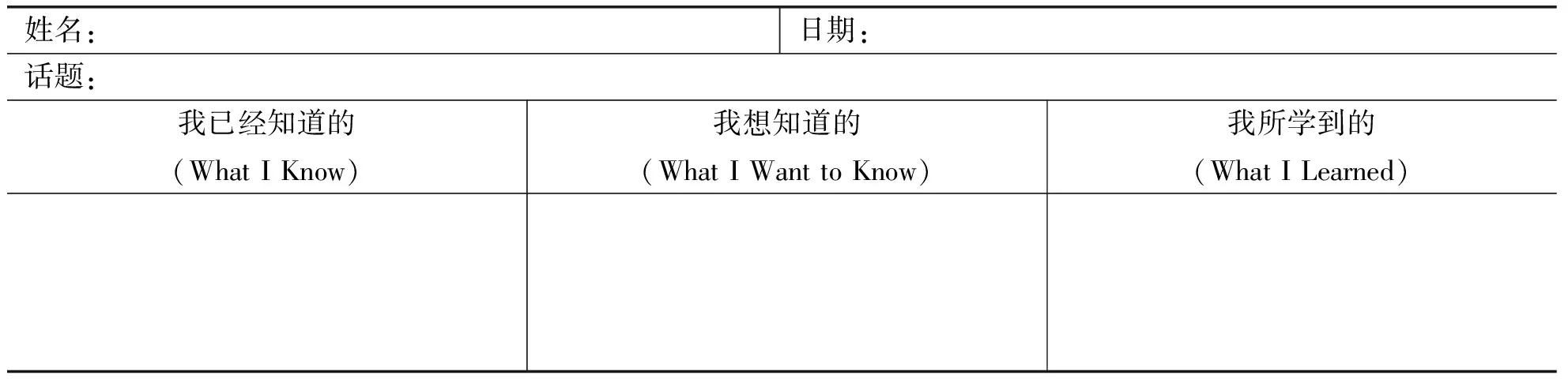

3 量感的测评

目前,对量感的测评一般是依托国际大规模数学测评项目.譬如,国际数学与科学趋势研究(TIMSS)是国际大型学生学业测评的项目之一[23].在TIMSS 2007数学测评前,小学和初中阶段对量感的测评是单独以“测量”为一个内容领域.自TIMSS 2007后,对测量的评价则与几何领域相结合,形成“几何与测量”.但TIMSS对测量的评价是从3个认知水平展开的,并没有提供专门针对量感本身的评价维度.国外研究者发现,学生在大规模的数学素养测评中的量感成绩并不理想,因此萌发出只针对量感的评价研究.洛贝梅尔(Lobemeier)提出从排序(ordering)、估计(estimate)、分割(partitioning)和操作(operation)4个维度对量感进行评价.其中,排序(ordering)是对比较温度和时间跨度等的测量,并按非系统进行排列;估计是在不使用测量工具的情况下大致确定物体的重量和长度;分割是了解面积、体积和重量的构成,并使用相关的知识确定数值;操作是使用测量值进行多步计算.

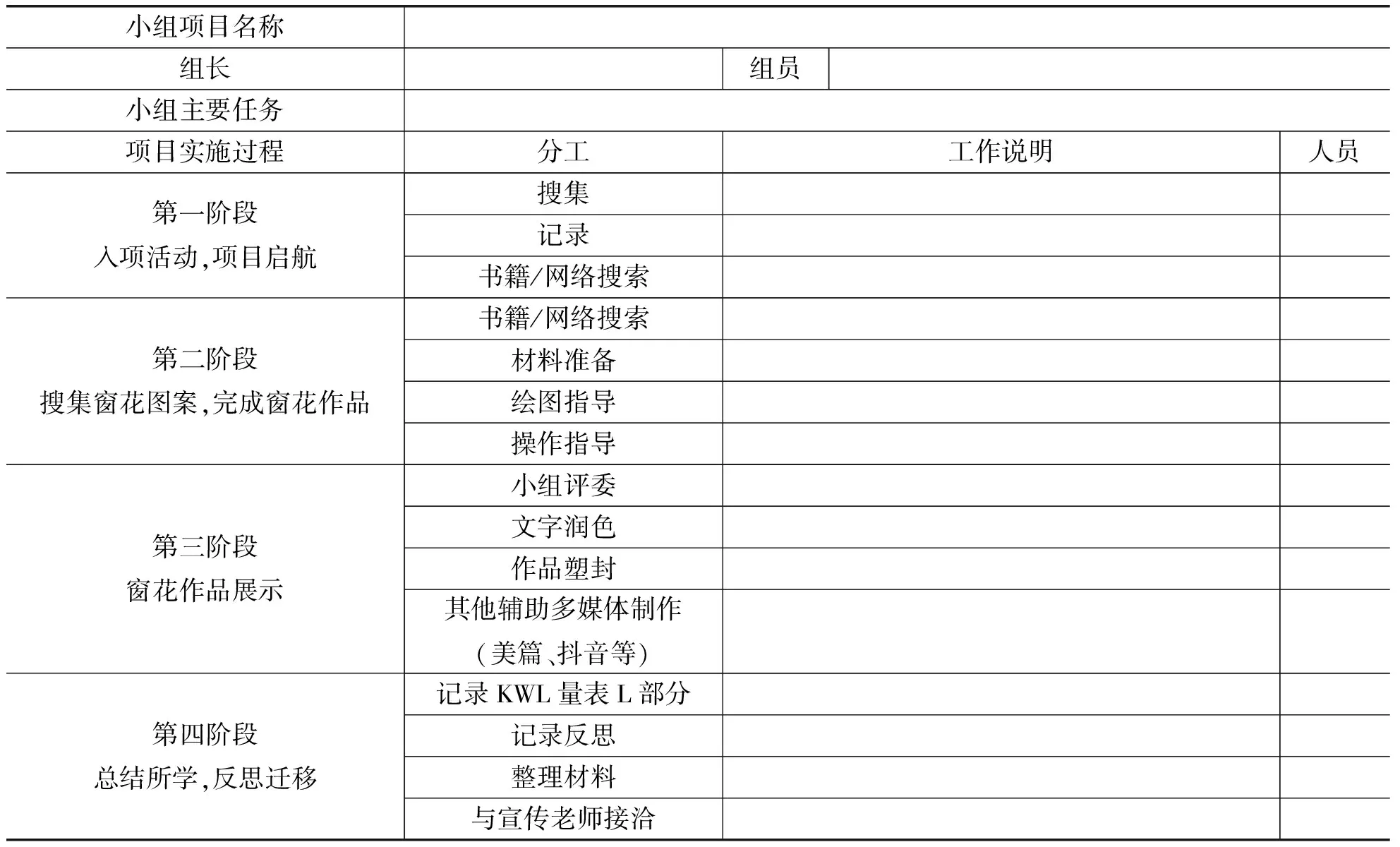

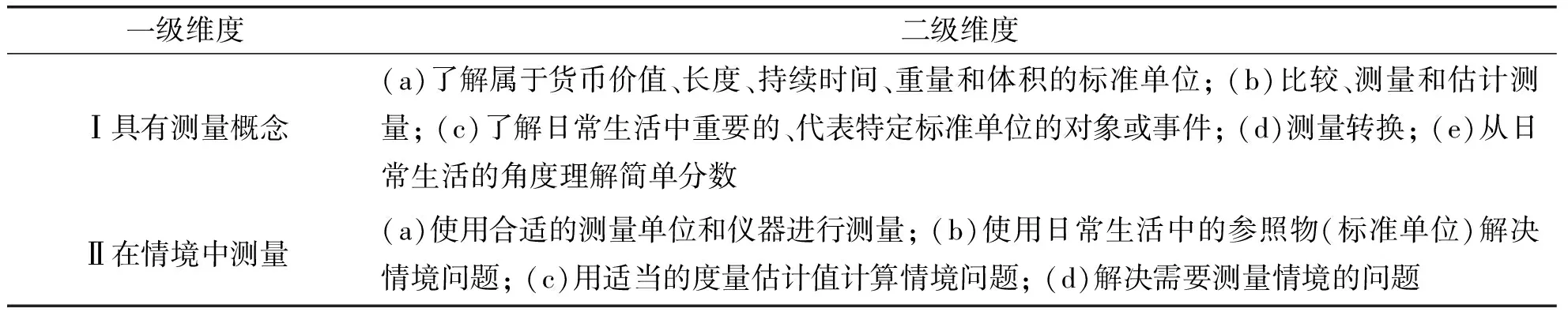

洛贝梅尔提出的4个维度较为清晰,但没有将4个维度进行细化与分类,这会造成测评者在实际操作时相对困难.因此,德国小学数学课程标准(KMK)测评组织在制定测评框架时,对教师进行了广泛的调查和征求意见,并让教师参与测评任务的开发,以使测评者更加容易理解测评维度,也便于后期测评工作的顺利开展.德国测评组织认为,量感评价维度是由“具有测量概念”和“在情境中测量”两大部分构成的,并在此基础上对两大评价维度进行了细化与描述.“具有测量概念”维度包括5个评价指标,“在情境中测量”维度包括4个评价指标,具体见表1.

表1 小组分工表

表1 弧度制长度与圆心角的关系

表1 KMK标准中的量感测评

贾斯明(Jasmin )认为,KMK的测评框架在某种程度上能够测评出学生对量感相关基本事实和程序的理解、对量感概念和关系的理解,以及在情境中应用测量的能力,但测评框架的子维度存在重叠.例如:“具有测量概念”的子维度“I(a)了解属于货币价值、长度、持续时间、重量和体积的标准单位”与子维度“I(c)了解日常生活中重要的、代表特定标准单位的对象或事件”存在重叠.因为“I(a)要求了解体重和千克的项目”与“I(c)要求理解10千克的物体”并没有本质的区别.I(e)与测评维度II也存在部分重叠.这将导致无法真正测评素养的不同表现.贾斯明认为,概念性知识和程序性知识十分适合数学领域的测量,于是从概念性知识和程序性知识角度,并基于一系列大规模实证调查研究,提出了新的量感测评框架.该框架的一级维度包括工具性知识(Instrumental knowledge)和测量感(Measurement sense)两种类型.工具性知识主要指可用的直接或独立的测量知识和程序,可进一步划分为时间相关的任务和其它属性的任务.测量感主要指具备日常生活中有关测量和测量单位的知识,能够在情境中应用各种测量知识,包括知识和问题解决两个子维度.每个子维度的具体指标见表2.

表2 KWL表

表2 量感的测评分析框架

从测评框架可知,贾斯明的量感测评框架从知识掌握到问题解决清晰地呈现了各个维度,十分注重在情境中解决问题的能力,也解决了已有框架存在的弊端,但忽略了估计测量在培养学生量感中的价值.估计测量是指在不借助测量工具的情况下进行测量的过程,该过程是一个心理过程[24].估计作为重要的数学活动之一,已成为测评量感水平的重要指标.

以上测评项目,在根据测评框架编制对应的测评任务时,关注到了对量感的测评应注重创设真实问题的情境,而不只是单纯文字的表述.例如:米拉从骆驼经过斑马再走到熊,要走多远?并给出4个选项:75 km、800 m、850 m、9 m.这个测试任务的目的是测评学生在真实情境中解决问题的能力.创设的情境是学生周末去动物园游玩,并附上一张动物园地图,地图中对参观每个动物的路线都进行了标记,距离有些用m作为单位,有些用km作为单位,在解决此问题时需要对单位进行换算.该测评任务中的动物园地图情境来源于学生日常生活中的真实情境.真实问题情境的创设会将对知识能力的考查转变为对学生运用数学知识解决现实情境问题的素养测评.

4 对量感研究的启示

4.1 量感概念的厘清

目前对量感的概念界定是基于不同研究视角的.然而,厘清量感的概念首先需理解何为“量”.达维多夫(V.Davydon)认为,“量”是已经建立比较标准的元素的任何集合[25].这个量的定义有助于儿童最初对“量”的操作,因为其涉及一组元素及比较其中任何两个元素的标准.中小学数学课程涉及的“量”主要描述可测物体的某种物理属性,其包括离散量和连续量[26].离散的量是以数数为基础的,连续的量需要设定测量单位才能进行量化.皮亚杰(J.Piaget)和塞姆尼斯卡(Szeminska)提出了总量(gross quantity)、内包量(intensive quantity)和外延量(extensive quantity).这3种类型的量可被解释为离散量和连续量.皮亚杰提出的3种类型的量与达维多夫提出的量的一般概念是一致的,但皮亚杰的3种类型的量的特点在于必须在一个物体中引入单位.

斯泰夫(Steffe)从心理学角度提出了产生数量(quantity)的心理操作,认为分割(segmenting)和单位化(unitizing)的操作是产生测量“量”概念的基础.产生可测量“量”的基本操作与产生可计数“量”的操作不存在区别,因此计数是一种特殊的测量形式[27].汤普森(Thompson)认为,量化是数学思维的源泉,是将对象及其属性概念化的过程,因此属性需有一个度量单位,且属性的度量与其单位成比例关系,并强调量化并非是将数值赋予量的过程,也不是一个直接或间接测量的过程[28].

基于以上观点,本文认为对量感的定义需要突出量化的过程,尤其是量化物体和现象属性的过程,注重思维的培养.由此提出,量感的概念是对事物的大小、多少、量级等可测量属性,以及大小关系的感知、理解与运用的综合判断,这种属性往往都具有计量单位.这种判断体现了对事物进行量化的能力,不同的量化程度也体现了学生量感的能力水平.

4.2 量感要素结构的重构

本文在整合已有研究的基础上,认为量感是由量的感知、量的换算、量的估计和量的推理4种要素组成的,并构建了由这4种要素组成的四面体形状的结构模型,称之为四面体量感结构模型,见图1.量的感知、量的换算和量的估计3种成分位于四面体的底面,构成量感的基础.量的推理是对量的感知、换算、估计的综合应用,三者融为一体.量的感知是对量的属性及大小的一种直觉认知,这种直觉认知是对量的属性和大小的一种快速判断,包括了解量的含义、感知度量单位的意义和初步判断物体属性.量的换算是量感的基础,是较为核心的内容,也是数学活动的基本形式.量的换算包括相同属性度量单位换算和不同属性度量单位运算两种类型.按照度量单位的数量和运算步骤,可对以上两种类型进行进一步划分.根据涉及的单位数量,可将相同属性的度量单位换算细分为相同属性的单个度量单位的叠加、相同属性的多个度量单位的换算.不同属性的度量单位运算可分为不同属性的单个单位运算和不同属性的多个单位运算.估计可划分为3种形式:数量估计、测量估计和计算估计.量的估计主要指测量估计.汤姆逊(P.Thomas)指出,测量估计(简称估测)是在不使用测量工具时,给特定的物体或任务(如长度、重量、体积等)赋予一个值的能力[29].量的估计包括选择合适的量级度量单位进行估计和选择合适的策略进行估计.在量的推理中,学生会经历量化的过程,在这个过程中思维将得到高度的发展与升华.量的推理可分为量的操作、量关系的建立、量的形成.量的操作指学生经历分割和统一的活动后,初步析出关于量的单位属性.量关系的建立指学生根据单位属性尝试建立量之间的正确关系.量的推理体现了学生的数学抽象能力和问题解决能力,是学生数学模型构建与应用的重要基础.学生的量感在经历感知、换算和掌握估测后,最后融合为一个整体,最终量的推理在四面体底面3种成分的基础上汇聚成顶点.因此,量的感知、换算、估计是量的推理的基本要素,推理使感知、换算和估计得到统一.

图1 基于数学史的数学概念教学模式

图1 题图

图1 量感的结构模型

4.3 量感测评框架研制的重心

国际上虽然已有大型的数学素养测评项目及个别研究提出了量感测评框架,但真正为量感量身定做的测评框架非常稀缺,尤其是针对我国小学生量感测评方面的研究更少.因此,在“以评促教、以评促学、教学评一致性”的原则下,研制量感测评框架不仅是更好培养学生量感的有效途径,也是完善小学生数学核心素养测评体系的关键.然而,在量感测评框架的研制过程中,需要思考以下问题:

一是注重测评方法的多元化.在素养导向的理念下,量感的测评方法不能仅局限于纸笔测验,而应允许更多元的测评方式协同发展,如表现性评价、档案袋评价等.测评框架不能仅注重测评的结果,而忽略观察学生在解决量感问题过程中的行为表现、思维过程,以及在量感测试中的情感态度.换言之,测评框架要体现结果性评价与过程性评价的融合,才能使测评结果更科学,更符合对素养导向的评价理念.

二是突显测评任务的情境性.素养导向测评最大的特点是注重学生在真实问题情境中的问题解决能力.这种测评趋势已在国际大规模测评中得到印证,如PISA2021数学素养测评关注真实问题情境[30].此外,“量”具有情境性,量感来源于日常生活,具有丰富的、真实的情境性,对量感的培养和评价更离不开情境.结合这两个因素,研制的量感测评框架在测评指标和测评任务中需强调问题的情境性.为实现这一目标,首先要改变测试题中单纯的以文字叙述为主的呈现方式,注重测试题中真实问题情境的创设,关注与学生日常生活关联的情境;其次在大数据时代背景下,应积极尝试利用计算机模拟真实问题情境,以实现对学生量感更全面的测评.这将是素养测评实施的趋势[31-32].