2022年吉林省食品中沙门氏菌耐药性及分子特征分析

孙景昱,赵 薇,孙绩岩,石 奔,李可维,黄 鑫

沙门氏菌 (Salmonella)是一种革兰氏阴性杆菌,是我国最常见的人兽共患病原菌。其血清型众多,在我国分布有300多种,部分血清型可通过细菌代谢产生的内毒素引起食物中毒[1]。常见的沙门氏菌有鼠伤寒沙门氏菌、肠炎沙门氏菌、猪霍乱沙门氏菌[2]。 沙门氏菌主要通过肉类、鸡蛋、奶制品与水源传播。根据 WHO发布的全球食源性疾病负担报告显示,由沙门菌导致的胃肠炎疾病负担约为400万,占食源性微生物导致的胃肠炎疾病负担的22.2%[3]。目前, 对沙门菌的预防和抗感染治疗主要是依赖抗生素, 抗生素可以通过影响细菌内蛋白质的生成、破坏细菌细胞壁的形成、改变细菌细胞膜通透性以及抑制核酸的复制转录等方式来干扰细菌的正常生长, 从而达到抑菌作用[4]。但抗生素的大量使用促使了细菌快速产生耐药性,并出现多重耐药菌株,给临床治疗带来巨大困难。因此,本研究通过对2022年吉林省食品中61株沙门氏菌的调查研究,针对血清型分布、耐药表型、多位点序列分型(multilocus sequence typing, MLST)以及耐药基因进行分析比对,深入了解吉林省食品中沙门氏菌耐药性分布特点,为防控诊断以及进一步的治疗提供有效的理论依据。

1 材料与方法

1.1 仪器与试剂

1.1.1 样本来源 收集2022年对吉林省9个市州的食品样品进行了沙门氏菌污染状况监测,包括肉及肉制品、乳与乳制品、调味品、餐饮食品,共5个食品类别。分离得到的61株沙门氏菌,均经吉林省疾病预防控制中心微生物实验室复核。

1.1.2 试剂、培养基及仪器 缓冲蛋白胨水、四硫磺酸钠煌绿增菌液、亚硒酸盐胱氨酸增菌液、营养琼脂、营养肉汤(北京陆桥股份有限公司);沙门氏菌显色培养基(法国科玛嘉公司);API 20E生化试剂盒(法国生物梅里埃公司);VITEK2 全自动微生物鉴定系统GN鉴定卡(法国 BioMrieux公司);沙门氏菌属诊断血清(丹麦 Statens serum institut 公司);以上均在有效期内使用。SLI-700生化培养箱(上海爱朗仪器有限公司);Nu-425生物安全柜(美国纽埃尔公司);Legend Micro 17高速离心机(美国赛默飞世尔科技有限公司)

1.2 方 法

1.2.1 检验方法 按照 GB/T 4789.4《食品安全国家标准 食品微生物学检验沙门氏菌检验》以及《国家食品污染和有害因素风险监测工作手册》中食源性致病菌检验标准操作程序进行检验[5-6]。

1.2.2 药物敏感性试验 对2022年的61株沙门氏菌进行药敏试验,共检测25种抗生素。药敏结果根据美国临床实验室标准化研究所(Clinical and Laboratory Standards Institute,CLSI)出版的药物敏感试验指南 M100 32nd Edition进行判定[7],质控菌株为大肠埃希氏菌ATCC 25922。

1.2.3 基因组提取、全基因组测序以及数据处理 挑取单个菌落接种至5 mL BHI肉汤中,37 ℃培养过夜,按QIAamp DNA Mini Kit 试剂盒说明书提取基因组DNA,将核酸提取液送至北京博鳌鹰飞生物有限公司,进行文库构建和全基因组测序(Whole Genome Sequencing,WGS)。流程如下:对61个DNA样品构建文库,利用Illumina NovaSeq 6000测序平台进行双末端高通量测序,测序深度为100×。下机后,对测序结果进行质量控制,将过滤后的数据进行denovo组装,得到基因组contigs序列。

依托全民健康保障信息化工程食品安全风险评估业务应用平台(https://sppt.cfsa.net.cn/goto/blogin,以下简称平台),对61个测序结果进行MLST分析,确定其ST型别,通过平台中CARD、ResFinder数据库筛选沙门氏菌耐药基因。

2 结 果

2.1 血清型分布情况 61株沙门菌分属5个群,19个血清型,其中以D群占比最高68.85%(42/61);C群占比次之16.39(10/61);B群居中为8.20%(5/61);E群、G群占比较低,分别为4.92%(3/61)、1.64%(1/61)。19个血清型中肠炎沙门菌占比最高,达52.46%(32/61),为吉林省优势血清型,其次为盖勒特匹沙门氏菌占比13.11%(8/61),详见表1。

表1 沙门氏菌血清分布表

2.2 药敏实验结果 按CLSI判定标准将药物敏感类型分为耐药型(R)、敏感型(S)、中介型(I)3类,61株沙门氏菌对25种不同抗菌药物表现出了不同的耐药性。药敏结果显示沙门氏菌对氨苄西林耐药率最高为60.66%(37/61),其次为四环素占39.34%(24/61),氨苄西林/舒巴坦为24.59%(15/61)、多粘菌素E与头孢唑林耐药率均为22.95%(14/61),多粘菌素B为21.31%(13/61),其余抗生素耐药率均低于20%。头孢西丁、头孢他啶、厄他培南、亚胺培南、替加环素均无耐药菌株检出,详见表2。

表2 25种抗生素对沙门菌耐药性试验结果

2.3 全基因组测序数据质量分析 61株沙门氏菌基因组长度为4 642 406~5 043 210 bp,GC含量在51.73%~52.21%之间。contig数量范围在19~90个之间,均为29个,其中数量小于40的菌株数占85.25%(52/61),Q30对应碱基准确率均大于85%。测序数据质量较好,进行后续分析。

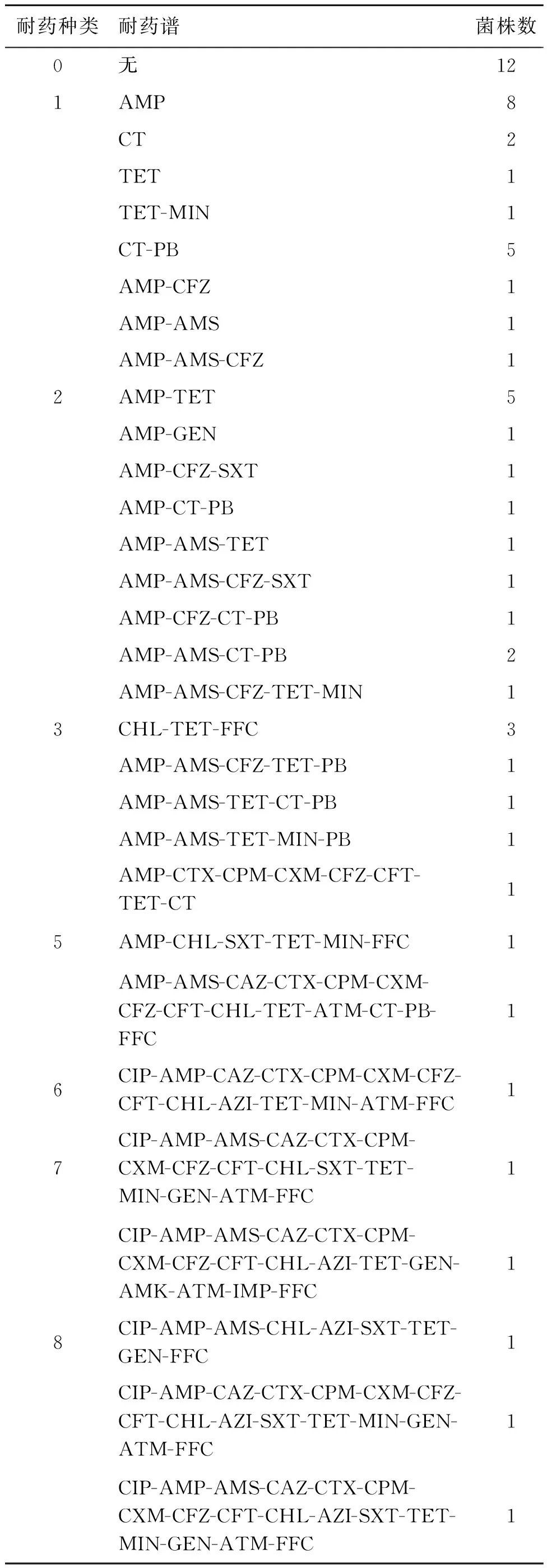

2.4 沙门菌的多重耐药(MDR)模式及耐药谱 61株耐药沙门菌中包含耐药菌株49株,占所有菌株的78.69%(49/61),单耐药菌菌株占40.82%(20/49),双重耐药菌株占28.57%(14/49),同时耐3类以上抗生素的菌株即MDR菌株,占30.61%(15/49)。

25种抗生素共产生31种耐药谱,无明显优势耐药谱,其中耐药菌株数最多的有8株,为单耐药谱AMP;其次为 AMP-TET与CT-PB,均有5株。多重耐药谱中菌株数最多的谱型为CHL-TET-FFC,有3株,详见表3。

表3 61株沙门菌耐药谱

2.5 多位点序列分型(MLST) 根据平台分析结果61株沙门氏菌共包含ST型13种,其中ST11型占比最高为68.85%(42/61),是吉林省优势ST型;其次为ST1541型占8.20%(5/61)。肠炎菌、盖勒特匹、布利丹Ⅱ 3种血清型分型结果全部为ST11,查理沙门氏菌、山夫登堡沙门氏菌、里森沙门氏菌3种血清型分别为ST1541、ST14、ST469型,详见图1。

2.6 耐药基因 根据平台中CARD、Resfinder数据库比对结果,61株沙门氏菌均携带耐药基因,共预测耐药基因97种,主要包含以下7类:氨基糖苷类、β-内酰胺类、链霉素类、四环素类,氟喹诺酮类、磺胺类、苯丙醇类,其携带率分别为100%(61/61)、62.30%(61/61)、55.74%(34/61)、40.98%(25/61)、19.67%(12/61)、19.67%(12/61)、19.67%(12/61)。共检测到6种β内酰胺类耐药基因,分别为blaCTXM14、blaCTX-M-55、blaTEM1、blaTEM141、blaOXA1,blaNDM1,其中blaTEM1携带率最高,占54.10%(33/61),其余基因检出率均低于10%。检测到16 种氨基糖苷类耐药基因,其中aac(6′)Iy基因携带率最高,达88.52%(54/61),检测到4种氟喹诺酮类耐药基因,aac(6′)Ib-cr、QnrB6、QnrD、QnrS1,其中QnrS1携带率最高为14.75%(9/61),其余基因携带率均低于10%;检测到两种氯霉素类耐药基因分别为floR、cmlA1,floR携带率较高为16.39%(10/61);检测到3种磺胺类耐药基因,分别为sul1、sul2、sul3,其中sul2携带率最高(52.46%,32/61),其余基因均低于10%;检测到4种甲氧苄啶类耐药基因,分别为dfrA12、dfrA14、dfrA17、dfrA27,耐药率均低于10%;检测到2种四环素类耐药基因,分别为tetA、tetC,2种耐药基因同时出现,携带率均为40.98%(25/61)。此外还检测到磷霉素、利福霉素类和大环内酯类、林可酰胺类耐药基因,携带率分别为9.84%(6/61)、8.20%(5/61)和11.48%(7/61)、6.56%(4/61),未检出多肽类耐药基因mcr,详见图1。

2.7 耐药表型与耐药基因 在大环内酯类、β内酰胺类、氨基糖苷类、喹诺酮类以及磺胺类表型耐药的菌株中,均检出相应的耐药基因,同种类抗生素中耐药基因携带率最高的分别为mphA(100%,5/5)、blaTEM1(86.49%,32/37)、aac(6′)Iy(83.33%,5/6)、QnrS1(66.67%,4/6)、sul3(57.14%,4/7)。四环素类及苯丙醇类表型耐药的菌株中,相应耐药基因检出率分别为95.83%(23/24)、90.91%(10/11),四环素类抗生素tetA、tetC基因携带率均为95.83% (23/24)。苯丙醇类抗生素中floR基因携带率最高,为90.91%(10/11)。

3 讨 论

每年发展中国家约有2 000万人感染沙门氏菌,造成近20万人的感染和死亡。如今沙门菌所引发的食源性疾病已成为全球性的公共卫生问题,美国每年沙门菌肠道感染病例大约有140万[8]。据统计, 我国70%~80%细菌性食物中毒由沙门菌引起, 其中90%以上由禽肉类等动物源性食品引起[9-10]。

本次监测结果中,吉林省1 000份市售食品样品中共检出沙门氏菌61株,总检出率为6.1%,说明市售食品均有不同程度的沙门菌污染,与吴宪等人的研究结果相符[11]。生肉及生肉制品的沙门菌检出率最高,与2011-2018年间本省食品中沙门菌检测结果基本一致[12]。吉林省位于北方地区,检测率总体表现为夏秋季高,冬春季少。夏秋季温度相对较高且气候湿热,更易于细菌等微生物的繁殖生长。

吉林省沙门氏菌的优势血清型为肠炎沙门氏菌,这与云南、广西等省市研究结论基本一致[13-15]。不同地区的优势血清型也存在一定差异。据报道,上海市和渭南市的优势血清型均为鼠伤寒沙门菌、德尔卑沙门菌[8,16]。内蒙古自治区的血清型以肠炎沙门菌和德尔卑沙门菌为主[17]。由于抗生素在食品、农业以及临床方面的广发使用,造成沙门氏菌的耐药率居高不下,而携带耐药基因的菌株可以通过质粒进行耐药基因的转移传播,产生多重耐药菌株,加剧了我国食品安全问题[1,18-19]。此次药敏结果显示61株分离株对氨苄西林、四环素、氨苄西林/舒巴坦、头孢唑林以及多粘菌素类的耐药性较高,对头孢西丁、替加环素、头孢他啶/阿维巴坦敏感性较高,这与我国其他地区药敏结果基本一致[20]。

61株沙门菌均携带耐药基因以及外排泵,其中氨基糖类、氟喹诺酮类、四环素、β-内酰胺类携带率较高,提示在食品来源的沙门菌中,相关药物的耐药可能已经广泛存在并传播。多位点序列分型结果中,肠炎沙门菌对应ST11型,结果与北京市研究结果一致[21],提示血清型与ST型之间可能紧密相关。同时,不同血清型的菌株中携带的耐药基因种类存在差异。推测在沙门氏菌中,耐药基因的种类与ST型、血清型存在着一定程度的关联,ST型别及血清型的差异可能会影响耐药基因的传递水平。

本研究中第一代头孢类抗生素耐药率远高于其他头孢类抗生素,说明高代数头孢虽已开始在养殖业中使用,但范围尚不广泛。从携带基因方面来看,61株沙门菌中β-内酰胺类抗生素耐药表型和耐药基因携带情况一致率较高,说明此类耐药表型与耐药基因的存在有密切的关系,基本遵循一一对应的关系。此次筛选到一株印地安纳沙门氏菌,碳青霉烯类表型耐药株的同时携带blaNDM金属酶基因,经一代测序比对后确认为blaNDM-1。此菌株对亚胺培南在内的9种β-内酰胺类抗生素表现为耐药,且同时携带19种耐药基因、外排泵(mdtK、emrA、emrB、sdiA、marA、robA、H-NS等)、多重耐药外排蛋白(mdtG、acrB-tolC)以及位移酶mdfA。随着临床上耐碳青霉烯类药物的使用,其耐药率逐年攀升,特别是大肠杆菌及肺炎克雷伯菌已是屡见不鲜,然而此次在食品来源的沙门菌中检出,此情况在我国尚不常见。

多肽类抗生素对于禽类感染致病性肠杆菌的治疗具有显著效果[22],我国农业部门已于2016年7月发布第2428号公告[23],正式停止在动物中使用多粘菌素作为饲料添加剂,但本研究中,多粘菌素耐药情况不容乐观,作为治疗革兰氏阴性菌的最后一道防线已是岌岌可危[24]。多粘菌素耐药机制主要包括两种途径:染色体介导和mcr基因的质粒介导,本研究中未检测到mcr基因以及PmrAB和PhoPQ调控系统,但包含大量PmrC、PmrE、PmrF基因,说明沙门菌中多粘菌素耐药机制除了与PmrAB和PhoPQ调控系统有关外,可能存在其他调控系统及相关机制。

多重耐药菌的划分标准目前仍不统一[25]。有学者将其定义为:同时对多种作用机制不同或结构完全各异的抗菌药物具有耐药性,即对3类及以上抗菌药物同时耐药的病原菌为多重耐药菌[26]。本文将头孢菌素、青霉素类、单环β-内酰胺类、碳青霉烯类按药物作用机制归类于β-内酰胺类中以便分析。分析结果发现,耐β-内酰胺类的菌株绝大多数都伴随耐其他类别抗生素的情况发生,这与其他学者研究结果相符[27]。

随着耐药菌株也在不断涌现,沙门菌耐药谱型也随之变化,使得菌株多重耐药率不断攀升。因此,针对吉林省食源性沙门菌的多重耐药情况,应尽快建立快速有效的防控机制,并结合当地优势血清型、耐药谱型及耐药基因,优化治疗方案,合理使用抗生素。

利益冲突:无

引用本文格式:孙景昱,赵薇,孙绩岩,等.2022年吉林省食品中沙门氏菌耐药性及分子特征分析[J].中国人兽共患病学报,2024,40(2):104-110. DOI:10.3969/j.issn.1002-2694.2024.00.016