大江 大船(第二章)

孙建伟/文

前情提要

上期说到,晚清时期,国力衰弱,社会动乱不安,西方列强对中国虎视眈眈,妄图垄断中国的航运业。为躲避兵燹,经营沙船生意的浦斋航带着家族船队离开祖宅,在上海董家渡周围营造新宅,谋求新途。不料,迁移途中遇到强盗,损失惨重。虽经磨难,但总算在新家安顿了下来,浦斋航期盼着能在这里大干一番。

第二章

1轮船呜呜叫得真长,大概因为伊比舢板块头大,声音也响,魂灵也吓出来了。上海到了。夜幕已经降临。俞光甬看到的是一片混沌的光景。天黑黢黢,人也黑黢黢,大楼也黑黢黢。大楼咋会介高,看起来吓势势,会坍下来 ?黑黢黢的一切像一团化开来的墨渍,洇出,铺开。俞光甬只是其中一滴。

阿爸跟他讲,宝善街(今广东路自河南中路至福建中路一段)。宝善街在啥地方,俞光甬开始问路。一路走过来,好像又一点点亮起来。俞光甬抬起头,朝亮起来的地方看,一根大木柱子上挂着一只灯。哇,头颈抬到顶高才看得到。他在灯下站了好几分钟,看着自己在灯下的影子。好白相。继续打听宝善街。他想,要问上海人。上海人到底啥样子,他也搞不清楚。迎面过来一个青年,蛮有派头的样子。俞光甬开口问:“先生,侬好,请问宝善街哪能走?”这句话他练了多次,开了腔却还是很惭愧,一点也没有上海味道。不料对方对他笑了笑,回答的腔调跟他差不多:“走过前头一条路左转弯就到了。”他听到了家乡的声音,俞光甬像提前见到亲人一样连声说:“交关谢谢,交关谢谢。”怪不得阿爸讲上海这地方宁波人交关(很)多。对方连说:“冇客气冇客气。”俞光甬看着他匆匆远去的背影,暗自讪笑。

俞光甬不知道,清朝末年,人们因避战乱或经商贸易,从江浙等周边地区大量移居上海,其中宁波人多达四十余万。三个上海居民中就有一个宁波人,正所谓“无宁不成市”。这个“市”的触须延伸到方方面面,语言的传播是最明显的,不少上海本地方言直接移植了宁波话,比如著名的第一人称“阿拉”。

店铺越来越多,灯也越来越多,每个店铺都点着各种明暗不同的灯。店铺外都插了旗子,俞光甬想,这个他晓得,是店铺招牌。春茗茶馆辣啥地方。阿爸讲上海人交关欢喜吃茶,有念头(瘾),一壶茶讲大道(宁波方言:聊天),茶馆里好泡半天了。不过大家讲规矩,茶馆里泡得辰光长,铜钿也要多付一眼(一点)。阿爸讲伊年纪大了,要他来接班。他脱(和)阿爸讲,他一懂不懂,咋弄弄(宁波方言:怎么搞)。阿爸讲:“不懂不要紧,我刚刚到上海,也不懂。阿拉宁波人脑子灵光,天生会做生意。东看看西看看,就会了。”

“哎,阿甬,阿甬,来呢,来呢。”咦,是爹爹叫他,伊看见自家了。俞光甬三步并作两步奔过去,嘴里叫着:“爹爹,我来了。”

父子俩在茶馆门口见面了。俞老板拍了拍儿子,上下打量:“轮船多少辰光,吃力 ?”

“一夜天多一眼。还好还好。”

“跟我到店堂来看看。”俞光甬发现,两年多不看见爹爹,爹爹的背脊有点弯了。

茶馆门外,地上落叶枯黄,在夜风的撩拨下,簌簌抖动,要与风抗争的样子。茶馆里热气腾腾,伙计忙着给客人倒茶,并不考究的托盘里装着西瓜子、香瓜子、炒花生之类的配茶炒货。有个光着膀子的客人响亮地“嗨”了一声:“俞老板,侬伲子(儿子)啊?”“是啊是啊,阿胖眼睛贼尖。阿甬,来,认得一眼阿胖爷叔。”俞光甬跟在阿爸身后,笑眯眯的,叫了一声:“爷叔。”阿胖忙说:“好,迭个小囡好,卖相也好。俞老板福气好。”俞老板说:“阿胖侬讲得好。托大家的福,我的茶馆才开得兴旺。阿甬要来学生意了,不周到的地方大家多多关照,当自家侄子一样教教伊。俞某拜托各位了。”

店堂里一派应和。看得出,俞老板人缘极好。

阿爸又叫过一个年轻伙计来,对俞光甬说:“阿甬,伊是阿奎,从明早天亮开始,伊就是侬师兄了。叫师兄。”

俞光甬叫了一声“师兄”。

俞老板又对阿奎说:“阿甬就交拨(给)侬了,侬好好带伊出师噢。”

阿奎点头:“老板放心,少东家一看就是聪明人,将来肯定是把好手。”

俞光甬学得用心,观察阿奎的一招一式,招呼客人的语气,掸毛巾的手势,端茶壶的功架,与客人说话的态度。几天下来,俞光甬就学得有模有样了。老茶客都觉得阿甬是把好手,俞老板更是喜上眉梢,伊儿子就是聪明,像自家。不过俞老板表扬人不喜欢放在嘴上,尤其对自家小囡。

那天下午,茶馆里走进两位客人,让众人的目光都盯在他们身上。有什么稀奇呢?因为俩人是一中一洋。年轻的中国人穿着长衫,西装革履的洋人已经谢顶。阿奎迎过来,做了一个请的手势,轻声问年轻人要不要雅间,年轻人点头称好,然后跟着走进屏风后。阿奎随即与身后的俞光甬耳语几句,俞光甬频频点头。其实春茗茶馆经常有洋人光顾,今天这两位神情严肃,不像喝茶的样子。阿奎眼睛一扫,就看出来了,所以才这么问,这就叫“看山色”。人家到这里来,就是照顾自己的生意。接待好这样的客人,关系到茶馆的声誉。所以阿奎叮嘱俞光甬,必须上心。

俞光甬悄悄站在屏风边,准备随时听客人的差遣。两位客人专注他们的事,轻声说着话。俞光甬的耳朵里一会儿外国话,一会儿夹杂几句中国话,是官话,他也听不懂几句。洋人喝茶很勤,喝茶的举止完全是中国茶客的样子。俞光甬续了两次茶,客人也只顾自己说话。俞光甬觉得他们之间说的话一定很重要。

俞光甬暗暗觉得,这位年轻的长衫先生似乎在哪里见过,又觉得自己瞎想。到处都是穿长衫的,看上去都像。不过他的神情给俞光甬的印象并没有随着时间的消逝而褪色,反而一点点在加深。

2俞老板突然病了,上吐下泻,俞光甬把他送到仁济医院,戴着眼镜的大胡子洋医生说是痢疾。俞老板止不住地泻,进不了食。俞光甬眼看着健壮的爹爹一天天萎靡消瘦下去。洋医生拿着一块冷冰冰的扁圆的东西在爹爹胸口听来听去,对一边的护士叽里咕噜几句,护士就给爹爹打针。俞光甬试着用刚学会的几句洋泾浜英语与大胡子对话,大胡子吃力地打着手势跟他解释,结果谁都没有理解对方。几天后俞老板陷于昏厥,开始是几个小时,然后是半天,昏厥的时间越来越长。俞光甬只听懂了大胡子反复说的一句话,黄浦江这么脏,这可恶的霍乱,还要死多少人?大胡子说这话的时候脸色铁青,肌肉扭成一团,好像恨不得把黄浦江水抽干的样子。

俞老板弥留之际对俞光甬说:“阿甬,爹爹恐怕熬不过春天了,不甘心啊。爹爹十五岁到上海,跟老板学生意,萝卜干饭吃了三年,从伙计做到账房,再到经理,再把这个茶馆盘下来,总算有了自己的生意,这是爹爹一生的心血啊。”

俞光甬静静听着,泪水在眼睛里憋着,溢出来的流到嘴角,涩而苦,他紧紧攥着阿爸已经没了血色的手,连连点头。

“阿甬,侬要记牢,一定要守好这份生意……(一口绵长悠远又混杂着药物味道的气息从他口中断断续续吐出)老茶客……是茶馆的衣食父母,侬要拿伊拉……当自家爷娘一样。”爹爹的声音越来越微弱,挣扎着说,“侬一定要……四,明,公,所”。俞光甬没听懂,着急得沁出汗来:“爹爹侬讲啥?我不晓得啊,我不晓得啊。”爹爹的嘴艰难地嗫嚅着,终究没再能说出一个字来。俞光甬用双手紧裹着爹爹越来越冷的一双手,仿佛这双手凝聚着生命的全部能量。他要紧紧攥住,要是他一松开或一分心,爹爹的生命就从他手中溜走了。但是爹爹的手冷得像冰窖一样,即使他从爹爹身上延续下来的炽热的血脉也焐不热了。他大喊:“医生,快来呀,快来呀,我爹爹像冰一样了……”大胡子医生带着助手和护士很快过来,又把听筒按在爹爹的心脏部位,吩咐助手赶快做胸外心脏按压。俞老板丝丝缕缕吐出一口气。俞光甬发现,爹爹似乎睁开了眼,还对他笑了笑,很快又闭上了。大胡子说了一句“继续”,助手继续按压,手上的力道一次比一次大。但俞光甬看到,爹爹的眼睛再也睁不开了。真的睁不开了。俞光甬忍不住扑过去,抱着爹爹的头痛哭起来。大胡子走到俞光甬身后,拍了拍他急剧起伏的后背,用汉语费力地字斟句酌:“俞先生,我们尽力了。请你节哀。”俞光甬竭力克制住自己,缓缓回过身来对大胡子说:“谢谢医生了。”又对他鞠了一个躬。大胡子和他的助手鞠躬还礼,又对着俞老板的遗体鞠了一个躬。

俞老板终于没熬过开年的立春,生命在四十岁出头突然刹车了。

俞光甬边给家里发电报,让两个弟弟来吊丧,边紧张筹备父亲的丧礼。

他毕竟才刚过十五岁,哪想到爹爹就走了,只陪了他一年还不到,他做事的本事还没学会呢。人死不能复生,俞光甬悲痛地去申报馆登记了一个中缝的讣告。阿奎在茶馆门前挂出“暂时歇业”的牌子,忙着在后院张罗一个简陋的灵堂。第二天,本来就热闹的茶馆更加熙熙攘攘,都是春茗的老茶客,都是来吊唁俞老板的。傍晚,一位穿着黑色素衣的青年悄然出现在络绎不绝的吊唁人群之中。向俞老板遗体鞠躬后,他走到俞光甬面前,握住他的手,然后示意跟他在边上说话。

“侬是俞老板的大儿子光甬是 ?”青年一开口,俞光甬就想起来了,不就是那天自己向他打听宝善街的那个人吗?前些天和洋人一起来喝茶的不也是这位先生吗?俞光甬一下子有了亲人的感觉,他点头,泪水溢了出来,带着哭腔:“先生,我是光甬,侬是我爹爹的……”

“我是侬爹爹的老朋友,也经常来喝茶。哎,想不到伊走得介快呀。”

俞光甬悲恸地说:“是啊,我到上海一年还不到,阿爸还有交关东西呒没教我呢。”

“现在最要紧的是要拿侬爹爹的丧事办好,让伊走得安心。伊跟侬讲过有啥事体要办 ?”

“伊跟我讲一定要守好茶馆,这是伊一生的心血。还讲要拿客人当自家爷娘一样。”

“俞老板真是待客如宾啊。茶客们都知道,伊人缘好啊。侬看,今朝(今天)来吊唁的人多得来。噢,侬爹爹还讲过哪能安排后事 ?”

“我想想,伊最后讲……四明,四明……我也搞不懂。”

“我晓得了,伊是要拿伊的棺材摆到四明公所去。这个四明公所呢,是阿拉宁波人在上海的同乡会馆。宁波人在上海过世后,也暂时停放在那里,然后集中运回宁波老家。光甬,侬还小,这件事我会帮你操办的。老家人来了 ?”

“电报已经发回去了,不晓得啥辰光动身呢。”

“四明公所那边的事我会安排好,等侬家里人来了祭拜侬阿爸后,侬就来寻我啊。”他掏出一张名片,递给俞光甬。

俞光甬恭敬地接过来,一个字一个字,轻轻地、费力地念道:“穆——德——鸿,隆和洋行华经理。”

“光甬,你读过书 ?”

“我就读过几天私塾。到上海读了几天夜校,现在爹爹走了,呒没辰光读下去了。”

“光甬,勿担心啊。夜校要读下去,茶馆也要守好。自家勤勉顶要紧,我当年也是这样过来的。有啥困难,我会帮忙。”

“穆先生,我不晓得哪能谢侬。我还有交关事体不懂,还要仰仗先生指教。”

“俞老板是我多年的朋友,阿拉又是同乡,跟我就不客气了。光甬啊,侬要记牢,阿拉宁波人出门在外,要相互帮衬,啥人有事体,就去寻同乡会。大家帮一把,困难就过去了。”

“穆先生,我记牢了。”

父亲的猝然去世让俞光甬一下子长大了。

在穆德鸿的关照下,俞光甬和两个弟弟把阿爸的棺材安放到四明公所。他觉得爹爹再无挂忧了。他也觉得,宁波人在上海是有依靠的。在两个还不太懂事的弟弟面前,他感到自己忽然变成了一个大人。穆先生说得对,一定要读书,不仅他要读,还要让两个弟弟读书。3隆和洋行买办穆德鸿,而立之年,十五岁从定海老家出来,加上一个十五年,成为上海买办扛鼎人物,眼下正筹划一件大事。选择到茶馆,而不是咖啡馆,源于穆德鸿的习惯,更是内心的驱使。刚进入洋行当买办跟老外打交道,自然要紧跟他们的习俗,所以咖啡馆对他来说也是熟门熟路。等他确立了江湖地位,在上海的洋行和商家中有了不凡的号召力,甚至一言九鼎,就不是处处仰洋人之鼻息了。如今在上海的买办圈子里,就是洋行也得倚重他。洋行大班有事情摆不平,第一个要找的一定是他穆德鸿。尽管在租界老外说了算,但他们生意上的对手或伙伴很多是华商。洋行大班很清楚,上海这个地方,其实是商人的世界,讲究的是行事规矩。规矩虽然是他们老外定,做起来却绕不过本地商家的习俗。穆德鸿对洋行以契约为准则的生意经操作颇为赞赏,也从中获益甚多。他在圈子里有了话语权,主场意识重新抬头。在很多场合,包括与洋人接洽,他仍是一身中式装束,甚至连曾经苦学的洋泾浜英语都懒得讲,要谈生意当然还是茶馆。

整天与洋人周旋,穆德鸿心里想的却是自己的生意。他知道,在上海立足和发展,离不了洋人,但洋人离了华人也不行,否则为什么还要雇他们做“华经理”。穆德鸿的眼睛也一直盯着黄浦江上的轮船。那些挂着星条旗、米字旗还有各式各样外国旗帜的轮船,几乎垄断了上海的航运生意,相当于大半个中国的航运。为了生意,他踏上外国轮船,心里就不痛快。但是没办法,中国人名下连正经的轮船都没有,怎么与外国轮船竞争呢。老家人到上海经商的越来越多,如果乘坐我们自己的轮船岂不更好。当年他乘着外国轮船到上海,这种感觉并不十分强烈,十多年下来,他越来越不服气。他看准了,航运之事非同小可,既关乎国计民生,又有无限商机,我们也得有轮船在黄浦江上,这份厚利不能让外国人独吞了。英美在航运上的争斗愈来愈厉害,不就是为了更大的利润吗。前几年自己赚了点钱,就拿出一部分投资于美商鸿达商轮公司,眼下他们面临破产歇业,正是自己出手的时机,但不知他们将开出什么价码。

桑切斯曾入股旗昌轮船公司,现在以鸿达商轮公司谈判经理人身份与穆德鸿沟通。这个精明的美国人早就是一个中国通,也是穆德鸿的老朋友,穆德鸿投资鸿达公司就是他牵的线。这一次除了鸿达,他还准备为另一家成立不久的信正轮船公司招股。

与穆德鸿会晤的前几天,桑切斯曾专门前去拜访他的老乡安德森。来自迈阿密航运世家的安德森,商业嗅觉异常灵敏。早在英法联军入侵中国后,他就预料到长江可能会开放。不久签订的中英《天津条约》中的“长江一带各口,英商船只俱可通商”使安德森的预料变成了现实。作为“最惠国待遇”的“一体均沾”,安德森捷足先登,成为最先进入长江的洋商轮船之一。来到黄浦江边,安德森对着浑浊的江面感慨良久,攥着拳头高声庆贺自己的到来。当他获悉华商要投资他们的轮船,更是无比欣喜。他告诉小他一辈的桑切斯:“中国商人其实并不了解什么是股份制企业,他们投资航运、银行、保险公司的目的就是为了发财致富。不过,有眼光的华商是想通过投资航运获得他们在长江上的利润主动权。为了我们的长远利益,也得让他们看到丰厚的投资回报。桑切斯先生,这个市场令人兴奋,会令人发狂的。航运带来的前景无可限量啊。中国商人对航运业有着非常大的兴趣,这将吸引更多华商投资我们的轮船公司。”安德森的这番话更坚定了桑切斯对长江航运的期待。

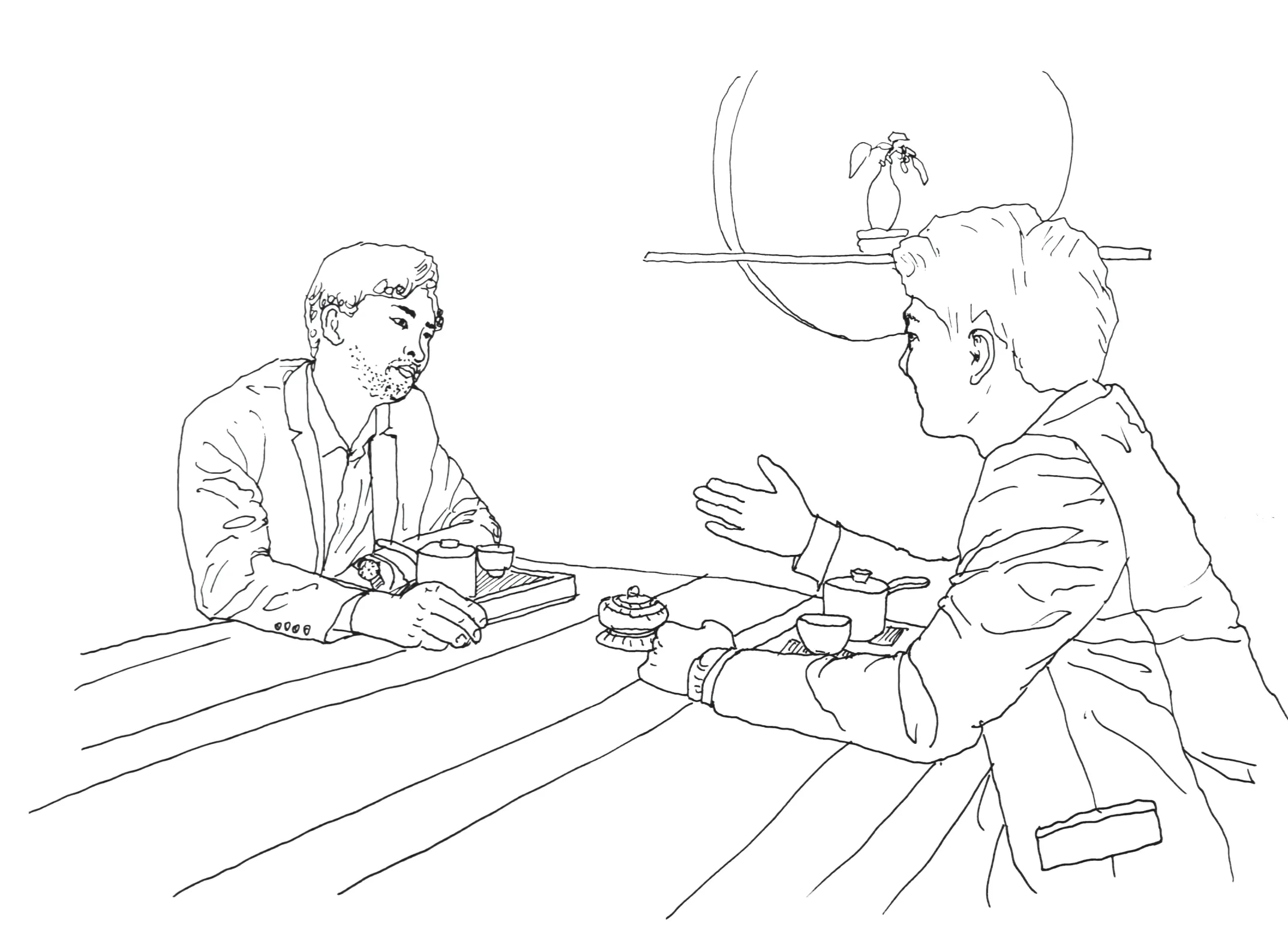

桑切斯比约定的时间迟到了几分钟,一进茶馆,俞光甬就迎过来,知道是穆先生的朋友,就把他带到雅间。桑切斯连连向穆德鸿拱手表示歉意:“黄包车走慢了一点,抱歉抱歉。”

穆德鸿起身抱拳相迎:“无妨,老朋友不客气。快快请坐。”

俞光甬在桌上摆好两盅茶和茶点后退出。

桑切斯端起茶盅,揭开盖碗,吹一下,轻轻一抿:“好久没喝龙井了,真想念这味道。明前还是雨前?”

“这么内行啊,你这个茶博士说了算。”

桑切斯摆摆手:“不敢在关公面前舞大刀。”

“你对中国文化真有心得啊。来,尝尝我们宁波的溪口千层饼和三北豆酥糖。一咸一甜,相得益彰。”

桑切斯熟练地拿起筷子,搛起一块千层饼,放到嘴里,嚼着:“太香了。好吃。”又喝了一口茶:“穆先生,你的家乡有这么好吃的美味,可以想象中国有多少好吃的食品,跟中国食品比起来,我们的食品太单调了。”

“桑切斯先生喜欢就随便吃。”

“那我就不客气了。”桑切斯干脆用手撮起一块豆酥糖,放进嘴里。突然眉头一皱,然后放松,“啊,就像是撒了棉花糖的雪。好吃。太好吃了。”

“撒了棉花糖的雪。这个说法太富有诗意了。如果你把它介绍给美国人,就可以用这句话做广告了。这是用磨碎的黄豆、熟面粉、糖粉混合制成的,工艺非常复杂。这叫慢工出细活。估计你们没这个耐心。”

“说得对,我们在吃的方面太没耐心了,所以做不出这么精美的食品。”

“桑切斯先生,感谢你这个美食家对我的家乡食品的赞美。那我们进入正题吧。”

桑切斯端了端身体:“你我是多年的老朋友,今天我来其实是想听听你关于鸿达轮商公司的想法。简单地说,你准备投资多少?”

“鸿达公司目前面临破产,估值不高,我想,把它买下来归我经营应该是最好的结局。”

“穆先生的意思是收购,而不是拥有它的股权?”

“你应该知道,它已经不具备再投资的价值了。”

“你这么有把握?”

“各国洋行对我穆德鸿的信誉评价如何,桑切斯先生应该知道,否则你今天也不会屈尊到这个小茶馆里来喝茶吧。”

“那你出什么价?”桑切斯端起茶杯喝了一口。

“按目前行情,三万两白银应该是比较合理的价位。”

“这就是鸿达轮商公司的估值了?似乎少了点。你知道,华商轮船营运还要悬挂外国旗帜,这可是不菲的资产价值啊。”

“华商轮船挂外国旗帜不假,但只是权宜。一旦我国政府放开对华商的管制,那一天我们就会悬挂自己的旗帜。毕竟轮船走的都是我们自家的内河。”

“我同意穆先生的说法,你提出的价格我还要继续与鸿达公司磋商。我今天来还有一件事相告,信正轮船公司将很快招股,如果有穆先生参与合作,这次招股一定会非常顺利。”

“我十分乐意合作。现在上海的外资公司中,华商参股比例逐年增加,航运业更是如此。这应该是一个大趋势。”

“我的想法是,我先投资注册一个洋行,穆先生可以附股,然后购置轮船,再招股,投入内河运输。你认为如何?”

“这样的话华商股权占比会越来越高,我们一旦撤资,你们外商就不怕……”

“没什么可怕的,资本的目的就是逐利,上海金融市场是一个向世界开放的窗口,我们吸纳华商资本,然后与华商一起赚钱,不是大好事吗?”

“我十分赞同你的观点。对我们来讲,你们终究是客人。上海的未来还是得靠我们自己的资本。所以桑切斯先生,不要看眼下华商依附于外商的羽翼之下,这只是暂时的。我今天斗胆说一句,来中国经商,又真正具备远大目光的,更应该知道,外资跟着华资跑,没错的。你们看中的是长江航运带来的厚利,但你别忘了,长江毕竟是中国人的长江。”这一段话,穆德鸿说得酣畅淋漓。

桑切斯想说什么,但终于没说出口,他对穆德鸿注目许久:“穆先生,也许你是对的。”

俞光甬一直在门口听壁脚,几乎什么都没听懂。他就是觉得穆先生很神奇,这个蓝眼睛高鼻头的老外竟然不对穆先生说外国话,却说着中国话,而且对穆先生还很恭敬,完全没有他这些天在马路上看到的洋人对中国人鼻子翘到天上去的样子。穆先生太了不起了。正当他心思神游的时候,门帘掀开了。穆先生先跨一步,示意桑切斯在先,桑切斯谦让着,然后对慌慌张张的俞光甬打了一个招呼,俞光甬也傻乎乎地点点头。穆先生送桑切斯出门,回转雅间来取他的皮包,见俞光甬还呆呆地站在门口,问道:“光甬,你有事?”

俞光甬欲言又止的样子,搓着手:“啊,呒啥(没什么),穆先生你忙吧。”他用毛巾反复擦着手里的茶盘。

这天夜晚,穆德鸿独自一人走在外滩大街上,沿江高高低低的楼群挺着黑黢黢的身躯,经受着热烘烘黏糊糊的江风的熏洗。进入秋分了,可是夏天恋栈,迟迟不愿离开。有的大楼窗格里还亮着灯光。穆德鸿很熟悉这个场景,他也是这个场景的一分子。他不懂什么巴洛克、哥特式、折中主义、古典主义,各种腔调的大楼一个接着一个,样子也一个比一个翻新,不断刷新着外滩的天际线。十几年来,他凭着自己的执着和奋斗,也倚靠着外国人的洋行发了财,成了这个城市说得上话的人。所以他经常会来这里走上一圈,好像学生温习功课一样将这个他早已熟悉了的场景温习一遍。他也不晓得为什么要这么做,但每次这个念头一出现,他的脚就不由自主地把他带到这里。走了一段,他感到浑身冒汗,就往江边走去。轮船大多靠岸了,沙船蛰伏在轮船的阴影之下,显得格外渺小,它们微微摇摆的身姿倾吐着不安和忧郁。穆德鸿觉得自己的心也在随着帆影悸动,甚至狂跳。心脏在质问他,你在洋人那里做买办,赚着大把钞票,赚得心安理得吗?他的脑袋回复他,这没什么错。在洋行做事也是生意,生意就是生意,钞票赚得多说明你本事大。赚了钞票就可以弄自己想弄的事。这件事已经想了好多年了。把洋人的轮船买下来,再跟他们拼一把,拿钞票赚回来。

江上传来轮船汽笛的鸣叫,一艘轮船缓缓驶来,当它在浮标处掉转船头时,穆德鸿看到了桅杆上一面随风而飘的米字旗。大船就像江上漂浮的陆地城堡,它们坚硬锐利的体态和岸上越来越多的石砌高楼缱绻顾盼,构成了外滩壮实厚阔的线条和膨胀的欲望。在它们的背后,却是晦暗阴翳、散发着阴沟臭气的狭小弄堂,挤成一堆的仓库和杂乱无章的铺子作坊。

天色越来越暗,也越来越闷热。忽然平地刮起一阵凉风,十分舒爽。紧接着天空中划出一道闪电,江面上的风鼓胀起来,兴奋地回应着雷神的呼啸。很快,雨点像一颗颗蓄足了劲道的豆子,砸向地面,砸向江中,砸向那些沙船。它们摇晃得更厉害了,像是褴褛伶仃的人在默默哭泣。

穆德鸿站在雨中,听凭刚硬的雨点击打自己。又是一道豁亮的闪电划过,他捏紧了拳头。

4鸿达商轮公司老板布朗正与信正轮船公司老板约翰逊私下谈判,牵线的正是桑切斯。在桑切斯看来,太古对鸿达虎视眈眈,要避开这个最大的对手,决不能走漏一点风声。太古如果高价收购了鸿达,那么接下来就是信正。因此,面对太古这个巨头,两家除了自保,还要结成同盟。桑切斯已有独立门户的打算。与穆德鸿结识后,这个愿望更强烈了。当他听到穆德鸿那句“长江毕竟是中国人的”,心头不禁一震,酸溜溜的。震动之后又想到安德森说的华商对外资航运的大量附股,不仅轮船,码头仓栈和驳船公司也是华资占了大半。外商要利用华资发展,清国政府不允许华商自购轮船,华商不得已,转而求庇护于洋商,乃是无奈之举,谁都离不开谁。但毕竟外资轮船占据长江航运大半,即便有了轮船招商局,也只是一家独大,华资还远未有与外商轮船抗衡的实力。但他不能这样回应穆德鸿。穆德鸿在上海华商中的地位有目共睹,如果他作为穆德鸿的合伙人一起收购鸿达,再持有信正股份,今后他在长江航运的这盘棋就活了。

不过这两家公司并不买桑切斯的账,同盟更是无从谈起。鸿达已无多少竞争实力,如果能卖个好价,再好不过。信正跃跃欲试,招股扩充实力是当务之急。至于桑切斯说的那些,都与他们的考量说不到一块。这次私下谈判无功而返。不久太古经纪人找上门来说出了报价,鸿达并不满意,却已没有拒绝的胆量了,确切地说是没有退路了,只能以加入太古旗下自慰而已。

桑切斯铩羽而归,穆德鸿沮丧了一阵,反过来一想,又觉得自己对航运市场的判断还十分肤浅。可最使他头疼的是朝廷的出尔反尔。曾国藩前面刚说民间购轮船“不绳以章程,亦不强令济运”,甚至还说“以见官不禁阻之意”,然而沙船商人请求轮船承运海漕,却又被阻止。理由竟然是“置备海船,究以揽载为第一义,以运漕办公为第二义”。想想真是可笑。招揽乘客和海运漕粮都是生意,哪来一二之分。利之所趋是商家经商本义,购置轮船本身不就是为了把洋人在我国沿海的航海权利夺回来吗?难道自己就只能任洋人施压,然后向他们让步开禁,还给他们免税,不准自家人获利吗?这不还是“宁予友邦,不予家奴”那一套吗?他又想起来几个月前有人带给他的那封信。信里有句话让他击掌:说一千道一万,不让华商买船,就是为了官家之利。即使造船,也不让商家自己造,还是要朝廷的官厂来造。反正不能让商家抢了先。这句话直指心魄,大胆犀利,当是明白之人。这封信没有具名,可能也是有所顾虑,但写信人一定是把自己当作同道才有此举。朝廷如此行事,不是逼着华商去捧洋人的臭脚吗?

桑切斯又来了。他已把收购鸿达的失败丢在了脑后:“穆先生,不要因为这一次小小的失误担心,与信正轮船公司的合作还是大有潜力的。他们的开办资本才十五万两,我是知道你穆先生的实力的。”

穆德鸿被桑切斯又说得热血沸腾起来。他迅速盘算了一下,看着桑切斯说:“不就是区区十五万两吗,我把他的公司买下来。”

“买下来?”

“对,买下来。”

“这我得去探探他们的底。”

“这样吧,我先把我的底告诉你。把他的公司买下来后,我要另办一个轮船公司,名义上还是他来当老板,我负责注入资金,然后按入股规则分成。”

桑切斯眼神怪异地看着穆德鸿:“这又是打什么主意?”

“这主意怎么样啊?”

“听着不错。唔,我知道,你们的朝廷不让你这样的大老板自己买船造船办轮船公司,所以你只能让一个洋人替你出马。是这样吗?”

“这就是现实,我无话可讲。眼下也只有这么做了。都是逼的。否则,谁会愿意这么做?”

“大清国皇帝要让着洋人,你们自家人就别想这些好事了。不过这样,你我才有合作的机会嘛,亲爱的穆先生。”桑切斯哈哈大笑。

“桑切斯先生,你不要光顾着高兴,占了我们的便宜还笑话我们。等哪天皇帝醒过来了,你就哭吧。”

“也许,我是看不到这一天了,太遥远了。”

“这真是地球上的奇景,我们美丽富饶的长江里开着的轮船居然都挂着外国的旗帜。中国有句俗话叫知耻而后勇,但真不知道我们的勇究竟在哪里。”穆德鸿突然大声咳嗽起来。

“穆先生别激动,别激动。据我所知,现在不光是西方人,日本人也绞尽脑汁想挤进长江航运,竞争已经相当白热化了。”

“我也听说了。日本人见英美法诸国在长江航运上获利甚多,也企图分一杯羹,但现在它的实力还不足以与欧美抗衡,只能伺机插手。总之,外国人的眼睛都盯着中国,尤其是长江航运这块大肥肉。”

“不过穆先生,我要郑重声明,我可不是,嗯……”尽管他的中文不错,但仍在吃力地斟酌如何表达他的意思,“心怀叵测,这个意思对吗?”

穆德鸿憋不住大笑起来:“是的是的。心怀叵测。要看你是不是真心与我合作了。”

桑切斯点头:“对,我就是看好这个市场,来与穆先生携手合作的。”

“我也真心希望如此啊。如果这次成功的话,我还要物色有实力的中外人士担当轮船买办和经理人。我还将购置码头和仓栈。”

桑切斯像一个中国老茶客一样拿着紫砂茶壶喝茶,这一次不是品了,而是连连灌下几口,喉结上下蠕动得十分舒坦。他回味着咂着嘴:“穆先生,我相信这次我们一定会如愿的。”

穆德鸿对桑切斯抱拳:“那好,我就静候佳音了。”

桑切斯这次说项成功,着重强调穆德鸿的人品。在洋行买办这个圈子,几乎没有不知道穆先生的,信正老板约翰逊也不例外。当然,上一次他也听桑切斯讲过,但只是听,并没有过心。这次他听得津津有味了。桑切斯强调,穆先生的名声并非只有利益相关者认可,跟他没关系的事,双方都解不开了,调停人还是穆先生。他说句话,可以服众。别说华人,就是洋行也认他。洋行老板遇到难事,不找道台,直接找穆先生。不过穆先生也很讲规矩,不能办的坚决不办。约翰逊也听说过此事,看来不假。招股的不顺已困扰他多时,那么就相信桑切斯,把公司卖给这位信誉卓佳的穆德鸿先生,与他合作也许是一个时机。

有了这个前提,接下来的洽谈气氛就融洽多了。约翰逊觉得穆德鸿很实在,没有很多中国人的那种虚浮和客套,上来就切入正题,也不像西方人那样咄咄逼人,他似乎总给自己和对方留着后路,点到为止。这使约翰逊确认了桑切斯的话。

穆德鸿走出了第一步,内心其实是不甘的。既不甘朝廷阻止,又不甘不得不披上一层洋人的皮。