大余鸭品种介绍与现状研究

熊小兰,张危红,邹梦云,魏 岳,康昭风,唐维国,韦启鹏,谢金防,黄江南

(江西省农业科学院畜牧兽医研究所/畜禽绿色健康养殖江西省重点实验室,江西南昌 330200)

1 大于麻鸭资源概述

1.1 品种来源

大余鸭的形成历史可以追溯到明末清初,当时大余一带的“南安板鸭”(大余县古称南安府,故称“南安板鸭”),具有皮薄肉嫩、骨脆可嚼、腊味香浓等特点,号称 “腊味之王”[1]。1850 年,因广东商人将其作为礼物赠送给远在港澳的亲友而畅销香港、澳门,随后畅销东南亚,打开海外市场。巨大的市场需求刺激了“南安板鸭”的生产及大余鸭的饲养。在长期的养鸭实践中,鸭农根据制作“南安板鸭”的需要,为提高大余鸭的生长速度,改善性情急躁、舍养育肥的缺点,在1930 年前后,引入体型大、生长速度快、性情温顺的广东省邓坊麻鸭与大余鸭杂交,从杂交后代中选留优良个体,经几十年的不断选育,形成了稳定的大余鸭品种[2]。1989 年大余鸭被收录于《中国家禽品种志》。

1.2 外貌特征

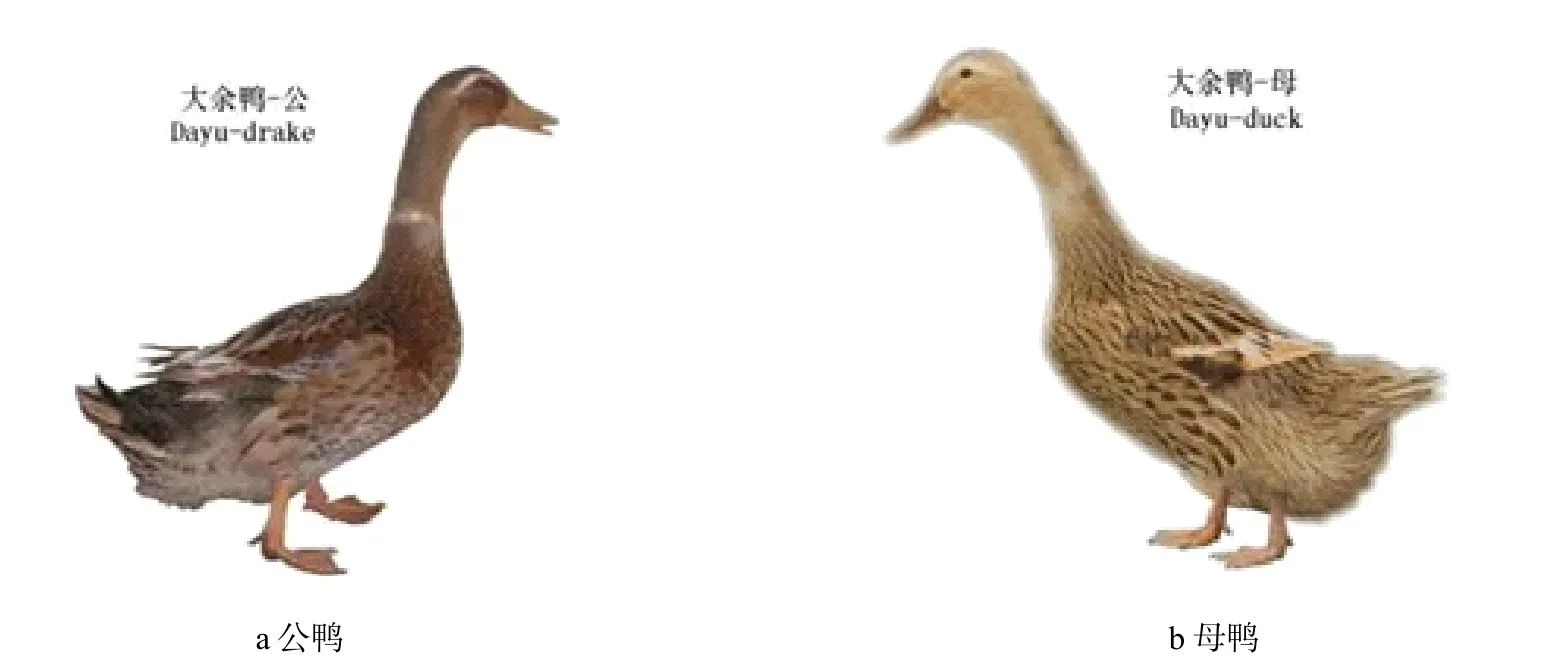

大余鸭体型中等偏大,雏鸭时期喙、脚呈青色,全身绒毛为黄色,皮肤为白色,背部及头部各有一小块浅黑斑,成年后胫色为黄色,喙色以青色居多,少数呈黄色。成年公鸭头型稍粗,颈部稍粗,头羽为墨绿色,颈、背、腹、鞍羽红褐色,镜羽呈墨绿色,少数公鸭颈部有白项圈。成年母鸭颈部较细长,全身羽毛为褐色,有较大的黑色斑点(图1)。

图1 大余鸭照片

1.3 原产地自然生态条件

大余鸭原产地位于江西省的西南边缘,居章江上游,大庾岭北麓,属江西省大余县境内,坐标为东经114°00′~114°44′,北纬25°15′~25°37′,主要分布于江西省赣州市周边县区,广东省南雄市、始兴县等地也有部分农户养殖。大余县属中亚热带季风湿润气候,年降雨量1563mm,年日照时间1499.3h,光照率39%,全年无霜期长达301d。年最高气温为38.4℃,年最低气温为-7.2℃,年平均气温18.53℃。大余县水资源及饲料资源丰富,以赣江支流——章水为主干流的章江流域,在境内有支流530 条,河流总长2084.54km。以红壤、黄壤和冲积土为主,主要农作物、饲草料种类为水稻、花生、大豆、甘薯、蔬菜等农作物。丰富的水资源及饲料资源为大余鸭的生产提供了有力保障,也有利于其特色品质的形成。

1.4 大余鸭的生产性状

大余鸭平均开产日龄为175d,500 日龄产蛋量为187 枚,平均蛋重为88g,种蛋受精率为(95.88±1.22)%,受精蛋孵化率为(91.36±1.31)%,母鸭就巢率为2%。56 日龄大余公、母鸭体重分别 为1.9~2.2kg、1.8~2.1kg,屠宰率分别为88.8%、89.4%,屠宰性能优秀。肉质性能测定结果显示,大余鸭胸肌pH 值为5.67~5.71,呈弱酸性,蛋白质和鲜味氨基酸明显优于其他鸭种。

2 品种保护与资源利用现状

2.1 保种场建设

1995 年,大余县胜平养殖场首次以群养的饲养方式对大余鸭进行保种。2019 年,江西省大余马蹄山生态农业开发有限公司对大余鸭开展保种工作,2022 年,江西省大余马蹄山生态农业开发有限公司大余鸭临时保种场正式创办,2023 年,临时保种场正式批准为省级大余鸭原种场。原种场的经营模式为:原种场为下游的扩繁场提供原种,扩繁场对上游原种场提供的原种鸭进行扩繁,扩繁后的鸭苗提供给板鸭公司的合作养殖户进行养殖,养殖户育肥后再由公司统一收回,加工成板鸭进行销售。

2.2 保种群体数量变化情况

20 世纪90 年代初,大余鸭的饲养量约为80万只,2006 年出现明显减少,饲养量仅为11 万只,公、母鸭保种数量分别为40、280 只,2009年大余鸭饲养量上升为20 万只。2022 年全国畜禽遗传资源普查结果显示大余鸭养殖量约为31.5万只,大余鸭的保种工作经过近20 年的发展,取得了明显的进展,保种公、母鸭的数量分别突破了300、3000 只。

2.3 大余鸭资源的杂交利用

大余鸭环境适应性强,具有生长速度较快、产蛋较多等特点,因皮肤轻薄、细腻、肉质细嫩成为加工板鸭的优质原料。为了进一步完善大余鸭的提纯复壮以及纯种保护及开发利用工作,大余鸭配套系的主要研究方向为肉用品系和蛋用品系。同时开展杂交试验,筛选杂交组合,在保持优良肉质的前提下,提高生长速度和饲料转化率。2006 年大余鸭与樱桃谷鸭开展杂交试验[3],杂交后代表现出明显的杂种优势,每年出栏杂交商品鸭150 万只,主要用于加工板鸭。

2.4 制定标准规范品种鉴定

2019 年由江西省农业科学院畜牧兽医研究所、大余县畜牧兽医局、大余县动物防疫检疫站起草制订并由江西省市场监督管理局发布《大余鸭》(DB36/T 176—2019),2023 年由江西省农业技术推广中心、赣州市畜牧业发展和动物疫病防控中心、大余县农业技术推广中心、大余马蹄山生态农业开发有限公司起草制订并由江西省市场监督管理局发布《大余鸭商品鸭饲养技术规范》(DB36/T 1743—2023)。大余鸭及大余鸭商品鸭饲养技术标准的实行为选育留种、饲养等过程提供了参考标准,进一步规范了相关行业,加快了大余鸭产品的标准化、产业化进程。

3 产业发展现状

3.1 养殖规模呈阶段波动,总体呈持续增长态势

20 世纪90 年代以后,随着外来快大型肉鸭品种的引入,江西省大余鸭养殖量呈现先升后降、再小幅上涨到稳中趋降态势。2016 年,仅大余县内,大余鸭及其杂交鸭总出笼数就突破记录,高达到609 万只。2017 年禁养区政策开始实施,严重影响了大余鸭的养殖数量,2018 年大余县大余麻鸭出笼仅72 万只,比30 年前的出笼数还减少了近30 万只。2019 年暴发非洲猪瘟后,猪肉供应骤减,市场对鸭肉等优质动物蛋白的需求激增,相关部门给予了一定的宽松政策,养殖业也从“禁养区”的“打击”中逐渐恢复,因此近年来大余鸭出栏量一直处于增长态势,其中2022 年大余鸭产业加工量达到350 万只。

3.2 产业经营主体以养殖为主,加工与销售为辅

截至2022 年底,从事大余鸭产业化的各类企业、合作社等经营主体40 多个。从企业类型上来看,直接从事大余鸭养殖的经营主体比例高达65%,从事批发和销售的企业占比约20%,其中有8 家规模化板鸭加工企业;加工产业以初加工为主、深加工为辅。同时受劳动力成本上升因素影响,传统养殖模式、小规模分散养殖比例下降,规模化、标准化养殖份额不断提升。如以大余马蹄山生态农业开发有限公司为经营主体,开展了大余麻鸭遗传资源的收集、保护与提纯复壮工作,现有大余麻鸭保种群近3000 只,孵化出6万只鸭苗,逐渐显示出规模优势、技术优势以及市场优势,在当地市场占据份额越来越大,为壮大大余鸭产业奠定了坚实基础。

3.3 产业化经营初见成效,特色品牌效应逐步提升

当地政府将大余鸭列入农业主要发展产业集群之一,联合企业打造大湾区优质食品重要供应基地,发展“公司+基地(合作社) +农户”生产模式,带动6000 多户农户成为养殖专业户,增加农户的经济收入。2021 年,大余马蹄山生态农业开发有限公司通过实施大余鸭富硒板鸭生产技术,开发出的富硒板鸭(大余鸭) 产品于2022年9 月通过了国家富硒认证,并荣获第七届世界硒都(恩施) 硒博会最具市场影响力名“优硒产品”。2022 年农业农村部农产品质量安全中心组织专家技术审评,认定大余鸭为“全国名特优新农产品”。

4 存在问题

4.1 选育水平低,品种资源退化、杂化

大余鸭种质肉质特性优良,但目前选育水平较低,缺乏龙头企业带头与科研院所、高校合作,无法获取育种技术支持,同时存在早期生长速度慢、饲料转化率低、养殖效益不高等问题,严重限制了大余鸭产业发展。同时,由于大余鸭选育指标欠缺,配套模式不明,杂交后代羽色分离严重、生产性能参差不齐,从而导致优质肉鸭良种稀缺,也制约了大余鸭的产业发展。另外,大多数养殖户都是自行选种、留种,缺乏正确的选育意识,一味追求“经济效益”,选育方向多为生长速度快、体型大,使得大余鸭原有的品种优势下降,品种资源萎缩;甚至由于部分养殖户缺乏育种知识,盲目引进其他品种进行杂交,导致大余鸭品种资源退化、杂化,致使加工后的板鸭品质无法得到保障。

4.2 种鸭数量大幅减少

水资源是鸭、鹅等水禽必要的生活条件,传统的水禽养殖模式一般选在水网发达区域,自2014 年《畜禽规模养殖污染防治条例》 实施后,养殖污染整治力度不断加大,政府部门对水资源污染的管理十分重视,水域养殖管控严格,许多种鸭养殖场因养殖栏舍位于禁养区被迫关停,导致养殖数量大幅减少[4],大余鸭品种资源的保护与利用受到了极大的挑战。

4.3 种质资源的保护与开发力度不够

畜禽种质资源保护是一项长期艰巨的系统工程,耗时耗力耗资金,并且经济效益不明显,需要持续的资金保障才能达到预期的效果。大余鸭养殖历史悠久,但2022 年大余鸭保种场才正式建立,保种工作开展太晚,对大余鸭的收集、提纯、复壮等保种工作是巨大挑战。现有保种难以建立有效的保护、选育及开发利用的良性机制。由于基层技术人员工资待遇较低,难以吸引高级技术人才,因此缺乏技术人员开展专业性较强的保种繁育工作。

4.4 全产业链亟待完善,品牌建设亟待加强

目前,大余鸭生产能力主要集中在养殖环节,产业一体化程度低,产业链上下游产能不匹配,精深加工领域产能不足,多数板鸭加工以小型加工厂居多,规模化加工厂偏少。其次,缺乏饲料生产-养殖-加工售卖一条龙的综合性鸭业龙头企业,目前多以加工板鸭为准,产品单一导致市场较为局限,严重制约了大余鸭产业链的发展。虽然通过了品牌认证,获得地理标志证明商标,但大余鸭品牌不统一且多散布于农业企业集合品牌之中,且品牌保护意识淡薄,没有做好统一管理工作,导致品牌滥用,市场秩序混乱。

5 对策建议

5.1 规范选种,培育大余鸭新品系

由政府部门牵头,由专业人员制定大余鸭种鸭的选种、留种的标准,在保种场、扩繁场严格实施。针对养殖企业、个体养殖户开展相关培训,指导后备种鸭的选种工作,防止大余鸭群体退化、杂化,规范育种手段,防止养殖户胡乱引进其他品种杂交,破坏种质资源。此外,政府财政应提供资金支持,与科研院所合作,聘请家禽育种学专家指导培育出符合市场需求的大余鸭新品系,例如为满足需求较大的鲜食肉市场及板鸭加工市场,培育生长速度快、上市日龄早、上市体重大的肉用型新品系,繁殖力强、体型小、体型优美的板鸭加工品系。

5.2 探索绿色养殖,发展养殖新模式

随着我国《水污染防治法》 的严格实施,相关水面禁养,制约了大余鸭的养殖空间,迫使大余鸭的养殖数量一度严重缩减,严重破坏了大余鸭产业的有序发展。因此少水化、陆地化的养殖方式成为了相关养殖行业探索重点,如何减少养殖活动所需的水资源及降低养殖活动对水资源的污染成为了新的研究方向。应结合大余鸭觅食能力强、适宜放牧的特点,鼓励养殖户学习现代养殖方式,新旧结合,因地制宜推广肉鸭网床、蛋鸭笼养、小水系饲养、稻鸭共养等绿色环保的养殖模式对减少水面污染也是有效的探索方向。开展对非禁养区内的规模养殖场的粪污处理设施提升改造工作,引导养殖场建设粪污处理相关设施设备的固定栏舍,实现养殖区域干湿分离、雨污分流、暗沟排污和源头节水,以达到减少养殖活动对水资源的利用及污染的目的,有利于保障和扩大大余鸭的养殖空间。

5.3 强化品种资源支撑

一是加快大余鸭提纯复壮进程,以大余鸭原种场为建设平台,在产业优势发展区域扶持龙头企业,扩大大余鸭品牌力量,促进品种资源得到有效开发利用。二是加大挖掘大余鸭作为地方品种资源的潜在优势,依托相关单位,充分利用大余鸭的优良特性,结合中高端市场消费人员的习惯,开发大余鸭特色加工产品,形成特色品牌。三是规范育种流程,提高选育标准,依托相关机构对种禽的生产性能进行测定,完善种禽质量监测体系,促进育种水平和种禽质量全面提升,为特色产品优势区夯实产业发展基础。

5.4 加大大余鸭品牌建设力度,完善产业链建设

通过规范选育标准,提高养殖、屠宰、加工的技术要求,紧抓产业特色等方式,将建立高品质农产品品牌与产业链完善相结合。鼓励具有一定实力的企业带头建设集饲料生产、与农户合作饲养、屠宰加工、产品售卖等活动一体的流水线产业链,并制定相关行业标准,规范大余鸭的品牌建设,力争打开国内外农畜产品市场,提高大余鸭知名度,扩大影响力,拓展大余鸭产业链下游市场。依托农业协会,进行大余鸭品种保护和研发,指导区域内农户按照规范进行生产和管理。依托农产品加工协会,进行大余鸭产品深加工的探索,指导相关企业立足大余鸭品种特点,生产具有地方特色的生鲜肉、板鸭、酱卤鸭等产品,形成特色品牌,打破大余鸭品牌多乱杂、优质不优价的格局,为大余鸭产业链上游打下坚实基础。紧盯国际国内优质特色畜禽产品中高档消费市场,强化质量品牌建设,实行诚信经营,提高产品美誉度和认知度。

6 展望

大余鸭生长速度较快,产蛋较多,皮薄,毛孔小,肉质细嫩,适应性强,加工后的板鸭具有皮薄肉嫩,骨脆可嚼等特点,是加工板鸭的优质原料。但要进一步完善大余鸭的开发利用工作,改善大余鸭选育水平低、品种资源退化、杂化、种鸭数量大幅减少、种质资源的保护与开发力度不够、产业化程度不高、品牌建设亟待加强等问题,还需政府、科研机构、企业、行业协会等多元化主体的紧密协作。政府部门在科技创新、农业产业化、技术培训、文化价值挖掘等方面提供政策引领和财政扶持,科研院所在保种、育种和养殖等方面提供技术支撑,企业和行业协会积极参与,才能推动大余鸭产业向绿色环保、高质量和高效益发展方向前进。