深度学习视域下初中物理实验教学路径探究

吴小凡

(徐州市科技中学, 江苏 徐州 221000)

在初中物理实验教学中,实验选择拘泥于教材,实验方法单一,实验过程趋于程式化,这些常见的问题导致了学生学习留存于表面,无法形成对物理概念及规律的深刻理解.学生在运用知识解决实际问题的过程中存在困扰,科学态度的培养和学科素养的发展更受到局限.

深度学习作为一种新型的学习模式,越来越受到一线教师的关注.深度学习更注重学生自主建构的过程以及学习行为和情感的高投入,是一种以“高阶思维”为主导的学习方式.[1]强调学生以理解为基础,批判性地学习新事物,并将其融入已有的认知结构中.鉴于此,笔者在课堂教学过程中,通过自制教具、改进实验方法、优化实验流程等途径进行了深入的实践与探讨,旨在提供与学生思维相匹配的教学路径,促进学生深度学习的发生.下面是笔者在教学中的部分实例.

1 创设情境——激发深度学习动机

生活中包含许多妙趣横生的物理现象,教师要善于结合中学生的生活经验创设具体的情境,促使学生发现问题并提出和解决问题.

在“物质的三态 温度的测量”的教学中,通过以下实验:取些许干冰倒入碗中,再向碗中加入温水,然后用浸泡过洗洁精的布条掠过碗口形成很薄的液膜,如图1所示.通过制造“仙气”这一教师演示实验,给学生以视觉上的冲击,激发了他们进一步探究物态变化规律的动机.

图1 实验情境图

情境的创设不能只局限于激趣的单一功能,还应该贯穿物理课堂的全过程,促进学生的知识建构.笔者在“透镜”一课的教学中,生活中的透镜虽然比较常见,如近视镜、远视镜、望远镜等,但学生对于透镜的理解不深刻,学生很难将生活中由透镜引起的光学现象和透镜这一光学元件联系起来.鉴此,设计了如下的分组实验,在两个试管后放置两张相同的小狗图片,一个试管距离小狗较近,另外一个距离稍远.再分别向两支试管中加水并引导学生观察,通过较近的试管可以观察到放大的像,较远的试管观察到的像是倒立的,如图2所示.这一实验的设计不仅激发了学生的学习兴趣,也在反复尝试过程中,对凸透镜成像有了切身感受,通过认知冲突促进了学生的深度思考,为进一步探究凸透镜成像规律奠定了基础.

图2 透过试管观察小狗的像

在“牛顿第一定律”一课中,设计了两个学生小实验,如:瓶间取纸币,把一张纸币从两个装水的瓶子之间取出,手不能接触瓶子并保持瓶子不倒.书中取硬币,把硬币夹在小本子里,然后把本子立起,手捏住本子一侧让硬币无法掉下,要求尺子不接触硬币,试着用尺子把本子里的硬币从本子上方赶出,如图3所示.

图3 取硬币实验

上述实验安排在上课的开头部分,学生的亲身体验可以引发思考,形成探究动机;实验放在探究结论形成后,则会使学生对牛顿第一定律的应用有了更深的理解和感受.情境的创设应该贯穿物理课堂的全过程,但是如何在合适的时机创设合适的情境,产生最优教学效果,值得我们深入研究和实践.

2 开放实验——指引深度学习方向

深度学习注重学生的思维建构过程,如何在教学活动中更多地关注学生的“学”,如何引导学生思维提升以及对知识观念的深度理解值得我们一线教师深入实践.在教学过程中,笔者认真揣摩书本知识与生活的联系,借助生活中简单易得的物品,设计出一些“趣味性”“非常规”“简易性”的小实验,不同学习能力的学生均可以根据自己的兴趣和动手能力从中选取部分实验器材进行实验.

在大气压强一课的教学中,设计了以下3个小实验.

(1) 神奇的纱网.

实验器材:玻璃瓶、水、纱网、橡皮筋.

实验步骤:将水倒满玻璃瓶,用纱网和橡皮筋封住瓶口,倒置玻璃瓶,观察现象,如图4所示.

图4 神奇的纱网实验

(2) 神奇的瓶盖.

实验器材: 装满水的饮料瓶(侧壁有小孔已被胶带覆盖).

实验步骤: 撕掉覆盖在小孔上的胶带,观察水是否能流出;打开瓶盖观察现象;拧紧瓶盖再次观察现象.

(3) 神奇的气球.

实验器材: 底端带有软管的塑料瓶、气球、夹子.

实验说明: 在塑料瓶底打一个小孔,把软管插入塑料瓶内,并用热熔胶密封,把气球套塑料瓶内(如图5所示).

图5 神奇的气球实验

实验步骤:用嘴对着瓶口把气球吹大,接着用夹子夹住瓶尾的软管,观察现象.

上述实验的开展可以是全开放性的,将实验器材全部提供给学生,由学生自主选择尝试实验,他们会对每个器材进行研究,思考它们的用处和使用方法;也可以是半开放性的,教师为学生准备实验活动单,活动单上给出备选器材,对实验方法给予指导,降低操作难度.笔者制作的“敞口气球”,展现了气球口不用堵住,气球依然不能变小的情境.这在学生的日常生活中是不常见的,奇特的体验和认知冲突,为接下来的深度探究指引了方向,学生对大气压的理解和感受也会铭记于心.开放性实验的设计还要注意符合学生的知识基础,要体现实验探究的针对性和层次性,由浅入深,步步深入.

3 问题引领——促进深度学习发生

在实验环节中学生自主提出探究性问题后,教师可以给予学生适当的引导和总结,得出一个具体、方向明确的探究任务,继续进行探究.为适当降低探究难度,提高课堂学习效率,教师可以创设一些讨论题.

在“牛顿第一定律”一课的教学中,学生完成了课本上的“探究阻力对物体运动的影响”实验,实验器材有斜面、小车、木板、棉布、玻璃等,如图6所示.

图6 探究阻力对物体运动的影响

接下来讨论的问题是:

(1) 实验中是如何使小车在水平面上运动时受到的阻力各“不相同”?

(2) 实验中是如何使小车到达水平面上时的速度“相同”?

(3) 上述实验设计中的“相同”和“不相同”是为了什么?

(4) 小车受到的阻力越小,小车运动的路程越,速度减小越.假设:水平面绝对光滑,小车将.

问题的创设要符合学生的思维逻辑,问题之间要环环相扣,层层递进,从学生认知的角度进行整体规划,提高学生自主探究的可行性.学生可以通过小组合作完成问题的思考与辨析,设计解决方案,构建完整的探究体系,促进深度学习的发生.

4 自制教具——优化知识建构体系

教师的演示实验因其现象直观、观点明确、成功率高深受师生欢迎,但是演示实验也并非越多越好,在教学过程中教师要兼顾学生知识建构的深度和广度,同时还要注意知识结构的清晰度,这就要求教师优化演示实验,拓展学生对于知识的直观性认识,建立正确的物理概念.

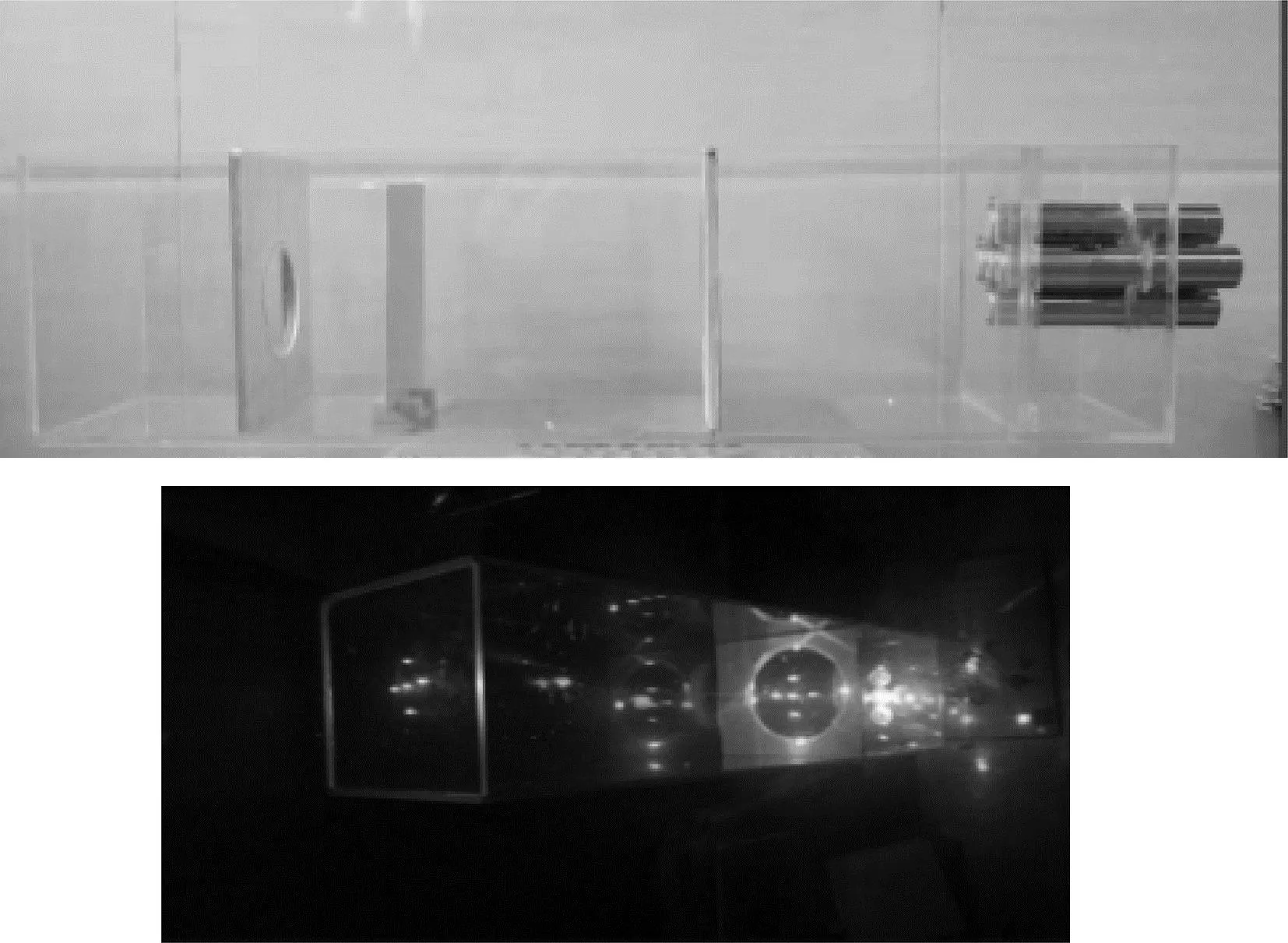

在“透镜”一课中,教材上呈现的是平面光路图,而现实中透镜对光的会聚或发散是三维空间的立体光,笔者自制了演示教具:采用透光性好的亚格力板制作一个长方体的透光盒,把凸透镜嵌在泡沫板内,泡沫板可以插在长方体的透光盒的任意位置,从而改变光源到透镜的距离,5个激光笔嵌在透光盒的另外一端,实现了平面光源向空间立体光源的转变,让学生更加清晰地理解透镜对于光束的会聚并不局限于平面会聚,而是立体空间会聚(如图7).此外,该透光盒的上面是一个可打开的盖板,在实际实验过程中可放一小段蚊香产生烟雾,盖上盖板,烟雾留存于透光盒中,学生能更加清晰持久地看到光路.该设备还可以展现透镜对光束的发散作用,加深了学生对于透镜焦点、焦距的理解,为后面测透镜焦距,探究透镜成像规律奠定了基础.

图7 自制演示教具

多年的教学实践表明,传统的程式化实验教学,可以帮助学生顺利地完成实验并得到实验结论,但固定的实验过程和步骤无法调动学生的思维.学生依托于程式化的结论以及教师的讲解进行机械的记忆,势必导致学生对知识的浅层次认知,继而在解题过程中出现反复犯错的现象.而深度学习注重学生的体验和探究,强调对知识观念的理解和自主建构,不仅关注学生的学习结果还重视学生的学习状态和学习过程.[2]

笔者在上述的课例中突破了教材的束缚,根据学生的知识能力、学习动机、情感态度以及相关的教学内容、教学目的创设了不同模式的实验活动,为学生提供不同的实验方案.学生学习物理知识不再依赖于教师的讲解,而是通过实际实践操作提出问题并进行探究,形成物理观念继而通过开放性实验深化观念完成知识的内化与迁移.以实验贯穿课堂,增强学生体验感和成就感,提高学生的自我效能感,有效地培养了学生的思维品质,促进了深度学习真正的发生.