刘玉龙访谈

刘玉龙清华大学建筑设计研究院董事长、总建筑师Chairman,Chief Architect,Architectural Design and Research Institute of Tsinghua University Co.,Ltd.

本文图片除注明外均由清华大学建筑

设计研究院摄影、绘制、提供

采访时间:2023-12-25

2023 年适逢清华大学建筑设计研究院创办65 周年,《世界建筑》(简称WA)采访了该院董事长、总建筑师刘玉龙。

WA

可能比较直接,我们想请您谈一谈您的设计观。

刘玉龙

我提出的观念是“人文视野,理性营造”,展开讲是“以人文视野,理性地营造建筑空间”。这个观念也不是立刻产生的,而是在实践中积累、逐步形成的。

“理性营造”包含了3 个层面。首先,作为建筑师,我们重视空间的营造。荷兰哲学家戈尔·格罗特(Ger Groot)在《逃出瓶子的精灵》中将人类描述为“一种可以用两条后腿直立行走的哺乳动物,能意识到自己在思考,会利用工具和物资,还能按照自己之前形成的想法塑造周围环境”1)[1]。这揭示了在哲学层面上,人类有能力营造空间,而创造优质的空间环境是我们的基本需求。其次,空间的营造需要充分的技术支持,对技术条件的重视必不可少。建筑创造依赖于技术和材料,建造模式的选择直接影响着最终空间的形态,因此我们需要理性的思考和选择。最后,项目的资金和技术的限制决定了我们——作为建筑师——能够创造的空间的品质和规模。

在我看来,建筑不仅具有物质性,还具有人文性。物质性包括以上所说的技术材料、资金、建设方式和场地等方面,建筑师必须对这些物质方面进行理性的分析和研究。而建筑的人文性则是将艺术、历史、文化等方面融入设计中。都市实践的王辉之前介绍过阿尔多·罗西(Aldo Rossi)的教学方法,他强调在设计前要对场地历史进行详细分析,将历史和场地分析结合起来形成设计。历史和文化在设计中非常重要,有时候即使建筑师不主动去考虑,它们也会悄悄地渗入其中。因此,我认为建筑的人文性是一个视野问题,是设计中潜移默化体现的。建筑师有责任作为集大成者,平衡建筑的物质性和人文性,将不同的要素集中起来,给出一个好的答案。

此外,建筑空间是为人服务的,考虑人的意识与空间的相互作用是非常重要的,这也是我觉得建筑设计最有趣的地方。我之前编写了两本书:《山川风物》与《空间营造》,连起来就是“观山川风物,以营造空间;自空间营造,致风物山川”。《山川风物》主要收集了我在踏勘场地时的现场速写,画里基本没有房子,但我希望观者可以感觉到好像曾经有人在这里生活,而不是一片荒野。人对未知的自然有一种恐惧。到了当代,有了道路、客栈和设施,人与自然的关系变得更加明显,这种留有人迹的自然成为可以与人互动的环境,激发我们去想象和创造一个更加舒适的空间。

WA

这样的建筑观念是如何发展形成的?和您的求学与实践经验是怎样的关系?

刘玉龙

我有3 段集中的建筑学习经历。

第一段是在同济大学,我度过了本科时光。我1987 年入学,当时,中国首次设立了建筑学学位,我们是第一届。同济大学总的来说是比较宽松自由的,更多鼓励自我体验和探索。大学的生活和学习对我有着潜移默化的影响,比如,冯纪忠先生设计的方塔园(图1)[2],山间曲折的道路以及两旁高耸的石墙创造了一种难以言喻的意境,我无法界定其风格或主义,但是出色设计形成的空间无形中影响着我对建筑设计的思考。

第二段经历发生在清华大学,这是对我影响最为深远的一段经历。大三时,我有幸在清华设计院实习,并在毕业后到这里工作。1996 年我师从关肇邺先生在清华攻读研究生,获得博士学位,此后还作为助手长期参与他的设计实践工作,前后有26 年。关先生对我影响至深,其中有两点对我尤为重要。

首先是对人文的重视。我体会关先生的学术思想中有3 组关键词。第一组,他在写清华大学图书馆新馆设计的文章中提出了“尊重历史、尊重环境,为今人服务、为先贤增辉”的理念[3],认为设计必须根植于周边环境和历史文脉之中,强调建筑应当与环境相融,不能孤立存在。以清华校园为例,关先生常常与我分享他对杨廷宝先生在清华大学的设计作品的分析体会,比如八角形和拱券等,这些元素后来成为了关先生在他的清华大学校园建筑中不断发展与延续的设计语汇,体现了对历史和环境的尊重。第二组是他提出的“重要的是得体,不是豪华与新奇”[4]的观点,他认为,创新固然重要,但更为关键的是要得体。在建筑群体中,需要重视整体的环境特质,在不同建筑之间构建主次关系。第三组是关先生晚年时期对“和谐”的追求和主张,强调建筑整体形成的环境气质。贯穿关先生建筑思想的,是一种人文理念,而非具体的设计手法或建筑形式。

此外,关先生常说,设计应该具有趣味性。在评图的时候,他在意我们的设计“有没有意思”。在他看来,设计不仅需要具备人文性,还应该富有趣味性。如果过于刻板、墨守成规,设计就会变得乏味无趣。

他关注设计细节的趣味。在我跟随他设计徐州博物馆的过程中,他曾建议我到南京考察杨廷宝先生设计的淮海战争纪念塔和中山陵音乐台,让我仔细看看杨老对于石材的设计处理。关先生特别强调石材边缘的搭接,应该呈现出微妙的缩进状态,而不是简单、突兀地凸出。他在对清华主楼加建的设计细节进行推敲的时候,对于出檐的层次、搭接的宽度,反复琢磨,他的办公室门口有一把度量尺子,代表着他对建筑细节的极致关注。他会对着尺子琢磨细小的尺度变化对于人的感受的影响。这些言传身教让我意识到,对于构造细节的精准把握是设计的关键所在。尤其是在投资和技术条件有限的情况下的设计,比如办公室等场所,其每一处都会被人所感知和使用,而更应把握住每个细节上的具体尺度。

另外,还有一点,对我来说非常重要。1996 年,季元振老师指导我参与关先生主持的徐州博物馆的设计工作。季老师是项目负责人,他有丰富的工程经验,拥有多项发明专利。我记得他告诉我,建筑工程与科学研究不同:科学研究可以失败,如果一条研究路线行不通,那也算是一种研究成果,因为其他人可以借此避免重复错误,寻找新的研究路径;但建筑工程不容失败,如果一座楼房建造失败,甲方的投资就浪费掉了,我们不能简单地说下次再来。建筑工程是在综合条件下寻求最佳解决方案,不容失败。我们也必须明白,建筑设计永远也无法达到完美,完美意味着资金无限,现实条件并不具备这种可能。因此,季老师总结了这样一种态度:“知死活,知大小”。所谓“知死活”,就是要明确哪些方向是死胡同,哪些方向是通向成功的,只有正确把握大局,才能带领团队将事情做好。而“知大小”,则是要明白哪些事情是关键问题,需要投入更多精力和资金,同时也要知道哪些是次要问题,不可过度纠结。一味追求完美,那么楼房永远也建不成。

第三段经历,是我获得法国总统奖学金的支持,参加了“中国建筑师在法国”的游学2)。这段经历对我来说也非常有启发。相对集中的3 个月时间里,我们在法国到处参观学习,自主探索。巴黎给我的印象尤其深刻,每个月我都对它有新的感受。这座城市经历过大规模改造,但不像当下的工业化城市,而是更具有人文气息,它的建筑看似平实,却有恰到好处的线条和转角,当光影不断变化,建筑呈现出一种细腻的感觉,城市空间形成独特的氛围。这种特质深深地吸引着我,启发着我追求潜移默化、细腻微妙的设计。比如,校园中的教学建筑,我希望我设计的不只是一栋单纯的功能性建筑,而是当学生在其中长期生活、使用,能够不断发现这栋建筑的有趣之处。举例来说,清华大学图书馆,关先生1991 年完成了三期的建筑(图2),我跟随关先生,与韩孟臻、程晓喜老师,以及王彦、姚红梅建筑师等同事一起完成了四期的设计(图3)。到现在,每次走过、走进这些建筑,都仍然有新发现,一开始,觉得整体很好,慢慢地,会发现新的细节,某个檐下的高度,某个转角砌砖的方式等等,越久越能发现其中的趣味与精妙,这对我产生了深远的影响。

1 方塔园堑道,引自参考文献[2]

2 清华大学图书馆三期

3 清华大学图书馆四期北侧鸟瞰

WA

那么,这些想法是如何结合设计理念体现在您的实践中的?您的建成项目和方案中,有一些特别突出体现了您设计理念的创新点,可以详细介绍一下吗?

刘玉龙

在介绍我的实践之前,先讲讲我的一点理解。建筑设计首先是理性的,应遵循理性的逻辑,而精神性与日常性是建筑空间理性逻辑的两个主要来源。古典建筑空间常常呈现为完形对称的几何形态,具有强烈的精神性,是一种抽象化的理想空间原型;而在复杂功能的要求下,现当代建筑往往表现为更加自由多变的形式格局,体现出人类生活的日常性和多样性。这两方面,共同构成建筑设计的空间理性逻辑。

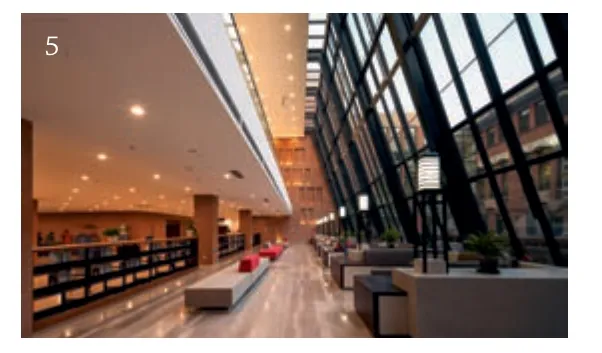

我尝试在理性思考的基础上归纳规律、加以改造,增加空间组合的可能性与灵活性,再应用设计原型来创作。举例来说,常见的博物馆、图书馆设计往往采用规则的方块结构,内部空间通常以中央大厅为核心来做变化。我以这种经典空间原型为设计的出发点,尝试以统一纯粹的空间形式,使建筑作为人造物,给人以精神性和崇高感。首先是通过设置4 个核心筒来构建建筑体系,将其分布在建筑的4 个角上,形成稳固的核心结构,在这个基础上,我尝试引入各种变化,比如横向或纵向的大厅、穿通的空间等,组织形成了丰富多样的空间,核心的公共空间能够富于精神性和表现力,甚至可以具有当代精神图腾的意味。近年我作为工程主持人参与设计的清华大学图书馆北馆(图4、5)、河南中医药大学图书馆(图6、7)、青海大学图书馆(图8、9),以及正在建设的中原科技学院图书馆、康复大学图书馆、中国中医科学院大学图书馆(图10)等,都运用了类似的原型方法。

第二个方面是激活消极空间。Poche 是个法语词,是巴黎美术学院在设计中的常用术语,描述了建筑剖面图中被涂黑的部分,比如墙和吊顶等,代表着原本被认为是消极、无用的区域。山东大学趵突泉校区动物实验中心(图11)设计中,我们就采用了正视消极空间的做法。当时设计面临诸多严格的限制和比较多的设计需求,实验中心所在地是一处古老的区域,周围遍布校园遗产,并有严格的建筑限高,其中还有一项挑战是实验中心要与一座历史悠久的小塔相协调。这座小塔是民国时期建造的,位于场地中央,地形有高差,又考虑到不得干扰趵突泉的地下水,医学院建筑无法向地下扩展。这些限制最终全部成为设计的启发,我们重新挖掘和利用这些消极因素,通过地形调整和设计手法,将被动的功能要求转化为了主动的文化价值。

4 清华大学图书馆四期北侧主入口

5 清华大学图书馆北馆中庭空间

6 河南中医药大学图书馆空间轴测分析

7 河南中医药大学图书馆

8 青海大学图书馆

9 青海大学图书馆中庭

10 中国中医科学院大学图书馆

11 山东大学趵突泉校区动物实验中心

12 清华大学医学院

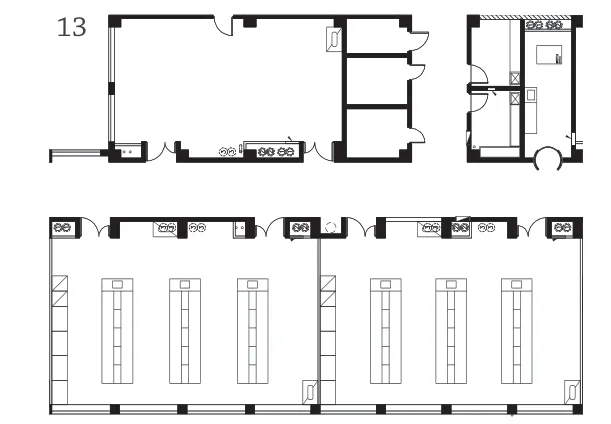

13 清华大学医学院通风结构示意

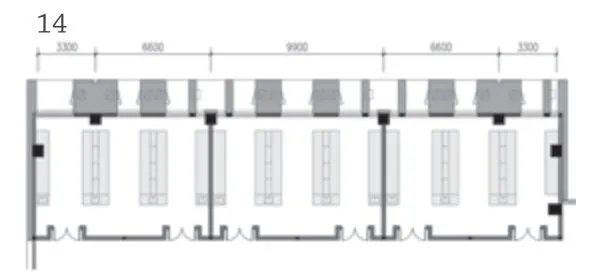

14 青海大学医学院公共卫生健康研究与临床技能实训基地平面示意

15 青海大学医学院公共卫生健康研究与临床技能实训基地外立面

类似的思考也体现在我对科研实验建筑和医疗建筑的通风系统的处理中,而这种处理相较于前述山东大学项目化消极因素为有利条件的做法又显得更为主动。科研实验建筑的实验、实验辅助和PI 办公3 类空间的逻辑架构和相互关系,通风、排烟、净化等机电设备的系统设置,空间的可变性和多用途设计等至关重要。比如,通风系统,功能是确保室内空气质量,特别是在湿式实验室、医学实验室、农业实验室等需要处理气体的场所。这些实验室通常配备有排风柜和排风道,用于处理有害气体和异味以及排放室内的废气,而怎么处理通风系统本身是科学理性的问题。以往通风系统常用的方式是各房间的通风管或分别单管、或多管汇合,最终进入同一个管道井里。我在清华大学医学院(图12、13)的设计中采用了一种新的思路:每个房间都配备一个排风柜,柜内设有风道,建筑有3 层,每层都配备了独立的通风管道。管道连接到屋顶,由风机排风,形成了以层为基础的3 个独立的系统,这种设计使得每个房间都能保持良好的通风状态。这套通风系统同样被融入在建筑的结构中,我在建筑的走廊中设置了1250mm×600mm 的长扁柱和两根小梁,将通风道巧妙地隐藏其中,为每个房间提供了更多的可利用空间,可以放置实验仪器。在这种理性思考的基础上,我尝试延展这种类型建筑的文化价值。排风道是一个设备管道,本来是一个消极因素,按理说应该把它藏起来。但是在青海大学医学院公共卫生健康研究与临床技能实训基地项目(图14、15)中,我通过将通风竖井外置,使之与建筑立面结合,并以自身体量形成对窗洞口的外遮阳,在实现实验室人工通风和防眩光实验操作环境的同时,使立面从一线气候边界化为有功用的空间,并以理性而活泼的节奏韵律充分塑造科研实验建筑设计的层次感,赋予它全新的性格特征。这种基于结构和设备机电系统的理性设计,同样也形成了一种人文表达,转化为文化的表象。

16 西安美术学院体育馆

17 山东农业大学食堂综合体

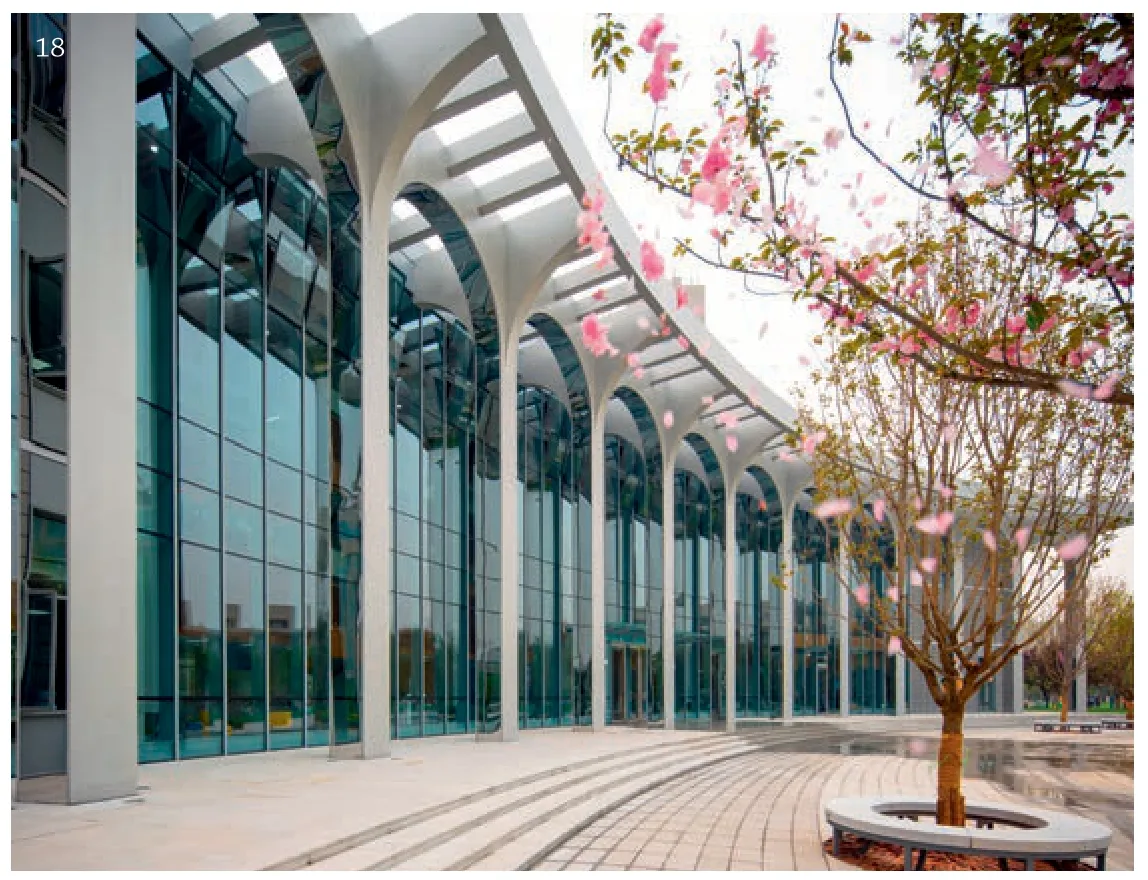

18 长安大学师生活动中心

19 中国中医科学院大学校区

20 校园中的湖景

我想,建筑空间并非纯粹理性逻辑的结果。在建筑设计中,我一直注重从中国传统人文审美价值中汲取营养,在理性逻辑的基础上,探索人文意境的表达,追求具有时间性的动态游线和具有人文趣味的生活场景。

在一些小尺度的设计中,我也尝试在构建建筑空间理性逻辑的同时探索建筑空间的人文意境,比如西安美术学院体育馆(图16)、山东农业大学食堂综合体(图17)以及长安大学师生活动中心(图18)。以长安大学师生活动中心为例,长安大学的前身是西安公路学院,我了解这段历史,设计了清水混凝土的拱券,像公路上的桥梁一样,充满了支撑的意象。在这个基础上,我受到了伊塔罗·卡尔维诺(Italo Calvino)的《看不见的城市》(Invisible Cities)中描述的费朵拉(Fedora)城市的启发3)[5],想象了一个类似的场景,增添建筑的趣味性。这是一个学生活动中心,学生们来办理入学手续、毕业手续等。我在柱子的侧面做上镜面不锈钢,不仅为了让建筑增加层次,不那么平淡,也想要创造一种互动体验。镜面配合前面的台阶,让人们可以在毕业时拍照留念;它本身微妙的曲面,又制造出哈哈镜似的效果,让人仿佛置身于虚拟世界,师生经过它的时候可能会观察到自己人生不同阶段的成长和变化。这种设计将建筑的物质性与具有人文趣味的生活场景相结合,即使没有读过卡尔维诺的书,人们也会对这种体验有些感触。

在校园规划设计中,我常常想象其中一种“中国式”的生活场景:师生三三两两,迤逦而行;小山之南必有水面,水面宽度尺度适宜,既可看到对岸人的动作,又看不清表情;小山之上应有亭子,以利登高驻足;水边建有水榭,人们或凭栏而望,或坐立其中,相谈甚欢。这些场景的塑造,可以使一个校园具有人文诗意,具有超越具体建筑形式的生命力。在规划设计中国中医科学院大学苏州校区(图19)时,对于是否延续苏州当地特色的文化特征、设计一个“苏而新”风格的校区也有讨论。我想到了关先生在中央民族大学规划中的经验,他认为,民族大学校区设计虽然需要体现中国特有的人文风格,但不应当带有某种具体民族的烙印。贝聿铭和陈其宽做的东海大学,校园建筑形式并不指向具体某一种中国类型或者形式,但其底层架空、坡屋顶、木质构造、白墙等设计元素,低层建筑、宽敞院落等空间上的尺度感,都给人一种东方的感觉,塑造了属于东方的文化意境。因此,我建议中国中医科学院大学的校区风格不应局限在苏州的苏式上,而应不拘泥于某种具体的地域文化或流派,通过现代建筑的设计手法展现具有中国文化内涵的风貌,表现出国际视野和前瞻性。与此同时,在景观上塑造出属于这所大学的人文意境。校园内有3 条河流,我们将它们交汇处打造成了一个小湖,还设计了一座小山和一座水榭,让人们可以从不同角度欣赏湖景,形成具有时间性的动态游线(图20)。在尺度上我借用北大未名湖的设计,推敲出一个比较得体的尺度,从空间的理性角度出发,营造出独特的人文意境。

WA

在过往项目中,我们能看到您对建筑品质的坚持以及在建筑设计过程中的不断思考。您在近期的设计工作中面临了哪些挑战?您是如何应对这些挑战的?

刘玉龙

首先是来自行业的挑战,建设行业发展模式和内涵发生变化对设计单位提出了新的要求。市场由大规模、大尺度的标准化建设转变为小规模的节点更新、加建和改造,这种项目类型的转变意味着我们要更注重对建筑细节的把控,追求建筑的“小而精”。

另一个挑战来自于实际项目中的现实情况。作为行业中的专业人士,我们可能有着良好的愿景,比如我之前提到的人文理想。然而,实际的逻辑往往受制于现实条件,无法完全实现。举个例子,开放式校园的概念已经存在很久了。理想中的学校可以作为城市设施对外开放,以促进学生和社会的交流,但从现实层面的学校管理和学生意愿来说,他们可能更注重学生的安全和隐私,在设计愿景与现实考虑之间存在明显矛盾的情况下,解决之道可能不在于非此即彼,而是追求在两者相互博弈之后达到相对平衡,比如面对物理上对外开放的困难,我们先可以追求广义上的知识共享,分享学校的线上讲座、课程、图书等学习资源,尽可能靠近理想中的开放校园。

数字化和人工智能技术也带来了挑战。随着数字化时代的到来,人们对环境的需求也在变化,例如,人们可能不再需要真实的环境,而可以通过虚拟环境来满足需求。我们需要探索数字化时代下激活建设行业的新模式和新方法。近期我们在尝试进行“数字图书馆”的研究、设计和教学,与学生们一起探究图书馆作为数字资源的新变化与新模式,以积极应对这种来自时代的挑战。

WA

面对这些挑战,作为清华大学设计研究院董事长与总建筑师,请您谈一谈当代设计院是如何实现自己的使命和身份的?

刘玉龙

清华大学设计研究院延续着清华大学的传统校风,一直以来都非常注重稳健发展,守正创新。基于高校设计院多专业齐备、协同、配合的特点,我们提出三个坚持、提升和创新的观点。

“三个坚持”展开来讲的话,一是坚持大学设计院学研产平台的发展定位。高校设计院应注重工作的研究性和高质量,服务关乎国计民生的重大项目与课题,并在此过程中对建筑学做出具有自身特点的理论贡献,影响并引导学科和行业未来发展。二是坚持专注高品质设计的办院宗旨。作为建筑设计行业的主力军,我们应当追求努力推动每个项目成为高质量作品,提升设计品质。三是坚持以技术领军人物为核心构建高端人才队伍。建筑设计是需要团队协作的系统工程。清华院会努力提供机会,让个人在团队体系中发挥所长,为人才培养提供一个综合发展的平台,从而构建以领军人物为核心的人才团队,以应对复杂环境、创造高质量作品。

在这个基础上,我们有“三个提升”:以合规性建设推动内部管理提升、以系统性技术建设推动技术能力提升、以研究先导推动设计创优和作品水平提升。设计院在建设层面要有合规性的管理、系统性的技术建设以及以研究为先导的创优体系,这需要我们通过日常的努力和实践,确保提升措施的有效执行,从而更好地落实我们的目标。

另外,着眼于近期的发展与挑战,我们提出了“三个创新”。首先是探索设计为核心的全过程全领域协同创新。清华院一直在推动这方面的建设,希望将全院的项目都纳入全过程工程咨询以及建筑师负责制。第二,是探索双碳研究和技术的战略谋划和实践创新。双碳是当前的重要战略研究和实践创新领域,在双碳领域,学校与设计院共同成立的协同创智研究中心当前主要研究工作都聚焦于推动清华校园碳中和的研究和落地。第三,是探索数字和AI 在设计领域的结合和创新。数字和AI 的迅速发展对各行各业都产生了深远影响,在人工智能技术方面,我们计划举办AI 工作营和院级的创新大赛,组织讲座和交流活动,促进年轻人之间的经验分享和合作,推动创新的发展。

当代社会的知识结构和社会逻辑正在发生剧烈变化。与过往螺旋上升式的知识积累逻辑不同,现在的情况更像是一团缠绕的线,年轻人和年长者之间的知识和经验交织在一起,互相补充。因此,面对当前挑战,大家应该共同促进相互交流,共同探讨解决方案,不断地学习和探索,以适应时代的变化。

注释

1)原文为“一种可以用两条后腿直立行走的哺乳动物,能意识到自己在思考会利用工具和物资,还能按照自己之前形成的想法塑造周围环境,我们该如何看待这样一种动物,这样一种称为人的动物?”引自参考文献[1]。

2)“150位中国建筑师在法国”项目。该项目是法国总统希拉克1997年访华时提出的,由法国政府提供奖学金,邀请150名中国建筑师到法国学习深造。

3)原文出现在《看不见的城市》中的“城市与欲望之四”一章,“灰色的石头城费朵拉的中心有一座金属建筑物,它的每个房间都有一个水晶球,在每个球体里都可以看见一座蓝色的城,那是不同的费朵拉的模型。费朵拉本来可以是其中任何一种面貌,但是为了某种原因,却变成我们现在所见的样子。任何一个时代,总有人根据他当时所见的费朵拉,构思某种方法,藉以把它改变为理想的城市,可是在他建造模型的时候,费朵拉已经跟从前不一样了,而昨天仍然认为可能实现的未来,今天已经变成玻璃球里的玩具。收藏水晶球的建筑物,如今是费朵拉的博物馆:市民到这儿来挑选符合自己愿望的城,端详它,想像自己在水母池里的倒影(运河的水要是没干掉,本来是要流进这池子里的),想像从大象(现在禁止进城了)专用道路旁边那高高在上的有篷厢座眺望的景色,想像从回教寺(始终找不到兴建的地基)螺旋塔滑下的乐趣”。引自参考文献[5]。