我国社区居民医疗健康保障体系的多元委托代理关系探析

胡茂 朱敏 鲜艳

【摘要】在我国人口老龄化、居民健康保健意识增强和医疗保健服务需求不断增加的背景下,政府加快了社区居民医疗健康保障体系建设。在该体系中,居民作为最终需求者与政府和社区基层医疗机构之间形成了复杂的多元委托代理关系。本文从经济学角度出发,首先运用委托代理理论探讨社区居民医疗健康保障主体之间的委托代理关系;其次分析多元委托代理关系各主体之间的博弈行为;再次揭示社区居民健康保障体系建设中由于参与主体间信息不对称、监管不到位而产生的道德风险行为;最后从解决信息不对称问题和完善监督约束机制两个角度提出降低我国社区健康保障体系中道德风险的有效途径。

【关键词】社区居民医疗;多元委托代理;博弈;道德风险

【中图分类号】R197【文献标识码】A【文章编号】1672-4860(2024)01-0052-08

健康是居民实现个人幸福和尊严的基本条件。近年来,由于人民生活水平的改善,居民健康保健意识逐渐增强,加之人口老龄化这一现实趋势,我国居民医疗保健服务需求不断增加。在此背景下,中国政府加大了居民医疗保健投入,并加快了医疗改革的步伐。

一、研究背景

社区居民医疗健康保障体系是构建全民健康保障网络的基础。自1998年提出“小病进社区、大病进医院,建立和发展具有中国特色的社区卫生服务体系”,到2019年明确在河北、山西、河南等20个省(市、区)开展社区医院建设试点工作,20余年的医疗改革进程中,医疗资源配置重点逐渐转向社区医院、乡村医院等基层医疗机构。然而,目前我国社区居民健康保障体系构建依然面临重重困难,“看病难,看病贵”问题仍是影响提升老百姓生活幸福度的重要因素。

(一)现实背景

由于政治、经济等多种因素的限制,发展社区医疗在过去并非优先解决的任务。然而,随着市场经济体制的改革和城市社区建设的推进,我国医疗卫生体制开始面临新的挑战,原有医疗体制已经无法满足经济社会发展需求,社区医疗服务的发展成为医疗卫生事业改革的重要方向之一,并在改革中不斷完善。过去10年,我国政府采取了多项医疗改革政策并投入大量资源来促进社区医疗卫生发展,并建立了分级诊疗体系。从2012年开始,基层医疗机构占据了总数的93%以上,成为我国医疗卫生的重要防线,不仅承担着常见病和慢性病的筛查、防控工作,还要满足居民多样化的医疗需求。

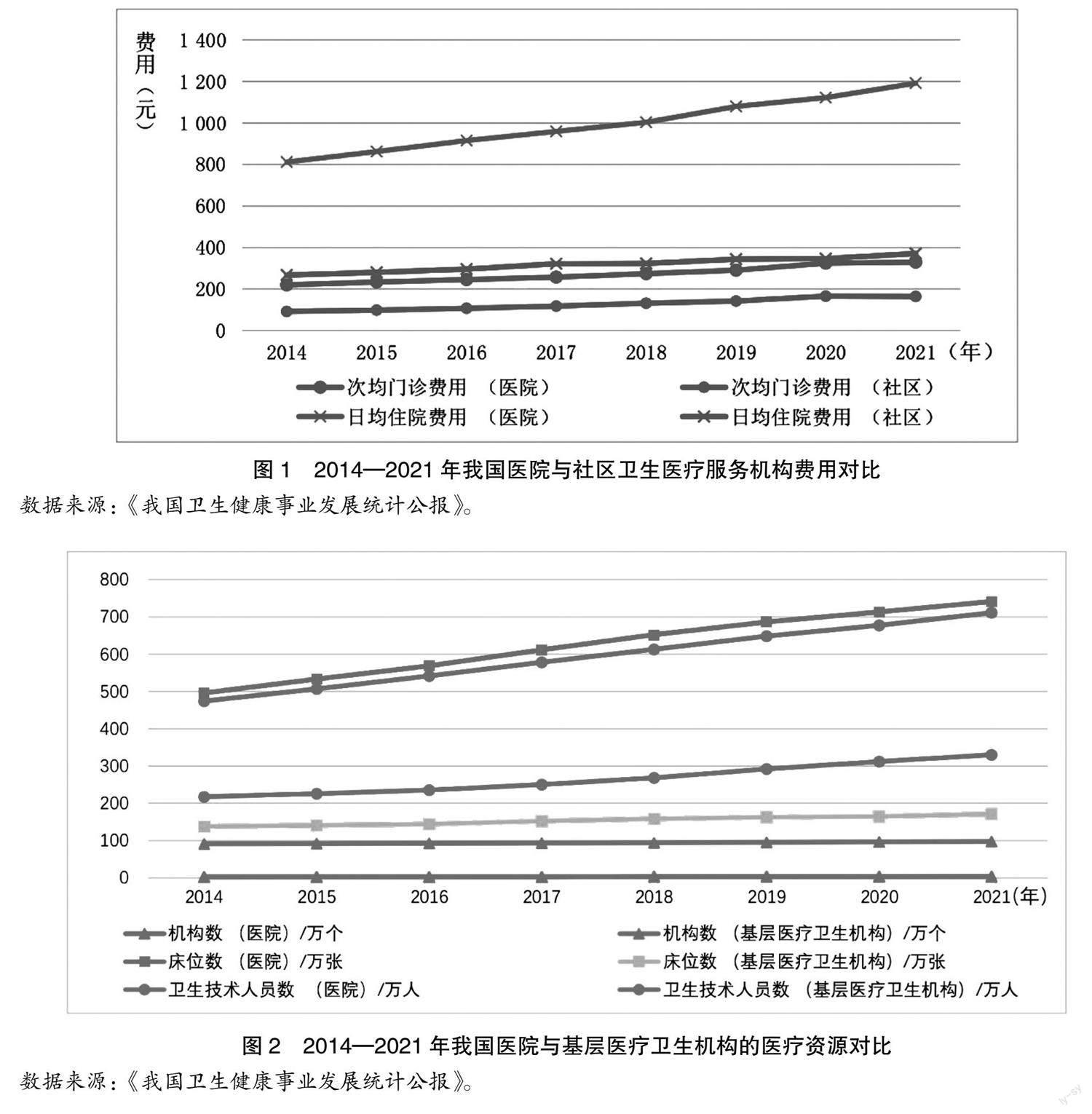

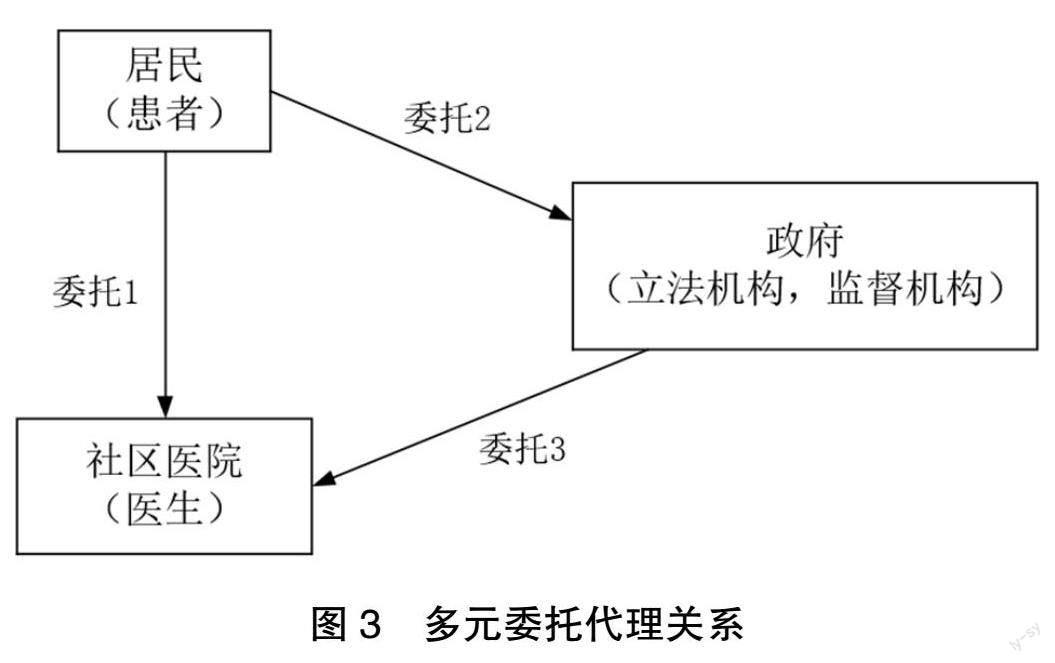

尽管政府在社区医疗硬件设施建设和人力资源引进方面投入了大量财政资金,但其在引流社区医疗机构、减轻大城市医院医疗负担,以及降低居民医疗费用方面的效果并不显著。首先,根据《我国卫生健康事业发展统计公报》公布的数据计算,我国医院以不超过3.5%的占比,承担了45%左右的诊疗人次;而占比超过93%的基层医疗机构承担的诊疗人次不及4%。并且,自2010年医改启动至2019年,我国社区医疗卫生服务机构的诊疗人次占比不升反降,说明我国社区医疗服务并未有效引流居民就诊、减轻大城市医院医疗负担。其次,我国居民的医疗费用并未降低。从图1可以看出,我国次均门诊费用、日均住院费用均呈现出逐年递增的趋势,并且医院的日均住院费用远远高于社区医疗机构。居民承受了较高的医疗费用,却未能享有相应满意度的医疗服务。另外,过度医疗与套用医保的现象也值得我们关注。我国职工医保的住院率呈现持续增长趋势,而这并非大病患病率高的结果,一些低标准、低效率的住院仅仅是居民套用医疗保险的道德风险行为。这不仅导致医疗资源的占用和浪费,也影响了医院的服务质量和居民的医疗服务满意度。有学者认为,“我国的过度医疗的根源,是医疗服务业的全球特征与中国特色相结合的结果。”[1]

目前,社区居民医疗面临的困境可以从多个主体的角度分析。周俊婷等从大医院资源聚集效应、基层服务能力不足、缺乏顶层设计等方面分析了分级诊疗在我国实施效果并不理想的原因[2]。可以明确的是,我国基层医疗机构数量占比虽大,其健康保障服务供给却不足,缺乏资源。从图2可以看出,我国基层医疗机构数量远远超过医院数量,但极少的床位数、卫生技术人员数量与机构数量严重不匹配。进一步分析数据可以发现,基层医疗机构在数量上保持了超过93%的占比,但其床位数仅为总体的20%左右,卫生技术人员数也不及医院的一半。由于人才、资源的缺乏,基层社区医疗在面临较大诊疗压力时难以保证医疗服务质量、满足居民需求,不能促进居民对社区医疗服务的购买意愿。居民对社区健康医疗服务质量缺乏信任并流向大医院,社区医院收入难以提高,人才、资源缺乏的劣势更难得到改善,我国基层社区居民医疗保障体系发展陷入困境。

实际上,社区健康保障体系是一个复杂的系统工程。看似社区医院资源不足引起的医疗供需失衡,造成居民选择大医院、社区基层分诊制度难以实现,但事实上仅依靠政府不断增加社区医院的财政补贴、提升社区医院的硬软件资源,并不能从根本上缓解社区医疗健康服务供需失衡、社区健康保障体系建设缓慢的困境。我国现有社区健康保障体系存在的问题既涉及居民与社区医院,也涉及政府与市场,是多方主体的利益博弈,绝非简单从单一主体发力就可以解决。

(二)文献综述与基础理论

1. 文献综述

社区健康保障研究涉及医学、管理学、社会学、公共管理等学科,在我国还是一个比较新的研究领域,现有研究主要集中在社区健康服务现状调查、社区卫生中心的运行机制、转诊制度的构建、医疗保障制度建设等。一些学者认为,我国社区健康福利目前取得诸多成就,如建立中国特色健康福利体系、重视基层社区福利制度建设、高效利用健康基础设施、注重福利政策的包容性等,但还存在以下问题:社区健康福利责任主体模糊化、社区健康福利来源单一化和社区健康福利获得复杂化[3]。

对于社区健康保障,学者们还关注社区的健康管理体系、健康教育与宣传,以及针对特殊人群的健康保障研究。例如,梁小华、李大兴以重庆市老年人社区健康管理为研究对象,从技术、人力资源、政策措施、体制、筹资等方面揭示现存问题,并提出改进对策[4];郭清调查了我国5个城市下岗职工家庭的健康状况,并对社区卫生服务体系进行综合评价,提出要建立下岗职工社区卫生服务保障机制[5];余春艳等以深入访谈、分析的方法,了解城市社区中青少年流动人口面临的主要健康问题、获得的相关信息和服务,以及在寻求和使用这些信息及服务时存在的挑战和障碍[6]。

社区健康管理是一个涉及多主体的复杂系统,包括政府、社区、健康管理有关机构、居民等主。关于各主体之间的责任与功能划分,学术界观点稍有不同。例如,刘瀚洋等认为,社区健康管理作为一项公共卫生服务,应当由政府主导[7],政府主导下的社区卫生健康管理,符合卫生改革的步伐;但詹成付认为,根据全国和谐社区建设的理论与实践经验,需要警惕政府功能“错位”的出现[8]11;于燕燕则从法律、整体规划和资金支持三个方面总结了政府功能在社区健康管理中的体现[9]227-232。

已有的社区健康保障相关文献多为宏观研究,微观研究较为缺乏,尤其是从经济学和社会学视角的研究较少,对医疗健康的社会属性和整体相关性特征缺乏关注,因而未能更好地解决当前社区健康保障地困境,实现健康保障制度的创新。在健康保障制度缺失以及运行不畅的情况下,一方面居民依然要面对重疾或者慢性疾病等导致的大额治疗费用;另一方面居民和医院都存在不少的道德风险行为,造成医疗资源的浪费、国家医疗保障费用的无效支出。2009年新医改方案出台后,社区医院发展管理的政策和方向均有改变,但有关研究并不到位。本文尝试从经济学角度探讨社区健康保障问题,找到解决社区健康保障困境的有效途径。

2. 委托代理理论

委托代理理论将委托人和代理人之间的关系视为经济契约关系,主体间既有普通的合作关系,也有经济利益关系。在委托代理关系中,代理人按照委托人的要求行动,往往拥有更多的信息,而委托人难以监督代理人的行动,处于信息劣势。因为代理人拥有一些独一无二的信息,这些信息可能有有利的用途,但只有在利用这些信息进行的决策是由他本人做出或在他本人的积极合作下做出时,这些信息才能被利用[10]291。由于参与主体之间的信息不对称,在理性经济人假设下,代理人可能会利用其信息优势采取机会主义行为,从而产生道德风险。同时,委托人也难以真实度量代理人的付出程度,从而进一步加剧了信息不对称问题。

很明显,居民医疗健康服务是一个不完全信息市场,多个主体之间形成复杂的委托代理关系。我国过去“国家、单位办”的居民健康福利理念正在发生改变,居民健康由单一的国家责任主体转向国家、市场与个人多元责任主体。在这种背景下,如果不厘清政府、社区医疗机构、居民作为社区居民健康保障服务体系的三大主体之间的关系,不但会造成社区健康服务主体模糊、责任不清,诱导社区医疗健康服务提供主体因追逐自身利益最大化,而牺牲居民基本公共利益,同时也加重社区居民医疗健康服务中的道德风险行为,破坏我国社区居民健康保障体系的构建。

本文运用委托代理理论来阐释社区居民医疗健康保障主体的关系,抛开医院救死扶伤的“天使”角色,以及政府天然公共利益代表“道德人”的约束,还原“经济人”的身份,将社区医疗健康服务看作是委托人和代理人之间基于利益分配所形成的一种契约安排。根据公共选择理论,政府机构和政府官员与市场参与者一样,是理性的经济人,他们的行为受到经济动机的驱使,例如追求选民的支持、争取政治权力、实现个人经济利益等,他们在做出决策时会权衡不同成本和利益。顯然,作为不同的利益主体,政府、居民和社区医疗服务机构几个主体的目标函数不相同,在信息分布不对称情况下,各自根据其自身利益最大化原则进行决策和行动,就有可能损害其他主体的利益。

二、社区居民医疗健康保障体系中的多元委托代理关系

Ramesh等[11]在分析中国医改不成功原因时提出:“医疗改革的失败部分是由于对政府、医疗服务提供者和用户之间的战略互动关注不足,以及对影响他们偏好和行为的激励机制的理解有限。”事实上,在社区居民医疗健康服务中,居民作为最终需求者,与政府、社区医院之间形成复杂的委托代理关系。

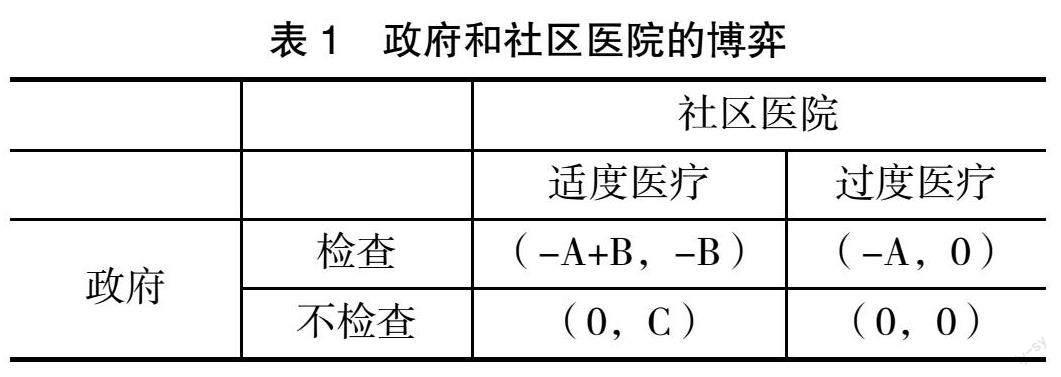

由于居民基本医疗具有公共产品的性质,居民缴纳税收,委托政府投入社区医院的建设,提升社区医院的服务水平,政府作为代理人承担起医疗服务提供与监督的责任,接受居民委托,对社区医院的医疗保健服务进行财政投入和监督。同时,政府又将居民医疗保健服务的提供委托给社区医院,形成多元委托代理关系。

(一)居民、政府、社区医院构成的多元委托代理关系

在全民医疗保险制度基础上的社区健康保障体系中,政府、患者和医院之间形成复杂的代理关系网络,这种多元委托代理关系涉及不同角色之间的委托和代理行为(图3)。

1. 委托1:居民-社区医院

在没有政府参与的社区居民与社区医院的单一委托代理关系中,社区居民是委托人,委托医院(医生)进行疾病诊断和治疗,提供医疗健康服务;社区医院为代理人,接受居民委托并提供诊疗方案。

作为委托人,社区居民(患者)在这一关系中被动处于弱势地位。不同于其他完全竞争的服务市场,服务的交易只需要在市场价格机制的作用下完成。医疗服务的专业化、复杂性、技术性等特点使得医疗市场成为一个不完全信息市场,患者无法低成本获得关于医疗服务质量、数量、价格等方面的充分信息。因此,在面临健康问题时,患者倾向于听从医生给出的诊疗方案,很难对医疗服务的质量和效果进行全面、准确的评估,更难以做出基于市场信息的完全理性决策。

医院(医生)在履行代理人职责时是“理性经济人”,而非普通人所期望的天使道德人。在社区医疗健康服务的委托代理关系中,医院(医生)凭借专业技术的信息优势,按照自身利益最大化原则行事,而非遵循委托人的利益最大化原则。这种情况下,医院(医生)有动机主张进行更多的医疗服务,从而获得更高收益。在医生的收入与医疗费用相挂钩的制度下,这一情况更加普遍。例如,医院(医生)为获得更高收益而增加不必要的检查、使用昂贵的药物,或是从药品、器械销售中获得额外的回报。这类行为强化了医院(医生)的经济利益,但却可能因为治疗方式和药物选择不当导致居民(患者)利益受损,道德风险由此产生。

在居民与社区医院(医生)构成的委托代理关系中,社区医院(医生)的道德风险行为无法通过分散的患者市场进行监督。这是因为监督成本对于个人而言较为高昂,且存在搭便车行为,患者没有激励去监督医生的道德风险行为。这时就需要权威的第三方(政府)加入对代理人的监督。

2. 委托2:居民-政府

政府加入社区健康保障体系后,居民作为委托人,政府作为代理人,形成第二层委托代理关系。在居民与政府的委托代理关系中,居民一方面要向政府缴纳税收,委托政府建设社区医院、提升社区医疗服务水平;另一方面,还要向政府的医保机构缴纳保费,委托该机构对医院进行选择、付费,并监督评估社区医院的医疗健康服务,以免过度医疗现象发生,造成医疗资源的浪费。

然而,监管部门若不能及时、准确地判断医疗信息市场上的过度医疗现象及其严重程度,其监管就可能存在灰色地带,难以确保医院(医生)为患者提供适当的医疗服务。在监督约束机制不完善情况下,第一层委托代理关系中的道德风险问题又将重现:医院(医生)有动机利用医疗技术信息优势、医院资源和病人病情谋取自身利益,并损害患者的利益。另外,由于政府行政部门在主客观条件限制下无法对众多医疗服务信息进行完全的鉴别,监管部门可能基于不真实或不全面的信息制定政策,导致政府部门的决策失误[12]。

3. 委托3:政府-社区医院

政府和社区医院一起构成第三层委托代理关系:政府扮演委托人角色,社区医院则作为代理人,接受政府委托,在合理成本前提下为居民提供医疗健康服务。在这一关系中,政府的医保机构向医院支付治疗费用,并通过法律和医保机构对社区医院的过度医疗行为进行约束和监督。此外,政府还可以制定相关法律法规来监管医疗资源的分配和医疗服务的使用情况。然而,监管的成本较高且有时限性,因此社区医院仍存在道德风险行为的可能性。

由于政府的加入,居民与社区医院之间的简单委托代理关系升级成为多元委托代理关系。一方面,政府是居民医疗保健服务需求的代理人,其公共管理行为受到作为委托人的社区居民的监督,因而有激励增加财政投入,建设并发展社区医疗保健体系;另一方面,政府又是社区医疗服务供给的委托人,将满足居民健康服务委托给社区医院来完成,因而他们又有激励监督社区医院的道德风险行为,控制医疗机构的过度医疗。

由此可见,在多元委托代理关系中,三方主体形成了既有共同利益又有利益冲突的复杂博弈关系。

(二)多元委托代理关系下的主体间博弈

政府、居民和社区医疗机构在居民医疗健康服务中形成了利益相关的多元委托代理关系,任何主体一方的行为选择都将影响其他两方的利益。在信息不完全的医疗健康服务市场上,各利益主体都是实现自身利益最大化的有限理性博弈参与者。

1. 政府与社区医院的博弈

在政府与社区医院的委托代理关系中,政府作为行政主体,一方面需要通过财政预算的安排来保证社区医疗健康服务的可持续发展;另一方面通过医保监管部门对社区医疗机构进行监管,确保上一层委托者社区居民在社区医疗保健服务中获得最好的服务和最低廉的价格。社区医院作为代理人基于自身的生存与发展有着独立的利益诉求,只有在财政投入充足的情况下才能更多地完善服务质量,吸引社区居民选擇社区医院购买医疗健康服务。因而,在财政投入力度上会形成政府与社区医院的博弈。在政府财政预算有限、投入不足的情况下,社区医院基于利益最大化目标,必然考虑如何降低运营成本,如减少服务内容或者降低服务质量、“以药养医”等趋利行为。

另外,政府作为医疗服务的委托人,通过医保监管部门对社区医疗服务进行控费,为医疗参保人的社区居民争取最大利益,而医疗机构作为社区医疗服务提供者的“经济人”,会追求收益最大化,二者基于主体利益不平衡形成利益博弈,也阻碍着社区医疗健康体系的构建。

在博弈策略选择上,为保证社区医疗健康保障体系的顺利运行,政府作为委托人,策略组合包括“检查”和“不检查”;社区医院为了保证自身运行和收益,策略组合包括“适度医疗”和“过度医疗”。从收益来看,政府检查需要付出一定成本A,若查出过度医疗行为则会有惩罚金收益B;不检查则不存在检查成本,但也失去了获得惩罚金的可能;医院的过度医疗行为能带来一定收益C,但被查处时不仅会失去收益,还需要支付惩罚金B。二者的博弈可简单描述为博弈矩阵(表1)。

2. 政府与社区居民的博弈

虽然政府与社区居民在对待社区医院医疗服务供给上有着一致利益,但也存在着利益争夺上的博弈。社区居民委托政府推行社区医疗服务,从而能够以最低价格享受社区医院便利完善的基本医疗服务。然而,政府作为公共利益的提供者,控制社区医疗投入预算,平衡各种财政支出是其追求的目标,不会完全按照居民意愿制定在社区医疗健康服务中双方的支付比例。政府希望居民作为社区医疗卫生服务的接受者,承担一定的费用压力,但显然居民个人的支付比例会影响居民选择社区医疗服务的意愿,二者在支付比例上形成一定的利益博弈。

在博弈策略的选择上,政府作为先行者,可以制定或高或低不同水平的社区医疗卫生费用支付比例;居民可以选择参加或不参加社区医疗保障体系。从收益来看,政府制定较高水平支付比例能够有效吸引居民去社区医院、分流大医院诊疗压力、促进社区医疗保障体系建设、带来社会收益,但也意味着较高的成本;低支付比例则无法达到发展社区医疗、缓解目前医疗困境的目的。居民参与社区医疗就能以低成本享受便利的医疗服务;不参与社区医疗选择大医院就醫则会提高自身医疗成本。

3. 社区医院与社区居民的合谋与博弈

首先,社区医院与居民基于自身利益最大化,在面对政府保险机构上具有共同利益。由于信息不对称以及医患合谋行为在票据或医疗文书中难以体现,政府在监管上面临困难。医患双方在某些情况下可能会形成利益共同体,导致存在共同骗取国家医保基金的道德风险行为。尤其是,个别医院为方便套取医保基金甚至可能会自行伪造参保人的住院清单和病历,并通过一定返还比例的方式将这些资金返还给患者,这种行为是医患合谋中最严重的现象之一。这种行为将本来可以在门诊完成的医疗服务转化为更高比例报销的住院服务,从而导致了过度的医疗消费。更有一些慢性病患者,更有自己提出想要什么药,医生就开什么药的现象。此外,医患合谋还会导致为非参保人员开具虚假的可以保险支付的病种等行为的发生。

其次,尽管社区医院与社区居民在面对政府医保机构时存在一定的利益一致性,但双方的利益也存在一些矛盾,从而导致双方博弈。社区居民希望获得最好的服务,同时希望价格尽可能低廉,即满足他们就近就医的同时,又获得高质量的医疗服务,并能够负担得起医疗费用。而社区医院作为非营利性机构,则需要在控制费用的前提下实现收益最大化,即在面对经济运营和可持续发展的压力下,提供高质量医疗服务。

再次,从博弈策略来看,社区医院在医疗过程中可以选择“适度医疗”和“过度医疗”;居民在已经接受治疗情况下,对于社区医院的过度医疗、过度收费等道德风险行为,可以选择“举报”与“不举报”。从收益来看,医院的过度医疗、过度收费行为可能带来一定收益,但也存在被居民举报遭受损失的状况;面对社区医院的过度医疗行为时,居民选择举报可能需要承担一定经济、精神等成本,但不举报会影响后续医疗成本。

(三)多元委托代理关系下的道德风险分析

在社区医疗保障体系多元委托代理关系下,由于参与主体间的信息不对称,以及相关监督、约束机制可能存在的问题,博弈过程中道德风险的产生不可避免。具体可以从医疗服务需求方(社区居民)和供给方(社区医疗机构)两个角度进行分析。

医疗服务需求方的道德风险是指需求方因掌握更多信息而导致医疗费用成本意识下降,过度利用医疗服务资源而导致医疗保险费用不合理增长的行为,主要有两个表现:一是信息不对称下的“不完全理性”医疗消费。由于医疗市场存在信息不对称,健康又是一种特殊商品,患者并不能完全做到从利益最大化出发的理性选择。居民在无法对自身疾病做出判断的情况下,愿意花费更多的时间与金钱去大医院就医,而不接受社区医院的“不完全理性”的医疗消费。二是利益驱使下的小病大治、大病久治。很多患者在就诊时,倾向于消费的医疗服务比完全自付医疗费用时更多,如“小病大养”“一卡多用”等,要求医生用最好的检查手段、最好的药,还有患者家属要求对治疗无望的患者继续治疗,均是患者引导的过度医疗。

医疗服务供给方的道德风险主要是医院(医生)因掌握更多知识或信息诱导甚至强制患者进行不必要的医疗消费。社区医院是居民医疗服务的提供者,也是政府委托医疗服务的代理人,可以决定患者的治疗方案及用药,也负责出示医疗单据对参与医保的社区居民进行赔付,在多元委托代理关系中处于信息垄断地位。若缺乏有效的监督约束机制,在成本压力和利益驱动下,社区医院可能发生诱导医疗行为,具体形式包括药品使用不合理不规范、医疗服务提供过度、乱收费等。

三、降低社区医疗保障体系多元委托代理下道德风险的路径

本文分析的道德风险主要是社区居民及社区医疗卫生机构的过度医疗行为、可能存在的联合骗保问题,其产生源于各主体间的信息不对称、利益不协调和政府监督约束机制不完善。因此,降低社区医疗保障体系中多元委托代理关系中的道德风险,需要通过弥合健康信息鸿沟、建立信息分享机制来解决信息不对称问题,并建立完善有效的监督约束机制,兼顾各方主体利益,协调各参与主体之间的关系,促进医疗服务供需方之间的配合。具体路径如下:

(一)解决信息不对称问题

在构建社区医疗保障体系时,解决多元委托代理中的代理人行为偏差至关重要。为了实现这一目标,我们需要增加委托人对代理人行为及其实际效用的了解程度,以降低信息不对称,提高社区医疗保障的效能。

1. 引导各方主体协作,弥合健康信息鸿沟

不同地域经济发展水平、不同医疗机构的服务水平、不同群体的个体差异等因素,都会产生健康信息鸿沟。信息技术和医疗服务的紧密结合,为社会医疗卫生服务模式和个体健康管理方式带来了变革和创新,而健康信息是这种改变中最为基础的前提保障,必须保障健康信息的可及性、公平性和可持续性。

健康信息鸿沟的解决需要各方主体协调互动,共同应对。患者在健康状况、经济实力、健康素养等方面的差异使得其健康信息需求和获取存在差异,这就意味着健康信息鸿沟的解决需增强对患者的认知,区分个体特征,包括教育、年龄、种族等,针对不同群体的人口特征进行健康知识和教育计划的定制。社区作为弱势群体获取信息的平台依托,针对其当前在解决健康信息鸿沟中作用发挥受限的现状,应帮助社区拓展融资方式,拓宽融资渠道,提高自身服务稳定性。同时,社区也应利用自身对当地居民的了解,开展具有针对性的居民信息技能培训,或者依托社区图书馆提升居民健康信息素养。

2. 升级居民健康档案,推进医疗健康信息电子化及其共享

在传统的医疗服务模式下,不同级别的医疗机构之间存在信息孤岛,导致患者的医疗健康信息无法有效共享。这种情况下,不同医院之间的检测和疾病结果不能互相认可,进而导致患者需要进行重复检查,造成医疗资源的浪费。特别是在基层社区医疗服务机构,由于信息化水平较低,难以实现病人信息在转诊过程中的高效对接。医生之间不能对病人病情做到及时、有效地沟通交流,可能会延误转诊和治疗。因此,社区医疗服务需要建立一个高效的信息共享和交流平臺,以促进医疗资源在不同机构之间的优化配置,提高医疗服务效率和质量。只有这样,才能够有效解决患者和医生在医疗服务中面临的信息不对称问题,并推动医疗服务模式的进步与升级。具体措施如下:

一是社区基层医疗机构应将药品的零售价格用电子屏幕、药品价格明码标价表或价格手册等形式公布,以便患者查询和社会监督,各种药品配送价格应基本达到市场最低批发价。社区医疗服务机构在提供医疗服务时必须遵守社区卫生服务基本药品目录所规定的范围。社区居民可以通过信息平台监督社区卫生医疗服务机构是否基于基本药名目录开药,药品是符合国家临床需求和基层医疗实际需要的必备药品。

二是要推动建立社区居民电子健康档案,利用大数据和互联网技术实现居民医疗信息共享,包括各级医疗机构之间的信息和数据共享、挖掘和分析。例如,三级医院和社区医疗机构可以共享患者生命体征信息、疾病信息、影像检验报告、药品使用等基础数据信息。这样的共享可以降低居民进行重复性检查所需的费用,更好地满足社区居民的健康需求,并促进不同监管部门之间的信息共享,使监管部门可以便捷地获得更准确、更全面的医疗数据,从而更好地了解和监督社区医疗机构的运行情况。

(二)完善监督约束机制

完善的监督约束机制是抑制社区医疗保障体系中医疗服务供给方道德风险行为的保证。为了确保医院(医生)专注于提供适当的医疗服务,而不会为了自身经济利益损害患者的利益,我们需要对医疗健康服务的委托代理关系进行更严格的监管。

1. 建立健全医疗信息公开制度

建立健全的医疗信息公开制度,以提升医疗服务市场的规范性和透明度。具体而言,可以定期公布社区医疗卫生机构的执业资质、医疗服务范围、不同医疗服务项目的收费标准等方式,公开医疗机构的考核评估和行政处罚等信息。增加居民对医疗相关信息的了解,强化居民对医疗服务的监督,防范和减少医疗事故和纠纷。

2. 随机抽查

在约束监督道德风险行为方面,需要对社区医疗机构进行随机抽查。针对收到居民投诉举报较多或有过失信记录的机构,需要增加抽查频次,加大查处力度。通过随机抽查,可以增加监督的全面性和公正性,提高发现问题的概率,以便及时采取必要的纠正措施。对于那些有过不良执业行为的医疗卫生机构和医务人员,应当依法加大惩处力度,以起到警示和震慑的作用。

3. 依法公开监管信息

为了确保监管的公正性和透明度,监管机构应当依法公开监管信息,向社会公众提供相关数据和评估结果。这有助于增加监管的透明度,促进公众对社区医疗机构的信任,同时也提醒医疗机构和医务人员遵守道德规范和法律法规。

参考文献

[1] 郭科, 顾昕. 过度医疗的解决之道: 管制价格?强化竞争还是改革付费?[J]. 广东社会科学, 2017 (5): 176-185+255-256.

[2] 周俊婷, 李勇. “互联网+”破除分级诊疗困境[J]. 卫生经济研究, 2019(10): 30-32.

[3] 赵定东, 万鸯鸯. 社区健康福利治理的发展路径[N]. 中国社区报, 2020-06-18.

[4] 梁小华, 李大兴. 慢性病及老年人社区健康管理的问题与对策研究[J]. 医学与哲学, 2013(1): 55-57.

[5] 郭清. 下岗职工家庭健康状况与社区卫生服务保障机制的研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2005: 1-4.

[6] 余春艳, 程艳, 王子亮, 等. 城市社区青少年流动人口的主要健康问题及健康寻求行为研究[J]. 中国健康教育, 2014(8): 735-737+753.

[7] 刘瀚洋, 穆云庆, 冯泽永. 美国管理型医疗对我国社区健康管理的启示[J]. 医学与哲学, 2015(9): 74-77.

[8] 詹成付. 全国和谐社区建设理论与实践[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2009.

[9] 于燕燕. 社区自治与政府职能转变[M]. 北京: 中国社会出版社, 2005.

[10] [美]路易斯·普特曼. 企业的经济性质[M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2000.

[11] RAMESH M, WU X, HE A J. Health governance and healthcare reforms in China[J]. Health policy and planning, 2014(6): 663-672.

[12] 趙金楼, 韩玉珍, 齐英. 信息不对称下政府行政部门的监管行为失效分析[J]. 管理科学, 2007(12): 87-92.

Study on the Multiple Principal-Agent Relationships in Chinas Community Residents Medical and Healthcare System

HU Mao1, ZHU Min2, XIAN Yan1

(1. School of Management, Xihua University, Chengdu 610039, Sichuan, China;2. Research Institute of International Economics and Management, Xihua University, Chengdu 610039, Sichuan, China)

Abstract: In the context of an aging population and the increasing awareness of healthcare and demands for medical care services in our country, the government has accelerated the construction of the community residents medical and healthcare system. Within this system, complex multi-agent relationships have developed among residents as the ultimate demanders, the government, and community primary healthcare institutions. From the perspective of economics, this study first uses the principal-agent theory to explore the principal-agenct relationship among the medical and healthcare subjects of community residents. Secondly, the game behavior among the subjects of the multi-principal-agent relationship is analyzed. Thirdly, it reveals the moral hazard behaviors caused by information asymmetry and inadequate supervision among participating subjects in constructing the community residents medical and healthcare system. Finally, from the perspective of solving the problem of information asymmetry and improving the supervision and constraint mechanism, an effective way to reduce moral hazard in Chinas community medical and healthcare system is proposed.

Keywords: community residents healthcare, multiple principal-agent, game, moral hazard