福建金坑文昌阁木构营造特征解析

■ 张嫩江 ZHANG Nenjiang

0 引言

文昌信仰在我国民间有广泛的基础,素有“北有孔子,南有文昌”之说,明清时期文昌信仰在全国普及并发展到鼎盛。福建地区自宋、元以来科举发达,士人多崇奉文昌君,希望得到文昌星的福荫,因此不少古村落中均有文昌阁一类建筑的存在。文昌阁在村落中的选址多有讲究,多位于村落的出入口处,正是风水的水口位置,如上杭蛟洋文昌阁,连城莒溪乡壁洲村文昌阁、顺昌元坑文昌阁等。

目前国内学术界关于乡土营造技艺的研究,多以民居建筑作为对象,民居空间多在水平方向上扩展,而楼阁式建筑具有垂直空间形态,并且蕴含着不同于普通民居的营造思维。本文通过对金坑文昌阁木作结构和细样特征的分析,归纳多层木楼阁的地方性营造做法,以期增加乡土营造技艺研究的全面性,为传统乡土营造技艺的传承与保护提供依据。

1 金坑文昌阁概况

金坑文昌阁位于福建省邵武市金坑乡金坑村(图1)。金坑村为国家历史文化名村,地处闽赣二省三县(黎川、光泽、邵武)交界处,属于武夷山脉西段,是历史上由赣入闽的主要通道。村落中除保留较多的传统居住类建筑外,位于村北水口的文昌宫尤为引人注目。文昌宫建于清乾隆年间,为单进廊院式院落,坐西北朝东南,与北桥、观音庙共同组成村北水口建筑群(图2)。文昌阁立于文昌宫天井甬道尽头的平台之上,是文昌宫的核心主体部分,具有楼阁式建筑的典型特征,即建筑内部有可上人的楼面,并有通向上层的楼梯[1](图3)。

图1 金坑村区位图

图2 村北水口建筑群

图3 文昌宫平面图、剖面图

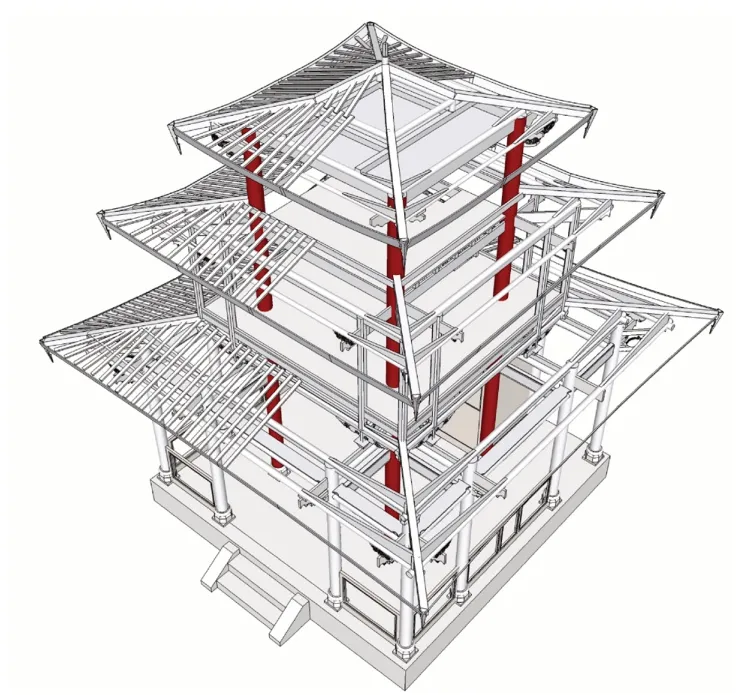

文 昌 阁 占 地 约60 m2, 总 高12.39 m,平面呈方形,为3 层木构建筑,木作在该建筑营造中不仅起到承重作用,还起到围护与装饰的作用。建筑一、二层面阔与进深均为3 间,内柱4 根,周圈檐柱12 根,共16 根柱,呈九宫格的平面柱网形式,檐柱与内柱尽皆对位,并以梁栿拉结;三层一间见方,柱4 根。文昌阁一至三层逐层缩进,一层和二层屋面均为依附主体的披檐形式,三层屋面为四角攒尖顶,屋面翼角起翘明显(图4)。建筑一层除后檐为砖院墙围护,其它三面均开敞,只做木栏杆(图5),二层和三层均作木板围护,木板墙上开窗,可供登临远眺之用。

图4 文昌阁透视图

图5 文昌阁一层平面图

2 木构架与细样特征

2.1 结构逻辑

楼阁式建筑不同于普通民居之处,在于其空间结构以垂直方向上的延伸为主,即“层的叠加”;同时为了获得高耸的视觉效果,各层自下而上逐层收进,形成“层的收进”。

金坑文昌阁在解决“层的叠加、层的收进”这2 个问题时,基于“核心主架+周匝辅架”组合的木作结构逻辑[2],将构架关系竖向发展,形成“通高主架+叠层辅架”的构架关系(图6)。通高主架居中,是整个构架的核心,由4 根内柱及联系梁枋构成,形成“口”字形梁架,在建筑的各层中贯穿始终;周匝叠层辅架,是主架的附体,位于一、二层,由檐柱和内柱及其之间的联系梁枋构成,在建筑的四角上分别形成“L”形平面(图7)。通高主架与叠层辅架上梁枋共同组成“回”字形平面,整个构架可称之为“核心主架+周匝辅架”的衍变。

图6 “通高主架+叠层辅架”构架关系图

图7 文昌阁梁架关系图

在“层的叠加”中,起到结构支撑作用的是核心主架中的4 根内柱,形成通高主架;“层的收进”主要体现在周匝辅架的变化中,四周檐柱每层收进一步架,直至三层的内柱,形成不断内收的叠层辅架。

2.2 构架形式

金坑文昌阁整体采用通柱插梁式木构架。

(1)核心主架。核心主架采用通柱造,具体做法为:4 根内柱上下对齐,通高至三层檐檩下,在内柱中间部位采用墩接的方式,墩接部位位于二层楼面以上、三层楼面以下位置。建筑一层4 根内柱间分别以直枋或月梁拉结成整体,形成前后直枋、左右月梁以及内柱构成的一层核心主架;二、三层内柱间均以枋子拉结,与内柱共同形成各层的核心主架。

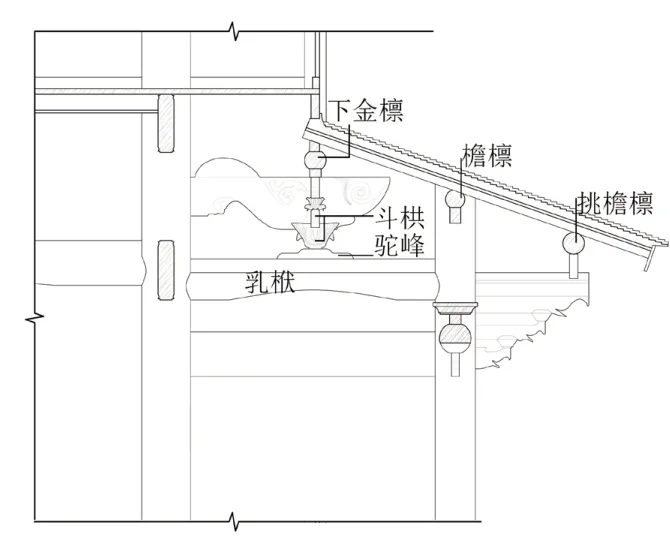

(2)周匝辅架。4 根内柱围合的核心主架稳定后,一、二层周匝辅架依之附立。一层周匝辅架为二步架进深,其建构方式为:檐柱与内柱间施乳栿,乳栿两端均插于柱身,乳栿上驼峰斗拱承下金檩和二层檐柱,二层角檐柱位于一层下金檩搭交处,上层重量通过驼峰斗拱传递至乳栿,进而传递给一层柱(图8)。二层周匝辅架为单步架进深,檐柱与内柱间由劄牵连接,前后均插于柱身。一、二层檐柱柱头上均直接承檐檩。

图8 一层周匝梁架剖面图

通过对构架形式的分析可以看出,文昌阁梁架兼具抬梁架与穿斗架的特点,该形式常被称为插梁架。相比于穿斗架,插梁架通过减柱方式,获得大空间的室内环境,其构件截面增大,强度增加,结构安全性增加;相比于抬梁架,插梁架通过梁柱间的插榫固定,克服了横向位移,且步架较小,其结构稳定性、整体性增强。此外,区别于抬梁架和穿斗架, 插梁架屋面檩位置与各层托梁的端头位置并不一致,进而使屋面坡度平缓、檐下梁枋空间充足,为艺术加工创造条件,且屋架为彻上露明造,屋架上可做雕饰。文昌阁月梁、天花等处均有彩绘,木构件形态优美、雕刻精细;同时平缓的屋面坡度与当地民居相仿,适应地域环境。

2.3 细样特征

2.3.1 翼角

闽北地区民居多为硬山屋顶,较少涉及翼角的营造。金坑文昌阁在翼角处理上在传统做法基础上做了巧妙调整。

金坑文昌阁实现翼角起翘的木构搭接关系中有2 个重要节点(图9)。一是角梁与生头木相交:老角梁前端被抬起,直接落于生头木相交处,引起老角梁前端高度增加,起翘的高差为角梁与椽子截面的高差与角梁前端抬起的高度之和,因此翼角起翘明显。二是由戗、角梁、二层角柱叠交于一处,翼角后尾呈简单的叠置关系:老角梁压在由戗上,二层角柱压在老角梁后尾端,3 个构件重叠,将压力作用于下金檩搭交处,最终通过驼峰斗拱、乳栿将上部重量传递给柱。在力的平衡关系上,角梁与由戗叠置,在二层角柱的向下作用力下,使老角梁前后两端受力平衡,进而可以保证屋顶的稳定。而这种叠置关系使角梁底皮高于正檐椽底皮,角梁与正檐椽的上皮高差更大,因此翼角的起翘更明显。

图9 一层翼角木构关系示意图

在一层角梁前端与生头木相交处,有一个带兽头的小构件(图10),垫于角梁和生头木之间,推测其有3 个作用:①增加角梁与下部生头木相交处之间的接触面,接触面越大,则越稳定;②垫高角梁,增加抬高高度,也使角梁前端高度与后尾保持平衡;③作为装饰构件,彰显层次。此外,翼角角梁前端,为配合两封檐板的交接,锯成尖角,并设置掩角与两侧大连檐相接,以保护角梁头(图11)。掩角在福建地区较为常见,是一种具有地方特色的做法。掩角的作用类似于明清北方官式建筑仔角梁前的套兽,作为翼角护板起到保护角梁的作用,但是在构造位置上有所不同,套兽是突出于封檐板的,而掩角与封檐板相接。

图10 翼角前端

图11 掩角

文昌阁二、三层的翼角做法前端均与一层相似,二层后尾则采用插金造,这是由于内柱为三层通柱,角梁尾端与内柱相交,因此通过后尾插接可以使角梁受力平衡。三层后尾由于设置吊顶,上部屋架不可见,因此暂不讨论。

2.3.2 挑檐

金坑文昌阁檐口出挑深远,建筑中的挑檐采用不同形态的木构件。根据挑檐中所包含的木构件类型和组合方式,按照构造和装饰简单到复杂的顺序,将其列为如表1 所示的6种类型。

表1 挑檐式样图

一层主要用到的是式样四和式样六,二层中有式样一、式样二和式样三,三层中有式样一、式样二和式样五。根据挑檐与梁架的关系,可分为软挑和硬挑,文昌阁中:一层的挑檐方式均为软挑,为挑枋与双层插拱或斜撑一端插嵌在檐柱上;二、三层的挑檐方式为硬挑,是建筑内部穿枋直接延伸出挑。软挑做法中采用双层插拱能有效增加挑檐出挑受力,二、三层中采用硬挑做法,多为单层插拱或挑枋。而替木的作用很简单,衔接了挑枋与檩条,调整挑枋与檩条之间的距离,与出挑方向的垂直布置可以增加挑枋与檩条的接触面,使构件连接更加稳固。

在挑檐中较有特色的构件为插拱中斗的做法,斗欹内凹明显(图12)。斗的整体比例关系并没有严格遵循材分制或斗口制,斗耳部分较短,且不同于传统斗耳的方形截面,截面呈近梯形。斗底加垫皿板,皿板为上下面大小一致的长方体,较斗底内缩一定距离。保留皿板的斗称为皿斗。

图12 皿斗示意图

2.3.3 叠梁

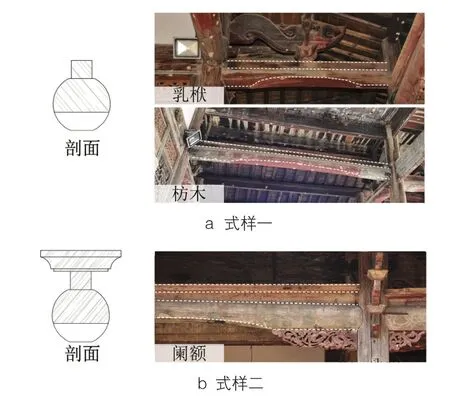

在金坑文昌阁中发现多处月梁与木构件组合布置,形成叠梁样式。月梁断面为圆形,处理手法较为简洁,仅在梁底中部做砍斫,以减少自重,并不影响抗弯能力,且较直梁更为美观。这种月梁的做法可以追溯到五代时期,福州华林寺大殿和莆田玄妙观三清殿中使用的阑额就是此种形态[3]。

叠梁形式主要分为2 种:式样一为横木+月梁,出现在辅架的乳栿位置和前后内柱间枋木位置;式样二为普柏枋+横木+月梁,出现在前檐柱间阑额位置(图13)。从结构关系看,式样一具有承重功能,式样二侧重拉结功能。作为承重构件,式样一中在月梁上部增加一块横木,使梁截面高度增加,从而承压性更强;同时横木增加了圆作月梁与驼峰或坐斗连接的稳定性;再者此横木作为挑檐中挑枋的一部分延长,形成檐口处内外受力平衡的关系。式样二位于建筑阑额位置,“T”字形截面样式,不具有承重作用。

图13 叠梁式样图

3 营造技术的时空解读

3.1 一柱通天

金坑文昌阁中核心主架采用通柱造,在“层的叠加+层的收进”做法中形成“通高主架+叠层辅架”的结构逻辑。该逻辑落实到营建技术中,有不同的时代特征。

明清之前,早期楼阁建筑构造以《营造法式》记载的有3 种做法为主,即叉柱造、缠柱造及永定柱造,建筑中有明显的柱网层、铺作层和屋架层。这三种做法具有构造复杂、木材要求高、施工难度大等特征。例如独乐寺观音阁中,上下层柱的交接采用叉柱造的构造方式,上层檐柱脚开十字口,插在下层柱顶的铺作上,柱位向内收1 个柱径,以此为层的叠加提供垂直方向上柱的支撑体系;其次,檐柱的柱位内收及侧脚做法形成观音阁外观逐层收进的效果。

明清时期,楼阁建筑中通柱做法逐渐普及。一般情况下,通柱造是用一根至数根整柱作为楼阁的主要承重柱,当柱长度不够时,则运用墩接,仍使之保持贯通之势,明清时常称之为“通天柱”[1]。这一做法在我国南北方均有分布,在北方地区,有明代的山西万荣飞云楼[4]、清代河北承德安远庙普渡殿[5]等;在南方地区,有较清金坑文昌阁更早的明代的四川李庄旋螺殿[6]和广西容县真武阁[7]等。

通柱造在明清后乡土营造中普遍存在,具有施工难度小、整体性强、耐久性高的优点,结合插梁架构架做法,大幅提升了大木架的稳定性。

3.2 三角飞檐

金坑文昌阁翼角中的翼角角梁前端、后尾节点以及设置掩角的做法低技、有效,体现出乡土营造中翼角的地域性营造智慧。

翼角外观最大的特征即是屋角顺势翘起。早期翼角做法多无仔角梁,只靠老角梁与檐椽的截面产生高差形成翼角起翘,由于高差十分微小,因此建筑檐角起翘较小,如五台山南禅寺大殿。翼角做法逐渐发展,最终形成较为稳定的南北方翼角做法:北方翼角做法使用老角梁和仔角梁配合,使翼角产生起翘;南方翼角做法多为水戗发戗或嫩戗发戗,水戗发戗主要以屋面瓦筑起的小脊形成起翘,嫩戗发戗则是通过角部木构的搭接形成起翘。金坑文昌阁翼角做法类似南方嫩戗发戗,采用木构件组合实现翼角起翘,使屋面檐口呈现中间低两边高的弧度,但具体构造做法与嫩戗发戗有明显差异,可以理解为在嫩戗发戗做法的基础上的调整。

翼角的角梁前端节点中,嫩戗发戗做法翼角起翘主要靠生头木(戗山木)、老角梁(老戗)和仔角梁(嫩戗),其中:生头木的作用是当老角梁直接落于挑檐檩相交处时,解决椽高与角梁的高差问题,使翼角椽逐渐升起过渡到角梁高度;仔角梁斜插在老角梁背上并形成50°—60°夹角,为使构造上牢固,另设置扁担木、菱角木共同实现起翘,较为复杂。金坑文昌阁在保持翼角力学平衡的前提下,直接抬高角梁前端,有效利用了生头木的高度,架起了角梁前端。在福建邵武地区还存在原理与之类似但技术存在差异的做法,同样是直接抬高角梁前端,但所采用的方法是在挑檐檩交界处搭交处立一短柱,短柱上承角梁,以抬高角梁前端[8]。

翼角的角梁后尾节点中,角梁的受力平衡是构造的关键点。金坑文昌阁一层角梁后尾未采用扣金造、压金造和插金造的构造做法,而是以木构件的叠置实现力的平衡与稳定。原本这种角梁与由戗叠置结合远不如压金造中的榫卯结合(仔角梁尾部的等掌刻半榫与由戗端部的压掌刻半榫结合),难以平衡老角梁前端所承受的重力,但正是由于二层角柱的叠置使老角梁后尾也产生了向下的受力,使老角梁前后两端受力平衡,进而可以保证屋顶的稳定。而这种叠置关系使角梁底皮高于正檐椽底皮,角梁与正檐椽的上皮高差更大,因此带来翼角的起翘更明显。

3.3 平摆叠梁

平摆叠梁是一种具有时代性的做法,但在金坑文昌阁中出现则更多体现出地域性。在前檐阑额位置的叠梁(式样二)中,月梁上部的横木设计逻辑类似于普柏枋(清式称平板枋)。普柏枋是古建梁架构件中枋的一种,位于阑额之上,主要功能是承接斗拱,加固柱子与阑额的联系。明代以前的普柏枋断面多呈宽扁矩形,宽度大于阑额,与阑额构成的断面呈“T”字形,出头亦有各种形式。在明、清建筑中该构件称为平板枋,断面渐趋于狭高,至清代某些建筑的平板枋宽窄于阑额,与阑额构成的断面已变成“凸”字形[9]。

金坑文昌阁中,阑额处虽无斗拱,不具有承重作用,但依然保留类似普柏枋做法,保留早期“T”字形截面样式。此类普柏枋做法在赣东、闽北地区均有分布,且在赣东黎川地区最为集中[8],因此金坑文昌阁中这一平摆叠梁做法似反映了“赣系临川派[10]”的影响。我们在《营造法原》附图中可以看到普柏枋与阑额也呈“T”字形,这与北方明代以后普柏枋与阑额呈“凸”字形的做法不太相同,说明在南方地区直到明清时期还保留着早期宽扁形态的普柏枋。

3.4 拱撑共檐

拱撑共檐中的不同样式具有地域性,其中部分早期细样特征属于地域性古风遗存。在金坑文昌阁中,挑檐的做法包括简单梁头(挑枋)式挑檐(式样一、式样二)、插拱式挑檐(式样三、式样四)和斜撑式挑檐(式样五、式样六)。其中,简单梁头式挑檐基于内部梁架关系,以梁头伸出檐柱完成挑檐;插拱式挑檐中均为偷心斗拱,出一或两跳;斜撑式挑檐构件装饰性明显,布置于角柱斜45°方向,使其在各立面均可很好地呈现其装饰效果。

对于挑檐类型的分布,结合张玉瑜[11]和周易知[12]两位学者的观点,可归纳出插拱式挑檐主要分布在闽东、浙南、闽南地区,斜撑式挑檐则在闽北分布较为集中。另外,丁艳丽[13]认为闽北地区出现的插拱式挑檐类型与闽东和闽南地区常见到的多跳插拱,最多达五跳做法不同,闽北地区与赣东黎川地区相同均多为一跳或两跳的插拱式挑檐。赣东地区与闽北地区虽然分居武夷山两麓,但分水关兼山关移民线路是早期北方移民由赣入闽的一条重要通道,即经过江西抚州黎川越过杉关进入福建邵武的一条路线[8]。因此,从挑檐的形态来看,多种挑檐类型在邵武地区互见的现象,即体现了地理环境阻隔所带来的地域特色,同时也体现出文化传播所带来的影响。

关于插拱挑檐中斗欹内凹明显属于古风遗存,这种做法见于宋代记载,在北方地区明清以后就很少见。从现有的资料来看,斗底加垫皿板的形式最早见于商周铜器[3],汉代开始在建筑中应用,汉代崖墓、出土明器等中均可见,并使用持续到南北朝时期,隋唐虽未见皿板实物,但在日本同时期的建筑中保留皿板的使用,五代的福州华林寺大殿中出现斗底凸出边楞,似皿板残迹。而宋《营造法式》的枓式图中却并未出现此构件,由此可以推断,自宋代以来,皿板这一建筑古制在北方已经不再使用。大量调查实例发现皿斗不仅在闽西北乡土建筑中出现,乃至南方其他多地的传统建筑中也得以保留,但具体做法略有差异:南方其他地区斗下皿板四边均做斜棱,呈上大下小;金坑文昌阁斗下皿板是上下面大小一致的长方体,且尺寸较斗底内缩。与金坑文昌阁相似的皿斗做法主要分布在江西抚州临川、福建武夷山、南平、光泽、邵武、泰宁等地[9],与“赣系临川派”的范围基本一致,似也存在一定的文化传播影响。

4 结语

金坑文昌阁大木作营造中,构架中采用通柱造,结合插梁架的做法,形成“通高主架+叠层辅架”的“井字形”构架关系,使建筑呈现出垂直向上层层收进的楼阁建筑外观特征。通过分析翼角、挑檐和叠梁等特殊细样特征的做法,总结出:①翼角角梁前后尾节点的巧妙处理蕴含低技术营造智慧;②掩角的使用,插拱挑檐、斜撑挑檐的使用能体现闽北的地域营造特征;③平摆叠梁做法、斗欹内凹、皿斗做法当属古风遗存,普柏枋及拱撑共檐做法与“赣系临川派”相关,存在一定的文化传播影响。文章通过对金坑文昌阁的营造技艺特征进行分析,有助于挖掘文化交错地区乡土建筑的联系与区别,促进乡土营造技艺的传承与保护。

(感谢李浈教授的指导,感谢一起参与金坑文昌阁测绘的博士研究生张之秋、硕士研究生刘圣书和臧梦雅。)