探究校园景观提升策略,发挥环境育人功能——基于北京大学的校园规划建设实践经验

陈 杰

探究校园景观提升策略,发挥环境育人功能——基于北京大学的校园规划建设实践经验

陈 杰

[北京大学]

校园环境是“三全育人”理念中全方位育人的重要载体,其育人机制为通过营造校园特色景观,对师生进行潜移默化的文化教育、审美熏陶和精神引领,从而传承校园文脉、树立校园文化认同感与归属感。本文从北京大学的实践经验出发,通过文化育人、服务育人和实践育人理念贯穿于校园景观提升工作的全过程,探索新时代高校环境育人的实施路径,丰富“三全育人”理念的内涵,试图完善高校环境育人的体系,为高校开展环境育人工作和探索提升校园景观策略提供参考借鉴。

环境育人;校园景观提升;师生参与

校园环境建设不仅是保障学校正常运行的硬件条件,更具有突出的育人功能。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视育人体系建设,坚持把“立德树人”作为教育的根本任务。2017年2月27日,中共中央、国务院印发了《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》,提出了加强和改进高校思想政治工作的基本原则,其中之一是要坚持全员全过程全方位育人(以下简称“三全育人”),把思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节,形成教书育人、科研育人、实践育人、管理育人、服务育人、文化育人、组织育人的长效机制。校园是开展思想政治教育的重要阵地,校园环境作为“三全育人”理念中全方位育人的一个重要载体,其育人机制是通过营造校园特色景观,对学生进行潜移默化的文化教育、审美熏陶和精神引领,从而传承校园文脉、树立校园文化认同感与归属感,达到育人的目标。[1]

一、环境育人的理论和研究基础

马克思从唯物辩证法角度深刻地阐释了人与环境的辩证统一关系:一方面,人的自由全面发展是由环境所影响决定的;另一方面,人通过实践活动改变环境。即“人创造了环境,环境也创造了人”[2]。

国内外相关学者对高校环境育人的理论及实践进行了一系列研究。环境行为学相关理论认为环境不单单是一个容器,而是人的行为的组成部分,环境决定人的行为,人的行为又可以反作用于环境,二者有着相互渗透的关系。[3]诺伯特·舒兹率先提出的“场所精神”理论则认为“场所精神”是人在所处环境中发生主观能动性活动后,带来的空间认同感和归属感。[4]在校园景观营造工作中有意识地塑造校园“场所精神”,有助于提升空间功能、激发空间活力、传承校园文脉,从而发挥环境育人的功效。王福刚以沈阳建筑大学为例,探讨了校园景观在文化建设中的育人功能[5],杨建欣系统总结了校园景观的教育功能特点[6],陆峰则阐述了校园建筑群的隐性教育功能及机制[7],宋明敏以北京建筑大学为例提出了校园人文景观对于学生的无形熏陶价值[8],李凤木则以哈尔滨工程大学的校园建设为例,认为可以从校园建筑、校园小品和环境文化三个方面加强高校校园育人功能[9]。

可以看出,发挥环境育人功能已经形成普遍共识,本文试图通过北京大学的环境育人和校园景观提升策略的探索实践,进一步梳理环境育人的作用机制以及实施层面的融合途径,以探讨如何更好地提升校园景观规划及建设工作,发挥环境育人功能。

二、校园环境的育人功能

校园环境是对高校人群产生影响的自然因素和社会因素的总和。广义上来说,高校的校园环境既包括建筑景观等“硬环境”,也包括精神文化等“软环境”,是为师生提供学习、工作、生活的各项物质与精神空间的总和。丘吉尔曾说过:“我们塑造了环境,环境又塑造了我们。”校园环境不仅仅对学生的精神状态、心理状态、学习生活质量产生影响,也会影响学生世界观、人生观和价值观的形成。以下主要从校园景观等硬环境的角度,探讨校园环境的文化教育、审美熏陶和精神引领三个方面的育人功能。

(一)文化教育功能

校园环境是校园历史的见证和积淀,反映着学校的气质和精神,并在此基础上营造具有归属感和认同感的校园空间。身处校园当中,由整体的校园环境营造出的“场所精神”即是人们对校园的第一印象。优美的校园环境可以对师生产生润物细无声的隐性教育效果,从而实现其文化教育功能,是传统课堂类显性教育形式的重要补充。比如,北京大学所在的燕园有很多历史遗迹,为进一步挖掘校园历史文化,学校于2017年组织编纂《燕园文物》一书(见图1),对于校园文物及历史文化进行了系统深入地挖掘和研究,该书的出版不但系统宣传了校园历史文化,而且以生动的形式拉近了师生与校园历史人物及故事的“距离”,让师生感受到校园景观背后深厚的文化底蕴和校园精神,强化群体的文化自信与爱校情怀,有效地提升了校园环境的文化教育功能。

图1 《燕园文物》

(二)审美熏陶功能

根据马斯洛需求层次论,审美需要是人的一种更高层次的需求,校园环境直接影响着师生的审美观念。优美的校园环境可以将高雅的审美观念、高品味的审美情趣直观地展现在师生面前,校园特色的景观能够反映一定审美趣味、价值取向和艺术追求,带给师生以美的感受,可以促使师生以美怡情,在感化陶冶中提高审美创造能力。在满足使用功能的同时,让校园更美丽是每一位师生员工的愿望。北京大学在校园规划与建设工作中,充分尊重师生诉求,积极发挥各学科专家作用,近年来实施了教学区域景观美化提升、博雅塔下环境改造等一系列校园美化工程,通过打造步行系统,加强视线通透;增加停车空间,促进交通通畅;打开绿篱围合,促进共享交流;管线多杆合一,提升景观品质;更新标识系统,深化文化内涵;打造生态校园,优化雨水渗透等策略,设计出既满足师生学习、通勤、用餐、交流等功能性使用,也实现景观美化提升的教学核心区改造方案,工程实施后受到了师生和校友的一致好评,并有效实现校园环境的审美熏陶功能(见图2)。

图2 2023年核心教学区环境提升工程前后对比图

(三)精神引领功能

“大学精神是大学文化的最高表现形式,是指在大学总体文化价值与科学理念的导引下,形成的具有共同、稳定和恒久的心理特质、价值取向、理想信仰、人格品行、教育神韵与学术风格的总和。”[10]校园环境通过营造独具特色的“场所精神”,能够使师生在特定的环境中耳濡目染,有利于培养健康高雅的心理素质与品格,以巨大的精神力量引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观。北京大学校园本身具有丰富的红色资源,学校在此基础上结合党史教育、校史教育,全面梳理校园优秀传统文化和革命历史文化,并于2022年将校内革命文物等红色资源进行整合和有机串联,推出“燕园革命文物打卡路线”(见图3),通过线上图文展示、线下活动组织等形式,实现红色资源价值具象化呈现,实现校园环境的精神引领功能。北京大学探索以校园红色资源为基础打造校内红色文化实践基地,丰富思想政治教学形式,推动校园红色文化教育体系化、课程化、数字化,以史实为依据,加深师生对校园红色资源及其历史文化的整体认知,从而坚定理想信念,成为了开展思想政治教育工作的一种受欢迎的有效方式。

图3 革命文物打卡路线:结合历史事件顺序与路径规划,从蔡元培像出发,经李大钊像、魏士毅女士纪念碑、三一八纪念碑、西南联大纪念碑、抗日战争联络点、斯诺墓、振兴中华碑,最后在革命烈士纪念碑处结束参观。全程约1.8公里。

三、环境育人视角下的校园景观提升策略

校园景观是校园环境的重要组成部分,是环境育人的重要物质载体。校园景观营造工作的目标是为师生打造整洁优美的校园环境,营造良好的育人氛围,进而影响师生的情感认知,增强校园文化认同感和归属感,更好地发挥环境育人的隐性功能。北京大学在校园规划与建设工作中,非常注重校园景观的营造,并坚持以环境育人的理念指导校园景观提升工作,紧密围绕“立德树人”这一根本任务,通过深入挖掘校园环境的文脉价值从而实现文化育人,以师生需求为导向营造校园景观从而实现服务育人,引导师生广泛参与校园景观提升工作从而实现实践育人,不断优化校园环境,传承校园历史文脉,在满足师生对校园实体空间功能需求的基础上,更好地实现文化教育、审美熏陶和精神引领的功能,从文化育人、服务育人和实践育人三方面推动环境育人与校园景观营造工作的深度融合(见图4)。

图4 北京大学环境育人与校园景观营造工作融合体系

(一)文化育人-深入挖掘阐释校园景观的文脉内涵

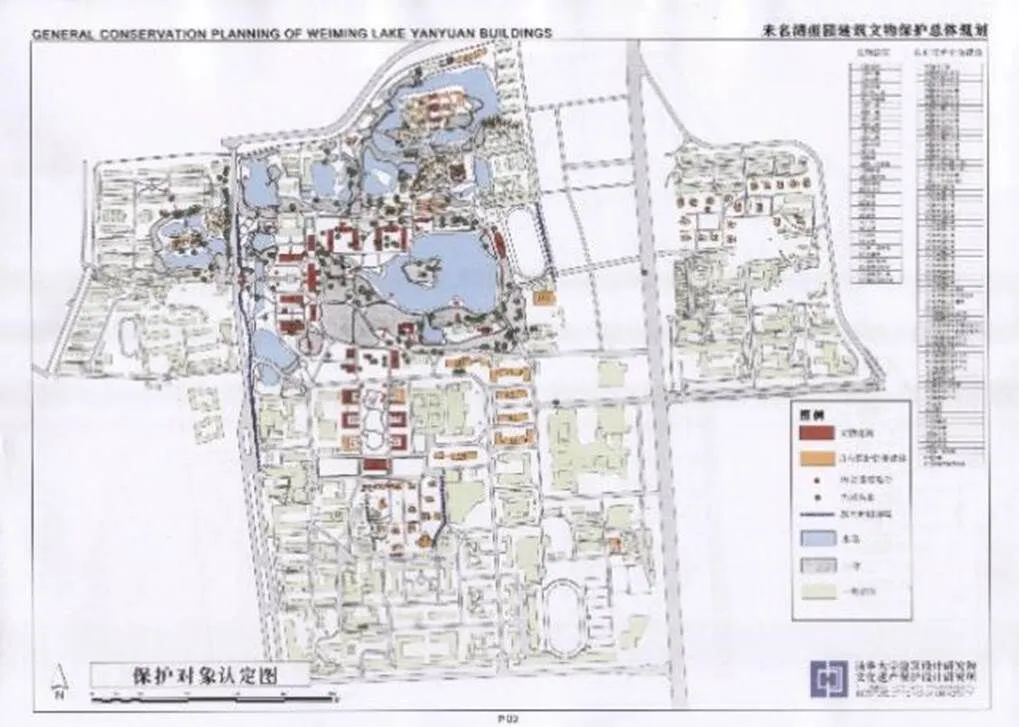

学校通过各种文化载体和形式,将教育的内容融入到学生的学习生活中,可以让学生在潜移默化中受到教育,即以文化人、以文育人。校园景观是非常重要的文化载体,学校的历史文化和传统精神可以通过校园景观的呈现来塑造“场所精神”的力量,进而熏陶感染师生员工形成价值认同和价值自觉。北京大学一直高度重视校园历史文化价值挖掘与传承工作。在环境育人理念下,历史建筑与景观格局得以保护和传承,新建建筑也从风格上与传统建筑相协调与延续。未名湖燕园建筑作为北京大学校园景观的典型代表,经过几百年的沧桑得以保存如初,既延续了中国的建筑文化传统,又借鉴了西方的现代建筑理念,具有突出的社会、文化与艺术价值。未名湖燕园建筑于2001年时被列为第五批全国重点文物保护单位,学校在2006年就编制完成了《未名湖燕园建筑文物保护总体规划》(见图5),也是全国首个关于高校文物保护总体规划,近二十年来,学校一直严格按照规划对校园文物价值进行严格保护、传承与活化利用。

图5 《未名湖燕园建筑文物保护总体规划》

拥有深厚历史文化的校园如何进行景观修缮与改造提升是一项非常值得研究的课题,如何深入挖掘和准确把握校园的文脉使其融入校园的各个景观中是实现文化育人功能的关键。燕南园承载了几代北大人的记忆和感情,为了擦亮燕南园金名片,更好地发挥校园景观的文化育人功能,北京大学于2022年启动燕南园景观保护与提升工程,成立专班组织多部门系统性梳理作为北大校园精神纽带的燕南园的生态价值、历史价值、艺术价值及文化价值,以环境育人理念为指导思想,严格把控整体景观保护与提升工程实施,保证价值的呈现与延申,并建立标识系统、形成专题图文介绍,让师生在“修旧如旧”的燕南园中感受与触摸历史;此外,学校还结合智慧校园建设要求,建成线上的燕园文物数字博物馆,面向全校师生开放,使师生们能够随时在线浏览校园内的重要文物信息与历史故事,同时对校园里60余处石碑石刻设置标识牌,介绍其来源和历史典故并新添二维码,师生扫码后便可在网站上查看完整版的中英文讲解,体会校园深厚的文化底蕴(见图6)。文化育人的魅力在于“化”,具有渗透性和体验性的特征,虽然是隐性课堂,但与显性的课堂教育相得益彰,发挥着不可替代的育人功能。

(二)服务育人-坚持以师生需求为本营造校园景观

环境育人的一项重要任务便是通过校园规划的顶层设计,合理布局校园空间,实现其服务育人功能。北京大学的校园规划与景观提升工作一直以服务师生为导向,持续营造与提升校园环境,形成独具特色的校园“场所精神”,将育人理念落实在物质空间上。在服务育人理念下,北京大学的校园景观提升工作坚持遵循全局性原则,成立专项工作组,多部门联合推进环境提升工程,不断提升校园重要景观节点,促使校园环境形成有机整体,发挥系统合力。在2022年燕南园的规划、保护和传承利用上,学校充分利用先天的自然景观,联合推进燕南园环境整治提升工作,采取编制规划方案、做好顶层设计,逐步腾退住户、拆除临时建筑,打开院落围合、恢复建筑风貌,完善基础设施、凌空线路入地,更新道路铺装、打造无车园区,恢复植被绿化、优化动植物生境,建立导视系统、延续历史文脉等策略,在“师法自然”的造园手法基础上加以创新,把名人故居保护好,把北大文脉传承好,把校园的历史记忆留住,把燕南园打造成最具特色,最能让师生、校友感到温暖的学术文化中心,打造富有空间情趣的校园景观(见图7)。

图7 2022年燕南园环境提升工程前后对比图

校园景观建设的另一个重要原则是体现特色,在充分尊重师生需求的基础上,通过艺术审美元素及育人理念的有机融合,打造以人为本的特色校园景观。[11]随处可见文物、随处可触摸历史是北大校园的一个特色,为传承历史文脉,活化利用校内文物遗存,持续打造品质校园,学校于2023年推进完成校内部分散落石构件集中保护和展示工程。将暂放在校园西北角公厕旁边的十余件石构件搬迁至红湖东侧,进行更好地保护展示,并在展示区入口处设立标识牌,加强宣传教育,让北大散落石构件重现光彩,促进师生更加清晰地了解燕园石质文物的历史与文化价值(见图8)。此外,学校还根据师生的活动特征合理规划建设周期。尽量利用寒暑假期间实施校园建筑改造及景观提升工程,减少对学生学习生活的影响,把人情味贯彻到校园景观美化的每一个环节。

图8 2023年散落石构件集中展示工作前后对比图

(三)实践育人-通过师生参与更好地实现校园景观的育人功能

校园环境的主要服务对象是教师和学生,校园景观提升工作是搭建师生交流平台的重要途径,鼓励师生全过程广泛参与,努力塑造促进师生交往、满足师生全面发展需求的校园景观,打造功能多样复合、人与环境和谐共生的校园环境,提升校园环境魅力的同时,也实现在实践层面的育人功能。在校园各项规划与景观提升工作推进过程中,北京大学通过积极搭建师生交流平台,组织主题沙龙、讲座、实践等第二课堂,广泛凝聚师生智慧,为师生提供层次丰富的交流空间,更好发挥空间环境对师生的文化教育、审美熏陶和精神引领作用。

另一方面,师生广泛参与校园景观提升工作,能够反过来使其思想渗透进校园环境的灵魂之中,促进形成独具特色的校园环境。具体来说,可以通过广泛收集、合理吸纳师生意见的形式,营造以人为本的特色校园环境。例如在燕南园环境提升工作中,为鼓励师生积极参与,学校组织开展燕南园文化讲坛,邀请多位专家解读燕南园文化内涵,通过燕南园历史建筑数字化工作坊、燕南园主题沙龙、师生问卷调研、学生社团深度参与策划等多种形式,凝聚各方智慧,力求取得广泛共识;又如在核心教学区景观提升工作中,学校呼吁众多“燕园主人”共同营造美丽宜人的校园环境,鼓励以校园公益营建社为代表的学生社团发起“标语创作征集”活动,并通过师生投票优中选优,选出6句标语制成20个移动指示牌,放在教学区道路两侧,标语内容诙谐幽默,成功出圈,被各大主流媒体争相报道,在成功改善校园停车状况的同时,也为师生提供了参与校园建设的实践机会(见图9)。

北京大学同时注重从实践层面建立长效机制,促进师生全面了解校园景观文化,增强对学校的认同感,实现校园环境的实践育人功能。学校充分发挥燕园文化遗产保护协会等学生社团的能动性,鼓励学生社团就校园文化资源开展调查研究、在校园内传播与实践校园文化,营造浓厚的环境育人氛围,学生社团积极在微信公众号等媒体发布校内文物、历史故事的研究报告和宣传推送文章,举办“燕小丫”讲解等系列活动,带动更大范围的师生对校园文化有更加系统而深入的认识,引导师生关注和参与校园景观的保护和宣传,强化了新时代大学生的爱国主义精神和民族精神(见图10)。

四、结语

校园环境直接影响着师生的文化素养、审美水平、精神面貌,高校的校园环境更是彰显着学校自身的办学特色以及文化感召力。北京大学致力于将环境育人理念贯穿于校园景观提升工作的全过程,深入挖掘校园景观提升工作中的隐性育人价值,生动直观地呈现育人内容,探索新时代高校环境育人的实施路径,打造符合高校定位的具有人文特色的校园环境。学校通过开展各种类型的育人空间场景建设,构建全方位、多层次、具有鲜明北大特色的环境育人与校园景观营造工作融合体系,并基于北京大学的实践经验,分析环境育人理念在校园景观营造工作中的具体融合策略,丰富“三全育人”理念的内涵,彰显出环境育人的重要价值,为高校开展环境育人工作和探索提升校园景观策略提供参考借鉴。

[1]王玉红.环境育人理念下的校园景观设计研究[J].安徽建筑大学学报,2018,26(03):93-98+106.

[2]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1995:375-380.

[3]李斌.环境行为学的环境行为理论及其拓展[J].建筑学报.2008(02):30-32.

[4]诺伯特·舒尔茨.场所精神——迈向建筑现象学.[M]施植明.台湾:台湾田园城市文化事业有限公司,1995.

[5]王福刚,石铁矛等. 景观在校园文化建设中的育人功能——以沈阳建筑大学校园景观设计为例[J]. 沈阳建筑大学学报(社会科学版), 2009, 11(4):486-489.

[6]杨建欣.基于教育功能的大学校园景观优化研究[D]. 福州:福建农林大学, 2012.

[7]陆峰.高校校园建筑隐性建设功能作用探讨[J]. 赤峰学院学报(自然科学版), 2015 (09): 53-54.

[8]宋明敏.北京建筑大学校园人文景观建设研究[D]. 北京:北京建筑大学, 2015.

[9]李凤木.高校校园环境的育人功能研究与实践[J],教书育人 高教论坛,2009(08):82-83.

[10]邓和平.论现代大学[M].武汉:武汉大学出版社,2010:94.

[11]李宗维.高校特色校园物质文化建设的研究[D].东北林业大学,2013:14.

(责任编辑:赵相华)