苦荞白粉病病原鉴定及其系谱分析*

李梅方,唐国文,刘正杰,王 一,李成云,董玉梅**

(1.云南农业大学,云南省生物资源保护与利用国家重点实验室,云南 昆明 650201;2.云南农业大学 农学与生物技术学院,云南 昆明 650201)

白粉菌是子囊菌门(Ascomycota)盘菌亚门(Pezizomycotina)锤舌菌纲(Leotiomycetes)白粉菌目(Erysiphales)真菌的统称,是一类分布广泛的专性寄生植物病原菌[1-2]。常引起重要的植物病害,在全球范围内感染超过10 000种双子叶和单子叶植物,涉及约900 种具有重要经济价值的农作物[3-5]。白粉菌严格地专性寄生于活体植物,在寄主植物上完成生长和繁殖,目前仍不能通过人工培养,其寄主范围的变化直接导致生态位分离,从而可能触发诱发白粉菌的新物种形成[6]。

苦荞(Fagopyrum tataricum)为蓼科(Polygonaceae)荞麦属(Fagopyrum)一年生或多年生双子叶植物[7],截至目前已有22 个种[8-9]。苦荞为荞麦栽培种之一,在中国主产于西北、东北、华北和西南一带高寒山区[10]。据《中国农村统计年鉴》统计,2017 年全国苦荞年产量达到5.39×105t,种植面积和产量均居世界第1 位,是重要的粮食作物[11]。自2018 年以来,在云南农业大学荞麦实验种植区和云南荞麦种植区一直观察到白粉病,严重时基本绝收。本研究通过形态鉴定以及核糖体基因内转录间隔区(internal transcribed spacer,ITS)和核糖体大亚基(ribosomal large subunit,LSU)序列分析,明确苦荞白粉病的病原类型及分类地位,为防治苦荞白粉病提供依据,也为大田作物布局时避开白粉菌跨寄主的近距离接触提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料收集与保存

从云南农业大学试验地采集苦荞白粉病病叶,将病叶装入自封袋置于冰盒中带回实验室,用于形态观察及和分子生物学试验。

1.2 试验方法

1.2.1 田间症状调查

观察记录植株发病部位、病斑颜色和大小、危害程度等[12-13]。

1.2.2 病原菌形态观察及致病性检测

参考BRAUN 等[3]、KIRK 等[14]以及《中国真菌志》[15]对白粉菌无性型进行形态学分类。在数码显微镜Smart zoom 5 (广州行真科技设备)下观察病叶的白粉菌分生孢子形态特征,测量大小并拍照;用扫描电子显微镜FlexSEM 1000 (日立高新技术设备)观察分生孢子形态、着生方式及表面形态特征。

按照科赫法则测定白粉菌的致病性并进行确认[16]。将苦荞感染叶片打成直径6 mm 的叶盘,置于5 周龄健康苦荞叶片正面和背面,叶盘上含有大量孢子,各接种5 株植物;将接种植株置于20~25 ℃、相对湿度80%、光照周期12 h∶12 h的温室培养,将5 株未接种的对照植株种植于相同环境条件的另一个生长室中,用聚乙烯袋罩住处理和对照植株48 h,观察发病症状和病原菌形态。

1.2.3 病原菌ITS、LSU 片段的PCR 扩增和测序

将病菌样本带回实验室,用Chelex-100 法提取白粉菌DNA[17],利用真菌通用引物ITS 和LSU进行PCR 扩增(ITS1:5′-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′;ITS4:5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′[18];LROR:5′-ACCCGCTGAACTTAAGC-3′;LR5:5′-TCCTGAGGGAAACTTCG-3′)[19]。PCR 反应体系为25.0 μL,包括2×Phanta Max Buffer 12.5 μL,10 mmol/L dNTP Mix 0.5 μL,10 μmol/L上、下游引物各1.0 μL,Phanta Max Super-Fidelity DNA Polymerase 0.5 μL,ddH2O 补足体系。PCR 扩增程序为:95 ℃ 3 min;95 ℃ 15 s,56 ℃15 s,72 ℃ 30 s,循环32 次;72 ℃ 5 min。PCR产物经琼脂糖凝胶电泳检测,并回收备用。参照pTOPO-Blunt Simple 平末端载体试剂盒说明书与TreliefTM5α 感受态细胞连接转化,菌液用PCR确定阳性克隆后送至擎科生物有限公司测序。

1.2.4 数据分析

在GenBank 上对测序序列进行BLAST 序列比对;为比较不同寄主白粉菌的系统发育关系,从GenBank 中下载相似性高于97%的ITS 片段,采用MEGA 7.0 软件对序列进行最大似然法系统发育分析,进行1 000 次重复的BS 分析,构建进化树[20]。

2 结果与分析

2.1 苦荞白粉病田间症状

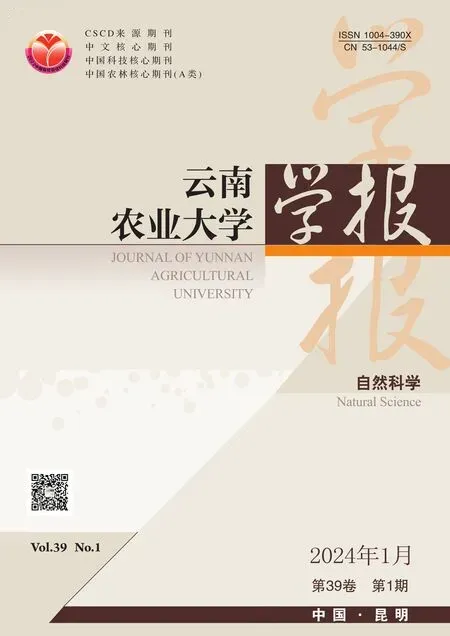

苦荞白粉病发病早期,主要在病叶背面出现不规则的白色粉尘状菌落,叶面出现褪绿小点;随着病情发展,菌落变得丰富,覆盖整个叶片背面,并且在叶正面也形成白色菌斑,继而叶片正面失绿黄化,严重时可危害花和果实。感病叶片轻者褪绿、黄化、卷曲、皱缩,严重时叶片畸形、质地变硬、失去光泽、干枯(图1)。

图1 苦荞白粉病症状Fig.1 Powdery mildew symptoms in tartary buckwheat

2.2 苦荞白粉菌的形态特征及致病性

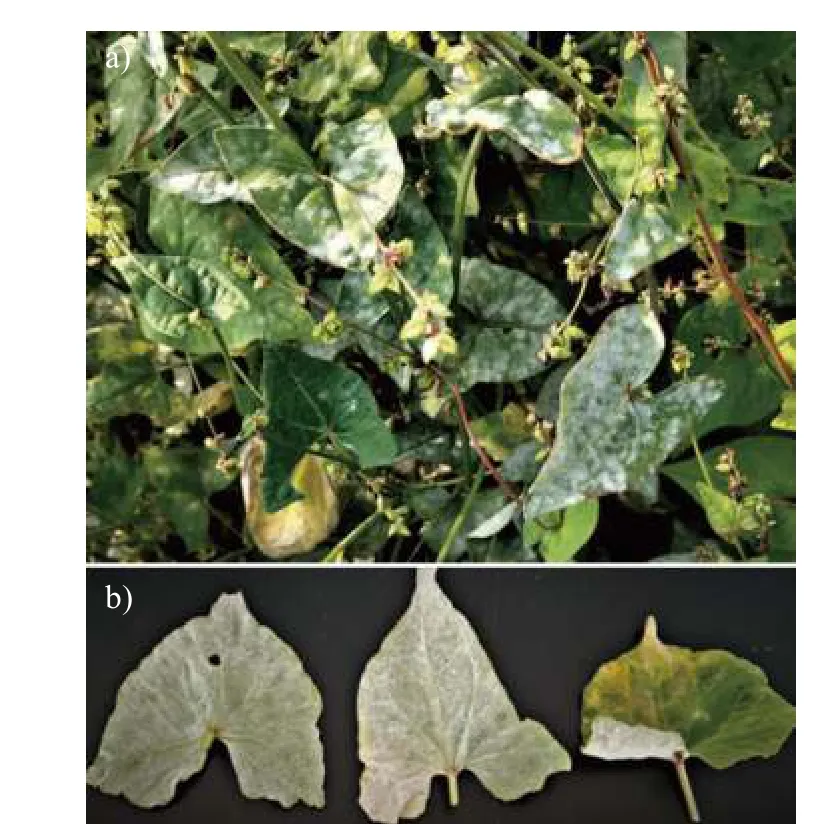

苦荞白粉菌分生孢子呈圆筒形或椭圆形,无色,透明,两端圆,单胞,表面有皱纹;长28.0~50.9 μm,宽 11.3~19.9 μm,平均大小为39.1 μm×15.3 μm (n=100)(图2)。根据形态特征初步将病原菌鉴定为子囊菌门(Ascomycota)白粉菌目(Erysiphales)白粉菌属(Erysiphe)真菌[16]。

图2 显微镜(a)和电镜(b 和c)下的苦荞白粉菌分生孢子Fig.2 Conidia of powdery mildew collected from tartary buckwheat under microscope (a) and electron microscope (b and c)

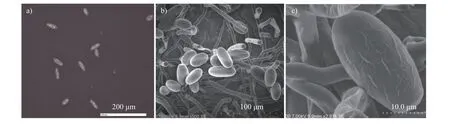

苦荞健康叶片接种病原7 d 后,在接种植株上观察到与田间感病植株一致的症状,而对照植株则无发病症状(图3)。接种发病叶片病原菌再经显微观察表明:其菌落形态及分生孢子形态特征与采集的苦荞白粉病病原一致,表明接种的病原菌为苦荞白粉病的致病菌。

图3 苦荞白粉菌的致病性Fig.3 Pathogenicity of tartary buckwheat powdery mildew

2.3 基于ITS 和LSU 片段的苦荞白粉病菌系统进化分析

2.3.1 苦荞白粉病菌的分子鉴定

苦荞白粉病病原菌ITS 片段为607 bp (MW-494930.1),LSU 片段为910 bp (OK490143),将序列在GenBank 中进行比对,ITS 结果显示该序列与甜荞上的白粉菌(E.polygoni,KP076437.1)核酸序列的相似度为100.00%;LSU 结果显示该序列与酸模上的白粉菌(E.polygoni,MT36176-9.1) 核酸序列的相似度99.89%。从GenBank 获得76 条序列相似性高于97%的ITS 片段,以E.glycines序列 (LC028953.1)为外群,经多序列比对后获得550 bp 的矩阵,构建的系统发育树(图4)显示:病原菌的ITS 序列与E.polygoni聚为一支。从GenBank 检索相似性高于97%的LSU 序列,共获得57 条注册为白粉菌的序列,以E.glycines序列 (AB015927.1)为外群,经过对位排列后获得792 bp 的矩阵,构建的系统发育树(图5) 显示:病原菌的LSU 序列与E.polygoni聚为一支。结合病原菌致病性测定、形态特征以及ITS 和LSU 序列比对,将苦荞白粉病病原菌鉴定为蓼白粉菌(E.polygoni)。

图4 基于77 条白粉菌序列 ITS 区域的系统发育树Fig.4 Phylogenetic tree based on the ITS regions of 77 powdery mildew sequences

图5 基于59 条白粉菌 LSU 区域的系统发育树Fig.5 Phylogenetic tree based on the LSU regions of 59 powdery mildew sequences

2.3.2 苦荞白粉病菌在白粉菌系谱中的位置

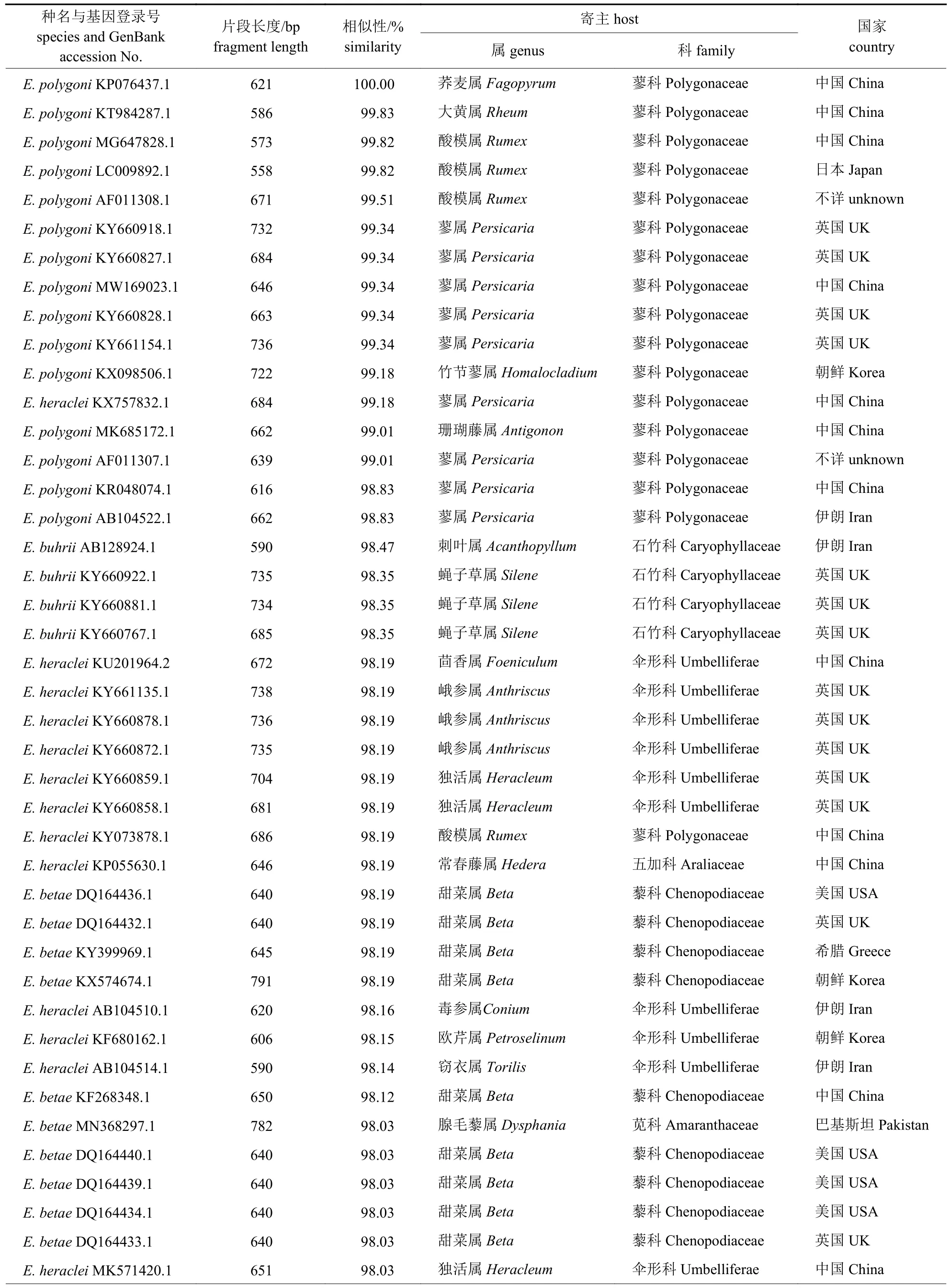

76 条序列包含5 种已命名的白粉病病原菌,寄主来源涵盖7 科26 属植物(表1),E.polygoni、E.heraclei、E.buhrii和E.betae占主要部分。E.polygoni寄主均为蓼科植物;E.heraclei序列占比最多,寄主植物包括伞形科、五加科和蓼科的16 属植物,其中伞形科植物占83%;E.buhrii寄主为石竹科;E.betae寄主为藜科和苋科植物,且与E.heraclei在系谱发育树上交替分布。相似性高于99%的序列中包含E.polygoni和E.heraclei2 个种;当相似性大于98%时,新增加E.buhrii和E.betae2 个种;当相似性大于97%时,又新增加E.pisi1 个种。基于ITS 基因片段构建的系统发育树(图4)显示:在第4 个节点处将序列分为2 个大分支,本研究病原菌与来自蓼科的E.polygoni(KP076437.1)相似性为100.00%,与13 个E.polygoni和1 个E.heraclei的相似性都大于99%。该分支的寄主均为蓼科,且强烈聚为1 个分支。该分支又分为2 个小分支,1 个小分支寄主为荞麦属、大黄属和酸模属,其中酸模属居多;另1 个小分支寄主为蓼属、竹节蓼属和珊瑚藤属,其中竹节蓼属和珊瑚藤属各有1 种,其余为蓼属植物。

表1 GenBank 中检索到的相似性高于97%的白粉菌ITS 序列及其寄主信息Tab.1 Host information and ITS sequence similarity (≥97%) retrieved from GenBank

57 条LSU 序列包含21 种白粉病病原菌,寄主来源涵盖22 科29 属植物(表2)。其中也检索到E.polygoni和E.heraclei2 个种的LSU 序列,E.polygoni的寄主为蓼科植物,E.heraclei的寄主为伞形科植物。苦荞白粉菌序列与E.polygoni、E.heraclei在同1 分支,具有较好的支持率,与ITS序列进化树相似。相似性高于99%的序列包括E.polygoni和E.heraclei2 个种;当相似性大于98%时,增加E.trifoliorum、E.cruciferarum、E.ac-antholimonis、E.quercicola、E.convolvulivar.、E.berberidis和E.magnifica7 个种;当相似性大于97%时,增加E.alphitoides、E.convolvuli、E.lespedezae、E.limonii、Pseudoidium neolycopersici、E.corylacearum、E.caricae-papayae、E.aquilegiae、E.takamatsui、E.platani、E.aquilegiaevar.和E.cornicola12 个种。E.quercicola序列占比达47%,寄主包括芸香科、大戟科、漆树科和蓼科。

表2 GenBank 中检索到的高相似性白粉菌LSU 序列及其寄主信息Tab.2 Host information and highly similarity of LSU sequences retrieved from GenBank

3 讨论

白粉菌是最常见和最重要的专性寄生性植物病原真菌[21],有超过400 种白粉菌能够侵染近10 000 种植物,其中包括许多具有重要经济价值的农作物和观赏植物[22-24]。本研究通过致病性测定、形态学及分子鉴定,证实供试苦荞白粉病病原为E.polygoni,该种于1986 年在中国台湾被发现,根据形态学和寄主植物将其鉴定到种[25]。

白粉菌具有专性活体营养性质,其中既有寄主专化性很高的种,也有寄主范围较广的种。由于迄今尚不能人工培养,仅有部分白粉菌进行过分子系统发育的相关分析[26]。根据分子鉴定结果,ITS 进化树的E.polygoni分支中有E.heraclei(KX-757832.1),与E.polygoni的寄主同为蓼科植物,E.buhrii的寄主为石竹科植物,而伞形科和蓼科均属于石竹亚纲。在GenBank 中检索到E.polygoni的相关序列45 条,寄主分别是蓼科、藜科和豆科植物,涵盖10 属,其中,蓼科酸模属和蓼属最多,豆科豇豆属和藜科甜菜属次之。有研究报道:东南亚、印度和澳大利亚地区E.polygoni侵染绿豆[Vigna radiata(Linn.) Wilczek]引起绿豆白粉病[27],美国西部地区E.polygoni侵染甜菜(Beta vulgarisL.)引起白粉病[28],可见,E.polygoni不仅只侵染蓼科植物,但其优势寄主为蓼科植物。LSU 序列进化树中,苦荞白粉菌序列与E.polygoni(MT361769.1)、E.heraclei(MK966309.1)序列的亲缘关系最近,但E.heraclei寄主为伞形科植物,可见,白粉菌寄主专性范围可跨越2 个科以上的植物。随着分子生物学的发展,对白粉菌的研究更加深入,越来越多的研究表明白粉菌的寄主跨越事件,如BEENKEN[29]报道臭椿(Ailanthus altissima)上的E.platani和E.alphitoides,宿主跳跃、跨越了不同科甚至不同目的植物,分别从悬铃木科(Proteales)和壳斗科(Fagales)扩展到苦木科(Sapindales),由此可见,寄主植物在纲、目、科、属的分类阶元对白粉菌的系统进化和生理进化、物种形成起着十分重要的作用。根据寄主范围、交叉接种和多个分子标记的联合系谱分析才能为白粉菌种群划分、寄主范围确定及病害有效防控提供准确的理论依据。

4 结论

本研究通过病原菌致病性测定、形态特征以及ITS 和LSU 序列比对,确定引起苦荞白粉病的病原菌为蓼白粉菌(E.polygoni),该病原菌有多个科寄主植物,是典型的复合种,急需从寄主范围、交叉接种和多个分子标记的联合系谱进行深入分析,才能为种群划分、寄主范围的确定以及白粉病的绿色防控提供理论依据。