南通历史上的沙洲连陆与方言分布

陈炅

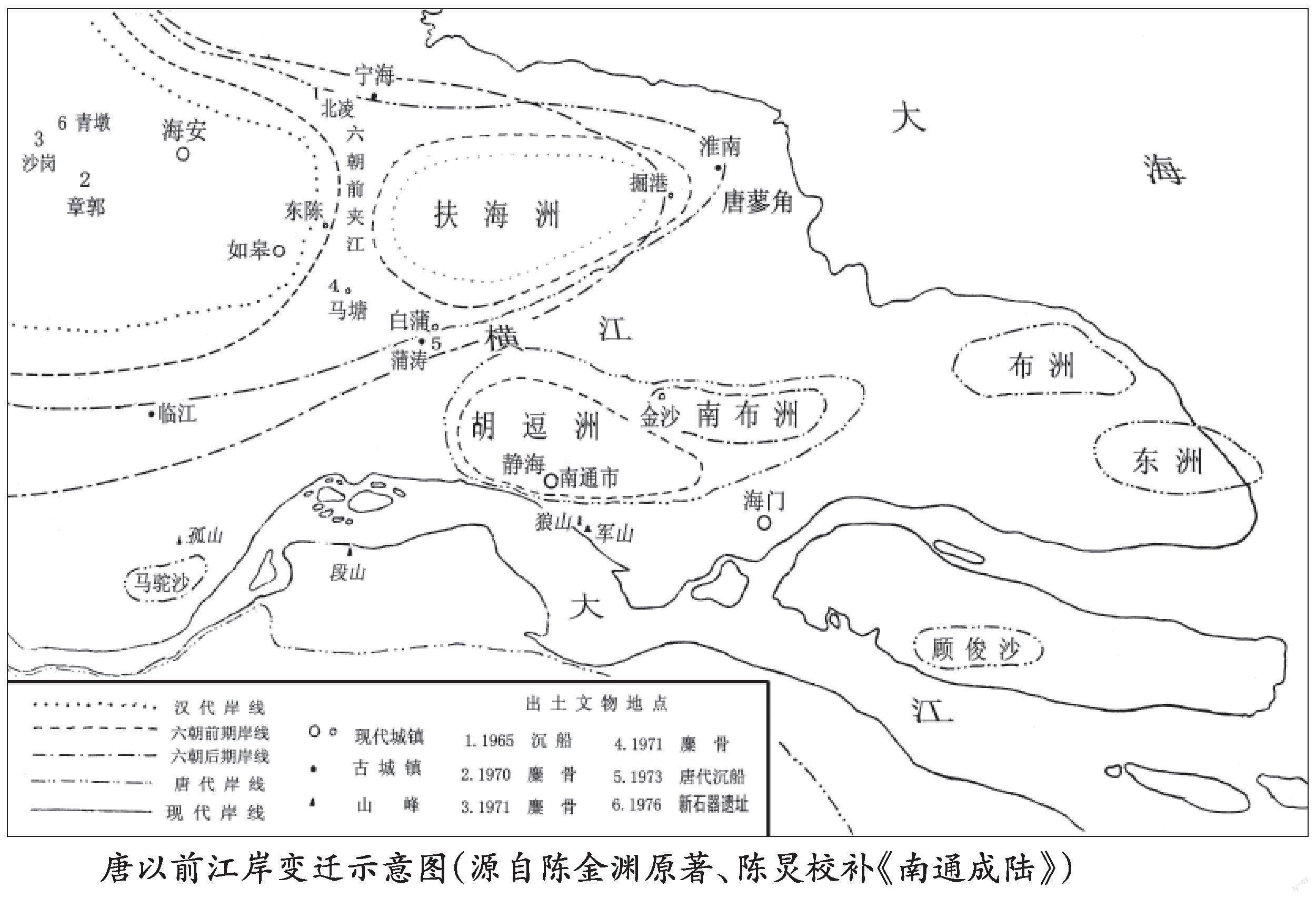

南通江海平原除南通城南的狼五山外,一马平川,从北走到南,会发现这8000多平方千米的土地上竟方音迥异。北部与扬州、泰州方言相近;中部独特的南通话外乡人几乎听不懂;然而到了东南部,人们说的话与江南吴语相差无几。方言是文化的缩影,而文化则是特殊地理环境的产物,南通方言迥异的背后是长江与黄海复杂的造陆运动以及扶海洲、胡逗洲、东布洲和通崇沙洲群等不断连陆的漫长历史。

一、古青墩人活動的中止

早在五六千年前,南通海安西北部的青墩一带就有人类活动,留下了江海平原上最早的人类活动遗迹。

处在父系氏族公社时期的青墩,气候温暖、雨水充沛、四面环水,古青墩人用树木、芦苇建筑起简陋的干栏式木屋,形成村落,开始了原始农耕生活。他们用石锛、骨耜等工具开垦荒地,种植稻谷。他们捕捉鱼虾,河海中的蚬、蚌也是他们的食物。

古青墩人的来历还是历史之谜。其实,再怎么说青墩还是处在冲积平原上,古青墩人应当是“移民”。远古传说中的五帝时代,中原各部落常与苏北境内的部落争战,世居淮泗地区的东夷部落曾为中原部落所败。可以设想,为逃避战乱,东夷部落的某族群会向南方迁移,也许古青墩人即是这些部落的分支。

距今4000—5000年间,古青墩人的活动在海安西北中断,他们的足迹突然从江海平原上消失。对于古青墩人的突然消失,中科院地理所的专家给出了答案:青墩一带在那时经历过海侵,海水直达青墩。[1]古青墩人与大自然抗争的能力十分微弱,在暴戾的海潮面前,他们无法与之抗争,不得不另觅居住地。有学者根据青墩遗址以东多为新石器时代遗址,而其以西偏北多为新石器时代末期和商周时期的遗址的现象推断,海安境内的古人类逐渐向西北方迁移。青墩遭到海水淹没后,南通历史出现了长时间的空白。

二、南通历史上较早的沙洲—扶海洲

20世纪后半期,在海安双楼镇宝塔村发掘到汉代木井和陶井,并出土完整的陶井井圈等物。[2]这说明在新石器时期晚期青墩遭海侵以后,至迟在汉代,人类的活动又扩展到了今海安西部。

谭其骧主编的《中国历史地图集》中的《西周全图》《春秋全图》,于今泰州以东的大海中画有一沙洲—扶海洲,这块沙洲在《春秋吴楚越》图中十分清楚。有学者据以断言,扶海洲在西周时就已形成。这种说法虽值得商榷,但扶海洲确是南通历史上出现较早且留下名称的沙洲。《中国历史地图集·总编例》说,“海岸线根据今人的研究画出”。《夏商西周图组编例》说,“夏商水道海岸线难以推断,图上一概不画”,“西周始根据后世情况追溯,对海岸线水道酌予表示”。可见,西周图中扶海洲画法并不是当年实测得出的成果。

扶海洲出水时间难以认定,而现代学者在对《后汉书·郡国志》《读史方舆纪要》等史料进行研究后推测,东汉时扶海洲已经存在于海陵县东方,其范围在今如东县境一带。[3]20-35西晋张华的《博物志》、北魏《齐民要术》和宋《太平御览》中均有“扶海洲”的名称。这些史料记载,沙洲上有一种植物叫“蒒”,“其实食之如大麦,七月稔熟,名曰自然谷,或曰禹余粮”。这种植物在清〔光绪〕《通州直隶州志》卷四《物产·草之属》中也有载录。此外,在《太平寰宇记》泰州卷中还转引《博物志》,对麋的活动做了记录:“海陵县多麋,千万为群,掘食草根,其处成泥”。约在公元4世纪末至公元5世纪初,扶海洲与西边的扬泰大陆连接,这是自汉代以来南通历史上第一次沙洲大连陆。由于史料的缺失,并陆后的扶海洲没有留下多少信息。直到唐文宗开成三年(838),日本第18次遣唐使团的海船在南黄海遇险,使团在掘港以东海边获救登陆,求法僧圆仁记下进入大唐的经历,成书《入唐求法巡礼行记》,这才留下了古代如东的历史信息。

《入唐求法巡礼行记》卷一记,唐末海陵县(今江苏泰州市)东部沿海盐灶遍地,煎盐炉火彻夜通明。长江入海口的淮南镇有盐官管理盐业生产;东梁丰村有守捉,驻军守卫边防;延海村有国清寺,还有称为“掘沟”的运盐河与如皋到海陵、扬州的运河相通;公元9世纪中期的如皋是海陵县东部的一个大镇,海盐集散中心。在通往海陵的河道上,运盐的官船首尾相接可达十数里。

唐代的掘港庭(亭)已经发展成今天的如东县城,而延海村、东梁丰村、淮南镇等小村集则已难觅故踪,可能那一带因海潮冲蚀发生过大坍塌,不过,在史书中没有留下记载。

三、南北朝出现的胡逗洲

胡逗洲约于汉代在长江口水下开始形成,南北朝时沙洲已经出水,洲名见于《梁书》等典籍。《梁书·侯景传》有侯景兵败后途经壶豆洲(胡逗洲)记事:梁太清二年(548),侯景起兵叛梁。承圣元年(552),叛军被陈霸先、王僧辩军击败,侯景向东逃窜,在沪渎(今上海西部)登船逃往外海。船离岸后,他的部下趁侯景睡觉时把船驶向京口(今江苏镇江),打算向梁军投降。船到壶豆洲,侯景醒来,发现方向不对,最终在与部下争斗中被击杀。《南史》中也有类似的记载。宋初《太平寰宇记》载,胡逗洲位于海陵县东南约238里的大海之中,其面积“东西八十里,南北三十五里”。沙洲阶段的胡逗洲境域,大体相当于现在的南通市崇川区及通州区西部一带。胡逗洲的东北方有南布洲、东社、长沙等小沙洲,这些沙洲后与胡逗洲逐渐涨连。胡逗洲北边有一条宽阔的长江北泓道,称横江,《入唐求法巡礼行记》中称泓道为“白水”,沙洲隔横江与扬泰大陆相望。唐天祐年间(904—907),洲北的横江淤塞、封闭,胡逗洲与其西北方的如皋陆地逐渐连接。[4]这是自汉代以来南通成陆史中的第二次沙洲大连陆。

还在胡逗洲连陆之前,浙西军阀就派遣姚存、姚制率军占领胡逗洲及东洲一带,他们“竭家财赡义勇将士一千人,设官吏,烈将校”[5],扩充军队。胡逗洲并陆不久,姚彦洪建立建制镇—静海都镇(今南通旧城),并任静海都镇遏使。至此,姚氏集团在静海确立牢固的统治地位,行使军政财等各项权力。从10世纪初到10世纪40年代,姚氏政权掌控静海、东洲的全部军事力量,杨吴与南唐正是依仗这一支地方军队,在长江口一带与南方的吴越相抗衡,保持着控扼长江口的优势。

静海都镇在杨吴统治期间,其南方有狼山镇,东方海中的东洲上有丰乐镇,顾俊沙上有崇明镇,布洲上有大安镇。这些镇受静海都镇节制。南唐时在静海都镇建立制置院,掌控东方各镇。后周显德三年(956),后周军队进攻南唐,进逼泰州,静海制置使姚彦洪遂率兵民万人渡江南逃,姚氏集团对静海的统治结束。[6]

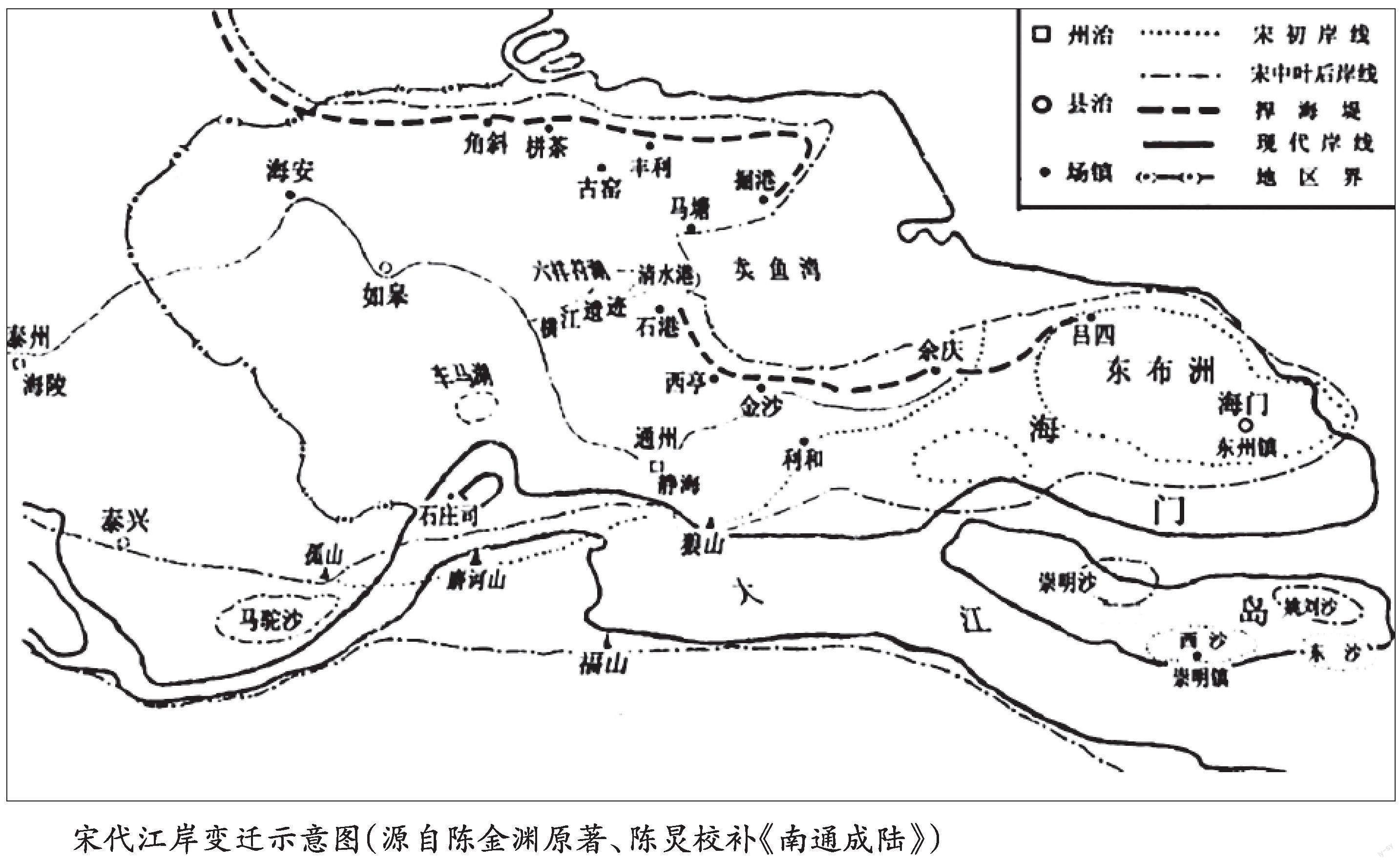

四、东布洲连陆及海门岛的消失

唐初,长江口出现东沙、西沙等沙洲,沙洲各有涨坍。此后,在它们的北方又出现了东洲、布洲等沙洲,它们的地理位置约在今启东市一带。东洲与布洲是五代初长江口的两个较大的沙洲。当年的东洲可屯兵船四五百艘;布洲在10世纪中期开发盐业生产。《舆地纪胜》说,杨吴太和中(929—934)蒋司徒“至布洲,教民经营煮海,盐利之获,不赋而羨”,自此,布洲成为杨吴的海盐生产基地。东洲、布洲的位置比较接近,约在10世纪中期两沙洲并接,《资治通鉴》中把并洲后的大沙洲称东布洲。

后周显德五年(958),后周军队占领静海后随即攻占东布洲,在这一带的沙洲上建立海门县,属同时建立的通州管辖。宋代海门县在通州东边的大海之中,县城距通州隔海约二百里。[4]县境的东布洲和崇明镇所在地顾俊沙于宋初合称海门岛,是北宋重要的海盐产地。南宋李焘《续资治通鉴长编》对海门岛记曰:“国初以来,犯死罪获贷者,多配隶登州沙门岛、通州海门岛……而通州岛中凡两处:豪强难制者隶崇明镇;懦弱者隶东北洲。两处悉官煮盐。”

由于时隔久远,且海门岛发生变化,人们对它的认识逐渐模糊。现代学者有认为海门岛在今如东丰利东北大海中,也有认为海门岛在原通州石港以东海中的[7],因此有必要厘清史实,还原宋初海门岛本来面目。

宋末学者马端临在《文献通考》中把“海门岛”改为“海岛”,把“东北洲”改为“东布洲”。《宋史·刑法志》中,把“东北洲”写成“东州市”。宋代以后的明清史料,如《读史方舆纪要》《大清一统志》等,也出现关于海门岛的描述,其内容与上述宋代史料基本雷同,这只是保存了宋代史料而已。明清通州地方志中也有对海门岛相同史料的记录,但对岛的方位描述,则均持位于通州“州东北”一说,这是引起现代研究者持不同论点的原因。

按宋代史料的描述,海门岛应在宋代通州境域内,海门岛位于今如东县丰利东北海中一说,就地域范围言,显然是错误的。因为自宋至清初,今如东县还是如皋县境域,属泰州管辖,离开了通州的范围。海门岛位于“石港湾”一说,因其排斥了海门岛中的另一主岛“崇明镇”(顾俊沙),故也难以与宋初海门岛比附。因此,明清通州等地方志中关于海门岛的记述不能作为宋代海门岛延至明清还存在的可信史料。

11世纪中期,东布洲范围不断扩大,与通州大陆逐渐接近。这一时期,通州知州狄遵礼主持建造捍海堤,到达余西场。不久,海门知县沈起也从吕四建海堤西接狄堤。海堤的建造加速了东布洲与通州大陆的连接。东布洲和通州大陆相接,是自汉代以来南通成陆史中的第三次沙洲大连陆。东布洲在与大陆连接后,用位于其上的市镇东州市来命名,马端临及元代《宋史》的作者把“海门岛”改为“海岛”,把“东北洲”改为“东州市”,正反映了沙洲的地理变化。海门岛中的东布洲与通州大陆涨连后,崇明镇所在的顾俊沙又历经涨坍而消失,海门岛不再存在。

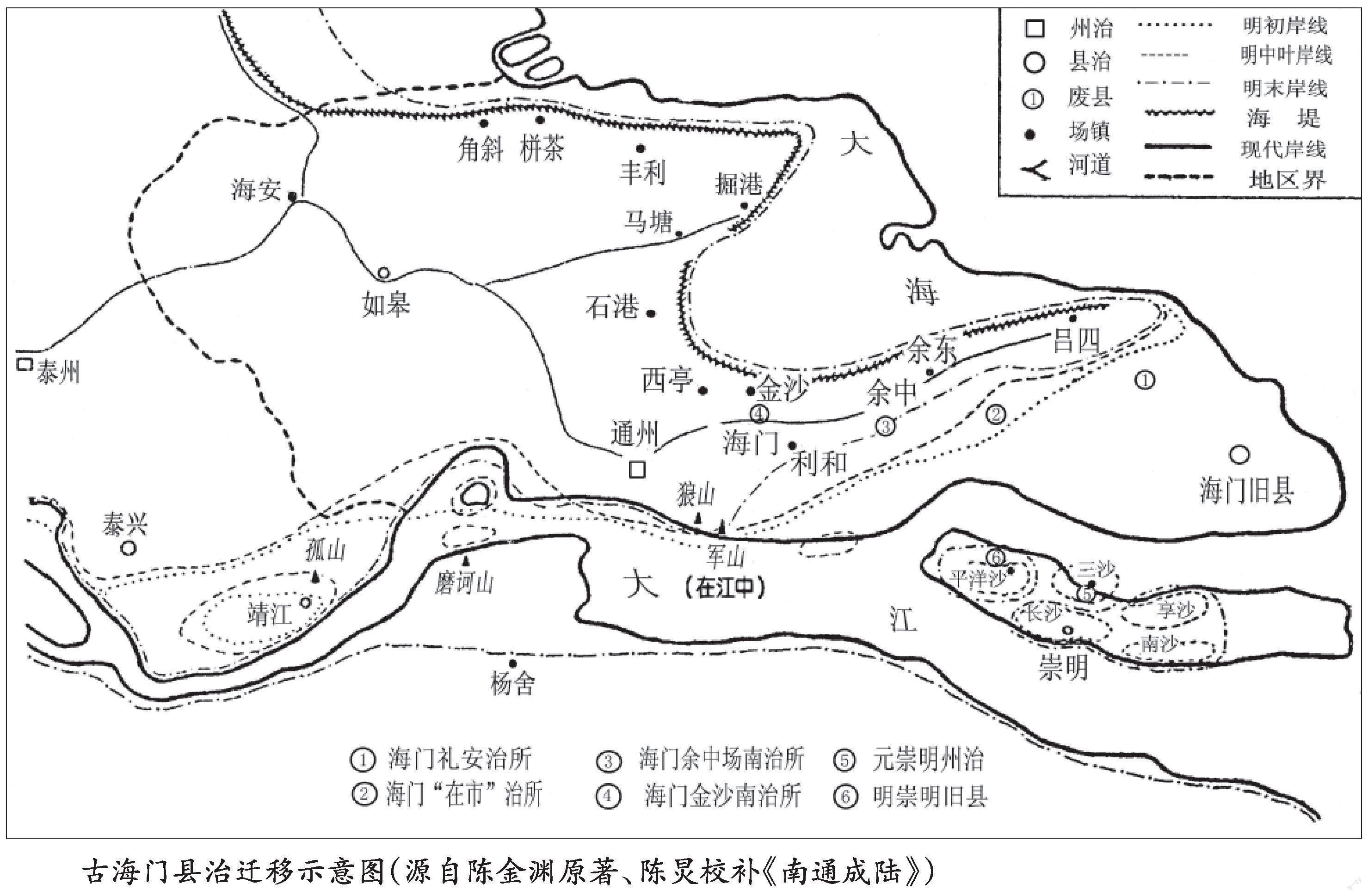

五、古海门县的消亡及通州东部沙洲涨积

南通历史上三次沙洲大并接完成以后,长江主泓道向北岸移动,长江开始侵蚀由它一手孕育起来的通州陆地,造成后周建立的海门县坍没。宋元以来,海门县沿江地带多次发生水灾,县城屡遭江潮巨涛冲击而被迫迁移。宋元丰四年(1081)七月,元泰定三年(1326)十一月,海门县沿江田地多被冲坍,民房被卷入江涛。由于江海冲蚀,海门县境的土地大片坍入江中。从明洪武九年(1376)到弘治十五年(1502)的一百多年间,海门县官民田地草荡由1556顷减少到293顷。[8]嘉靖年间,海门县的智正都、嘉会都、人和乡、礼安乡、崇信乡等乡镇大部或全部坍入江中。从元至正到明嘉靖二十四年(1545),海门县治四次迁移。前两次迁治均在海门县境内,而后两次迁治则分别迁到通州余中场和金沙场南了。[3]204至此海门县除吕四一角外,几乎没有自己的境土,只得割借通州清干乡部分土地作为辖地,维持残局。康熙十一年(1672),海门县又被江水所逼,迁往通州永安镇,因民田、灶地所剩无几,裁县为乡,并入通州。

后周建立的海门县被裁撤后,通州、海门厅诸沙洲及崇明外沙与大陆涨连是南通成陆史上的第四次沙洲大并接。

18世纪初,通州东南部的长江中,又有沙洲纷纷出水。清雍正六年(1728),原余中场南的扁担沙率先靠上北岸。此后,通州、崇明两地农民因围垦沙田而争斗不休。为解决争端,雍正十三年(1735)划定通州、崇明各自管辖范围。此后30多年中,这一带又涨出许多沙洲,因围垦而发生的争斗依然十分激烈。乾隆三十三年(1768),通州、崇明两地划出30个沙洲,连同新涨出的10个沙洲建立海门直隶厅,归江苏省管辖。[9]这个海门直隶厅即是今南通市海门区的前身,和上述后周建立的海门县没有承接关系。海门厅东南方的沙洲于清末统称崇明外沙。海门各沙间有较宽的水道相隔,光绪年间这些沙洲终于和通州陆地连成一体。19世纪末到20世纪初,崇明外沙中的惠安沙、连升沙、杨家沙等沙洲逐渐同大陆相连,南通江海平原大体形成。1928年,崇明外沙设立启东县,脱离崇明县管辖。

六、移民与方言

南通江海平原逐渐形成的过程中,四面八方的移民汇聚而来,历代官府便在这里实施管理。东晋义熙七年(411),在海陵东境设置如皋、宁海、临江、蒲涛等县,南朝刘宋明帝泰始七年(471),又析置江阳、海安二县。这些新设置的古县历史上扬泰移民较多,南通北部地区的方言自然就与扬州、泰州相近。南通中部的崇川、通州两区曾经历过胡逗洲沙洲阶段,从南北朝到唐末约500多年处于与大陆相阻隔的状态,从四面八方汇聚到这里的人们语言交汇,逐渐形成独特的方言;五代时,江南军阀一度控制静海、东洲,江南迁来民众与原居民语言交汇,这里的方言又加入了新的元素;通州的建立则使这块行政区划内的政治、经济交流有了较为固定的范围,也就形成了相对稳定的南通话方言区。南通东南部的海门、启东是通崇沙洲群并陆后形成的,而沙洲群的居民大部分是从江南与崇明迁来的,属于吴语方言。又因多年来垦殖业的发展,南通沿海各地移民交汇,局部地区的语言又发生变化。这就是南通江海平原上“十里不同音”,如海(如皋、海安)话、南通话、启海(启东、海门)话、通东话并存的深层次历史地理原因。

参考文献

[1]黄赐璇,梁玉莲.青墩古人生活时期的地理环境[M]//青墩文化.长春:吉林人民出版社,2004:198.

[2]张应和.海安胜迹录[M].北京:作家出版社,2001:79.

[3]陈金渊.南通成陆[M].苏州:苏州大学出版社,2010.

[4]乐史.太平寰宇记:卷130 通州[M].清光绪十一年(1885)金陵刻本.

[5]南通市地方志编纂委员会.南通市志:下册 附錄 东海徐夫人墓志[M].上海:上海社会科学院出版社,2000:2581.

[6]司马光.资治通鉴:第20册[M].胡三省,注.北京:中华书局,1956:9580.

[7]姚谦.通州海门岛探讨[J].海洋科学,1984(3).宋建人.通州海门岛初探[J].江苏社联通讯,1983(13).

[8]〔万历〕通州志:卷4 物土志 则壤[M].南京:南京出版社,2023:202.

[9]刘文徹,等.〔光绪〕海门厅图志:卷9 物土志[M].清光绪二十六年(1900)刻本.