崇启海沙地渊源及文化特质

袁志冲

万里长江奔腾而下,像一柄利剑,将大海一劈为二,南为东海,北为黄海。就在这三水交汇处,大自然的造化,孕育了崇明、海门、启东三块风水宝地。作为江海文化的重要组成部分,崇启海沙地文化有着深厚的历史渊源和相对独立的发展轨迹。

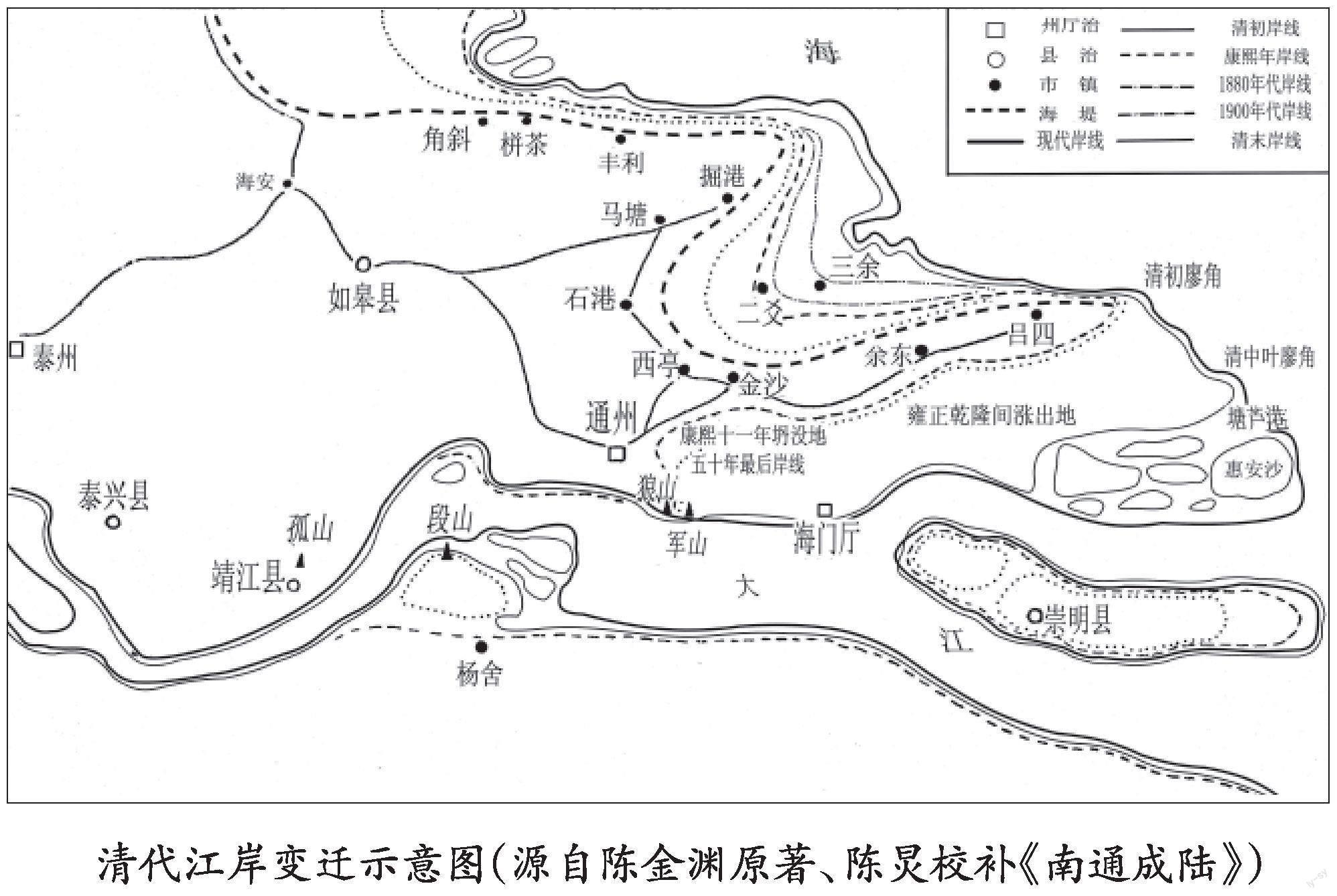

一、崇启海的历史变迁

奔腾不息的长江从上游携带的大量泥沙,在入海口因江面变宽、水流减缓而逐渐沉积,形成了数十上百个大大小小沙洲。这些沙洲,潮涨没入水中而呈一片汪洋,潮落则不时露出水面而呈一片片淤泥。水冲沙,洲挡水,沙洲涨坍不定。在数百上千年的运动变化中,加上人们登沙种青(芦苇)促淤、筑堤围垦,有一部分沙洲相对稳定连成一片。唐高祖武德年间,长江口涨露东、西两沙。随着时间推移,东、西两沙面积渐大,地形渐高,前来定居开垦者日益增多,打鱼晒盐、耕稼力田,生生不息。五代杨吴在西沙(顾俊沙)设崇明镇。同一时期,在东、西沙的北方,东洲、布洲不断扩大,并于10世纪中期相连,称为东布洲。五代后周显德五年(958),后周军队攻占东布洲,在这一带的沙洲上建立古海门县。东布洲和崇明镇所在地西沙于宋初合称海门岛。

长江口的这些沙洲并不稳定,从北宋到明朝,崇明先后又有姚刘沙、三沙、平洋沙、长沙等主要沙洲涨出。大小沙洲此涨彼坍、时涨时坍、活动频繁,经历了从南宋置“场”,元朝升“州”,明朝降“县”的行政区划变更历程。自崇明县城迁入长沙、明万历二十一年(1593)开始筑北洋沙堤后,崇明进入沙岛稳定和扩大时期,明末已形成一个很大的蛋形本岛。

宋元以来,古海门县沿江地带多次发生水灾,县城屡遭江潮巨涛冲击而多次被迫迁移。通州东部的利和、余中等盐场也被江潮侵蚀殆尽,金沙镇以东到吕四,呈一东西长、南北狭的半岛,凸入海中,蓼角嘴北移到了吕四以东。清康熙十一年(1672),海门县裁县为乡,并入通州。

清代,通州东南、崇明岛以北的长江北支水道中,出现了数十个沙洲,这片水域原为古海门县范围。新沙出水,通州、崇明两地以及江南的农民纷纷登陆,进行围垦。新沙变良田,吸引了大批垦民登沙围垦。由垦民争地而引起的纠纷不断,于是清乾隆三十三年(1768),江苏巡抚报请清廷割通州19沙、崇明11个沙及新涨10个沙在裙带沙建置海门直隶厅,隶于江苏布政使司,以平息争沙纠纷。雍正至光绪初年(1723—1875),海门厅东南、长江口北岸的惠安沙、杨家沙、永丰沙等13个沙洲陆续形成并连成一片,因临近崇明,多由崇明人移民开垦,归崇明县管辖,称崇明外沙。19世纪末到20世纪初,崇明外沙逐渐同大陆相连。1928年,在崇明外沙设立启东县。

共同的历史地理变迁轨迹,催生了共同的方言与文化。崇启海人都自称为沙地人、沙上(浪)人,把自己的方言称为沙地话、沙上(浪)话,把自己的文化称为沙地文化、沙上(浪)文化。

二、中國重要农业文化遗产—沙地圩田

滚滚长江,浩浩荡荡,从上游带来了大量泥沙,到了喇叭形的宽阔江口沉积下来,逐渐形成了一块又一块沙洲。年复一年,沙洲与沙洲、沙洲和大陆相连,大陆不断向外延伸,形成了广袤肥沃的沙地。沙地的先民登沙开发,进行围海造田、套圩垦荒。套圩垦荒是沙地人战天斗地生产生活历史的一种沉淀,是沙地人面江向海、垦沙拓疆的一部史诗。

套圩垦荒一般有四个步骤,民间称为“四部曲”。

第一步是筑堤套圩。组织成千上万个男性劳动力,硬是用肩挑、杠抬、车推的方式,在测量后的海滩构筑堤岸,以阻挡江、海潮水的侵蚀。筑堤一般在春夏之交举行,因为这个时候风暴少、潮位低。在构筑正式岸堤之前,先得在堤岸外边几十米远的地方垒起一条小岸,叫“小襻”,作用在于避免涨潮时海水对堤岸的直接侵袭。堤岸的取土,三分之二在堤外,三分之一在堤内。堤外的,必须从堤岸底部向外二三十丈远的地方“开格子”挖取,有潮汛的时候,便从堤岸的内侧挖取。堤岸筑成,象征着圩也套成。套成后的圩,除了几条港道之外,可以说是一望平川、晴雨两茫茫(晴天白茫茫是盐碱地上晒出“盐锋”,雨后白茫茫是涝灾)。

第二步是开横河分埭。统一在圩内南北相距500米的地方开挖若干条东西向的横河,在两条横河之间的这个500米长度地带,谓之埭。每个圩内有几个这样的500米,就有几个埭。也可以这样说,埭与埭之间是由东西向的横河作为分界线的。横河开挖成,埭也就划分完毕。埭的布局根据圩的南北距离而定,南北距离长的,设计为7埭、9埭,最短的,不少于2埭,称为小圩。有的地方,埭有大小、长短之分,民间的称呼也就有长埭、短埭、大埭、小埭之别。

第三步为开民沟分“”。几乎与分埭同时进行且同时完成。其做法是在整个埭的地段上,统一以50米为距离,以沟中心为界,再开挖若干条南北向的沟,叫作民沟。这个南北以横河为界、东西以民沟为界的狭长地段谓之窕。沙地农户分别在每一个“”的前半部分,即离南横河一二百米的地方,统一规定为砌房的纬度线。这样的格局使东西南北划平竖直,甚为整齐。

沟、河、埭、“”成型,农户进驻垦区,接着就是种青、引淡、去碱、退盐的第四步了。这一步,都由农户独立承担,先在“”里再开若干条南北向和东西向的排水沟(叫作华洞和临沟),用于蓄淡去盐去碱,同时种植芦苇、草头(苜蓿)等耐碱作物用于“拔淡”。

经过这“四部曲”,沙地形成规整的井田式圩田和井字形水网,华洞通民沟,民沟通横河,横河通大河,大河连港(闸),港(闸)通江或海,形成纵横交错的网格式水利系统。俯瞰广袤的沙地,农田水网纵横交错,成排民居相间,犹如一超大型的棋盘。2021年11月,启东沙地圩田农业系统项目成功入选农业农村部第六批中国重要农业文化遗产名单。

三、沙地独特的方言

沙地方言幽默、诙谐,而且词汇特别丰富,有些话只能放到沙地生活的实际语境中才能正确表达和真正理解。

沙地方言有一个带有标志性的口语词汇,叫作“哈”“哈么(事)”。不管你在何时何地,只要一听到哈、哈么事、做哈,就知道对方一定是沙地老乡,不是启东人,就是崇明或者海门人。

沙地方言具有独特的魅力,在于它叙事状物,惟妙惟肖。许多词语有的直白传神,有的既隐晦却又不失幽默。例如戳眼(难看)、入眼(让人满意,表示舒服)、响口(说话声音洪亮)、打相打(打架)、话便话(无原则立场的话,顺着别人说话)、口碎(唠叨)、上火(点灯)、发寒热(忽冷忽热)、剃头(理发)、透气(呼吸)、相鼻头(正面相撞)、做人家(节约)、消地光(赖在地上耍泼)、板面孔(放脸)、惹闹骚(故意惹是生非,寻开心)、舞拉痴(故意打闹,调皮)、勿爽气(吞吞吐吐)、吃夹档(两头受气)、轻骨头(轻浮)、打疙楞(突然停顿下来)、死促掐(暗里刻薄人,陷害人)、和乐痴(随和,易与人打成一片)、叫快活(幸灾乐祸,叫笑)、大图样(大概轮廓)、凑好起(可能)、初光生(初步完成)等等。

沙地方言在吴越方言基础上,融入江海元素,创造了许多新的词汇。如“吃港”,是享受美味佳肴,吃得开心的意思。“港”怎么可以吃呢?原来,沙地人的先辈当年登沙拓荒时,沙与沙之间还留存鸿沟,形成港梢。潮来潮往,出海的渔船随着潮水进港卸货,方圆十里、八里的人们赶来港口买新鲜鱼货,而在港口码头也会搭起美食小店,活鱼活虾现杀现烹。到了港口码头就会有新鲜海鲜美味享用。“吃港”其实就是吃海鲜,由此进而转意为凡是有吃、有好吃的就说成是“吃港”。

再如“颠鲜”。沙地先民靠海吃海,渔民将捕到的鱼摊在地上卖,海风一吹,鱼的表面风干了,看上去不那么新鲜了,聪明的渔民将鱼翻个身,又在上面洒了些水,鱼顿时水灵灵的,就又有了新鲜的模样,待一会又风干了,再翻个身。颠,即翻身的意思。将鱼翻个身,只是有个新鲜的感觉,鱼还是那个鱼。于是,新的词汇产生了,那种翻新花样而不改变实质的行为和做法就叫作“颠鲜”。

沙地方言有忌口。忌“四”,沙地方言中,“四”与“死”同音,因而凡四,都说两双、两对。兄弟姐妹多,排行四,不说老四,而说老五(即跳开四)。忌“终”,终就是结束,送终就是送死者上路,因此沙地送人礼物一般不送钟,如需送钟,必定同时送一本书,隐喻为有始(书)有终(钟)。忌“蚀”,蚀是做生意亏本了,赔本了。沙地方言中舌与蚀同音,因此不说猪舌头,而是说猪赚头。“邱”与沙地“孬”同音,因此邱老师说成好老师。忌“烧”,沙地方言中,烧与骚同音,因此烧换一种说法,称为旺,烧饭说成旺饭,烧开水说成旺开水。

四、沙地特有的民俗

沙地的先民从全国各地带来了传统习俗,再与沙地的生产生活相融,形成了一些沙地人特有习俗。

牵粉蒸糕 旧时,进入腊月后,人们便忙着蒸糕,蒸糕意味着过年即将进入高潮阶段。这时候,家家忙着舂高粱、黄稷,浸白玉米(俗称韧大米籽)、糯米,宅上的磨子一天到晚转个不停,牵(磨)粉蒸糕。

廿三送灶并“吃廿四夜饭” 民间传说,灶家菩萨每年腊月廿三上天一次,向玉皇大帝汇报他所在那户人家的善恶。旧时,农家灶上烟道前面都有灶王殿,殿里供着灶家菩萨的神像。腊月廿三送灶那天,一般人家晚饭煮赤豆米饭、炒菜头(谐音“彩头”),有红烧鱼、红烧肉,还要做一碗“团圆”。晚饭前先祭灶,送灶家菩萨上天。送灶仪式结束,一家人坐下来“吃廿四夜饭”。

烧过年经 烧过年经又叫烧过年羹饭。通常都在腊月廿八到三十中午。旧时祭祖羹饭一般为豆腐、茶干、百叶、鱼、肉等凑满4个、6个或8个菜即可作飨。年三十夜,前头屋里有祖宗遗像或牌位的,要在遗像或牌位前放糕饼等供品。不少人家年三十下午要上坟祭祖,供品通常是一碗圆子、一碗糕、一碟苹果或橘子、一碟麻饼或糖块糕点之类。坟前摆上供品后,燃放爆仗。

正月半捉老太婆 正月十五是元宵节,俗称“正月半”。“正月十五接娘亲,接到家中吃馄饨”,故此日又称“老太婆生日”。沙地人不以面粉为主食,一般来说只有至亲好友来家做客,才以馄饨相待,据说这样待客,有时比酒菜相敬更富有人情味。而包裹馄饨,还象征着团圆兜财。正月十五从早晨起,沙地的大道小路上就已是车水马龙了。不管是新女婿、老女婿,都赶往妻子的娘家去,把丈母娘接到自己家中过正月半。据说谁先抢到丈母娘,谁就先发财,为此几个女儿之间为抢丈母娘“闹得气团气膨(闹得不开心)”的情形也并不鲜见。一般来说,女儿女婿在正月半有请,丈母娘一定会欣然赴约,绝无不去之理,这是规矩。但是,有些人家出嫁的女儿多,丈母娘分身勿开,有的女婿难免要虚此一行。鉴于这种情况,有些精明的女婿干脆提前一二天,甚至三五天就把丈母娘接到家里,以防别的连襟抢先接走,所以,有许多人把正月半接娘亲,颇为幽默地称为“捉老太婆”。

立夏称人 沙地人对立夏这个时节比较重视,每逢立夏,家家户户都会吃煮鸡蛋、鸭蛋,做草头(苜蓿)烧饼吃,认为可以免除“疰夏”。这天不坐门槛、不睡午觉。午后一般都要称一称体重,称时秤星由内向外移动,表示年年成长。

车宅沟 民宅后有沟,称宅沟。平时逢时过节,烧经作飨,只是用攉罾、趟网之类去宅沟里捕鱼。到了年末,多数人家用水车(现在用水泵),将宅溝里的水抽干捕鱼,叫“车宅沟”。宅沟车干后,将大的家鱼以及野生的鲫鱼、扁丝鲦之类捉出来,自己过年要用的留下,其余的拿到镇上去卖;小家鱼等则用网箱或网篮放到民沟里,等宅沟里放水后重新放回再养。宅沟里有淤泥的,要组织人力掘生泥,攉沟沿,此时往往还有“外快”—在烂泥里捉到黑鱼、甲鱼、螃蟹之类。

赶早市 沙地人只赶早市。每天清晨,天刚蒙蒙亮,人们就提着篮、担着筐、推着车往镇上(集市)赶,或买或卖,又急急地往回赶开早工。

做生泥 沙地有一句谚语:“腊月里做生泥,青草长成果。”说的便是做生泥的重要性。做生泥是将民沟里的污泥挖出来挑入田里以补地力。在秋冬农闲的时候,河水较少或干涸了以后,人们把河沟里的污泥挖出来铺到田里,凡铺了生泥的田块,来年庄稼一定会长得更发更好。

五、沙地人的“拓荒”精神及文化特质

崇启海的先民来自江南及全国各地,在不断向江海拓展生存空间过程中,形成了沙地文化特质,其内核就是“拓荒”精神,体现在沙地社会生活的方方面面。

(一)豁达开放、包容汇通

沙地人因为自己是移民,所以从不自闭和自大,胸襟豁达,相容性比较好。有眷土恋乡之情,但老乡观念不重,不搞小团体,主张五湖四海。在家不排外,外出善于沟通,学人所长,容人所短,很能与人相处。

沙地人主张和合,凡事有度,留有余地,不做绝,给人一条出路,给自己留条后路。这些理念体现在处世处事的态度上,如“笃悠悠,二石九,急悠悠,三石缺一斗”“心慌吃勿得热食”“进三出二”“床歪歪被凑凑”“不胜不过”等。体现在地名上,如启东的“和合镇”“合兴镇”“共和镇”“合丰镇”“合作镇”“惠和镇”等。体现在人名上,沙地人叫“和平”“和国”“和珍”“和芳”“和香”“和丽”“和玉”等的特别多。

(二)吃苦耐劳、勤劳俭朴

沙地的先民大多是因贫困、迫于生计而携家带小结群前来另谋生存空间。那些大大小小的沙洲涨坍不定,潮来一片汪洋,潮落一片淤泥,水是咸的,淤泥是咸的,海风也是咸的。正是这样的客观环境,造就了沙地人吃苦耐劳和勤劳俭朴的品质。

沙地人集镇上真正的茶馆很少。旧时的一些所谓的“茶馆店”,也只是当时地方上民间自治说情话理、处理一些乡情和矛盾纠纷的场所,而非真正意义上喝茶品茶的休闲场所。

开早工也是沙地人所特有的。天不亮借着星光就下地干活,干了两个钟头才回家吃早饭,吃了早饭又上工,才算是一天的劳动正式开始。所以,沙地人的早市真是早,大多店铺都是点着灯开门的,而太阳不到竹竿高,就散市了,集市上空空荡荡,几乎没什么人了。

沙地人把吃中饭叫吃点心。沙地的先民当年登沙垦荒,条件艰苦,出门到较远的地方干活,中途常常还要淌过一些沟、泓,由于受潮汛限制,一般都是早晨出去,一直到天黑才返回。因此,早晨这顿饭一定要吃饱,叫“吃饭”。中午就只带些干粮或烙饼,充充饥将就一下,因此,把吃中饭叫吃点心。

20世纪八九十年代,启海沙地人在新疆做建筑工程,其吃苦耐劳精神是出了名的,当地人戏谑说“沙地人干活(拉车)头低到地,吃西瓜啃到皮,就像只小毛驴”。

(三)精耕细作,做事有根有底

当年,启海的沙地先民们,一根扁担,一把铁锹,登沙种青促淤,筑堤围垦,将盐碱地改造成万顷良田。在向大海要地的同时,或造船下海捕鱼捉虾,或利用海水煮(晒)盐,或挖塘养殖。在长期的拓荒、垦牧实践中,不仅摸索出了一套向大海要地、向土地要粮的经验,还形成了精耕细作的理念。

沙地的男人“一根芦苇做到头”,他们就地取材,用芦苇編织成各种各样的生产、生活用具用品,编织成反映生产生活、寓意风土人情等文化元素的工艺品。沙地的女人,则“一朵棉花做到头”,种、培、管、拾、轧、弹、干、纺、浆、经、匀、织、裁、缝……“十八般工艺”样样精。

沙地人挖沟开塘,挖出的泥块方方正正,沟坡干净利落,沟底平坦毕奣(空达无遮挡)。水利工程结束验收时,如发现岸堤沟坡上有一小摊散落的泥块,也会及时清除,决不“拉糊拉带”(不干净利索)。沙地人种“花地”(庄稼),埭头笔直,株距匀称,整整齐齐,四平饱满。沙地的渔民,每每出海归来,必定将网具及时清理晾晒。沙地人工地上干活收工时必定将劳动工具收拾起来,放得整整齐齐。沙地人做饭做菜讲究色香味,精心搭配,同样的菜料可以做出几种甚至几十种的菜肴,而不是一锅煮、一盆端。沙地人睡的床,被褥总是干干净净,铺得整整齐齐。沙地人堆的柴垛,方方正正,四边像刀切过的一样。

值得一提的是,沙地人农耕制式上的“套种”可以说是一个特色。全国不少地方实行的是轮作休田,沙地人在实践中发明了“套种”,一茬庄稼还未收割,新一茬的种子已播种下去,或者,高秆和低秆作物夹杂着种,比如玉米红薯、玉米黄豆、玉米蚕豆、玉米棉花等等,“高矮结合,共生共荣”。沙地人的这种“套种”大大提高了土地的利用率、产出率,缓解了人多地少的矛盾。