土地二级市场的风险特征、传导路径与监管策略

——基于2 045份裁判文书的实证分析

徐可西,苏婕妤,鲍海君,党云晓,徐韵雯

(1.浙大城市学院国土空间规划学院, 浙江 杭州 310015; 2.浙江财经大学公共管理学院,浙江 杭州 310018;3.浙大城市学院法学院, 浙江 杭州 310015)

建设高标准市场体系是我国“十四五”时期经济社会发展的主要目标之一,既包含了高效率的要素市场配置机制,让市场在要素资源配置中起决定性作用;也包括了高效能的市场监管机制,建立安全和稳定的风险防控体系[1]。中共中央、国务院先后发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》、《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》和《关于加快建设全国统一大市场的意见》将土地要素置于5大生产要素之首,并强调推进土地要素市场化配置[2],引导土地资源的高效利用[3]。土地一级市场会促进经济要素投入的规模扩张,土地二级市场则会促进经济要素配置的结构优化[4]。随着经济社会发展,我国土地二级市场运行中蕴藏的风险日益凸显,交易规则不健全、交易信息不对称、交易平台不规范、政府服务和监管不完善等问题带来大量纠纷事件[5],阻碍了要素的流通和土地资源的有效配置,难以满足经济高质量发展的要求。因此,亟需加快完善土地二级市场监管体系,培育和建立开放竞争、统一有序的土地市场,优化资源要素配置[2]。那么,土地二级市场中存在哪些潜在风险并呈现何种特征?风险之间存在怎么样的传导机制?应该如何构建有效的监管策略?对这些问题的回答,可为在要素市场化改革背景下完善土地二级市场监管体系提供科学依据,对提高土地二级市场的风险防控能力、促进土地要素流动与配置具有重要理论意义和实践价值。

风险管理关注从风险管理环境到风险量化评估、再到监督改进的全过程[6],包括风险识别、风险评价、风险防范等环节[7],重视风险传导路径剖析对风险防控的作用。学者们将风险管理体系引入土地管理领域,从土地市场风险结构[8]、土地抵押风险[9]、土地融资风险[10]等视角对土地二级市场风险管理开展了探索。但现有研究还未建构成熟的关于土地二级市场风险研究的范式和方法,研究的系统性和对实践的指导性不足。具体来说,研究对象上多为关注土地抵押等单一交易类型的风险,缺少对土地二级市场风险的系统梳理;研究内容上主要聚焦在风险识别、原因剖析和防范措施等问题,忽视对土地二级市场风险传导的考量;研究方法上多为政策回顾[9]与特定地域的实践分析[11],缺乏基于大样本案例的分析,研究结果代表性不足;研究发现上,学者们提出的防范策略较为分散,尚未建立一个政府监管视角下的土地二级市场监管框架。

鉴于此,本文以土地二级市场风险为研究对象,利用中国裁判文书网公开裁判文书建立全国土地二级市场交易纠纷案件数据库,通过对案件内容进行梳理,系统识别出土地二级市场潜在风险与风险因素,系统识别出土地二级市场潜在风险与风险因素,深入探究风险分布特征及其传导路径,进而提出土地二级市场监管策略,丰富土地市场风险管理的理论研究,并为完善土地二级市场监管体系提供借鉴和参考。

1 研究设计

1.1 数据来源

司法机关公布的法律文书相较于从网络渠道、新闻媒体和小范围调研获取的信息更加权威,以其为分析文本可保证数据信息的全面性与真实性[12]。因此,本文选定中国裁判文书网为土地二级市场纠纷案件的数据来源,以“国有土地出租”“国有土地转让”“国有土地抵押”“建设用地出租”“建设用地转让”“建设用地抵押”为检索词,时间区间为2013—2022年,共收集相关案件3 299例,最后筛选出2 045份有效案件样本[13]。其中涉及土地转让纠纷诉讼案件共有1 161 件,占土地二级市场纠纷诉讼案件的56.77%,涉及土地出租与土地抵押纠纷诉讼案件分别为193件、691件。

1.2 研究方法

首先,提取2 045 份裁判文书的案件地域、裁判年份、原告与被告身份、案由、案件事实文本、双方观点、争议焦点、审判结果等关键信息,形成研究样本。其次,随机抽取500 份文书样本,由人工阅读后总结出描述土地二级市场风险表征的词语,结合文献组建土地二级市场风险的关键词库(如逾期还款、合同无效等),通过人工研读对样本内容进行关键词替换,采用python软件进行关键词词频统计。再次,通过文本分析法归纳总结高频词,构建土地二级市场风险因素表,并基于统计分析法和案例分析法对风险的差异性特征和空间分布特征进行剖析。最后,在风险因素识别和特征分析的基础上,引入“结构—过程—主体”理论分析框架,采用系统分析法探究土地二级市场风险的传导路径,进而提出土地二级市场的监管策略。

2 土地二级市场的风险特征

2.1 土地二级市场的风险因素

基于文本分析,将前100 位高频关键词归纳为“非法转让土地”“合同条款不具体”等土地二级市场风险表征。通过对风险表征的归纳分类,本文识别出交易规则不完善风险、土地违法行为风险、经济违法行为风险、职务犯罪风险、程序未履行风险、合同诈骗风险、主体违约风险、侵犯国家或集体利益风险、侵犯土地使用者的合法权益风险、执法不当风险、偿付能力不足风险、登记不规范风险、土地瑕疵风险、合同文本不规范风险、合同无效风险、土地价格泡沫风险和交易流动性不足风险17 个风险因素,进一步提炼出7 大类风险,涉及交易规则、交易主体、交易标的、交易市场等方面(表1)。其中,交易主体类风险包括主体行为风险、主体诚信风险和主体能力风险;交易市场类风险包括合约效力风险和市场环境风险。

表1 土地二级市场的风险因素Tab.1 Risk factors in the secondary land market

2.2 土地二级市场的风险特征

风险事件是造成纠纷的直接原因,即是风险因素的显性表达[14]。本文根据17个风险因素在纠纷案件中出现的次数,识别出风险事件2 930起,其中土地转让1 764起,土地抵押580起,土地出租594起。总体上看,土地二级市场风险呈现复杂性和多样性特征。一是土地二级市场风险所涉及的交易类型多样化,既有纯土地的转让流转,也包含房地及在建工程的转让、抵押、出租等类型。二是土地二级市场风险客观存在于土地交易的全过程,包括交易前的协商阶段、交易中的执行阶段和交易后的履约阶段。三是土地二级市场风险主体多样化,涵盖个体、经济组织、中介机构、政府部门、法院、金融机构等群体。四是土地二级市场风险呈现空间分异特征,受土地二级市场发育程度与政府监管水平影响。因此,本文采用统计分析法从交易类型、交易过程、交易主体三个维度解析风险的差异性特征,并基于GIS 平台探究7 大类风险的空间分布特征。

2.2.1 风险差异性特征

从交易类型看,三种交易类型的风险事件数量、风险爆发阶段以及风险类型差异显著(图1)。土地转让风险事件数量大幅高于土地出租和土地抵押,且集中爆发在交易协商阶段与交易执行阶段,典型的风险类型包括交易规则风险、主体行为风险、主体诚信风险、合约效力风险等。土地转让市场活跃,面临的不确定性因素多,交易流程繁杂、主体素养参差不齐、政府监管措施不全及税费过高等因素导致土地转让中隐性违规交易特征显著。相较于土地转让,土地抵押风险监管体系较为完善[9],风险事件数量占比(20.27%)小于该交易类型的纠纷案件占比(33.79%),主要隐藏在偿还债务和归还土地之中。但其受市场结构影响大,在交易后履约阶段的风险爆发概率大幅高于土地转让和土地出租。虽然土地出租的纠纷诉讼案例仅占9.44%,但其风险事件数量占土地二级市场风险总量的19.73%,且集中爆发在交易执行阶段。此类市场活动多为私下交易且涉及到划拨建设用地使用权的出租, 出租主体多为事业单位或国企①参见广东省珠海市香洲区人民法院(2020)粤0402民初4502号判决书。,土地租金收取难度较大,容易造成国有资产流失。其次,土地使用权的出租往往与房屋等地上建筑物出租联系在一起,易存在破坏公民房屋、破坏土地等问题。

图1 土地二级市场风险差异性特征Fig.1 Different characteristics of risks in the secondary land market

从交易过程看,土地二级市场风险贯穿于事前、事中、事后全过程,集中爆发于交易执行阶段(图1)。交易协商阶段可能发生的风险主要包括合同无效风险、合同诈骗风险、合同文本不规范风险、交易规则不完善风险、交易土地瑕疵风险等,其中合同类风险占据主导地位。交易执行阶段产生的风险事件数量占据了总量的2/3 以上,涵盖13 种风险类型,主要涉及主体能力、主体行为和主体诚信风险。该阶段的主体类风险往往与交易规则类风险共存。交易履约阶段主要受土地贬值、土地流拍等市场环境的影响,容易爆发主体偿付能力不足、主体违约、监管机构执法不当等风险。该阶段的风险规模较小,但危害性较大,容易造成上访、信访等社会矛盾,影响社会稳定。

从市场主体看,交易主体所导致的风险占据主导地位,且贯穿交易全过程,涉及除交易规则外的六大类风险(图1)。风险类型上,合同无效、合同文本不规范等合约效力风险最为凸显。监管部门带来的风险涉及交易全过程,但主要产生于交易执行阶段,其中交易前的风险因素主要为交易规则不完善风险,交易中的风险因素包括职务犯罪风险①参见四川省剑阁县人民法院(2017)川0823刑初51号判决书。和执法不当风险②参见内蒙古自治区赤峰市中级人民法院(2019)内04刑终198号判决书。,交易后履约阶段常见的风险因素包括法院超额标的查封、政府非法强制拆除等。金融机构引发的风险集中在交易执行阶段,主要包括登记不规范风险和侵犯土地使用者的合法权益风险。

2.2.2 风险空间分布特征

为分析省域尺度下7大类风险的空间分布特征,本文根据省域单类风险数量与该省总风险数量的比值来测定各类风险在特定省份发生的概率,利用自然断点分级法将土地二级市场风险事件发生概率分为低、较低、中、较高和高5个等级(图2)。结果显示各类风险发生概率存在显著的地区差异。主体诚信风险在天津以及湖北、广西、云南、福建、陕西等地发生概率较高(分别为52%、47.09%、37.37%、37%、36.76%、35.64%)。主体能力风险发生概率较高的地区为宁夏、甘肃以及黑龙江、江西等中西部地区(23%~28%),这可能是因为欠发达地区金融市场发展相对不够成熟,主体筹资能力较差,逾期还款现象频发。主体行为风险在青海(54.55%)、宁夏(43.18%)、山西(41.18%)等中西部地区风险爆发概率较高,可能的原因是此地区市场主体的法律意识相对较低,监管部门对于主体行为的约束不足。交易规则风险在各省的发生概率均在8.7%及以下,但江苏、浙江、广东等部分东部地区以及江西、广西、贵州等部分中西部地区发生概率相对较高,多出现于工业用地转让纠纷与土地出租纠纷中。例如东部地区对于工业用地分割转让需求较大,但由于缺乏法律支持,容易产生交易规则风险[15]。这表明工业用地转让与土地出租中的交易规则缺陷较为凸显。交易标的风险在陕西、天津、江西、西藏、黑龙江等地较为突出,虽然发生概率不高,但其风险分布范围广。合约效力风险在内蒙古、甘肃和海南等地发生概率较高(分别为32.76%、28.38%、27.03%),表明这些地区要注重加强合同文本规范与合同效力审查。市场环境风险在甘肃、贵州、山西等中西部地区发生概率最高(分别为8.11%、6.31%、5.88%)。虽然市场环境风险并不是诱导其土地二级市场纠纷产生的主要因素,但表明欠发达地区对于抵御市场不确定性与抗风险能力较弱。

图2 土地二级市场风险空间分布特征Fig.2 Spatial distribution characteristics of risks in the secondary land market

总体来看,西部地区高风险事件类型较多,尤其是主体类风险、合约风险、市场环境风险极为突出。东、中、西部地区均存在交易规则风险与交易标的风险爆发概率较高的省份。鉴于此,各地需采取措施规范土地二级市场,并重点关注该地区突出的风险类型开展针对性监管。

3 土地二级市场风险的传导路径

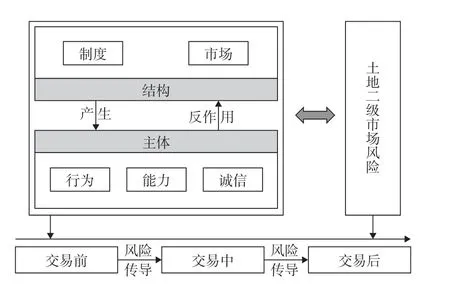

土地二级市场风险具备一般风险的基本特征,有较明显的传导性[16],历经潜伏、累积到爆发全过程,并受制度等结构性要素和主体能力等行动者要素共同影响。基于此,本文运用吉登斯的结构化理论[17],将结构和行动并置在一起,建立基于“结构—过程—主体”的风险传导路径分析框架(图3)。吉登斯的“双重结构化”理论核心观点在于用结构二重性阐释个人与社会、行动与结构的关系,即个体的行为不仅受社会结构的制约也重塑社会结构,结构与过程相互依存,形成一个持续动态演化的实践系统[18]。因此,剖析土地二级市场风险传导路径既要从激励性和制约性客观条件入手,理解提供诱发事件的一些初始条件和外在情境,也需要考虑市场主体在土地二级市场交易风险传导中的角色和功能,进而把握风险传导过程中风险行动者的策略性行动。因此,本文从“主体导向”和“结构导向”双重视角来剖析全过程视角下土地二级市场风险的传导路径。

图3 土地二级市场风险传导路径逻辑框架Fig.3 Logical framework for risk transmission pathways in the secondary land market

3.1 主体导向下的风险传导路径

行动者逻辑下,主体的能力、诚信、行为等能动性要素会影响土地二级市场结构性要素的构建从而改变风险滋生的外部条件,同时市场主体的主、客观要素以及不同主体之间的互动关系通过直接影响市场主体的行为策略而触发风险事件(图4)。

首先,从主体能动性要素看,主体诚信等主观认知因素和主体能力等客观条件会共同作用于主体的行动策略,从而引发土地二级市场交易纠纷。第一,受当事人自身利益的驱动和违约净收益较高的诱惑,在缺乏有效的市场约束机制下,容易产生合同诈骗、主体违约、侵犯国家或集体利益等诚信风险,进而做出有损其他主体利益的不当行为并引发纠纷。如诈骗者以虚构的单位或冒用他人名义①参见河北省高级人民法院(2018)冀民初10号判决书。或以其他虚假的产权证明作担保②参见河南省高级人民法院(2015)豫法刑三终字第00003号判决书。,诱骗其他交易主体签订合同,继而诱发侵犯土地使用者的合法权益风险。第二,在缺少有效的监管机制下,当事人客观存在的素质缺陷带来执法不当、偿付能力不足、登记不规范等的主体能力风险会传导至主体行为,触发职务犯罪、程序未履行等风险,一定程度上加剧了纠纷的产生。

其次,从主体行动过程看,各类主体的能动性要素嵌入交易过程,为土地二级市场的交易行为提供主体行动支撑。反之,交易过程中的主体关系对各类主体的能力、诚信以及行为等能动性要素进行调节。主体间的相互作用随着交易进程的推进促进风险的扩散,最终会导致纠纷产生。交易主体、监管部门和金融机构三类主体直接参与土地二级市场交易,三者之间相互作用。交易主体与金融机构通过资金的供求建立合作关系,并受监管部门的监督管理,同时对政府部门监管行为进行反馈。当合同履行不能或合同违约情形发生时,若双方和解失败,则会在交易后通过审判机关寻求法律救济。由于缺乏事前监管和专业中介机构的有效参与,在交易协商阶段交易主体之间容易发生合同诈骗、合同约定内容不清楚、越权签订合同等风险隐患,从而产生合约效力等风险并传导至交易执行阶段,带来主体违约、侵犯国家或集体利益、土地违法行为①参见河南省信阳市中级人民法院(2022)豫15民终3507号判决书,湖北省咸宁市咸安区人民法院(2016)鄂1202民初1960号判决书。等众多风险的扩散,促使纠纷数量的大幅上升。金融机构在交易执行阶段介入,其因业务能力不足导致的登记不规范风险较为突出,存在随意简化审查手续、缺乏对抵押物的动态跟踪监督、不按时办理抵押登记等众多问题[9],为交易后履约阶段纠纷的产生带来巨大隐患。政府部门在交易执行阶段履行其监管职责过程中容易受到寻租机会的诱惑和惯习等客观能力的影响而产生职务犯罪、登记不规范等风险,从而影响了其他市场主体的行为选择,间接促发土地违法行为、侵犯国家或集体利益、交易后的主体违约等风险的产生。审判机关在履约阶段开始介入,通过法律手段解决市场主体之间的合同履行争议、土地权属纠纷、违约赔偿等纠纷问题。中介机构作为链接不同交易主体及其与金融机构的桥梁间接参与土地二级市场交易,搭建起土地、资金等市场要素供给者与需求者的关系网络。虽然中介机构仅在交易中接入,提供推介、咨询、估价、经纪等居间服务,但由于第三方市场主体培育不足,许多评估人员不具备相应资质②参见广东省高级人民法院(2017)粤行终977号判决书。,在交易过程中易产生主体诚信风险,如为促成交易隐藏重要信息、恶意抬高房产估值、帮助客户不合规避税等,从而引发经济违法行为、侵犯国家与集体利益等风险,也为交易后主体违约和偿付能力不足等风险爆发埋下伏笔。

最后,从主体对结构的重塑结果看,市场主体一方面通过直接建立和重构市场诚信环境来改变市场秩序,从而引发竞争机制、供求机制等市场结构风险要素的形成。另一方面市场主体并非规则和逻辑所操纵的“无意识”个体,而是嵌入政府和市场所织构的社会结构之中,能够进行自我意识建构的自主行动者。即市场主体的策略性行动又在不断重构制度和市场结构的规则和逻辑,进而影响土地二级市场风险的传导过程。例如,交易主体为了规避投资额达25%的土地使用权转让限制条件和土地交易税费,受让人将土地使用权登记在公司名下,采取无条件限制与低交易税费的股权转让方式完成隐形交易③参见中国最高人民法院(2019)最高法民终128号判决书。。

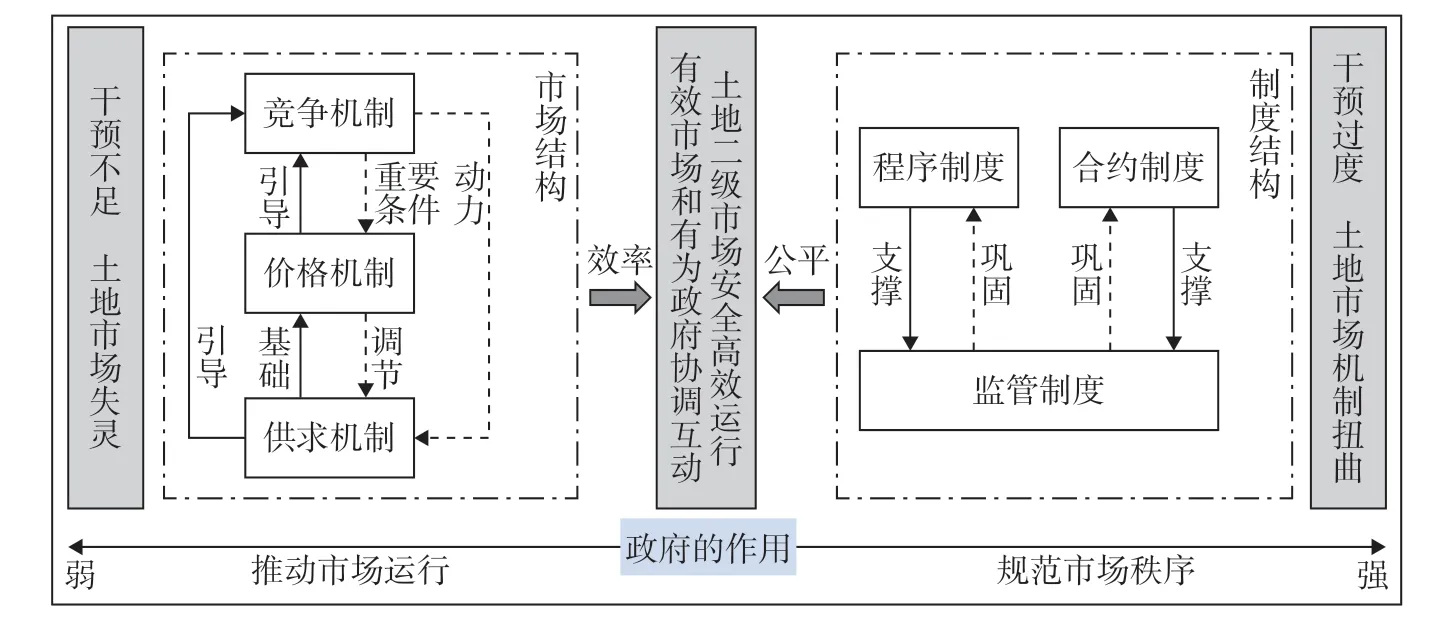

3.2 结构导向下的风险传导路径

结构要素视角下,土地二级市场社会结构是政府和市场共同作用的结果,并通过内部的规则和逻辑来制约和调节市场主体的行动策略。同时市场结构与制度结构之间的交互作用会改变土地二级市场的社会结构而对市场主体的行为产生间接影响。本文从上述两个逻辑阐述结构视角下的土地二级市场风险传导路径(图5)。

图5 土地二级市场风险传导的结构要素逻辑Fig.5 Structural elements of risk transmission in the secondary land market

首先,从市场结构要素看,供求机制通过供给与需求的均衡与非均衡的动态转换来生成市场价格,引导市场竞争,是土地二级市场存在与运行的保证;价格机制通过市场价格的生成与变动引导市场竞争行为、调节市场供求关系,是土地二级市场运行的核心机制;竞争机制通过市场主体间的博弈互动关系调节土地资源的配置,即是价格生成的重要条件,也是引导供求平衡的核心动力,还是联结供求与价格的作用中介,是土地二级市场运行的实现机制[19-20]。目前我国土地二级市场尚未建立成熟的交易平台,市场交易主体之间信息不对称,市场供求难以达到均衡,容易产生交易土地瑕疵、交易流动性不足等风险。同时由于土地二级市场价值机制的不完善,土地成交价格容易偏离土地的内在价值,从而产生不合理低价转让资产等经济违法行为风险。供求机制和价格机制的缺位造成市场竞争机制的失效并触发风险的扩散,一方面会带来国有资产流失、税费损失等侵犯国家或集体利益风险频发,另一方面会促使土地价格泡沫风险迅速累积从而引发社会稳定性风险。

其次,从制度结构要素看,程序制度、合约制度、监管制度等制度结构的缺陷为土地二级市场带来了许多不确定因素[21-23],难以规范主体行为,增加了风险集聚与发生的可能性。程序制度上,客观存在交易流程不明确等交易规则不完善风险,导致未经过政府审批等程序未履行风险频发,进而引发未获得合法手续等合同无效风险。而程序未履行风险也会使得交易对象和内容置于政府监管之外,从而诱发交易土地瑕疵风险与主体诚信风险,带来纠纷数量的攀升。合约制度上,土地二级市场的合约并非是一次买断的断权合约,而是会设置价、量之外的条款来约束合同存续期间交易各方行为的结构性合约[24]。但由于目前土地二级市场交易类型众多,缺乏标准格式合同,交易各方在签署合同时容易发生约定内容不清楚、合同条款不具体等合同文本不规范风险,如国有土地出租合同约定期限超过20 年法定期限①参见上海市第二中级人民法院(2021)沪02民终9817号判决书。。且一些市场主体习惯采用交易成本低、方便灵活的口头协约方式[25],缺乏书面证明作为长期保障,极易引发合同无效风险。而合同无效与合同文本不规范等合约风险会进一步传导至主体诚信及行为,触发土地违法行为、主体违约等风险。监管制度上,一方面程序制度与合约制度的缺陷使政府开展土地二级市场监管缺少有力支撑,另一方面现阶段政府监管对交易后的合约履行监管不足,容易激发主体违约、侵犯土地使用者合法权益等众多潜在风险,最终导致土地二级市场纠纷的产生。

最后,从市场与制度的博弈结果看,一方面地方政府长期以来忽视土地二级市场建设,在市场发挥作用不善或市场机制存在缺陷的领域干预不足,市场机制无法得以有效纠正和完善[26],导致土地二级市场秩序混乱,进而引发大量纠纷事件。如不少企业在未达到开发条件时擅自转让土地,给交易双方带来合约无效、主体违约等风险的同时也助长了违法、隐形交易市场[27],冲击市场秩序,侵害国家与集体利益。另一方面,政府在本应由市场自由调节的领域干预过度,阻碍了土地二级市场的健康发展。当前政府在交易环节所掌握的资源明显过多,供求、价格、竞争等市场机制难以真正发挥作用,土地资源构建的市场价值无法确定,强化了寻租的可能性[28],职务犯罪、土地违法行为等主体行为风险大幅增加。

4 土地二级市场监管策略

要素高效流动与配置的土地二级市场不仅需要充分发挥市场机制在要素资源配置中的决定性作用,还要充分发挥有效的政府监管在守护市场和激活市场方面的作用[29]。因此,本文根据风险特征及风险传导的主体和结构成因,立足“有为政府”和“有效市场”有机结合的现实取向提出以下监管策略。

(1)完善土地二级市场制度体系,提供政府监管依据。一是细化交易规章制度,从交易标准、交易范围、交易规则和交易流程[30]等方面强化制度运行保障。二是出台相关配套细则,包括交易模式、交易权限、合同管理、审核流程、建设用地使用权司法处置管理等方面的规范性文件,指导土地二级市场运行。三是制定地区差异化政策,如主体风险频发的西部地区应出台市场主体信用相关管理办法。四是健全转让机制弥补法律缺陷,如“转让预告登记”“交易鉴证+转让预告登记”等方式突破土地转让25%投资额限制条件[31]、探索工业用地分割转让机制[15]等;优化制度激活土地出租市场,如“划拨地出租收益年度申报制度”“划拨地出租征收土地收益金”。

(2)构建土地二级市场全过程动态监管体系,明确政府监管内容。一是在交易前强化市场准入规制,对市场主体的资信结构、信用情况进行严格审查,杜绝资质差、违约风险较高主体进入市场。二是在交易中加强资料审核与交易行为监管,如规范对土地登记、用地审批等相关资料的审查;对市场价格波动、违规行为等进行实时监控,提升交易的合法合规性。三是在交易后注重交易主体履约监管与纠纷解决机制,如土地利用情况、还款情况等。设立法律顾问制度,调解矛盾,减少交易纠纷。如仍有纠纷产生,法院应依法审理纠纷案件,严格核对土地情况,对涉案土地进行监管。

(3)完善土地二级市场运行机制,营造有序市场环境。一是完善土地二级市场供求机制,如建设省级统一性二级市场交易信息平台,将全域、全用途、全类型的交易事项纳入平台,保障交易信息公开透明。二是健全市场价格机制,如推出土地二级市场成交参考价格机制等,综合考虑评估价格、周边土地成交价格等因素,形成土地二级市场基准地价。三是引入市场竞争机制,如降低土地二级市场交易成本和门槛,参考一级市场实行公开挂牌转让,当一宗土地出现多个需求主体时,转入公开竞价程序等。

(4)加强市场主体约束机制,规范市场主体行为。一是提升第三方评估机构的服务能力,规范其咨询服务行为,建立失信中介组织的惩戒和退出机制。二是规范金融机构的具体业务活动和行为,以遏制不当行为,防范潜在风险。三是制定土地二级市场诚信管理办法,规范交易主体履约行为,对违法行为予以惩戒。四是注重交易主体风险意识和抗风险能力培育,加强交易主体间风险沟通,建立健全风险分散机制。

5 结语

土地要素市场化改革要坚持问题导向,不断完善土地市场[32]。为探究我国土地要素市场化改革面临的挑战和解决方案,本文以土地二级市场风险为切入点,基于2 045 份裁判文书系统识别出土地二级市场的7类风险与17个风险因素,并探析其风险差异性特征与空间分布特征,在此基础上立足于“结构—过程—主体”理论框架,从能力、诚信、行为等主体能动性与制度、市场等结构性要素双重视角剖析了土地二级市场风险传导路径,并提出了有为政府和有效市场相结合的土地二级市场监管策略,为构建健康、有序的土地二级市场提供了参考。

然而,完善土地二级市场的相关研究仍然任重道远,还需在以下方面展开进一步探讨:第一,由于中国裁判文书网数据源于2013 年以后,数据本身的覆盖面和时效性有限,未来可在丰富一手资料的基础上,研究不同时间尺度和阶段下土地二级市场风险演化路径。第二,本文仅引用了案例特征信息与关键字段,缺乏对具体案例的细节描述,今后可选取典型案例进行深入剖析。第三,本文在省域尺度分析了土地二级市场风险的空间特征,但土地二级市场主要依靠城市政府监管,因此基于试点城市尺度的相关研究值得深入探索。第四,本文主要依据风险传导路径提出普适性的监管策略,关于区域监管策略、政府监管框架的研究有待进一步深化。