清代前中期两广私盐问题研究

——钦廉盐业史研究系列之七

庞广仪, 袁木秋

(1. 南宁师范大学 法学与社会学院, 广西 南宁 530007;2. 南宁师范大学马克思主义学院, 广西 南宁 530007)

学界对清代前中期两广私盐问题的研究大致分为三类:一是关于食盐走私的方式,如黄启臣、黄国信的《清代两广盐区私盐贩运方式及其特点》(刊于《盐业史研究》1994年第1 期);二是关于走私泛滥的制度原因,如黄国信的《清代两广盐区私盐盛行现象初探》(刊于《盐业史研究》1995年第2 期)与王小荷的《清代两广盐区私盐初探》(刊于《历史档案》1986年第4 期);三是关于走私泛滥的社会因素,如张磊的《清代广西私盐与地方社会》(广西民族大学硕士学位论文,2014年)。 汲取前人的研究精髓,本文认为,两广食盐走私之所以在清代登峰造极,是由错综复杂的地理、经济、政治和社会等因素共同促成的,虽然缉私和走私在表面上是由对立的利益群体施行,但二者有着千丝万缕的利益牵连,所以也有着诸多妥协甚至默契,这是走私活动绵延长久的客观原因。 兹对这些问题进行剖析,以求教于同仁。

一、 两广私盐泛滥的地理、经济因素与官方榷盐之策

清代两广私盐泛滥,百姓曾作“官三私七”之谚讥讽私盐反客为主挤压官盐。 而考诸史实,民谚虽有夸大但并非妄言。 当代学者根据清代刑科违禁类题本所整理出的数据显示:乾隆朝(1736—1796年)全国各盐区查处的私盐折成银两为17 703.2 两,其中广东盐区(主要负责两广食盐产销)为10 032 两,占额过半[1]。 而走私活动中有案可查者只是冰山一角,更多实情湮没于历史长河中。 两广并非经济最发达、人口最繁盛的区域,但食盐走私却最为泛滥,且事发于国力强盛、政府权重望崇的乾隆年间,其中原因不可不深究。

(一) 私盐泛滥的地理和经济因素

1. 复杂的地理环境为食盐走私提供便利

两广食盐走私自宋代以来就绵延不绝,这与岭南复杂的地理环境息息相关。

在海洋地理方面,两广大陆海岸线长达4 451 千米,临海面积宽广。 自宋以降,两广沿海滩涂多辟为盐场,而盐场通往内地各埠的道路四通八达,“细察根源,实缘粤东各属半多附处海滨,在在毗连场灶,即粤西亦有接壤东省州县,水陆路径错杂无藉”[2]册四:348-349。 虽然盐场周边关卡林立,但私贩仍娴熟地闪躲逃避。 明代中叶“粤盐济桂”成为常态化后,官方为整合广东沿海盐场资源而打造了颇为完善的近海航线。 清初承袭明制,岭南各场之盐大部分先浮海运至广州后再行转运各埠,受雇于官方的船户对于近海航线了如指掌,走私牟利之事自然屡禁不止。 有鉴于此,乾隆朝后期实行“省配”和“坐配”,“省配”各场(主要是粤东各场)所产之盐浮海入江至广州集散,“坐配”各场(主要是粤西廉、钦、高各场)所产之盐就近配运,不必浮海运至广州集散[3]卷二十二:66。 “省配”和“坐配”皆为缩短食盐转运路程以便于监管,但走私仍然不绝如缕,“海上连樯捆载,通洋私贩,此又利之最厚者”[4]。

在内河水系方面,珠江博大浩淼,纵横交错的支流沟通两广大部分府县,被誉为“黄金水道”。 清廷以广州为中心,依托珠江水系开辟了覆盖两广的盐运路线。 但“黄金水道”也为私盐转运带来便利,官盐所能到达的地方,私盐也如影随形。

在陆路方面,岭南不少地方“滩河险恶、山路崎岖”,广西更是“地处边陲,民贫土瘠,外控越南,内连滇、黔、粤东、楚南诸省,地则犬牙相错”[2]册五:425。 而粤盐转运不得不水陆兼程且动辄辗转千里,为了便于跋山涉水,盐商只能先行将盐包拆分,然后雇佣夫役以肩挑背驮的方式转运。 在此过程中,部分夫役趁机偷藏官盐私自出售,盐商即便察觉也不敢追查得太细。

2. 两广私盐泛滥的市场因素

清代两广人口不断繁衍,为私盐提供了巨大的销售市场。

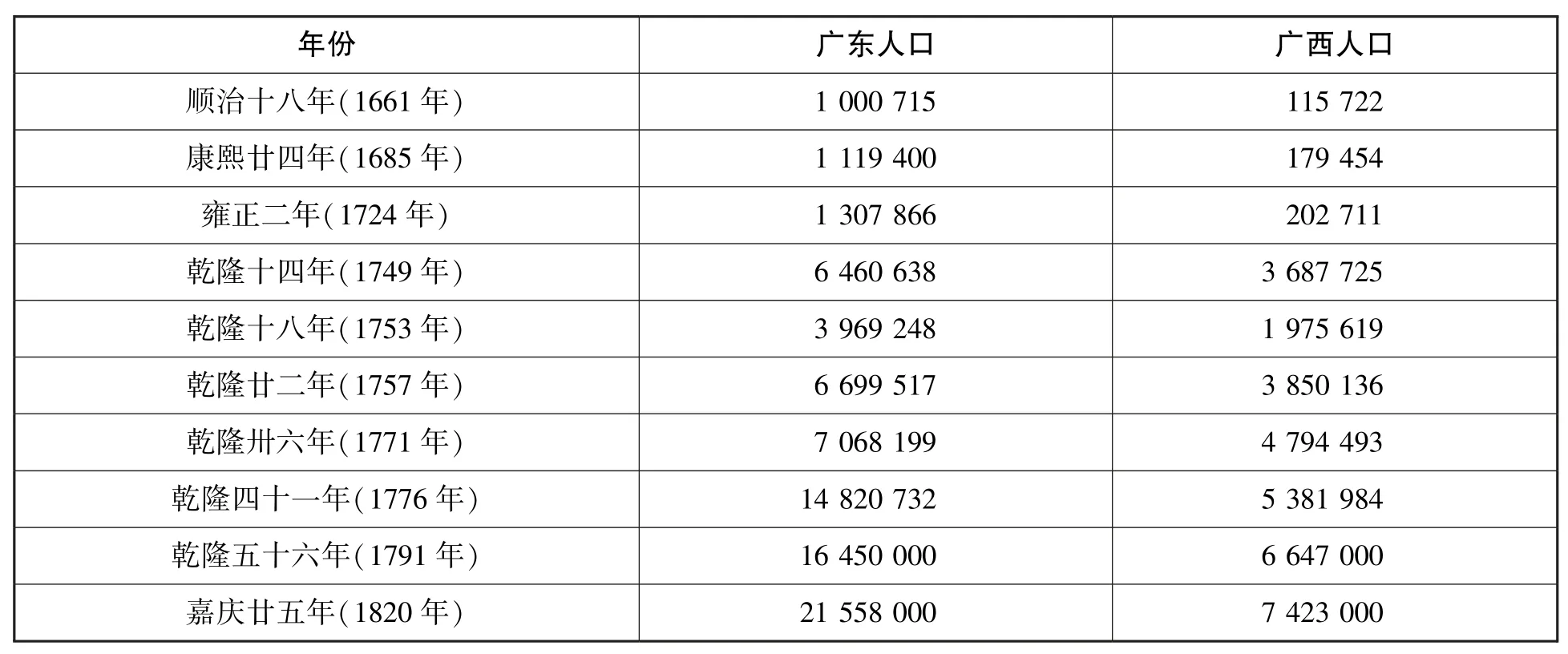

岭南战乱渐次平息,为经济恢复和发展提供了良好的政治条件。 与此同时,绵延数十年奇寒无比的“明清小冰期”触底反弹,为民生发展提供了弥足珍贵的气候条件。 玉米、土豆、甘薯和木薯等环境适应性强的高产作物的推广种植,更使昔日人迹罕至的山区人口迅速繁衍。 雍正年间推行“摊丁入亩”之后,两广的人口呈爆发式增长的态势。 清代前中期两广人口增长数据见表1。

表1 清代前中期两广人口增长数据[5][6][7]单位:人

由表1 可以看出,除了少数天灾人祸的年份之外,清代前中期两广人口增长速度很快。 其中,顺治十八年(1661年)至乾隆四十一年(1776年),广西人口从115 722 人增长至5 381 984 人,至嘉庆廿五年(1820年)更是攀升至7 423 000 人的峰值。 食盐是刚需物资,其市场需求随着人口的增长而不断扩大,但官方受制于当时的信息条件而未能及时调整官盐配额,私盐市场由此获得滋长空间。

在交通不便的两广山区州县,由于官盐转运困难,缺盐情形尤其严重,市场上所销食盐多由私贩辗转运至,官方对此虽然知悉但并未强行干预。 桂滇黔接壤地区民风复杂、盘根错节,土司势力与官方关系微妙。 为了控制土司势力,官方严格控制土州官盐配额,并将配额的增减作为对土司奖惩的手段。 而土司同样联手盐商搞垄断经营,将食盐作为聚敛财富和管控民众的工具。 人口的快速增长和官盐经营系统内的层层“截流”,导致少数民族地区食盐奇缺,有人甚至终生不知盐味。 在这种情形下,底层群众对于私盐的态度更多的是期盼而非抵制,私盐的市场空间也因此变得巨大而稳定。

(二) 清朝官方采取“厘疆守责”“管控盐价”之策来杜绝食盐走私

1. 厘定疆界,加税邻私,化私为官

从宏观方面来看,清政府严格实行“行盐地界制”,在全国划分十一个盐区,各盐区所产官盐必须在指定行盐地销售,如违规转卖他地则照例治罪。 清代各盐区与行盐地划分情况见表2。

表2 清代各盐区与行盐地划分情况表[8]卷九十八:3603-3604

从表2 可以看出,清代行政区域划分承袭前朝“犬牙交错”旧制以降低割据风险,但行盐地划分却又遵循“山川形便”原则以便于转运,这就造成了盐区与政区、各盐区之间权责难分,有利则“九龙治水”,无利则相互推诿。 其中广东盐区设食盐专卖埠地“共一百八十八处”[2]册三:162,其行盐地除了两广之外,还包括江西、湖南、福建和贵州的部分州县,这就难免与福建、两淮、两浙、四川、云南等盐区的行盐地相互接壤甚至重合。 各盐区盐价不一,行盐地却相互重叠,越界销盐之事自然防不胜防。 尤其是两淮之盐量大、质优、价廉,“侵灌尤易”,盐商为牟利而私自将其转销于广东盐区的行盐地,“设水陆要卡,分派员弁兵役巡缉,而官引总难畅销,私贩终未尽绝”[2]册四:417。

由于严防死守难以奏效,官方转而采取“加税邻私,化私为官”之策,即缉私官兵对越境销售的私盐赋予重税,然后允许其公开售卖,与官盐无异。 从而使越界贩私的现象有所减少,增加了地方财政收入,同时调剂了各区食盐供给。

从微观方面来看,清政府在广东盐区内部也严格划分销场,以“各守疆界”的方式杜绝走私。 清初沿袭明代“粤盐济桂”成例,转运路线、盐埠设置和销场划分一如明代。 在经办盐务的过程中,官员们发现岭南地区因贫富参差、山川险阻和民情复杂而导致食盐走私现象层出不穷。 为此,官方于乾隆年间有针对性地采取“改埠归纲”之策。 其一,对两广食盐销场再度细分,任命深孚众望的殷实商人自筹资本在广州组建纲局,在广东运司的监督下统筹官盐销售和税收事项,纲局下设中柜(广东三水,今属佛山市)、东柜(广东淡水,今属惠州市)、西柜(广西梧州)、南柜(广东梅菉,今属湛江市)、北柜(广东韶州,今韶关市)与平柜(广西平塘江,今属横州市)共6 个子柜分管两广各地官盐销售。 其二,各柜严守疆界,根据各自配额行销食盐,不能跨界销盐,否则以私盐论处,冀以平息各埠盐商之间的纷争,保护食盐的正常生产、运销以及盐税的稽征。 其三,各柜行盐数额、利润每年一核,“各柜颁盐运销,每年所获盐利尽数汇归公局,为完课运盐之用;获有余利,即按原出资本之家均匀分给”[2]册一:265。

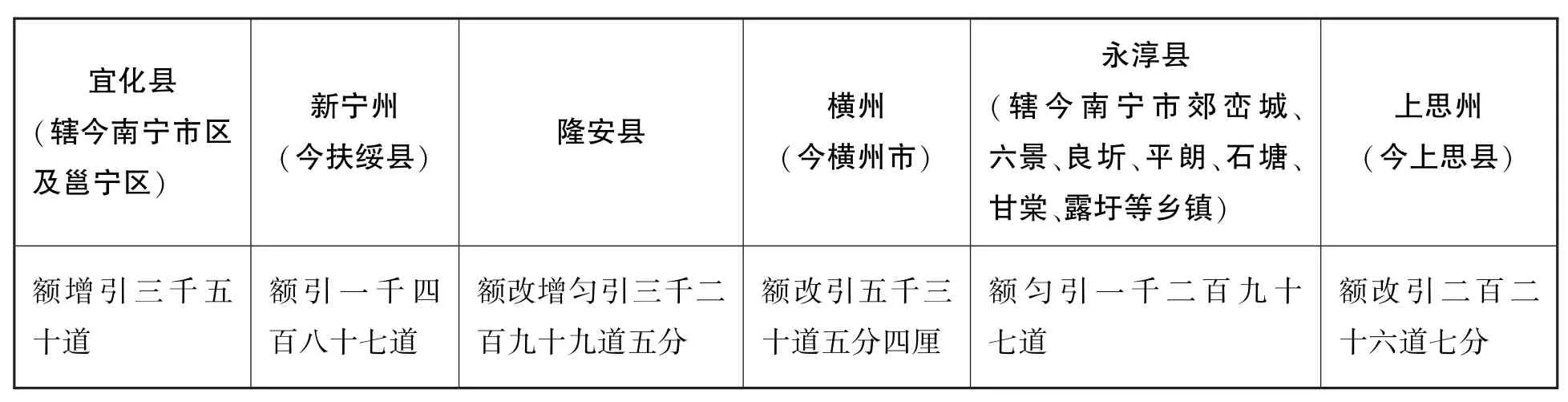

清朝官方尽量做到对官盐的运输路线、销售埠地“精准定位”。 除此之外,官方还实行“精准核算”:规定每个埠地的引额精确到分厘,盐商必须按照规定的引额销盐和纳税,年底核算盈亏、上交余盐之后再调整来年各埠的引额。 我们且以道光年间平柜(负责廉州、郁林、思恩、南宁和太平五府食盐行销,五府府治分别在今合浦县、玉林市、武鸣区、南宁市和崇左市,辖今桂东南、桂西南广大区域)所负责的南宁府行盐数据为例,详见表3。

表3 道光年间南宁府行盐数据引额(235 斤① 斤:清代,每斤约为596.82 克。/道)[2]卷四:271

官方实行“精准核算”目的如下:其一,便于结算销量、上缴赋税;其二,严密监控官盐流向,防止经办人员“化公为私”;其三,便于观测市场动态、据实制定预算,防止外来私盐渗透;其四,县州一体均沾(州、厅与县同级,但一般设于民情复杂的多民族聚居地),预防山区贫民因缺盐而冒险走私。

2. 管控官盐价格

如前所述,地情复杂、人口增长和官盐奇缺使私盐获得了滋长空间。 此外,官盐还需加征出场羡、溢羡、包价、包羡等项款银,以致在与私盐竞争中缺乏价格优势。 为此,官方多次调整官盐价格,将其控制在百姓可承受范围之内,同时也要确保官府税收和盐商利润。

雍正元年(1723年),两广盐价在户部所定价格的基础上,每斤减去二厘发卖,以作为惠民之策。 但走私活动并未消饵,官方税收压力却陡然大增,盐商、盐工的收入因此锐减。 为了维持盐务机构的正常运转,官方又不得不回调盐价。 雍正十一年(1733年),两广总督鄂弥达深入调研之后提出两点建议。其一,减价销盐后,官方体制内的盐务官兵待遇下降,纷纷铤而走险参与走私,其影响比体制外人员走私更为恶劣,“禁民必先禁官,唯官不守法,故民敢横行”[2]册三:152,而若要使体制内人员令行禁止,必先增加盐价以保证其经济待遇。 其二,减价销盐损及盐工生计,因为“额定盐价实不敷灶晒工本”,以致“粤东沿海穷民,唯靠煎晒度活,所领官价除完课租等项外,所余无几,不得不冒法鬻私”,而解决之法亦唯有加增盐价[2]册三:152。 经过反复讨论之后,雍正末年两广盐价根据各埠销量而定为每斤自一分二厘至二分六厘,其后百余年盐斤多参照此价进行增减。

乾隆元年(1736年),朝廷考虑到两广尤其是广西地瘠民贫,道路遥远,百姓食盐困难,将盐价降低至雍正元年的价位,并且“严饬各州县,不许加增分毫,务使小民均沾实惠”[2]册一:161。 但盐商很快就“力不能支”,官方不得不于乾隆十年(1745年)回调盐价,“每包加银五分五厘”[2]册三:82。 乾嘉时期,西北战事连绵,东南海寇异动频仍,两广盐商捐助军费动辄数十万两。 其中嘉庆年间两广盐商先后捐助军费20 万两、河工费100 万两、两广河海防务费100 万两,而乾嘉两朝广西全部税收不外40 万两—60 万两。盐商捐输之费多从盐斤加价中抽取。 嘉庆十四年(1809年),朝廷将两广盐斤售价每斤上调一至二厘,而且鼓励商民从大局着想,“为保证桑梓之需,自当倍形勇”[2]册一:168。

总体而言,清代前中期曾尝试降低官盐价格以消弭走私行为,而在实际操作中官盐价格却不降反增,朝廷并未能以此为切入点杜绝走私。 但由于国力鼎盛、政局稳定、赋税充盈、硬通货(白银)储备和流通数量稳定,所以盐斤加价尚在政府可控、百姓可承受范围之内。

二、 官商抱团涉私以致朝廷整治维艰

清代前中期两广盐运交替使用“官运官销”和“官督商销”之策,尤以“官督商销行之为广且久”[8]卷九十八:3604。 “官督商销”虽能缓解官方的行政和军事压力,却滋长了权力寻租行为。

(一) 官商抱团走私的方式

1. 特权阶层以权涉私

清代官制名分满汉而实重满轻汉,因为八旗集团贵为皇家世仆。 盐务是国之大政,清廷委派八旗官员监管盐务之举体现了皇权在经济领域的控制与渗透。 清代盐政监管机构庞大:巡盐御史代表中央督查盐务,总督、巡抚统率地方官员监管地方盐务,广东盐运司具体负责监督官盐转运、查核税收和缉拿走私。 在清代前中期,两广盐政主要由八旗贵勋掌控,如两广巡盐御史沙拜、巴哈布,两广总督福康安、鄂弥达、策楞、李侍尧、孙士毅(殁后追隶旗籍)等,都转运监使司监运使虽满汉兼用,但以旗员为重。 广西驿监道、广西监法道、潮州运同和东汇关监掣通判等具体执行机构才以汉员为主。

垄断经营、高度特权必然会导致高度的腐败。 受皇权的庇护和高额利润的刺激,经办盐务的旗籍官员层层相护,串通牟利。 如道光十六年(1836年),“南宁府同知庆吉藉采办官盐接济民食,于附近地方收买私盐一万斤售卖,以职官贩私,又复捏禀蒙骗上司,令革职发生军台效力赎罪”[9]。 由于八旗皇家世仆享有政治、经济和司法特权,非旗籍官员自然无权问罪。 庆吉贩私之事影响恶劣且掩无可掩,道光帝不得不对其惩以“军台效力”之罪。 但此时的“军台效力”已趋于弛废,获罪勋爵往往通过“赎项完缴”以免于发配新疆,皇室也藉此充实国库。

八旗勋爵参与走私更恶劣的影响在于败坏吏治。 非旗籍官员群起仿效,多方巴结旗籍官员,并利用职权有恃无恐地参与走私。 由于走私活动上下相维、自成系统且运行日久,所以涉私案件踪迹难觅,即便偶有败露,只要贿赂官员也能得到庇护。 群蛀内噬之下,庞大缉私体系自然形同虚设,“虽于各处私盐隘口设立巡官巡役,似为周密,而地方文武官并不肯实力奉行”[2]册一:143。

基层八旗军官虽然碍于律法而不能直接经商,但承平日久之后他们仍然无师自通地将昔日的智勇用于权力寻租活动上:牵线接纳盐商携产“隶入旗籍”或者成为“旗下家人”(未取得旗籍编额,仅获得旗员家仆身份)。 由于旗人尚武,故携产投旗的商民地位并不高,甚至还被坊间嘲讽为“奴才的奴才”,但善于钻营的他们很快把政治投资转化为丰厚的经济回报:以旗员家仆的身份获得经营官盐的特权,并仗势煎煮、贩运私盐以牟取暴利。 清朝祖制,旗民双轨分治、同罪而不同刑,所以即便是旗员家仆涉私,地方官员亦不敢贸然处理,纵使隐瞒不住亦只作象征性惩罚,“旗下家人私煎事发,其主系官罚俸两个月(公罪),自行查出送究者,免议”[2]册一:286。 终清一代,广州商民携产投旗者络绎不绝,即便在旗人待遇大幅度降低的清末也未曾断绝,其背后肇因并不难理解。

2. 官商勾结走私

清代两广盐商经历了藩商、排商、总商及土商等阶段。 藩商依托的是平南王尚氏家族的权势,而排商、总商及土商则多数由省、府、州县官员的亲友和幕僚担任,但其本质仍然是政治权力在经济领域的延伸。 如称雄岭南商界百年的李氏盐商家族即以幕僚起家,其先祖李宜民由赣入桂,“游粤西为州县掌书记”,雍正朝粤盐官运,李宜民以幕僚身份经办此事,“远无侵失”,对盐运政策和运销渠道了如指掌,而且积累了深厚的官场人脉,“诸府争致之”[10]。 乾隆朝以“官督商销”为主,李宜民在官府支持下由幕僚转为盐商,承领桂林、平乐、梧州三府15 个盐埠(总名临全埠)的官盐专卖业务,其暴富奇迹闻名天下:“以笔一枝、伞一柄至广西,不二十年,致富百万”[11]。 “改埠归纲”成为定制后,官方任命资财雄厚的盐商坐镇广州纲局和两广六柜,构建了庞大的官盐运销网络。 盐商通过官商勾结、权钱交易而获得经营特权后,不断寻找、制造制度漏洞来谋求利益最大化,而暗中庇护走私行为则是大小盐商谋利的常见行为。兹就相关史料对官商勾结走私的情形进行梳理。

第一,重复使用或者伪造盐引。 清代沿用前朝“按引配盐”的制度,凭引(官方特许盐商运销官盐的票证)销售者方为官盐,否则皆以私盐论处。 盐商每次售盐完毕都需奏销盐引,下次行盐时重新领引,所领盐引数目必先造册登记,以作为完纳盐课的依据:“各省商人领引卖盐后,各该管盐督抚盐政,将盐引截角于本年奏销,后解部缴销”[2]册一:187,“如卖盐毕,十日内不缴进引者,笞四十;将旧引影射盐货,同私盐论罪;伪造盐引者处斩”[2]册三:502。 从理论上讲,官方查验盐引的网络堪称严密:盐商凭引起运,引票中注明各船及装盐数目;各地盐埠皆设有关卡,盐船须验票方能准入[2]册三:505。 但实际上执法官员和盐商拥有巨大的操作空间:盐商们在售盐完毕、盐引到期时往往不按期销毁盐引,联合执法官员谎报盐引已销,从而重复使用盐引。 更有甚者,盐商和官员互相勾结,私刻印信伪造行盐引票蒙混过关。 这种行为依照清律应处以极刑“伪造盐引者处斩”[2]册三:502,但盐商和执法官员却明知故犯、铤而走险,可见暴利诱惑之大。 “猫鼠同窝”行为愈演愈烈,导致官府设置的层层关卡形同虚设。

第二,官船、商船夹带行私。 盐商如果不折不扣地执行“按引配盐”制度,按照朝廷指定的销场、销量和价格售卖官盐,盈利极其有限。 因此,他们都会想方设法贿赂盐场官员,以便能够超量装载,而收受贿赂的官吏也心照不宣、挥手放行。 这种行为被粤人称为“重斤夹带”。 乾隆朝之后,官船、差船也加入夹带走私的行列,其方式如下:其一,盐商向官方租赁数量庞大的船队运送官盐,借机将私盐混入其中,以至查无踪迹;其二,官船、差船因公出行时,官员和衙役借机夹带私盐贩卖;其三,官员授意商船打着官船、差船的旗号进行走私,“不仅枭贩犯官盐,船户藉有旗号水程,任意夹带;押船之商伙丁役通同分肥,甚至不肖商人亦复藉官行私,隐射图利”[2]册四:304。

第三,谎报官盐运输事故。 两广盐运依仗珠江,而珠江水系滩险弯多、盗匪出没,所以清廷制定恤商之策:运盐船只失事后不追究责任,事主只要据实呈报官府后就可免纳所运盐斤的盐课,并且可以重新补运[12]。 但这也为不法官商利用恤商之策走私创造了机会:他们在运送官盐的路途中盗卖私售,然后谎称船只已经遇风沉溺或者食盐遇水消融,从而得以逃避盐课并获得补偿,借此再次假公济私。 如云南广南府仰食粤盐,滇省于乾隆十四年(1749年)和乾隆十五年(1750年)间两次委派永北府知事张彦珩来粤买盐,而张彦珩每次都将公盐盗卖干净,并上报说盐船在返程途中遭遇风浪而沉没。 官方查无踪迹,只得派张彦珩三度来粤买盐,但张彦珩再次将官盐私卖,并伪造盐船失火事故以推卸责任,“两船装载正耗盐共三百五十包(每包150 斤,按清代每斤约为596.82 克计算,则为31 333.05 千克),尽被烧失”,办案官员到“事故”现场查核时才真相大白,“并无盐斤被烧踪迹。 随盘诘船户,据供烧系空船,盐斤已同运官沿途卖去”[13]206。 张彦珩反复捏造运输事故,为牟取其官商小圈子的私利而置全府黎庶生计于不顾,但该事件只是官商抱团走私问题的“冰山一角”。 针对此类积弊,两广总督陈宏谋愤慨地指出:“每有引盐未至,盐地盗卖过多,则谎报损船失水,恃贿营求利,更获利。”[2]册四:304

第四,诈取耗盐,侵吞仓盐。 耗盐是相对正盐而言的:正盐是指按照官方指定额引配卖的官盐,由于正盐在运输和储藏过程中极易损耗,所以官府为体恤盐商而加配耗盐以弥补正盐缺失,“就埠地情形议加耗盐,以补沿途盘运耗俾,正盐不致短少,商人成本无亏”[2]册一:405。 其中,熟盐遇水易化,故加配的耗盐高于生盐,“生盐每包加耗盐六斤,熟盐每包加耗盐八斤”[2]册三:379。 而盐商诈取耗盐的方法如下:其一,正盐足额运抵目的地之后,盐商谎报正盐损耗须以耗盐填补缺额,从而套取耗盐变卖;其二,正盐在运输过程中产生损耗后,盐商一方面上报以申领耗盐,另一方面用沙土填充正盐以使其“足斤足两”,而申领的耗盐则用以私售。 相比个别盐商诈取耗盐的行为,官商勾结无疑使耗盐造假程序化、规模化。 如乾隆二十九年(1764年),官员胡筠伙同盐商“侵冒耗盐一十二万四千六百七十二斤五两,先卖西林埠盐六万九千斤,每斤价银一分六厘”[14]。 胡筠团伙诈取耗盐的数额竟与一府官盐配额相当,居然能够在西林贫瘠之地销售过半,可见私盐市场之巨大,诈取耗盐行为之严重。 仓盐指官方采购并储存在公仓的盐,用以调剂市场及备战、备荒、备灾之用。 天下承平日久,公仓之盐备足有余,不法官商遂相互勾结侵吞仓盐,主要途径如下:其一,官员弄权、商人出钱,申请指标采购仓盐,但并不储存于公仓而是私自售卖;其二,官员伙同盐商直接偷取公仓储盐贩卖,然后造账销赃。 这些行为令皇帝为之咋舌,“实系行私漏课,尤为盐政之蠹”[2]册四:228。

(二) 朝廷整治行动举步维艰

1. 官方整顿官商抱团涉私的举措

为整治两广官商抱团涉私行为,清廷采取了以下举措。

第一,恩威并施,整治特权群体。 鉴于八旗集团“皇家世仆”的特殊身份,地方官员不敢贸然稽查其涉私行为,清廷直接出手惩处以儆效尤。 但整治行动主要针对基层旗员旗丁而非勋爵:如出现八旗官兵私自煮、贩食盐而上司不加以制止的情形,主管官员降三级,调任他处,所辖各吏降一级,罚俸一年;如主管官员能自行抓获私煎、私贩人员者,可将功补过,免于处罚;如其他同僚失察,或者徇私包庇而不上本参奏弹劾主管官员的,按照徇庇例议处[15]卷一百零五:313。 八旗官兵涉私的肇因同样源自生计压力。 早在雍正年间,满、蒙、汉八旗皆因户口滋盛、余丁繁多而使财政压力巨大,“若欲增编佐领,恐天下正项米石不敷,若不给与钱粮养赡,伊等何以聊生,养其家口”[13]206。 由于八旗集团是清朝的政治基石,而盐业又关乎国家财政命脉,两相权衡之下清廷还是延续“以薪养廉”之法:每年拨付“菜盐”3221 包(每包150 斤)以解决广州满汉驻防官兵生计[2]册四:342。 从而寄希望于八旗官兵生计有着落之后自我约束,不扰乱地方盐务秩序。

第二,惩处、裁撤涉私官员,厘剔陋规和浮费。 自康熙朝始,清廷就着手惩处两广涉私官员。 康熙四十五年(1706年),吏部与两广督抚核查广东盐务知事、批验所大使、潮州广济桥和惠州石桥运同长年“容奸误课”之事,并依法予以惩处、裁撤。 乾隆朝之前,两广盐政衙门自成系统、抱团走私,即便事情败露,同级别的地方行政官员也不便越俎代庖过问其罪。 针对这一情况,乾隆七年(1742年)朝廷将盐政收归督抚署理,“两广盐政衙门从前设立盐院之时,一切陋规俱为盐政私收用度,自归督抚兼理之后,历经前任督臣次第清厘,或将所有陋规报出充公,或将应得之项办理公务,或以添佐养廉不敷之用,或为出巡赍折盘费之需”[2]册五:43-44。 督抚署理盐务之后,即有盐商向其反映巡盐官员名为缉私实则涉私,还强行勒索商人,致使商人不得不走私以维持生计,欲守本分而不得。 吏部和督抚核查属实之后即惩处和裁撤涉案官员:“此种害商之辈,自应急为裁革。”[2]册四:342朝廷还反复告诫各府、州、县官员“守职有责”,如出现衙役私自煮、贩食盐而主管官员不加以察觉、制止者,即行革职[15]卷一百零五:312。 为整治两广官员谎报运输事故的不正之风,总督陈宏谋向朝廷提议:“凡报失水,文武官会同亲勘,严行讯究,不可率亦出结了事”[2]册四:304。 根据陈宏谋的提议,朝廷修订了律法:“盐船在大汇失风失水者,查明准其装盐,后运偿有假捏情弊,以贩私律治罪”[2]册一:175。 为杜绝公仓官差勾结盐商侵吞仓盐的行为,朝廷敦促广东运司每年对盐斤流向、盐利收支情况都详尽记录在案[16],并重申:“盐斤银课具有定额,如额课之外加出者,即为私派”[2]册五:3。 为杜绝基层官员对过往盐商“雁过拔毛”,朝廷敦促督抚亲自查处,一经发现即严加治罪[2]册五:5。

第三,减少官方对商人经营活动的干预,提高商人的经营自主权。 如前所述,清代盐运以“官督商销”为主,盐商由此在食盐转运与贸易环节获得了巨大的操作空间,官商勾结涉私事件不少是由商人主动引发的。 但问题的另一面则是:官方以节省行政开支的方式确保了食盐专卖制度的运转和赋税的征稽,避免冗员冗兵冗费问题成为积弊;商人提高经营自主权之后,收入明显增加,因贫涉私问题有所减少。 即便垄断经营仍不免产生腐败问题,但却技术性地从行政环节转移到商业环节,有效地缓和了官民矛盾。 在康熙、雍正两朝,两广盐运交替使用“官运官销”和“官督商销”。 “官运官销”的各项成本多由官府支出,即便是“官督商销”,官方也一直为盐商垫付本金。 因为岭南地方贫瘠,作为统治集团附庸品的盐商大多出身贫寒,“本省绝无殷实商人,外省来者亦皆赤手空拳”,如李宜民由幕僚跻身巨富者毕竟是凤毛麟角,经营惨淡者却是司空见惯。 官方出借帑本给盐商经营,盐商无法按时偿还,只得“不逾时而逃矣”。 贫困灶丁所晒之盐,场商无力收囤,埠商亦无力卖运到埠,以致百姓无盐可买[2]册三:77。 及至乾隆年间,国家承平日久,商力得以培育,官方才顺应时势推出“改埠归纲”之策。 由于商人市场意识敏锐,旺埠则增加盐引,钝埠则酌量减少引数,“改埠归纲”后,“粤盐奏销从无少饷”,官迂其力而商得其利,盐商为生计所困而参与走私的情况则有所减少。 而盐商之所以千方百计寻找政策、法律的疏漏以谋求利润,很大程度上是为生计所迫。 为此,官方采取了一系列恤商举措,其中以加配余盐、减免盐税较具代表性。 官盐分为两类,按引配卖者为正盐,引外配卖者统称余盐。 前文提到官商勾结诈取耗盐之事,其中的耗盐只是余盐的一种。 余盐除耗盐外还有正额余盐、额外余盐和花红余盐等项。 正额余盐指灶户交纳正课外所产之盐,额外余盐指官运机构人员额外收益的余盐,皆为抵补正盐在生产、转运和储藏等环节的损耗而设置。 而花红余盐则蕴“以薪养廉”之意:两广旧俗,主家办理节庆活动时需要给客人和佣仆“花红”(赏金),官方因顾虑盐商变卖官盐筹措礼金而特设花红余盐。 无论是正盐还是余盐,凡是备足有余官方都会加价回收,以免其流入私贩手中[2]册一:412。 同时,正盐和余盐都要收税:正盐之税称为正饷,余盐之税则有埠羡、场羡、三封挂一盐价、子盐京羡和花红额溢羡余等项,其税款一般打折征收。如“埠羡”为七折征收即埠商销售余盐所得款项按七折上缴官府,余款自用以示奖励;“三封挂一盐价”则如是规定:潮桥、省河销场的埠商所收到的官盐包装是“每额引三封”,盐商先拆一封销售,售后所得之款不用现结于官,开仓两月内完缴盐价即可,此为“挂账”,灵活地增加了盐商的流动资金以缓解商力。 余盐打折收税虽有恤商之意,但运行日久之后又演变为扰商之举。 因为正盐、余盐等各项税收名目繁多,无论是经办官员还是盐商都叫苦不迭。 乾隆年间官方将两广余盐税收合并为“余引”五万道,以简化完纳手续,而广西各埠余盐虽然照数编引,但不用纳税。

2. 官商涉私积弊难除的原因剖析

总体而言,清廷整治盐政积弊的收效甚微,其根本原因在于垄断经营所产生的巨额利润诱使官商不惜铤而走险抱团涉私。 乾隆曾指责盐商弄虚作假、越礼犯分:“各省盐商内实空虚而外事奢侈,衣服屋宇穷极奢靡,饮食器具备求工巧,俳优技乐恒舞酣歌,宴会嬉游殆无虚日,金钱珠贝视为泥沙,甚至悍仆豪奴,服食起居同于仕宦,越礼犯分。”[2]册一:140盐商飞扬跋扈的背后,是政商集团通过盘根错节的关系网掌控了地方经济命脉。 随着时间的推移,官商关系网越织越密,羊城旧谚“东山少爷西关女”,暗喻权贵和富商两相攀附,通过权力寻租、缔结姻亲来构建利益共同体。

我们且从名臣陈宏谋整治两广私盐问题的行动中剖析积弊难除之因。

乾隆廿二年(1757年),朝廷委派陈宏谋任两广总督,其重要目的就是整肃两广盐政。 此前陈宏谋因整顿云南铜政积弊以廉明、务实而名闻天下,故乾隆亲自勉励其在两广任上再立新功:“宏谋籍广西,但久任封疆,朕所深信”[8]卷三百七:13577。 陈宏谋履任两广之初曾踌躇满志地要整治乱象。 他一针见血地指出两广私盐泛滥的首要原因是官员渎职:“地方文武正佐巡典,各官均有巡缉私盐之责,近多视私盐无关己事,一任私盐经过并不作缉私之想。”[2]册五:304同时,他还提请进一步放权于商人,“增拨盐商帑本”[8]卷三百七:13579,促使官员在具体经营环节中全身而退。

陈宏谋的整治举措很快遭到政商集团的攻击,乾隆也迫于八旗勋爵的压力而批评陈宏谋“巿恩沽名,痼习未改”,并责令“部议夺官”[8]卷三百七:13579。 陈宏谋敏锐地觉察到:两广涉私官商已经结成错综复杂且坚如磐石的关系网,而在这一关系网中居于核心地位的则是贵为“皇家世仆”的八旗勋爵,“非嫡系”官僚即便是“天眷优隆”如己者也不便“越界”干预。 久经宦海沉浮的陈宏谋很快调整措施,与两广满汉高官相互妥协。 观其上奏乾隆的奏折,只字不提高层庇护之事,仅惩处基层以作交代,兹将主要内容整理如下:其一,查处盐务官兵利用差船、饷船、站船夹带私盐的行为,“既有旗号、灯笼、坐枪,塘汛不问,关口不查,此等之船,久为藏私之窟”;其二,查处基层官员收受贿赂、包庇盐商走私的行为,“隘关桥口岸所委巡查之员,藉盘查之名色收私盐之陋规,陋规到手,即任来去”;其三,查处基层官兵串通不法之徒的走私行为,“巡查之官偶有拿获大起多盐者承审,地方官承缉枭犯,百无一获;有人盐并获解交者,则又有意开脱市恩,人数虽多,称为凑遇同行,盐数虽多,指为零收归并,止图为巡员场官脱卸处分,不顾壮枭徒之胆长私贩之风,最为可恶”[2]册五:304。

陈宏谋整治尺度拿捏到位,可谓长袖善舞:既对中枢有所交代,又尽量照顾地方权贵尤其是八旗勋爵的脸面和利益。 双方达成妥协之后,陈宏谋得以从险如龙潭的两广官场中全身而退,而官商抱团走私依旧有恃无恐。 事后,乾隆在谕旨中责怪陈宏谋“模棱之习,一成不变”[8]卷三百七:13580。 事实上,乾隆、陈宏谋和两广满汉高官都心照不宣地对政商集团走私持模棱两可的态度,因为走私是食盐专卖制度的衍生品,而食盐专卖制度又是朝廷财政根基所系,无从取舍之下只能采取共存之策。

三、 民间走私的主要方式与官方应对之策

(一) 民间走私的主要方式

1. 灶户为私盐“开源”

灶户是食盐的生产者。 由于食盐生产是劳动力密集、技术密集、组织性强和高体能消耗的劳动,所以宋、元、明时期都对盐工造册编户管理,由官方组织生产劳动,以确保食盐的产量与质量。 盐工后人在盐场繁衍并承袭祖业,逐渐形成生产专业户——灶户。 入清之后,由于食盐生产技术已经在岭南沿海普及化,官方不再采用造册编户的方式组织灶户生产,而是派官员驻场监管灶户的生产和场盐的收购。 依常理推之,食盐销量大且价格稳定,灶户凭辛苦劳动养家活口并非难事。 但是,清政府为了稳定社会、减少财政开支而对场盐进行压价收购,开出的收购价甚至不能抵偿灶户的劳动成本,“查两广盐政弊窦丛生,私盐充斥,皆缘定盐价实不敷灶晒工本”[17]。

灶户劳苦终日难得一饱,只能铤而走险去生产和贩卖私盐,其方式主要如下。

其一,瞒报官盐以作私卖。 官方为便于管理生产和征稽,指令灶户按额产盐、盐商按额收购。 但灶户为生计所困而以多报少,私匿官盐以伺机倒卖。 如盐商因资金匮乏而未能按时入场收盐,灶户就会将漏收之盐私卖,“缺收一分之官盐”,“多留一分之私盐”[2]册四:217。

其二,私煎私卖。 明代以降,全国各盐场逐渐用晒制法代替煎煮法,但岭南由于湿热多雨而交替使用晒制法和煎煮法,晒者为生盐,煮者为熟盐。 按照清律,灶户起火煮盐需向官员报备,“起火之日向场官领签,煎毕缴签”,而且要“将煎出之盐秤明斤数尽行交官收买”[2]册四:342。 但灶户往往在驻场官员疏忽之时擅自起火私煎,并偷运出场私售。

其三,以生盐冒充熟盐。 熟盐工费而价昂,当然也因味道更鲜美而广受欢迎,尤其是廉州(盐场旧址在今合浦沿海)熟盐以味美色佳而声名远扬,一度被选为贡品。 灶户为了节约成本、获取高价,直接将生盐捣碎冒充熟盐。 盐商对此心知肚明,但仍按照熟盐报备以向官方套取耗盐(每包多配2 斤耗盐)。 普通顾客只能根据“熟盐颗粒精细,生盐颗粒粗糙”的情形来辨别,实则真伪难辨。

其四,与盐场官兵勾结走私。 驻场官兵与灶户相处日久关系日渐密切,甚至称兄道弟。 灶户通过贿赂官兵来获取贩盐出场私卖的渠道,或者干脆与官兵联合走私,致使大量优质私盐从源头漏出扰乱市场。 “晒丁将上层白净之盐卖给枭贩,下层青盐交官发运,致私盐易销官盐难销;此等弊窦,若非通同场官及督收之家人栅长,岂能公行无忌?”[2]册五:305

2. 平民夹带走私

平民走私涉案的盐斤与资金都逊于官方抱团涉私,但参与人数最多,社会牵涉面亦广。

首先,“水客”利用便利条件参与走私。 “水客”泛指岭南江海上的船户和水手。 由于两广盐运借助水路,所以“水客”纷纷受雇于官府和盐商。 在运送官盐的过程中,“水客”耳濡目染逐渐掌握走私手段,如暗藏私盐、蒙混揽装、恃强代揽和勒索盐商等。 贪官奸商常用的“谎报盐船失水”等手段也很快被“水客”掌握,他们在运盐过程中经常擅自或者在贪官奸商授意下私卖官盐,然后谎报事故以推责:“至盐船海运,固有风波不测之事,乃不肖船户辄捏报失水,以饰其盗卖之弊。 而沿途文武又据报不即赴验,为日既多,则虚实无从查勘”[2]册四:471。 随着“水客”对食盐产销各环节逐渐熟悉,他们直接向灶户收购私盐,然后运到销场出售,“沿海场灶偷漏私盐,其价较贱,渔户贪得便宜,到处买私,官引滞销,私枭日多,率系无赖,鱼泛时则浮海卖私,泛过时盐无售处,聚奸为盗,海洋不靖,大概由此”[2]册六:471。 随着时间的推移,“水客”一词被用于指代走私人员。

其次,贫困农民和老弱病残者兼职走私。 清初盐法极严,对于参与食盐走私的贫困农民和老弱病残者一律定罪惩处。 但弱势群体为生活所迫,铤而走险参与走私者与日俱增。 鉴于此,清廷逐渐放宽了限制:“附近场灶地方,贫难小民老幼残疾,及妇女孤独者,准其挑卖零盐”,“盐场附近贫民……许挑负四十斤以下,在本境易米度日,不得越境出售”[2]册四:165。 这反倒催生了岭南地区“挑南盐”之民俗。 由于人多手杂,钻法律空子的行为自然防不胜防:为了多挣分毫维持生计,有人在盐场取盐时夹带超出规定重量的食盐;有人为了重复贩运而利用地形掩护以躲避官兵稽查,或者昼伏夜出偷运私盐;有人为了越境贩私,常年往返于两广之间;更有老弱病残者公然以朝廷相关条文为掩护,于盐担上放置刻有“奉旨”字样的牌子,令巡役不敢轻易上前查看。 由于零星走私如横流之决难以遏堵,且官盐、私盐掺杂其间无从甄别,嘉庆朝之后清廷干脆在路上设卡,对精壮劳力挑运的盐担抽税后视同官盐售卖。 但这又导致出现了劫夺官盐等严重的治安问题:心怀不轨者平日就在田间务农或者路边歇息,遇到身单力薄的盐商立刻群起夺盐,拆包散运或者交由老弱病残者销账。 抢劫者身份变幻无常,商客猝不及防,所劫之盐流入市场后,缉私官兵更无从查验。 该行为之泛滥令清廷震惊不已:“竟有无知愚民三五成群,公然贩私分散各村货卖,甚多至越境扒抢商盐。”[2]册四:399嘉庆廿四年(1819年),户部和地方商议之后采取整治措施:盐场附近贫困居民挑卖食盐者,“每日亦只准一次”,老弱病残者不准在盐担上书写“奉旨”字样以作为保护符,否则除治其贩卖之罪外,“仍将擅写‘奉旨’加等治罪,以儆刁顽”[2]册四:401。 但这些举措对于贩私的平民并无实际约束之效。

3. 会党组织武装走私

会党武装走私因为效率高、涉案数额大而被官方视为心腹大患。 这很大程度上是因为该组织具有纲领明确(其早期骨干是矢志“反清复明”的前朝遗民)、纪律严明、网络庞大、善用谋略且行事周密等特点。 史学家许倬云指出清代南方水域上长期存在游离于政府管辖之外的“江湖”社会,而会党则是“江湖”社会的组织者:“其最初组织者当是明代遗民……天地会的会众,士农商贾,将弁兵士,无所不有……其势力之浩大,则是众人皆知”[18]。 清代前中期两广人口激增,人地矛盾也随之尖锐,大量农民因破产而流落江湖,为会党势力的扩大提供了社会土壤。

盐业是朝廷财赋的支柱,同样也被会党组织视为衣食之源。 随着两广盐运的兴盛,会党组织遍布于水运交通干道和沿江各埠,染指食盐转运和销售各环节。 盐商既要向朝廷纳税,同时也要向会党交保护费。 会党还通过在基层官兵中发展成员来打通食盐走私的渠道。 基层官兵身负缉私之责却往往敷衍了事,而一旦被开缺之后参与会党走私则又表现得相当勇悍。 这种反差现象令雍正也极为诧异:“同一广东之人,而为盗贼私枭者,则强悍无比,其食粮入伍者,转怯弱不堪。”[2]册一:174

因此,官盐的押送在很多情况下不得不依靠会党武装。 由于岭南山高路险、民情复杂,在宋、元、明和清初大部分时间内都采取“官运”之策,明廷甚至为疏通西江盐运通道而屡兴大军。 乾隆年间全面实行“官督商运”之后,官盐虽然缓解了行政和军事压力,但又将人身和财产风险难题留给了盐商。 由于盐道上险象环生,商人只得出资聘请会党武装押送。 随着会党势力不断壮大,他们不仅护送商客,还自贩私盐。 如太平天国女将苏三娘及其麾下女兵骁勇善战的事迹广为人知,而她们早年就跟随父兄或者丈夫驰骋两广之间,以护商贩盐为业。

会党势力在社会底层不断坐大,也使官方苦心经营的食盐运销网络弊端暴露无遗。

(二) 清朝官方整治民间走私的对策

官方为了整治民间走私可谓殚精竭虑,但成效并不显著。

1. 体恤灶户,从生产环节遏堵走私

大量优质场盐直接沦为私盐的根本原因是灶户生计艰辛。 灶户不仅要忍受烈日暴晒、柴火炙烤之苦,更因薪资不济而食不果腹:“煎盐苦,煎盐苦,煎盐日日遇阴雨,爬碱打草向锅烧,点散无成孤积卤。旧时叔伯十几家,今日逃亡三四五。 晒盐苦,晒盐苦,皮毛落尽空遗股”[19]。 连两广总督鄂弥达也承认灶户涉私实属无奈,强行稽查必然导致他们大量抛荒逃亡,进而动摇财赋根基[2]册三:147。

为了缓解灶户的生计压力,乾隆元年(1736年)鄂弥达提出“杜私必先培灶”之策:第一,提高场盐收购价格,“每府委贤能佐贰官员,督率场官将灶丁所晒之盐尽行收买”[2]册三:80;第二,官府发帑从灶户手中收购积压、藏匿的盐斤;第三,在盐场周边增辟、增购耕地,按“摊丁入亩”的方式授予灶户以减轻其粮食压力;第四,赈济灾荒,设置盐义仓,为灶户提供更好的保障。

“杜私必先培灶”之策颇见成效,但依然无法根治私盐从生产环节中暴露出的问题。 这在很大程度上应该归咎于专卖制度自身的弊端为私盐营造了巨大的市场:在质量方面,盐商往往肆无忌惮地往官盐中掺入沙土,或者以次充好;在价格方面,盐商任意抬高价格以获取高额利润,百姓为此苦不堪言。 这样的市场环境导致官方无法根绝盐场走私之事。

2. 重典缉私与“妥协共存”

为了整治民间走私活动,尤其是会党武装贩私活动,清廷采取了重典缉私之策。

官府和盐商组建了庞大的缉私队伍。 其中,清廷编制内的缉私人员有巡捕、巡丁,盐商招募的缉私人员有巡商、巡役或店伙等。 二者协同合作,巡查于岭南各埠,“至于官捕业已繁多,而商人又添私雇之盐捕,水路又添巡盐之船只”[2]册一:157。 重要盐运枢纽如梧州等设有大盐关,凡有商客入港皆逐一盘查。

为了断绝会党组织的群众基础,清廷多方招抚各族民众以共同防治走私:“积聚粮饷,捕缉盗贼,稽查逃人,镇抚瑶壮,肃清江道;仍诫谕有司简讼清刑,洁己爱民,生聚教训,共图保障”[2]册一:193。 设法安顿流动人口,以避免其参与武装走私,“凡系流移人户,须设法招徕,各复本业,不许奸人借端诈害”[2]册一:194;严刑惩处武装走私者,“凡聚众十人以上武装贩盐者、抗拒官兵并伤三人以上者,一律枭首示众”[2]册一:165。

为调动官兵积极性,清廷对缉私有功者升官加爵:士兵一年内拿获小股私贩两起者即可记功一次,合计拿获十起即可职升一级;官员一年内拿获大股私贩一起即可记功一次,合计拿获三起即可职升一级[2]册四:347。 清廷还严厉惩处失职官兵,以儆效尤:缉私官员失察私盐数达两百包以上者,初犯则记过一次,但如果是徇私舞弊伙同作案则即行革职[3]卷三十:57;各府、州、县如出现衙役私自煮、贩食盐而主管官员不加以察觉、制止者,即行革职。

清廷虽然重典缉私,但民间走私依然如故。 如苏三娘率部武装贩盐时,拥众2 000 人以上[20]1362(当时钦州城驻军为742 人[21],廉州府城重地驻军亦不过809 人[22]),贩盐队伍穿街过市之时,乡民非但不躲避反而争相观看,“东家西家走且僵,路人争看苏三娘”[20]1363。 清朝前中期,会党武装因实力有限而罕有公开“僭越”之举,更多以贩私维持部众生计。 清廷也很少发动肃清盐道的大型战事,即使偶兴大军也必先做足后勤准备,“粮草舟车皆当通融预备,以待临时支给”[2]册一:195,以免民众不堪其扰而投向“江湖”社会。 双方关系微妙,既相互斗争,又妥协共存。

太平天国运动期间广西出现了“升平天国”“大成国”等政权。 会党出身的首领既能上马统兵又能下马治民,而且娴熟地控制盐业以作为其财政根基,“会匪土贼或水或路不可胜数……所有桂林城外旧存仓盐四万一千余包焚抢殆尽”[3]卷四十:56。 这种情况的出现不足为怪,不过是入清以来长期存在的“江湖”社会秩序从幕后走向了台前。

清代两广私盐泛滥的内因在于食盐专卖制度的僵化和官僚系统的腐败,外因则是两广地区复杂的人文、地理和市场因素。 参与食盐走私的人员数量庞杂,既有体制内的官员、士兵和盐商,也有体制外的灶户、平民和会党,各股势力之间既相互斗争又相互依存,交织成错综复杂的社会网络。 盐业所提供的巨大经济利益,使依附于其上的各种群体之间维持着微妙的平衡,进而支撑着清代前中期岭南“盛世繁华”的表象。