创新与扎实:壮语语法研究的新高度

——评吕嵩崧的《南部壮语语法研究》

戴庆厦

(中央民族大学, 北京 100081)

笔者与吕嵩崧教授相识多年,共同的语法研究兴趣使我们能在一些学术会议上自由地交流心得,切磋学问,成为“忘年交”。 笔者很欣赏他对汉藏语语法现象敏锐的观察力与洞察力,他常有一些独到的见解。 近读他出版的新著《南部壮语语法研究》[1](中国社会科学出版社,2023年),笔者很受启发。 该书对南部壮语语法进行了全面研究,新意多见。 笔者主要从事藏缅语语法研究,出于对非汉语语法的兴趣,在阅读过程中有一些心得,整理为这篇读书笔记,愿与大家交流。 笔者认为该书是近期汉藏语语法研究的一部佳作,其特点可以用两个关键词来概括:创新、扎实。 下面笔者就这两个方面谈一些认识。

一、 创新

吕嵩崧的《南部壮语语法研究》的创新主要体现在内容创新、方法创新和观点创新三个方面。

(一) 内容创新

壮语分北部方言和南部方言,语言学界习惯称之为北部壮语和南部壮语。 以往的研究成果多集中在北部壮语上,南部壮语的研究相对滞后。 比如,由韦景云、何霜、罗永现合著的壮语第一部参考语法《燕齐壮语参考语法》(该书是中央民族大学“985”工程参考语法系列丛书之一,中国社会科学出版社,2011年),就是以北部壮语燕齐话为对象写成的。

南北壮语共13 个土语,方言、土语间差别大。 吕嵩崧教授告诉笔者,南部壮语的5 个土语,分布在广西钦州到云南文山的大片区域里,由于内部演变快慢的不同,加上与不同汉语方言接触程度深浅的不同,使得它们的语法具有不同的特点,呈现出迥然不同的状态。 所以,壮语语法研究除了单点的描写研究外,还需要相对广泛的全景研究成果,并通过理论分析获得更多的认识。

该书是一部运用现代语言学理论对南部壮语语法进行较为全面研究的成果。 其出版能在一定程度上有效地改进过去在壮语语法研究方面的不足,有助于推动汉藏语语法研究的发展。 著名语言学家吴福祥教授在该书序文中写道:该书“一定程度上可以说是填补了壮语语法研究的一项学术空白”[1],所言极是。

语法的研究除了需要大量语料做基础外还要有理论的指导。 科学的语言学理论有助于分析语法现象,能够帮助研究者解释各种语言现象的形成及演变,有利于我们形成对语法的科学认识。

当前,壮语语法研究已有一些以某个语言点为描写研究的个案成果。 这很有必要,能够比较充分地展示壮语的语言现实,能为语言内部对比、跨语比较提供基础。 但要深入下去,还需要跨点的参照,也要有语言学理论的眼光。 近年来,在壮语语法研究成果中,不断涌现出侧重于理论分析的单篇论文,但以专著形式偏重理论分析的还不多见。

(二) 方法创新

在笔者看来,该书有以下一些研究方法值得学习。

1. 作者善于运用语言类型学的理论方法来观察壮语语法现象

世界语言是个系统,不同语言既有共性又有个性,语言研究者可运用语言类型学的视角,正确判断、认识语言现象的属性、地位、演变,能够发现语言中不易被觉察到的隐性特点。 比如,怎样看待壮语的“状语后置”现象,过去一些学者认为它是一种特殊的语法现象。 如果拓宽视角来看,就会看到作为VO型语言,状语居中心语后是正常的语序。 而汉语中的状语前置,反而与VO 型语言的一般规律不符。 该书在类型学视角下,认为靖西壮语副词与谓语之间的语序发生了演变,方式副词为V+AM>AM1+V+AM2/V1+AM+V2>AM+V,程度副词为Adj/V+AD>AD1+Adj/V+AD2>AD+Adj/V。 作者还指出,这是由于语言接触引发的语法结构复制中的语序重组。 此外,作者还对名词短语语序的演变以及量词与数词、名词、指示词的语序进行了讨论,这些都显示了作者在类型学视角下认识壮语语法的新思路。

2. 作者重视语言接触对语言特点的影响

壮语受其他语言(主要是汉语)的影响是深刻且复杂的,接触形成的层次较为丰富。 该书告诉我们,在靖西壮语中,有来自“古平话”、粤语、官话和普通话的影响,各处壮语也多受不同时期、不同来源的汉语的影响。 如果不顾语言接触来讨论壮语语法,那是难以获得科学结论的。

该书分析了语言接触对南部壮语语法的部分影响,如语法复制导致了南部壮语构词法的变化、人称代词系统的演变、分类词以及偏正关系结构(定中/状中结构)的语序演变,语法借用造成汉语判断词“是”“着”、被动标记“捱”“着”“受”、经历体标记“过”以及再次体标记“过”“添”等语法标记直接进入南部壮语等。

3. 作者把语法化作为壮语语法研究的一种理论框架

语法化理论打破共时和历时的畛域,运用跨学科的视角来描述和解释人类语言的语法系统的形成过程,语法化理论的最终目标是要回答“人类语言的语法系统是如何建立起来的,人类语言的语法为什么是以那种方式构造的”[2]。 因此,必须对诸多语法现象追根溯源,对语法现象的演变进行描述或者构拟,壮语语法研究自然也是如此。 国内汉语语法化研究已经取得丰硕的成果。 近年来,吴福祥、覃凤余等学者在壮语语法化研究领域也颇有建树,引人注目。 但总的来看,壮语语法化成果还不够丰富。 该书对“多”义语素、“母亲”义语素与“完毕”义语素的语法化研究,以及对德靖土语近指指示词各项功能的产生过程及演变路径进行了描写、分析,均富有新意。

4. 该书十分重视方言及语言比较

作者将南部壮语与北部壮语、布依语、泰语、傣语、侗语、仫佬语、仡佬语、毛南语、标话、黎语、临高话、侬语等多种亲属语言(方言)进行比较,较好地佐证了南部壮语语法的演变。 在探索了壮语“母亲”义语素的语义(功能)演变之后,作者还将南部壮语与白语、布朗语新曼俄话、错那门巴语麻玛话、高山族布嫩语、哈尼语、载瓦语、崩尼—博嘎尔语、苗语、纳西语、怒苏语、佤语、彝语及诸多汉语方言进行了比较,视野宽阔,收效显著。

5. 作者具有较强的运用汉语史料与壮语进行对照的意识

壮语与汉语关系密切,从比较中能够发现壮语语法的新特点。 如作者在对壮语德靖土语近指指示词的演变进行研究时,就参照了汉语史中“个”的研究成果,为论证观点提供了较好的佐证。 南部壮语作为与汉语有诸多差异的VO 型语言,而且长期处于多语环境中,受到多种语言尤其是汉语的深刻影响,若只用一两种研究方法,仅能获得对语言事实共时、平面的认识,而且还可能出现片面的认识。 要获得历时、立体的科学结论,透彻地解释语法现象,应该运用多种研究方法,多角度、多层次、多方位地进行分析研究。

总之,该书的一个突出特点是始终重视接触语言学的理念,并综合运用语言类型学、语法化、比较语言学等多种方法进行研究。 这种研究方法产生了很好的方法论价值。 正如吴福祥教授在该书的序言中所评价的:“较之同类著作,这本《南部壮语语法研究》在视角和方法上有很多值得称道的地方。”[1]

(三) 观点创新

1. 该书构拟了多条语义演变的语法化路径

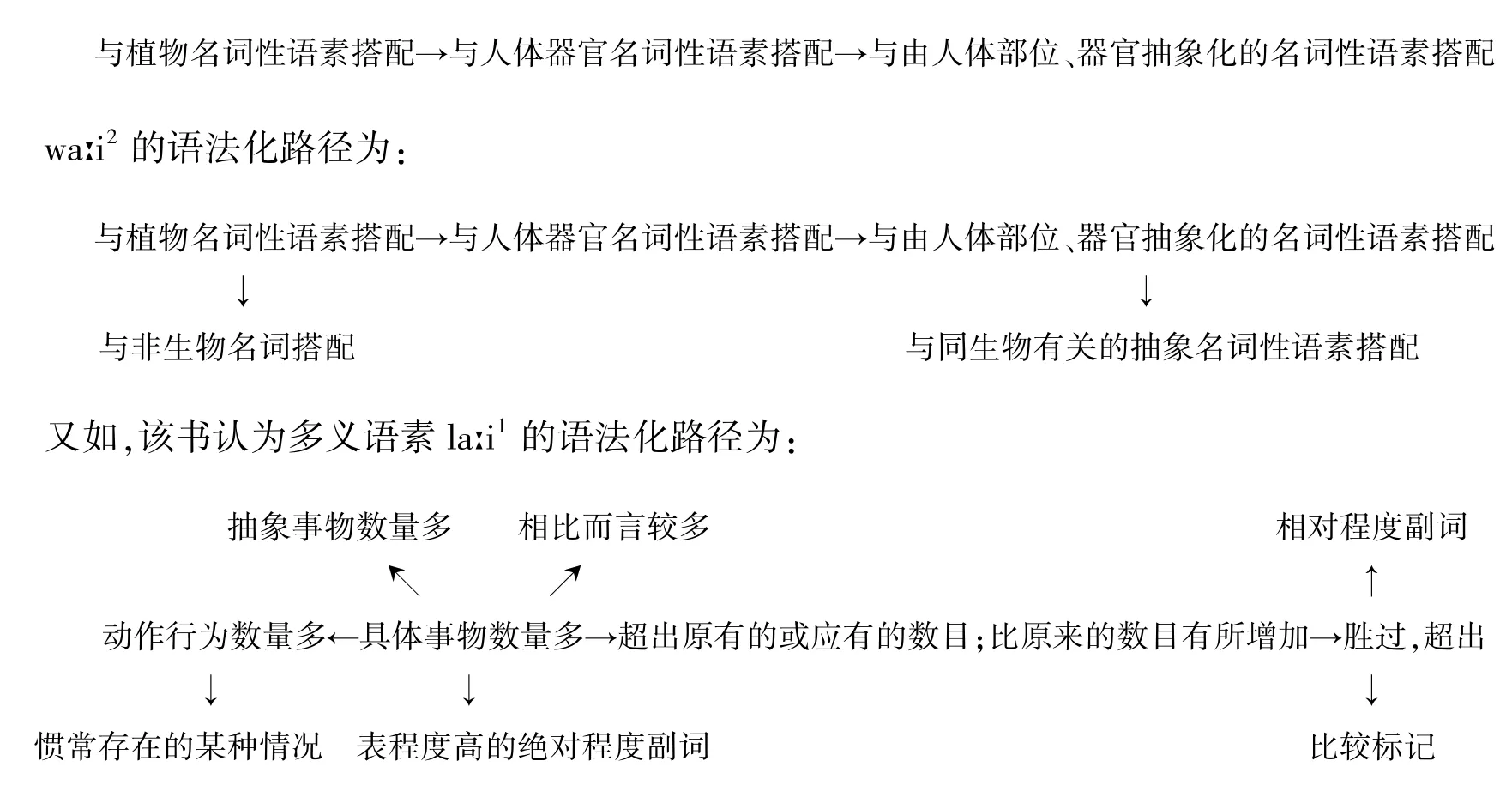

作者认为壮语kai5“鸡”、waːi2“水牛”由名词语法化为构词成分,分别具有[+体形小]和[+体形大]义,并指出kai5的语法化路径为:

这些是对相应语素语义演变语法化路径的创新构拟。 类似的构拟书中还有一些。

2. 作者运用语言区域理论分析具体语言现象

语言区域研究是近年来出现的一个新热点。 语言区域是指在某一地理范围内,属于不同语族(或语系)的语言由于长期接触,开始共享一些特征[3]。 分布在同一地区的语言,不管是否具有发生学关系,往往都具有某些相似的结构特征[4]。

作者认为,南部壮语所处的地域,至少涉及以下三个语言区域。 一是半个世纪以来特别是近三十年来引起广泛关注的,被认为是“如果不是最好的、至少也是最好的之一的语言区域”——大陆东南亚地区。 二是中国岭南语言区域。 Szeto & Yurayong 近期的研究成果显示,岭南西部一带是一个较为典型的语言区域,这一区域内所使用的上百种汉语方言(土语)以及六十多种侗台语相互影响的程度已经达到Szeto & Yurayong 所定义的最高等级[5]。 三是广西中南部语言区域。 Huang & Wu、Wu & Huang 主张“广西中南部”已形成中国南方较为特殊的一个语法化区域,认为这一特定语法化区域具有多功能“完毕”义语素、“去”义语素、“给”义语素、“拿”义语素等区域性语法化特征[6][7]。

据笔者所知,以往的研究虽然已归纳出这些语言区域的一些共性,但对区域共性的挖掘还不充分,还存在较大研究空间。 该书在分析壮语语法的同时,注意到了壮语特征对汉语方言的扩散,找出了因这些影响形成的一批具有区域共性的特征。 这些结论可进一步为以上语言区域研究提供佐证。 如作者认为广西汉语方言“鸡”“牛”的多功能模式来自接触引发的语法化,其模式语是壮语。 “鸡”义语素和“牛”义语素在壮语和汉语方言中具有平行的多功能模式,有可能是这一区域语言的共性。 又如,作者指出在壮语影响下,自南宁以西部分汉语方言的“完毕”义语素产生了与壮语颇为一致的功能。 其中,南宁市、百色田东县、百色右江区、崇左市粤语两个“完毕”义语素功能分工与壮语大致平行,多处官话的“完毕”义语素因仅有一个,故无分工[7]。 再如,作者观察到广西部分汉语方言由于与壮语接触,壮语laːi1具有程度副词、用于行为动作后和比较标记的功能,又把这些功能复制到“多”上,从而使广西部分汉语方言的“多”产生了与其他汉语方言不同的功能,这一区域的汉语方言与壮语“多”义语素的功能呈现了很强的一致性。

3. 该书还有一些富有新意的见解

如,壮语具有偏离VO 型语言的一些特征,这种变化主要是受汉语影响所致。 作者指出靖西壮语方式副词、程度副词与谓语的语序都由符合VO 语言的“谓语+副词”向符合OV 语言的“副词+谓语”演变。 作者还列举了一批框式结构,如ɬeːn5+VP+koːn5,ɬeːn5是汉语官话借词“先”,koːn5是固有词“先”,pə2pə2+VP+naːi1,pə2pə2是汉语官话借词“白白”,naːi1本指“独自”,在这里义同“白白”。 这些框式结构中VP 前后分布有意义基本一致的状语。 居前状语来自汉语,状语居前正是OV 型语言的特征。 又如,作者发现南部壮语亲属排行语序由“称谓+序数”向“序数+称谓”演变,是因为汉语影响而使壮语产生了异于VO 型语言而与OV 型语言一致的特征。 再如,南部壮语各个土语,因接触的汉语方言不同,借入的语法词也存在差异。

再如,该书观察到西畴壮语的经历体标记“过”有两个来源。 作者指出kwa5是中古借词,kɔ3应是来自当地的官话。 马关壮语的“过”有两种形式,一是作为比较标记的kwa5,二是作为经历体标记的ko1。 kwa5为中古借词无疑,ko1则应借自云南官话。 作者还认为,邕宁那楼壮语的系词从“古平话”借入了tik8“着”,还从粤语借入了hai2“系”。 这两个系词还会在一个句子中同现:

这个是我姐姐,那个不是我姐姐。

此外,作者还认为语言接触使南部壮语增加了部分特征,同时又使部分特征消失。 各处壮语保留固有特征的多寡与接触的深浅程度有密切关系。 各处壮语语法的差异,有的是自身固有的差异,有的则与接触的语言(方言)不同、接触深度不同有关。

二、 扎实

(一) 资料扎实,文献丰富

该书资料扎实。 作者为了取得扎实的研究成果,做了大量的田野调查,获得了大量第一手语料。 他不仅调查了南部壮语中属于德靖土语的靖西壮语、德保壮语,还有属于邕南土语的邕宁那楼壮语、隆安壮语、扶绥壮语,属于左江土语的龙州壮语、大新壮语、天等壮语,属于砚广土语的云南广南壮语、麻栗坡壮语、马关壮语侬、西畴壮语,属于文马土语的马关壮语土。 为进行比较,他还调查了北部壮语中属于桂北土语的凤山壮语、环江壮语,属于柳江土语的柳江壮语、宜州白土壮语,属于红水河土语的都安壮语、马山壮语,属于邕北土语的武鸣壮语、横县壮语、平果壮语,属于右江土语的田阳壮语,属于桂边土语的田林壮语、凌云壮语。 此外他还调查了右江区、田东、崇左、苍梧、平南、灵山粤语,百色蔗园话,西林、宜州、柳州、桂林官话和那坡高山汉话。 丰富的语料不仅为该书的论证打下了坚实的基础,也使该书具有了较高的资料价值。

除了来自田野的材料,该书也对文献进行了爬梳。 该书参考文献达20 页,其中包括志书、专著、学位论文、期刊论文、学术会议论文、论文集、网络资料等。 全书609 页,几乎页页有脚注,这些脚注绝大部分是对所引文献的解释,体现了作者严谨的写作态度。

该书还挖掘了一些独特的材料。 如作者从百色市志办公室编的内部资料《新民主主义革命时期百色市党史资料》中的20 世纪20年代末至30年代初右江地区部分地方苏维埃政府妇女委员的名单中,发现了“蒙的红”“蒙的遍”“黄的嫩”“韦的星”“罗的别”“陆的任”“黄的路”“黄的强”“黄的瑶”“黄的送”“韦的念”“罗的昂”“李的规”等名字。 作者认为这个“的”记录的是壮语中用于女性同辈或晚辈的词缀te3,是壮族历史上曾存在女子只有“小名”而无“大名”的证据。 在同份资料中,作者发现在百色起义期间各乡苏维埃政府的委员中,有“罗卜勤”“黄卜追”“李卜修”“梁卜存”“黄卜妹”“黄卜追”“黄卜楼”“黄卜交”“黄卜湾”“黄卜林”“李卜时”“黄卜暖”“黄卜曾”等人名。 这些人名中的“卜”是对壮语po6“父亲”的记录。 这是壮族男子直到20 世纪上半叶仍普遍无“大名”而从子称的证据,该书以此作为po6向词缀演变的旁证。 从非语言学文献中检索到可资证明语言现象的材料,说明作者对语料具有敏锐的洞察力。

(二) 论证扎实

论证扎实是该书的另一个显著特点。 该书对一些语法演变过程进行了严密的论证,环环相扣,具体可信。 如对壮语“完毕”义语素的分析,作者列举了固有词ja5的15 种功能、汉语借词leːu4“了”的6 种功能,对这些功能的演变进行了详细的梳理和分析,对每个演变细节作了细致的构拟,条分缕析,层层推进,获得了详实的演变路径,体现了作者的功力。

该书是作者主持的国家社会科学基金一般项目“语言接触视野下的南部壮语语法研究”的成果,部分章节前期已以单篇论文发表,反响很好。 吕嵩崧教授主要从事语言学的教学研究,并长期兼任行政工作,这部609 页、近60 万字的大书,不知耗费了他多少心血,足见其刻苦治学的精神。 我们期待他不断精进,产出更多佳作,为语言学事业作出新的贡献。

——针对对外汉语语素教学构想