例谈叙事性材料思辨性阅读的三组关系

杨新成

思辨性阅读,即用思辨方式解读文本、认识世界、发展思维、获得审美的学习活动。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(下称“新课标”)将“思辨性阅读与表达”作为发展型学习任务群之一,纳入第四节“课程内容”之“内容组织与呈现方式”。新课标在“课程目标”明确提出核心素养之“思维能力”目标,强调要培养学生“直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维”,以及“敏捷性、灵活性、深刻性、独创性和批判性”的思维品质。

因此,要培养学生初步形成辩证唯物主义世界观。辩证唯物主义认为世界在本质上是物质的。恩格斯说,“世界的真正的统一性在于它的物质性”,物质世界是按照它本身所固有的规律运动、变化和发展的。同时,要培养学生初步形成辩证唯物主义方法论,即辩证思维法。这主要指基于“对立统一规律、质量互变规律和否定之否定规律”的“对立统一思维法、质量互变思维法和否定之否定思维法”。另外,要培养学生逐渐掌握辩证法的五大范畴,即“原因与结果”“现象与本质”“必然与偶然”“可能与现实”“内容与形式”。

义务教育教科书第四学段(7-9年级)课文主要由叙事性材料构成。下面,以《湖心亭看雪》《河中石兽》《曹刿论战》为例,阐述思辨性阅读的内容与形式、原因与结果、必然与偶然等三组关系,探索思辨性阅读的路径与方法。

一、以《湖心亭看雪》为例,谈思辨性阅读内容与形式的关系

《湖心亭看雪》是明末清初文学家张岱创作的一篇散文,记叙了作者在湖心亭看雪的经过,描绘了所看到的幽静深远、洁白广阔的雪景图,体现了作者的故国之思,也反映了作者不与世俗同流合污、不随波逐流的品质以及远离世俗、孤芳自赏的情怀,并寄托了人生渺茫的慨叹。全文笔墨精炼,文笔清秀,表现力强,不足两百字,却融叙事、写景、抒情于一体。

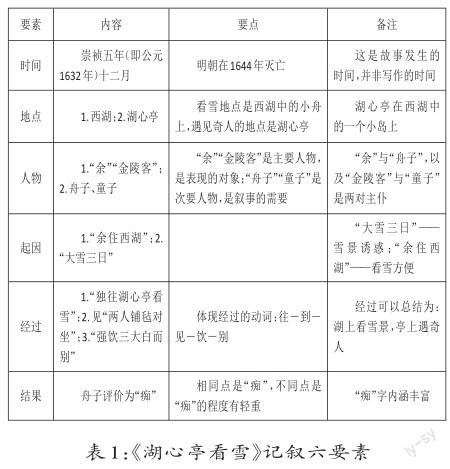

作为叙事性材料,从记叙六要素分析,《湖心亭看雪》可以梳理成以下内容:

从形式的角度分析,《湖心亭看雪》至少有以下3个特点:一是篇幅短小。全文共计268字,体现了小品文之“小”;二是情节简单。表中已分析,其情节可以概括“湖上赏雪景”“亭上遇奇人”,体现经过的动词是“往-到-见-饮-别”,是单线叙事。《湖心亭看雪》的故事情节,既没有双线叙事,也没有设置悬念、埋下伏笔。三是手段简单。文中写景,作者采用白描写法,即用朴素简练的文字描摹“大雪三日”后湖上雪景:“雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点,与余舟一芥、舟中人两三粒而已。”

“言在意外”。“崇祯五年十二月”,首句用前明皇帝年号记载时间,如果细究一下,是无法通过当时满清的意识形态审核的。在“留头不留发,留发不留头”的政治环境下,张岱用前明皇帝年号表示时间,是表达一点“故国之思”,表现一点“忘国之痛”。尾句“莫说相公痴,更有痴似相公者”的“痴”,更是意在言外,让后世学者“猜猜猜”。老子说:“大音希声,大象无形”。后世学者只能根据写作背景和作者生平解讀“痴”的内涵与外延,形成“有一千个读者就有一千个哈姆雷特”的景观:“痴情山水”是有依据的,因为前文有“天与云与山与水,上下一白”的句子;“痴情故国”是有一点牵强的,除了无法通过意识形态审核的崇祯年号外,没有直接的文本依据……“天人合一”。“雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白;湖中影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已”不仅系统对比虚与实、黑与白、上与下、大与小,而且深入思考个人与自然、个人与世界、个人与宇宙的关系,达到物我两忘、天人合一的道家审美境界。“痕”“点”“芥”“粒”等量词,写出视线的移动、景物的变化,以及一个小似一个……甚至超越形迹有限性,澄怀虚静、无欲无私,不为外物所累,自然而然地洞照天地万物,进入庄子所谓“天地与我并生,而万物与我为一”的审美意境。

内容和形式是揭示事物所具有的内在要素和它们的结构及其表现方式的一个范畴。从对立统一律的角度,内容与形式的关系可以总结以下3点:一是内容与形式是对立的。内容是事物(现象)内部诸要素的总和,形式是事物(现象)内部的组织构造和外在的表现形式。在叙事性材料中,内容包含但不限于以下要素:思想、情感、故事、情节、细节。形式包含但不限于以下要素:结构(如双线、过渡、悬念、照应、埋伏)、方式(如记叙、说明、议论、描写、抒情)、手法(如对比、象征、情景、虚实、抑扬)、语言、风格(如平实、生动);二是内容和形式是统一的。《义务教育语文课程标准(2022年版)》在“课程目标”中指出:“语言是重要的思维工具,语言发展过程也是思维发展的过程,二者相互促进”,从语言与思维的角度指出了内容与形式统一的关系。《湖心亭看雪》用精炼的语言、清秀的文笔表现了深刻的思想、丰富的情感,完整地塑造了一位心怀故国、归隐江湖、孤芳自赏的前朝士子形象,体现了内容与形式高度统一的关系。三是内容与形式可以相互转化。从辩证法的角度,随着写作学和文章学的研究与实践,新的内容可能产生新的形式,新的形式可能启发新的内容——形成与时俱进的内容,发现可能存在的形式。从写作学的角度,《湖心亭看雪》产生于明清交替的社会背景,根植于作者深厚的文化传统(尤其是道家文化),已经形成物化的文本,不会再出现内容与形式相互转化的现象。

二、以《河中石兽》为例,谈思辨性阅读原因与结果的关系

《河中石兽》是清代文学家纪昀创作的一篇文言小说,围绕石兽的搜寻工作展开叙述,在戏剧性的情节中挖掘生活中的哲理,情节简单、语言简练,读来却耐人寻味。作为故事,情节可以分为开端、发展、高潮和结局。在本文中,情节的开端只有一个,即“二石兽并沉焉”(石兽沉入河中),至于发展、高潮、结局等其他故事情节,“僧”“讲学家”“老河兵”等三类人进行研判,形成了以下叙事性材料——《河中石兽》情节框架图。

实践证明,“老河兵”的研判是正确的——“如其言,果得于数里外”(在河流上游数里外找到石兽”。从辩证思维的角度,“老河兵”基于事物特征,把握了辩证法中原因与结果的关系。

在决定石兽所在位置的物质中,共有石兽、河水和河沙。“讲学家”“老河兵”认为,“石性坚重,沙性松浮”。“讲学家”没有认识到“河水”的作用,于是研判为石兽在“地中”。“老河兵”认识到了“河水”的作用,虽然“水不能冲石”,但“其(水)反激之力”,可以冲沙……形成“坎穴”,其中包含了以下几组因果关系:(1)石兽坚重,所以河水不能冲石;(2)因为河水不能冲石,所以河水反激;(3)因为河水反激,所以石下迎水处啮沙为坎穴;(4)因为河水不断反激,所以坎穴越来越深;(5)因为坎穴深至石之半,所以石倒掷坎穴中……上述因果关系周而复始,形成“转转不已”的局面,最后决定了“石兽”的位置在上游“数里外”。“僧”没有认识到“石兽”的特征是“坚重”,所以认为存在以下因果关系:因为石兽坚重,所以河水将石兽冲走了。“讲学家”没有认识到“河水”的作用,所以认为存在以下因果关系:因为石兽坚重,所以湮于沙上。

原因和结果是引起和被引起的关系,是揭示客观世界中普遍联系着的事物具有先后相继、彼此制约的一对范畴。原因和结果的关系可以总结为以下3点:一是在时间的序列里,因果关系是揭示客观世界里事物(现象)先后相继的一对范畴,原因在前,结果在后,并且不可逆。所以,构成叙事性材料中开端、发展、高潮和结局的情节结构;在《河中石兽》中,“二石兽并沉焉”在前,河水冲击在后。二是基于普遍联系的观点,因果关系是揭示客观世界里事物(现象)相互作用、互相制约的一对范畴,原因是主动的,结果是被动的。正是这种相互作用、相互制约的因果关系,推动着客观世界按着规律运动、变化和发展;在《河中石兽》“河水冲石”现象中,河水是主动的,石兽是被动的。当然,石兽因为坚重,会“反激”河水。“冲”与“激”,形成河水与石兽相互作用、相互制约的关系。三是客观世界的运动、变化和发展有规律性,也有特殊性。这种特殊性,取决于事物(现象)的特征或条件。在《河中石兽》中,入水的石兽如果轻如“木片”,那么会被水冲到下游。现在,石兽坚重,不仅不会被冲走,而且会“反激”河水。石兽在重量的特征,是决定石兽所处的位置的条件之一。同理,沙在重量的特征,也是决定石兽所处的位置的条件之一。如果沙重,不会被“反激”之水冲走,当然也不会形成“坎穴”,更不会出现石兽所处位置在河之上游的现象。《河中石兽》的意义,在于揭示事物(现象)的特殊性会改变客观世界的规律性,在于揭示了事物(现象)的特殊性是各事物特征(条件)互相作用、互相制约的综合结果。

三、以《曹刿论战》为例,谈思辨性阅读必然与偶然的关系

《曹刿论战》选自《左传·庄公十年》,叙述了春秋时代发生在山东境内齐鲁两国之间的“长勺之战”,详细叙述了战前庄公意识到“民心”的重要性、战场上注意蓄养士气、冷静细心地判断战机,以及战后论述取胜之道的部分,简要叙述了战争规模、具体过程等,一笔带过如“请见”“从战”等对“论战”起引线作用的情节,充分显示了我国传统历史故事讲求“实录”“唯书其事迹”的“春秋笔法”。

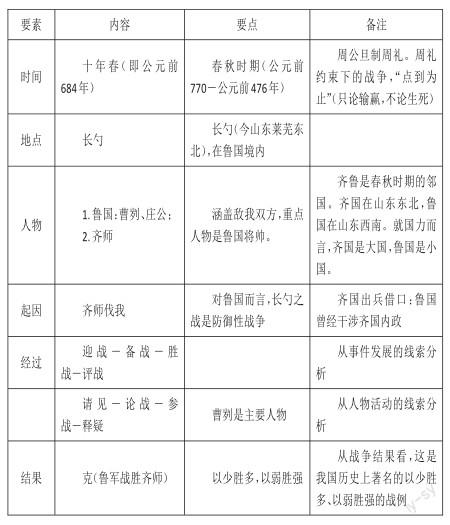

作为叙事性材料,《曹刿论战》在情节方面存在两条线索,即“事件发展”“人物活动”(见下表“经过”)。

表2:《曹刿论战》记叙六要素

必然性是指客观事物发展过程中合乎规律的、一定要发生的、确定不移的趋势。它是由事物内部根本矛盾引起的。而偶然性是指客观事物在发展过程中并非确定发生的,可以这样出现,也可以那样出现的不确定的趋势。作为同在山东境内的邻国,齐鲁两国在“春秋争霸”时期发生战争,这是必然的——这是历史趋势。但借口鲁国干涉齐国内政发生长勺之战,这是偶然的:齐国内乱,国内无主。莒国支持公子小白为齐国国君,即为齐桓公。鲁国支持公子纠争位失败。齐桓公出兵,在鲁国干涉齐国内政的借口下,是齐国谋求“天下霸主”的真实目的。鲁国曾经干涉齐国内政,与“齐师伐我”构成逻辑上的因果关系,所以“齐师伐我”成为必然。在春秋时代,齐国是大国,是强国;鲁国是小国,是弱国——“夫大国,难测也”,但长勺之战的结果是“齐师败绩”“遂逐齐师”,成为偶然。为此,长勺之战成为我国历史上著名的以少胜多、以弱胜强的战例。如果仔细分析鲁国备战、曹刿参战等原因,鲁胜齐败的长勺之战又成为必然。

从辩证法五大范疇之必然与偶然来分析,鲁国扭转了战争胜败的方向,主要原因是鲁国在战前准备、战时指挥做出了正确的选择。战前准备,扭转战争胜败方向的主要事件有以下2项:一是政治上用“小大之狱,必以情”的方式取信于民。西周建立后,周公旦作“周礼”,用来维护宗法血缘关系和宗法等级制度,确保周天子“天下共主”的身份和地位。在周王的统治下,各诸侯(功臣勋戚)天下一家。无纠纷,大家串串门走亲戚;有纠纷,大家打一架(即战争),定了输赢后仍然是一家。这个“大家”,在周代就是贵族(即功臣勋戚)。当时,战争是贵族之间的游戏,只有“士”以上统治阶级才能参加。“士”,上古掌刑狱之官。商、西周、春秋为贵族阶层,多为卿大夫的家臣。“民”,即“黎民”(也称庶民),包含自由民、农奴、奴隶等被统治阶级。在参战人员范围上,鲁国突破了“周礼”的限制,进行全国“天下兴亡,匹夫有责”总动员,即“人,不分士、民”,努力改变与齐国兵员上形成的劣势。两千多年以后的抗日战争时期,毛泽东在延安提出“人民战争”理念(同时,徐向前在华北提出“人山”理论),旨在基于民本思想的角度改变敌我战争态势、争取敌我战争优势。二是军事上选择长勺作为决战战场。长勺,在鲁国境内,即鲁国采取内线作战,可以最大限度地激发全国力量、发挥“士”“民”作用。在政治上,鲁国是反侵略性质的防御战,形成全国人民同仇敌忾的态势;在军事上,具备熟悉战场地形、获得敌方情报等优势。战时指挥,扭转战争胜败方向的主要事件有以下2项:一是进攻时选择决战的最佳时机。鲁国选择“齐人三鼓”时攻击,曹刿解释为“一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之”。其实,鲁国选择“齐人三鼓”时攻击,也是对“周礼”的突破。“周礼”规定,“不鼓不成列”。决战开始前,必须双方均列好阵列,才能开战。如果一方击鼓准备进军,而另一方没有击鼓,则说明对方还未准备好,此时击鼓方也不能进攻。也就是说,“正大光明”决战,不偷袭、不突袭,当然,也不能埋伏。长勺之战中,鲁国不守“周礼”进行“正大光明”的决战,而是乘齐师松懈时突袭,扭转了战争胜败的方向。二是追击时先确定敌方真实意图,即“吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之”。

《曹刿论战》的意义,在于揭示辩证法五大范围之一的必然与偶然相互转化的规律。其实,长勺之战双方的兵力非常悬殊,当时齐国有30万大军。鲁国仅仅只有3万将士,但是在这场战争中齐国被逐出,当然鲁国的损失也非常惨重,毕竟双方实力相差太多。但是这一次鲁国却躲过了灭国之灾,的确存在很多的侥幸——因为鲁国突破“周礼”约束下的战争礼节,成功实现了偶然事件向必然趋势的转化。对立统一思维法认为,矛盾的双方是存在斗争的,斗争的结果是一方向另一方转化。在下图中,“阳”达到极点,就是“阴”的开始;“阴”达到极点,就是“阳”的开始。《易经》认为,宇宙万物,时刻变化,河流、湖泊、海洋、山川、鸟兽,包括人事在内,都在无时无刻地在运动、变化。为此,这种现象称为“变易”。

“阳”到達极点,就是“阴”的开始,而“阴”到达极点,就是“阳”的开始。

从历史唯物主义的角度来看,社会发展、历史进展是由辩证法五大范围必然与偶然中的必然所决定的。需要说明的是,决定战争胜负的主要因素是综合国力。齐鲁两国的综合国力由疆域、经济、政治,以及文化等因素共同作用形成,其差异不是一星半点。鲁国在长勺之战中获胜,不足以影响两国综合国力对比。在历史的长河中,长勺之战只是一个偶然事件,不能改变鲁国弱国的地位,也不能改变鲁国灭亡的命运。当然,鲁国没有亡于齐国,而是亡于楚国,但这也是“战国兼并”历史发展的必然趋势。

综上,“内容与形式”“原因与结果”“必然与偶然”三组关系,揭示了叙事性材料思辨性阅读中三种路径。根据上述三种路径,引导学生深刻认识叙事性材料中的客观世界,以及与之相联系的主观世界。这种认识,是建立在逻辑思维、辩证思维基础上的,并体现了思维品质的深刻性,更是落实《义务教育语文课程标准(2022年版)》“课程目标”中“思维能力”的主要体现。

本文系广东省广州市2021年教学成果培育项目“从模仿到创新:基于思维发展与提升的初中写作教学实验”(编号:2020122940)、广东省广州市2022年教育科研协作基地项目“从模仿到创新:基于思维发展与提升的初中写作教学实验”(编号:202213817)的阶段性成果。

(作者单位:广东省广州市白云区教育研究院)