拓展教学视野,运用微课研究

罗露 袁媛

2019年4月2日教育部发布《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》,意在推动全国中小学教师提升信息技术应用能力。《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《新课标》)也提出:“合理利用现代信息技术,提供丰富的学习资源,设计生动的教学活动,促进数学教学方式、方法的变革。”因此将微课运用于小学数学课堂教学是时代化的体现。

一、微课在图形与几何教学中的现实需要

当前小学数学的课程内容被分为:数与代数、图形与几何、统计与概率、综合与实践四個板块。在图形与几何的教学中,学生受空间想象能力的局限,传统的课堂教学往往不能使学生更好地经历“实物—表象—抽象”的过程。《新课标》提出“义务教育阶段数学核心素养”中的“几何直观表现”也进一步明确了学科素养的培养方向。因此,恰当使用信息技术改善教与学,能更好地完善小学数学课程标准所提倡的“以学生为主体,以教师为主导”的教学组织形式。所以,在图形与几何教学中使用微课成为现实需要。

二、微课在小学数学立体图形认识中的实践运用

通过对人教版小学数学教材的分析,小学数学立体图形的认识主要集中在高段,课题有:“长方体的认识”“正方体的认识”“圆柱的认识”以及“圆锥的认识”。其中“长方体、正方体的认识”在面、棱、顶点上有着明显的区别与联系,而“圆柱、圆锥的认识”中底面、侧面、高上也有着相同与不同。人教版教材还分别加入了“几何学和欧几里得”以及“圆柱容球”的数学文化渗透。因此,在进行微课课程框架设计时,应结合“立体图形的具体认识”以及“相关数学文化渗透”进行教学实践运用,下图为课程框架图:

下面以人教版数学五年级下册第三单元例1“长方体、正方体的认识”中“有趣的棱”一课为例,来探究实践与运用的过程。

1.多元分析,明确课题

设计微课之前,通过教材分析、学情分析以及一线教师访谈,笔者发现在“长方体、正方体的认识中”,学生于“面”和“顶点”上有一定认知基础,而在“棱”的认知上存在困难,“棱”是面和面相交的线段,学生在此方面缺乏几何直观,如果在微课设计与制作中,结合实物与动画的演示,能帮助学生积累几何直观经验,进一步感受长方体与正方体中“棱”的区别与联系。

2.过程设计,突破难点

关于长方体的棱,在过程设计中,聚焦的问题为“什么是棱?长方体有几条棱?棱有什么特征?相交于同一个顶点的三条棱叫什么?长方体的12条棱可以分成几组?棱的长度变化后,长方体会有什么变化?”这些问题均是本节课的重、难点,在微课中加入动画演示、实物操作、学具互动、拓展延伸等,能使学生更清晰地通过“棱”来感知长方体、正方体的组成元素及其图形特征。

(1)实物操作,体会结构

学生对生活中的物体有着更深刻地感受,因此在微课设计中,可以请学生准备生活中的长方体来增加课堂参与感,通过“看一看”“摸一摸”“数一数”等活动,体会长方体的基本结构,明确:棱是面和面相交的线段,长方体一共有12条棱。

(2)动画演示,感知组成

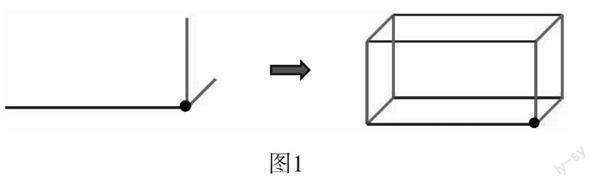

在微课设计中,结合动画演示,通过对长方体、正方体各组成部分的拆分与组合,以动画演示为媒介,将长方体的棱抽象出来,并将相对的棱进行逐次抽离,能清晰地使学生感知长方体一共有12条棱,进一步发现相对的棱长度相等且平行,相交于同一个顶点的三条棱,分别叫做长方体的长、宽、高。(如图1)

(3)学具互动,体会特征

学生通过联系生活对长方体的棱有了进一步的认识,通过对动画演示的观看,感知到长方体的长、宽、高。此时加入学具互动活动,引导学生用彩泥、小棒自行拼组一个长方体,通过观察与记录,感受到根据长方体的长、宽、高来分,12条棱可以分成4组,每组3条棱。在长方体中,如果有两个相对的面是正方形,最多有8条棱长度相等。(如图2)

(4)拓展延伸,渗透变式

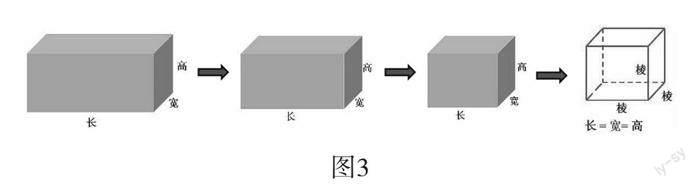

受空间想象能力、几何直观能力的限制,在长方体与正方体的认识中,学生较难体会到棱的长度变化能使立体图形互相变换。微课能使平面的教学内容更加直观、立体,通过动画演示,将一个长方体的两组“长”不断地缩短,能使学生直观地感受到长方体逐步演变成正方体的过程,通过棱的变化,进一步体会长方体与正方体的区别与联系。(如图3)。

3.习题讲解,温故知新

结合微课教学,设计对应习题,进行巩固练习。在“有趣的棱”一课中,我校六年级共128人参与了本次研究,对学生练习题完成情况进行数据分析,可以得知:通过微课的教学,学生有了更直观的几何认知,其数学认知和实践能力得到了有效的提高,能够更加清晰地感受长方体中“棱”的相关知识,也能够运用所学知识解决实际问题。

三、微课教学的研究反思

随着科技的进步,微课已经成为一种越来越受欢迎的教学方式。而了解学生的评价和反馈,对于教师改进微课的设计和提升教学效果至关重要。为更好地进行研究反思,笔者进行了微课评价量表的设计,分选题设计、内容质量、微课制作、教学效果、总体印象这5个一级指标进行微课评价,在这5个一级指标下方,共细分14个二级统计指标,即:选题简明、设计合理、科学准确、目标明确、逻辑清晰、结构完整、技术规范、语言规范、形式新颖、目标达成、理解程度、实践运用、互动参与、整体效果。

本次我校共有128位学生参与“有趣的棱”这一课的微课评价,此128位学生均参与了微课教学,对微课有较深感受。通过对学生提供的评价数据进行整理和分析,我们能够更加全面地了解微课的优势、不足和改进方向。笔者将各指标具体得分情况进行了统计表的绘制。(如图4)

从数据分析中可以得知,学生对微课的选题设计、内容质量以及总体印象评价较高,而对微课的制作与教学效果的评价指标得分率均为88%左右。因此,我们应更进一步对评价数据进行整理和分析,明确微课设计与制作的优势、不足和改进方向。

(一)微课设计与制作的经验

1.选题明确清晰,直面学生知识的薄弱点

在“选题设计”这一评价指标中,得分率为94.38%,显著高于其他指标,由此可见,在设计微课之前,首先要明确学习主题,确定学生需要掌握的知识点和技能,并将其转化为清晰的微课教学主题,直面学生知识的薄弱点。

2.设计紧凑科学、符合学生的阶段特征

微课的设计可采用螺旋式上升模式的梯度设计。小学高段学生的空间想象力和几何直观能力相比低段有所提升。他们可以更好地理解和想象二维和三维物体的形状、位置、方向和关系。在微课教学中,教师可以用微课的形式,结合学生阶段特征,进行微课设计,呈现丰富的几何活动和实践,促进学生的几何直观能力的发展,提高学生对几何概念的理解和运用能力。

3.内容简洁明了,增强学生的几何直观感受

在“内容质量”这一评价指标中,得分率为91.25%,学生对微课的内容质量较为肯定,因此在微课的制作过程中,控制内容的复杂度和难度很重要。使用简洁明了的语言和图示,结合实例和动画演示,帮助学生更好地理解长方体“棱”的概念和性质。尽量避免使用过多的专业术语和复杂的推导过程,以便学生可以轻松理解,增强学生的几何直观感受。

(二)微课设计与制作的不足及改进方向

1.丰富几何直观形式,提升微课制作水平

在“微课制作”这一评价指标中,得分率为87.75%,通过对原始数据分析,发现扣分较多的下属二级评价指标为“形式新颖”,通过对学生进行实地访谈,学生表示,在本节微课中动画呈现的内容较多,但实际操作的空间较少,因此在“形式新颖”这一二级指标学生给予了一定的扣分。为完善微课的制作形式,后续微课制作中,可丰富几何直观的呈现方式,提升微课制作水平。

2.加强微课互动参与,提高微课教学质量

在“教学效果”这一评价指标中,得分率为88.87%,通过對原始数据分析,发现扣分较多的下属二级评价指标为“互动参与”,结合学生的实地访谈,学生表示,本节微课中,学生互动参与度不够,学生亲生参与感不强,将影响微课的教学效果,因此学生在“互动参与”这一二级指标上进行了一定的扣分,在后续微课设计中,还应采取多种形式加强微课互动参与,提高微课教学质量。

随着时代化的要求,微课这一信息化的教学形式能为学生提供更丰富的学习资源,进一步促进教学方法的变革。结合学生小学数学学习的现实需要,在“图形与几何”领域,借助微课能更好地帮助学生积累几何直观经验,感受立体图形的组成与特征,运用微课开展教学,更能拓展教师教学视野,提高学生学习质量。