疫情影响下景区内旅游小企业组织韧性形成机制研究

——以西江千户苗寨为例

杨火木,李 瑞,郑 超,谢梦月

(贵州师范大学 地理与环境科学学院,贵阳 550025)

以景区游客为主要服务对象,依托景区旅游吸引物和稳定客源而生存发展的旅游小企业(刘长运等,2013),在景区旅游发展与空间格局演变中发挥关键作用,已成为旅游服务与体验的主体(Lai et al., 2017),是景区旅游发展的物质基础与载体依托(李秋成 等,2019)。然而,在危机或逆境事件影响下,旅游小企业由于经营规模小、资金有限和抗冲击能力弱等固有缺陷,表现出显著的不稳定性特征(Dahles and Susilowati, 2015)。在疫情影响下的旅游实践过程中发现:疫情影响导致游客在旅游地时空尺度上缺失与脱离,景区游客急剧减少、旅游活动处于“停摆”状态,旅游及相关行业暴露出明显的组织脆弱性与环境敏感性(Hynes et al.,2020),景区关闭、游客缺失对旅游小企业经营、生存和发展产生负面影响,使其成为旅游地受疫情影响最直接的经营群体(Sobaih et al., 2021),但当前研究缺乏对旅游小企业应对外部冲击恢复过程与适应能力的探讨。因此,明晰疫情影响下景区内旅游小企业“存活”的内在原因及恢复机制,对后疫情时代旅游高质量发展与旅游危机管理实践具有重要的理论与现实意义。

韧性(resilience)又称恢复力或弹性,指系统应对变化的能力(Chen et al., 2021)。20 世纪70 年代,Holling(1973)将韧性引入生态学加以研究,表征生态系统受外部因素破坏后恢复到先前状态的能力。随后,受韧性生态学等学术思想的影响与启发,Meyer(1982)在组织研究中提出组织韧性的概念范畴。组织韧性指组织在危机中预测潜在威胁、有效应对突发事件,并从中吸取教训及促进变革的动态能力(Duchek, 2020),被认为是旅游业特别是旅游小企业应对危机或逆境的重要手段(Chen et al., 2021),成为解释组织在逆境事件中生存响应与恢复适应的关键要素(Herbane, 2019; Corrales-Estrada et al., 2021)。然而,目前旅游学界代表性研究主要聚焦在旅游系统的生态韧性与环境韧性(Sobaih et al., 2021),侧重考察自然灾害对旅游业及相关行业造成的影响(Jiang et al., 2021),缺乏对疫情影响下旅游小企业组织韧性的理论研究与实践探讨,较少涉及旅游小企业如何抵御疫情影响及逆境冲击后组织的恢复过程,同时,对其如何构建韧性潜力和塑造组织韧性中的关键要素与作用机制尚不清楚。因而,聚焦旅游小企业在经历重大冲击与逆境创伤后的组织韧性的内在规律与路径机制(De et al., 2021; Neise et al., 2021),关注疫情影响下旅游小企业组织韧性的理论研究与实践过程显得尤为重要(Pathak and Joshi, 2021; Sobaih et al., 2021)。

鉴于此,本文以疫情对旅游业及相关行业造成的影响为背景,以旅游小企业为研究对象,基于实地调研与访谈获取资料,运用程序化扎根理论方法,抽象出疫情影响下景区内旅游小企业塑造组织韧性的内在规律与路径机制,探究影响旅游小企业组织韧性的关键要素。以期丰富疫情影响下景区内旅游小企业组织韧性的理论视角和案例解读,并为危机逆境下景区内旅游小企业的常态化管理与适应性调控提供理论参考与经验借鉴。

1 研究回顾

1.1 旅游小企业

传统旅游研究将旅游小企业视为一种边缘性企业或非正式群体,但旅游小企业却是旅游地最活跃的经济组织单元(郭强 等,2019a),是旅游地接待服务的主力军(李秋成 等,2019)。旅游小企业研究始于20世纪80年代Rodenburg(1980)对旅游小企业与目的地发展效益的关系探讨,早期研究重点聚焦在旅游小企业的概念界定与经营管理。在概念界定方面,主要以员工雇佣数对旅游小企业进行定义,如Thomas(2000)把雇员人数少于50 人的旅游企业界定为旅游小企业,随后Ateljevic(2007)从雇工数、所有权和管理权等角度对其加以界定。此外,旅游小企业的经营管理和绩效也是西方学者早期探讨的重要内容,如Reichel 和Haber(2005)通过对以色列305家不同类型的旅游小企业研究发现,旅游景点类和娱乐类旅游小企业比住宿类旅游小企业具有更高的绩效水平;Haber 和Reichel(2007)、Alonso和O'Neill(2009)认为经营者的管理技能和经营理念、员工个人因素对旅游小企业经营绩效具有影响。邱继勤(2004)首次在国内正式提出“旅游小企业”概念,并以阳朔西街为例,探究旅游小企业的发展历程、经营特征及对目的地的影响,为国内旅游小企业研究奠定理论基础。随后国内外学者围绕旅游小企业类型特征(Getz and Petersen, 2005;刘长运 等,2013)、区域影响(保继刚 等,2006;王彩萍 等,2015)、就业与企业家精神(Zhao et al., 2011;徐红罡 等,2012)等方面展开探讨。

近年来,旅游小企业逐渐成为旅游研究的重要话题,且研究内容多样化。如尹寿兵(2018)、郭强(2019a;2019b;2021)等以宏村为例,探讨旅游小企业成长路径特征及驱动机制,认为初始资源、社会资本和社区能力对旅游小企业成长具有重要作用;李秋成等(2019)从亲缘-产业二元网络探究内生型乡村旅游小企业的成长。此外,旅游小企业通常嵌入在旅游目的地(郭强 等,2019a),因而旅游小企业与地方、家庭关系也成为研究的重要关注点。如文彤等(2021)考察地方社区中旅游小企业的嵌入、认同与责任之间的相互关系和作用路径;黄锋等(2021)以傣族园旅游小企业为例,从代际功能性团结、结构性团结和规范性团结3个维度,分析旅游小企业的家庭化生产对家庭代际团结的影响。综上所述,尽管学界对旅游小企业研究积累了丰富的理论成果,但在疫情影响的现实背景下,学者重点探讨疫情对整个旅游业造成的影响及旅游地应对疫情冲击的策略(Hu and Zhang, 2021),较少分析疫情对旅游小企业生计造成的影响及旅游小企业在疫情影响下的恢复与适应。因而,探究旅游小企业在疫情影响下的经营、生存和发展已成为重要的现实课题。

1.2 组织韧性

组织韧性贯穿于危机或逆境事件发展的始终,相关研究起源于20 世纪90 年代学者对组织灾后韧性的关注(Chen et al., 2021),是旅游危机与灾害管理的重要概念(Tasic et al., 2020)。当前大多数学者从过程与能力视角对组织韧性进行探究。过程视角认为组织韧性是随着时间推移而不断发展演变的动态过程,具有阶段性、连续性和周期性特征(Williams et al., 2017; Tasic et al., 2020)。如Ishak和Williams(2018)认为组织韧性的形成是一个多维的动态模型,从韧性过程视角提出“刚性-韧性”“固定-成长”的双光谱动态概念模型。而能力视角则将韧性视为组织的一种基本能力,有助于组织在面对危机或逆境时预测潜在威胁、有效应对冲击,并从逆境中反思学习以促进组织创新和变革(Duchek, 2020),反映组织在逆境事件中生存、适应和恢复,乃至实现成长的能力(Ma et al., 2018)。如Duchek(2020)以“韧性即过程”观点为基础,将组织韧性的形成概念化为组织能力,认为具有韧性的组织往往包含观察环境以识别潜在威胁、应对逆境冲击和从逆境中反思学习的能力,并强调组织能力与影响要素之间的驱动关系。此外,从组织韧性的研究内容看,已有研究主要聚焦概念界定(Ma et al., 2018)、测量维度划分(Chen et al., 2021)、影响要素识别(Pathak and Joshi, 2021)、理论模型建构(Tasic et al., 2020; Duchek, 2020)等方面。尽管韧性研究为旅游业提升脆弱能力与实现生计恢复提供新的分析视角,但对相关研究进行梳理(Dahles et al., 2015; Duchek, 2020; Jiang et al., 2021)发现,学者对组织韧性演变过程和阶段特征的描述并未统一,不同研究背景与主体下组织韧性形成的表征形式与属性特征具有显著差异,现有组织韧性模型研究仍处于理论建构层面,缺乏基于典型案例的实践探讨,较少分析塑造组织韧性的影响因素及内在机制。

鉴于此,本文以Duchek(2020)构建的组织韧性理论模型为分析框架,以西江千户苗寨景区为案例地,重点关注以下问题:1)运用程序化扎根理论方法,抽象出疫情影响下景区内旅游小企业组织韧性形成的内在规律和影响因素;2)分析不同因素在构建旅游小企业韧性潜力、塑造组织韧性中的响应过程与作用机制。

2 案例地概况与方法

2.1 案例地概况

借鉴Ateljevic(2007)、刘长运(2013)等国内外学者对旅游小企业的概念界定,将其界定为:在景区内部或治理范围内从事旅游服务,依靠景区稳定客源而生存发展,雇工数在20人以下,并以游客为主要服务对象的小型旅游经营实体。此外,综合考量疫情对景区造成的影响、旅游小企业经营状况与规模大小、以及旅游小企业对景区依赖程度等条件,最终选择以西江千户苗寨为案例地(图1)。

西江千户苗寨景区位于贵州省黔东南州雷山县东北部,全寨共有1 400多户、6 000余人,是中国乃至全世界最大的苗族聚居村寨。以西江千户苗寨为案例地原因在于:1)自2008年西江千户苗寨旅游开发以来,成功探索出以苗族特色资源为载体、以旅游开发为导向的“西江模式”。在“西江模式”主导发展下,西江苗寨从一个经济落后、以农耕为主的传统村落,转向以旅游发展为主的旅游村寨。截至2022 年6 月,景区内共有旅游小企业1 170家①数据来源:贵州省黔东南苗寨侗族自治州文体广电旅游局。,涵盖苗家银饰服饰、主题民宿、餐饮、娱乐、旅拍等多元化类型,且各类旅游小企业生存依附于景区游客数量和旅游发展效益,在社会、经济和经营等方面产生规模化效应。2)2019 年西江千户苗寨全年旅游人数达827.93万人次,旅游收入为74.5亿元,而2020和2021年共接待游客362.49万人次、389.37 万人次,旅游综合收入28.24 亿元、29.84 亿元①②由于2022年统计数据尚未公开,故采用2020、2021年数据反映案例地疫情影响下的旅游发展。,疫情影响下游客严重缺失,景区内旅游人数和收入呈现“断崖式”下滑,导致景区各类旅游小企业生存与经营遭受“致命性”冲击。此外,景区内旅游小企业以游客为服务对象,生计来源较单一,受疫情影响尤为严重。

2.2 研究方法

在非参与式观察、半结构性访谈获取材料基础上,主要采用扎根理论研究中的程序化编码方法,该方法主张通过自下而上的方式对原始资料进行分析、整理和归纳,并抽象出核心概念与范畴构建理论体系(奚雨晴 等,2022)。开放式编码、主轴编码和选择性编码是程序化扎根理论方法的核心编码流程,通过三级编码逐渐对原始资料实现概念化、范畴化和理论化(Chen et al., 2021)。

课题组于2020 年7 月(7 d)、2021 年4 月(4 d)、2021 年11 月(7 d)、2022 年1 月(4 d)、2022年12 月(5 d)前往案例地进行调研与访谈,访谈对象为景区内旅游小企业经营者或业主,以“F+数字”对其进行编号,访谈内容包括疫情影响下旅游小企业经营绩效与变化、应对措施及生存恢复的影响因素等。在访谈样本选择方面,综合考量旅游小企业经营类型、空间位置、经营年限及户籍差异等因素,共访谈旅游小企业经营者和业主40 人(表1),单次访谈时间为20~40 min,最终收集访谈资料文本7.48 万字。同时基于访谈生成的文本资料,随机选择3/4的访谈文本用于编码分析,剩余1/4的访谈文本用于理论饱和度检验。

表1 访谈对象汇总Table 1 Summary of interviewees

3 程序化扎根理论分析过程

3.1 开放式编码

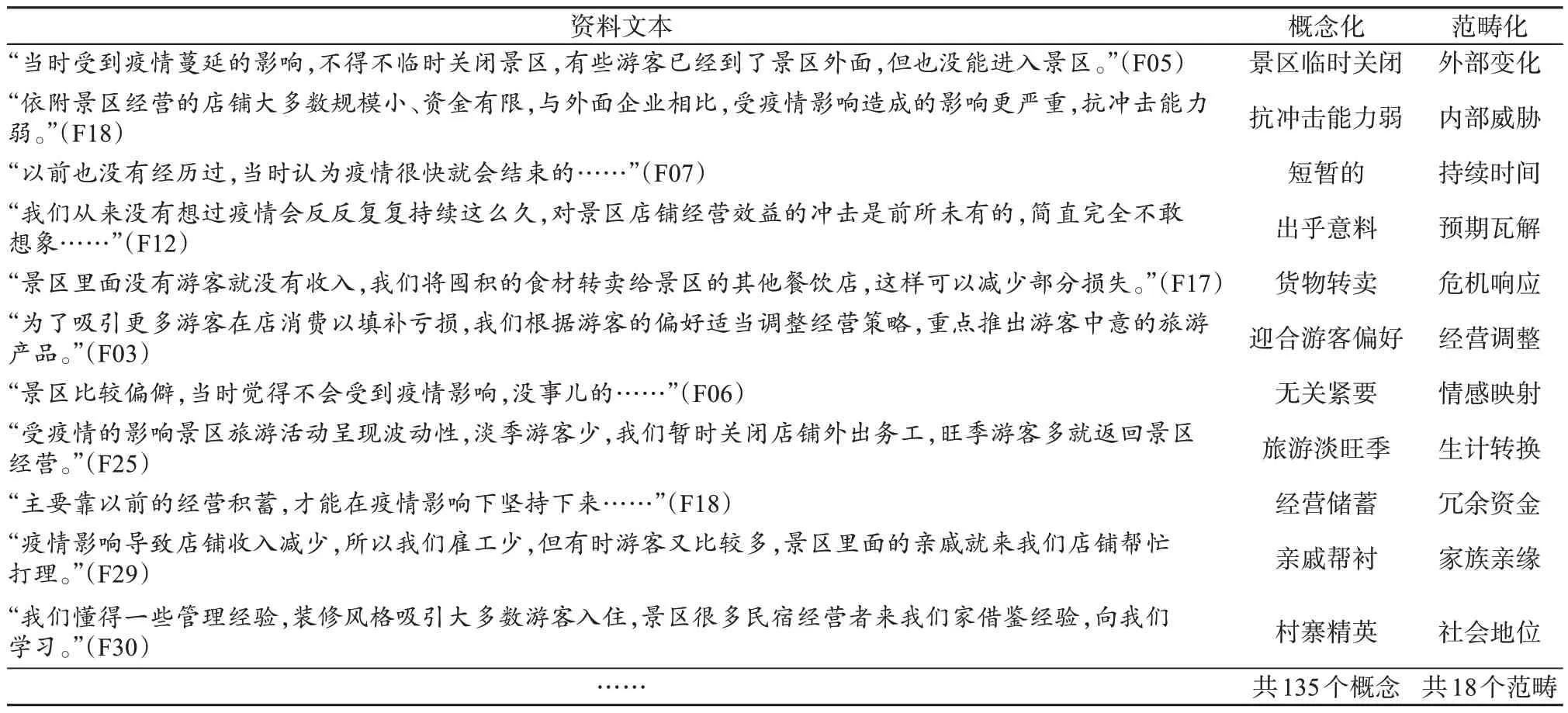

开放式编码是原始资料收集、整理和分析的过程,通过对文本资料拆解,以确定概念与范畴并标记资料内容(Chen et al., 2021)。在开放式编码过程中,严格遵循贴近材料编码原则,首先,对访谈文本资料进行阅读与辨析,梳理与研究主题相关的形象描述语句,进而提取形象描述语句的编码要素以确定概念与范畴。其次,运用NVivo 11 Plus软件对原始文本资料自动编码,并通过辨析、筛选和优化,最终提取135个基本概念,在概念化的基础上基于研究主题与概念的逻辑关系,共提取出18个范畴(编码示例见表2)。

表2 开放式编码示例Table 2 Opening coding examples

3.2 主轴编码

主轴编码是在开放式编码中提取和挖掘不同概念与范畴的逻辑关系基础上,基于范畴间的相互联系和逻辑关系,进一步分类与比较,将基本概念和范畴重新分类选取统领其他范畴的主范畴(Chen et al., 2021),共选取出7个主范畴(表3)。

表3 主轴编码选取的主范畴Table 3 Primary and corresponding domain

3.3 选择性编码

选择性编码在主轴编码基础上,进一步对主范畴进行抽象与整合,根据已识别、选取的概念和范畴间的相互联系与逻辑关系,发展出能串联、描述研究主题的故事线。通过对相应范畴涵义再辨析,识别出研究主题与主范畴之间的内在逻辑结构,最终抽象出“组织能力”和“影响因素”为核心范畴(表4),其故事线可描述为:疫情影响导致景区旅游活动被迫暂缓,游客在景区时空尺度上相对缺失与脱离,景区内旅游小企业通过观察外部环境变化和自身内在缺陷,主动识别影响组织生存的潜在威胁。随着疫情的持续蔓延,景区内旅游小企业对疫情影响强度和持续时间表现出预期瓦解,积极制定应对疫情冲击的措施,以防疫情对旅游小企业造成的负面影响最大化。在游客逐渐回归景区、旅游活动弹性恢复时,旅游小企业通过观察游客对旅游吸引物的偏好,以及根据游客心理需求和数量变化转换生计模式与调整经营战略,同时从疫情发展中总结经验和反思学习,以实现组织的创新变革和生计恢复。最后利用剩下的1/4 的访谈资料做理论饱和度检验,未发现新的概念与范畴,且再次编码形成的概念和范畴均包含在初次编码的概念与范畴中,由此判定已达到理论饱和。

表4 选择性编码抽象的核心范畴Table 4 Core categories of selective coding

4 旅游小企业组织韧性形成机制

4.1 组织能力:表征组织韧性形成的内在规律

Duchek(2020)将组织韧性的形成概念化为组织的基本能力,认为组织能力是组织韧性形成的内在形式和发展规律。疫情影响下旅游小企业的组织韧性,表征为组织对疫情演变的集体感知与行为反应,即组织预测和识别内部或环境中的威胁与变化,并做出主动的适应性行为,其组织能力表现为观察环境、预判影响、危机应对和反思学习。

观察环境。组织必须在危机或逆境演变早期进行环境识别,以便迅速做出反应(Ortiz-De-Mandoiana and Bansal, 2016)。疫情影响导致景区临时关闭,旅游活动被迫按下“暂停键”,游客在景区时空尺度上相对缺失,旅游小企业经营绩效呈现“断崖式”下滑,已有研究指出疫情影响下旅游小企业的首要任务是谋求生存(Zhang et al., 2022),防止组织冗余性与稳健性弱化(Jiang et al., 2021),但由于旅游小企业市场信息获取能力不足,普遍缺乏应对疫情影响的准备能力(Pathak and Joshi,2021)。“因为疫情导致景区临时关闭,游客无法进入景区,我们经营规模小、资金有限,只能根据外面的变化走一步看一步”(F07),同时景区内其他小企业经营者也提到“限制景区人员流动”(F07)、“相对封闭”(F03)、“经营理念传统”(F14)和“资源短缺”(F08)等外部环境变化与内部组织缺陷。可见在疫情影响早期,景区内旅游小企业经营者在疫情破坏组织稳定前建立态势感知,观察外部环境变化,识别潜在威胁,感知影响组织生存的内部与外部因素,进而提高旅游小企业经营者的危机意识。此外,环境观察能力还涉及景区弹性恢复过程中的组织调整,“疫情得到有效控制后,景区算是出现了旅游旺季,我们当时重新把店铺装修……”(F36)。同时,观察游客的适应性偏好调整原有经营结构,“我们发现很多游客来村寨拍照写真,所以我们把店铺改为旅拍为主”(F24)。综上可知,旅游小企业经营者的观察环境能力,在疫情早期主要通过观察外部环境变化和识别内部潜在威胁对组织生存造成的影响,避免组织结构瓦解与弱化,具体表征为主动性的响应行为;旅游弹性恢复期间主要通过观察游客回归景区的适应性偏好,调整经营结构、填补生计亏损和实现组织恢复,表征为适应性的调整行为。

预判影响。组织应具备预判危机的能力,以避免威胁或最小化潜在的负面影响(Madni and Jackson, 2009),预测逆境危机的演变过程及规律对塑造组织韧性具有重要作用,为组织有效应对逆境冲击构建韧性潜力(Duchek, 2020)。疫情影响导致景区关闭、游客锐减与旅游经营效益大幅下滑,致使旅游小企业重新审视自身脆弱性,从持续时间与影响结果维度预判疫情对自身乃至整个景区造成的影响,“从来没有遇到过,也不知道疫情会持续多久”(F05),部分受访者还谈到“短暂的”(F01)、“反复不定”(F06)、“持久的”(F03)等时间概念上的表达。此外,随着疫情持续发展,旅游小企业经营者对疫情影响导致的结果进行预测猜想,大部分经营者表现出“店铺转让”(F05)、“另谋职业”(F04)、“破产倒闭”(F09)等悲观态度。旅游小企业最初由本地人在旅游发展中兴办,依赖景区且消费群体较单一,游客缺失导致景区内旅游小企业遭受的影响大于外部小企业。然而,也有部分经营者表现出乐观豁达的心态,“景区没有游客就当作是休息调整,我觉得影响不大,没事儿的”(F17)。景区内旅游小企业由于市场化运作程度低、资金有限和依赖景区旅游发展,小企业经营者缺乏对疫情影响的应对过程,使得旅游小企业基于自身资源对疫情发展与环境变化保持高度敏锐性。

危机应对。随着景区关闭时间的延长,景区内旅游小企业经营者对疫情持续时间和影响强度的预期瓦解,类似“始料未及”(F18)、“难以想象”(F11)、“前所未有”(F22)等表述集中体现现实与预期的反差,当“乌托邦”式的想象与情感预期被瓦解,组织尝试接受危机并采取应对措施(Duchek, 2020)。Neise 等(2021)指出组织必须快速响应危机并制定应对策略,使得疫情对组织稳定性造成的影响降至最低。访谈中发现:“裁员降薪”(F10)、“货物转卖”(F07)、“短暂歇业”(F14)等措施,成为早期旅游小企业应对疫情影响的主要策略。然而在以散客为主的限制性恢复过程中,经营者在疫情影响中及时制定、适时调整和实施应对策略,进一步促进组织生存与构建韧性潜力。“我们根据疫情发展和游客数量适时调整经营策略”(F11)。此外,经营者行为决策的自我认同与态度作为危机逆境中谋求生存的基本能力(Andersson et al., 2019),疫情影响下旅游小企业在决策中的自我认同,实际上是经营者应对危机表现出的自我效能感,对组织塑造韧性发挥重要作用(Hu and Zhang, 2021):“面对疫情我们没有经验借鉴,但是经过深思熟虑做出的决策,我相信是正确的”(F25)。同时,决策中“与合伙人协商”(F09)、“店铺利益最大化”(F18)、“做出承诺”(F29)等体现集体行为的表述较多,集体感知能力是影响组织韧性的重要因素,并在认知和行为层面促使个体与组织实现“同频共振”(Linnenluecke et al.,2012)。

反思学习。组织学习理论认为组织具有从危机逆境的演变过程中获得经验知识与反思学习(Bhaskara et al., 2021),促进颠覆性转变及维持组织竞争优势的能力(Jiang et al., 2021)。首先,旅游小企业经营者对疫情影响的演变过程进行情境反思,“疫情的反复性直接导致景区游客数量的变化,……,我们始终把游客数量作为店铺经营的‘指示器’”(F37)。经营者的情境反思,能将组织在疫情影响中所获得的经验融入“知识库”,经过经验积累不断实现知识更新。同时,由于游客在时空尺度上逐渐回归景区,经营者具有经营调整与生计转换的能力,Neise 等(2021)认为调整经营方式与策略是组织将疫情影响造成的负面影响降至最低的反应性和渐进式行动。“我们暂时放弃了原有主客互动的敬酒仪式,现在主要安排员工讲解‘高山流水’敬酒仪式的文化内涵,游客在体验中可以通过问答形式适当减免餐费”(F28)。疫情影响下旅游小企业主动适应游客回归景区的消费偏好,并基于组织学习实现经营调整。游客在景区的旅游体验与价值转变对组织调整具有重要作用,如Cheung等(2021)认为游客的心理需求与景观偏好存在显著的阶段性特征,有经营者谈到:“我们发现游客现在更喜欢旅拍,依托村寨特有的苗家吊脚楼群、美人靠等景观,现在景区里面很多店铺和我们一样转型做旅拍了,经营收益比较好”(F24)。经营者不仅通过观察游客景观偏好调整经营类型,更注重对过去经营规模与旅游产品的反思,“受疫情影响游客不稳定,我们就关闭了部分店铺,规模小就亏损少一点,同时开发更符合游客喜好的产品”(F29)。此外,类似“淡季外出务工,旺季返回景区经营”(F12、F20、F26、F40)等突显旅游小企业生计转换的表述较多,可见旅游小企业经营者反思学习的能力同样表现在组织生计转换中,通过生计转换能力促使组织韧性的形成与实现。

4.2 影响因素:塑造组织韧性强弱的关键要素

可用资本、社会资源、权力和责任是塑造组织韧性的重要驱动要素,对组织韧性的形成具有积极作用(Duchek, 2020)。同时心理资本与生活满意度(Pathak and Joshi, 2021)、组织学习与创新(Bhaskara et al., 2021)等因素对组织韧性的影响已被广泛证实。本文抽象出疫情影响下旅游小企业谋求组织生存、构建韧性潜力的关键要素,具体表现为初始资源、社会资本与纾困措施。

4.2.1 初始资源 家庭中亲缘关系与情感支持对旅游小企业生存成长发挥至关重要的作用(李秋成等,2019)。访谈中发现:“疫情影响早期游客无法进入景区,部分亲戚自家掏钱帮助我们度过难关,后来游客逐渐回归,为了减少开销和填补亏损,附近的亲戚主动帮我们打理店铺,也不要工钱”(F10)。其次,经济行为嵌入相互信任的家族亲缘关系是旅游小企业谋求发展的重要途径(郭强 等,2019b),有经营者谈到:“我们店铺是家族继承下来的,有家族的集体利益和目标,为了店铺的生存和发展,家族成员共同出谋划策”(F04),家族共同体、家族集体利益等具有“家族印记”的行为意识与反应在疫情中形成情感联结关系,为景区旅游小企业组织韧性的构建奠定基础。此外,家庭亲缘关系中情感支持对组织生存及实现绩效具有推动作用,“由于疫情影响强度大和时间长,我们准备放弃经营,但家人和亲戚不断鼓励我们,现在店铺也算是‘起死回生’”(F20),类似家庭“关心”(F11)、“同情”(F02)、“安慰”(F17)等表述,充分展现出情感支持在组织谋求生存与经营恢复中的积极作用,成为疫情影响下旅游小企业组织韧性形成中不可或缺的要素。

疫情导致游客缺失,不可避免地引发旅游小企业资金的流动性紧张,冗余资金对抵抗和应对逆境冲击及组织生存的能力至关重要(Wieczorek-Kosmala et al., 2022),“疫情导致景区关闭,我们店铺收入几乎为零,当时只能靠以前经营的积蓄支撑店铺的日常开销和员工薪资”(F14)。冗余资金具有抵御疫情影响的能力,并在组织早期的生存中发挥显著的缓冲作用(Wieczorek-Kosmala et al., 2022),有助于抵消游客在景区时空尺度上缺失造成的收益亏损及维持组织秩序的正常运转。此外,Zhang 等(2022)指出金融资本贯穿于组织生存与恢复的全过程,在旅游小企业组织创新与适应游客偏好中发挥关键作用。疫情后期游客逐渐回归景区,旅游小企业依靠冗余资金促进组织创新,“现在游客对景区环境要求更高,我考虑用以前经营的存款改造一下酒店的环境,更好地适应游客的需求”(F36)。但由于旅游小企业规模较小、投资少等缺陷,资本往往积累不足,对组织韧性形成的推动作用有限。

功能性转变与结构性更替是旅游小企业经营场所重要的表征形式(郭强 等,2019b)。西江本地旅游小企业的经营场所,大多由自家日常生活居所改造而成。访谈中发现:“即使疫情影响景区没有游客,我们的压力也比其他店铺小,因为店铺是自家生活的房屋改造出来的,没有租金压力”(F12);而外地旅游小企业的经营场所多为租赁,租金压力导致组织脆弱性增大,“对我们外地人来说,当时最大的困难就是店铺租金,但我们租赁合约还没到期,只能硬撑着”(F18)。可见,疫情影响下景区内旅游小企业的经营场所性质,在组织生存和塑造韧性中发挥重要作用。同时,经营场所的规模大小与组织脆弱性密切相关,“以前游客多,我们店铺比较大,还开了几家分店,然而受疫情影响,店铺租金、员工薪资等开销较大,后来我们关闭了分店”(F09)。经营场所的规模大小为组织提供初始资源,适度规模的经营场所有助于构建可靠性组织。Herbane(2019)认为空间位置不仅是当前和潜在资源的场所,也是塑造组织韧性的重要因素,“我们搞住宿的经营位置相当重要,疫情影响下观景台酒店住宿的价格也不高,大部分游客都会选择观景台,而我们位置比较偏僻,要到景区摆渡车那点去‘拉客’才有游客入住”(F25)。

经营理念是旅游小企业经营者自身知识技能与成败经验的重要表现形式,对旅游小企业发展和成长具有显著推动作用(郭强 等,2019b)。景区内旅游小企业的经营理念不同于大中型旅游企业,大中型旅游企业往往拥有自身的企业文化和先进的管理理念,而旅游小企业扎根景区并受地方文化影响,经营者缺乏系统的管理知识与经营理念。访谈中发现,西江老一辈经营者经营理念较为传统和保守,“我们以前是干农活的,……,没有外出学习如何经营和管理店铺,不知道如何吸引为数不多的游客前来入住,觉得疫情对我们影响更严重”(F20)。年轻一代通过外出学习和积累经营经验,在疫情影响下更有信心和韧性。“村寨很多年轻人去外地学习经验,……,比如我们店铺学习大理、阳朔等地的经验,依托观景台的优势,打造‘住宿+旅拍’”(F11)。此外,部分经营者将管理经验和理念嵌入地方,结合苗家特色文化与资源实现地方再生产,经营者谈到,“西江以前是一个以农耕生产为主的寨子,他们比较缺乏管理经验,……,我们从杭州过来经营,把杭州现代的管理经验与村寨传统的苗家文化相结合,民宿装修风格较新颖多样,比较适合多种偏好的游客入住,我们还打造了拍照打卡的地方”(F36)。可见,景区内旅游小企业经营者具有较好的经验见识和先进的经营理念,将增强经营者的经营信心而促进组织生存与恢复,强化组织韧性的形成和塑造。

4.2.2 社会资本 社会资本在逆境中为组织解释社会网络与人际关系提供理论基础,被认为是组织在经历逆境影响后生存与恢复的内在驱动力,同时也是组织与个人创造价值和竞争优势的关键资源,有助于组织从危机或逆境中恢复(Jia et al., 2020)。Tasic等(2020)认为关系网络对组织提高韧性具有重要作用,如“邻里互助”(F25)、“顾客忠诚”(F34)、“政府支持”(F21)等关系群体,成为构建关系网络的关键要素,对景区内旅游小企业组织韧性的塑造尤为重要。同时,关系网络中利益相关者之间的信任与认同对组织韧性具有显著的积极影响(Williams et al., 2020)。“正是店铺合伙人表现出来的信任感,我们才能从疫情影响中生存下来”(F19),组织与个体在认知、情感和行为层面形成的关系信任与忠诚认同,使得组织与个体在疫情中呈现“同频共振”的纽带效应,最终帮助旅游小企业从疫情中生存与恢复,弥补旅游小企业关系网络“散、弱”的缺陷。不仅如此,Luu(2021)将疫情影响下组织与个体间的关系沟通视为一种社会资源,促进个体与组织形成紧密的关系韧性,利益相关者之间的沟通与承诺有助于塑造组织韧性(Corrales-Estrada et al., 2021)。“村寨管理者经常和我们交流,询问店铺面临的困难并为我们争取优惠政策,帮助我们在景区生存”(F22)。组织与个体之间具有长期的情感与关系承诺(Filimonau et al.,2020),疫情影响下进一步构建组织与个体的认知与行为韧性,进而实现组织恢复、增强组织抵御危机的能力。

危机往往触发组织的身份识别与权力生产(Jiang et al., 2021),如郭强等(2019b)认为社区精英、行业带头人等具有优势社会地位的群体拥有较强的社会资本,对自身乃至组织发展具有积极推动作用。“我们店铺不论是装修风格,还是住宿环境,在景区里面都算是行业‘标杆’了,很多游客住宿完后,积极向他们的亲朋好友推荐,这在一定程度上给店铺带来了客源,也是推动我们发展”(F18),“我是村寨的管理者,经常与旅游公司打交道,很多团体旅游他们(旅游公司)都优先推荐到我家店里”(F29)。行业带头人、村寨精英与乡村能人等往往在危机逆境中实现身份识别,基于优势的社会地位与良好的社会形象进行权力生产和客源共享,其权力生产价值在组织韧性的形成过程中发挥重要作用。此外,Filimonau等(2020)指出参与社区治理有助于组织履行社会责任,提高组织在社区中的话语权和地位,增强组织抵御危机逆境的能力,从而改善组织的经营绩效及实现组织恢复。“以前我们在村寨主要是经营者身份,但是疫情发生之后,我们不仅是经营者,更是保障景区旅游正常进行的带头人和倡导者”(F38)。景区内旅游小企业经营者主动参与社区“危机治理”,通过社会互动和情境转向融入社区,实现身份转换增强地方认同感与责任感,积累社会资本促进景区旅游小企业的生计恢复,进一步形成高可靠性组织。

4.2.3 纾困措施 旅游体验与供给往往受制度政策的限制,政策举措在旅游小企业纾困生存与恢复适应中发挥显著的积极作用(Jiang et al., 2021),然而疫情影响下旅游政策供给的“流动性管制”,直接导致游客在旅游地时空尺度上的缺失,从而影响景区内旅游小企业的生计能力与恢复过程,类似涉及“暂停旅游活动”(F02)、“禁止团体旅游”(F21)、“散客逐渐恢复”(F07)、“旅游全面振兴”(F15)等表述,充分体现疫情影响下景区内旅游政策的演变与调整。“在疫情早期,游客无法进入景区,店铺的收入为零,政府通过制定相应政策帮助我们,如适当减免税收、给予补贴等”(F37)。疫情影响下的旅游政策供给,不仅在旅游地时空尺度上调控着游客数量变化,影响旅游小企业的经营绩效和生计恢复,同时还通过减税降费、政策补贴等举措助力企业纾困解难,保障旅游小企业的生存与发展。“总的来说,疫情影响下店铺的经营状况严重依赖旅游政策的变化,旅游政策允许游客进入景区,店铺经营效益较好,但政策限制游客的话,店铺难以坚持下去”(F40)。尽管旅游政策调整触发旅游恢复与游客回归,但由于疫情的反复性与不稳定性导致旅游呈现疲软状态,景区内旅游小企业通过营销刺激,增强游客在景区内的旅游消费,促使组织在经历危机影响后实现快速恢复与反弹。“现在景区游客是逐渐增多了,但和疫情前相比还是不够,我们酒店通过适当降价来吸引游客入住,目的是稳住一定的客源”(F25)。“店铺推出旅游折扣,就是想吸引更多的游客消费,……,只要有游客在店消费,就可以逐渐填补之前的亏损,并且让店铺经营下去”(F31)。可见疫情影响下的纾困措施有助于激发景区内旅游小企业的内生动力,为组织实现连续性发展增添定力,是旅游小企业塑造和增强韧性的关键要素与手段。

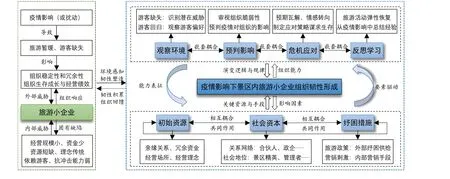

4.3 组织韧性形成机制构建

通过上述对旅游小企业组织韧性形成过程中“组织能力”和“影响因素”的分析,构建疫情影响下景区旅游小企业组织韧性的形成机制(图2)。疫情影响直接导致景区旅游“停摆”与游客缺失,旅游小企业的经营、生存和成长遭受严重冲击,经营者基于外部环境变化和内部自身缺陷进行环境感知,通过各种手段辨别易演化为危机的征兆性事件,增强生存能力。同时,组织能力和影响因素共同解释疫情影响下旅游小企业组织韧性的由来和强弱,且从组织内外共同作用于组织韧性的形成和塑造。具体而言,组织能力是组织韧性能力视角下的概念化表达,是旅游小企业组织韧性形成过程中的内在演变逻辑,韧性组织具有观察环境、预判影响、危机应对和反思学习的能力,组织能力之间是相互联系的。影响因素则是旅游小企业抵御疫情影响、谋求组织生存和塑造组织韧性的关键资源,亦是解释组织韧性强弱与高低的重要变量。首先,亲缘关系、冗余资金、经营场所和经营理念等初始资源被视为旅游小企业的固有资源,为疫情影响下旅游小企业的生存提供基础资源。其次,企业与利益相关者之间形成的关系网络、企业经营者嵌入旅游地环境中的权力生产与身份认同等社会资本,在初始资源基础上能够更好地发挥资本价值,进而维持旅游小企业在景区的竞争优势和提高组织的恢复能力,同时进一步巩固组织的初始资源。最后,政府或组织基于外部威胁和内部缺陷采取的纾困措施,是疫情影响下旅游小企业调整经营战略和转换生计方式的“风向标”和“指示器”,在组织韧性形成和塑造的全过程中发挥关键作用。初始资源、社会资本和纾困措施等要素共同作用,使景区内旅游小企业由脆弱性向稳定性、低韧性向高韧性转变。值得注意的是,组织能力与影响因素并非单独作用于组织韧性的形成和塑造,其通过能力表征调控影响要素的配给,而影响因素通过要素驱动实现组织能力的提升,最终形成高可靠性组织与自适应机制。

图2 疫情影响下景区内旅游小企业组织韧性形成机制Fig.2 The formation mechanism for organizational resilience of small tourism enterprises in scenic areas under the impact of the COVID-19 pandemic

5 结论与讨论

5.1 结论

以西江千户苗寨景区旅游小企业为研究对象,探讨疫情影响下景区内旅游小企业组织韧性影响因素、响应过程及内在规律,构建出疫情影响下景区内旅游小企业组织韧性形成机制。研究发现:组织能力和影响因素共同解释疫情影响下旅游小企业组织韧性的由来和强弱,且从组织内外共同作用于组织韧性的形成和塑造。首先,组织能力是景区内旅游小企业组织韧性形成过程中内在规律的表征形式,即在危机或逆境中韧性组织具有观察环境、预判影响、危机应对和反思学习等基本能力,且通过观察和感知环境变化,调控各组织能力在危机或逆境事件下实现能力转化和要素配给。其次,初始资源、社会资本和纾困措施等因素对景区内旅游小企业组织韧性的形成发挥重要作用,是旅游小企业谋求组织生存、构建韧性潜力和塑造组织韧性的关键要素和重要手段。疫情早期景区内旅游小企业依靠以家庭亲缘关系、经营积蓄等初始资源维持旅游小企业的运转与生存,初始资源为其生存提供基础条件;社会资本为旅游小企业组织韧性的形成拓宽社会关系网络、提供潜在资源和实现客源推介,成为旅游小企业生存与恢复的助推器;旅游纾困措施不仅在时空尺度上以“流动性管制”调控游客的旅游行为,更在旅游小企业经营战略调整和生计方式转换等方面发挥关键作用。值得说明的是,景区内旅游小企业来源地(户籍)差异,导致在社会资本、经营理念和冗余资金等方面存在差异,进一步影响其组织韧性的塑造与形成。

5.2 讨论

在旅游小企业理论研究方面,国内学者近年来主要探讨旅游小企业的成长过程与发展机制,旨在揭示旅游小企业在旅游“空间锁定”上的地方嵌入、空间生产与意义建构,挖掘影响旅游小企业生存、发展与成长的关键要素,厘清旅游小企业与环境、社区和家庭的依附与匹配程度,以促进旅游小企业在旅游地成长(郭强 等,2021;文彤 等,2021;黄锋 等,2021),缺乏对经历危机或逆境后旅游小企业恢复能力与过程的探讨(Zhang et al.,2022),Senbeto和Hon(2020)、De(2021)、Neise(2021)等呼吁研究应重点关注小(微)型旅游小企业在危机或逆境影响下的恢复机制。在旅游系统韧性研究方面,目前代表性研究聚焦在旅游系统生态韧性与环境韧性(Sobaih et al., 2021),旅游地社区韧性(吴其付,2022)和居民生计韧性(刘嘉乐等,2023) 仅有少量涉及,如Pathak 和Joshi(2021)认为研究应关注疫情影响下旅游小企业的组织韧性。在组织韧性理论研究方面,当前大多数学者将组织韧性视为一种组织能力(Chen et al.,2021),而Duchek(2020)则认为应采用观察或访谈法对其进行识别和探讨。此外,Duchek(2020)、Tasic(2020)等从理论层面构建组织韧性的模型机制,但缺乏对理论模型在实践层面的阐释。

本文选择西江千户苗寨景区“存活”的旅游小企业为研究对象,基于实地观察探讨疫情影响下旅游小企业“存活”的内在规律及影响要素,一是符合组织韧性研究的理论范畴与学术体系,丰富了当前旅游小企业的理论探讨,拓宽了旅游小企业的研究视角;二是以往学者对组织韧性的研究多采用定量方法,而本文基于实地观察和访谈获取研究资料,运用程序化扎根理论方法,探究旅游小企业的组织韧性,不仅回应了Duchek (2020)、Tasic(2020)、De 和Hamilton(2021)、Neise 等(2021)提出的研究展望,还拓展了疫情影响下旅游小企业组织韧性的理论研究与实践探讨,这是目前组织韧性理论研究方面的新探索;三是尽管Tasic 等(2020)从能力视角下构建出组织韧性的理论模型,但缺乏对韧性背后基本能力及多维度的概念整合,本文不仅明晰了组织能力的表征形式和内涵表达,还阐明了各影响因素在塑造组织韧性中的作用,并以此为基础构建景区内旅游小企业组织韧性的形成机制,拓展了组织韧性理论模型的实证分析与案例解读。

此外,本文也存在以下不足:一是通过质性方法未能清楚划分组织韧性演变的阶段过程,缺乏对韧性演变过程的探究。正如Duchek(2020)所说组织韧性演变过程相互嵌套与联系,运用质性方法难以将各阶段演变过程进行科学界定与划分,未来将通过定量方法,进一步分析不同类型旅游小企业的组织韧性,探讨其演变过程和影响因素,剖析其作用机理和路径差异。二是仅以西江千户苗寨景区为案例地,以旅游小企业为切入点,缺乏多案例和多视角的对比研究,未来将拓展更多类型案例地,为持续优化危机或逆境背景下景区内旅游小企业常态化管理和适应性调控提供理论借鉴与实践指导。