古城旅游的慢生活体验研究

——基于丽江古城游记的扎根理论分析

吴志才,凌玮蔓,马 静

(1.华南理工大学 旅游管理系,广州 510006;2.华南理工大学 广东旅游战略与政策研究中心,广州 510006;3.华南理工大学 数字乡村与文旅可持续发展重点实验室,广州 510006)

加速是现代化的主要特征。全球化、数字化的加速发展对生活节奏的影响愈发明显,越来越多的人成为时间的牺牲品,身体亚健康、人情关系疏离、生活索然无味等在城市中频繁出现。快节奏的高压生活引起人们对身心健康、生活质量及生命价值的关注与反思,引申了放缓生活步调的期望。生活重压之下催生了大众对减速的需求,随之涌现出诸多以“慢”为主题的商业模式,最早可以追溯到20 世纪80 年代意大利“慢食运动”的兴起(Petrini, 2003),随后慢生活(Parkins and Craig, 2006)、慢城(Pink, 2008)和慢旅游(Dickinson and Lumsdon, 2010)等成为时尚的生活理念。慢生活在世界范围内的涌现与蔓延不仅体现人们对不断加速的生活方式的心理抵抗,而且反映人们对理想生活的追求与向往。然而,当人们在实践这些较慢的消费形式时,有关他们的时间节奏如何改变的探索还有限。Woermann和Rokka(2015)将时间性作为消费实践的一个特征,认为练习会唤起一种快或慢的体验。与此相反,本文认为消费者的时间体验不仅仅来自消费实践,还来自沉浸或逃避强调快或慢的更广泛的社会时间逻辑。因此,本研究旨在探讨消费者在当代快节奏的消费文化中体验、回应和寻找缓慢的方式。

旅游是现代社会大众暂时逃离快节奏生活,释放压力和恢复身心健康的重要实践(Sheller and Urry, 2006; Barros and Machado, 2010; Mccabe and Johnson, 2013),为慢生活体验与实践提供了暂时且客观的情境。个体在远离和回归惯常地的流动中能自由地支配和掌控时间,寻找和实践所期待的“缓慢”(Husemann and Eckhardt, 2019;黄清燕 等,2020)。然而,以往研究多集中于旅游地的慢活地方性(白凯 等,2017)、慢活时间特质(黄清燕等,2020)、慢生活模式打造(雷诚 等,2021)等方面,对慢生活体验的关注及理论探索尚不充分。Rosa(2013)认为每个人都生活在一个物质、社会和文化世界以越来越快的速度启动的社会中,但在这个加速的社会状态中,还存在一个生活速度和节奏暂时放慢的、受保护的空间,即“减速绿洲”。因此,在旅游情境中探索旅游者如何体验和实现减速显得尤为重要,以回应消费者如何以及为何寻找和利用这些绿洲这一重命题。

基于此,本文选取以“慢生活体验”为精神本底以及具有地方性特色的丽江古城作为案例地,将历时性的慢生活体验作为旅游者的场景性行为,全面洞察古城旅游慢生活体验的在场与不在场体验,构建综合性的古城旅游慢生活体验模型。本研究力图在一定程度上充实与完善社会加速理论中关于减速的内容,为个体在减速旅游体验中的身心疗愈以及旅游目的地的高质量发展提供科学参考。

1 文献综述

1.1 社会加速

几十年来,Virilio(1998)一直强调速度在社会和政治中的作用。然而,该概念从未像今天这样受到广泛关注(Tomlinson, 2007; Glezos, 2013; Rosa et al., 2017; Manthiou and Kuppelwieser, 2023)。高速发展的社会是一个令人筋疲力尽的身体、社会和精神空间,因为它需要情感和精神能量以及即时性,这使得人们没有多少时间去反思(Rifkin,1987)。Rosa(2013)在此背景下提出社会加速理论,将社会加速定义为每单位时间数量的增加,并认为社会加速以技术的加速、生活节奏的加速以及社会和文化变革速度的加速3 种形式发生。而这3种形式的社会加速导致“时间病”(Dossey, 1982),即一种紧迫感,进而导致当代社会及大众对时间的渴望。人们发现自己陷入越来越密集的“截止日期之网”(Rosa et al., 2017),这是由工作、家庭等不同社会领域强加给他们的。

时间的基本概念化是理解社会加速理论的关键。时间是个人感知的,但它是由社会上盛行的时间逻辑决定的。其中,时间逻辑重视速度和节奏,具有集体性和社会性,因而人们活动和实践的节奏、速度、持续时间和顺序几乎不由个人决定,而是由社会的集体时间模式和同步要求规定的,如火车时刻表、工作时间和截止日期等(Rosa, 2013)。Woermann和Rokka(2015)将时间性理解为消费行为的一个特征,本文则将时间性视为社会的一个特征。鉴于当前现代社会的系统过程对于生活在其中的个人而言变得太快,个人如何应对加速的研究显得尤为重要。

1.2 减速与旅游中的慢生活

在现代社会中,存在减速的力量,但这些都无法与加速力量相提并论。Rosa(2013)认为消费者可以通过减速应对加速,寻找“减速绿洲”来抵抗加速的力量,从而体验更慢的时间。在这些“减速绿洲”中,盛行着一种不同的时间逻辑,例如生活节奏和速度放慢、时间仿佛静止、缓慢比快速更有价值等。对消费者而言,“慢”意味着追求更好的时间范式以及逃离日常生活的时间限制,从而对时间使用赋予价值(Dickinson and Peeters, 2014)。目前,慢生活的研究中学者从不同视角切入,主要包括对慢生活的时间(Parkins, 2004a;黄清燕 等,2020)、实践(Parkins, 2004b; Poirier and Robinson,2014)、 伦 理(Gallagher, 2013; Williams et al.,2015)等内容。从内涵看,Parkins和Craig(2006)认为慢生活是“个人化”与全球资本主义所谓正常轨道的对抗,既是一种生活态度,也是一种意识形态和哲学思考;辻信一(2015)则认为慢生活以可持续性为核心,是一种低能耗、循环型、共生与和平的慢节奏的生活方式。总体上,慢生活的定义尚未达成统一共识,但从内涵看慢生活不仅仅是意味着放慢速度或是进行休闲活动,而更加强调个体在利用时间时所带来的体验,目的是让个体的身心达到平衡,同时追寻自我价值、生活及生命的意义(白凯 等,2017;黄清燕 等,2020)。由此可见,慢生活的内涵是复杂多元的,涉及经济、社会、环境、行为、精神等多个方面。

在“慢”的理念的引领下,慢生活的理论研究延伸到旅游领域(Moira et al., 2017),旅游中的“慢”体现为旅游者身体流动性和时间感知2个方面(Serdane et al., 2020)。由慢生活延伸而来的慢旅游被视为一种可持续旅游类型(Le Busque et al.,2022),是指旅游者花费更长的时间,并有一个灵活的计划来体验旅游,同时与自然、当地社区、社区的人和文化和谐相处,达到最高的参与度(Manthiou et al., 2022),强调的是旅游者对回归慢生活、深度旅游体验以及生活品质的追求(Timms and Conway, 2012),总体上包含慢生活体验和旅游者自我追求2 个方面(彭丹 等,2020)。由此可见,旅游作为一种享受生活的方式,为慢生活体验提供现实情境。此外,还有学者对旅游地的慢生活特质进行深入探讨,如白凯等(2017)从空间的角度对丽江慢活的地方性特质及形成机制进行分析,发现丽江古城慢生活的地方性由地方的慢理念、慢营造和慢体验构成,其中,旅游者所追求的慢体验被认为是一种非标准化的、与自然相关的、真实而深度的旅游体验。黄清燕等(2020)从时间的角度研究丽江古城度假者慢生活的时间特质及其复杂性意义,认为慢生活对于度假者而言是一种强调时间价值的体验。尽管现有研究认识到减速可以作为加速现代性的推进器,因为它可以让人们补充能量或磨练他们的心智能力,以便在日常生活中取得更大的成功(Cederström and Spicer, 2015),但人们也在寻找减速绿洲以应对现代生活中的加速。与加速相比,实践的节奏和速度在减速方面表现出不同的时间逻辑,但Rosa(2013)并未说明这些绿洲中减速发生的过程。在旅游研究中,对旅游的慢生活体验内涵也缺乏对旅游的异地性所构建的“非惯常空间”体验(谢彦君,2010)和暂时性所构建的“异时间”体验(Santoianni, 2016)的综合考量。基于此,本研究借鉴Rosa的社会加速理论和他的减速概念,通过研究古城旅游的慢生活体验的内涵及其发生机制,以回答旅游者如何体验和实现减速这一核心问题。

2 研究设计

2.1 案例地概况

历史上,丽江古城位于偏远的西南边陲,道路不平、山势险峻、交通不便。受制于灾害、战乱和地理条件,丽江古城原住民形成了悠闲慢节奏的生活习惯。由于丽江古城地处偏僻,纳西族的传统文化得以完好保留与传承,民族风情和历史文化特色突出。长期以来,丽江古城是旅游者心中慢节奏生活的“世外桃源”“香格里拉”。对于作为客源地的东部和其他地区而言,丽江古城是一个迥异于游客日常生活空间的旅游场域。一方面,丽江古城的悠闲生活方式、宜人居住环境和独特民族艺术吸引了大量逃离现代快节奏生活的白领(孙九霞 等,2019),其旅游宣传与形象定位也常以“慢生活”为主题,“生活在别处,别处是丽江”的浪漫想象在数字媒体的传播下愈发流行,使丽江古城逐渐被推崇为慢生活体验的旅游胜地和心灵净土。另一方面,大批生活方式型旅游企业主移民汇聚丽江古城,在经营中为古城注入个人生活习惯、思想观念、兴趣喜好等新的生活元素(马少吟 等,2016),他们在古城里“晒太阳”“发呆”“喝茶”“泡咖啡”的日常生活实践,进一步塑造旅游者对丽江古城慢生活体验的想象。丽江古城独特的人文风情,促使旅游者在旅游目的地所进行的慢生活体验具有较强的文化和社会维度上的内向索引性和外向延展性,旅游者得以更积极地调动自己的身体感官,参与到与目的地的互动中。这种沉浸式的慢节奏生活体验,是本文的关注焦点。

2.2 研究方法

扎根理论是一套用于发现理论的资料收集和分析程序,被认为是较适合用于构建理论以及较具科学性的定性研究方法(贾旭东 等,2010),尤其是在有关过程、行动及微观层面问题的探讨方面(苗学玲 等,2021)。其中,以Strauss 和Corbin(1997)为代表的程序化扎根理论持有客观主义立场,在完成从经验数据到理论建构转变方面具有显著优势,也是如今得到较为广泛认可和应用的派别。同时,鉴于现有研究尚未对慢生活体验的内涵进行精准界定,也未明确旅游者慢生活体验的方式和过程,因此使用具备客观性和探索性分析特质的程序化扎根理论方法与本文所探索的内容存在较高的契合度。本文将按照程序化扎根理论中的开放式编码、主轴式编码和选择式编码三级编码步骤,使用质性软件Nvivo11 plus 对文本资料进行概念化、范畴化和理论化,提取和凝练相关概念,厘清所挖掘的范畴之间的关系,进而深化古城旅游慢生活体验的理论研究。

2.3 资料来源

马蜂窝旅游网①https://www.mafengwo.cn/是中国领先和知名的旅游服务平台,众多用户借助该平台自主发布游记,记录旅游过程的点滴,蕴含丰富的旅游体验信息,挖掘网络游记成为旅游研究中广泛使用的数据收集方法(王君怡 等,2018;奚雨晴 等,2022)。以“丽江古城”为关键词,检索获取马蜂窝旅游网上截至2022-12-31的游记,并提取游记中与丽江古城相关文本内容,共计3 319 篇,为保证所选取的游记能较好地反映旅游者的慢生活体验,按照以下原则对游记进行逐篇筛选:1)剔除复制痕迹明显、图片多而文字少、攻略建议类、带有广告性质和科普性质的游记;2)选择能表现慢生活体验特征的游记,如游记标题带有“慢生活”、出游动机表明为慢生活体验、体验过程明显带有“慢节奏”等;3)选择旅游体验过程记录完整的游记;4)选择对丽江古城旅游体验描述字数>1 000 的游记。最终筛选出有效游记47篇(A1~A47),总字符数为162 802。此外,为了增强研究的可靠性,还通过滚雪球的方式对近一年拥有丽江古城旅游经历的旅游者进行半结构化访谈。访谈对象的筛选标准为:1)访谈对象明确提及其前往丽江古城旅游是为了体验慢生活;2)访谈对象表明自己在丽江古城确实能感受到慢生活。最终收集到10 份样本(B1~B10)用于理论饱和度检验,每份样本访谈时间为30~90 min,总字符数为89 723,从而实现不同数据来源的交叉印证。

3 扎根理论分析

3.1 开放式编码

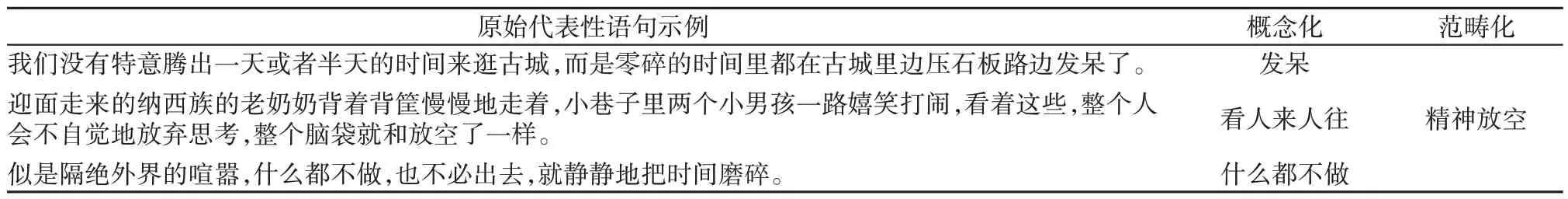

开放式编码是对文本资料所涉及的相关概念进行逐次提取与凝练的过程,要求研究者要尽量避免学术界定见及个人偏见(陈向明,1999),客观地反映原始资料的真实内容。本文按照编码结果贴近原始语义的严谨原则,对游记全文内容进行逐字逐句编码的概念化处理,通过2次编码及多次的重复修正后,得到223个基本概念,在进一步厘清这些概念的内涵与相互联系后,将概念归类为不同的维度,并进行抽象化命名,共形成21个范畴:精神放空、行程随意、行动缓慢、亲近自然、社交互动、品味文化、生活参与、行为隐喻、地方表征、自我解脱、记忆驱动、情感寄托、感官放大、情境触动、生活比较、情感宣泄、时间错位、地方融入、脱嵌日常、自我对话、身心疗愈。开放式编码示例如表1所示。

表1 开放式编码示例Table 1 The open coding examples

3.2 主轴式编码

主轴式编码是在开放式编码的基础上,判断初始范畴的内在联系,归类整理出主范畴的过程。本文通过主轴式编码将精神放空、行程随意等21个初始范畴再次归纳提炼为时间实践、空间实践、意义赋予、精神唤起、状态松弛、生活沉浸、价值实现7个主范畴(表2)。

表2 主轴式编码结果Table 2 The axial coding results

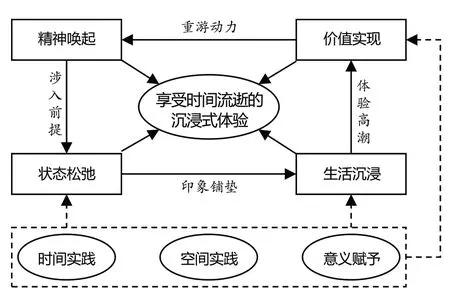

3.3 选择式编码

选择式编码是基于主范畴的内涵和相互联系,进一步进行提炼总结,挖掘出一个核心范畴,从而构建一条能描述现象的完整故事线,主范畴的关系结构如图1 所示。本文对7 个主范畴及其对应范畴进行深入剖析,精炼出“享受时间流逝的沉浸式体验”这一核心范畴。具体而言,各个主范畴的相互联系及串联的故事线如下:古城旅游目的地所具有的慢生活特征投射到日常生活中,与旅游者的记忆和情感产生关联,激发其寻求放松、舒缓压力、逃避等行为意愿,形成古城旅游慢生活体验的精神唤起,这是旅游者的身心初步涉入慢生活体验的前提;在精神唤起的驱动下,旅游者前往古城旅游目的地,视、听、嗅、味、触5 种感官的充分参与,使得旅游者的身心处于比较松弛的状态,看到古城的情境,会在脑海中产生触动并在心里将丽江古城和其他地方的生活进行比较,进而产生惬意、悠闲、开心、享受等情感宣泄的效果,该阶段为旅游者体验慢生活的初步阶段,进一步加强旅游者对古城“慢生活”的印象铺垫;随着体验的深入,旅游者进入生活沉浸的阶段,在时间和空间层面分别产生时间错位感和地方融入感,进入慢生活体验的高潮阶段;最终,在经历慢生活的深度体验后,旅游者会在脱嵌日常生活、与自我形成对话以及身心的疗愈中实现休闲价值的升华,而高品质休闲的获得也成为旅游者重游的动力。其中,精神唤起属于旅游者的不在场体验,由此形成的心理预期会对在场体验产生影响(朱宇轩 等,2023),即影响旅游者的状态松弛、生活沉浸和价值实现,而在场体验主要是通过旅游者在古城里的时间实践、空间实践和意义赋予行为获得的,这些行为牵引旅游者的心绪,推动旅游者慢生活体验的不断深入,最终指向享受时间流逝的沉浸式体验。

图1 主范畴的关系结构Fig.1 The relationship structure of primary domain

综上所述,尽管时间流淌永不停歇,但旅游者仍能享受和沉浸其中,“享受时间流逝的沉浸式体验”贯穿古城旅游慢生活体验。因此,古城旅游慢生活体验,即是一种享受时间流逝的沉浸式体验,是旅游者在解脱需求、记忆和情感的唤起下前往古城旅游目的地,在身心松弛中融入古城生活场域,获得脱嵌日常、了解自我和疗愈身心的休闲价值升华过程。

3.4 理论饱和度检验

理论饱和度检验的标准是额外的资料不再出现新范畴,同时理论中各部分已经建立了合理、相关的联系(陈向明,2000)。根据理论饱和度原则,采用预留的16 篇游记以及10 份访谈资料再次进行三级编码,结果反复出现与开放式编码和主轴式编码一致的概念与范畴,并且没有出现新的范畴,因此古城旅游的慢生活体验模型达到理论饱和。

4 模型阐释

在挖掘出核心范畴以及形成故事线的基础上,进一步构建古城旅游的慢生活体验模型(图2)。其中,体验方式包含时间实践、空间实践和意义赋予,体验过程分为不在场体验和在场体验(朱宇轩等,2023),前者呈现为精神唤起,后者呈现为状态松弛、生活沉浸和价值实现,不在场体验通过唤起旅游者前往古城旅游目的地的精神意识,从而对在场体验产生推动作用。此外,在体验方式的推动下,旅游者的慢生活在场体验逐步深入。

图2 古城旅游的慢生活体验模型Fig.2 A slow-living experience model of ancient town tourism

4.1 古城旅游慢生活体验的方式

4.1.1 时间实践 慢运动强调以正确的速度做事,改变对时间和时间使用的态度,以及追求质量而非数量(Dickinson et al., 2011)。在古城旅游的慢生活体验过程中,旅游者在时间使用上表现出非理性和无序性的特点,通过精神放空、行程随意和行动缓慢的方式放缓旅游体验的节奏,从中享受慢时光,而不是挤时间去游览更多的景点。

精神放空。虚度化的时间使用在心理学中体现为非理性的情感价值取向(黄清燕 等,2020)。旅游者在古城中的慢生活体验通常以发呆、驻足、看人来人往,甚至什么都不做等虚度化的方式进行,例如,“也是因为吃过饭了,阳光下人也变得慵懒,于是与小乖决定找个河边酒吧坐下来,听听歌,慢下来,发呆”②资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/5405345.html(A37),“就在客栈里面坐着什么都不做都很开心”(B4),这些看似无意义的事情却能给旅游者带来日常生活之外难得的休闲和情感价值。

行程随意。感受慢生活体验的旅游者在规划旅游活动时是灵活的(Manthiou et al., 2022),他们会更加随心所欲地支配自己的时间,各类活动的安排也没有固定的顺序,表现出无序性特征,例如“相较于从前,这一次太过随性,只是订好了大致停留的时间,看了看住的地方,没有用心的去找攻略,更没有特别用心的去标记美食的小店,也许,正是这样的简单,让短暂的时光有了不同的惊喜”③资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/3060461.html(A21),正是这种随意的、没有经过刻意安排的行程给旅游者带来独特的体验。

行动缓慢。缓慢意味着在旅游中调整感知的速度或体验的发生速度(Serdane et al., 2020)。在古城“慢”的氛围的感染下,旅游者的行动也不自觉地放缓,走走停停、漫步在大街小巷,不赶时间,例如,“清晨的古城很安静,游客很少,店铺大多还没开,还有老人在街上漫步,我们急匆匆寻找客栈的步伐也跟着慢了下来”(B9),“来这里我没有任何目的,不需要刻意去什么地方,就在古老的街道上慢慢溜达着,看着周围众生百态,感受着这座古城浓厚的文化”④资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/3305650.html(A31),以正确的速度享受时间加深了旅游者对古城的慢生活体验。

4.1.2 空间实践 空间实践意味着旅游者在慢生活体验过程中构建了人与古城空间的联系,主要通过亲近自然、社交互动、品味文化、生活参与来实现。

亲近自然。“慢”的活动重塑着人与自然的关系,旅游中的慢体验追求的是与自然相关的旅游体验(白凯 等,2017)。在古城旅游中,旅游者通过吹微风、晒太阳、看小桥流水、看天空和云朵等方式寻求对自然的回归。例如,“丽江之行,我晒的最舒服的一个太阳,就是在这个院子里,院子似乎没人,古树上很多的鸟,一张经历了岁月的椅子,我躺在同伴的腿上,阳光温暖地无法形容”⑤资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/2992799.html(A20),在与自然的亲密接触中,旅游者的身心与自然实现交融。

社交互动。旅游者在放缓旅游速度时,注重寻找与东道主、其他游客、同伴互动的旅游体验(Dickinson et al., 2011; Caffyn, 2012),他们共同创造了旅游者的慢生活体验。这在游记得到诸多体现,例如“走累了找一家客栈、茶社、酒吧,和老板聊一聊当地的风俗,听一听他们的故事,感受一下丽江人的那种慢生活”⑥资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/2882162.html(A15),“就这样,似乎顺理成章,结识了新朋友,而且接下来的旅程,因为她们的加入,变得方便和快乐了不少”⑦资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/1125920.html(A5),“跟闺蜜一起在客栈里喝茶,聊天到深夜,那时候的时光太难得了”(B2)。与东道主、其他游客及同伴的互动交往不仅丰富了旅游体验,而且加强了旅游者对当地的感知印象,在人与人互动交往的基础上实现人与地的情感联结。

品味文化。在旅游情境下,慢生活强调旅游者与当地文化的关系(Georgica, 2015)。丽江古城是纳西族聚集地,虽然在商业化的推动下,许多原住民搬离古城,但仍留存了浓厚的文化气息,并在酒吧、美食等多元业态的发展下,形成了新旧文化共融的局面。人们创造了文化,文化也在塑造着人,旅游者在品味当地文化的同时,也会受到文化的影响,例如“看到街边巷子墙面上画了大幅的彩绘壁画和东巴象形文字,皆有情节介绍和中英文翻译,讲述了纳西族东巴文化中的神话故事,当地人信仰的是自然代表的神灵,时刻铭记要敬畏自然”⑧资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/10054850.html(A43)。

生活参与。追寻另一种生活方式的需求促使旅游者更加主动地融入慢生活体验中,形成与新的环境相适应的生活方式(黄清燕 等,2020)。这种生活方式表现为旅游者对当地生活的参与,包括自己买菜做饭、跳纳西族舞蹈、入乡随俗等。通过这些方式,强化了旅游者的真实性体验,例如,“丽江的第三天,我们依然将自然醒进行到底,哈哈,不要太舒服哦,和前一天一样,买菜做饭逛小巷,这样的感觉实在想让人留在丽江”⑨资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/2938615.html(A17),“四方街那里有很多穿着民族服装的中老年妇女手牵手围成一圈跳舞,这种舞蹈好像是纳西族的打跳,看着很有活力,被这种浓郁的民族风情感染,我也情不自禁地加入其中了”(B3)。

4.1.3 意义赋予 慢生活意味着围绕意义来构建自己的生活(Ioncică and Petrescu, 2016)。旅游者在古城旅游慢生活体验中通过行为隐喻和地方表征的方式对自己的行为与旅游地赋予精神意义。

行为隐喻。旅游者将自己在古城慢生活体验过程中的行为赋予象征性意义,例如,把“深呼吸”比喻为“心灵瑜伽”,把“什么都不做”视为“磨碎时间”,把“结交朋友”作为“艳遇”的另一层含义。游记中记述的“做个深呼吸,顿时觉得心里一片澄净,做完心灵瑜伽,迎着蓝天白云阳光微风,正式开始我们的丽江慢生活”⑩资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/1280313.html(A9)正体现了旅游者将清新空气的吸入隐喻为心灵瑜伽,暗含了亲近自然所带来的精神愉悦。

地方表征。表征涉及意义如何生产的问题(朱宇轩 等,2023)。旅游者在逃离现实生活、挣脱世俗束缚的慢生活体验过程中,古城逐渐被表征为“世外桃源”“疗伤之地”“心灵归属地”等具有精神意义的旅游目的地。正如游记中所提到的“告别城市的硝烟,告别拥挤的交通,告别提神的咖啡,这里更像是一个世外桃源”⑪资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/2965569.html(A19),凸显了旅游者对古城旅游目的所寄托的情感。

4.2 古城旅游慢生活体验的过程

4.2.1 体验前因:精神唤起 古城旅游慢生活体验源于旅游者精神意识的唤起,即对现代社会中加速的应对。主要表现为旅游者在自我解脱需求和记忆驱动的刺激下,对古城旅游目的地产生情感寄托的过程。其中,自我解脱需求实际上是日常生活推力作用的结果,记忆驱动则是旅游目的地拉力作用的结果,在两者的共同推动下,旅游者产生前往旅游目的地的动力。

自我解脱。人们在日常生活中容易受到权力操纵而被管束与制约(谢彦君 等,2017),旅游则是人们从中获得解脱的重要方式。古城环境满足了旅游者放松身心、舒缓压力等精神需求,可以“让心灵得到一段安静”⑫资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/1329600.html(A11),不用“被现实生活中各种压力所限制”⑬资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/9855010.html(A42),为旅游者提供“啥都不想,啥都不计划,睡到自然醒,出门随意走,每天就是吃饭,睡觉,晒太阳,生活简简单单”⑭资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/5366038.html(A36)的旅游体验,成为旅游者前往古城旅游的重要吸引力。在生活节奏加快和工作压力加大的外部环境刺激下,自我解脱需求的生成激发了旅游者寻求慢生活体验的需要。

记忆驱动。记忆不是终点,而是规划未来慢旅游和旅游实践的起点(Dickinson and Lumsdon,2010; Wondirad et al., 2021)。在古城旅游目的地的宣传推广、亲朋好友的口口相传等外部因素刺激下,旅游者潜藏的旅游动机将会在记忆的驱动下推动旅游决策的形成(史鹏飞 等,2021)。在丽江古城的慢生活体验过程中,“埋在心里的那份波涛汹涌的记忆”⑮资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/3449110.html(A35)、“传闻听说的美丽神奇”⑯资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/3307869.html(A32)、“CCTV-8播放木府风云”⑨(A17)等记忆的浮现都可以成为旅游者前往慢节奏的丽江古城的驱动力,并将在与古城现实情境的接触中开启慢生活体验,让身心得到彻底放松。

情感寄托。一般情况下,旅游者在前往旅游目的地前会在心理动机上产生“情感乌托邦”取向,即与旅游目的地建立心理上的联系(谢彦君 等,2019)。这些联系在游记中表现为惦记、向往、一定要去等情感寄托,例如旅游者在游记中所述的“一直都期盼可以有机会在丽江这座让无数人怀念的城市发发呆,晒晒太阳,享受无拘束、无压力的日子。无数次幻想坐在藤椅上,仰着头、尽情地享受被阳光沐浴的感觉”⑬(A42)。由此可见,旅游者在真正触及古城旅游目的地前会对其寄予情感、进行幻想,并在内心构建出一个完美的“乌托邦”。

4.2.2 体验涉入:状态松弛 慢生活作为一种休闲实践,能给个体带来非常松弛的状态,从而获得更悠闲的享受(魏小安,2001)。旅游者脱离日常生活进入古城情境后会产生身心松弛的状态,更加留意和关注旅途中的细节,在感官的全方面参与下对古城的情境产生触动,并在内心将古城与其他地方的生活进行比较,从而获得情感宣泄,这有助于加深旅游者对古城慢生活的整体印象。

感官放大。慢生活本身强调对感官体验的关注(Pink, 2007)。在慢生活的情境下,旅游者会不自觉放大感官的感受力,充分地调动其视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉5种感官,更加注意和感受平时不在意的事物,例如游记中写道“烟雨中的古镇竟然别有一番风味,因为下雨游人会比较稀少,鲜花被雨水的滋润似乎更生动更鲜艳了,而没有了阳光下的斑驳光影,只有倒影着树枝鲜花的翠绿河水就这么静静地流淌着,整个景象简直就是一幅水墨画”⑰资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/3145468.html(A23)。

情境触动。旅游者进入古城的生活场域,在与古城里的人、文化、景观等进行接触中,会在心里产生触动,不自觉地对当下情境进行想象、联想、幻想或勾起以往的回忆,例如“让我印象比较深的是有个卖鼓的店主,他在店铺里一脸享受地演奏,好像都不在意他的鼓能不能卖出去,当时我就在想着多年以后自己的生活也能像他那样恣意吧”(B5),“看到这里,就想起北京的四合院,从小在四合院长大的我对这种情景有着深深的感触”⑱资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/3226572.html(A28),由此实现了情感体验的升华。

生活比较。旅游者在日常生活中积累的经验,包括在其他地方经历过的旅游体验都会对其之后的旅游体验产生影响(史鹏飞 等,2021)。在古城旅游的慢生活体验中,旅游者会根据自己的经历在心里将丽江古城与其他城市、其他旅游目的地等的生活进行比较,例如“相对于前两天在昆明和大理的紧凑,在丽江的时光反而显得悠闲,也总算对得起丽江这个慢的称号”⑲资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/1144454.html(A6),凸显了旅游者对丽江古城慢生活体验中悠闲、慵懒等慢的特质的体验。

情感宣泄。旅游减速被旅游者认为是一种放缓身心、逃离匆忙生活的方式(Manthiou et al.,2022)。置身于生活节奏慢、自然环境舒适、人文气息浓厚的古城,旅游者的身心易于进入放松的状态,产生惬意、悠闲、开心、享受、幸福、慵懒等让人愉悦的感觉,进而让情感得到宣泄。相比走马观花式地游览,古城旅游中的慢生活体验更能让旅游者的身体卸下疲惫,让心灵得到沉静。

4.2.3 体验浸入:生活沉浸 生活沉浸意味着旅游者在初步接触与了解古城之后,进入慢生活体验的高潮阶段,在时间和空间上表现出旅游者对古城慢生活的沉浸感,即时间错位和地方融入。

时间错位。慢生活基本上不关心时间,更喜欢自然的日常节奏,而不是时钟精确不变的节奏(Botta, 2016)。慢的概念与时间的概念和感知密不可分(Dickinson and Lumsdon, 2010),在慢生活体验过程中,旅游者所感知到的时间既可以是快的,也可以是慢的,也可能无法区分快速和慢速(Oh et al., 2016),正如旅游者所提及的“一觉睡到自然后,我们就开始在古城里漫无目的地闲逛,不知不觉已经快黄昏了,感觉时间过得很快”(B4),“在丽江,我才真正感觉时间慢下来了”(B7),“我几乎辨别不出时间是在延长,还是在缩短”⑤(A20),表明旅游者在深度体验慢生活时会产生时间的错位感。

地方融入。减速能促进旅游者对地方的沉浸(Lumsdon and Petrescu, 2011),随着慢生活体验的深入,这种沉浸表现为旅游者在身心和身份等多个方面产生的地方融入感,例如“在丽江,睡到自然醒,慵懒地晒着太阳,什么都不想做,静静地发呆仿佛整个人融入其中”⑫(A11),“而我,已经好像不是一个旅行者,和朋友们在那里包饺子,做烧烤,看演唱会,就好像一个融入那里生活的居住者”⑳资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/891770.html(A1),甚至产生“家的感觉”[21]资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/3179990.html(A24),地方融入感和归属感的产生成为旅游者沉浸慢生活体验的重要表现。

4.2.4 体验生成:价值实现 慢生活关注生活品质,强调质量高于数量(Ioncică and Petrescu,2016),暗含个体对休闲价值的追求(黄清燕 等,2022)。慢生活体验能让旅游者脱嵌于快节奏的日常生活,并有时间与自我形成对话,从而达到身心疗愈的效果,最终在逃离、了解自我和身心修复中实现休闲价值的升华。

脱嵌日常。丽江的慢生活方式能给旅游者带来脱嵌日常生活轨迹的逃离价值(崔庆明 等,2016)。当旅游者放慢步伐和心态去深入感受古城的自然、文化和风土人情后,旅游的异地性和暂时性所带来的“非惯常空间”和“异时间”体验,让旅游者脱离了日常生活的压力、做回真实的自己、忘记不快、工作与喧嚣等。例如,“一路上,领略了太多惊心动魄的美景,结识了许多善良可爱的朋友,让自己的身心完全地放松,完全脱离了现实生活的压力与苦闷”④(A31),“在丽江我可以做回自己,买漂亮的披肩和手饰啊,想怎么打扮就怎么打扮,不用像平常那么拘谨,回到客栈还能和其他人一起喝喝茶、聊聊天、放声大笑,所有的烦恼都抛在脑后了”(B10)。

自我对话。慢生活让人们有时间享受生活和反思生活(Ioncică and Petrescu, 2016),不断形成对人生的反思(黄清燕 等,2020),找到旅行的意义。古城的生活充满悠闲、慵懒、慢的气息,使得旅游者深刻认识到与其惯常生活的反差,再加上旅游者的思想和价值观念与古城情境交织,进而触发其在生活、人生、旅行意义、时间使用等方面反思,逐渐与自己的内心世界展开对话。例如,“我觉得这才是我们这些都市快节奏的人想要的生活,电话调成静音,或是调成震动,也要让它的节奏随着酒吧的小曲一起舞蹈起来”⑥(A15),“明天的事等到明天再想就好了,别把时光辜负了,这何尝不是人生领悟”[22]资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/3184169.html(A26),“我觉得出来旅行的意义就是放慢脚步去感受那个地方的风土人情,如果赶时间一天跑好几个景点的有啥意思,就真变成花钱买罪受了”(B3),这些反思让旅游者更加深入地了解自己。

身心疗愈。旅游地的日常生活对于旅游者而言具有促进生理、心理与精神康复的重要意义(黄清燕 等,2022)。旅游者以放缓步调的方式深入感受古城的自然与人文,有助于其与当地的日常生活实现更多的交融,从而达到攒足能量、疗养、调整心态等康复与疗愈身心的效果。例如旅游者所述,“简简单单的4天,心情无比轻松,出行回去又攒足了能量往前冲”⑭(A36),“感觉丽江就是一个疗养圣地,气候环境舒适,生活节奏也慢,很适合居住,在这里待了几天,整个人都神清气爽了”(B9)。可见,慢生活体验能让旅游者以更好的状态回到原本的生活,实现身心疗愈价值的最大化。

4.3 古城旅游慢生活体验方式对体验过程的推动作用

从选择式编码的分析可以看出,古城旅游慢生活体验过程的各阶段之间有着紧密联系,同一阶段体验的内部过程也有着前因后果关系,同时,时间实践、空间实践和意义赋予作为古城旅游慢生活体验的主要方式,对旅游者慢生活在场体验的逐步深入具有重要影响。

时间实践是古城旅游慢生活体验的核心特征和重要方式,非理性与无序性的时间使用融合贯穿于旅游者在古城中的状态松弛和生活沉浸过程,旅游者主要以精神放空、行程随意、行动缓慢的方式使自己的情感得到宣泄,并在时间错位和地方融入中沉浸于古城的慢生活,例如,“在小巷间自由自在地走走停停,轻松惬意的感觉不言而喻”[17](A23),“我喜欢一个人在古城里慢慢地走,慢慢地品味历史的厚重感,就这样一直闲逛,感觉时间过得飞快”(B10),进而让旅游者获得身心的疗愈。

空间实践作为一种人地关系构建的方式,在旅游者慢生活在场体验中同样起重要推动作用,旅游者通过在古城与周围物质环境和人文环境的互动,构建与自然、他人、文化和当地生活的联系,从而提升其身心的松弛感和融入当地生活的沉浸感,并在亲近自然、社交互动、品味文化和生活参与中实现休闲价值的升华。例如“这座城市最大的享受,就是在客栈里和老板唠嗑喝茶,在院子里听歌晒太阳,在窗台边看一看远方的天空”[23]资料来源:https://www.mafengwo.cn/i/10667050.html(A45),“这是让我感到最幸福了,大家一起出去吃饭的温馨场面,不会去想你是来自哪里而想到的就是我们是一家人”[21](A24),“这一次出行,感受到了不一样的风土人情,也结识了很多朋友,我发现真的换一种节奏和方式多与外面的世界接触,整个人的心态都更加积极了”(B7)。

意义赋予以行为隐喻和地方表征等精神意义塑造的方式,推动旅游者在古城慢生活中的状态松弛、生活沉浸和价值实现。具体而言,旅游者对自己的行为赋予意义暗含旅游者在古城慢生活中的美好体验,如“心灵瑜伽”“磨碎时间”等从侧面体现古城慢生活体验带来的身心愉悦,“入戏”“醉了”等体现旅游者的自我沉浸感;旅游者对旅游地赋予意义则蕴含古城旅游目的地就像“世外桃源”“乡村田园”“疗伤之地”等一样推动旅游者情感修复与沉浸式体验;正是在意义赋予的推动下,旅游者的身心最终得到疗愈,休闲价值也得到进一步升华。

5 结论与讨论

5.1 结论

本文以丽江古城为案例地,通过对马蜂窝网络游记和访谈文本的扎根理论分析,创新性地剖析了古城旅游慢生活体验的内涵,并构建了古城旅游的慢生活体验模型。得到的主要结论为:

1)古城旅游慢生活体验本质上是一种享受时间流逝的沉浸式体验,是旅游者在解脱需求、记忆和情感的唤起下前往古城旅游目的地,在身心松弛中融入古城生活场域,获得脱嵌日常、了解自我和疗愈身心的休闲价值升华过程。

2)古城旅游慢生活体验的方式主要包括时间实践、空间实践和意义赋予。这些方式影响旅游者的心绪,共同推动旅游者慢生活体验的不断深入。时间实践指旅游者以非理性和无序性的时间使用方式停留在目的地,重视旅游体验品质的方式,具体包括精神放空、行程随意和行动缓慢。空间实践指旅游者在慢生活体验中通过亲近自然、社交互动、品味文化、生活参与的方式构建人与古城空间的联系。意义赋予指旅游者对自己的行为及旅游目的地赋予精神意义,表现为行为隐喻和地方表征。

3)古城旅游慢生活体验的过程分为不在场体验和在场体验,不在场体验即精神唤起,在场体验由状态松弛、生活沉浸和价值实现构成,各个阶段相互联系,共同推动旅游者的慢生活体验的形成。其中,古城旅游慢生活体验源于古城旅游目的地对旅游者的精神唤起,在自我解脱、记忆驱动和情感寄托的推动下,旅游者开启古城旅游慢生活体验;体验之初,旅游者的身心涉入古城情境,在身心松弛的状态中充分感受古城的慢生活,表现为感官放大、情境触动、生活比较和情感宣泄;随着体验的深入,旅游者完全沉浸其中,在时空层面体现为时间错位和地方融入;最终,旅游者实现脱嵌日常、自我对话和身心疗愈的休闲价值升华。总体而言,通过不在场体验的驱动,旅游者慢生活在场体验逐步推进,且时间实践、空间实践和意义赋予方式贯穿于在场体验过程中。

5.2 讨论

旅游的异地性特征满足旅游者对休闲体验的追求,也为旅游者缓慢体验当地生活提供条件,简言之,异地促进身心自由体验(谢彦君,2005,2010;曹诗图 等,2011)。“享受时间流逝的沉浸式体验”作为古城旅游慢生活体验内涵的本质与现有研究相呼应,已有研究强调旅游减速是“享受时光”的选择,是对速度文化的回应或逃避(Klarin et al., 2023),旅游者在目的地花费更长的时间,很可能完全沉浸在体验中(Lumsdon and McGrath,2011)。还有学者认为旅游者的慢生活是一种强调时间价值的体验(黄清燕 等,2020),也是一种发生在特定空间的深度旅游体验(白凯 等,2017),正与本文古城旅游慢生活体验内涵所强调的享受时间以及融入古城生活空间的观点相契合。本文在扎根理论分析的基础上结合古城旅游情境,进一步综合时间和空间视角,将体验的方式和过程较为全面地纳入古城旅游慢生活体验内涵的剖析中,丰富了旅游中慢生活体验的内涵。

Rosa(2013)建议人们可以将寻找减速绿洲并参与减速作为应对社会加速的一种手段,但他没有解释人们如何体验这些空间以及如何在其中实现减速。本研究通过慢生活体验模型的阐释,对旅游者慢生活体验的发生机制进行详细论述,回答了旅游者如何体验和实现减速这一核心命题。其中,慢生活体验强调精神唤起的驱动、身心状态的松弛、时空上的生活沉浸和休闲价值的升华,这一实现过程区别于其他类型的旅游体验。另外,与Woermann和Rokka(2015)描述的阻力相反,减速不是毫无目的地浪费时间,也不会被视为无聊,而且还需旅游者巧妙地适应并逐渐调整自己,以适应一种放慢的时间逻辑,让他们认为时间是缓慢而充裕的。在旅游的慢生活体验中,时间实践、空间实践和意义赋予作为慢生活体验的方式为旅游者的时间使用创造了休闲价值、情感价值和精神意义,推动了旅游者慢生活在场体验的深入。这种减速的时间体验释放了在社会加速中难以释放的情感和精神能量(Rifkin, 1987),更强调时间使用的质量。这也许可以解释为什么在旅游目的地,除了吃饭、走路和睡觉之外的缓慢和无事可做不会导致无聊。

古城旅游慢生活体验能促进旅游者在放缓的节奏中深入感受古城的生活、增进其与当地人、文化、环境等的互动,从而让旅游者的身心得到充分疗愈,增强旅游体验的深度,推动旅游者从加速的现代社会中暂时逃离,在现实生活与理想生活中达到平衡,并对当地的经济、社会和环境产生积极影响,在提升人们生活品质、推动旅游目的地可持续发展等方面具有重要的现实意义。在慢生活需求不断增强的背景下,古城旅游经营者一方面应重点关注旅游者,按照其行为趋向制定有针对性的方案,例如激发旅游者体验慢生活的精神唤起方式,而不是只关注旅游目的地管理与营销宣传,另一方面,还要综合考虑慢生活体验的延伸性,将旅游目的地其他景观对慢生活体验的影响纳入考量范围,关注慢生活与旅游目的地景观之间的相关性,营造轻松慵懒的旅游目的地慢生活氛围,并注重激发旅游者的环境意识,从而在给旅游者带来良好慢生活体验的同时,促进旅游目的地的可持续发展。

本文对古城旅游慢生活体验的内涵和发生机制进行了探索性分析,丰富了旅游领域中的慢生活研究,但也存在进一步拓展的空间:1)拓展研究案例。可对乡村、小城镇等其他类型旅游地进行慢生活研究,或比较不同古城旅游目的地因资源禀赋、地理位置、形象定位等的不同是否会造成慢生活体验差异;2)拓展研究对象。可对古城旅游地居民的慢生活体验进行研究,并将其与游客视角的慢生活体验进行对比;3)探索测量体系。未来可继续深入探索慢生活体验的结构维度,开发旅游者慢生活体验的量表,进而推动慢生活体验的定量研究;4)丰富研究视角。未来可从中国文化角度对“慢”与古城中的“慢”所体现的传统文化精神展开阐释性分析,形成理论研究的延展性以及中西方理论语境的对话性。