全麻联合超声引导下腹横肌平面阻滞与骶管阻滞在小儿腹腔镜手术中的应用对比分析

蒋倩蓉(江苏省无锡市儿童医院,江苏 无锡 214000)

腹腔镜手术是一种微创手术,该术式具有创伤小、手术时间短等优势,目前已被广泛应用于临床[1]。然而,腹腔镜手术在小儿患者中实施难度较大,究其原因可能为患儿年龄较小,认知、理解能力较差,难以有效配合治疗的开展,同时患儿还会因恐惧而出现哭闹现象,阻碍手术的有效开展[2]。因此,在对患儿实施腹腔镜手术时,需对其进行全麻,以保证手术的顺利进行[3]。全麻的目的在于使患儿意识消失,进入理想的手术状态,相比于局麻,全麻的麻醉药物剂量相对较大,全麻还有可能会造成呼吸困难、低血压等,会给患儿术后恢复带来极大的影响。因此,如何给予腹腔镜手术患儿更加有效的麻醉成为临床上亟待解决的重要问题。腹横肌平面阻滞、骶管阻滞均不属于全麻,且均能减少阿片类药物的用量,在腹腔镜手术中应用较多,但两者的临床效果还需进一步研究[4-5]。基于此,本研究分别将全麻联合超声引导下腹横肌平面阻滞、全麻联合骶管阻滞这两种麻醉方案应用于我院收治的78例小儿腹腔镜手术患儿中,比较两种麻醉方案的临床应用效果,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 收集2021年6月-2023年5月期间,在我院接受腹腔镜手术的患儿78例作为研究对象,根据其入院时间随机分为两组,每组39例。对照组男21例,女18例;年龄最小为1岁,最大为5岁,平均(2.95±0.56)岁;体重最轻为8kg,最重为26kg,平均(17.21±3.11)kg。观察组男22例,女17例;年龄最小为1岁,最大为5岁,平均(2.87±0.54)岁;体重最轻为8kg,最重为26kg,平均(17.25±3.09)kg。纳入标准:均接受腹腔镜疝囊高位结扎术,且无相关手术禁忌证;均符合Ⅰ-Ⅱ级麻醉分级标准;无精神疾病或神经系统疾病;患儿家属均对本研究知情同意。排除标准:对相关麻醉药物存在过敏反应;短期内服用过镇静药物;合并凝血功能异常;合并重要器官功能障碍。本研究经医院伦理委员会审批。两组一般资料相比,无明显差异(P>0.05)。

1.2方法 在手术开始前30min,结合患儿实际体重给予其肌注阿托品,使用剂量为0.02mg/kg。进入手术室后,给患儿做好静脉通道,并监测生命体征,实时掌握其生命体征变化情况;随后对患儿进行麻醉诱导,其中羟考酮使用剂量为0.2mg/kg,阿曲库铵使用剂量为0.15mg/kg,丙泊酚使用剂量为2.5-3.0mg/kg。麻醉诱导结束后,给予患儿气管插管,连接呼吸机,潮气量为7-8mL/kg;采用维持泵对患儿进行麻醉维持,麻醉药物为3%七氟醚。

1.2.1对照组 在常规准备基础上,对患儿进行骶管阻滞,协助其取左侧卧位,确认好骶管裂孔后对皮肤表面进行消毒、穿刺,穿刺成功后,根据患儿体重给予其0.2%盐酸罗哌卡因,1mL/kg。

1.2.2观察组 在常规准备基础上,对患儿进行腹横肌平面阻滞,帮助其取平卧位,采用超声仪对其髂峭、第12肋间侧腹壁进行扫描,获得患儿腹横肌二维图像;安排专业医师分析图像并确定相关神经的位置;随后对局部皮肤表面进行消毒,置入超声探头至人体腹横肌平面;回抽探头无血时,给予患儿0.2%盐酸罗哌卡因进行神经阻滞,使用剂量为0.4mL/kg。左右腹横肌平面阻滞的实施方式相同。

1.3观察指标 ①围手术期生命体征变化情况:本研究主要监测患儿的平均动脉压与心率,分别在手术前、手术开始时、手术结束时这3个时间点测量并记录其平均动脉压、心率水平。②苏醒与清醒时间:观察并记录患儿术后的苏醒时间、清醒时间。③麻醉相关不良反应发生情况:不良反应包括恶心、呕吐、心血管反应,观察并记录以上不良反应的发生情况。④术后镇痛效果:在术后2h、4h、8h、12h、24h这5个时间点,采用视觉模拟评分法(VAS)对患儿的疼痛程度进行评价,VAS评分越高提示疼痛程度越严重。

1.4统计学分析 研究数据采用SPSS26.0进行统计分析,计量资料采用(±s)表示,行t检验,计数资料采用[n(%)]表示,行χ2检验,P<0.05表示差异显著。

2 结果

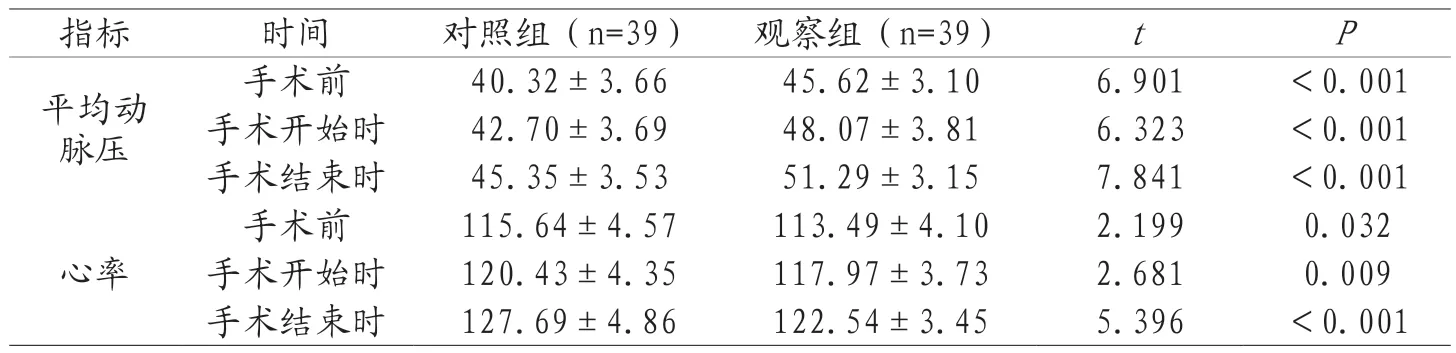

2.1围手术期生命体征变化情况 观察组围手术期平均动脉压高于对照组,心率低于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组围手术期生命体征变化情况比较(±s)

表1 两组围手术期生命体征变化情况比较(±s)

?

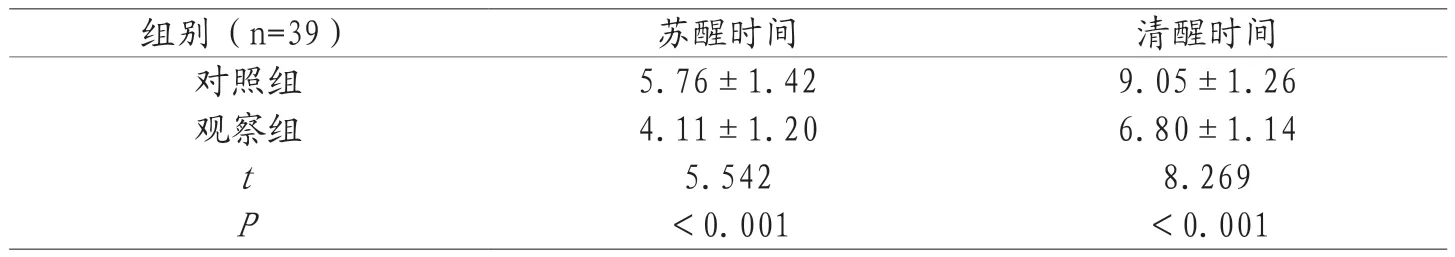

2.2苏醒与清醒时间 观察组苏醒时间、清醒时间均短于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组苏醒与清醒时间比较(±s,min)

表2 两组苏醒与清醒时间比较(±s,min)

?

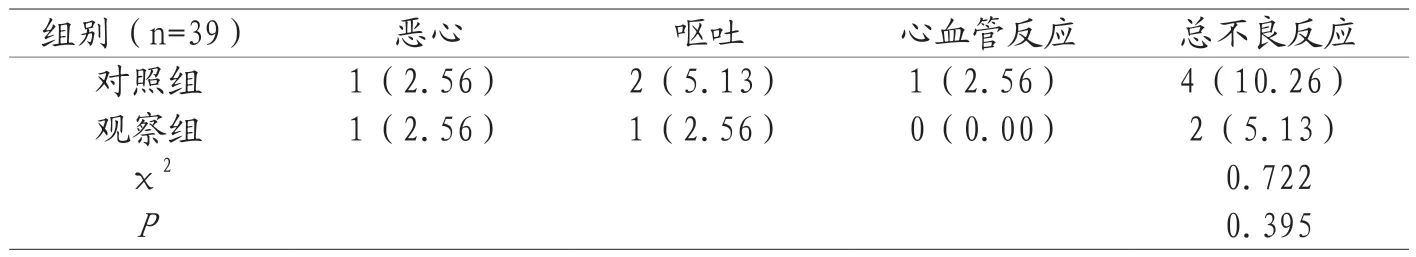

2.3不良反应 两组不良反应发生率相比,无明显差异(P>0.05),见表3。

表3 两组麻醉相关不良反应发生情况比较[n(%)]

2.4术后镇痛效果 观察组术后2h、4h、8h、12h及24h VAS评分均低于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组术后镇痛效果比较(±s,分)

表4 两组术后镇痛效果比较(±s,分)

?

3 讨论

腹腔镜疝囊高位结扎术是临床上较为常见的小儿腹腔镜手术,该术式创伤小、耗时少,能够有效改善患儿术后的恢复效果[6]。但患儿在围手术期难免会出现恐惧、烦躁等情绪,无法有效配合手术,因而不得不对其进行全麻。单纯的全麻所需要的麻醉药物剂量较大,患儿所需要的苏醒、清醒时间相对较长,不利于其术后的恢复[7]。局麻与神经阻滞的结合在一定程度上能够减少麻醉药物的使用剂量,使患儿在术后能够尽快恢复意识,同时对其呼吸循环系统的影响也较小[8-9]。目前,骶管阻滞已经被广泛应用于小儿腹腔镜手术中,但麻醉药物的负面影响会随着阻滞平面的增多而增强[10]。腹横肌平面阻滞属于外周神经阻滞技术,在超声技术的配合下,能够准确定位经过腹横肌的神经,避免给血管、内脏等带来损伤[11-12]。在小儿腹腔镜手术中,全麻联合超声引导下腹横肌平面阻滞与骶管阻滞均属于较为理想的麻醉方案,但两者的临床应用效果还需深入研究。

在本研究中,观察组围手术期生命体征变化情况优于对照组(P<0.05)。其原因可能为骶管阻滞的麻醉药物剂量相对较大,麻醉给患儿带来的负面影响也相应较大,易使其生命体征出现大幅度波动[13]。腹横肌平面阻滞在超声技术的辅助下,能够将麻醉药物准确送至腹部前壁神经,达到神经阻滞的目的,更有利于患儿平均动脉压、心率等指标水平的维持[14]。在本研究中,观察组苏醒与清醒时间均短于对照组(P<0.05)。其原因为超声引导下腹横肌平面阻滞所需要的麻醉药物剂量比骶管阻滞少,更有利于术后的苏醒与清醒。麻醉不良反应的发生与麻醉药物剂量的大小存在密切关联。超声引导下腹横肌平面阻滞在超声技术的辅助下能够精准定位并将麻醉药物送至腹部前壁神经,因此该神经阻滞方法所需要的麻醉药物剂量相对较小,相关不良反应事件也较少。但两组麻醉相关不良反应发生率并无显著差异(P>0.05)。其原因主要与所选研究样本量较少相关。在本研究中,观察组术后镇痛效果优于对照组(P<0.05)。人体中支配腹壁前侧的神经经过腹部斜肌与腹横肌之间的筋膜平面进入腹部前壁,腹横肌平面阻滞能够有效阻断该神经的传导,为患儿提供较为理想的腹壁镇痛,从而有效缓解其术后疼痛程度[15]。

综上所述,在小儿腹腔镜手术中,全麻联合超声引导下腹横肌平面阻滞的应用效果比骶管阻滞理想,能够尽可能维持其平均动脉压、心率的稳定,同时术后患儿的苏醒、清醒时间较短,术后镇痛效果也较好。