凝血功能指标应用于外科术后患者深静脉血栓形成预测中的临床价值

郭静,余娌,唐玲军(长沙市中医医院(长沙市第八医院),湖南 长沙 410100)

对于接受外科手术治疗的患者而言,深静脉血栓形成是术后并发症中比较常见的一种,不但可直接影响术后康复进程,而且血栓发生脱落还可能引发肺栓塞,增加死亡风险[1]。因此,临床上不断强调外科手术患者的深静脉血栓形成预测与管理。大量临床研究均显示,外科术后患者深静脉血栓形成与高凝状态紧密关联,在麻醉、手术应激等多方面因素影响下,患者纤溶-凝血系统平衡状态失调,血液黏稠度上升,且多种凝血酶处于激活状态,极易引发血栓[2-3]。基于此,本院近年来积极予以外科手术患者凝血功能指标检测,并通过检测结果对深静脉血栓形成进行预测,现分别于术后发生深静脉血栓、未发生深静脉血栓的患者中选取43例展开分析,进一步探讨凝血功能对此并发症的预测价值,报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 于2022年10月-2023年10月在我院接受外科手术治疗后发生深静脉血栓的患者中选取43例设作观察组,其中男患者23例,女患者20例;年龄介于23-76岁,平均值(59.51±8.76)岁;手术类型:骨科手术占48.84%(21/43),腹部手术占20.93%(9/43),妇科手术占23.26%(10/43),其他占6.98%(3/43)。于同期在本院接受外科手术治疗未发生深静脉血栓的患者中选取43例设作对照组,其中男患者22例,女患者21例;年龄介于24-75岁,平均值(59.48±8.78)岁;手术类型:骨科手术占51.16%(22/43),腹部手术占20.93%(9/43),妇科手术占20.93%(9/43),其他占6.98%(3/43)。纳入标准:①择期外科手术;②同一组手术团队完成手术;③近2周未应用抗凝药物;④明确术前无深静脉血栓;⑤全面了解研究后配合知情同意书签字。排除标准:①合并凝血功能障碍、血液系统疾病;②伴下肢静脉曲张;③合并心脑血管疾病;④有长期抗凝、抗血小板药物应用史;⑤病历资料不全。本院医学伦理委员会对此次研究进行了审批并通过,且两组患者以上资料经统计学分析显示差异不显著,P>0.05,均衡可比。

1.2方法 两组患者均经外周静脉予以5ml血液标本采集,以3000r/min速度离心处理15min后,取血浆,待测。凝血功能指标包括血浆D二聚体(D-D)、纤维蛋白原(FIB)、血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)。其中,D-D检测方法为免疫比浊法,仪器为全自动凝血分析仪(ACLTOP750,沃芬);FIB、PT、APTT、TT检测方法为凝固法,仪器为全自动血凝仪(日本SYSMEX CS5100)。以上检测操作步骤均完全按说明书规范进行。

指标正常值参考范围:D-D:0-0.55ug/ml;FIB:2-4g/L;PT:11-13.7s;APTT:31.5-43.5s;TT:14-21s[4-5]。

1.3观察指标 ①两组的凝血功能检测结果。②观察组不同严重程度患者凝血功能指标。以彩色多普勒超声检查结果为依据,将患者分为急性组、亚急性组、慢性组,对比其凝血功能指标。③凝血功能指标对深静脉血栓的预测价值。

1.4统计学分析 通过SPSS23.0软件实施研究数据的统计处理,用[n(%)]表示计数资料,用±s表示计量资料,分别行χ2、t检验,多组间比较实施重复测量方差分析,预测价值通过ROC曲线建立分析,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1两组的凝血功能检测结果比较 观察组D-D、FIB水平比对照组高,PT、APTT、TT水平均比对照组低(P<0.05),见表1。

表1 两组的凝血功能检测结果比较(±s)

表1 两组的凝血功能检测结果比较(±s)

?

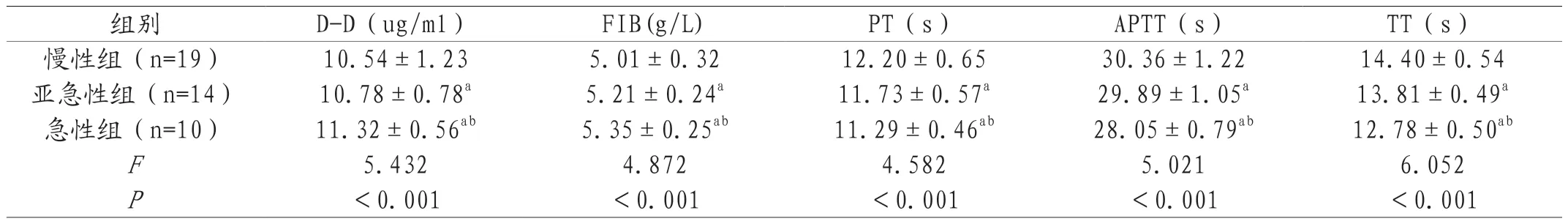

2.2观察组不同严重程度患者凝血功能指标比较 急性组D-D、FIB比亚急性组、慢性组高,且亚急性组高于慢性组(P<0.05),急性组PT、APTT、TT水平比亚急性组、慢性组低,且亚急性组低于慢性组(P<0.05),见表2。

表2 观察组不同严重程度患者凝血功能指标比较(±s)

表2 观察组不同严重程度患者凝血功能指标比较(±s)

注:与慢性组比较,aP<0.05,与亚急性组比较,bP<0.05。

?

2.3凝血功能指标对深静脉血栓的预测价值 以观察组患者为阳性样本,对照组则为阴性样本,建立联合应用评估模型,并通过相关软件绘制ROC曲线,对约登指数(最大值)进行读取,发现联合应用上述凝血功能指标对外科术后深静脉血栓的预测价值良好,其中ROC曲线下面积=0.875,特异度=0.843,敏感度=0.870,准确度=0.881,约登指数=0.724。

3 讨论

深静脉血栓在外科术后患者中较为常见,发生机制比较复杂,临床研究认为与血液高凝、血流缓慢、血管内皮损伤紧密相关。对于外科手术患者而言,麻醉、手术操作等均会使凝血、抗凝系统失衡,导致血液凝固,流速变缓[6]。不仅如此,外科手术操作过程中,在切皮、牵拉等影响下,可对血管造成不同程度损伤,致使血管内皮功能下降,对凝血蛋白的抑制作用降低,促进血栓形成[7]。由此可见,深静脉血栓的形成与凝血功能之间存在紧密的关联性,通过实施凝血功能相关指标检测,可了解血栓形成风险,为血栓的预防提供一定参考。

本次研究予以血栓形成及无血栓形成的外科术后患者凝血功能检测,结果显示,血栓形成患者D-D、FIB水平明显较无血栓形成者高,PT、APTT、TT水平则较低(P<0.05);进一步比较不同严重程度血栓形成患者的以上指标,发现急性组D-D、FIB比亚急性组、慢性组高,且亚急性组高于慢性组,急性组PT、APTT、TT水平比亚急性组、慢性组低,且亚急性组低于慢性组(P<0.05),同时ROC曲线显示此类指标对血栓形成的预测价值良好,与Mao C[8]等人的研究相似,提示对外科术后患者深静脉血栓进行预测时,行凝血功能指标检测可达到良好效果。D-D为交联纤维蛋白降解产物,其水平上升提示凝血、纤维系统出现激活状态[9];FIB是一种常见凝血因子,对凝血有促进的作用,损伤、炎症等发生后,其水平上升[10];APTT、TT、PT均可反映凝血状态。外科术后患者在麻醉、手术等产生的机体损伤及应激反应的影响下,血管内皮受损,黏蛋白分子大量分泌,对血浆激活X因子产生激活作用,外源性、共同性凝血途径均激活并对凝血过程产生促进作用,致使D-D、FIB水平上升,缩短APTT、TT、PT[11-12]。基于此,临床上对外科术后患者实施深静脉血栓预防时,可积极予以上述凝血功能指标检测,为此并发症预测、预防方案的制定提供可靠依据。

综上所述,在外科术后深静脉血栓预测中,检测凝血功能指标的预测价值良好,可积极选用。但此次研究有样本量小,且为单中心研究、未行更多凝血指标分析等不足,需通过进一步研究验证本文结论。